龍谷大学における感染症対策等の取組

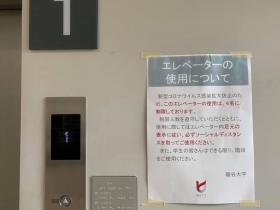

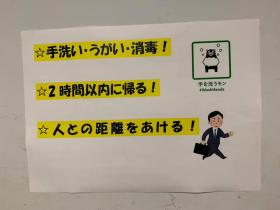

■23日からの対面授業が始まります。トップの動画は、「龍谷大学における感染症対策等の取組」です。他大学のことはよく知らないのですが、龍谷大学も相当対策に力を入れていると思います。とはいえ、学生の皆さん、十分に注意を払うことにしましょう。画像は、今日の瀬田キャンパス2号館で撮ったものです。校舎の中でいろいろ準備が行われています。このような準備を担当してくださっている職員の皆さんに、心より感謝いたします。入り口で、手を消毒して、体温もチェックし、除菌シートを受け取り、入構を学生証でチェックして…慣れるのに少し時間がかかるかもしれません。校舎内の階段は、「のぼり専用」の階段が決められています。なるほど、です。

対面式授業が始まります。

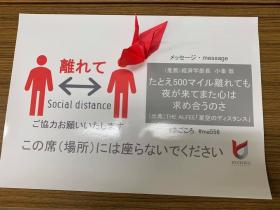

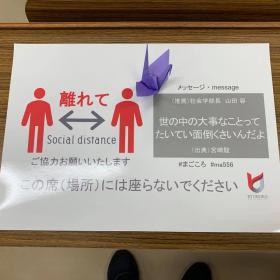

■職場(瀬田キャンパス)の学生食堂です。対面式の授業再開に向けて、着々と作業が進んでいます、というか食堂にしては完了していますね。個人的には、食堂が一番心配だったのですが、ソーシャル・ディスタンスをしっかり確保してあるので、向き合って食事をしないようになっています。しかも、透明なアクリル板に囲まれて食事をします。赤い紙には「Social Distance」と書かれていますね。

今日は、対面式授業の再開にあたって講習会が開催されます。これから参加する予定です。対面式授業をやりなが、対面式授業が困難な事情を抱えた学生には、オンライン授業も同時に実施します。しかも、そのライブの授業の様子は動画にも保存して、後でもみられるようにします。けっこう、大変になりそうな予感がします。

■基本、履修者が100名を超える授業でなければ、ソーシャルディスタンスを確保するための十分な広さの教室で対面授業が行われることになりました。ただし、様々な配慮をしなければならない学生がいますので、そういう学生にはオンライン授業を同時に行うことになります。

■基本、履修者が100名を超える授業でなければ、ソーシャルディスタンスを確保するための十分な広さの教室で対面授業が行われることになりました。ただし、様々な配慮をしなければならない学生がいますので、そういう学生にはオンライン授業を同時に行うことになります。

■今日は、そのためのAV機器の設定に関して講習会が開催されました。教員は前期のオンライン授業で慣れているせいか、私も含めて数人程度。しかし、その教員をサポートすることを担当する職員の方達は10数名出席されていました。特に、後期から授業が始まる非常勤講師の先生方は、オンラインに慣れておられない方もいらっしゃるかもしれませんのでね。講習会、いろいろ疑問にお答えいただき、私としては出席してよかったなと思っています。

■すでに教室内には、席に番号が付けられています。また、ソーシャル・ディスタンスを確保するために、1席空けて着席するようになっています。興味深かったのは、そこに折り鶴が付けられていて、学内の学部長の皆さんの心に留まった様々な至言、名言、語録…が書かれていました。鷲田清一さんのコラム、朝日新聞1面の「折々のことば」のようです。素敵なアイデアですね。コロナ禍の中、自宅に引き籠もらざるを得なかった学生の皆さんの心に静かに染入り、何かが伝わればと思います。社会学部の学部長は、宮崎駿の言葉を紹介しておられました。「世の中の大事なことって たいてい面倒くさいんだよ」。なるほど。その通り。だから、風の谷のナウシカは、誰に言われるわけでもなく、心を痛めて、そういう面倒臭いことをきちんと引き受けたんですよね。

■コロナ感染防止対策、うちのキャンパスで中心となって、黙々と頑張って仕事をされている職員さんとお話ししました。相当のご苦労です。ありがとうございます。ただ、どれだけやっても完璧ということはないので、ひとりひとりが油断しないように気をつけないといけませんね。キャンパス内で、自粛警察みたいなのが出てくると、もっといやですから。

古民家カフェ

■棚田で有名な大津市仰木にある古民家カフェです。JR「おごと温泉駅」から山のほうに登って行ったところにあります。散歩やハイキングのつもりならば歩いていけると思います。仰木は少し標高の高いところにあります。こちらの古民家カフェ、「里山のDaidoko Lulu」さんです。女性の方が、ご実家を少しだけ改装してカフェを開業されています。同様の古民家カフェは、私の知る限り、この仰木にもう1軒あります。

■窓際のテーブルに座りました。もともとは、縁側だった場所です。というか、縁側にテーブルをおいておられるわけですね。窓からは、仰木の棚田が見えました。ほとんど、稲刈りは終わっています。その向こうには大きな住宅地があり、さらに向こうには琵琶湖の南湖がみえます。なかなか落ち着くお店ですね。こちらのカフェ、自宅近くにあるので家族と昼ごはんを食べに寄せていただきましたが、すでに4人の女性の皆さんがランチを楽しんでおられました。私が頼んだのは、こんなランチ。ハンバーグを中心とした献立ですが、小さなお皿や小鉢の副菜が素晴らしい。みんなとても美味しく身体に優しいお味がしました。ちょっと嬉しくなりますね。お米は、確か仰木で収穫された新米だったと思います。いろいろ忙しく気持ちが落ち着かない中、短時間ですが、ほっとした時間をいただくことができました。

■こういった古民家カフェ、街中にある京都や大津であれば町家と呼ばれる伝統的木造建築であれば多いと思うのですが、農村部での古民家カフェって、どれほどあるんでしょう。少し気になっています。先日も、三重県の伊賀にご実家のあるゼミ生と面談をしていたときに、最近、古民家カフェが近くに増えてきたと教えてくれました。その学生のご実家は農村部にあります。どういう世の中の動きがあるんだろう。古民家カフェというキーワードではなく、農家カフェとするともっと増えますね。古民家カフェにしろ農家カフェにしろ、どういう方達が、どうしてカフェを始められたのか気になります。

庭に秋がやってきました。

■涼しくなってきました。我が家の小さな庭にも、花が咲き始めました。植物、敏感ですね。気温に対するセンサーのような機能をどこかに身に付けているのでしょうか。夏場、ちょっと庭が寂しいなと思っていたので、とても嬉しいです。

■涼しくなってきました。我が家の小さな庭にも、花が咲き始めました。植物、敏感ですね。気温に対するセンサーのような機能をどこかに身に付けているのでしょうか。夏場、ちょっと庭が寂しいなと思っていたので、とても嬉しいです。

■ヒメダカを飼っている池の周りにタマスダレが咲きました。ホトトギスも咲いています。これは、植えたものではなくて、勝手に生えてきたものですね。それから、何もしなかったら2mにまで成長するシオン。今年は、きちんと剪定をしていたので、良い高さで小さな花をたくさん咲かせてくれそうです。シュウメイギクも、いよいよ開花が始まったかな…という段階です。

■まだこれからだと思いますが、そろそろヒガンパナ(曼珠沙華)が生えてくるはずなんですが…。なかなか、芽が伸びてこないので心配しています。それから、ハギも花が咲き始めるでしょうかね。それからコムラサキの実が色づいてくるかな。もう少し、いろいろ咲いてくれると庭も華やかになるんですけどね。

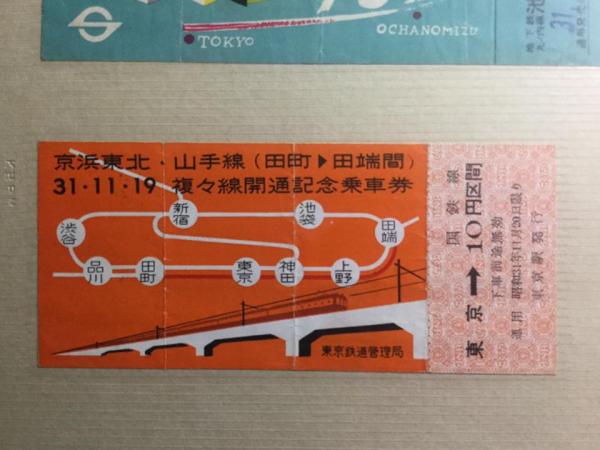

昭和31年(1956年)

■11年前に亡くなった父が残したアルバムが自宅にあります。ほとんどのものは業者さんに頼んで有料で処分していただきましたが、このようなアルバムの類は回収することしました。ところがこのアルバム、普通だといろいろ写真が貼ってあるはずなんですが、そうではありません。コンサートや映画のチケット、観光施設の入場券、そして鉄道開通の記念切符等が保存されていたのです。今時は、スマホで写真を撮るので、若い方は、このようなアルバムをご存知ないかもしれません。ダイヤル式の電話の使い方をご存知ないし、カセットテープの使い方もご存知ありませんし…。わからないのが、普通かと思います。このアルバム、台紙のシートをめくると、シートに粘着剤が塗ってあり、そこに写真を貼り付けてシートを戻す…そんなアルバムです。ただし、父の残したアルバムは、先ほど述べたように、写真は貼ってありません。

■先日のこと、このアルバムのページをめくっていると、面白いもの見つけました。写真の切符です。上は地下鉄の記念切符でしょうか。池袋から東京まで丸の内線が開業した時期ということのようです。昭和31年7月20日とあります。購入したのは7月30日のようですね。もうひとつは、京浜東北線・山手線の複々線開通記念乗車券です。こちらは昭和31年11月19日と印刷されています。今から64年前。私が生まれる少し前、父は新婚だった頃かもしれません。しかし、なんで保存してあるんでしょうね。意外なことに、父は少し鉄道に関心があったのかもしれませんね。まあ、あまりきちんとした理由はないとは思いますが。たまたま残ったのを、アルバムに保存しただけかもしれません。

■ところで、父のアルバムで見つけたこの切符のこと、facebookの鉄道ファンの皆さんが集うページに投稿したところ、鉄道関係の企業にお勤めの、しかも鉄道に大変お詳しい方から、コメントが入りました。「指紋付けないように、日光に当てないように、湿気にさらさないようにして末長く保存お願いしますね」。あれっ、これ本気で言っておられるのかな、それとも冗談かなと思っていると、本気でコメントされていました。「これを生でお持ちと言うだけで「すごい!」と思ってしまいます。おそらく日本中探してもそうそう出てこない代物だと思いますよ。指紋付けないは切符マニアの間では常識ですが、実はパンフレット類も”保存用”は指紋をなるべく付けないようにして保存します。日光と湿気は、お菓子…和菓子がいいかな?…の紙箱に入れて暗いところ、寒暖の差のあまり影響の無いような所に置いておくだけです。私はミカン箱(段ボール箱)2個分+お菓子の箱などに入れていろんなもの保存してますが、押し入れの上の段(天袋と言います)に入れてます。時々天袋のふすま開けて風通ししてます」と、さらに細かな内容を含んだコメントをいただきました。ああ、アルパムに貼り付けてあるなんて、なんということでしょう。これは、鉄道の博物館にでも寄贈した方が良いようですね。受け付けてくれますかね。大宮の鉄道博物館とか…。どうでしょう。

地域の金融機関の来訪

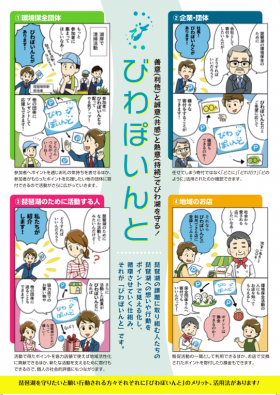

■昨日の午後は、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事長としての仕事でした。某信用金庫の支店長さんにご訪問いただき、事務局長さんと2人でお話をさせていただきました。私たちのNPOの理念や、運営をしていく「ぴわぽいんと」について、強く共感をしていただくことができました。嬉しいですね。

■また、信用金庫側の地域課題についてもお話をお聞かせいただきました。NPOとして取り組めるかどうかは別にして、NPOを応援してくださっているIT企業さんだと、なにか貢献ができるのではないかなと思い、そのようなお話をさせていただきました。うまくいくと良いなあと思います。地域の金融機関と一緒に仕事をさせていただいた経験はありませんが、それぞれの「持ち味」を活かしあいながら、地域課題を解決するスキームが生まれてきたら良いなあと思います。ちょっと、この辺り、次の理事会の時にでも理事の皆さんとディスカッションしてみたいと思います。

半年ぶりの練習見学

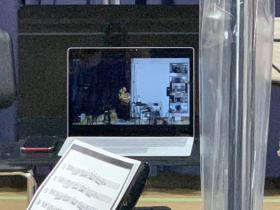

■一昨日のことになりますが、大学に行きました。夏期休暇ということもありますが、コロナ禍のために会議や学生指導等も全てオンラインで行ってきました。一昨日は、ひさしぶりでした。キャンパス内にあるメールボックスにもたくさんの郵便物がたまっていました。その他、諸々、オンラインではできないことを済ませることができました。仕事や用事を済ませた後は、龍谷大学吹奏楽部の練習を見学に行きました。おそらく、私自身が部長として練習を見学するのは半年ぶりぐいになるのではないかと思います。龍谷大学吹奏楽部では、感染等に十分に注意しながら練習を部分的に再開しています。この日は、世界的に知られるユーフォニアム奏者 外囿祥一郎先生が金管楽器の指導にお越しくださいました。ありがとうございました。

■一昨日のことになりますが、大学に行きました。夏期休暇ということもありますが、コロナ禍のために会議や学生指導等も全てオンラインで行ってきました。一昨日は、ひさしぶりでした。キャンパス内にあるメールボックスにもたくさんの郵便物がたまっていました。その他、諸々、オンラインではできないことを済ませることができました。仕事や用事を済ませた後は、龍谷大学吹奏楽部の練習を見学に行きました。おそらく、私自身が部長として練習を見学するのは半年ぶりぐいになるのではないかと思います。龍谷大学吹奏楽部では、感染等に十分に注意しながら練習を部分的に再開しています。この日は、世界的に知られるユーフォニアム奏者 外囿祥一郎先生が金管楽器の指導にお越しくださいました。ありがとうございました。

■画像の練習風景をご覧ください。「三密」を防ぐために、5部屋に分かれて、カメラやパソコンで映像をつないで一緒に練習していました。リモート練習っていうのですかね。また、大きな部屋でも、衣服をぶら下げるハンガーラックを利用して、そこにハンガーではなくビニールをぶら下げています。できることは、最大限やった上で練習に取り組んでいます。

■ この日、外囿先生がご指導くださったのは、すべて基礎練習です。練習を徐々に再開し始めた今こそ、もう一度、基礎から自分をきちんと組み立て直すチャンスなのかもしれません。

ラン・ランのゴルトベルク変奏曲

■ちょっと高かったのですが、頑張って手に入れました。ラン・ランのゴルトベルク変奏曲(バッハ)です。私がこのラン・ランのCDを購入したと知って、少し年上のクラシックファンの方から「CDをやめてストリーミングにすれば良いのに」とのご意見を頂きましたが、まだそういう風にして音楽を聞いていません。時代に流れに乗り切れていません。まあ、それは今後の課題としておきましょう。

■これまで、ゴルトベルク変奏曲といえば、よく聞いていたのはグレン・グールドの演奏になります。しかし、ラン・ランの演奏は、グレン・グールドの演奏とはまったく異なる演奏でした。どっちがよいかとか、素敵だとかではなくて。驚きました。どう驚いたのか、音楽評論家ではないのでそれを言葉で説明できません。正式の題名は、「2段鍵盤付きクラヴィチェンバロのためのアリアと種々の変奏」というらしいです。題名の通り2段鍵盤付きクラヴィチェンバロで演奏するために作曲されているのです。だからピアノで演奏するのは大変難しいということのようです。ピアニストにとってのエベレスト⁈…に喩えられることも知りました。ラン・ランの演奏、「静寂と躍動」とCDの帯には書いてあります。なるほど。冒頭のアリアには静寂という言葉がぴったりです。驚きました。

■少し調べてみました。このゴルトベルク変奏曲は全部で32曲から構成されていますが、どうも数学的な美しさに裏打ちされて作曲されていることがわかりました。バッハは神様に捧げる曲として作曲しているから、あるいは、世界を創造した神様との対話の中で作曲しているからでしょうか。きちんと調べて勉強してみたいと思います。

■YouTubeでは、ラン・ラン自身による解説もあります。ラン・ランは20年間に渡ってこの曲を研究してきたようです。

犬笛

BBCニュース - 政治家が使う秘密の「犬笛」隠れた人種差別メッセージとは https://t.co/hBYd77abJD pic.twitter.com/ppH2nJpXgb

— BBC News Japan (@bbcnewsjapan) August 6, 2019

■BBCがネットで配信したニュース(解説)です。

政治家が特定の有権者を意識して暗号のような表現を使い、「人心を操る」政治手法のことを、「犬笛」戦術と呼ぶ。

犬にしか聞こえない周波数で鳴る笛と同じように、その意味が分かる人にだけ分かるように工夫された、多くの場合は人種差別的なメッセージのことだ。

家族の意味

■先月、NHKで放映された「3人の親 子育てをめぐる喜びや葛藤の日々 カラフルファミリー」という番組です。以下は、番組の概要です。この概要では「家族の意味」と表現していますが、自分も含めてですが、「あたりまえ」と思い込んでいる家族観のようなものが相対化されることになります。

かつて女子高生だったトランスジェンダーの男性と、彼を愛し子どもを産んだパートナー、そして、2人に精子を提供したゲイの親友が、一緒に子育てを始めた。3人の子育てをめぐる喜びや葛藤の日々を通して、家族の意味を見つめる。

2018年秋、ひとりの赤ちゃんが元気な産声をあげた。この子には3人の親がいる。1人目は、女性のカラダで生まれ、今は男性として生きているトランスジェンダーの“パパ”。2人目は、彼のパートナーで、子どもを産んだ“ママ”。そして3人目は、ふたりに精子を提供したゲイの親友。

3人は一緒に子育てすることを決めた。初めて味わう子育ての喜び。

LGBTというだけで、どれほどかけがえのない体験をあきらめていたか。一方で、法的な親子関係を認められないなど、いくつものハードルも。さらに、どのように子育てに関わればよいのか? そもそも自分はこの子にとってどんな存在なのか? 自分たちらしい家族のカタチをめぐって3人は揺れる。3人の子育ての日々を通して、“家族”の意味を見つめる。