夏原グラント「市民環境講座」と「ワールドカフェ」

■日曜日は午後から、夏原グラントの「市民環境講座」が、大津のピアザ淡海にある滋賀県立県民交流センターで開催されました。テーマは「活動を元気に続けていくためのポイント」。前半は私が話題提供をさせていただき、後半は、このテーマに関して「ワールドカフェ」を行いました。前半の話題提供は横に置いておいて、後半の「ワールドカフェ」ですが、むちゃくちゃ盛り上がりました。すごい。

■夏原グラントから助成を受けた環境保全活動に取り組む団体の皆さんが、対話を楽しんでおられましたし、こうやってお互いに語り合い、情報交換をすることの大切さを実感されたようです。素敵だな〜。それぞれの団体の皆さんが、真剣に活動に取り組んでおられるから、また活動しながらいろんな気づきを獲得されているから、また同時に、新たな問題に悩んでおられるから…これだけ「ワールドカフェ 」が盛り上がるのだと思います。

・今回の「ワールドカフェ 」、特別なことをやったわけではありません。市販されている関連する書籍の中に書かれていることを素直にやっただけです。

ワールドカフェの説明。(5分)・第1ラウンド:短い自己紹介(30秒)。テーマについて、自分の体験や日々感じていることなど、自由に話をしてください。最後にカフェマスター/ミストレスを決めてください。他の皆さんは旅人です。(20分)「行ってきます」「行ってらっしゃい」。

・第2ラウンド:あらためて自己紹介。マスター/ミストレスが自分のテーブルでの対話の内容について説明。旅人は自分のテーブルで出たアイデアを紹介し、繋がりを探りつつ対話を楽しみます。(20分)

・第3ラウンド:元のテーブルに戻り、旅で得た考え方やアイデアを紹介し合いながらさらに対話を楽しみます。 「ただいま」「お帰りなさい」。持ち寄った考え方やアイデアを整理していきます。(20分)

・第4ラウンド:カフェマスター/ミストレスに、どのような整理ができたのか紹介してもらいます。みんなで共有します。(20分)

■今回は、「ワールドカフェ 」において「他花受粉」と呼ばれることをみなさんと一緒に経験できました。ミツバチが、蜜を集めるために花から花へと飛び回っていると、花粉がどんどん広がっていきます。それを「他花受粉」というそうです。それと同じように、自分が最初に話したことが、 この「他花受粉」のように、どんどん他のテーブルへと拡がり、他の考えとも交わりながら、新たな考えが生み出されることになります。非常に興味深く感じました。今回は団体間の交流のスタートだと思っています。こうやって助成を受けた団体の経験知が蓄積され、共有されていくことの重要性を、今日は参加者の皆さんと再確認しました。

■また、今回のようなワールドカフェが開催され、「夏原グラント・コミュニティ」としてお互いの連帯が深まっていくと良いなあと思います。この日は、森林と動物(獣害?)の問題に取り組んでいる団体の方から、「他の森林関係の方たちと、もっと話し合いたい」というご希望をいただきました。そういうのも良いですね。そういう出会いの場、情報交換の場、お互いに励ましあえる場が必要だと思います。コロナ

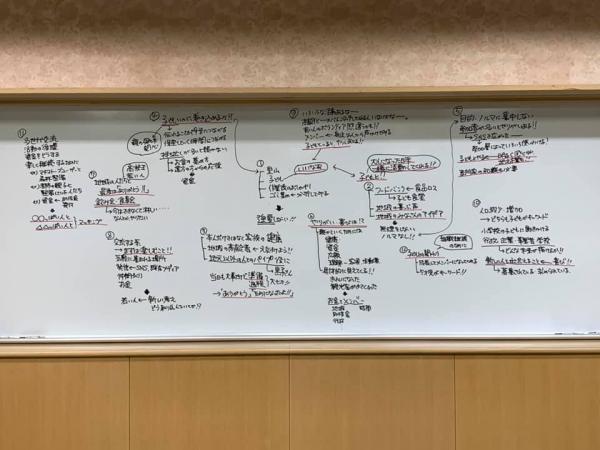

もうひとつ。最後に、テーブルごとに今日のワールドカフェの対話から得られた気付きを発表してもらいましたが、事務局(しがNPOセンター)の西川さんが、その発表をホワイトボードに的確にまとめてくださいました。すごいですね〜。

石原先生とランチ

■最近、こういうことをよく聞きます。「組織がギスギスしているでしょ。『自分の仕事を増やすな』って感じでちょっとお互いに疑心暗鬼になって牽制して信頼も希薄になって。一緒に隙間を埋めていこうという気持ちもないでしょ」。これは特定の組織だけでなく、いろんな組織で共通していることのように思います。

■最近、こういうことをよく聞きます。「組織がギスギスしているでしょ。『自分の仕事を増やすな』って感じでちょっとお互いに疑心暗鬼になって牽制して信頼も希薄になって。一緒に隙間を埋めていこうという気持ちもないでしょ」。これは特定の組織だけでなく、いろんな組織で共通していることのように思います。

■組織の中で働く人は増えないけれど(人件費は抑制される)、やらないといけない(とされる)仕事は増えて、心身ともに余裕がなくなり、個人間で、部署間でお互いに仕事を押し付け合うようなことが生じてしまいます。いろいろ便利になって仕事が合理化されているはずなんですが、実際には仕事は増えているのではないでしょうか。その全てが本当に必要な仕事であるのかどうかも、かなり怪しいわけです。最近は、「ブルシットジョブ」(クソどうでも良い仕事)という言葉を頻繁に目にします。多くの人びとが、働きながらそのことを実感しているのではないでしょうか。

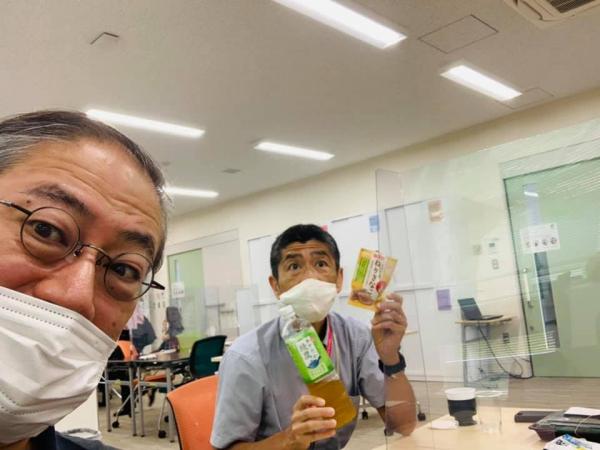

■ところで、昨日は上に書いたようなこととは、反対のことが起きました。先週のことですが、キャンパス内で、偶然に農学部の石原カルロス健吾先生とお会いしました。コロナのためとはいえ、なかなかお会いするチャンスはありませんでした。すると石原先生の方から、「ランチでもご一緒しませんか」というお誘いがありました。というわけで、昨日は、社会学部の校舎である6号館の「社会共生実習支援室」の方に、昼食持参で石原先生にお越しいただきました。短い時間でしたが、いろいろお話をすることができました。

■昼食をとりながら、私の方から、ちょっとした提案をさせていただきました。農学部の学生の皆さんが活躍できるんじゃいのなかと思った地域活性化の活動を紹介させていただきました。石原先生には、大変前向きに受け止めていただきました。早速、石原先生と地域活性化の活動をされている方とを、おつなぎすることにしました。石原先生からは、「楽しいひとときをありがとうございました!やっぱ、こういうのが必要ですね〜😊」とSNSを通してお返事をいただきました。そうなんですよ、こういうことが必要なんですよ。「仕事を押し付けあう」ようなこととは真逆のこと、組織の壁を超えて、新しい「仕事」、本当に組織の発展に必要な「仕事」に一緒に取り組むこと、必要だと思うんですよね。

「びわ湖・滋賀学」のこと

■今日は、午前中が「地域再生の社会学」のオンライン授業でした。自宅からオンライン授業を行いましたが、自宅のあたりでは雷がひどく、音の振動が身体に響くほどでした。相当近くで雷が鳴っていたのです。落雷ではたまに停電になりますが、オンライン授業がどうなるのか心配でした。とりあえず、なんとかなりましたが…。

■午後かには、車で草津市の烏丸半島にある滋賀県立琵琶湖博物館に行きました。総括学芸員の大塚泰介さんと「びわ湖・滋賀学」の打ち合わせを行いました。打ち合わせがあるので、大学の学科会議、教授会、研究科委員会は欠席させてもらいました。

■龍谷大学社会学部の「びわ湖・滋賀学」の授業、これまで琵琶湖博物館の学芸員の先生方にお願いをして、チェーンレクチャーによる授業を実施してきました。しかし、今年度は、zoomによるオンライン授業と、展示を用いた博物館での対面式授業の両方を組み合わせた、ハイブリッド型の授業を、集中講義で実施いたします。ちょっと画期的かな…と、個人的には思っているわけなんですが、履修している学生の皆さんはどう反応されるでしょうね。ちなみに、社会学部の学生だけではなく、他学部や、他大学の学生の皆さんも履修されています。

■私の役割はコーディネーターです。授業は担当しませんが、zoomの操作や、博物館での対面式授業のサポートになります。楽しみです。トップの写真ですが、琵琶湖博物館のある烏丸半島から琵琶湖大橋方面に向かって撮ったものです。

Mother Lake Goals: MLGs コンセプトムービー 『変えよう、あなたと私から。』

■滋賀県が、新しい取り組みを始めました。Mother Lake Goals です。詳しくは、こちらをご覧ください。

マザーレイクゴールズ(Mother Lake Goals, MLGs)は、「琵琶湖」を切り口とした2030年の持続可能社会へ向けた目標(ゴール)です。MLGsは、琵琶湖版のSDGsとして、2030年の環境と経済・社会活動をつなぐ健全な循環の構築に向け、琵琶湖を切り口として独自に13のゴールを設定しています。

■この動画は、コンセプトムービー。印象に深く残りますね。他にも動画がいくつもあるようです。マザーレイクゴールズchannel

「サマーコンサート2021」、無事に終演いたしました。ありがとうございました。

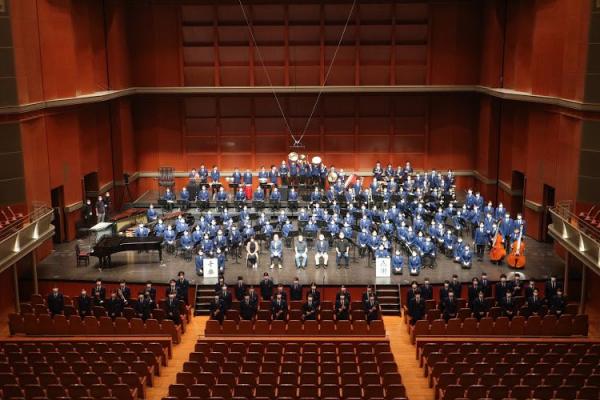

■皆さん、龍谷大学吹奏楽部の「サマーコンサート2021」をYouTubeでご視聴いただき、ありがとうございました。

■コロナのため長らく合奏ができませんでしたし、合奏が許可されてからサマーコンサートまではたった3週間しかありませんでした。午前中のリハーサルが終わった後も、演奏が困難なところについては、最後まで調整が行われました。最後のところで、グッと集中力を高めていったことで、本版では素敵な演奏を聞かせてくれました。これからは、コンクール、夕照コンサート、定期演奏会に向けて練習を積み重ねてまいります。どうか引き続き応援をよろしくお願いいたします。

たくさんのコメントありがとうございます!

1部のステージはいかがでしたでしょうか。

引き続き2部のポップスステージもお楽しみください(*^^*) pic.twitter.com/UwXPyAeNJZ— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) July 11, 2021

先ほど、サマーコンサート2021が終演いたしました。

ご視聴いただいた皆さま、ありがとうございました!#龍谷大学吹奏楽部#龍吹サマコン2021 pic.twitter.com/am2poZve8H

— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) July 11, 2021

いよいよサマーコンサート

こんにちは☀️

現在、びわ湖ホールにて明日のサマーコンサートに向けてのリハーサル中です!

明日の本番は14時30分からYouTubeにて配信予定です。14時からは過去の演奏会映像を観ることができますので、ぜひそちらもご視聴ください😊#龍谷大学吹奏楽部#龍吹サマコン2021 pic.twitter.com/eTfA0JMhXM— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) July 10, 2021

■いよいよ明日は龍谷大学吹奏楽部の「サマーコンサート」が、明日、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールで開催されます。今日は前日ということで、びわ湖ホールでリハーサルが行われていま。本来であれば、部長を務めている私もリハーサルにいなくてはいけないのですが、大変残念なことに、今日はzoomを使ってこれから出版する環境社会学関係の本の編集会議が開かれており、仕事優先ということで参加することができません。明日は、朝一番でホールに向かおうと思っています。「サマーコンサート」がYouTubeで配信されます。14時半からです(配信開始は14時から)。

コロナ禍での大学

■金曜日の2限は、社会共生実習「地域エンパワねっと・中央」です。昨日は、大津市役所の職員の方と学生の皆さんが、zoomでミーティングを行いました。ありがとうございました。昨日ご相談したこと、学生の皆さんは懸命に取り組んでくれると思います。すでに地域の世話役の方にも学生の皆さんの取り組みについては説明してあり、地域や行政の理解や支援のもとでうまく取り組めるのではないかと思っています。

■昼休みは、たまたま6号館の「社会共生実習支援室」で出会えた同僚と、夏期休暇中に開催されるオープンキャンパスのことについて相談しました。一部、対面式に授業が戻ってきてはいるものの、オンライン授業が多い中で、同僚との何気ない出会いが減っています。たまた出会って、「ねえねえ、あの件だけど」と相談するチャンスが減っているのです。これって、かなり問題ですよね。組織運営に必要な日常的なコミュニケーションが、脆弱化し不安定になってくるような気がします。まあ、そのことはともかく、ちょっとした偶然の出会いでしたが、オープンキャンパスでの方向性も決まりました。社会共生実習の数あるプロジェクトの中でも、「課題発見×課題解決」を理念として取り組むプロジェクトの魅力を、オープンキャンパスに来られる高校生の皆さんには伝えていこうと思います。

■3限は、後期に開講される1回生向けの「現場主義入門」の打ち合わせでした。うちの社会学部のモットーは「現場主義」なのです。学生の皆さんに、講義ではどのような話をしていくのか、夏期休暇にじっくり考えて、授業の準備を行おうと思います。こちらの授業は対面式なのですが、履修者の人数が想定よりも多い場合、ハイブリッド型の授業になります。

■4限は4回生のゼミでした。ハイブリッド型の授業です。とりあえず、全員が卒論執筆に向けて、研究の進捗状況の報告を終えることができました。かなり研究の焦点がはっきりしている人から、まだまだぽんやりしている人まで、様々です。というこで、これから夏期休暇までの間、集中的に面談を行う予定です。1人30分。全員で19人だから、合計9時間半になりますね。2週間にわたって、空いている時間帯で面談を行っていきます。コロナ禍の大学、こんな感じです。

「ボレロ・イン・ポップス」

■7月11日、滋賀県立琵琶湖芸術劇場びわ湖ホール大ホールで、龍谷大学吹奏楽部のサマーコンサートが開催されます。今回は、コロナ感染のこともあり、YouTubeチャンネルにて無料・生配信をいたします。本番までは、あと2日になりました。新年度になり緊急事態宣言が出て以降は、個人練習以外行うことができませんでした。合奏ができない期間が長かったにも関わらず、部員の皆さんはよくここまで頑張ってこられたなあと思います。

■火曜日に、2限と4限と5限に授業がありましたが、仕事が終わった後、瀬田キャンパスの青朋館にある吹奏楽部の練習場に向かいました。この日の練習は、「ボレロ・イン・ポップス」でした。「イン・ポップス」とタイトルに入っていることからもわかるように、ラヴェルの「ボレロ」をポップス調(少しラテンっぽく?!)に編曲した作品です。今日も、部員の皆さんの演奏を楽しむことができました。誤解を招く言い方かもしれませんが、このように編曲された作品だと、もう少し「妖艶」にというか、ちょっと色気を出して極端に演奏しても良いのではないかと思うのですが、それは私のようなおじいさんの感覚でしょうかね。本番までに、どう仕上げていかれるのか、楽しみです。

朽木の炭焼き

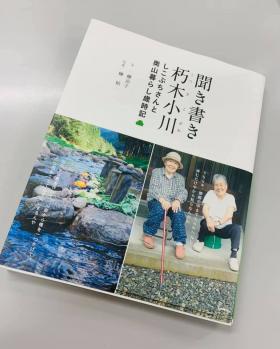

■今日は、朝早くから大雨の中レンタカーを借りて高島市の朽木へ行ってきました。高島市の中山間地域で炭焼きを復活させた、あるいはこれから復活させようとされている集落の活動に関して、聞き取り調査を行ってきました。朽木の市場、麻生、雲洞谷(うとだに)、それから今津にある「たかしま市民協働交流センター」に行き、この交流センターの運営を受託されている特定非営利活動法人コミュニティねっとわーく高島の職員の方たちにお話を伺いました。その時、こんな本があることを教えてくださいました。早速、市内の書店で購入しました。

■今日は、朝早くから大雨の中レンタカーを借りて高島市の朽木へ行ってきました。高島市の中山間地域で炭焼きを復活させた、あるいはこれから復活させようとされている集落の活動に関して、聞き取り調査を行ってきました。朽木の市場、麻生、雲洞谷(うとだに)、それから今津にある「たかしま市民協働交流センター」に行き、この交流センターの運営を受託されている特定非営利活動法人コミュニティねっとわーく高島の職員の方たちにお話を伺いました。その時、こんな本があることを教えてくださいました。早速、市内の書店で購入しました。

■朽木の小川(こがわ)にお住まいの榊ご夫妻が出版された『聞き書き 朽木小川 しこぶちさんと奥山暮らし歳時記』です。文章は榊治子さんが、写真は榊始さんが担当されています。朽木の小川は、朽木の中でも一番南にある針畑川沿いにある集落です。榊さんご夫妻は、集落外から移住されてきました。朽木には、このような移住された方たちが、それぞれの集落や地域の中でいろいろ活躍されている、大切な役割を果たしておられるようです。