卒論中間発表会

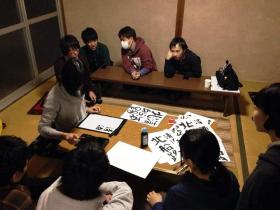

■昨日は、脇田ゼミの「卒論中間発表会」でした。ノロウイルスにやられたという2人をのぞいた4年生全員と、時間の都合をつけることができた3年生が集まりました。3年生は、来年の今頃、自分たちも先輩と同じように卒業論文に取り組むことになるわけです。「心の準備」と「頭の準備」をしてもらい、長期的に自らの研究テーマに取り組み、きちんとした水準のある卒業論文を執筆してほしいと思います。

■「卒論中間発表会」の場所は、ゼミの活動「北船路米づくり研究会」でお世話になっている指導農家の琵琶湖畔にあるお宅です。昨日は、とっても良い天気でした。北船路は、湖西の比良山系と琵琶湖に挟まれた地域です。素晴らしい山と湖の景色が私たちの目を楽しませてくれました。が、しかし。そのような素晴らしい景色はとりあえず横に置いておいて、まずは卒業論文の中間発表会です。

■昨日の「卒論中間発表会」では、4年生にレジュメを用意してもらい、自分が執筆している卒業論文の「課題設定」、「調査地の概況」、「分析」、「結論」について報告をしてもらいました。安定感があり安心して聞くことのできる発表から、途中で何をしゃべっているのか自分自身でもわからなくなってしまったような発表まで、じつに様々でしたが、とりあえず発表会を終えることができました。問題は、努力がたらず、発表ができなかった人たちです。奮起して取り組まなければ、後日、この「お返し」は利子付きで、自分自身にドーンとやってくることになります。時間は残り少ないのです。まずは、自分自身が努力しなければ指導のしようもありません。もう逃避したり、先送りしたりできる余裕はないはずです。

■私のゼミでは、社会学部の教育理念「現場主義」にもとづき、ゼミ生各自がフィールドワークをおこない、実証的な事例研究に取り組んでもらうことになっています。そして、きちんとした水準の実証的な卒業論文を書き上げ、自信をもって卒業していくことを大切にしています。ですから、卒論の個人指導は、とても丁寧におこないます。私が以前勤務していた大学でお世話になった細谷昂先生(農村社会学者)は、学生たちに「たかが卒論、されど卒論」とよくいっておられました。長い人生のなかで、卒業論文に取り組む期間などほんの短いものでしかありません。しかし、ここでの経験、特にどれだけきちんと卒論と真摯に取り組んだのか、自分で納得のいく卒論を仕上げることができたのか、そのあたりの経験は、卒業後、社会人になってからも「自分自身にとって大切な経験」として、いつまでも記憶されることになります。

■「卒論中間発表会」のあとは、ゼミ活動「北船路米づくり研究会」の「地酒プロジェクト」。「北船路米づくり研究会」では、学生自らが、生産者である農家(農村)と、消費者(都市)のあいだで架け橋になって、地域社会のなかに、食の安心・安全を大切にする「顔の見える関係」づくりに取り組んでいます。その一環として、今年の9月には、農村と都市の交流イベントである「かかし祭」を開催しました。今年で、第2回になります。第1回の「かかし祭」では、中心市街地の造り酒屋・平井商店(「浅茅生」という銘柄のお酒を生産されています)の奥様と生産組合の農家が出会い、結果として、北船路の棚田で酒米を生産し、その米で新しい地酒を生み出すことになったのです。ゼミの「北船路米づくり研究会」でも、この新しい地酒のプロデュースをお手伝いしようと、研究会内に「地酒プロジェクト」班をつくって学生たちが頑張っています。

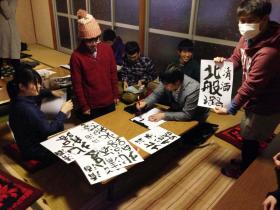

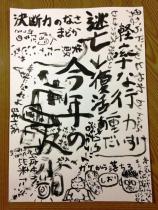

■昨日は、4合瓶のラベルに使う「字」を検討するということで、字の下手な学生(そして字の下手な教員も)は下手なりに、上手な学生はその実力を活かして、「清酒 北船路」と1人ずつ筆で書くことになりました。私はグラフィックデザイン的なことはわかりませんが、素敵な「字」が採取できたようです。愉快な書体は「あらばしり」* 用、美しい文字は「純米酒」用。デジカメで撮影し、それをパソコンで加工して使用するのだそうです(ゼミ生に1人、パソコンの技術に優れた者がいます)。ところで下にある写真は、空いた時間で学生たちが書いた落書き。今年1年をふりかえり反省した…落書きのようです。逃亡→復活…これは、卒論のことか…。

■「字」の採取が終わったあとは、お待ちかねの慰労会です。いつもお世話になっている北船路の農家の水菜や白菜を使ったお鍋です。美味しかったな~。やはり、北船路の野菜は品質が違います。柔らかくてなおかつ味が濃い。とっても美味しくいただきました。

*「あらばしり」(日本酒造組合中央会)

荒走り(あらばしり)

醪を圧搾濾過して、清酒と清酒粕に分離する操作をいい。あげふねともいう。最近は自動醪圧搾機が普及しているが、昔は酒袋(さかぶくろ)に醪をつめて、槽(ふね)の中にならべて搾った。その操作は次のようである。

まず、醪を酒袋(5~9リットル入り)につめ、槽(ふね)の中に並べて積む。この間に、最初に出てくる白く濁った清酒を荒走り(あらばしり)という。槽が袋でいっぱいになると、槽の上にカサ枠を乗せて、さらに酒袋を積む。積み終わってから3時間くらいは、自らの重さできれいな酒が自然に出てくる。この間を水槽(みずぶね)という。

積み上げた酒袋の高さが低くなってくると、カサ枠を取り除き、押蓋(おしぶた)と枕木をのせて圧搾を始める。これを押槽(おしぶね)という。

翌日、酒袋を積み替えて(袋直し、槽直し)再び圧搾する(責槽(せめぶね))。責槽から出る酒を責め(せめ)といい、また荒走り後責め(せめ)より前に出る酒を中垂れ(なかだれ)という。

町家キャンパス「龍龍」での出会い

■町家キャンパス「龍龍」は、社会学部の地域連携教育プログラムである「大津エンパワねっと」の中心市街地における拠点として設置されているものです。筑後110数年を過ぎた古い町家に少し手入れをして、「大津エンパワねっと」を中心に、社会学部の施設として利用されています。

■昨日は入試の仕事が終ったあと、お隣のコミュニティマネジメント学科の畑仲先生&笠井先生のお2人と、大津市の中心市街地にある社会学部の町家キャンパス「龍龍」に行きました。これまでも町家キャンバス「龍龍」は、「大津エンパワねっと」以外のゼミなどの教育の場として利用されていますが、畑仲先生にもぜひ利用していただきたく、笠井先生の段取で、ちょっとした見学会を開催したというわけです。畑仲先生には、この町家キャンパスを大変気に入っていただくことができました。「大津エンパワねっと」だけてではなく、社会学部の様々な授業において、この町家キャンパスを利活用していければと思っています。

■ところで、街中には、畑仲先生と笠井先生にぜひ会っていただきたい方がおられます。現在、インターネットラジオ「A-RADIO」を運営されている豊田一美さんです。豊田さんは、長年、大阪や滋賀のFM局でアナウンサーをされてきた方です。一方、畑仲先生は長く新聞記者をされてきた方です。異なるメデイアでお仕事をされてきたお2人ですが、共通するのは、それらのメディアと地域社会との関係に強いご関心をお持ちだということです。というわけで、今回、この機会にと、豊田さんにご連絡を差し上げたのでした。

■昨日、豊田さんは、自転車で琵琶湖の周囲約200kmを1周する「ビワイチ」に参加されていました。夕方、大津に戻ってこられて大変お疲れのところ、町家キャンパス「龍龍」に御立ちよりいただきました。豊田さん、ありがとうございました。畑仲先生や笠井先生にとっても、豊田さんのお話しは大変刺激的だったようです。私も、お出会いの仲立ちができて、良かったなと思っています。地域づくりやまちづくりの現場では、「よびかけ屋」さんや「つなぎ屋」さんの存在が必要だと考えていますが、今回は、私自身が「つなぎ屋」さんの役目をはたすことができました。

【追記】■少し、「A-RADIO」についても説明させてください。本文では、インターネットラジオとご紹介しましたが、USTREAM配信で見えるラジオでもあります。パソコン、スマートフォン、IPAD、アンドロイド携帯などなどで視聴できます。また、過去の放送分はYouTubeでも視ることができます。公式サイトでは、次のように特徴を説明されています。龍大社会学部となにかコラボできないかな…とも思っています。

【追記】■少し、「A-RADIO」についても説明させてください。本文では、インターネットラジオとご紹介しましたが、USTREAM配信で見えるラジオでもあります。パソコン、スマートフォン、IPAD、アンドロイド携帯などなどで視聴できます。また、過去の放送分はYouTubeでも視ることができます。公式サイトでは、次のように特徴を説明されています。龍大社会学部となにかコラボできないかな…とも思っています。

1.ラジオなのに見える

USTREAM配信で見えるラジオになりました。パソコンはもちろんですが、スマートフォン、IPAD、アンドロイド携帯などなどで視聴できます。

2.いつでもどこでもなラジオ

最近、放送でもオンデマンドという言葉をよく聞きますが、USTREAMは生放送が同時に録画されるので、終了するとすぐにアーカイブされます。つまり、好きな時間に好きな所でいつでも何度でもチェック出来るというわけ。

3.ソーシャルにつながるラジオ

電波媒体ではないので、FaceBook. ,Twitter, myspace などのソーシャルネットワークを通して常に情報発信と共有を繰り返しながら視聴者を増やしていくのがUSTREAMです。ソーシャルネットワークのテレビ版です。

4.ちょうど良しサイズのラジオ

ええラジオはマスコミでも無くミニコミでもありません。今の時代にあったちょうど良しサイズのメディアです。アクセス数が常に表示されるため、正確な反応を知ることができます。

5.プロがつくるラジオ

AMラジオとFMラジオのプロが集まって番組を作っています。ブログ的生活情報にトークの面白さを加え、映像をMIXしたええラジオの誕生です。

6.世界中がスタートライン

絵のついたラジオは今までには無かった新しいラジオです。A-radio の Aは 始まりのAです。 ええラジオをゼロから考えて作って行きます。今度はあなたが参加するチャンスです。

7.番組プラン

ええラジオ「きんく」

毎週金曜日の夜9時から始まるから「きんく」。何やら意味深のタイトルだが、FM出身の元アナウンサー豊パパとAM出身の元女性漫才コンビのみちる。

たまたまびわ湖畔の街に住むふたりがただなんとなく始めたUstreamトークショー。「びわ湖お天気カメラ」 Lake Biwa Japan

世界有数の大きさと美しさをほこる琵琶湖を24時間カメラでとらえ、湖と空そして季節の移ろいを生中継しています。カメラは滋賀県大津市の高台に北向きに設置され南湖から北湖までをとらえています。

第23回「北船路野菜市」

■先週の土曜日(11月16日)、大津市の丸屋町商店街で、第23回「北船路野菜市」を開催しました。私は、京都の総合地球環境学研究所で研究会議があったため、研究会のメンバーだけでの開催になりました。facebookには、「龍谷大学脇田健一ゼミナール/北船路米づくり研究会」という公式ページを設けています。そこに、来年の研究会のリーダーである坪井くんが、以下のような投稿をしてくれました。

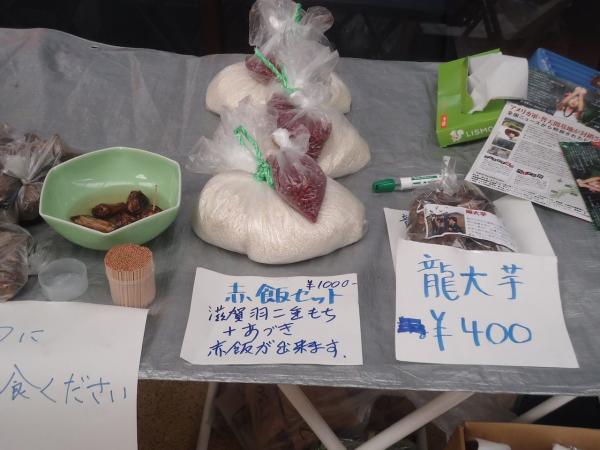

11月16日、大津市丸屋町商店街で野菜市を開催しました。私たち龍大生が収穫した龍大芋やサツマイモ、タマネギ、白菜、大根などの野菜や、龍大米や小豆ともち米の赤飯セットなどを販売しました。試食用として置いていた芋は甘いと好評で、またキャベツやダイコンは、完売してからも「もう売ってないのか」と尋ねられるほど人気でした。これからの時期は、白菜が旬を迎えるのでとても楽しみです。

■冬野菜は、これからがピークをむかえます。どうぞ、みなさん、「北船路野菜市」にお越しください。

【追記】■このエントリーの写真、私が撮ったものではありません。こういう撮り方はしないものな~。おそらく、この「赤飯セット」に注目してほしい…という気持がこもっているのかな。ちなみに、ひとつ売れ残った「赤飯セット」、私が買い求めさせていただきました。というのも、「北船路野菜市」は、協力農家から出荷される農産物を研究会で買い取りしているので、残ったら「身内」で誰かが自宅用に買うことになります。できるだけ、売り切りたいんですけどね。どうしても、少しだけ残っちゃうんですよね~。

龍谷ブランド動画

現在、学生をメンバーとしたプロジェクトチームが中心となり、

龍谷ブランドを学内外へ伝えるための動画を制作しています。このなかで、ブランドの主役である学生のみなさん、それを支える教

職員のみなさんに登場いただき、スローガン“You,Unlimited ”が記

載されたボードを、次の人へリレーする(どんどん可能性を広げてい

く、つなげていく、という思いを込めて)シーンを撮影したいと考え

ています。つきましては、ぜひ、動画撮影にご協力(動画にご出演)をお願いい

たします。

■ということで、ゼミで活動している「北船路米づくり研究会」のメンバーが動画出演を申し込んだようです。どのような作品になるのかとても楽しみです。動画のなかでは、登場する人たちが、龍谷大学の新しいスローガン「You, Unlimited*」を受け渡していくような内容のようです。で、米研のメンバーはどのように写ったのか…。なんだか、ちょっと照れくさい感じが残り、完全にはじけずに、中途半端に写っていたような…。でも、大学の広報にも協力できたし、ちょっとした思い出にもなることでしょう。

You, Unlimitedについて:龍谷大学のスローガンは、龍谷大学が提供する知識や様々な経験を通じて、学生一人ひとりが無限の可能性を追求し、自らの未来を切り拓いてほしいという意味と、直接的に“You”と呼びかけることで、学生たち一人ひとりと真摯に向き合う龍谷大学の姿勢を表現しています。

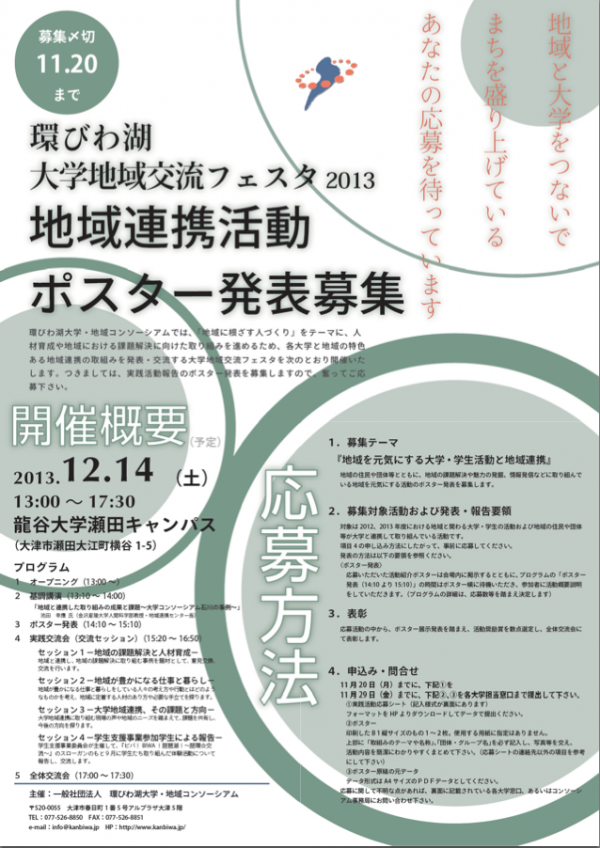

環びわ湖大学地域交流フェスタ2013・地域連携活動ポスター発表

■12月14日(土)に、龍谷大学瀬田キャンパスで「環びわ湖大学地域交流フェスタ2013」が開催されます。そのなかでは、「地域連携活動ポスター発表」の部が設けられています。ゼミで行っている「北船路米づくり研究会」でも、このポスター発表に応募しようと考え、学生に紹介したところ、2名の学生が意欲を示したので、その学生たちを中心にポスター作成に取り組んでもらうことにしました。龍谷大学社会学部では、様々な地域連携事業に取り組んでいます。たくさんの取組が、ポスターで知られることになればと思っています。

里芋=龍大芋の収獲

■「北船路米づくり研究会」の報告です。昨日(10日)は、午前中、北船路の棚田にある畑で里芋を収獲しました。春に里芋の種芋を畑にうえたのですが、今回は2回目の収穫になります。参加者は、4年生のIさんと3年生のTくんです。Tくんは、研究会の次期リーダーが決定しています。責任感をもって、そっせんして収穫作業に来てくれました。

■写真について説明します。【上段・左】なにやら草原のように見えますが、ここは畑です。雑草よけようのマルチシートをはがしているところです。【上段・右】里芋畑は、比良山系・蓬莱山麓の棚田のなかにあります。比良山系の紅葉も最後かな…という雰囲気ですね。この日は、空気が大変澄んで気持ちが良かったです。【中段・左】掘り出した里芋です。親芋の周りに、小さな里芋がたくさんできています。【中段・右】収穫した里芋です。どうです。まるまると肥えた里芋です。1回目に収穫した里芋は、京都の飲食店にも出荷されましたが、粘りがあって味も濃く、大変好評です。【下段・左】収穫作業中のIさんとTくん。【下段・右】収穫した里芋には、湿った泥がついていますので、出荷できるように少し乾かしているところです。

■里芋の収穫は、あと1回くらいでしょうか。今週末、16日(土)には「北船路米づくり野菜市」が大津市の中心市街地にある丸屋町商店街で開催されます。今回の目玉商品は、この龍大芋(里芋)になります。よろしくお願いいたします。

農学部とのコラボ・第2弾

■10月26日(土)、瀬田キャンパスで「龍谷祭」が開催されました。この龍祭で、2015年に瀬田キャンパスに開設される「農学部」担当の学長室企画推進職員の方とともにブースを設営し、「北船路米づくり研究会」と「農学部」のコラボ事業を行いました。ゼミ生が生産した龍大米、北船路の環境こだわり米の販売を行うと同時に、農学部のPRを行いましたが、昨日は、その第2弾です。昨日、11月3日は、深草キャンパスで「龍谷祭」が開催され。フリーマーケットのコーナーのなかにブースを設置させていただき、学生たちが生産した「龍大米」、そして北船路でプロの農家が生産した「環境こだわり米」の販売を行いました。

■オープン直後から、人がならび、龍大米はあっという間に売れ切れてしまったようです(というのも、私が到着する前に売り切れってしまっていました…)。また、環境こだわり米も、午前中に売り切れ。皆さんの農業や、食・農への関心の高さを実感しました。2回にわたるコラボでは、農学部担当職員の田中さん(学長室企画推進)には大変お世話になりました。ありがとうございました。学生たちも、いつもの野菜市等とは違う体験ができたのではないかと思います。

*「環境こだわり米」については、以下をご覧ください。

「滋賀のおいしいコレクション」

農学部とのコラボ

■本日、10月26日(土)、瀬田キャンパスで「龍谷祭」が開催されました。この龍祭で、2015年に瀬田キャンパスに開設される「農学部」担当の学長室企画推進職員の方とともにブースを設営し、「北船路米づくり研究会」と「農学部」のコラボ事業を行いました。ゼミ生が生産した龍大米、北船路の環境こだわり米の販売を行うと同時に、農学部のPRを行いました。

■米については、学生の皆さんはもちろんですが、保護者の世代の大人の皆さんが関心を寄せてくだり、予定していた米は予定よりも早く売り切れました。もちろん、PR用に用意された「農学部」のパンフレットもお渡しし、農学部のPR事業にも努めました。高校生も来てくれましたが、「農学部」のことをすでに知ってくれていました。来週の日曜日は、深草キャンパスの方で、米の販売と「農学部」のPRに取り組みます。

「龍谷祭」で、環境こだわり米や龍大米を販売します。

■2015年に瀬田キャンバスに開設される農学部と脇田ゼミの「北船路米づくり研究会」とのコラボ事業です。龍谷祭で、北船路で生産された「環境こだわり米」を販売いたします!!

■2015年に瀬田キャンバスに開設される農学部と脇田ゼミの「北船路米づくり研究会」とのコラボ事業です。龍谷祭で、北船路で生産された「環境こだわり米」を販売いたします!!

■10月26日(土)11:00〜16:00、瀬田キャンパスの「情報宣伝ブース」で販売します。また、11月2日(土)11:00〜16:00、深草キャンバスの「フリーマーケット」で販売します。「環境こだわり米」を購入いただいた方には、さらに!!、農学部担当職員の田中さんのご自宅で生産したキヌヒカリもプレゼントされるようです。下宿生の皆さん、これはチャンスですよ。

■今回の企画は、学長室企画推進の農学部担当の職員の皆さんからの呼びかけで実現しました。私たち「北船路米づくり研究会」は社会学部ではありますが、これから誕生する農学部をこういう形で応援できること、良かったと思っています。開学後は、ぜひとも学部の壁を超えて連携していければと思います。そして、瀬田キャンパス全体として、地域連携を展開していければとも思います。

■ところで、26日(土)の瀬田キャンパスでの「龍谷祭」ですが、台風がやってきており…開催が危ぶまれています。なんとか、開催できますように!!