夏期休暇目前ですが…

■夏期休暇前ですが追い込まれています。そういうときに、いろいろ用事や仕事が入ります。水曜日は、午前中は大学で大学院執行部の執行部会議。今年度の前期を振り返って、事業の進捗状況の確認を行いました。午後からは、滋賀県庁の琵琶湖環境部・自然保護課による「滋賀生物多様性地域戦略策定に係る専門家会議」がありました。自然保護課が生物多様性地域戦略を策定していく作業のアドバイザー的な仕事になるのかな。千葉や徳島からお越しになった生態学の方たちにまじって、いろいろ議論をすることになりました。

■夏期休暇前ですが追い込まれています。そういうときに、いろいろ用事や仕事が入ります。水曜日は、午前中は大学で大学院執行部の執行部会議。今年度の前期を振り返って、事業の進捗状況の確認を行いました。午後からは、滋賀県庁の琵琶湖環境部・自然保護課による「滋賀生物多様性地域戦略策定に係る専門家会議」がありました。自然保護課が生物多様性地域戦略を策定していく作業のアドバイザー的な仕事になるのかな。千葉や徳島からお越しになった生態学の方たちにまじって、いろいろ議論をすることになりました。

■時代はかわりました。私が環境社会学なんて分野で勉強しはじめた四半世紀前には、私のような分野の者が、この種の会議に入るなんてことは、あまりありませんでした。いわゆる理科系の人たちばかりでした。文科系の研究者は、その蚊帳の外にいた感じでした。大きく社会状況が変わってきました。この社会状況の現実の変化に、どれだけ、広い意味での環境科学が対応できているのか、その内部の、個々の個別科学が対応できているのか……。まあ、いろいろ問題はあるのですが、それはともかくです。分野の異なる方達と、ひとつのフィールドや対象をもとに、共同研究や仕事を行うことは、いろいろ勉強にもなりますし、発見があります。今回も、勉強させていただきました。

■この会議で、ひさしぶりに、琵琶湖博物館の中井 克樹さんにもお会いしました。博物館時代の同僚です。彼は、現在は博物館に在籍しながらも、自然保護課で外来種の問題や生物多様性保護の仕事に取り組んでおられます。facebookでやり取りしているので、あまりひさしぶり…という感覚はないのですが、それでも「生・脇田さんや〜」と挨拶されたので、10年ぐらいお会いしていないのかもしれませんね。

■会議のあとは、町家キャンパス龍龍を借りて、3人のゼミ生の指導をしました。「北船路米づくり研究会」の農村-都市交流イベント「かかし祭」の開催が近づいてきました。1人とは、その企画内容の詰めに関する指導です。残りの2人は、卒論に関する指導でした。このうちの1人、Uくんは、地域社会と私鉄ローカル線との関係について研究しています。これまでも、全国の様々な私鉄ローカル線の事例を丹念に調べてきましたが、これからは京阪電鉄の石山-坂本線に焦点を絞り研究を進めていくことになっています。ということで、知り合いの関係者の方に連絡をとったところ、「こういう若者がいるんですね」と大変喜んでくださり、さっそくUくんに会って話しをしてくださることになりました。ありがたいことです。

■そして昨日、木曜日。午後から、大津市役所で、「大津市都市計画審議会」と「大津市都市計画マスタープラン案策定専門部会」が開かれました。ダブルヘッダーです。この「都市計画マスタープラン」の仕事は、先日ご紹介した政策学部のLORCの研究とも重なります。超高齢社会と人口減少の中で、どうやって地域の将来像を多くの皆さんと前向きに描いていくのか(Co-Design)、とてもやりがいのある仕事です。まだ、今後の展開がどうなっていくのか不透明なところもありますが、市役所の皆さん、そして都市計画の専門家や市民の代表の皆さんと一緒に、大津市ならではの「都市計画マスタープラン」ができればと思っています。

■マスタープラン案策定専門部会は、途中で退席させていただきました。17時から瀬田キャンパスのRECレストランで、韓国から訪日された「韓国学生交流プログラム」の皆さんの歓迎会が開催されたからです。とはいっても、そんな堅苦しいものではなく、和気あいあいとした雰囲気のなかで、ご挨拶と社会学研究科で進めている「東アジアプロジェクト」の説明をさせていただきました。韓国の学生、韓国からの留学生、中国や台湾からの留学生、さらには学部の学生も加わって、めっちゃ盛り上がりました!こういう交流の実績のうえに、教育・研究プログラムが展開していけばと思っています。

■マスタープラン案策定専門部会は、途中で退席させていただきました。17時から瀬田キャンパスのRECレストランで、韓国から訪日された「韓国学生交流プログラム」の皆さんの歓迎会が開催されたからです。とはいっても、そんな堅苦しいものではなく、和気あいあいとした雰囲気のなかで、ご挨拶と社会学研究科で進めている「東アジアプロジェクト」の説明をさせていただきました。韓国の学生、韓国からの留学生、中国や台湾からの留学生、さらには学部の学生も加わって、めっちゃ盛り上がりました!こういう交流の実績のうえに、教育・研究プログラムが展開していけばと思っています。

大津の街中で

■今週の水曜日の出来事です。午前中、1限に担当している「地域社会論」の講義がありました。そのあと、すぐに大津の街中にある町家キャンパス「龍龍」に移動し、総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」に関して、今日は東京からゲストをお招きして 、プロジェクトリーダーの奥田さん(京大生態研の)と一緒に研究会議を持ちました。今後の宍道湖の共同研究に関しての議論です。私たちの研究プロジェクトの柱となるフィールドは、琵琶湖に流入する野洲川とフィリピンのラグナ湖ですが、これらの流域と比較するために、国内において複数の湖沼の研究や実践と連携していくことにしています。今回、宍道湖における共同研究については、無理をせず、サイエンスの技術的なところでのみ協力していくことになりました。プロジェクトは、少しずつ前進しています。

■町家キャンパス「龍龍」でのプロジェクト研究会議の後、引き続き龍龍で「大津エンパワねっと」の会議を開催しました。学生たちがお世話になっている地域の皆さんと月1回の「大津エンパワねっとを進める会」です。会議のあとは、「進める会」のAさん(大津の町家を考える会)のお誘いを受け、2人で一緒に大津駅前の居酒屋「利やん」に立ち寄ることにしました。店にはいってしばらくすると、市内の企業にお勤めのご常連が来店されました。そして、わざわざ部下を呼び出してくださったのです。社会学部卒のNaさん。「大津エンパワねっと」1期生です。現在は6期生が活躍していますから、ちょっと大げさかもしれませんが、現役の後輩たちからすれば、大先輩ということになるのかもしれません。私は、Naさんが1年生のときに「社会学入門演習」でも指導していました。そのことを、Naさんから聞いてやっと思い出したのでした(その時は、奈良の伝統的建造物群保存地区を訪問した)。現在のエンパワ生をご指導いただいているAさんも話しに加わり、1期生当時のエンパワの活動のことで盛り上がりました。卒業生との出会いは楽しいですね。ぜひ、現役生の報告会に遊びに来ていただきたいと思います。

■Naさん以外にも、久しぶりに「利やん」でお会いした方がおられました。滋賀県庁で水産の職員をしているNiさん。私よりも4つほど若い。水産課の同僚の皆さんと「利やん」に来られていました。Niさんとは、琵琶湖博物館開設準備室で同僚として一緒に働いていたのです。再会を大いに喜んでくれた。昭和の香り満載、おじさんのたまり場、大津駅前の素敵な居酒屋「利やん」ですが、恐るべし「利やん」でもあります。

2号館のコシボソヤンマ

■昨日は、午前中が第29回「北船路野菜市」、午後は、指導農家のお宅で「北船路米づくり研究会」の「現役生&卒業生の交流会」だったのですが、その間に、瀬田キャンパスにいったん戻りました。というのも、大学院社会学研究科修士課程の中間発表会が開催されたからです。研究科としての公式の行事ですので、当然のことながら研究科長として出席しないわけにはいきません。院生諸君の発表を聞き、コメントを行い、そのあとのキャンパス内で開催された懇親会にも参加して、その後、「現役生&卒業生の交流会」に合流しました。結果として、大津市の中心地(「北船路野菜市」)、大津市の東の端(瀬田キャンバス)、そして大津市の北西部…かな(北船路集落)と、市内をぐるぐる移動することになりました。

■写真は、そのような話しとはまったく関係ありません。修士課程の中間発表会に参加するときに、瀬田キャンパス2号館でみかけたヤンマです。facebookで、何という名前かなと聞いたところ、滋賀県立琵琶湖博物館の学芸員の友人が、すぐにコメント欄で教えてくれました。「コシボソヤンマ」というのだそうで。よく見ると、たしかに、胴体の腰のあたりがとても細いですよね。

■ネット上の図鑑では、次のように解説されています。

細ヤンマ!他のヤンマと比べ、腹部第3節が異常に細いのでこの名前がつきました。

流水域の黄昏ヤンマで早朝と夕方時に活動します。結構大型のヤンマですが、飛び方はせせこましく、狭い範囲をちょこまかと飛びます。

平地や丘陵地などの木陰の多い流れに生息し、6月下旬から9月末ころまで見られます。

北海道の一部地域から本州・四国・九州・南西諸島北部の一部離島に生息しております。

■ちなみに、学芸員の友人も次のように解説してくれました。「瀬田丘陵から流れる狼川で、ヤゴはよく見られます。でも、成虫は見たことなかったです。成虫は薄暗いところで、朝夕の薄暗い時間帯に活動するので、なかなか出会えないのだと思います。このように明るいところで模様もはっきり見えることは、珍しいのでは?」とのことでした。ひょっとして、貴重な1枚…なのかもしれません。あまりの暑さに、このコシボソヤンマは、薄暗い2号館の廊下の壁に避難していたのかもしれないな…と、何の根拠もなく非科学的なことを考えたのでした。

ビワコオオナマズ

■「大津エンパワねっと」コース、3年生が現在「地域エンパワねっとⅡ」に取組んでいます。エンバワの総決算です。中央地区で頑張っているチーム「BOSS」は、中央学区の子どもの健全な育成を地域で見守るための様々な活動をしている「子ども会育成連絡協議会」の皆さんのこ指導のもと、夏の一大イベントのなかで、子どもたちに楽しみながら環境教育を行うべく、楽しい企画を練っています。今日は、1ページが模造紙1枚ほども大きさにもなる、デッカイ図鑑の製作に励みました。子どもたちに参加してもらいながら、様々な生き物を貼付けていくのだそうです。

■「大津エンパワねっと」コース、3年生が現在「地域エンパワねっとⅡ」に取組んでいます。エンバワの総決算です。中央地区で頑張っているチーム「BOSS」は、中央学区の子どもの健全な育成を地域で見守るための様々な活動をしている「子ども会育成連絡協議会」の皆さんのこ指導のもと、夏の一大イベントのなかで、子どもたちに楽しみながら環境教育を行うべく、楽しい企画を練っています。今日は、1ページが模造紙1枚ほども大きさにもなる、デッカイ図鑑の製作に励みました。子どもたちに参加してもらいながら、様々な生き物を貼付けていくのだそうです。

■写真です。私が持っているのは、ビワコオオナマズです。図鑑に掲載されたものを、実際の大きさにあうように拡大コピーして、ダンボールに貼付けて切り取ったものです。このビワコオオナマズだけでなく、琵琶湖やその周囲に生息する様々な生き物を、デッカイ図鑑に貼付けていくのです。

■ところで、ビワコオオナマズは1m以上にもなります。私自身は、琵琶湖にしか生息しないと勉強してきたのですが、最近の調査では、琵琶湖から流出する淀川水系にも生息しているようです。普通のナマズや、琵琶湖の北湖の岩礁帯にいるイワトコナマズは、刺身でも食べられる美味しい魚なのですが、ビワコオオナマズはどうも味はよくないようです。

■チーム「BOSS」の話しに戻ります。「BOSS」の活動は、エンパワ1期生から、ずっと続いているものです。「BOSS」は6期生なので、6代にわたって継続してきたわけです。「学生の地域連携事業は継続性がない、学生が卒業したら、それで終わり…」と、しばしばお叱りを受けます。しかし、「大津エンパワねっと」では、取組みの継続性を維持するために、先輩から後輩へと活動を引き継いでいくことを大切にしてきました。「BOSS」の皆さんは、その伝統の重みを感じつつ、なおかつ自分たちの活動のオリジナリティ求めて、日々思案しているのです。頑張れ、「BOSS」!! ところで、なぜチーム名が「BOSS」なのかというと、チーム名を決定する相談をしているとき、1人の学生が缶コーヒーを呑んでたからです。いや、ほんまのことです。

■ちなみに、写真の私は、いちびっています。いちびるとは、「ふざける」「調子にのる」という意味の関西弁です。

おおつ未来まちづくり学生会議

■先日のエントリー「『おおつ未来まちづくり学生会議』と、家棟川流域の再生」に書いた通り、昨日10日(木)、浜大津にある旧大津公会堂で「おおつ未来まちづくり学生会議」の第1回会議が開催されました。この会議は、「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」大学地域連携課題解決支援事業2014に、「理想の大津つくろう~大学生が考える未来の大津~」という事業名で採択されています。私は、この事業にアドバイザーとして参画・参加しています。今回のこの事業は、「大津エンパワねっと」を通して様々な機会にお世話になってきた、大津市役所企画調整部企画調整課のTさんからの依頼でした。Tさんとのご縁により、学生たちが成長できる新たな機会をいただけたこと、心から感謝いたします。今回のこともそうですが、「ひとつひとつのご縁を大切にしていると、ご縁がご縁を生み出していく…」ということを日々、実感しています。

■先日のエントリー「『おおつ未来まちづくり学生会議』と、家棟川流域の再生」に書いた通り、昨日10日(木)、浜大津にある旧大津公会堂で「おおつ未来まちづくり学生会議」の第1回会議が開催されました。この会議は、「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」大学地域連携課題解決支援事業2014に、「理想の大津つくろう~大学生が考える未来の大津~」という事業名で採択されています。私は、この事業にアドバイザーとして参画・参加しています。今回のこの事業は、「大津エンパワねっと」を通して様々な機会にお世話になってきた、大津市役所企画調整部企画調整課のTさんからの依頼でした。Tさんとのご縁により、学生たちが成長できる新たな機会をいただけたこと、心から感謝いたします。今回のこともそうですが、「ひとつひとつのご縁を大切にしていると、ご縁がご縁を生み出していく…」ということを日々、実感しています。

■さて、学生会議のメンバーは、瀬田キャンパスの3学部に所属する学生たちで、全員で12名。社会学部からは、社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」コースを修了したエンパワ5期生(6名)と、現在履修中の6期生(3名)、そしてエンバワ5期生の推薦で参加してもらった2回生(1名)の皆さんが参加してくれました。国際文化と理工のそれぞれ1名ずつ。お2人とも、自分たちでプロジェクトをたちあげ、農業や食の問題に実践的に取り組んでいます。あいにくどうしても1人はこの会議に日程を調整できなかったのですが、台風のなか、残りの11名は集まることができました。

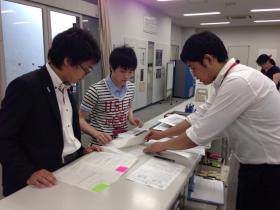

■この学生会議は、昨日も含めて、全体で4回開催されることになっています。以下が、その予定です。昨日の第1回では、11名の学生と市役所の職員の皆さん(企画調整課、都市計画課)が、「ひと」「自然」「まち」の3つのテーマに関してグループワークに励みました。そして、3つにグループをつくり、9月に行うまち歩きの場所やコースについての検討を行い、グループごとにリーダーも決定しましした。昨日は、企画調整部の部長さんもおみえになり、学生たちを激励してくださいました。また、地元のケーブルテレビであるZTVと京都新聞の取材がありました。

第1回7月10日(木)「おおつを『知る』」(講義、グループワーク)

第2回9月12日(金)「五感を使ったまち歩き」(まち歩き)

第3回10月上中旬「おおつの”いいね”を考える」(グループワーク)

第4回10月下旬-11月上旬「理想のおおつをつくろう!」(グループワーク、発表)

発表12月(未定)「発表会」(大学地域交流フェスタにて活動報告)

■学生たちは、9月の「まち歩き」にそなえて、夏期休暇中に課題に取り組む予定になっています。

【追記】■龍谷大学のホームページおよび社会学部のホームページにニュースとして取り上げられました。

大津エンパワねっと「Jazzで乾杯」

■日曜日は、エンパワ6期生・チーム「こけし」が、清酒「浅茅生」の銘柄で知られる「平井商店」さんとの共催、Jazzバー「パーンの笛」さんと「大津ジャズフェスティバル実行委員会」さんの協力により、まちづくりカフェ「Jazzで乾杯」を開催しました。「平井商店」さんは万治元年(1658年)創業の老舗です。当日は、「平井商店」さんの蔵見学と日本酒の試飲を行い、そのあとは「大津百町館」で日本酒を楽しみながらJazzのライブと、なんとも贅沢なイベントになったようです。

■私自身は、当日、老母の世話があり行くことができませんでした。しかし、イベント終了後、「大津百町館」(大津の町家を考える会)のNさんからは、以「今日のまちカフェ『ジャズで乾杯』はご予約17名と学生たちの自力で盛会でした。大津ジャズフェスの仲間の演奏よかったです」とのメールをいただきました。また、facebookを通して、「パーンの笛」のKさんからは、「ありがとうございました。ご参加の皆様にOJF(大津ジャズフェスティバル)のこともご理解いただけたようで、ほんとうにありがとうございました。これからも学生のみなさんと一緒に、楽しこと、面白いことやっていきたいです」とコメントをいただきました。こちらこそ、学生がお世話になり、本当にありがとうございました。

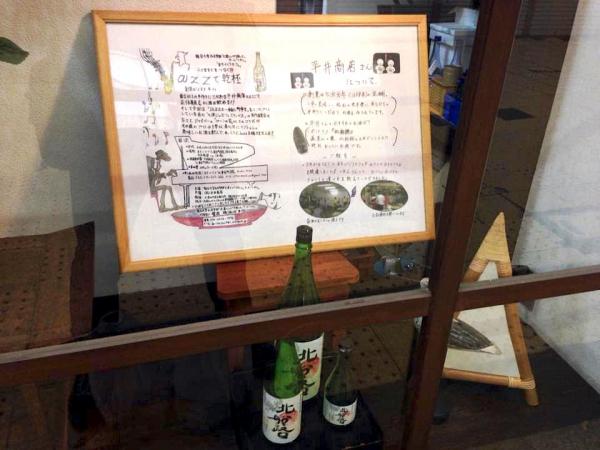

■イベント「Jazzで乾杯」の前日、「平井商店」さんのショーウィンドウには、「こけし」の作成したチラシが展示されていました。その前には、「龍谷大学・北船路米づくり研究会」がプロデュースさせていただいた純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」と純米吟醸「北船路」が並んでいました。龍谷大学の学生たち、「平井商店」さんに応援していただいています。ありがとうございます‼︎

【追記】■読売新聞に記事にしていただきました。

Yさんのおばあちゃん

■昨日は、「北船路米づくり研究会」の第28回「北船路野菜市」でした(この野菜市については、別途エントリーします)。毎年、4月と9月は野菜の端境期で出店はできないのですが、それでも、月1回を28回も続けてこられたというのは、学生たちの踏ん張りと、指導してくださっている農家のご指導があったからだと思います。昼間、丸屋町商店街の大津百町館の前で、地域の皆さんに販売したあと、夕方、大津駅前の居酒屋「利やん」にも野菜を配達しました。すると、お店に電話がかかってきました。

■同僚のH先生のゼミ生であるYさんからの電話でした。おばあちゃんの漬け物を届けるという電話でした。Yさんが、H先生やゼミの仲間と一緒に「利やん」にやってきたたとき、店のマスターMさんに彼女のことを紹介したのでした。Yさんのおばあちゃんは農家で漬け物名人、しかも周囲の住宅地の皆さんとご自分の農産物を通して積極的に交流されている…そういうふうに紹介しました。Yさんは、私が担当している授業を履修していました。そして、Yさんとの雑談のなかで、おばあちゃんのことをいろいろ教えていただきました。Yさんのお宅は、現在では、新興住宅地にありますが、もともとはYさんのお宅や農地の周りが開発されていき、しだいに住宅地になっていったのです。都市部の農業は、いわゆる農地への宅地並み課税ということも含めて、経営が大変です。それでも、おばあちゃんは、「農」を基本においた暮らしのスタイルにこだわりがあって、農業を続けおられるのです。とはいえ、まだ、私自身おばあちゃんにお会いしたことはありません。ぜひおばあちゃんのお話しをお聞きしてみたいと思っています。

■そんなこともあって、私は、Yさんのことを「利やん」のマスターMくんに紹介したのでした。しばらくすると、マスターのMくんは、おばーちゃんの漬け物を食べたくて仕方がなくなりました。私がYさんに漬け物を売ってくれないかとMくんの願いを伝えたのでした。すると、「今年はおばあちゃんが体調を崩しているので売り物になる漬け物はないけれど、皆さんに楽しんでもらえるのであればと、自家消費用の漬け物を少しお分けしてもよいと、おばあちゃんがいっています」と返事がありました。そして、今日、Yさんがお店に届けてくれたのでした。沢庵漬けと瓜の糟漬け。私も、お裾分けのお裾分けをいただきました。とっても美味しかった。Yさんからお聞きした通り、いろいろ手が込んでいるのです。それが、沢庵についてくる糠を細かく見てみてわかりました。いろいろと、工夫されているのです。

■私は、Yさんにおばあちゃんの後を継いでほしいな〜といつもいっています。農業やその農産物加工の販売だけで生活していくのは大変かもしれないので、きちんと外で稼いでくる頼もしい夫をみつけなさい…と(Yさんは女子学生)、今時の大学ではややヤバいこともいっています。その話しをすると、ご近所の皆さんも、Yさんに期待しているとのことでした。そらそうだよな〜と思います。そして、Yさん自身もそのつもりなのです。おばあちゃんの「農」にこだわった、「農」の哲学をもった生き方が、結果として、Yさんに「自分が継がなくては…」という気持ちにさせているのだと思うのです。素敵なことだと思います。

「エンパワ」いろいろ

■【1段目】瀬田キャンパス6号館の第2グループワーク室です。中央地区で活動するチームが全員揃って、まずはそれぞれの活動報告を行いました。金曜日の1・2限は、こうやって学生たちに指導をしています。ホワイトボード前は、主担当の笠井先生です。【2段目】左の写真、かわいらしいですね〜。チーム「めろん」は、先日開催したイベント「歩こう会」の参加者の皆さんに、この手製のアルバムをお渡しする予定になっています。【3段目】■瀬田東学区のチームです。左の写真。チーム「ちぇっく」。「打倒!龍大生の迷惑行為」を合い言葉に、瀬田東学区での龍大生の交通マナー向上などに取り組んでいます。右の写真。こちらも瀬田東学区のチーム「ぱすてる」。中高年男性が地域とつながるきっかけづくりに取り組んでいます。「親父の‼︎おこのみ二ケーション(お好み焼き×飲み×コミュニケーション)」というイベントの企画会議中です。【4段目】■左の写真。「大津エンパワねっとオフィス」の職員のお2人。細かな事務作業で学生たちの活動を支えてくださっています。ありがとう!!右の写真。こちらは、社会学部教務課の職員さん。イベント開催にあわせて市役所に提出する書類の作成の相談に乗ってくださっています。【5段目】■左の写真。エンパワ5期生のチーム「ぱずる」が笠井先生を訪ねてやってきました。来月、深草キャンパスで開催される地域連携関連のイベントで、笠井先生と一緒にエンパワの活動を紹介する予定になっています。今日は、その打ち合わせです。右の写真。エンパワ5期生チーム「ぱずる」と、エンパワ6期生のチーム「めろん」「こけし」が懇談中。「めろん」と「こけし」は、先輩である「ぱずる」の課題(マンション住民の皆さんと地域をつなぐ)を引継ぎ、それぞれに独自の活動を展開しています。

大津エンパワねっと諸々…

■先週の水曜日、町家キャンパス「龍龍」で、「大津エンパワねっとを進める会」in中央が開催されました(写真に写っておられる地域の委員の皆さんは5名ですが、体調やお仕事の理由で2名の方が欠席、少し遅れてご出席された方が1名)。最近開催された学生チームの取組みに対して、様々な観点から良い評価をいただくことができました。学生たちの頑張りや成長を、きちんと見守って指導してくださっているのです。

■金曜日の1・2限は、「地域エンパワねっとⅡ」の学生指導の時間。この日はどういうわけだか、ずっと「赤ペン先生」をしていました。学生たちの企画書、チラシ、イベント関連のニューズレター…等々。かなり疲れました。私自身、校正は苦手です。また日本語のタイプは「ひらがな入力」ということもあり、誤字脱字が増えてしまいます。でも、学生の皆さんに言いたいことがあります。まずは、自分の書いた文章を声を上げて読んでみてください。すると少しはましになるかなと思います。読んでいて「気持ち悪い」ところ「リズムが悪い」ところ。要注意です。

■学生チーム「めろん」は、中心市街地のマンション自治会とのコラボで、中心市街地の素敵な建造物や史跡、そして老舗を訪ねる「歩こう会!」を企画実施しました。そのときに、参加してくださった方たちに、参加記念の手作りアルバムを贈るのだそうです。1回限りのイベント参加ではなく、参加されたときの気持ちやイメージを大切にしていただき、これからもマンション住民の皆さん同士や街との「つながり」を大切にしていただきたい…そのような願いを込めて贈るのかと思います。素敵なアイデアです。

大津エンパワねっと「大学と地域をつなぐ特別講義Ⅱ」

■最近は、ホームページのなかにおいたこのプログ、なかなか更新ができません。まずは、写真だけアップしておくという横着なことをしてしまっていますが、どうかお許しください。

■最近は、ホームページのなかにおいたこのプログ、なかなか更新ができません。まずは、写真だけアップしておくという横着なことをしてしまっていますが、どうかお許しください。

■12日(木)の1限、大津エンパワねっとの「大学と地域をつなぐ特別講義Ⅱ」が、社会学科の社会学概論の授業の1コマを使っておこなわれました。対象は2年生です。この特別講義は、社会学部の4学科すべての必修の授業の1コマを使って行われますが、大津市内で活動されている方を、学外からゲストとしてお招きし、お話しを伺うことになってまいす。この日、社会学科の授業では、中央学区自治連合会長の安孫子邦夫さんと、「大津の町家を考え会」(まちづくり大津百町館)の雨森鼎さんのお2人をお招きいたしました。安孫子さんには、地域住民の立場から、中央学区の自治組織と地域課題についてお話しいただきました。また雨森さんには、市民の立場から大津の街の魅力と「大津の町家を考える会」の活動についてお話しいただきました。

■安孫子さんのお話しから。中央学区内の単位自治会は、江戸時代から続く町割りにもとづいています。いわゆる道を挟んだ「向こう三軒両隣」が自治の単位になります。最近、こういう「ご近所」の関係は希薄になる傾向にありますが、それでも、昨年9月16日に学区内の川が氾濫し浸水被害がおきたときには、多くの人びとが自主的に動き、お互いに助け合いました。また、中央学区は高齢化率が高い地域ではありますが、しかし、その数字だけが1人歩きすることの問題もあります。高齢化率が高くても、元気で余裕のある前期高齢者の方たちは、仕事に忙しい「現役世代」とは異なり、まちづくりの担い手なのです。

■雨森さんのお話しから。「大津の町家を考える会」と「大津エンパワねっと」の関係は、年々深まってきています。最初は、「大津の町家を考える会」の活動のお手伝い程度。会が企画する行事の枠組みのなかで工夫して活動する…そのレベルでした。しかし、次第に、「大津エンパワねっと」のチームが独自に企画を提案し、会と協議の上で活動が展開できるようになっきました。このように成長発展した背景として、まずは先輩たちがこの「大津エンパワねっと」に経験知を残してきてくれていることがあげられます。そのような経験知が土台にあることで、後輩の皆さんはより深まった活動ができているのです。そのことを忘れないようにしてもらいたい。もうひとつは、まちの皆さん(このばあいは「大津の町家を考える会」)にも、「大津エンパワねっと」の学生たちとどのようにコミュニケーションをしたらよいのか、どのように指導したらよいのかという点について、ノウハウのようなものを蓄積してくださっていることも重要かと思います。「学生力×地域力=∞」。これは「大津エンパワねっと」の理念です。このカリキュラムは2007年に始まり、学生たちの地域での活動は6年目になりますが、しだいに、この「大津エンパワねっと」の理念が実現してきているのではないかと思います。