財産区の研究に関する打ち合わせ

▪︎2日続けて地球研での仕事です。昨日は、プロジェクト主催の「第2回栄養循環セミナー」が開催され、講師としてお話しをさせていただきました。現在取り組んでいるプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」の、いわば「前史」となる、これまで私が総合地球環境学研究所で取り組んできた研究プロジェクトの概要を説明させていただきました。

▪︎今日は、現在取り組んでいるプロジェクトの打ち合わせです。私たちのメインとなるフィールドは野洲川流域ですが、その一番上流にあたる森林の保全や管理に関して、今週末、甲賀森林整備事務所、滋賀中央森林組合、大原財産区委員会の関係者の皆さんと意見交換会を実施する予定になっています。今日の打ち合わせは、そのための事前の調整等にあてられました。リーダーの奥田さんは、マスクをされています。海外出張等で超多忙。少し体調を壊しておられます。ストレスが溜まっているんですね。お疲れ様です。

フィールドステーションの開設

▪︎コアメンバーとして取り組んでいる総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」では、滋賀県甲賀市甲賀町に、フィールドステーションを構えることになりました。もちろん、建物自体は地域の方のものです。その方のご好意でフィールドステーションとして活用させていだけることになりました。これは、より一層、地域の皆さんや行政の皆さんと一緒に、超学際 「Transdisciplinarity」的研究をさらに進めていきます。

▪︎総合地球環境学研究所の超学際的研究の背景には、地球研が推進する「Future Earth」の取り組みがあります。以下は、地球研のサイトからの引用です。

Future Earthは、人間活動による地球 環境への影響評価に加えて、自然科学 と人文・社会科学との文理融合の学際 的(interdisciplinary)研究、及び、研究者と他のステークホルダー(行政、産業界、 NGO/NPO、メディア、市民など)との超学際的(transdisciplinary)な連携(協働)を通じて、持続可能な社会へむけた転換を目指すところにその特色があります。とくに、研究者コミュ ニティ以外のステークホルダーとの協働は、研究の立案の段階から成果の普及に至るまで組み込まれ、これまでの 科学プロジェクトとは大きく異なる研究設計となっています。

▪︎写真のチラシは、フィールドステーションの開所式のご案内です。地元の皆さんと一緒に、開所を祝うパーティを開く予定です。

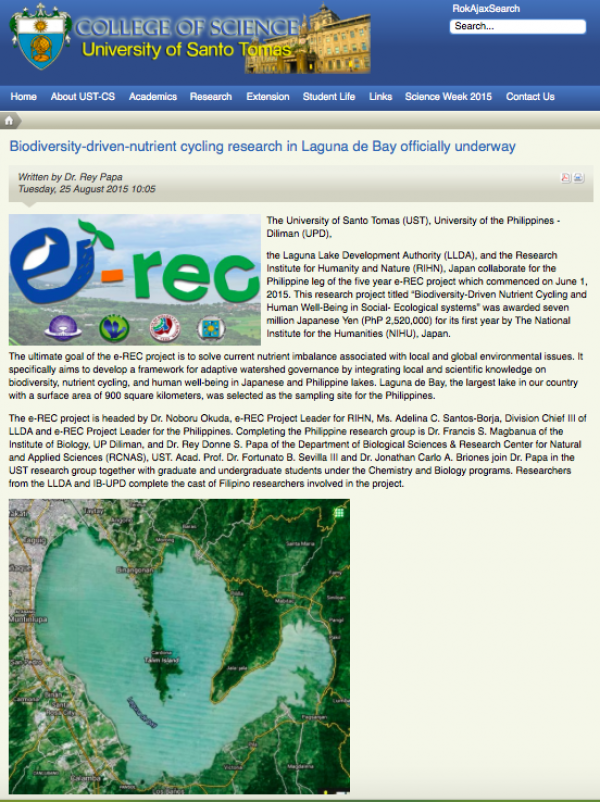

Biodiversity-driven-nutrient cycling research in Laguna de Bay officially underway

▪︎コアメンバーとして取り組んでいる総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」では、フィリピンのラグナ湖の流域でも研究を進めていきます。共同研究のフィリピン側の研究チームでも、サイトを立ち上げてくれました。

2015「びわコミ会議」

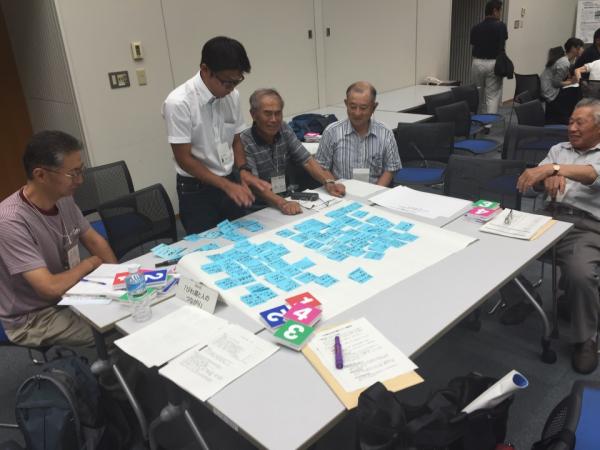

▪︎昨日は、大津市の「コラボしが21」で、「びわコミ会議」が開催されました。琵琶湖に関わって活動をしている人びとが一堂に会すると同時に、琵琶湖の現状を知るための「大交流会」です。この「びわコミ会議」ですが、「マザーレイク21」と呼ばれる琵琶湖総合保全整備計画との関連で開催されています。詳しくは、こちらをご覧ください。私は、参加している総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」のメンバーと参加しています。

▪︎午後のセッション「びわ湖のこれから話さへん?」では、様々なテーマに分かれてグループ・ディスカッションを行いました。地球研のプロジェクトリーダー奥田昇さんと、PD研究員の浅野さん、サブリーダーである京都大学生態学研究センターの谷内茂雄さん、そして私で担当したのは、「野洲川と人びとのつながり」に関するグループです。野洲川上流、甲賀市の丘陵地帯にある農村、そして野洲川下流の守山市にある農村からお越しの、3人の農家の皆さんにお話しを伺うことができました。特に話題になったのは、お3人がまだ少年だった昭和20年代の話しです。河川改修や圃場整備事業が実施される以前の、「魚つかみ」「魚食」の文化の豊かさについていろいろお話しを伺わせていただきました。皆さん、大変楽しそうにお話しになりました。私自身も、とても興奮しました。野洲川流域の上流、野洲川の下流と、お住まいの農村はもちろん、「魚つかみ」をしていた河川の状況や、つかんだ魚の種類も全く違っているわけですが、「もっと話しをしていたい」とおっしゃるぐらいに話しあいは盛り上がりました。村の中で昔話をすることはあっても、他所の村の方たちと話しをした経験はないそうです。必ず、また、こういう盛り上がることのできる「場」を設けること、お約束いたしました。

▪︎「びわコミ会議」の最後まではいることができませんでした。自分の所属する自治会で「夏祭」か開催されており、そこでボランティアとして焼きそばを作らなければならなかったからです。あとで、プロジェクトリーダーの奥田さんに聞いたところ、琵琶湖に関わって活動をしている人びとが一堂に会する「大交流会」である「びわコミ会議」らしく、いろんな方達との今後の協働の可能性が見えてきたようです。こういう人びとの連携が生まれるとこも、この「びわコミ会議」の魅力かなと思います。

安定同位体による魚の耳石の研究

▪︎私は、30歳代の頃からずっと、自然科学分野の研究者と一緒に、環境(環境問題)に関わる様々な研究プロジェクトに取り組んできました。そのようなこともあり、私は、社会学の「業界」だけで仕事をされてきた多くの社会学研究者の皆さんとは、ずいぶん異なる研究経過を歩んできました。今日のエントリーも、そのようなことと関係しているのかもしれません。さて、この写真の機械ですが、「安定同位体」を測定する機械です。そうすると、「安定同位体」とはなにか…ということになりますね。「門前の小僧習わぬ経を読む」的な感じではありますので(多少は自分でも勉強しましたが…)、怪しいところが多々あるのですが、少しだけ説明をさせてください。

▪︎この世界は、様々な元素からできあがっています。元素の最小は原子ですし、その原子は、原子核と電子からできており、さらに原子核は陽子と中性子からできています(このあたりは私のばあい高校までの知識でも大丈夫です)。ところが、同じ元素でありながら(同じ性質をもちながら)、中性子の数が違うため、重さの違う原子がこの世の中には存在しているのです。これを「同位体」と呼んでいるそうです(このあたりにくると、私の時代の高校までの知識では、ちょっとあやしくなってきます)。さらにこの「同位体」は、放射能を出して別の元素に変化していく「放射性同位体」と、時間が経過しても安定したままの「安定同位体」にわけられます。自然界には、大変微量ではありますが、通常の原子とは重さの異なる「安定同位体」が存在しています。親しい研究者が、講演用のパワーポイントを使って私にこんなたとえ話をしてくれました。

▪︎「女子マラソンに野口みずき選手がいるでしょ(パワーポイントは、野口選手がアテネオリンピックでゴールする写真)。安定同位体の分析ってていうのは、フルマラソンにたとえれば、彼女の42.195kmの最後の数センチを測定しているようなものなのです。それほど微妙な量を測定できるのです」。う〜ん、わかったようなわからないような…。「重さ」を「長さ」に置き換えてあるわけですが、大変微妙なものでも測定できるだけの技術がすでに存在していて、それがバンバン研究に使われている…ということなのです。非常に微妙ではありますが、安定同位体は自然界のどこにでも存在しています。それぞれの場所で、通常よりも重い「安定同位体」が、極々わずかに存在しており、通常の重さのものとの比率を調べることで、いろいろなことがわかってきます。

▪︎安定同位体は、私たちも含めて、あらゆる生物に取り込まれます。そして、体の一部になります(また、排泄されます)。脊椎動物には「耳石」と呼ばれる平衡感覚を保つために必要な組織が存在していますが、魚にもこの「耳石」が存在しています。「耳石」は、木の年輪のような模様があり、この模様が1日1本ずつ増えていきます。当然のことながら、この「耳石」には、その魚が成長した水域の環境のなかにある「安定同位体」が取り込まれることになります。「耳石」のなかには、その魚が成長した過程が「安定同位体」という指標によって記録されることになります。ここまでは、いろんな魚で研究されているところですが、私たちのプロジェクトでは、琵琶湖のニゴロブナに関して、この方法を使って研究を進めています。

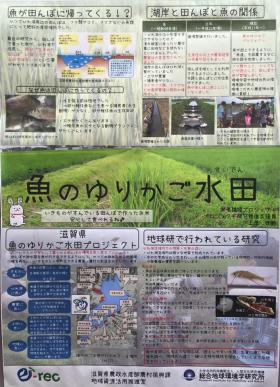

▪︎「魚のゆりかご水田」プロジェクトでは、ニゴロブナが水田に遡上し、水田で産卵します。水田で孵化した仔魚の「耳石」には、その水田の「安定同位体」の比率が「記録」されることになります。そして、6月の中干しと呼ばれる作業と同時に、成長した仔魚は水田から琵琶湖に泳いでいきます。そして数年後、琵琶湖で成長したニゴロブナは再び水田に産卵のために遡上してきます。そのさい、捕獲されたニゴロブナの「耳石」に記録されている「安定同位体」比と、その水田の水環境の「安定同位体」比とを比較し、両者が一致するかどうかを調べることで、ニゴロブナが自分の生まれ育った水田へどの程度回帰しているのかがわかります。興味深い結果が出たらなあと思っています。また、そのような研究結果を、「魚のゆりかご水田」プロジェクトを推進している地域社会にとっての意味、社会的努力が可視化されることの意味を考えていかねばなりません。

▪︎サイエンスは、ある意味、大変シンプルです。サイエンスでは、シンプルで力強いことが大切だと思います。それに対して、社会学は…。おそらく、自然科学分野の人たちからすると、社会学は大変わかりにくい学問領域かと思います。しかし、私たちの研究プロジェクトのように、流域全体の環境保全を「超学際 Transdisciplinarity」的に進めていく研究プロジェクトにおいては、自然科学だけでなく、社会科学や人文学との連携が不可欠な状況が生まれています。このあたりは、自然科学分野の方たちの方が、大変貪欲です。課題解決志向の科学的研究に積極的に取り組もうとされています。そのような「超学際 Transdisciplinarity」的研究領域で、自然科学との連携に積極的なのが環境経済学の分野の方たちかと思います。私が参加している地球研のプロジェクトでも、メンバー有志で、国の機関( JST科学技術振興機構)が進める「超学際 Transdisciplinarity」の研究分野に、新たに応募しました。環境問題に関連する環境科学の学問領域は、その編成自体が、どんどん変化しつつあります。おそらく、従来の社会学の立場からすれば、このような問題解決志向の「超学際 Transdisciplinarity」的研究は、新たな道具的理性として批判の対象になるのかもしまれせん。しかし、私自身は、巷に流布する批判の形式に安易に便乗することなく、もっと深く建設的な議論していく必要があります。

【追記】▪︎生物の体を構成しているのは、基本的に、水素(H)、炭素(C)、窒素(N)、酸素(O)、イオウ(S)といった元素です。これらの元素の「安定同位体」を用いた研究が、生態学や地球化学の分野で行われています。ところが、生物にとって同様に重要な元素リン(P)については、「安定同位体」がありません。しかし、私たちの研究プロジェクトでは、その代替的な方法として、「リン酸-酸素安定同位体」を用いた研究を進めようとしています。いろいろ困難な課題があるのですが、それについても見通しがたってきました。河川や湖沼等の淡水域の環境においても、リンの循環を把握できる方法に見通しがたってきたのです。言い方を変えれば、何に由来するリンであるのか、その起源を探ることができる(トレーサビリティ)技術が開発されようとしているのです。このような技術で明らかになる科学的事実は、社会科学分野の研究や、私たちの研究のキーワードである流域ガバナンスに活かされていくことになります。

「人間社会班」の会議

▪︎ひとつ前のエントリーでも述べましたが、8日、参加している地球研の研究ブロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」」の「人間社会班」の研究会議が開催されました。秋田県の八郎湖や、島根県の宍道湖で研究されているメンバーも集まりました。ここでは詳しくは説明しませんが、研究ブロジェクトの「大黒柱」と「梁」にあたる部分に関して議論を行いました。

▪︎愚痴っぽくなりますが、4月から大学の方では研究部長の役職に就いたことから、学内行政の激務に追われています。そのことを理由にしてはいけないのですが、なかなか地球研のプロジェクトの方に意識を集中させることができません。課題が山積しており、また突発的な案件に緊急に対応しなければならないからです。そのようなこともあり、「人間社会班」のリーダーとして、十分に責任を果たせていません。困りまくっています。大学の研究部長の任期は2年。まだ当分、この厳しい状況が続きます。苦しいです。

研究プロジェクトのポスター

▪︎8月6・7日は、社会調査実習でした。「魚のゆりかご水田」プロジェクトの取り組みに関して、東近江市の栗見出在家の皆さんからお話しを伺いました。働きづめだったので、ここで少し休憩をしたかったのですが、すでに予定は詰まっていました。翌日の8日は、総合地球環境学研究所で、参加している研究ブロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」」の「人間社会班」の研究会議が開催されました。

▪︎8月6・7日は、社会調査実習でした。「魚のゆりかご水田」プロジェクトの取り組みに関して、東近江市の栗見出在家の皆さんからお話しを伺いました。働きづめだったので、ここで少し休憩をしたかったのですが、すでに予定は詰まっていました。翌日の8日は、総合地球環境学研究所で、参加している研究ブロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」」の「人間社会班」の研究会議が開催されました。

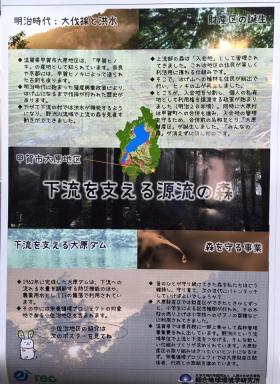

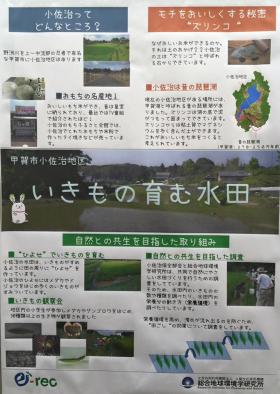

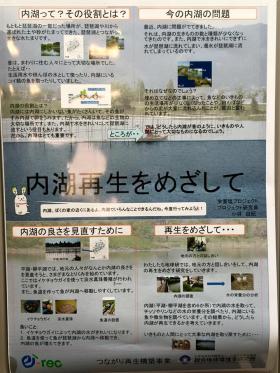

▪︎研究プロジェクトのコーナーにいくと(地球研には、プロジェクトごとの部屋はありません)、そこにたくさんのポスターがはってありました。私たちの研究プロジェクトの内容を紹介するポスターです。先月末に、地球研でオープンハウスが行われたときに作成されたものです。プロジェクト全体としての編集時間が十分でなく、まだまだ誤解を招くような表現や、足りない情報があるわけですが、全体としての雰囲気やデザインは…、まずまずでしょうか。若い研究員の皆さん、頑張ってください(ちなみにオープンハウスとは、大学でいうところのオープンキャンパスのようなものでしょうか…)。

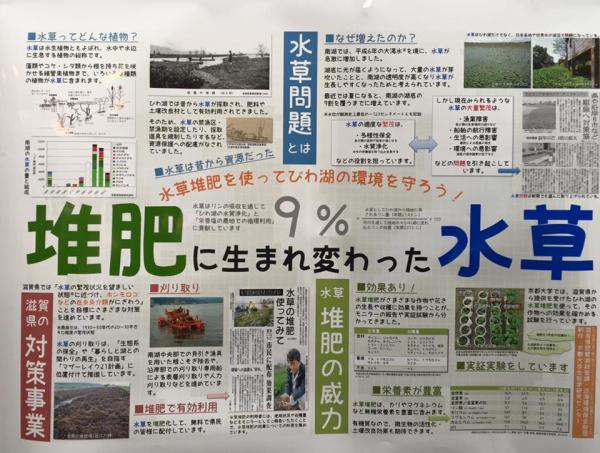

▪︎ポスターを上から順番に紹介します。最上段左は、私たちのプロジェクトの概要です。そして、プロジェクトのメインフィールドである滋賀県野洲川流域の調査サイトで、どのような研究が行われているのかが、それぞれのポスターで説明しています。最後(下の写真)のポスターは、琵琶湖の南湖で繁茂し問題化している水草に関する研究です。

▪︎水草が繁茂し、それらが枯れて湖底で腐ると、琵琶湖の環境を悪化させます。滋賀県では、多額の費用を使ってこの水草を刈り取っています。また、刈り取った水草を乾燥熟成させて堆肥にし、希望者に配布しています。少し時代をさかのぼると、化学肥料が入る以前、湖岸の集落では水草を畑の堆肥として利用していました。陸地から流れ出た栄養分を吸収して成長した水草を、人間が刈り取り、堆肥にして再び陸地に戻していく、そのような人が関わることで生まれる「栄養循環の仕組み」が存在していたのです。しかし、そのような「栄養循環の仕組み」は、化学肥料の導入とともに消えていきました。プロジェクトでは、この水草堆肥の威力を科学的に明らかにするとともに、再び、水草を肥料として利用するためにはどのような仕組や条件が必要なのか、行政の皆さんと連携しながら模索しています。

滋賀県庁で意見交換

▪︎今日は、一日、移動の日でした。移動の連続でしたが、充実した一日だったように思います。午前中、大津市役所で「市長と都市計画審議会との懇談会」が開催されました。都市計画審議会の審議会会長や、大津市都市計画マスタープラン案策定専門部会部会長のお二人と一緒に、市役所で越直美市長と懇談をしてきました。私は大津市の都市計画審議会の委員で、同時に大津市都市計画マスタープラン案策定専門部会の部会長職代理者という仕事をしているためです。市長との懇談は、30分の予定が1時間に延びました。大津市の将来像に関して有意義なお話しができたと思います。市長との懇談を終えたあとは、市役所内で、都市計画課の皆さんと一緒に、来月開催される都市計画マスタープラン案策定専門部会の打ち合わせを行いました。

▪︎午後は、滋賀県庁に移動しました。まずは、今年の夏に行う社会調査実習に関連してご挨拶をするために、農林水産部農村振興課を訪問しました。社会調査実習では、東近江市で取り組まれている「魚のゆりかご水田」事業に関してひとつの農村で聞き取り調査を行いますが、同時に、農村振興課の職員の方には、「魚のゆりかご水田」を推進する滋賀県の政策に関してお話しを伺わせていただくことになっています。農村振興課のあとは、琵琶湖環境部の琵琶湖政策課に移動。琵琶湖政策課のヨシ帯保全に関する会議に関して簡単な相談。そして、三番目には琵琶湖環境部の森林政策課を訪問しました。私が参加している総合地球環境学研究所(大学共同利用機関法人・人間文化研究機構)の研究プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」に関連して、意見交換を行うためです。私が森林政策課に伺ったときには、すでにプロジェクトリーダーの奥田さんや、研究員の浅野さん、そしてプロジェクトメンバーである京都大学の大手さんがすでに到着されていました。また、自然環境保全課の職員の方たちも集まっていました。意見交換は、1時間半におよびましたが、プロジェクトの趣旨をご理解いただくとともに、連携関係を模索していくことにもなりました。ありがたいことです。

▪︎滋賀県庁のあとは、深草キャンパスに移動。「2015年度前期「5長推進会議」集中審議 部局ヒアリング」が行われたからです。「5長」とは、龍谷大学の「第5期長期計画」のことです。この長期計画を推進するのが「推進会議」。大学の理事の皆さんから構成されています。今日は、その理事の皆さんから、「第5期長期計画」の後半期(第2期中期計画)の研究部の検討課題について、いろいろヒアリングを受けました。30分という短い時間でしたが、研究部の考え方について、理事の皆さんにご理解いただけたかなと思います。と、同時に、さらなる課題も見えてきました。ヒアリングのあとは、部課長の皆さんと、ヒアリングのさいの内容に関して意見交換をしました。そして、昨日の最後の移動です。こんどは、瀬田に移動になります。最後の仕事は、ゼミ生との「飲み会」=コンパです。今日一日の最後の仕事を楽しみます。

地球研で研究会議

▪︎昨日は、総合地球環境学研究所(大学共同利用機関法人・人間文化研究機構)で、参加している研究プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」」の、社会科学系の研究会議が開催されました。朝9時半から夕方の18時まで集中して議論を行いました。一昨日からの台風11号の影響で、地球研のある京都市北部は避難勧告が出ており、この研究会議もどうなるのかなと心配していましたが、なんとか開催することができました。

▪︎昨日は、総合地球環境学研究所(大学共同利用機関法人・人間文化研究機構)で、参加している研究プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」」の、社会科学系の研究会議が開催されました。朝9時半から夕方の18時まで集中して議論を行いました。一昨日からの台風11号の影響で、地球研のある京都市北部は避難勧告が出ており、この研究会議もどうなるのかなと心配していましたが、なんとか開催することができました。

▪︎午前中は、プロジェクトリーダーや、社会科学系のリーダーでコアメンバーの一人でもある私の方から話しをして、研究プロジェクトの進捗状況や「骨格」に関して議論。午後からは、研究プロジェクトの「大黒柱」と「梁」にあたる部分に関して、バリバリ研究を進めている金沢大学と京都大学のお2人にお話しをしていただきました。前者の「大黒柱」の部分は、流域のもつ階層性を深く考慮しながら、栄養循環-生物多様性-human well-being/community developmentの連関をどう解明して評価していくのか…ということです。後者の「梁」の部分とは、国内の異なる湖沼の環境ガバナンスの歴史的展開を相互に比較すし、それぞれの湖沼の環境ガバナンスの特徴を明らかにしつつ、メインの調査地である野洲川・琵琶湖流域を位置付ける…ということです。水戸黄門でいえば、「助さん」「格さん」のような感じの働きをしていただかなくていけないお2人に、これからも期待したいと思います。また、水戸黄門でいえば「風車の弥七」的存在である、若いPD研究員の皆さんも心強い存在です。これからも、しっかりプロジェクトを支えてほしいと思います。

▪︎私たちのプロジェクトでは、地球研が構想中の第3期計画の理念や、地球研が中心的な拠点となっているFuture Earth in Asiaの動向を強く意識しながら、今後もプロジェクトに取り組んでいく予定です。

▪︎左写真は、PD研究員の浅野くんのtwitter投稿を拝借したものです。研究会議のあとの、所内での懇親会の様子です。ひさびさに宅配ピザをいただきました。ポテトチップスもいただきました。健康にいいな〜♪…というのは冗談で、2切れのピザでお腹がいっぱいになってしまいました。もう、おじいさんになりかけですから…。幟の左上には、マークも印刷されています。野洲川上流の森林から琵琶湖までの流域をアルファベットの「e」に似せてデザインしてあります。

▪︎左写真は、PD研究員の浅野くんのtwitter投稿を拝借したものです。研究会議のあとの、所内での懇親会の様子です。ひさびさに宅配ピザをいただきました。ポテトチップスもいただきました。健康にいいな〜♪…というのは冗談で、2切れのピザでお腹がいっぱいになってしまいました。もう、おじいさんになりかけですから…。幟の左上には、マークも印刷されています。野洲川上流の森林から琵琶湖までの流域をアルファベットの「e」に似せてデザインしてあります。

▪︎懇親会後は、プロジェクトの「梁」を担当してくれる「助さん」Oくんと一緒に京都駅前のアイリッシュバーでさらに旧交を温めました。親子に近いほど年齢が違います。以前、この地球研で私が取り組んでいた研究プロジェクトに、当時院生だったOくんはアルバイトをやりたいと自ら売り込みをかけてきたのでした(今でも若いけど…)。私が講座環境社会学という本のなかに書いた論文を読んでやってきてくれたのです。懐かしい話しになります。もう10数年前の話しになります。

▪︎ところで、この4月から大学の研究部長になり、時間的にも体力的にも動きがとれず、地球研のプロジェクトや研究に時間とエネルギーを注ぐことができないことに相当ストレスを感じているのですが、この日は、そのようなストレスが少し緩和されたかのような思いです。研究部長の仕事は来年まで続きますが、その次の年にはなんとしても研究に専念できる研究員となり(今年申請しますから…)、この地球研のプロジェクトや自分のやり残している仕事に専念できればと思います。

【追記】

▪︎左は、私たちの研究プロジェクトの幟です。「栄養循環プロジェクト」とは、私たちの研究プロジェクトの正式名称「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」の通称です。この幟をたてて、フィールドワークを実施することになります。すでにご協力いくとでご了解を得ている、複数の農村集落の関係者の皆さんに、「ああ、今日も地球研が来て頑張っとるんやな」と、遠くからでもご理解いただくためです。小さくてよくわからないと思いますが、幟の左上には、研究プロジェクトのマークが印刷されています。それを拡大したものが右側です。「e-rec」と書いてあります。流域をデザインしたものです。私たちのメイン調査地である野洲川を、分水嶺の山から琵琶湖まで、流域全体を表現するものとしてとしてデザイされています。アルファベット「e」の小文字の形に似せてあります。

総合地球環境学研究所で打合わせ

▪︎今日も、深草キャンバスに直行。午前中は例によって研究部の仕事で…いろいろ…ありました。協議、打合せ、会議。事務職員の皆さんには申し訳ありませんでしたが、午後からは、溜まりに溜まっている、研究プロジェクトの仕事をするために、総合地球環境学研究所に移動しました。深草キャンバスの最寄りの駅は、市営地下鉄の「くいな橋」駅。そこから終点の「国際会館」駅まで移動し、そこからはバスになります。京都の南から北に移動するわけですが、地下鉄のおかげでスムースに移動できます。

▪︎今日も、深草キャンバスに直行。午前中は例によって研究部の仕事で…いろいろ…ありました。協議、打合せ、会議。事務職員の皆さんには申し訳ありませんでしたが、午後からは、溜まりに溜まっている、研究プロジェクトの仕事をするために、総合地球環境学研究所に移動しました。深草キャンバスの最寄りの駅は、市営地下鉄の「くいな橋」駅。そこから終点の「国際会館」駅まで移動し、そこからはバスになります。京都の南から北に移動するわけですが、地下鉄のおかげでスムースに移動できます。

▪︎地球研では、PD研究員の浅野さんと、溜まりに溜まっていた案件の打合せをしました。浅野さんは、6月から奥田プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」に雇用されることになった若手研究者です。とても優秀な人で、「打てば響く」ような感じで打合せが進みました。プロジェクトの重点サイトである甲賀市甲賀町小佐治での調査の進め方、社会科学系担当者の研究会の日程調整、さらには8月に滋賀県が主催して開催される「マザーレイクフォーラム」への参加…いろいろ仕事を進めることができました。午前中は大学の「研究部」の仕事でしたが、午後からは自分の「研究プロジェクト」の仕事に集中できました。なんだか、本来の自分を取り戻したような気分です。

▪︎写真は打合せ中の様子です。リーダーの奥田さんは、この日開催されていた国際シンポジウムに出席されていましたが、休憩時間にやってきてくれました。テーブルの中央に広げてあるのは、小佐治の地図です。すでに、この地図は、地理情報システムに取り込まれています。これから調査で得られる様々なデータを、地理情報システムの上で整理していくことになります。地域の住民や農家の皆さんとの協働作業でもあります。そのような協働作業から、予想もしない「発見」が生まれてくることを期待しています。楽しみです。

▪︎浅野さんは、この地理情報システムに詳しい方です。昨日はいろいろ教えてもらいました。ずいぶん昔、当時参加していたプロジェクトで地理情報システムを使っていたことがあるのですが、技術はどんどん進歩しています。専門家だけの技術ではなく、多くの人びとがスマートフォン等を使って気軽に利用することができるようになってきています。たとえば、多くの皆さんが参加して自らの記憶や体験を、地理情報システムに保存していくと、それはアーカイブとして機能するようになります。そのようなアーカイブに多くの人びとが参加することで、様々な多様な記憶や体験が蓄積されていきます。そして、相互に連関していくことのなかで、新しい「社会的価値」がその内側から生み出されていくように思います。浅野さんからは、まず「Hiroshima Archive」のことを教えてもらいました。

▪︎まずは、イメージを掴むために、以下の動画をご覧ください。

▪︎「Hiroshima Archive」の公式サイトには、以下のように説明されています。

はじめに

被爆から66年が経ち、あと数十年のうちに、被爆者のいない未来がやってきます。それは、最も強く平和を願い、核兵器のない世界を切望した人々がいなくなることを意味しています。「ヒロシマ・アーカイブ」は、2010年に公開された「ナガサキ・アーカイブ」のミッションを受け継ぎ、被爆者の体験と想いを未来の地球に遺していくために、66年間にわたって蓄積されてきた大量の資料と、最先端のインターネット技術を融合して制作されました。多元的デジタルアーカイブズ

「ヒロシマ・アーカイブ」は、広島平和記念資料館、広島女学院同窓会、八王子被爆者の会をはじめとする提供元から得られたすべての資料を、デジタル地球儀「Google Earth」上に重層表示した「多元的デジタル・アーカイブズ」です。1945年当時の体験談、写真、地図、その他の資料を、2010年の航空写真、立体地形、そして建物モデルと重ねあわせ、時空を越えて俯瞰的に閲覧することができます。このことにより、被爆の実相に対する多面的・総合的な理解を促すことを企図しています。記憶のコミュニティ

私たちは、地元の高校生や全国のボランティアと連携して証言の収集活動をすすめ、集合的記憶の醸成をとおした「記録のコミュニティ」を生成しました。さらに、Twitterなどのソーシャルメディアを用いてオンラインコミュニティを形成し、平和と核廃絶に向けたメッセージを世界中から募り、デジタルアーカイブズに包含していきます。このようにして、過去の記憶と現在のメッセージを実空間/Web空間で共有し、未来の物語を紡いでいくためのプラットフォームとなることを目指しています。311を越えて

2011年3月11日、東日本大震災が発生し、「ヒロシマ・アーカイブ」制作メンバーのうちひとりは仙台で被災しました。人々が住みなれたまちを地震と津波が破壊しつくし、原子力発電所事故が放射性物質禍を引きおこし、これまで過ごしてきた日常は終わりを告げました。311以降、66年前のヒロシマを語り継ぐこのプロジェクトのミッションも変容しています。過去の悲劇を当事者として学び、自らのことばで未来に伝える。私たちが制作したアーカイブズが、多くの人々に利用していただけることを願っています。

▪︎今から15年ほど前のことになりますが、以下の論文を書きました。「『体験と記憶』のなかにある『場所』-『弱い語り』を支える調査」『社会学年報』No.30(東北社会学会)。この論文に書いたことを、進歩した地理情報システムの技術を念頭に、再考する時期にきているように思いました。基本の発想は変わっていないと思いますが、現段階においてさらに深めて考えてみたいと思っています。

▪︎打合せが終了した後、地球研の別のプロジェクト(「地域環境知形成による新たなコモンズの創生と持続可能な管理」)の共同リーダーである菊池直樹さん、PD研究員の浅野さんと私の3人で、夕食を一緒にとることにしました。府立植物園に隣接しているイタリアンレストランです。とても素敵なレストランでした。研究のこと、環境社会学会のこと、様々な(?!)議論をすることができました。有意義な時間を過ごすことができました。若い浅野さんも、いろいろ勉強になったのではないかと思います。写真は、デザートのケーキを写す菊池さんです。なんだか、かわいらしい〜。私の方は、バーボンウイスキーを楽しみました。