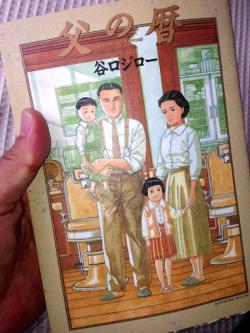

『父の暦』谷口ジロー

■谷口ジローの『父の暦』です。先日の『遥かな町へ』に続いて、こちらも読了しました。こちらも奥が深いですね。両作品とも、主人公は中年の男性です。『遥かな町へ』では、主人公が中2のときに、家族を捨てて父親が蒸発してしまいます。『父の暦』の方も、やはり中年男性が主人公です。こちらは、主人公の母親が子どものときに、両親は離婚し、母親はいなくなります。

■谷口ジローの『父の暦』です。先日の『遥かな町へ』に続いて、こちらも読了しました。こちらも奥が深いですね。両作品とも、主人公は中年の男性です。『遥かな町へ』では、主人公が中2のときに、家族を捨てて父親が蒸発してしまいます。『父の暦』の方も、やはり中年男性が主人公です。こちらは、主人公の母親が子どものときに、両親は離婚し、母親はいなくなります。

■『遥かな町へ』では、主人公の父親はなんとか戦争を生き抜き、戦後は、戦死した戦友の妻に頼られて結婚することになります。戦争が父親の生き方に大きな影響を与えているのです。洋服の仕立てを仕事にしながら、家族を支えるために懸命に働くのですが、自分の本当の生き方を探すために蒸発してしまうのです。残された妻は、そのような夫の選択を半ば覚悟していたのでしょう。現実を静かに受けとめ、再婚もせずに、子どもたちと生きていくのです。『父の暦』では、鳥取大火災が、主人公の父親のその後に生き方に大きな影響を与えます。大火災で失った店舗を再建しなくてはいけません。妻の実家から借金をします。その借金を返すために、趣味や暮らしの楽しみを捨てて、ただ黙々と働きます。そのような夫に愛想をつかして、母親は父親と離婚してしまいます。残された父親は、その現実を受け止めます。どちらも、自分ではどうしようもない、突然訪れる不幸を、静かに受け止める人たちの話しでもあります。…というところでは共通していますね。

■『遥かな町へ』で、いなくなるのは父親。『父の暦』では、いなくなるのは母親。しかし、両作品とも、父親と息子の関係が重要なポイントになります。そして主人公自身が歳を取り、父と同様に「人生」というものを経験してきた結果、最後には「蒸発した父親」の気持ちを理解できたのです。「亡くなった父親」の自分たちへの深い愛情を理解し、それをやっと深く受けとめることができたのです。谷口ジローさんは、映画監督・小津安二郎の作品からの大きな影響を受けておられるようですが、そのこともこうやって両作品を比較してみるとよくわかります。

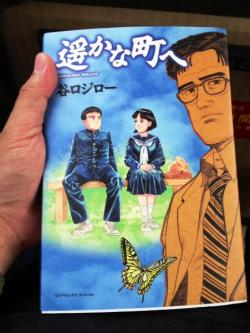

『遙かな町へ』谷口ジロー

■通勤するときは、自宅のある奈良から京都まで近鉄。そのあとは、キャンパスのある大津市瀬田までは、JRを利用しています。先日、通勤途上でたまたま見かけた特急列車が気になりました。特急「スーパーはくと」です。京都から鳥取、そして倉吉に行く特急です。途中、非電化の線路を走るのでエンジンで動く気動車です。その車体が気になりました。谷口ジローという漫画家の作品が描かれています。2012年に開催された「国際まんが博」の開催にあわせて、谷口ジローさんの作品を描いたイラスト列車なのです。谷口さんは鳥取県出身です。

■通勤するときは、自宅のある奈良から京都まで近鉄。そのあとは、キャンパスのある大津市瀬田までは、JRを利用しています。先日、通勤途上でたまたま見かけた特急列車が気になりました。特急「スーパーはくと」です。京都から鳥取、そして倉吉に行く特急です。途中、非電化の線路を走るのでエンジンで動く気動車です。その車体が気になりました。谷口ジローという漫画家の作品が描かれています。2012年に開催された「国際まんが博」の開催にあわせて、谷口ジローさんの作品を描いたイラスト列車なのです。谷口さんは鳥取県出身です。

■ところで、ついうっかりしていましたが、谷口さんは、『坊っちゃんの時代』や、『孤独のグルメ』といった作品も出されています。以前、それらの作品を読んでいたのですが、すぐには特急「スーパーはくと」のイラストとは結びつきませんでした。いけません…。ということで、彼の別の作品を読んでみることにしたのです。『遙かな町へ』と、『父の暦』です。今日は、母親の世話をしにいく電車のなかで、読むことにしました。

■大人の漫画です。おそらく、10年程前、まだ若い段階で読んでいたら、読後感もかなり違っていただろうなと思います。この作品は、谷口ジローが51歳のときのものです。漫画の主人公は48歳です。おじさんになったから(なってしまったから…)、心に沁みるように読むことができたのだと思います。漫画評論家の夏目房之助さんが、良い解説を書いておられました。

(このマンガの主人公は)若い頃にあった可能性や選択肢は、やがて「ここではないどこか」への、不可能な思いとして二重化されることを知っている。人がもってしまう、存在へのこの不可能な問いは、父を了解してしまう形で現在の主人公に回収される。大人であることの代償のように。

■ここを詳しく説明すると、「あらすじ」がわかってしまいますね。ですから、まだお読みでない方は、ぜひご自身でご覧いただければと思います。また、すでに過去にお読みになっているばあいでも、改めてお読みいただければと思うのです。この『遙かな町へ』、ヨーロッパでも人気が出て有名な漫画賞を受賞しているようですね。ところで、漫画の舞台は昭和38年の鳥取。漫画のなかの会話をみながら、鳥取出身の卒業生のことを思い出しました。どうしているかな。

【追記1】■谷口ジローさんのインタビュー記事のメモ。

覚え書:「時代を駆ける:谷口ジロー」、『毎日新聞』1~9

【追記2】■この『遥かな町へ』のことにつきましては、facebookにも投稿しました。すると、facebookの「友達」でもある職場の事務職員の方から、「私も、じつ『遥かな町へ』のファン」なんですと、笑顔とともに声をかけていただきました。なるほど〜。でも、その方はまだ30歳代前半です。私がその年代のときであれば、おそらくこの漫画の奥底にあるものを、ぼやっとしか理解できていなかったのではないかと思います。歳を重ねていくこと、また異なる味わいがあるのではないかと思いますよ。

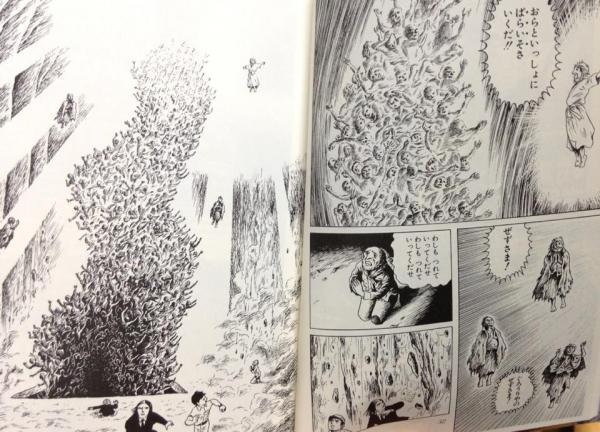

おらといっしょに ぱらいそさ いくだ!!

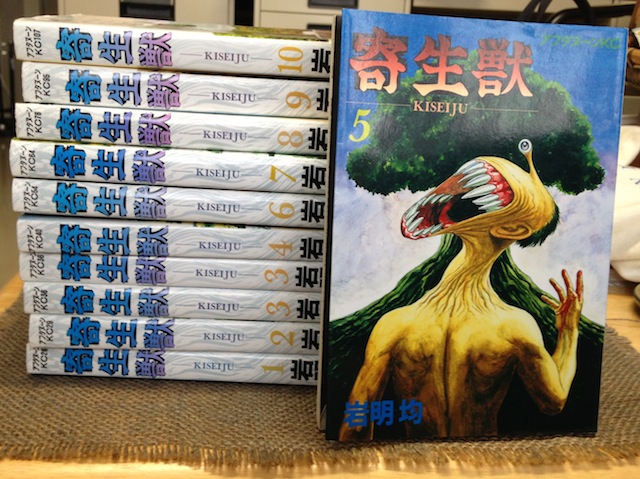

■昨日は、漫画「寄生獣」についてエントリーしました。この「寄生獣」は、巷で話題になっていたのでしょう、私はたまたまその内容を知り、内容が気になって、全巻を購入したのでした。当時、ある大学で非常勤講師をしていましたが、そこでの環境社会学の授業にも使いました。今から、20年近くも前のことです。当時、漫画を楽しむ習慣はありませんでした。私が、漫画を比較的きちんと読み始めたのはもっとオジサンになってから、おそらくは40歳代前半のどこかでだと思います。なぜか。理由は簡単です。漫画を「大人買い」できるようになったからです。

■昨年は、とうとう「ONE PIECE」を全巻大人買いし、一気に読みとおす…なんてこともしました。また、流行りの漫画だけでなく、「名作」としての評判の高い漫画も入手するようになりました。このような「名作」になる楽しむというよりも、観賞するという感じになります。その「名作」のひとつが、諸星大二郎の漫画です。いろいろ衝撃的な作品を書いている方ですが、そのなかでもトップの写真の「生命の樹」は大変印象に残りました。有名なんですね、「おらといっしょに ぱらいそ さいくだ‼」の台詞。

■どういうストリーリーかを知りたいかたは、こちらをお読みください。

マンガ「寄生獣」

■マンガの蔵書のなかから、『寄生獣』を職場のランニング仲間・駅伝仲間でもあるHさんにおかししていました。今日は、仕事で瀬田キャンパスに来られていたHさんから、そのマンガが戻ってきました。マンガには手紙が沿えられていました。

「脇田先生 寄生獣、長い間お借りしておりました。ありがとうございました。 本当にレベルの高い、おもしろいマンガでした。長男も甚く気に入ったようで、『人生で二番目!!』ともうしてました。→一番目は今のところ空席だそうですが…。」

■嬉しいですね〜。Hさんは私よりも一回りお若い方です。その息子さんは、まだ高校生。世代を超えて、このマンガに共感してもらえて、満足です。『寄生獣』、大変奥の深いマンガだと思います。研究室にありますから、関心のあるゼミ生や同僚の教員の皆様にはおかししますよ。

ミロコマチコさんのこと

■今週の火曜日、東京大学農学部で公開シンポジウム「自然共生社会を拓くプロジェクトデザイン:文理協働による統域科学のキックオフ」が開催され、私も参加してきました。シンポジウムは午後からだったので、以前からいってみたかった水道橋駅そばにある食堂でとることにしました(水道橋は、東大にも比較的近いわけですし)。その食堂、「アンチヘブリンガン」といいます。関西にいる私がどうして、この東京の食堂のことを知っているのかといえば、親しくさせていただいている写真家・masaさんのブログ「Kai-Wai散策」のエントリー「食堂 アンチヘブリンガン」を、ずいぶん以前に拝見していたからです。リンクしてあるので、クリックしていただくとわかりますが、masaさんの写真はとても魅力的です。というわけで、このお店に行ってみたい…そのように、ずっと思っていたのです。ちなみに、食堂の名前ですが、小津安二郎監督の作品「秋日和」という映画に出てくる薬の名前からきているのだそうです。

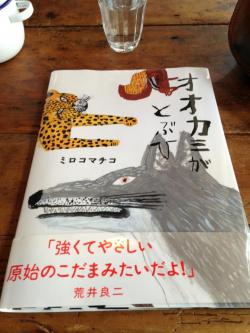

■トップの写真は、「アンチヘブリンガン」の中を撮らせてもらったものです。iPhone5で撮っていますし、撮ったのが私なので、イマイチといいますか、ぜんぜんこの食堂の雰囲気を伝えられていません。だけど、とっても素敵な雰囲気のお店なのです。写真のなかに黒板があります。その黒板に、なにやら不思議な絵がチョークで描いてあります。オオカミですね。左隅に、「miroco machiko」と書いてあります。この絵を描かれた方のお名前のようです。食堂の方に、この絵のことを尋ねてみました。ミロコマチコさんという絵本作家が描かれたのだそうです。

■この絵に見とれていると、食堂の書架からこんな絵本を取り出してみせてくださいました。ミロコマチコさんの『オオカミがとぶひ』という絵本です。絵本のページをめくりながら、心を鷲掴みにされました〜。こんな感じです!!

■この絵に見とれていると、食堂の書架からこんな絵本を取り出してみせてくださいました。ミロコマチコさんの『オオカミがとぶひ』という絵本です。絵本のページをめくりながら、心を鷲掴みにされました〜。こんな感じです!!

———–

かぜがつよい日。オオカミが空をかけまわる!

きょうはかぜがつよい。

びゅうびゅうびょうびょうふきぬける。

だってオオカミがかけまわっているから。

とおくでカミナリがなっている。

ゴロゴロドンドンなっている。

そうか、ゴリラがむねをたたいているんだ。

———-

■ミロコマチコさんのこの『オオカミがとぶひ』、先月、日本絵本賞大賞を受賞された作品のようです。ちょっと不思議な感じ、読後に「ちゅうぶらりん」にされたような奇妙な感覚…そのような私好みの絵本なのです。皆さんも、ぜひお読みいただければと思います。

黒子に徹する潔さ

■塩漬けになっている個人ブログのエントリーの虫干しをしておこうと思います。「黒衣に徹する潔さ」というエントリーです(一部省略しています)。

http://blue.ap.teacup.com/wakkyken/680.html

「黒子に徹する潔さ」

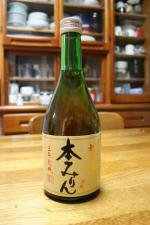

■前回のエントリーでも報告したように、週末、岐阜県に出かけてきました。そのさい、NPO法人「アツマールぎふ」の監事さんの車に乗せていただき、目的地である岐阜県白川町に移動する途中で、道路沿いにある1軒の酒屋に立ち寄りました。酒屋だけど、小田巻きという岐阜地方のお菓子を売っている「小田巻き屋」という名前のお店です。そこで、お土産に買ったのが、左の写真の「福来純三年熟成本みりん」です。木曽川と飛騨川が合流するあたりにある川辺町の白扇酒造さんで製造されている味醂です。お店の窓ガラスに、ある雑誌(JR東海の広報誌でしようか?)に掲載された「福来純三年熟成本みりん」に言及されたエッセーのコピーがはってあり、それを読んでおもしろいなと思ってしまったからです。料理研究家・大内侯子(きみこ)さんが書かれたものでした。

■前回のエントリーでも報告したように、週末、岐阜県に出かけてきました。そのさい、NPO法人「アツマールぎふ」の監事さんの車に乗せていただき、目的地である岐阜県白川町に移動する途中で、道路沿いにある1軒の酒屋に立ち寄りました。酒屋だけど、小田巻きという岐阜地方のお菓子を売っている「小田巻き屋」という名前のお店です。そこで、お土産に買ったのが、左の写真の「福来純三年熟成本みりん」です。木曽川と飛騨川が合流するあたりにある川辺町の白扇酒造さんで製造されている味醂です。お店の窓ガラスに、ある雑誌(JR東海の広報誌でしようか?)に掲載された「福来純三年熟成本みりん」に言及されたエッセーのコピーがはってあり、それを読んでおもしろいなと思ってしまったからです。料理研究家・大内侯子(きみこ)さんが書かれたものでした。

■大内さんのエッセーでは、この「福来純三年熟成本みりん」に関して、次のようなことが書かれていました。

——————————————

「料理に使ってみて、もう一度驚いた。野菜の煮物や煮豆も、柔らかな味が醸され、不思議なばかりにおいしくなるのだ。しかも味醂の味は表には出ず、素材を支える黒衣に徹する潔さ。それまであまり味醂を使わなかった私が、この味醂と出合って以来、野菜やひじき、豆などの乾物類、魚、といろいろな煮物にどに重宝し、欠かせなくなってしまった。」

——————————————

■ビビビッときました~。「味醂の味は表には出ず、素材を支える黒衣に徹する潔さ」の部分です。この部分を読んで何を連想したかというと、食と料理とはまったく関係のない地域づくりのことだったんですね。

■最近、地域づくりに関してお話しをさせていただくことがふえてきました。そのようなとき、関係者のあいだで、次のようなことがよく話題にのぼります。大企業を退職された男性が、ご自分がお住いの場所で、地域づくり活動を通して「地域デビュー」されるときに、過去の大企業にお勤めだったときの役職等にこだわってしまうということです。「私は、○○株式会社の部長までやった男なのだ!!」なんてことを直接言わないにしても、このような思いが態度に出て、地域づくり活動でのコミュニケーションがうまくいかないのです。退職とは人生の大きな節目ですから、社会的役割を再定位していかなくてはいけません(たとえば…「大企業の部長から地域ボランティア」へという具合に)。それがうまくできないのです(この点、女性のばあいは、あまりこういう話しは聞きません。まったく聞かないわけではありませんが)。

■また、地域デビューしたとしても、「自分が持っている知識や経験を地域づくりに活かそう」という気持ちはよいのですが、それが「おれが教えてやる」「おれが指導してやる」、あるいは「こんなこともわかないのか」というような感じにふるまってしまうことで、結果として、思いが空回りして、地域活動がうまくいかなくなることもあります。周りから人も離れていきます。厳しい企業社会で活躍されてきた皆さんですから、つい、そんな感じになってしまう人もおられる、というわけなんですね~。なかなか、難しいものですね~。

■まあ、こんなこともありまして、講演では、「地域づくりの黒衣(黒子)になりましょう」ということをよくいいます。地域社会のなかには、様々な知識・経験・能力をお持ちの方たちがいらっしゃいます。地域のかかえる課題にあわせて、そのような皆さんが出会う場や、参加される方たちが活躍できる場をつくりあげていく、地域づくりの「場」をデザインしていくことを目指す「黒衣(黒子)」になろうよ、ということです。「おれが、おれが!!」という人たちばかりがぶつかりあっていては、地域づくりは、うまく進みません。それは結局、地域社会のある種の権威やリスペクツ(あるいはヘゲモニー)をめぐる争そいになっちゃっているわけですから。まあ、そんなわけでして、「味醂の味は表には出ず、素材を支える黒衣に徹する潔さ」という文章にビビビッときてしまったわけなんですね。もちろん、こんどからは、「『福来純三年熟成本みりん』のようになりましょう!!」っていうわけにはいかないですけれど。

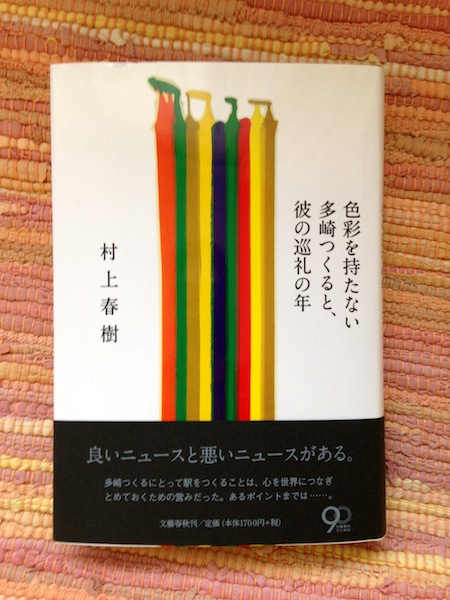

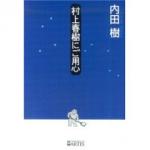

■こんなことを書いていると、先日読了した、内田樹(うちだ・たつる)先生の『村上春樹にご用心』のことを思い出してしまいました。この本、内田さんが運営しているブログで村上春樹について言及しているエントリーもとにつくられたようです。amazonでのレビューの評価、極端にわかれています。私は楽しんで読みました。この本は、村上春樹について語ってはいますが、村上春樹の作品論として読んではだめでしょうね。村上ファンでありレヴィナスの研究者である内田さんが、村上作品を通して、自らの思想を語っているわけですから。内田さんの本が持っている面白さとは、難しい表現であれやこれやと蘊蓄をたれるのではなく(衒学的でなく)、シンプルかつクリアな視点から、森羅万象をサクサク解き明かしていく、まあそんな感じですかね、私のばあい。この『村上春樹にご用心』も、そうです(もちろん、このは内田さんの「読み」であって、別の「読み」が可能であることはいうまでもありません)。

■こんなことを書いていると、先日読了した、内田樹(うちだ・たつる)先生の『村上春樹にご用心』のことを思い出してしまいました。この本、内田さんが運営しているブログで村上春樹について言及しているエントリーもとにつくられたようです。amazonでのレビューの評価、極端にわかれています。私は楽しんで読みました。この本は、村上春樹について語ってはいますが、村上春樹の作品論として読んではだめでしょうね。村上ファンでありレヴィナスの研究者である内田さんが、村上作品を通して、自らの思想を語っているわけですから。内田さんの本が持っている面白さとは、難しい表現であれやこれやと蘊蓄をたれるのではなく(衒学的でなく)、シンプルかつクリアな視点から、森羅万象をサクサク解き明かしていく、まあそんな感じですかね、私のばあい。この『村上春樹にご用心』も、そうです(もちろん、このは内田さんの「読み」であって、別の「読み」が可能であることはいうまでもありません)。

■物語、父の不在(真理や神の不在)、身体、死者とのコミュニケーション、批評家と春樹…キーワード的に見れば論点はいろいろあるのですが、内田さんのいいたいことはひとつ。なぜ、村上春樹は世界中で読まれるのか。本の帯には、こう書いてあります。「ウチダ先生、村上春樹はなぜ世界中で読まれるんですか? それはね、雪かき仕事の大切さを知っているからだよ」。村上春樹に影響を与え、彼自身も翻訳をした『キャッチャー・イン・ザ・ライ』(サリンジャー)で主人公のホールデンがいうところの「ライ麦畑のキャッチャー」と雪かき仕事って同じことです。ちょっとだけ、引用してみます。

—————————————–

世の中には、「誰かがやらなくてはならないのなら、私がやる」というふうに考える人と、「誰かがやらなくてはならないんだから、誰かがやるだろう」というふうに考える人の二種類がいる。「キャッチャー」は第一の種類の人間が引き受ける仕事である。ときどき、「あ、オレがやります」と手を挙げてくれる人がいれば、人間的秩序はそこそこ保たれる。

そういう人が必ずいたので、人間世界の秩序はこれまでも保たれてきたし、これからもそういう人は必ずいるだろうから、人間世界の秩序は引き続き保たれるはずである。

でも、自分の努力にはつねに正当な評価や代償や栄誉が与えられるべきだと思っている人間は「キャッチャー」や「センチネル」の仕事には向かない。適正を論じる以前に、彼らは世の中には「そんな仕事」が存在するということさえ想像できないからである。(29~30頁、センチネル:見守る人)

——————————————

——————————————

「センチネル」たちの仕事は、『ダンス・ダンス・ダンス』で「文化的雪かき」と呼ばれた仕事に似ている。誰もやりたがらないけれど誰かがやらないとあとで他の人たちが困るような仕事を、特別な対価や賞賛を期待せず、黙って引き受けること。そのような、「雪かき仕事」を黙々と積み重ねているものの日常的な努力によって、「超越的に邪悪なもの」の浸潤はかろうじて食い止められる。政治的激情や詩的法悦やエロス的恍惚は「邪悪なもの」の対立項ではなく、しばしばその共犯者である。この宇宙的スケールの神話と日時用生活のディティールをシームレスに接合させた力業に村上文学の最大の魅力はある。それを世界各国語の読者とともに享受できることを私は深く喜びとする。(10~11頁)

——————————————

■「三年熟成本みりん」⇒「黒衣(黒子)」⇒「キャッチャー」/「センチネル」⇒「雪かき仕事」。飛躍はあるけれど、私の連想は、こういうふうに展開したのでした。「雪かき仕事」っていうと、私のばあいは、岩手にいたときのことを思い出してしまいます。同僚A君の奥さんは、雪深い山形県の出身です。雪国とはいっても、積雪量が山形ほどではない岩手。でも、奥さんは、朝暗いあいだに起きて、積った新雪をせっせとかき出して、朝、通学する子供たちのための道を確保されるのです。住んでいたのは、大学の教員住宅。雪がふっても雪国出身でない地域の人たちもいたりして、山形のようにだれもが雪かきを積極的に行うわけではありません。でも、A君の奥さんは、「なんで、他の教員やその家族は、雪かきしないの!」なんてことは言わずに、あたりまえのように、せっせと雪かきをされるのでした。よくわかります、村上春樹や内田さんが「雪かき仕事」ってよぶことが。

■「三年熟成本みりん」⇒「黒衣(黒子)」⇒「キャッチャー」/「センチネル」⇒「雪かき仕事」、こういう私たちの世界の持つ「豊かさ」を、今の社会の在り方はますます縮小させていく方向に動いています。だからこそ、大学で、現代GP「大津エンパワねっと」の企画をして推進メンバーになったり、岩手や岐阜にも出かけていくんでしょうね。そして、こんな世の中だけれど、「三年熟成本みりん」⇒「黒衣(黒子)」⇒「キャッチャー」/「センチネル」⇒「雪かき仕事」に励む人たちとの出会いから多くのこを学ばせていただき、勇気いただけることで、なんとか頑張っていられるのかなとも思います。地域づくりの現場でおあいする皆さん、いつも、どうもありがとうございます。

『グズの人にはわけがある 』(文春文庫PLUS)

■facebookの「友達」が、「なぜこうも先延ばしばかりして、自滅する学生諸君が多いのか・・・・を考えていたら、この本に出会った」と紹介されていた本です。まだ読んでいませんが、なかなかの面白い内容のようです。グズ=「先延ばし症候群」には以下の6類型あるらしく、その 診断方法、処方箋も書かれているとのことです。自分で「そういう自分」を客観視して受け入れなければ、処方箋は意味がありませんけれど…。

■facebookの「友達」が、「なぜこうも先延ばしばかりして、自滅する学生諸君が多いのか・・・・を考えていたら、この本に出会った」と紹介されていた本です。まだ読んでいませんが、なかなかの面白い内容のようです。グズ=「先延ばし症候群」には以下の6類型あるらしく、その 診断方法、処方箋も書かれているとのことです。自分で「そういう自分」を客観視して受け入れなければ、処方箋は意味がありませんけれど…。

——————————————————————-

1「でも、完璧にしたい」完全主義タイプ

2「でも、あんな面倒なことをするのは嫌だ」夢想家タイプ

3「でも、本当に大丈夫か不安でたまらない」心配性タイプ

4「でも、なぜ私がしなければならないんだ」反抗者タイプ

5「でも、ギリギリまでやる気になれない」危険好きタイプ

6「でも、ほかにもすることが多過ぎて」抱え込みタイプ

——————————————————————-

■すぐに卒論に取り組む(とりくまねばならない…)ゼミ生諸君のことを頭に浮かべてしまいましたが…、自分自身もね、反省でしょうか。

『ニゴローの大冒険』(滋賀県立琵琶湖博物館)

(このホームページのカテゴリー「BOOK」では、龍谷大学社会学部の学生の皆さんに、ぜひ手に取って読んでいただきたい本を紹介しています。)

(このホームページのカテゴリー「BOOK」では、龍谷大学社会学部の学生の皆さんに、ぜひ手に取って読んでいただきたい本を紹介しています。)

■滋賀県立琵琶湖博物館で開催されている企画展「ニゴローの大冒険-フナから見た田んぼの生き物のにぎわい-」(20120/07/14(土)〜11/25(日))の図録です。先日、「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」関連の会合があり、そこに出席されていた琵琶湖博物館の館長・篠原徹先生からいただきました(篠原先生は、「人と自然の関係をめぐる民俗学的研究」をご専門にされています)。

■タイトルにあるニゴローとは、この企画展の主人公であるニゴロブナの雄♂のことです。ニゴロブナとは、琵琶湖の固有種(琵琶湖にしか生息していない生物)です。このニゴローが誕生してから成魚になるまで、ニゴローの恋と冒険が語られていく…、これがこの企画展のストーリーのようです。ニゴロブナの生活史を「縦糸」に、そこにニゴロブナの周りの環境(他の生き物も含めて)や、そこで発生している問題や課題等を「横糸」として編み上げている…わけですね。

■以下が、この図録の目次です。目次からも、この企画展の狙いが理解できます。

——————-

第1章湖辺の田んぼに生まれて

第2章はじめてのごはん

第3章さまざまな生きものと出会う

第4章湖へ出る

第5章ニゴロブナ故郷(田んぼ)に帰る

第6章ゆりかご水田

第7章ついにつかまってしまった

——————-

■かつて、琵琶湖と周囲の土地、特に水田との間には「つながり」がありました。春になると、琵琶湖からニゴロブナを初めとする魚たちが遡上し、水田や水路に産卵にやってきました。陸である水田にも、湖の「生き物のにぎわい」が見られたのです。ニゴロブナはその代表的な魚です。湖辺の農家は、一時期に大量に遡上してくるニゴロブナを竹でつくった篭状の漁具「タツベ」などを使ってつかまえていました。そして、伝統的な近江の郷土食である鮒寿司を漬けていました。

■今でも、琵琶湖の湖辺には水田がひろがっていますが、そのような「生き物のにぎわい」は見られません。水田の土木工事や湖岸の治水事業のために、「つながり」を断ってしまったからです。言い換えれば、それは「断絶」です。現在、琵琶湖の環境政策は、かつての水質に特化した政策から、このような生き物も含めた「つながり」、そして「生き物のにぎわい」をどのように復活させていくのかという点にまで視野を拡大したものに移行しています。

■この企画展や図録は、いっけん子ども向けの物語のように見えますが、琵琶湖博物館の学芸員や様々な大学の研究者の研究成果にもとづいた学問的にも内容の濃いものになっていると思います。私自身、かつて琵琶湖博物館で学芸員をしていましたが、開館した初期の頃から取り組まれたきた「水田研究」(自然科学と人文・社会科学の総合研究)の成果が存分に活かされているようにも思います。

■ここまで読んでくださった学生の皆さん。特に、社会学部の皆さんのなかには、「これは生態学のような自然科学の話しであって、社会学には関係ない」と思う人がいるかもしれませんね。しかし、そうではありません。「つながり」や「生き物のにぎわい」を消してしまった背景には、社会が存在しています。環境がどのように変化してしまったのか、その実態はどうなのか…といった自然科学的な視点ももちろん重要ですが、それ同時に、そのような変化を生み出す原因をつくってしまった社会的な”メカニズム”にまで視野を拡げなければなりません。制度、知識、集団、社会関係、人びとの意識…それらが絡みあった社会的な”カラクリ”が、どのように「つながり」や「生き物のにぎわい」を消し去ってしまったのか。それらを明らかにすることは、社会学が得意とする問題ではないでしょうか。また、「つながり」や「生き物のにぎわい」を復活させていくためには、地域社会の人びとの環境問題解決にむけての課題共有や協働が必要です。それらをどのように生み出していくのか、この点も、大変重要な社会学的かつ実践的な課題だと私は考えます。

■龍谷大学瀬田キャンバスは、琵琶湖のある滋賀県に立地しています。せっかく滋賀県にある大学で学んでいるのですから、龍大の学生諸君も、ぜひこの企画展を訪れてみてください。そして、この図録を手にとって読んでみて下さい。