第48回関西アンサンブルコンテスト

こんばんは!

本日行われました第48回関西アンサンブルコンテストにて、クラリネット五重奏が京都府代表として出場し、見事金賞を受賞いたしました✨応援してくださった皆さま、ありがとうございました! pic.twitter.com/D8z3W921mu

— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) February 11, 2022

■昨日は、奈良県の近鉄大和八木駅近くにある橿原文化会館で、「第48回関西アンサンブルコンテスト」が開催されました。龍谷大学吹奏楽部からは、クラリネット五重奏のグループが演奏を行いました。入れ替え制で、まずは小学校の部があり、その後に、休憩なしで大学の部が続きました。龍谷大学吹奏楽部のクラリネット五重奏は、大学の部の一番最後に演奏を行いましたが、見事金賞を受賞しました。ちょっと残念なことは、関西代表の推薦を得て全国大会にまで駒を進める事はできなかったことです。リーダーの植西さん(賞状を持っている女性)は、昨年のアンサンプルコンテストでもクラリネット四重奏で金賞を受賞し、関西代表となりました。そして宮崎県で開催された全国大会に出場し、全国でも金賞を受賞しました。今年も期待していましたが、代表は関西大学になりました。でも、これは仕方ありません。今年のクラリネット五重奏の皆さんも力を出し切った演奏ができたと思います。立派です。

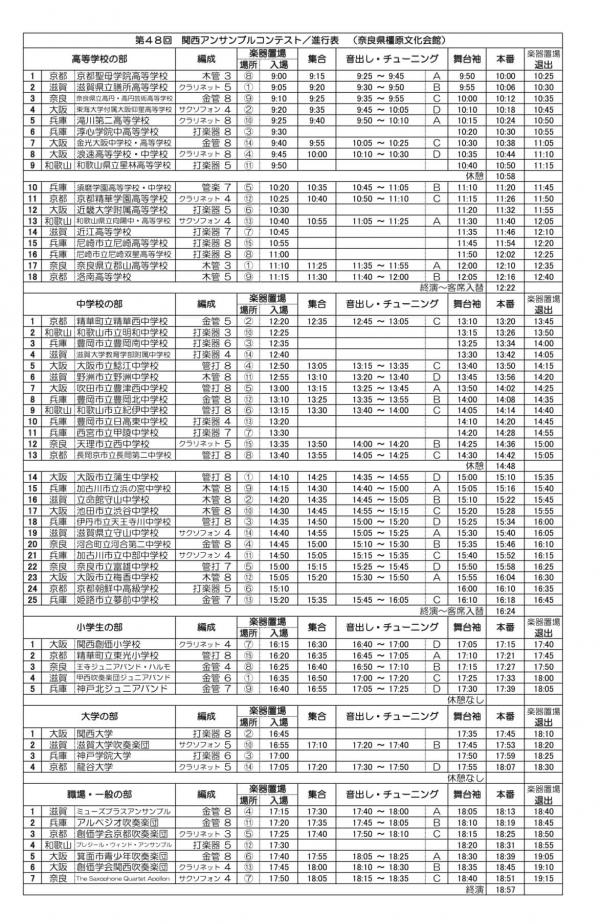

■以下は、昨日のアンサンプルコンテストの進行表です。実に細かいですね。それぞれの学校の演奏時間は5分。コロナ感染に最大限配慮して、全てコントロールされています。ところで、午前中に開催された高校の部は全部で18校、中学の部は全部で25校です。このリストを見て、「吹奏楽にかける青春」という言葉が頭に浮かんできました。その一方で、大学の部は4校しかありません。大学でもぜひ吹奏楽を続けていただきたい…とは思うのですが、多くの皆さんは、高校でやめていかれるわけです。残念です。燃え尽きてしまうのかな。そうそう、とても印象に残った事があります。小学生の部、奈良県代表の「王寺ジュニアバンド・ハルモ」のコルネットの音色です。変な力が入らず、自然体で奏でられる澄み切った音色に驚きました。素晴らしかったです。

【追記】■本日、龍谷大学吹奏楽部クラリネット五重奏の評価が「オールA」であるとの連絡が入りました。全ての審査員が、A、B、Cのうち一番評価の高いAと評価されたわけです。全国大会に推薦されたのは関西大学応援団吹奏楽部でしたから、関西大学との決選投票だったのではないかとの情報も併せて届きました。全国大会には行けなかったけれど、素晴らしい成績を残されたのだと思います。全国大会に出場される関西大学応援団吹奏楽部の皆さんには、是非とも全国大会で金賞を受賞していただきたいと思います。頑張ってください。

龍谷大学社会学部は瀬田キャンパスから深草キャンパスへ移転いたします。

■プレスリリースされました。龍谷大学は、新しいキャンパスブランド構想の中で、社会学部を2025年4月に瀬田キャンパスから深草キャンパスに移転することを決定しました。

■ただし移転したとしても、学部としては活動の場を京滋両方をフィールドに、個人的にはこれまでと同様に滋賀と大津、そして琵琶湖にこだわって仕事をしていきます。ただ、新しいキャンパスで私が勤務できるのは、たった2年です。残念ですが、2026年度末に定年退職することになっています。今回の移転に関しても、若い教職員の皆さんが頑張って実現させる時代になっているのです。とはいえ、私も関わった瀬田キャンパスで頑張ってきた取り組みの成果や実績は、京都の深草キャンパスでも少しは活かしてくださるようです。そうなったらいいなと思いつつ、それは若い同僚にお任せして、自分は退職後のことを視野に入れて働いていこうと思います。

facebookの中の母

■SNSのfacebookは、毎日、過去の同じ日に何があったのかを、記憶の中から呼び起こしてくれます(それが良いことなのか、どうなのか…よくわかりませんが)。今日、facebookが示してくれたのは、上のような写真でした。4年前の今日、母は脳内出血で滋賀医大に入院していました。孫のひなちゃんが両親(娘と娘婿)と一緒にお見舞いに来てくれたのです。母からすると、ひなちゃんはひ孫になります。さて、脳内出血した母ですが、その後、回復して退院はしたものの、身体の機能をかなり落としてしまい、再び老人ホームに戻りました。夏以降は、次第に反応も悪くなり、晩秋までは見舞いに来た私のことだけは識別できたようですが、次の年の正月に亡くなりました。母は糖尿病でした。糖尿病は血管の病気ですから、身体のあちこちに問題が出ていました。眼底出血で失明、脳内出血で入院、腎臓の調子も悪かったし…。でも、翌年の正月まで頑張ってなんとか生き抜きました。86歳。父の看病のことも含めると、両親の看病や介護は11年続きました。父は1年の看病でしたが、母の介護は10年続来ました。その11年の看病や介護で学べたこともずいぶんあるので、両親への文句は心の中にしまってあります。学べたこととは、人が亡くなっていく過程に寄り添う経験ができたということです。おそらく将来の自分のことでもあるわけですから。

■4年前のfacebookの写真には、次のような文章を添えて投稿していました。

2018年2月10日 ·

今日は、大阪に暮らしている娘夫婦とひなちゃんが、ばーちゃんのお見舞いに来てくれた。ありがとうね!

ひなちゃんは、慣れない場所に最初は緊張していたが、そのうちに元気な声を出し始めた。ひなちゃんの声が、寝たきりのばーちゃんの気持ちに少し力をあたえたのかもしない。ばーちゃんは、今日はまともな事をしゃべっている。目は見えないけれど、ひなちゃんのことも、よくわかっている。今日は童謡も歌ってくれたようだ。

なにわ歴博講座「大阪環状線から見た近代大阪」

樹心館の前で「前撮り」

■瀬田キャンパスは職員の皆さんがおられるだけで、ほとんどひとけがありません。そのような静かなキャンパスの「樹心館」前で、袴を着た学生さんが、プロのカメラマンらしき人に写真を撮ってもらっていました。おそらく、卒業記念の写真を撮っておられるのでしょう。最近は、結婚式や成人式の時と同じように、卒業式でもプロに依頼して「前撮り」をされているようです。コロナの感染が長引くと、卒業式を開催できなくなりますからね。オミクロン株の感染は、どうなっていくでしょうね。ビークアウトしていくという説もありますが、高止まりで続くという説もあります。困りました。

■コロナで困ったな〜と思っていることは、吹奏楽部の練習です。コロナ対策はできることは全てやっているのですが、大人数ですので、時々、1人とか2人体調の悪い部員の方が出てきます。その度に練習を中止して、検査をしてもらいます。陽性であればもちろん練習はそのまま中止になりますが、陰性であれば練習が再開ということになります。なかなか予定通り練習が進みません。仕方がないのですが…。そういうふうに練習が途切れるわけですが、バス停などで挨拶してくれる部員の皆さんからは、幸せのオーラのようなものを感じます。練習が途切れてはいても、気持ちは充実しているのでしょうね。挨拶してくれる人たちには、「吹奏楽部ですか?」、「楽器はなに?」、「頑張ってくださいね」と、恥ずかしいのですが同じようなことしか言えません。残念なことにマスクで部員の皆さんの顔がよくわかりません。いつになったら、マスクのない生活ができるようになりますかね。

生物多様性科学研究センターから

■昨年のことですが、龍谷大学の生物多様性科学研究センターが実施した「100地点環境DNA調査」に参加しました。私は100地点のうち、10地点を「特定非営利活動法人 琵琶故知新」として参加し、採水しました。その分析結果が終了したようです。私のところに、感謝状、私が採水した10地点で判明した生息する魚の種類を示した報告書、そして写真のような記念品のマグネットが送られてきました。この参加型環境DNA調査、どのように発展してくのでしょうね。私は、龍谷大学の一教員として、生物多様性科学研究センターのプロジェクトの末席にいるので、とても気になっています。「流域ガバナンス」の観点から、この参加型環境DNA調査が展開していくことを期待しています。

むらづくりの村人にとっての「意味」

■昨年、高島市朽木椋川を訪問したときのことを、このブログの投稿でも報告いたしました。以下の2つの投稿です。

炭焼きのこと

第18回おっきん!椋川

■椋川を訪問した際に、大変お世話になった高島市市会議員の是永宙さんから、昨日、メッセージが届きました。「令和2年度ふるさとづくり大賞(総務大臣表彰)を受けたことから、昨年『おっきん!椋川』の時に取材を受けました。その時の動画が配信されていますので、良かったらご覧ください」。早速拝見いたしました。皆さんも、まずはご覧いただき、「おっきん!椋川」というイベントのことをご理解いただけるとありがたいです。

■動画の中で、集落のリーダーのお1人であり、このイベントを開催している「結いの里・椋川」会長の井上四郎太夫さんは次のように語っておられます。

最初、これやろうという時、(他所からやってこられたお客さんに)集落の中をあっちに行ってこっちに行ってと買い物に歩かせるのは失礼ではないか。一つの場所にまとめたほうがいいのではないかという意見があったが、お客さんは商品だけが目的ではなく田舎の空気や雰囲気を求めている。

■私も実際に集落の中を歩きましたが、歩くこと自体が気持ちが良いのです。このイベントを楽しみに毎年リピーターとしてやってきてくれる人びとは、おそらく町場や都会に暮らしておられるのでしょうが、そういう方たちには、山里の中を歩いてみること自体が楽しみなのです。「モノ」の購入だけでなく、「モノ」を生み出す背景に存在する文化や環境をも全身で感じとる気持ちになれることが大切なのです。

■ところで、このイベントには、集落外に暮らす子どもや孫の世代の皆さんもお手伝いとして参加されています。このイベントを支えておられるのです。イベントを手伝うことが三世代交流のきっかけになるだけでなく、地域の暮らしの文化を伝えていくことにもつながっているようです。それから、このイベントには、子どもや孫の皆さんだけでなく、滋賀県立大学の学生さんたちも参加されていました。山村の水田で水生昆虫の保全に関する研究をされているようです。これは推測でしかありませんが、自分が研究をしたいということだけでなく、水生昆虫が生息できるような水田を維持できる集落であるためには、こういったイベントに自分たちも参加して応援していくことが大切だ…と考えておられるのかな…ふと、そのように思いました。

■このイベントを企画したのは、この集落に移住してきた是永宙さんです。是永さんは、次のように語っておられます。

もともと村の人も自分たちが作っているものを売りたいというのはずっと前から思っておられて、僕がこっちに来て移住してから一緒に山仕事をしていたんですけど、その時も村の方が「近所で朝市をされている所があるので、あんなことをやりたいんやけどな〜、でもそんな場所もないしできんよな〜と」いうような話をされていて、それなら僕が言い出しっぺになりますのでやりましょうよと。その時は、村の中ではなく国道の入り口の方までモノを持って行って、モノを売るというところから始まりました。

■しかし、集落の中には反発もあったようです。イベントの継続に対する反発です。「なんでこんな面倒なことをするんだ」という地域の人の声が常にあったからです。是永さんは地域の皆さんのやる気を引き出すために試行錯誤されたようです。ちょうど10回目の時に日本で初めて特別警報がでた台風がやってきて椋川も大変な被害を受けました。そのようなこともあり、「今年は『おっきん!椋川』ができるかどうか」と心配されました。そして、開催するかどうかについて集落の会議で相談をしたら、「やったらいいやんか」とあっさり意見が出てきたというのです。あれだけ反発があったにもかかわらずです。是永さんのお話では、外部の方達(おそらくイベントのリピーター)が椋川の被害のことを心配して連絡を取ってこられたというのです。その時は、ちょうどイベントを10年継続してきた時期で、「おっきん!椋川」のことを楽しみに待っている人が多数おられたのです。そのような集落の外からの声が、「なんでこんな面倒なことをするんだ」という反発ではなく、「やったらいいやんか」という前向きな気持ちを生み出したのです。

■ここで重要な事は、「意味」です。災害の被害を心配した集落外の皆さんの声があったことで、「なぜこのイベントを継続しなくてはいけないのか」という問いに対して、集落内の人びとが納得できる「意味」が共有されたのではないかと思うのです。この点が重要かなと思います。イベントを継続することの中で蓄積された、集落の外部の人びととの信頼関係(架橋型社会関係資本)と集落内で強化された連携(結束型社会関係資本)とが、この「意味」を媒介として連関しているところがとても重要かと思います。そのことにより、このようなイベントを継続していくことの「有効性感覚」を集落内で醸成できたのではないかと思います。

■イベントを継続することで蓄積された集落外部との信頼関係や集落内の連携が基盤となって、この集落の中にあった古民家が「おっきん椋川交流館」に生まれる変わることになりました。初めに交流館があって活動が始まる…のではなく(ハコ物作りからではなく)、活動の結果として交流館が生まれていることが大切かと思います。この施設を管理するために組織されたのが「結いの里・椋川」になります。今では、集落の50名に加えて、集落外から20名も参加され、合わせて70名で活動されています。その活動内容も「おっきん!椋川」の開催だけでなく、集落内の草刈りや水路整備までにおよんでいるようです。

■椋川には、昨年の秋にお邪魔してお話を伺わせていただきましたが、コロナ感染が少し収まった段階で、再びお邪魔させていただきたいと思っています。

【追記】■関連する内容のことを、以前、「生物多様性と集落のしあわせ-農村活性化における生物多様性の意味-」(『農村計画学会誌』35巻4号)という特集論考を書きました。その論考の骨子をもとに、椋川の事例について考察してみました。このあたりのことは、来年度、論文化できれば良いなと思っています。

ススハキ橋

■来年度の学内の仕事で大切な話を聞く用事があり、ひさしぶりに大学本部のある深草キャンパスへ行きました。深草キャンバスへは、最寄のJR稲荷駅からこの橋を渡って深草キャンパスに向かいました。「ススハキ橋」です。「ススハキ橋」というプレートが左の親柱に、「大正十四年架設」というプレートが右の親柱にはめてあります。このあたり、琵琶湖疎水と師団街道の間に挟まれた地域をススハキ町といいます。調べてみましたが、「ススハキ」が何に由来するのかはっきりしません。「煤掃き」…という説もあるようですが、正しいのかどうかわからないようです。

■来年度の学内の仕事で大切な話を聞く用事があり、ひさしぶりに大学本部のある深草キャンパスへ行きました。深草キャンバスへは、最寄のJR稲荷駅からこの橋を渡って深草キャンパスに向かいました。「ススハキ橋」です。「ススハキ橋」というプレートが左の親柱に、「大正十四年架設」というプレートが右の親柱にはめてあります。このあたり、琵琶湖疎水と師団街道の間に挟まれた地域をススハキ町といいます。調べてみましたが、「ススハキ」が何に由来するのかはっきりしません。「煤掃き」…という説もあるようですが、正しいのかどうかわからないようです。

■さて、大正14年というと1925年になります。人間でいえば97歳。2017年には架橋点検済みのようで、市役所の太鼓判もついています。この琵琶湖水にはたくさんの小さなはしが架かっています。自動車がたくさん通る道ではなく、どちらかというと地域の皆さんの生活のための橋という気がします。古くて欄干に欠けた部分があったのですが、今はきちんと補修されています。普段、橋の下の琵琶湖疏水には、普段は豊に水が流れています。毎年冬に停水し疏水路内の浚渫と清掃を行うようで、今は水が流れていません。今年は、補修工事も行われるようです。そのようなわけで、普段見えない底のあたりの様子がわかります。下を覗いたとき、昔の橋の橋脚らしきものが見えました。これは何なのでしょうね。

「琵琶湖の深呼吸」全層循環を確認

今年も琵琶湖の全層循環を確認。一安心。

「琵琶湖の深呼吸」全層循環を確認 湖底生物に酸素供給、県「ひと安心」 | 京都新聞 https://t.co/sUWfmN8rN5— 脇田健一 (@wakkyken) February 3, 2022

卒論の口述試問を終えて

■卒業論文の口述試問が終わりました。対面式はやらないでと大学が要請がありましたが、オミクロンの感染が大変な状況になることを見越して、私は最初からzoomでやることにしていました。zoomを通してですが、いろいろ思うところがありました。

■これまで何度かfbにも書いてきたわけですが、ゼミの基本方針として、自らのフィールドワークに基づいて卒業論文を執筆してもらうことを前提にしています。龍谷大学社会学部の理念「現場主義」に、真正面から愚直に取り組もうとしているからです。ただし、「現場主義」も解釈次第なので、ゼミごとに多様な「現場主義」の捉え方があろうかと思いますが、私のゼミでは「頑張って1人でフィールドワークに取り組む」ことをお願いしています。学生の皆さんにも、そのことを分かった上でゼミに所属してもらっています。もっとも、ここ2年は新型コロナウイルスの問題もあり、フィールドワークには状況に応じて、各自の判断で取り組んでもらっています。

■それでも、今年度は、19名のゼミ生のうち13名が頑張ってフィールドワークに取り組みました。フィールドワークに取り組んだ人たちは、口述試問で、判で押したように「もっと早くフィールドワークに取り組めばよかった」と同じようなことを言うのです。これは毎年のことなのですが…。なぜこのような反省を言うのかといえば、「アポイントメントを取って、知らない人のところに出かけて話を聞くことに、相当、心理的抵抗がある」からなのだそうです。アポイントメントを取るためにメールを書くことになりますが、その添削、そしてフィールドワークでどのような質問をするのか…面談で相談しながらさまざまなサポートをします。学生の皆さんに、サポートをしますよと言っても、なかなか前に進めないのです。まあ、その気持ちも理解できますが…。

■でも、一度フィールドワークに行くと、あんなに心配していたのは、いったい何だったのかなと思うのだそうです。ちょっと、逞しくなります。全員ではありませんが、何度もフィールドに通ううちに、さらに逞しくなります。私の方も、フィールドワークに行くたびに、面談で指導を行います。そこまでできる人の卒論は、それなりに充実してきます。

■まあ、そんなこんなで、今年も卒論の指導が終わりました。