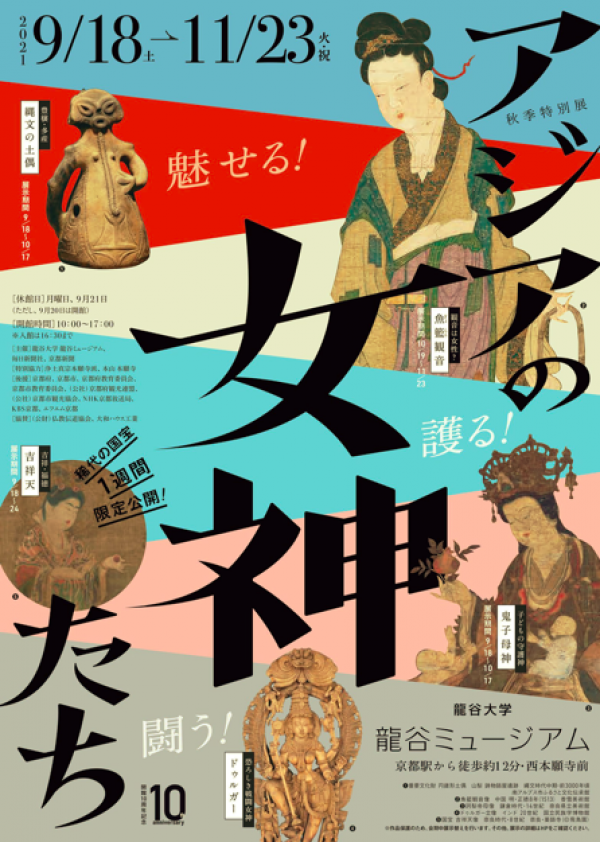

龍谷ミュージアム秋季特別展「アジアの女神たち」

■龍谷ミュージアムでは、秋季特別展として「アジアの女神たち」を開催するとのことです。期間は、9月18日〜11月23日まで。以下は、公式サイトからの引用です。

■龍谷ミュージアムでは、秋季特別展として「アジアの女神たち」を開催するとのことです。期間は、9月18日〜11月23日まで。以下は、公式サイトからの引用です。

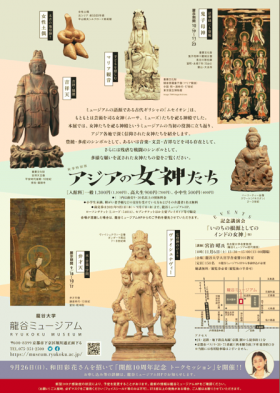

ミュージアムの語源である古代ギリシャの「ムセイオン」は、もともとは芸術を司る女神(ムーサ、ミューズ)たちを祀る神殿でした。

本展では、女神たちを祀る神殿というミュージアムの当初の役割に立ち返り、アジア各地で深く信仰された女神たちを紹介します。

豊饒・多産のシンボルとして、あるいは音楽・文芸・吉祥などを司る存在として、さらには残虐な戦闘のシンボルとして、多様な願いを託された女神たちの姿をご覧ください。

■私は、この特別展の最後、「第5章 第5章 観音になった女神」に一番関心を持っています。この展示は、「男性であった観音が、女性的な変容を遂げる流れを見ていきます」と解説されています。思い起こせば、世界史の教科書等に登場するガンダーラの観音は男性なのですが、中国に伝わるとどういうわけか女性っぽく変化していきます。なぜなんだろうな〜とずっと思っていました。絶対に行きたいんですけど、コロナ感染はどうなっていくのか…、行けるのかな…。心配です。

Ryukoku University Symphonic Band “SUMMER CONCERT 2021” / 龍谷大学吹奏楽部

■ 2021年7月11日(日)に、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール大ホールで「サマーコンサート2021」を開催しました。無観客、演奏はYouTubeライブで配信しました。このライブ配信をオンデマンド配信できる腰とになりました。「龍谷大学吹奏楽部 SUMMER CONCERT online」です。残念ですが、onlineで配信した楽曲の一部は、著作権の関係上、削除しています。

■今回の配信では、最初と最後が過去の演奏になっています。どうぞ龍谷大学吹奏楽部の演奏をお楽しみください。

0:02 An American in Paris(パリのアメリカ人) / George Gershwin(※過去の演奏会の映像)

19:42 コンサートマーチ『アルセナール』(Concert March “Arsenal”)/ Jan Van der Roost

29:15 カンタベリー・コラール(Canterbury Chorale)/ Jan Van der Roost

39:32 高度な技術への指標(A Guide to the Advanced Technique)/ Koichi Kawabe

45:45 Jazz コレクション Vol.2 ~ドラえもん組曲~(Jazz Collection Vol2 ~Doraemon suite~)/ Arr. Toru Kanayama

57:40 ボレロ・イン・ポップス(BORELO in Pops) / Arr. Naohiro Iwai1:08:23 見上げてごらん夜の星を(※過去の演奏会の映像)

地域が閉店したスーパーを再生させた

■今朝、facebookをみていると、東近江市役所の職員で、公益財団法人東近江三方よし基金の常務理事をされている山口美知子さんの投稿が目に飛び込んできました。本当に、そんな感じでした。

■閉店した地区唯一のスーパーを、地域有志の方達が寄付を集め合同会社を設立して再生させたというお話しです。地区唯一のスーパー、こういうスーパーって、ある意味、地域の重要なインフラだと思います。都会に暮らしていると、この辺りのこと、よくわからないかも知れませんが、地方で車の運転が難しくなってきた高齢者にとっては、特に身近なスーパーの存在は生活していく上で不可欠の存在です。山口さんの投稿を読んで、そういう地域のインフラを「自分たちの力で守らなくちゃ」と思われた方達が複数居られたというところがとても重要だなと思うのです。なんというか、希望を感じます。人口減少・高齢化の中でも、「共助の知恵と力」で地域社会を守っていくこうとする大変素晴らしい取り組みだと思います。以下は、京都新聞と中日新聞の記事です。

閉店した地区唯一のスーパー再生の試み 寄付集め合同会社を設立した住民らの思い

スーパー再生、住民の力で 東近江・哀東に「i・mart」開店

■両方の記事の中に、地域おこし協力隊の中村泰己さんという方のお名前が出てきます。京都新聞では、「東京都内の高齢化が進む団地でまちづくりに関わり、6月から地域おこし協力隊として愛東地区に着任した中村泰己さん(25)も運営に携わる」とあります。私自身は、まだ、中村さんにはお会いしたことがありませんが、私のゼミの卒業生も、この都内の団地でまちづくりに関わっていて、中村さんとも知り合いでした。中村さんが滋賀に赴任される前に「こういう人が滋賀に行きますよ」と教えてもらっていたのでした。だから、記事を見てちょっとびっくりです。

■さて、facebookのコメント欄で、山口さんに以下のようなコメントを書きました。

このような事例が、他の地域の皆さんにも元気を与えてくれると良いですね。「やれば、できる」って有効性感覚を醸成することになれば。出来上がった仕組みだけではなくて、プロセスが大切ですね。志を持ったキーパーソンとなる人たちによるネットワークがどのように生まれて、そのネットワークを基盤に、どのような組織を作り、資金を調達するためのアイデアがどこから生まれ…そういうプロセスを知りたいなと思いました。

■すると、山口さんからは以下のような返信をいただきました。

脇田 健一 さま、ありがとうございます。愛東の場合は、既にその成功体験を持つ方々が複数おられ、その方々が中心になって、すぐに行動に移されました。当初から資金が必要なことはわかっていたので、ずっと相談に乗っておりました。また、店として成功させるには「みんなの店」にすることを提案しました(当初よりそのつもりをされていました)。当基金以外の助成申請は通らず、三度目の正直が当基金への申請でした。ただ、それだけでは足りないこともわかっていたので、融資や寄付、社会的投資(今回はまだ投資はないですが)の組み合わせも提案してきました。湖東信金さんが協力してくださったのは大きいです。ほんとにプロセス大事ですし、強い動機を持った人が複数いることとつながっていることが地域づくりでは最も重要ですね。

■さまざまなまちづくり活動で成功体験を持つ複数のキーパーソン(まちづくり活動への強い動機、知識やノウハウを持っている人びと)が、「スーパーの再生」という地域課題を共有し、団体を作るとともに、寄付、融資、助成金、社会的投資等の様々な手段で事業費を捻出し、スーパーの再生という事業を成功させる…、そういうプロセスから私たちは多くのことを学ぶことができるように思うのです。成功したと言われる事例の「完成図」からではなく、そこに至るまでのプロセスにこそ大切なポイントがたくさん埋まっているはずです。山口さんが常務理事として関わっておられる公益財団法人東近江三方よし基金は、活動へ助成金を出すだけでなく、そのプロセスをサポートしようとされていました。このような、より専門的な立場からの支援も含めて、事業が展開していくプロセスをきちんと学ぶべきなのかなと思います。

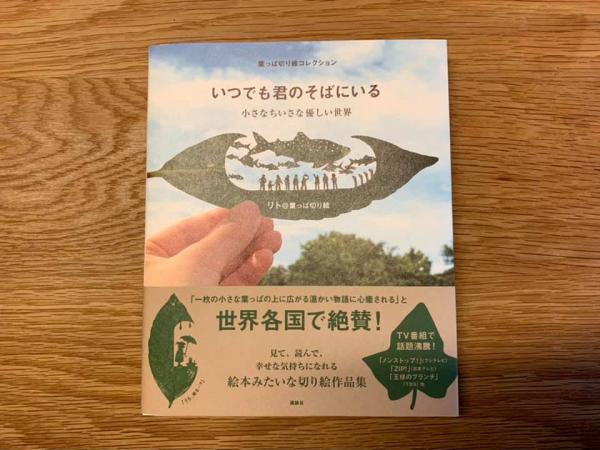

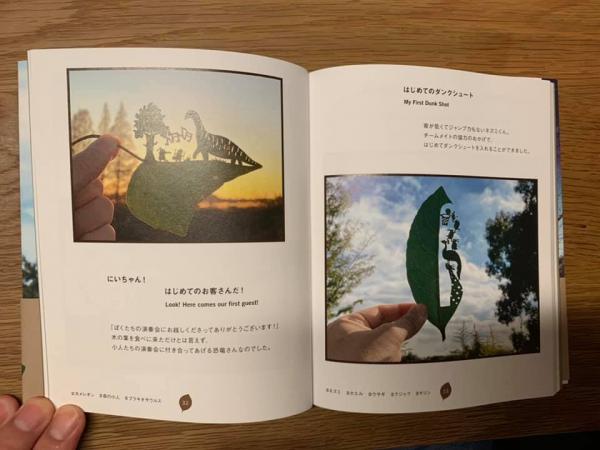

『いつでも君のそばにある 小さなちいさな優しい世界』(リト)

■素敵です〜。童話を題材に、心の中に浮かぶ物語が、葉っぱの切り絵として表現されています。新聞で作者・リトさんのことを知り、早速、この本を買い求めました。Twitterにも投稿されています。この本の「おわりに」には、「あの時『ADHD』という言葉に出会っていなかったら、きっとこんな人生の転換には巡り会わなかった」と。私は、このリトさんの気づきがとても大切なことだと思います。詳しくは、以下の動画をご覧ください。

[シブ5時] 発達障害 個性を生かした “葉っぱの切り絵アート” | NHK

「奈良博三昧」

■先日の日曜日に、吹奏楽コンクール関西大会が、奈良文化会館で開催されました。コンクール当日、朝が速いので、前日から宿泊することにしました。そして、せっかく奈良に行くのだからと、奈良国立博物館の特別展「奈良博三昧」を観覧することにしました。展示品の中に、鬼をやっつける神々が描かれていました。平安末期から鎌倉初期にかけての作品のようです。

■上から順番に、「神虫」、「鍾馗」、「天刑星」です。いずれの神様も迫力があります。「神虫」の強さは半端ないですね。「鍾馗」は少しメキシコっぽいな〜。「天刑星」は鬼を酢につけてボリボリ食べています。こういう作品をみると、新型コロナ(=現代の鬼)をやっつけてくれる神様に登場してほしいという気持ちになります。平安時代の人々の気持ちがよく理解できます。今回の展覧会は、写真OKなので撮影させてもらいました。

■吹奏楽コンクールで奈良に行くついででしたが、良かったです。皆さんもぜひ…とお勧めしたいところですが、簡単に出かけるわけにいきませんね。残念だけど、不要不急と思います。

奈良博三昧

特別展「奈良博三昧―至高の仏教美術コレクション―」では写真撮影が可能です

「びわ湖の日 チャレンジ100地点環境DNA調査」に参加しました。

■今日は朝5時に起床。6時半過ぎに自宅を出発しました。龍谷大学生物多様性科学研究センターと滋賀県が実施する「びわ湖の日 チャレンジ100地点環境DNA調査」に、NPO法人「琵琶故知新」として参加するためです。私は生物多様性科学研究センターのメンバーでもあるのですが、今日は大学教員ではなくNPOとしての参加です。

■すでに琵琶湖の周囲で様々な団体が、琵琶湖の周囲100箇所を分担して採水しています。「琵琶故知新」は、理事長の私と会員(家族)の2人で、大津市内の10箇所、粟津のなぎさ公園からスタートして、堅田の手前にある衣川湖岸緑地までの10箇所で、500ccの採水を行いました。500ccの水の中に漂う非常に細かな魚のDNAの断片を分析することで、それぞれの地域にどのような種類の魚がいるのかがわかるのです。採取したサンプルは、昼前に宅配のクール便で「生物多様性科学研究センター」に送りました。宅配便を送るともう昼前でした。還暦超えのおじいさん、思った以上に時間がかかりました。

■採水にあたっては、きちんとしたマニュアルがあります。いわゆる参加型調査であることから、特に訓練を受けた人でなくとも採水はできるのです。が、私は果たしてうまく採水できているのか、なんとなく不安です。初めての経験ですから…。とはいえ、他の団体の皆さんと一緒に集めたデータから、琵琶湖の生物多様性に関して、どのような結果が浮かび上がってくるのか、とても楽しみにしています。

■今日の採水についてもうひとつ。大津の中心市街地での採水は、湖岸の公園ですから簡単にできます。しかし、10箇所のうち半分の5箇所は、地域の方達にご協力いただき車を停車させなければなりませんでした。もちろん、琵琶湖の西側である湖西は、湖岸ギリギリまで私有地であることが多いからです。生物多様性科学センターのスタッフが事前にお願いをしてくださっていたこともあり、皆さん、快く採水を受け入れてくださいました。本当に、ありがとうございました。

危機管理レベルが3になったことで集中講義は…

■勤務する龍谷大学社会学部では、来週から、琵琶湖博物館の学芸員の先生方に、「びわ湖・滋賀学」授業の集中講義で行っていただきます。集中講義5日のうち、最初の3日はオンライン授業、後半の2日は博物館の展示室での対面式授業…という予定だったのです。ところが、新型コロナ感染が深刻になり、大学の危機管理レベルも「2」から「3」になったことから、対面式授業はできなくなってしまいました。展示室の授業は、録画してオンラインで配信することになりました。今回の授業の売りは、博物館で学べる、展示室で授業を受けられるというとだったんですが…残念です。

■問題は、誰が対面式授業を録画するのか…ということです。結論から言うと…私です。素人の私に、どこまでできるのか。ということで、映像制作やメディアの専門家である社会学部コミュニティマネジメント学科の松浦哲郎先生にご相談。ご相談に当たっては…、①「通常のオンライン講義と同等と考え、映像作品としての質を求めない」、②「私のような素人でも無理なく撮影できる」、③「編集等にかける時間がないので、そのままGoogleドライブに動画をアップし、学生には、クラウド型教育支援システムmanabaに貼り付けたリンクを通して視聴できるようにする」、以上の3点を前提にアドバイスをいただきました。

■結論ですが。「私のiPhone10を、器具を使って三脚に固定して撮影する」ということになりました。とってもシンプルです。なるほど、iPhoneでも十分使えるんですね。撮影するときは、休館ですし、少し大きめに話していただくと、なんとかなりそうです。これであれば、自宅に帰って、昼間撮影した動画をすぐにGoogleドライブに格納して、そのリンクをクラウド型教育支援システムmanabaに貼り付けて配信すれば、履修している学生の皆さんに視聴してもらえるのではないかと思います。

■コロナ感染収まりそうにありません。個人的な意見ですが、このままいくと後期の授業にも影響が出てくるだろうなと思います。学外に出て地域の皆さんと一緒に活動をする地域連携型の授業、学生の皆さんは一生懸命準備をしているのですが、果たして実現するのだろうかと心配になってきます。

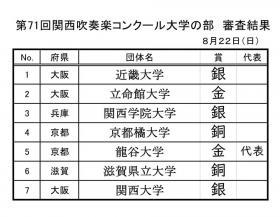

吹奏楽コンクール関西大会で金賞受賞、関西代表になりました。

■龍谷大学吹奏楽部、吹奏楽コンクール関西大会で金賞を受賞し、関西代表として推薦をいただき全国大会に進むことができることになりました。昨年は、コンクール自体が新型コロナ感染拡大のために中止になりました。今年は、このような状況ではありますが、なんとか開催されました。そして、一昨年に続いて、全国大会に出場できることになりました。応援ありがとうございました。

■私は、音楽的なことについては何もできません。ただ、そこに「いるだけの部長」ですが、まずはホッといたしました。昨日の朝、部員の代表である幹事長からは、「おはようございます。コンクールメンバーですが、瀬田キャンパスを出発しました。体調不良者もおらず、全員気合十分です!」との報告がLINEで届きました。頼もしかったです。新型コロナ対策のために限られた時間の中でしか練習ができなかったわけですが、練習での集中力を高めることで、なんとか厳しい状況を乗り越え、関西代表の推薦をいただくことができました。よく頑張ってこられました。

■昨日、コンクールに出場する部員の皆さんは、普段練習している瀬田キャンパスの青朋館の練習場に、大学のバスに乗って朝6時過ぎに集合しました。音出しをしてウォーミングアップ。楽器をトラックに積み込み、部員はバス2台で瀬田キャンパスを出発して奈良文化会館へ向かいました。奈良文化会館に到着すると、トラックの楽器を下ろし、チューニングです。龍大の演奏は、11時10分から。課題曲と自由曲で12分。演奏後は記念写真を撮って、楽器をトラックに積み込み、部員も12時40分には瀬田キャンパスに向けて出発しました。到着後、楽器をおろして。集合、解散…。怒涛のような1日です。部員の皆さん、ベストコンディションで演奏できるように、1ヶ月ほど前から超早起きの生活に変えているはずです。お疲れ様でした。

■先ほど、「限られた時間の中でしか練習ができなかったわけですが、練習での集中力を高めること…」と書きました。加えて、もうひとつ。自分が学生時代に所属していたオーケストラでの経験と比較してすごいなといつも思うことは、音楽監督やその他の指導者の方たちの指摘をその場できちんと理解し、すぐに演奏を修正できることです。自分たちが学生のときはそうではありませんでした。それだけ、龍谷大学吹奏楽部には、高い演奏レベルの方達が集まっているということなのでしょう。これは、すごいことだなと思っています。

■吹奏楽に取り組む多くの高校生の皆さんたちが、龍大の演奏を聞いて「自分も龍谷大学吹奏楽部で演奏をしてみたい」と強く思ったという話、これは何人もの方から聞かせてもらいました。もちろん、そういう方達ばかりではありません。高校時代はそれほど抜きんでた演奏ができたわけではないけれど、大学入学後、優れた指導者のもとで演奏のレベルを向上させた部員も多数おられます。おそらくは、大学のしっかりした支援のもとで、優れた指導者、高い演奏レベルの部員の演奏、その演奏を聞いて入学を希望する高い演奏レベルの高校生の入学…この3つがうまく好循環することの中で龍谷大学の演奏のレベルは維持されているのだと思います。もうひとつ加えるならば、保護者の皆様の理解と応援でしょうか。このよな条件が崩れたとき、それまでの演奏のレベルを維持できなくなるのではないかと思います。龍谷大学は恵まれています。部訓の「音楽」「感謝」の意味を、団体として、個々人においてもしっかり考えていく必要があります。

■部員の人数が少なく、学生が指揮をしている大学もあります。厳しい条件の中でも、真摯に自分たちの音楽作りに取り組んでおられるように思います。全ての大学が全国大会に進んで金賞を受賞することだけを目標にしているわけではありません。それぞれの目標や課題をしっかりと定めて、コンクールを演奏を研鑽していくための場としておられる大学もあるのではないかと思います。あくまで素人の個人的な意見ですが、それはそれでとても素晴らしい取り組みだと思います。私は、コンクールに参加する大学吹奏楽部の数が減っていることが気になっています(中高の吹奏楽のコンクールはあれだけ盛り上がっているのに)。当たり前のことですが、コンクールのために吹奏楽や音楽をやっているわけではありません。しかし、コンクールを自分たちの演奏レベルを向上させていく場として捉えることはできると思うのです。

「びわ湖の日 チャレンジ100地点環境DNA調査」

[

[

■昨晩、荷物が届きました。龍谷大学の生物多様性科学研究センターからでした。中身は、「びわ湖の日 チャレンジ100地点環境DNA調査」の採水キット。これは、生物多様性科学研究センターと滋賀県が主催する参加型調査なのです。琵琶湖の環境や生き物に関わる様々な団体が、琵琶湖の湖岸100地点で採水を行います(現在進行形)。この水の中に漂っている非常に微細なDNAの断片(もちろん目には見えない…)を専用の分析機器で調べると、そこにどのような魚が生息しているのかわかるのです。どうです、すごいでしょう。

■昨晩、荷物が届きました。龍谷大学の生物多様性科学研究センターからでした。中身は、「びわ湖の日 チャレンジ100地点環境DNA調査」の採水キット。これは、生物多様性科学研究センターと滋賀県が主催する参加型調査なのです。琵琶湖の環境や生き物に関わる様々な団体が、琵琶湖の湖岸100地点で採水を行います(現在進行形)。この水の中に漂っている非常に微細なDNAの断片(もちろん目には見えない…)を専用の分析機器で調べると、そこにどのような魚が生息しているのかわかるのです。どうです、すごいでしょう。

■私は、生物多様性科学研究センターのメンバーでもあります。でも今回は、特定非営利活動法人「琵琶故知新」のメンバー、理事長として参加します。私が採水する地点は、大津の街中から堅田の手前までの10地点。私はただの環境社会学者なので、こういった自然科学的調査を自らの手でやったことがありません(手伝ったことはありますが…)。ちょっと緊張しますが、楽しむことにしようと思います。

■今は明日開催される「吹奏楽コンクール関西大会」のことで、頭も気持ちもいっぱいなので、明日、帰宅してから頭を切り替えてしっかり予習をします。そして確実に採水を行おうと思います。

■集まった水は生物多様性研究センターできちんと分析されます。そして、秋に開催されるイベントで報告される予定になっています。①地域の様々な環境団体が、身近な環境保全活動を促進させていくために、この環境DNA情報をうまく活用できる、また、②それぞれの地域の環境DNA情報を持ち寄ることで、個別の団体だけではできない琵琶湖の生物多様性の状況を知ることができる、この辺りに参加型調査の醍醐味があります。

■さて、最後の写真は保冷剤です。ここにはこんな注意書きが。「袋のまま冷凍庫で冷やし、発泡スチロール箱に入れる際に袋から出して使用してください(冷凍庫内でのDNA付着防止のため)」と書いたシールが貼ってあります。そうなんです。DNAの断片は、水中だけでなく、身の回りのあちこちに散らばっているのです。それが混じると正確な調査ができないのです。この辺り気を使いますね。

■「吹奏楽コンクール関西大会」、「びわ湖の日 チャレンジ100地点環境DNA調査」のあとは、琵琶湖博物館の学芸員の先生方による「びわ湖・滋賀学」のコーディネーター。そしてその次は「環境社会学の本」(シリーズ環境社会学講座)」の編集会議、地域連携型教育プログラム「地域エンパワねっと・中央」の「あつまれ!みんなで作る絵本館」のサポート、後期の講義「現場主義入門」と「環境社会学」の準備…と、老体に鞭打って頑張ります。もちろん、同時に楽しんでいますけどね。

「第28回夕照コンサート」

8月28日(土)、龍谷大学吹奏楽部YouTubeチャンネルライブ配信にて「第28回夕照コンサート」を開催いたします!✨

ポップス曲からクラシック曲まで様々な曲を演奏します🌞

お客様に楽しんでいただける演奏ができるよう精一杯頑張りますので、28日は是非お家からコンサートの様子をお楽しみください! pic.twitter.com/3eUu6Yb42D— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) August 19, 2021

■デルタ株の感染拡大で大変厳しい状況ではありますが、吹奏楽部では感染防止を徹底して「第28回夕照コンサート」で演奏を行います。もちろん、今回はオンラインでの実施になります。どうぞ、ご視聴ください。主催は、夕照コンサート実行委員会です。今回が28回ですから、瀬田キャンパスが開設してしばらくした後から、ずっと開催されているんですね。