東京フィルハーモニー交響楽団オーボエ奏者・若林沙弥香さんのツイート

■東京フィルハーモニー交響楽団オーボエ奏者の若林沙弥香さん、「時間がたくさんできたので、ツイッター始めてみました!」とのこと。時間がたくさんできたというのは、コロナウイルス感染拡大によって、コンサートができなくなってしまった…ということですね。でも、自宅に籠っている(籠もらざるを得ない)音楽ファンを楽しませようと、楽しみながら頑張っておられます。嬉しいな〜。ありがとうございます、若林さん。

家にあるものでマンボやってみました!#ステイホーム #オーボエ #東フィル pic.twitter.com/jVwrCgT5ka

— 若林沙弥香 (@marumosayaka) April 30, 2020

家にあるもので、スターウォーズやってみました!🪐#ステイホーム #スターウォーズ #StarWars #オーボエ #東フィル pic.twitter.com/QNNLghzWBw

— 若林沙弥香 (@marumosayaka) May 3, 2020

Andrea Bocelli: Music For Hope - Live From Duomo di Milano

■イタリア のテノール歌手アンドレア・ボチェッリが歌っています。4月12日(日)にイタリア・ミラノのドゥオーモ大聖堂で無観客のソロ・コンサート「Music For Hope」を行なった時の動画です。様々なジャンルのミュージシャン・音楽家が、新型コロナウイルスの危機の中にいる世界中の皆さんの心を癒すために、あるいは苦しみと悲しみを介して連帯していくために、動画配信をされています。このボチェッリが歌われている3曲目は、マスカーニ作曲「カヴァレリア・ルスティカーナ」です。私は学生時代に所属していたオーケストラで何度も演奏をしました。大変懐かしい。歌うとこんな感じになるのですね。

Panis Angelicus (from “Messe Solennelle” Op. 12, FWV 61) César Franck—-1:35頃

Ave Maria, CG 89a (arr. from Johann Sebastian Bach, “Prelude” no. 1, BWV 846)—-5:30頃

Charles-François GounodSancta Maria (arr. from “Cavalleria Rusticana”, Intermezzo)—-8:55頃

Pietro MascagniDomine Deus (from “Petite Messe Solennelle”)—-13:00頃

Gioachino Antonio RossiniAmazing Grace—-18:40頃

John Newton

《新日本フィル》テレワークでパプリカやってみた!

《新日本フィル》テレワークでパプリカやってみた!〜最終回〜

■新日本フィルハーモニー交響楽団の皆さんによるYouTubeの動画です。テレワークで「パプリカ」の演奏をされています。以下は、動画の解説。テレワークによる練習を重ねるごとにメンバーが増えていきます。しかし、これ揃えるのはかなり難しいと思います。よくここまでできたなあと、びっくりしています。

2020年3月、世の中は新型コロナウイルスの猛威の中、大規模なイベントなどは政府より自粛要請が出て新日本フィルも全てのコンサートが中止。外に出るのもままならず家でひとり楽器を練習する毎日。そんな中、世の中は働き方改革とこのウイルスの猛威により《テレワーク》スタイルが加速!ということで新日本フィルもオーケストラだけどテレワークできないか?!ということで楽員チャンネルにて「テレワーク部」を始動!

テンポもリズムも音程も難しい己との戦い、一体どうなってゆくのか!

シンニチテレワーク部始動!テレワークでパプリカやってみた!

テレワークでパプリカやってみた!〜2日目〜

《新日本フィル》テレワークでパプリカやってみた!(3日目)

《新日本フィル》テレワークでパプリカやってみた!〜4日目〜管打楽器編

《新日本フィル》テレワークでパプリカをやってみた!〜5日目〜

《新日本フィル》テレワークでパプリカやってみた!〜6日目〜

《金管五重奏》テレワークでパプリカやってみた!〜特別編〜

■新型コロナウイルスで、様々なイベントが中止や延期になっています。音楽で生活を立てておられる皆さん、音楽家、ミュージシャンの皆さん、本当に大変な状況かと思います。部長をしている吹奏楽部も、個人練習をのぞいて、これまでのような練習ができません。もちろん、龍谷大学吹奏楽部だけでなく、全国の小中高、そして大学の吹奏楽部も同様かと思います。吹奏楽部と書きましたが、合唱部、オーケストラ、そのほかマンドリンオーケストラ、軽音楽…音楽に取り組んでいる皆さんとっても同様です。合奏等の練習ができないわけですが、やる気を失って「もう、練習やめた…」とならないように工夫と努力をしていく必要があります。龍大吹奏楽部の部員たちも、いろいろ相談をして考えながら取り組んでいます。まだ、ここで書くわけにはいきませんが、様々な団体間で連帯しながら相互に支え合うような試みが、そのうちに生まれてきそうな気がします。

第134回定期演奏会阪神淡路大震災25周年メモリアル-阪神文化と大澤壽人-

【今日は定期演奏会!①】

今日は関学オケ全員です!半年間続けてきた練習の成果を発揮できるように頑張ります!

また、団員一人一人が改めて震災のことを見つめ直す機会にすることができ、震災を知らない私たちもほんの少し学ぶことができました。

最高の仲間と今日、最高の音楽を作り上げます! pic.twitter.com/fK3Y4lXEc3— 【公式】関西学院交響楽団 (@kwanorche) February 7, 2020

■昨日は、ひとつ前の投稿の通り、第32回地球研地域連携セミナー(滋賀)「びわ湖の水草 市民がはじめる環境自治」に参加しました。参加したのですが、当初は、学生時代に所属していた関西学院交響楽団の「第134回定期演奏会 阪神淡路大震災25周年メモリアル」に行く予定でした。指揮は、世界的に活躍されている佐渡裕さんです。私も当初は「絶対にいくぞ!!」と意気込んでいたのですが、地域連携セミナーの仕事と重なり、OB会のお世話になって確保したチケットも他の方にお譲りすることになりました。ただ、昨日の定期演奏会の様子を、後輩のTさんのfacebookへの投稿で知ることができました。

■母校である関西学院大学は、兵庫県の西宮市にあります。25年前の阪神淡路大震災の際には、被災地の中にある大学のひとつになりました。在学生は15名が犠牲になりました。ただ25年前のことですから、今回の定期演奏会で演奏している後輩の皆さんは、まだ生まれていません。その後輩の皆さんが、あえて阪神淡路大震災25周年メモリアルと位置付けられたことは、震災の記憶を風化させないようにしたいという、被災地の大学の学生としての気持ちの表れのように思いました。Tさんのfacebookでの投稿を読みながら、Tさんもご指摘のように、「阪神」、そして「阪神文化」というキーワードが頭にしっかり浮かんできました。

■今回の定期演奏会では、ブラームスの「大学祝典序曲」、ムソルグスキー(リムスキー・コルサコフ編)の「交響詩 禿山の一夜」、大澤壽人の「交響組曲 路地よりの断章」、チャイコフスキーの「交響曲第5番」の4曲でした。この4曲のうち、クラシックファンの方達でも、大澤壽人という作曲家の名前や「交響組曲 路地よりの断章」という作品をご存知ない方がたくさんいらっしゃるでしょう。私もそうです。大澤壽人(おおさわ ひさと1906年-1953年)さんは、神戸生まれ、母校・関西学院大学の同窓生です。1930年に関西学院高等商業学部を卒業されました。学生時代は関西学院交響楽団に所属されていました。大先輩になるわけです。卒業後は、アメリカに留学し、ボストン大学やニューイングランド音楽院で、そしてフランスのエコールノルマル音楽院で学ばれました。多くの作品を作曲されていますが、今回の「交響組曲 路地よりの断章」は、1936年の作品です。組曲ということで、7曲から構成されています。

■後輩のTさんのfacebookの投稿には、大澤壽人という大先輩の作品を、後輩たちの演奏で聞くことができたことをとても喜んでおられました。実際の演奏では、曲の途中で、3度ほど指揮者の佐渡裕さんが解説を入れられたそうです。なかなか贅沢です。佐渡さんは「題名のない音楽会」の司会者をされていたことがありますが、まるでその時の番組のようです。そのような経験は、なかなかできません。Tさんの感想ですが、佐渡さんは、「神戸という街が育てた大澤壽人」という視点から見ておられた…と感じられたようです。素敵ですね。メインの曲は、チャイコフスキーの交響曲第5番ですが、そのあとのアンコールは、なんと宝塚歌劇団の「すみれの花咲く頃」だったそうです。宝塚歌劇団のある宝塚も阪神淡路大震災の被災地であるとともに、歌劇は「阪神文化」を代表するもののひとつです。しかも、大澤壽人さんは、戦後、神戸女学院大学で教鞭をとりながら、宝塚歌劇団に音楽を提供されていたことも知られています。なかなか考えられたアンコールです。アンコールでは、佐渡さんも鍵盤ハーモニカで演奏に参加され、周りからは一緒に歌う方たちの歌声が聞こえてきたとTさん書いておられました。しかも佐渡さんご自身、西宮北口にある兵庫県立芸術文化センターで芸術監督をされています。このホールは阪神・淡路大震災からの「心の復興、文化の復興」のシンボルとして開館しました。「阪神文化」、大澤壽人、阪神淡路大震災、宝塚歌劇団…、本当にいろいろ考えられた、「阪神淡路大震災25周年メモリアル」に相応しい構成だと思います。

■少し前のことになりますが、ブログに「OB交響楽団での練習を見学」にも書きましたが、33年前、関西学院交響楽団は、若き日の佐渡さんに指揮をしていただきました。その時の部長(学生の代表)のT君が、佐渡さんのロンドン公演後の楽屋の出口で待って再会したことが、ひとつのきっかけになっています。33年前、佐渡さんは急遽留学することになったため、予定されていた客演指揮ができなくなりました。今回の演奏は、その時の約束を今回はきちんと守ってくださったのだと思います。これも、素敵なエピソードですね。

大学ジョイントコンサートの会議

■昨晩は、梅田茶屋町のビルの中にある、関西学院大学の大阪梅田キャンパスで19時から開催された、「大学ジョイントコンサート2020 」の会議に出席しました。関学のキャンパスなので、母校を訪問する…ことにもなりました。さて、この「大学ジョイントコンサート2020 」ですが、3月に、東京と大阪で、あわせて15大学が集い、コンサートを開催します。私も部長として吹奏楽部の皆さんと同行させていただきます。東京の公演では、金沢大学、創価大学、玉川大学、東海大学、東北福祉大学、富山大学、明星大学、そして龍谷大学が、大阪の公演では、大阪工業大学、関西大学、関西学院大学、京都橘大学、近畿大学、滋賀県立大学、立命館大学が演奏を行います。合同演奏では、上記の大学以外にも、個人で参加される方達もおられます。他大学の吹奏楽部と一緒に演奏ができるって、なかなかできない経験ですね。昨年は、個人参加の大学生を含めると30大学近くの団体が集まったそうです。演奏会当日は多くのお客様にご来場いただき、大きな反響を得ることができました。ありがとうございました。

■「ジョイントコンサート」を開催するためには、非常にたくさんのことを決めて、様々な業務をこなさなければなりません。会議の司会進行は、龍谷大学吹奏楽部副部長・水野哲也さんでした。水野さんのおかげで、会議はサクサクと進んで行きました。吹奏楽の世界にことをよくわかっていない私には、良い勉強になりました。多くの大学の皆さんが同じ方向を向いて、自ら進ん取組んでおられるので、とても気持ち良い会議でした。会議の後は、他大学の皆さんと懇親会。大学吹奏楽に関して、いろいろ意見交換できました。こういうことって、とても大切なことだなと改めて思いました。これは、学生の皆さんにとっても同様でしょうね。他大学の学生と、いろいろ運営上の課題について意見交換することは、視野を広げることにつながります。コンクールを通してはライバル関係にあるわけですが、同時に、大学の吹奏楽の世界を盛り上げていく仲間でもあります。個人的な意見ですが、いつか、全国の様々な大学から選ばれた学生の皆さんで、夢の共演が実現すれば良いなとも思っています。

OB交響楽団での練習を見学

■私は、学生時代、母校の関西学院大学の学生オーケストラ、関西学院交響楽団に所属していました。昨日は、この学生オケの出身者が結成した「関西学院OB交響楽団」の練習が、西宮の甲東園にある公民館で開催されました。私自身は、このOBオケのメンバーではありませんが、OBオケの方から見学しませんかとのお誘いがあり、お邪魔いたしました。この日の練習は特別でした。世界的に活躍されている指揮者、佐渡裕さんが指導されることになっていたからです。

■33年前の1987年、神戸文化ホール大ホールで関学オケの「第69回定期演奏会」が開催されました。指揮者は、佐渡裕さんでした。その当時、新進気鋭の指揮者として関西のあちこちの学生オケや市民オケで棒を振っておられました。ちなみに、龍谷大学吹奏楽部も、佐渡さんに指揮をしていただきました。1986年のことです。佐渡さんの指揮のおかげで、日本吹奏楽コンクールの全国大会に初めて出場することができました(もちろん、私は、1986年当時、関学の大学院生で、コンクールのことなど何も知りませんでしたし、自分が将来、龍谷大学で教員をしていることも夢にも思っていませんが…)。

■当時の関学オケでは、次の定期演奏会でも指揮を佐渡さんにお願いすることになっていたようですし、佐渡さんもそのことを了承されていたようです。しかし、佐渡さんは急遽留学されることになり、佐渡さんの2回目の指揮による定期演奏会は実現しませんでした。そのことを、昨日、練習を開始する前に、佐渡さんが当時のことを振り返りながらお話になりました。

■その後、時が経過し、佐渡さんはヨーロッパを中心に活躍されるようになります。そして、佐渡さんから関学オケで指導を受けた1人の後輩もヨーロッパで働くようになりました。彼は、関学オケの学生代表である部長でした。その後輩が佐渡さんに会いに行ったことから、再び交流が始まりました。2017年の事のようです。来月、開催される関学オケの「第134回定期演奏会 阪神・淡路大震災25周年メモリアル」の指揮は佐渡さんですが、佐渡さんと後輩とのこのような再会と交流がひとつのきっかけになっているようでした。

■詳しくはわかりませんが、昨晩の練習は、佐渡さんに再び定期演奏会で指揮をしていただくことと関連する、「現役定期応援企画」なんだそうです。OBオケの練習についても、佐渡さんが特別にご指導くださることになったようです。OBオケの全員ではありませんが、多くの皆さんが佐渡さんが指揮をされた時代に、現役だったのでしょうね。

■練習した曲は、来月に開催される「関西学院OB交響楽団 阪神・淡路大震災メモリアルコンサート~ 25 年目の『 風に想う』 ~」で演奏するシューベルトの「交響曲 未完成」でした。練習が始まる前はどうなるんだろう…とちょっと心配していましたが(失礼なことを書いてますが…ごめんなさい)、佐渡さんが指揮をされると音も音楽も見事に変化していきました。驚きました。指導の中でお話になる曲の解説についても、とても勉強になりました。「未完成」の練習の後は、休憩を挟んで、弦楽器で「G線上のアリア」が演奏されました。演奏前には、OBオケの指揮者の後輩から震災当時の出来事についてのお話がありました。私も、震災の時のことをいろいろ頭に浮かべながら聞かせていただきました。そして、演奏の後、黙祷を捧げました。

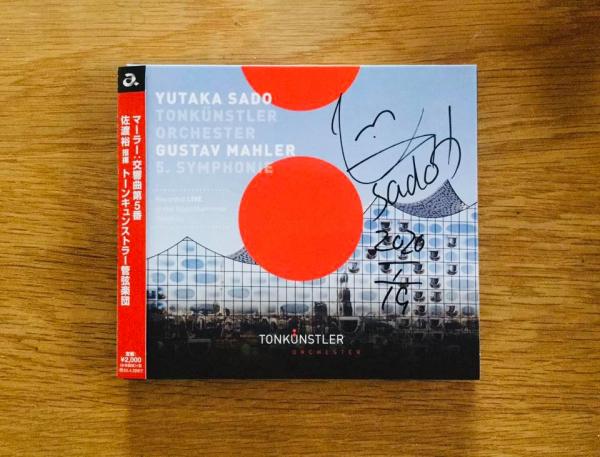

■練習の休憩時に、佐渡さんとお話をさせていただきました。34年前、龍大吹奏楽部が佐渡さんの指揮で日本吹奏楽コンクール全国大会に出場できたことのお礼を申し上げたのです。その上で、佐渡さんが指揮をされたトーンキュンストラー管弦楽団のマーラーの交響曲第5番のCDにサインをしていただきました。もちろんOBオケのメンバーも、佐渡さんに未完成の譜面にサインをお願いされていました。まあ、クラシックファンだとそういうものですかね。そうそう、OBオケのメンバーに混じって、私たち見学していたOBも一緒に、記念写真をお願いしました。この辺りは、自分でも恥ずかしほどミーハーなわけですが(^^;;。

■昨日は、懇親会もありました。6つしたの学年の方達と同じテーブルになりました。私がかろうじて知っている後輩の皆さん、元女子学生の皆さんです。こんな話も出てきました。卒業旅行でウィーンに行った時に、佐渡さんにお会いしてご自宅でカレーをご馳走になった…、オペラを見るのにストーリーがわかっていないと辛いからと解説した文章をいただいた…、そういう話です。30年前のことなので、元女子学生も記憶は曖昧、佐渡さんも完全に忘れておられました。まあ、こんなものですかね(^^;;。ひさしぶりに、お会いした元女子学生の皆さんとお会いして楽しい時間を過ごすことができました。とはいえ、22時半にはお先にお暇して滋賀に戻らねばなりませんでした。これがギリギリ。自宅最寄駅に最終電車で帰れる時間でした。

「コントラバス視点で見るベートーヴェン交響曲第7番1楽章」

■こんなユニークな動画を見つけました。ちょっと、びっくりです。オーケストラの中でもコントラバスだけに注目した動画です。それぞれの楽器の演奏の技量や、他の弦楽器や管楽器とのアンサンブル等については横に置いておいて…。それはともかくです、なぜか、とにかく、この動画に引きずり込まれてしまいました。こういう発想はなかったな〜。アマチュアオーケストラの本番のステージ、おそらくは譜面台に動画のカメラを取り付けて撮影されているのだと思います。演奏されている方、どういう方かは存じ上げませんが、きちんとした演奏の実力をお持ちの方だと思います。

■ひょっとすると、個人的な経験から引きずり込まれているのかもしれません…。私は、学生時代にオーケストラでバイオリンを弾いていたんですが、時々、コントラバスの同級生や下級生の楽器を弾かせてもらっていました。今、龍谷大学吹奏楽部の部長をしていますが、吹奏楽の中で唯一の弦楽器であるコントラバスを部員の方達が弾いておられるのを拝見して、いつも内心は「弾かせて欲しい…」と思っています。口には出しませんけれど(^^;;。

■こういう動画のビオラがあったらいいのにな〜。

第一楽章

https://youtu.be/X902PUKjYrQ

第二楽章

https://youtu.be/gLaCS4NAxUE

第三楽章

https://www.youtube.com/watch?v=M8q8fgzWtD0

第三楽章・第四楽章

https://youtu.be/5wNRBd31r5I

アンサンブルコンテスト

本日、第52回京都府アンサンブルコンテストが行われました。当部からは、サックス四重奏が京都府代表として選ばれました!

応援してくださった皆さま、ありがとうございました(^○^) pic.twitter.com/EsCvXYpyub— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) January 12, 2020

■おめでとうございます㊗️今日は、龍谷大学吹奏楽部の若林義人音楽監督と一緒に、アンサンブルコンテストに参加された全ての団体の演奏を拝聴しました。今日も、吹奏楽の世界のことを知る良い勉強の機会になりました。

■龍谷大学からは、クラリネット四重奏が3チーム、クラリネット五重奏が1チーム、サクソフォン四重奏が2チーム、金管四重奏が1チーム、合計7チームが出場しました。龍谷大学吹奏楽部、大変意欲的です。今日は、昨年の定期演奏会で引退(卒部)した4回生の皆さんが応援に来ておられました。そのうちのお1人、学生指揮者だったT君から教えてもらいましたが、昨年末12/26の定期演奏会が終わってから、冬休みの間にそれぞれ練習を積んで、今回のアンサンブルコンテストに出場されています。短い時間で集中して練習をされてきたのですね。こういう機会が、学生の皆さんの演奏能力を高めていくことにつながるのでしょう。

■京都府代表として関西大会に出場することになった龍谷大学吹奏楽部のサクソフォン四重奏の皆さん、表彰の際に、ご自分たちが選ばれるとは思っておられなかったようですね。少々戸惑っておられました。他の仲間の思いも背負って、頑張って関西大会に出場してくださいね。私は関西大会には、仕事の関係で行くことができませんが、福井県で開催される全国大会でお会いできればと思います。さらにレベルの高い、明確にビジョンのある演奏を楽しみにしています。

2019年、ありがとうございました。

竹内まりやさんで『いのちの歌』でした。

まりやさんの思い、届きましたね。#NHK紅白#竹内まりや pic.twitter.com/ju7YvI63X9

— NHK紅白歌合戦 (@nhk_kouhaku) December 31, 2019

■2019年、還暦を超えて61歳になりました。昨年は4年連続になりますが、長浜-南郷洗堰-大津-雄琴温泉と、徹夜で100km歩くことができました。その一方で、メニエール病の症状が出てきて、体力の衰えを実感する年になりました。また、4月から龍谷大学吹奏楽部の部長に就任し、様々な経験をさせていただくとともに、たくさんの感動を経験することができました。お世話になった皆様に、心より感謝したいと思います。ありがとうございました。それでは、皆様、良い年をお迎えください。

■動画は、NHK紅白歌合戦のtweetを貼り付けたものです。竹内まりやさんの「いのちの歌」です。

■紅白が終わったら、リンクが消えてしまいました。ということで、以下からどうぞ。

「時の踊り」ベルリンフルートアンサンブル

■先日の龍谷大学吹奏楽部の定期演奏会で演奏された「時の踊り」。イタリアのオペラ作曲家ポンキエッリの作品である歌劇「ラ・ジョコンダ」第3幕です。ベルリンフルートアンサンブルの皆さんが、いろんな音域のフルートで演奏しています。すごい…。びっくりです。フルートだけですが、すごいなプロは、ほんまに。