スンデクッパ

■寒いですね。暖かいものをいただきたくなります。先日、YouTubeで美味しそうな韓国料理の動画を見つけました。「ノスタルジック KOREA by花緒Kao」というチャンネルです。ソウル在住のご家族の食べ歩きの動画です。この動画は、お子さんたちのご希望で「スンデクッパ」を食べているところです。じつに美味しそうに食べておられます。

■スンデとは、「豚の血液、餅米、刻んだ香味野菜、唐麺(デンプンで作った麺。チャプチェなどに使われる)などを練り上げた物を豚の腸に詰め込み、蒸して作った腸詰」(wikipedia)とのこと。豚の血液が入った食材は、日本料理では知りません。ヨーロッパだとソーセジに豚の血が混じったものがありますね。ちょっと気になります。ということで、知り合いに、京都でスンデクッパを食べられるお店はないか尋ねてみました。日本でも食べられたらいいな〜。

ゲーミフィケーションと大学の授業、そして卒論。

■ゲーミフィケーション…という言葉があるそうです。「そんな言葉も知らないのか…」と呆れている方もいらっしゃるかもしれません。「ゲームデザイン要素やゲームの原則をゲーム以外の物事に応用すること」なのだそうです。調べてみると、学校や大学の授業にこのゲーミフィケーションを取り入れて学習意欲を高めて、学力向上させようという議論もあるようです。もっとも、ゲームをやらない私には、いまいちよくわかりません。

■ということで、ちょっと調べてみました。ゲーミフィケーションのやり方がいくつかあげられていました。例えば、以下のようなものです。

①目的・課題の提示を明確に提示する

→ゲームだと、例えば「勇者よ、汝の目的は、王国を魔物から解放することじゃ」 というミッションを与えるわけですね。授業だと、このシラバスの「授業概要」や「到達目標」がこれにあたりますかね。でも、シラバスに「学生よ、汝の目的は、これこれしかじかを理解することじゃ」なんてふうには書きませんけどね。②現状を可視化して、つぎの一歩をわかりやすくする

→ゲームだと「この地図にしたがって川をさかのぼり、山頂にいたって、大魔王と戦え」と。これもわかります。授業だと、授業計画全体の流れを理解してもらって、「今回は、その全体のうちのここ、このテーマに関して話をします。このポイントに関して理解を深めて」という感じでしょうか。③ストーリーをつくる

→ゲームだと「数百年前から、この町は、勇者が守ってきたのじゃ」。ゲームで戦うことの背景、コンテクストを明示して、戦う意味をはっきりさせるわけですね。授業だと、この授業を学ぶことの学問的な意義のようなことを理解してもらうことかな。どうでしょう。④フィードバックは迅速に行う

→ゲームだと「効果はバツグンだ。経験値50を得た。勇者はレベル25になった」。これもわかりやすいですね。授業だと、リアクションペーパーへのコメントを書いて返していくとかがそうでしょう。⑤成功すれば、わかりやすい報酬をもらえるように

→ゲームだと「魔王を退治した勇者は、次期の王となり金10,000を与えられる」。これもよくわかる。レポートを1回提出すると何点…みたいな感じかな。シラバスだと、成績評価の方法のあたりでしょうか。⑥競争者の情報も見える化する

→ゲームだと「西の町の勇者は、魔王まで3ブロックまで迫っているぞ」。競争することで、戦う意欲が高まるのかな。

■こうやってみていくと、⑥を除いて、大学の授業の場合も、授業そのものに加えて、シラバスや現在取り入れられているクラウド型の教育支援サービスの中に、①から⑤について一定程度取り入れられているようにも思います。⑥も、個別の授業でなく、成績全体であればGPAという数値で確認できます。もっとも、「〜〜するのじゃ」みたいなゲームのノリというか、そのような表現はしていませんけど。

■以上のことは、もちろん「機能」としては…です。先ほどリンクを貼り付けたサイトの記事によれは、「おもしろいゲーム」でなければ、ゲーミフィケーションは失敗するのだそうです。あたりまえですが、おもしろい中身の授業でなければ、①〜⑤が授業の運営に取り込まれているにしろ相手にされません。しかも、全ての人にとって面白いゲームは存在しないように、全ての学生にとって面白い授業も存在しません。

■なぜ、こういうことに関心を持ったかというと、以前、ゼミで卒論の指導をしていた時に、一人の学生さんが、「こうすれば卒論が絶対にうまくできるという道筋を示してくれたら、やる気スイッチ入るんですけどね」と言ったことを時々思い出すからです。その時は、何を言っているんだろうと驚きましたが、このゲーミフィケーションという概念を知ると、彼の言わんとすることもなんとなく理解できます。そういえば、その学生さんは日々ゲームに没頭している人でした。

■授業の運営でゲーミフィケーションを意識することは、それほど難しいことではないと思います。おそらく、無意識のうちにそうやっている教員もおられるでしょうね。そもそも、シラバスがそのような構造を取り込んでいるようにも思います。で、問題は卒論ですね。ゲームの場合は、ゲームを提供する人たちがいて、その提供されたゲームを体験して消費する人がいて成立していますが、卒論は、自分自身で意味や意義のある課題をみつけて、その課題を明らかにするために研究に取り組むわけです。教員は、それを側面から支援するわけです。ですから、あえて卒論でもゲーミフィケーションという考え方にこだわるのであれば、自分で面白いゲームを作りつつ、自分でそのゲームを体験してワクワクする…ということになるのでしょうか。もっとも、研究は自らの意思で行うものです。個人的には、そもそもゲーミフィケーションは成り立たないと思っています。

■ああ、卒論の指導。何年もやっていますが、いつもいつも苦労しています。

芋焼酎「安田」

■先日、知り合いの方から、芋焼酎「安田」(国分酒造)をいただきました。私が毎週通っている大津駅前の居酒屋「利やん」でこの「安田」をキープしており、そのことをご存知でプレゼントしてくださったのです。ありがとうございます。この「安田」、通常の芋焼酎のように米麹ではなく、芋麹を使っている芋焼酎です。つまり、芋100%の芋焼酎なのです。

■なぜ銘柄が「安田」かといえば、杜氏さんのお名前が安田宣久さんだからです。この杜氏さんのことを、国分酒造のサイトの中で読むことができます。以下は、そこからの引用です。

平成4年、国分酒造の杜氏になった”安田宣久” 5年後の平成9年に取り組んだ芋100%焼酎「いも麹芋」が、安田にとって大きな転機となりました。以来、過去にあったものを蘇らせることにロマンを感じるようになりました。

安田宣久が杜氏になって20年後の平成24年、杜氏人生の集大成として取り組んだ芋焼酎「安田」。今までにないタイプの芋焼酎ということで予想以上の反響を頂きました。

■「今までにないタイプの芋焼酎」…。そうなんです、飲んだ時の印象がこれまでの芋焼酎と全く異なります。口に含んだ時に、柑橘系の香り、ライチのような香りが鼻に抜けるのです。焼酎に含まれるシトロネロールという物質の値が大変高く、その結果、ライチのような香りがするのだそうです。もともと甘い香りのする芋焼酎が好きですが、この「安田」は特別なような気がします。

2021年度の龍谷大学シーホース

■昨日、学生アメリカンフットボール日本一を決定する「甲子園ボウル」が開催されました。母校、関西学院大学ファィターズと法政大学の対戦になりました。この対戦を観戦した元・京都大学ギャングスターズ監督の水野弥一さんは、この試合に関して次のように印象を述べておられます。フィジカルな側面では法政大学が上回っていたけれど、関学はクレバーな試合運びで大差で勝利したという感じでしょうかね。

関学大は試合運びのうまさが目立ち、さすがの勝利だった。最初の印象ではパワー、スピードといったフィジカルで、むしろ法大が上回り、ディフェンスラインが中央に突っ込んできて圧力は強かった。関学大は立ち上がりこそタッチダウンを奪ったが、相手守備のプレッシャーを受ける場面も目立った。ただ、それも計算済みだったか。関西のリーグ戦でRB前田公が中央突破していたようなプレーは、あまりやらなかった。外に回したり、まともに相手の強い部分とぶつからずに弱点を突いた。

■では、我が龍谷大学シーホース、今シーズンはどのような試合結果だったのでしょうか。龍谷大学シーホースは、Div.1(1部リーグ)で4位になった時代もありましたが、現在はDiv.2(2部リーグ)です。この秋は、入替戦への出場をかけて神戸学院大学と対戦しました。残念ながら、28-21で敗戦でした。試合経過は、トップの動画でご覧いただけます。Div.1に復帰することは来シーズン以降に先送りになりました。なんとしても復帰していただきたいです。頑張って。

■さて、先ほど引用した水野弥一さんの記事で、水野さんは、関学ファイターズに関して以下のように語っておられます。なるほどと思います。ただし、これは何もスポーツにかぎることではないように思います。部長をしている吹奏楽部のような音楽系の課外活動においても同様のことだと思います。

これで4連覇となったが、他チームと違うのは「個人がどういうプレーをするか」ではなく、「チームとしてどうあるべきか」という規律がある。選手個々の自覚、フットボールへの情熱、努力の量が違う。自分たちで良くしていこうという文化、伝統がある。だから、選手が卒業して入れ替わっても、監督が代わっても、チームとして徹底できている。学生スポーツのお手本だ。

龍大出身の谷口将隆さんが世界チャンピオンに

CONGRATULATIONS to the new WBO Mini-Flyweight World Champion Masataka Taniguchi, who defeated Wilfredo Méndez, via 11th-Round TKO in Tokyo. https://t.co/aXL0tTneJP

— WBO (@WorldBoxingOrg) December 14, 2021

■龍谷大学ボクシング部出身の谷口将隆さんが、WBO世界ミニマム級の新王者に。

龍谷大学吹奏楽部第48回定期演奏会のオンラインチケット購入方法

■拙ブログをご覧いただいている皆様。いつもありがとうございます。今回は、龍谷大学吹奏楽部部長としてお願いがあります。龍谷大学吹奏楽部では、12月25日、ザ・シンフォニーホールで第48回定期演奏会を開催いたします。会場のチケットは完売いたしました(当日のチケットの販売もございません)。しかし、オンラインチケットはまだ販売しております。定期演奏会当日の16時30分まで販売しております。遠くにお住まいの皆さんにも、お楽しみいただけます。以下は、オンラインチケットの購入方法です。どうぞ、よろしくお願いいたします。

■拙ブログをご覧いただいている皆様。いつもありがとうございます。今回は、龍谷大学吹奏楽部部長としてお願いがあります。龍谷大学吹奏楽部では、12月25日、ザ・シンフォニーホールで第48回定期演奏会を開催いたします。会場のチケットは完売いたしました(当日のチケットの販売もございません)。しかし、オンラインチケットはまだ販売しております。定期演奏会当日の16時30分まで販売しております。遠くにお住まいの皆さんにも、お楽しみいただけます。以下は、オンラインチケットの購入方法です。どうぞ、よろしくお願いいたします。

■今回の定期演奏会では、コロナ感染対策として出演者へのプレゼント・差し入れの受付及び、終演後の出演者のお見送り、面会等を取り止めさせていただきます。どうぞ、よしくお願いいたします。なお、当部の感染拡大防止対策情報につきましては、龍谷大学吹奏楽部公式HPをご覧ください。

https://ryukoku-windmusic.com/topics/countermeasure2

■今回は、「パントマイム」(P.スパーク)、「トッカータとフーガニ短調」(J.S.バッハ)、「組曲惑星より『木星』」(G.ホルスト)等を演奏します。ポスターやチラシで公になっている曲はこの3曲ですが、もちろんこれら以外の曲も演奏されますので、ご期待ください。さて、今日は、ひとりの部員と偶然に話をすることができました。彼は「トッカータとフーガニ短調」でトランペットを吹くといっていました。難しいんだそうです。元々は、オルガンの曲ですが、そのオルガンの曲をオーケストラのために編曲した作品を、さらに吹奏楽のために編曲した作品のようです。彼は、定期演奏会が終わっても安心できません。年が明けると卒論も提出しなければなりません…、頑張ってください。

【オンラインチケットの購入方法】

こんばんは!

オンラインチケットの購入方法を動画で説明いたします。コロナ禍で遠方から見に来られない方も、ご自宅で私たちと優雅なクリスマスを過ごしませんか?🎅🏼🎄

当日、12月25日(土)の16時30分まで販売しております⭐️#龍谷大学吹奏楽部#第48回定期演奏会 pic.twitter.com/csbYEU2T05— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) December 8, 2021

卒業論文の執筆に向けて

■火曜日の4限は「社会学演習I B」です。3回生の後期のゼミになります。夏期休暇中に、各自の卒論に資すると思われる書籍2冊を選び、その2冊に関して書評を書いてもらいましたが、後期の演習の前半では、その書評を元にグルーブワークを行ってもらいました。

■自分で執筆した書評を元に「この本のどこが面白いのか」を他のメンバーに丁寧に説明してもらいながら、各自の卒論のテーマも同時に明確にしていく…ということを目指しました。また、グループワークを通して、全員がお互いに何に関心を持って卒論執筆に向けて研究しようとしているのかを知ることができました。

■そのあと(後期のゼミの後半)は、各自の研究テーマに関して1回につき2人ずつ報告してもらいました。今年度のゼミ生は人数が少なめで12名ということで、一通り報告が終わりました。研究テーマの報告と並行して、希望するゼミ生徒との面談も丁寧に行いました。その結果、12人のうち半分ほどの人が卒論のテーマと調査フィールドが、ともに明確になってきました。就活が忙しくなる前に、まずは調査を開始してもらうつもりです。

■残りの半分の人たちは、まだテーマしか決まっていない人、またテーマもまだぼんやりとしている人たちということになります。その方達とは引き続き、面談を継続してサポートをしていこうと思います。

■トップの写真は、昨日の4限のゼミの時の様子です。これからどうやって調査を進めていくのか、各自の研究計画についてグループに分かれて説明してもらっています。もちろん、テーマがはっきりしていない人は計画の立てようがないので、仲間の研究計画に関する考えを聞くことになります。また、私から促したわけではありませんが、自分の研究と就職活動を「車の両輪」としてどうやって両立させていくのか、そういった点についても意見交換を行なっています。

■もっとも、テーマと調査フィールドが決まったとして、きちんと「自分の現場」であるフィールドに通わないと、卒業論文は書けません。このあたりがね、就活の中でだんだん後回しになってしまうんですよね。苦しむのは自分自身なんですけどね。

社会学部の学生の卒業制作(キャリアセンターの動画視聴者数を 増加させる策の研究)

■瀬田キャンパスの学生食堂のあたりに、何らや目立つ横断膜が!! ブルーシートに大型の印刷機で印刷した字を貼り付けてあります。手作り感満載です。「就活 業界研究会 龍ナビで見逃し配信中」。「龍谷大学キャリアセンターが実施した、『業界研究会』の動画をオンラインで配信していますよ」とアピールされているわけですね。とってもシンプルですが、これは普通の立て看板よりも目立つような気がします。ちゃんとQRコード(巨大…)が貼り付けてあって、すぐにでもスマホで動画を視聴することができます(学内はWi-Fiを使えます)。

■瀬田キャンパスの学生食堂のあたりに、何らや目立つ横断膜が!! ブルーシートに大型の印刷機で印刷した字を貼り付けてあります。手作り感満載です。「就活 業界研究会 龍ナビで見逃し配信中」。「龍谷大学キャリアセンターが実施した、『業界研究会』の動画をオンラインで配信していますよ」とアピールされているわけですね。とってもシンプルですが、これは普通の立て看板よりも目立つような気がします。ちゃんとQRコード(巨大…)が貼り付けてあって、すぐにでもスマホで動画を視聴することができます(学内はWi-Fiを使えます)。

■これをやっているのは、キャリアセンターの職員さんではありません。社会学部コミュニティマネジメント学科の学生さんたちです。たしか、4回生の卒業制作だったかな、まあ学生さんの取り組みなんだそうです。彼らが取り組んでいるのは、3回生が就活をスタートさせるにあたって、まだ就活に対する意識がボヤッとしている状況で、この「業界研究」の動画を見てもらうことなのです。もちろん、この動画の中身については関わっておられませんが、大変重要な役割を果たされているように思います。

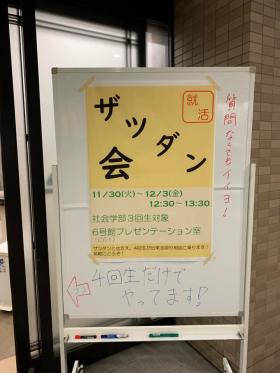

■デザインされた洒落た立看板よりも、ずっとインパクトがあります(こんなことを書くと、頑張って働いている職員さんたちに怒られそうですが…)。学生さんたちは、昼休みのみ、この横断幕を貼っておられます。昼休みが終わると畳んで社会学部の建物にそっと保管されています。頑張っていますね。もう一枚の写真は、「ザツダン会」。これは以前にも投稿した写真ですが、これもこの横断幕の学生さんたちが取り組まれているイベントとのことでした。就活に不安を抱えて何から始めて良いのかよくわからない後輩たちと雑談をすることの中で、いろいろ学生ならではのアドバイスをしていこうということのようです(たぶん)。素敵な取り組みですね。

■以上とほぼ同じ投稿をfacebookにしたところ、キャリアセンターの幹部職員の方から、今朝、メールをいただきました。以下は、その一部です。

このたびは社会学部の学生の卒業制作(キャリアセンターの動画視聴者数を増加させる策の研究)の件をご紹介いただきありがとうございます。

キャリアセンターに偏らない第三者としてのコメントやご評価が大変ありがたいです。学生さん(元キャリアサポーター)自らがキャリアセンターに相談に来てくれ、社会学部教務課にも協力いただき実現しました。

■「キャリアサポーター」とは、以下のような制度です。キャリアセンターの公式ページからの引用です。「龍谷大学では、1・2年次生の学生がキャリアセンターの実施するイベントをサポートし、上級生の就職活動を支える活動を行っています。企業説明会等の企画・運営を通じて、社会人と接することができます。また企業説明会では、企業が求める人材像についても知ることができます」。今回の「キャリアセンターの動画視聴者数を 増加させる策の研究」を企画した学生の皆さんは、このキャリアサポーターを務めた経験から、後輩の皆さんのキャリア形成を支えようとされているのですね。なるほど、ますます素敵な取り組みだと思います。

■最後にもうひとつ。このような学生の皆さんの自主的な学内での取り組みが、その他の多様な取り組み、例えば高大連携での取り組み、学生の皆さんの地域連携の活動、卒業生の活躍、校友会の現役生に対する支援…、そのような様々な活動や取り組みが、「建学の精神」のもとで一連の連関を持った「大きな流れ」として、高校生・受験生、保護者、地域社会の皆さんから認知されるようになったら良いなあと個人的に強く思っています。龍谷コミュニティのスクールカラーがもっと鮮明になってほしいと思っています。

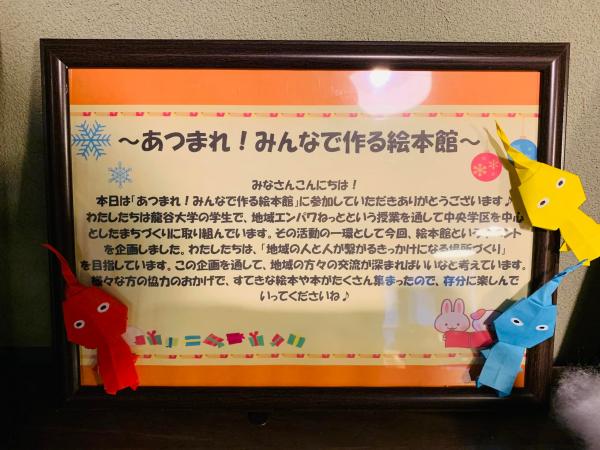

「あつまれ! みんなで作る絵本館」(2回目)

■「あつまれ!みんなで作る絵本館」(龍谷大学社会学部社会共生実習)、昨日と今日、先月に続き2回目のイベントを開催しました。中央学区の地域の皆さん、中央小学校や幼稚園の皆さんに、たくさんの絵本をご寄付いただきました。場所は、大津市役所の「まち家オフィス結」をお借りしています。ボランティアの皆さんによるマジックショーとお話し会を開催します。学生達は、ペーパーツリーやクリスマスリースをつくる工作コーナーを担当します。「まち家オフィス結」(大津市京町1-1-46)。

■2日目は読み聞かせのボランティア団体の皆さん(「膳所おはなし文庫」さん)が、お手伝いくださいました。ありがとうございました。こちらの団体、私が知らなかっただけで、地域ではとても有名な団体なのだそうです。50年ほど活動を続けておられます。赤ちゃんたちも、読み聞かせの声に耳を傾けている様子に驚きました。もちろん、1歳になる前の赤ちゃんですから、言葉が理解できているわけではないと思いますが、きっと何かが伝わっているのですね。

■2日目は読み聞かせのボランティア団体の皆さん(「膳所おはなし文庫」さん)が、お手伝いくださいました。ありがとうございました。こちらの団体、私が知らなかっただけで、地域ではとても有名な団体なのだそうです。50年ほど活動を続けておられます。赤ちゃんたちも、読み聞かせの声に耳を傾けている様子に驚きました。もちろん、1歳になる前の赤ちゃんですから、言葉が理解できているわけではないと思いますが、きっと何かが伝わっているのですね。

■今日は、小さな赤ちゃんを連れた若いお母さんとお父さんがお越しくださり、「絵本館」を親子で楽しんでおられました。若いお母さんお父さんとお話しもさせていただきました。お話を伺いながら、週末、自宅の近くに、いろんな方達と出会ったり交流できたりする楽しい場が必要なんじゃないのかなあ、そのような場が求められているのではないのかなと思いました。

■2日にわたって開催された「絵本館」に、フルに参加してくれたMちゃん(小2)のこともご紹介しておきます。Mちゃんは、先月開催した「絵本館」にも来てくれました。絵本を読んだり、工作をしたり、大学生のお兄さんお姉さんとお話をすることが楽しくて、今回はお父さんと一緒に参加してくれました。

今回の「絵本館」を盛り上げるために、自分の家にある絵本を持ってきてくれたり、小さな子どもたちが大好きなアンパンマンのイラスト入りの手作りカードを作ってくれたり(私はおじいさんですが、カレーパンマンを書いてもらいました)、また「まち家オフィス結」のスタッフの皆さんにお礼の手紙も書いてくれました。年下の子どもたちと遊ぶ風船を使ったゲームを即興で考えてくれたりもしましたね。半分、スタッフみたいな感じです(^^;;。Mちゃんは、来月以降も「絵本館」が開催されることをとっても期待しています。さて、どうなるかな。学生の皆さんや地域の皆さん、そして今回場所を提供してくださった市役所の職員の皆さんと、よく相談をしたいと思います。

■今回「絵本館」を企画・運営した学生の皆さん、いろんな経験をすることで、自分に中に眠っていた力に気がついたのではないかと思います。次回の授業では、一連の活動の「振り返り」をする予定にしています。

■そうそう、もうひとつ。この「絵本館」のこと、読売新聞でも取り上げてくださいました。そして、その記事を、1人の学生が小学校1年生の時にお世話になった担任の先生が読んでくださったようです。今日はその担任の先生が、その学生に会うためにわざわざ「絵本館」にお越しくださいました。素敵なことだな〜と思います。