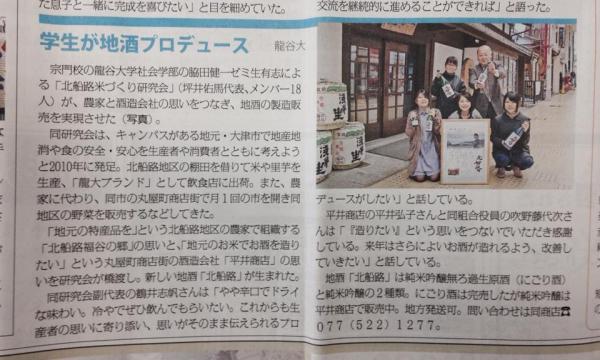

地酒プロジェクトの記事

純米吟醸「北船路」

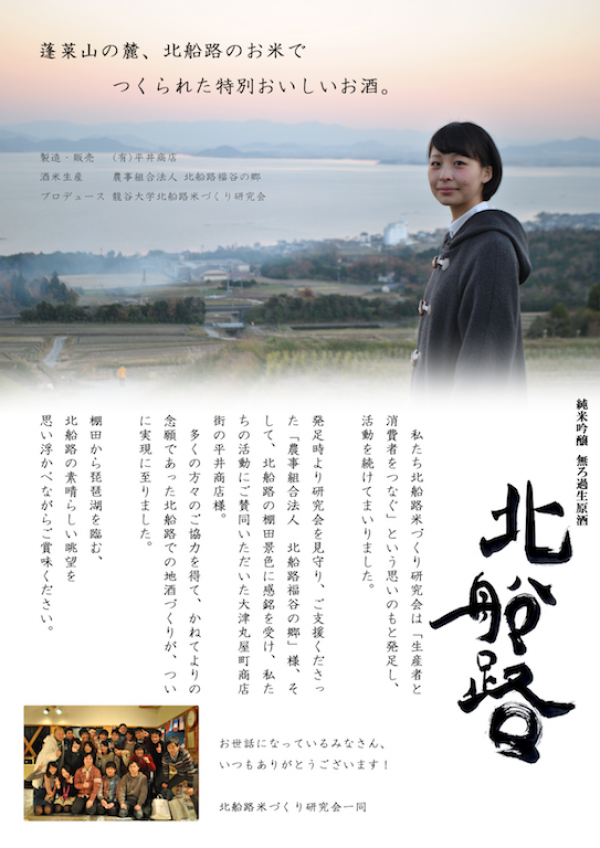

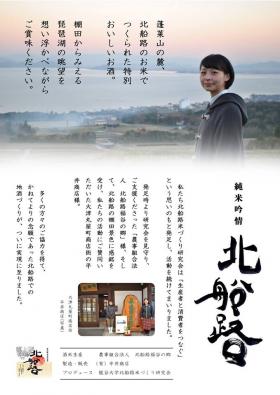

■船路で栽培した酒米・山田錦を原料に、大津の平井商店さんで醸造した純米吟醸酒「北船路」、発売されています。純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」の時に作ったポスターも少し修正されました。下の方をご覧ください。この「北船路」を醸された平井商店さんのお店の前です。並んでおられるのは、こちらの奥さんとお嬢さんです。素敵なポスターになりました〜。

■船路で栽培した酒米・山田錦を原料に、大津の平井商店さんで醸造した純米吟醸酒「北船路」、発売されています。純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」の時に作ったポスターも少し修正されました。下の方をご覧ください。この「北船路」を醸された平井商店さんのお店の前です。並んでおられるのは、こちらの奥さんとお嬢さんです。素敵なポスターになりました〜。

■昨年度と今年度は、ゼミには、パソコンのデザインソフトを使いこなせるYさんがいます。また、使いこなせるだけでなく、とても素敵なチラシやポスターを製作してくれています。「北船路米づくり研究会」の情報発信に貢献してくれています。しかし、Yさんは来年の3月に卒業します。そのとき急にデザインや情報発信の技術レベルがダウンしてしまうかも…ということが気になっています。もちろん、活動のメインはデザインではありませんので、実質をしっかり維持・発展させていくことが大切なのですが、そうはいっても、やはり気になるのです。

■もっともYさんは、超・前向き。「せんせー、大丈夫です。私が後輩を指導して、ソフトが使いこなせるように指導します」といってくれています。3年生のゼミはまだ始まっていませんが、Yさんのような先輩が手ぐすねをひいてまっていますので覚悟してやってきてください。

【追記】■純米吟醸無ろ過生原酒・純米吟醸酒関連エントリーです。

純米吟醸「北船路」の取材

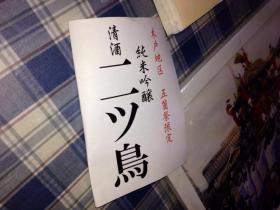

清酒「二ツ鳥」

生原酒「北船路」の記事、大学のホームページに掲載されました!

生原酒「北船路」のポスター

純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」のお披露目

純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」のラベル貼り

純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」がいよいよ!!

純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」

地酒プロジェクト・生原酒「北船路」のラベル完成

地酒プロジェクト

【追記】◾︎おお、この段階で…「ポスターに誤字があります」と、担当学生から連絡が入りました。ガーン。よく見ると、確かに…。さて、どこわかりますか。修正版ができしだい差し替えます。もう、かなわんな〜…。

純米吟醸「北船路」の取材

京都大学のCOC事業「COCOLO域」

■以前、京都大学がCOC事業に応募したときいて驚きました。というのも、COC事業は、すべての大学に開かれているとはいえ、地方の国公立大学のために…という風の噂を聞いていたからです(あくまで噂ですけどね…)。先端研究のみならず、こういった地域連携事業についても大学改革のなかで推進しようとされているのですね。

■正式名称は「KYOTO未来想像拠点整備事業-社会変革期を担う人材養成」。「地域のみなさま(団体・企業)と、京都大学の教職員・学生のコラボレーションで、『京都の各地域の課題を解決する』ことを目指した、京都大学による『大学COC事業』」。京都に関する講義を行う「まなびよし」、フィールドで実際の問題と向き合う「いきよし」、地域のワンストップ窓口や地域連携事業を担う「つなぎよし」といった活動を通して地域課題の解決に向かうのだそうです。「〜よし」というのは京都弁ですね。さてさて、どんな活動が行われるのか注目したいと思います。地域連携の分野も、大学間で競争状況に入っているような気がします。だからこそ、その「実質」や「結果」、そして地域社会からの「評価」が問題になってくるのです。これまでのように、「うちは地域連携をやっていますよ」というだけでは通用しなくなっているのだと思います。

■ちなみに、COC事業とは、以下の通りです。

『地(知)の拠点整備事業(大学COC事業)』とは、文部科学省の補助事業です。以下の3点を目的とされています。

1.好循環の創出

地域の課題(ニーズ)と大学の資源(シーズ)のマッチングにより、地域と大学が必要と考える取組を全学的に実施

大学は自らがもつ“知”を地域再生・活性化のために活用し、また地域は自らがもつ“教育力”を大学に還元

2.地域課題に対する応答性向上のためのガバナンス改革

学内組織が有機的に連携し、「地域のための大学」として全学的に地域再生・活性化に取り組み、将来的に教育カリキュラム・教育組織の改革につなげる

3.学外との組織力向上

協定の締結や対話の場の設定等により、大学と自治体・地元企業等が組織的・実質的に協力できる環境の構築をめざす

【追記】■facebookの公式ページもあります。そのなかに、次のような記事がありました。「COC事業評議会」に関する記事です。どのような推進体制で取り組んでいるのか、少しだけ垣間見えるような気がします。いろんな意味で、興味深いです。

本日は、第1回COC事業評議会が開催されました!

COC事業評議会とは、学内からは総長、副学長(教育担当)、関連部局長、学外からは「京都の未来を考える懇話会」のメンバー(京都府知事、京都市長、京都府観光連盟会長、京都商工会議所会頭、京都新聞社会長、池坊次期家元)が委員としてCOCOLO域の基本方針について協議する会議です。

一言で言えば、COCOLO域のトップ会議ですね。

写真は会議後の部屋の様子。

関係者の方々には、年度末の大変お忙しい時期にも関わらず、会議の開催のため色々とご協力をいただきました。

本日の協議会を通じて、COCOLO域は学内外の様々な協力があってこそ成り立つ事業であると、事務局としても改めて痛感しました。

本日の協議をふまえ、教職員・学生・地域住民が、また、学術・文化・産業・行政がしっかり連携していける取組を推進していけるよう努力していきます!

清酒「二ツ鳥」

■今日は、第27回「北船路野菜市」でした。「大津百街館」の改装工事も終わり、今月から再び「大津百街館」前で野菜市を開催できるようになりました。この野菜市とは別に、近くの平井商店でも学生たちと指導農家のFさんが相談中でした。なんでも、北船路を含めた旧志賀町の木戸地区の春の祭「五箇祭」限定のお酒を売り出すのだそうです。地域・期間限定の清酒です。先日からのエントリーでもお伝えしたように、「北船路米づくり研究会」では、北船路の「農事組合法人福谷の郷」さんと清酒「浅茅生」を製造されている「平井商店」さんとのあいだをつなぎ、「福谷の郷」さんの方で酒米を生産し、その酒米を原料に「平井商店」さんで、純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」を醸していただきました。

■こんどは、生原酒「北船路」に続いて、「二ツ鳥」という銘柄です。この「二ツ鳥」とは、指導農家のFさんによれば、北船路の氏神である「八所神社」の昔の名前なのだそうです。自分自身でも調べてみました。「大津のかんきょう宝箱」というサイトのなかに説明がありました。ずいぶん古い時代の名前なのですね。

八所神社(八屋戸1074)は、県道高島大津線(旧国道161号線)蓬莱駅前交差点から南へ100メートルJR湖西線と交差する付近にあります。元亀2年(1571年)織田信長の比叡山焼き討ちの際、日吉神社は御神体を伊香立下在地町の八所神社に移し難をのがれましたが、危険を感じて二ツ鳥神社(現、八屋戸・八所神社)に御神体をあずけました。後の天正6年(1578年)二ツ鳥神社は八所神社と改称されました。

生原酒「北船路」の記事、大学のホームページに掲載されました!

■ゼミで行っている「北船路米づくり研究会」の活動は、学長室広報の皆さんにご支援いただいてきました。今回も、大学のホームページでトップの画像のような記事をアップしていただきました。本当にありがとうございます。現役の学生たち、特に3年生の諸君が、この地酒のプロデュースに関しては頑張ってくれました。酒米の田植え・稲刈り、酒瓶に貼るラベルやポスターのデザイン、そして販売促進のための様々な活動、頑張ってくれました。

■しかし、今回、このような形で研究会の活動が花開いたのは、すでに卒業している先輩たちの活動の蓄積があってのことなのです。現役の学生諸君にわかってもらいたいことは、社会的評価も何もないところから活動を立ち上げてきた、先輩たちの偉大さにこそ感謝しなくてはいけない…ということなのです。自分たちの活動は、先輩たちの活動が耕してきたよく「肥えた畑の土」があったからこそ、花開いたのだ…ということを忘れてはいけません。もちろん、先輩の皆さんはこう言うでしょう。「後輩の皆さんはすごいと思います。私たちには、とてもこんな活動はできませんでした…」と。でも、違うのです。先輩たちに感謝することが大切なのです。そのような気持ちで活動を継続することが、皆さんの人間力を何倍にも大きくしていくのです。

守山市健康なまちづくりプロジェクト

■龍谷大学社会学部には、現在のところ、4つの学科があります。社会学科、コミュニティマネジメント学科、地域福祉学科、臨床福祉学科です。龍大社会学部は「現場主義」を理念にかかげて、地域社会との連携に非常に力を入れています。私が担当している「大津エンパワねっと」も、そのような理念にもとづいて企画された教育プログラムです。「大津エンパワねっと」は4学科により共同運営されています。しかし、あまりこのブログでは紹介してきませんでしたが、個々の学科のなかでも地域連携に重点を置いた実習に積極的に取り組んでいます。

■今回ご紹介するのは、コミュニティマネジメント学科の「守山市健康なまちづくりプロジェクト」です。井上辰樹先生が担当されています。井上先生は、継続的に、守山市で「ストックウォーキング教室」を開催されきました。私はよく知らなかったのですが、調べてくると、このストックウォーキング、いろんな効果があるようですね。

・普段用いない上肢の筋を活性化させ、心肺機能に より大きな刺激を与える。

・肩こりや四十肩等も予防できる可能性がある。

・ストックを用いて歩くと歩幅が広くなり、下腿の筋力も増強できる。

・歩行姿勢が矯正される。正しい姿勢を維持する ことにも効果がある。

■この「守山市健康なまちづくりプロジェクト」では、「町おこしと共に高齢者の生活習慣病の克服」を目標にされています。地域スポーツには、地域の皆さんの関係を強化する可能性があります。この記事のなかには、次のような記述もあります。「この教室は歩くこと以上に、孫よりも若い子たちと話することが、とても楽しみで毎回参加しています、という声も聞かれました」。もっと他の学科の取り組みに注目していかねばなりませんね。

「食育イベント」と「米研基金」

■ゼミで行っている「北船路米づくり研究会」では、滋賀県・農林水産部・「食のブランド推進課」の「環境こだわり農業連携PR事業」を受託しています。昨年に引き続き、2年目になります。今日は、この事業に関連する「食育イベント」を、明日、大津市の観音寺にある「みつばち保育園」で開催しました。

■「みつばち保育園」では地産地消や食育に積極的に取り組まれ、給食に北船路産の環境こだわり米こしひかりを使用されています。また、「みつばち保育園」の園児さんたちは、北船路の農事生産法人「福谷の郷」の田んぼで、遠足として田植えや芋掘りの体験をされています。このように「みちばち保育園」は北船路と深い関係をお持ちということから、私たち「北船路米づくり研究会」との間にも良き「ご縁」をつくっていただくことができました。園児さんたちの田植えや芋掘り作業をゼミ生たちがサポートさせていただいたり、園児さんや保護者の皆さんには、毎年開催している農村-都市の交流イベント「かかし祭」にご参加いただいたりしています。

■今回の「食育イベント」では、北船路で生産された野菜を販売するとともに、キャベツスープ(トマト風味の野菜スープ)を提供し、「美味しい野菜」について知っていただくことができました。また、同時に、滋賀県が進めている「環境こだわり農産物」の大切さについても情報を提供させていただきました。この日は、ちょうど園児さんたちの発表会が開催されていました。保護者のみなさん、そして園児さんたちのおじいちゃん・おばあちゃんたちも参加され、私たちの「食育イベント」もにぎわうことになりました。

■トップの写真には、純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」の一升瓶が展示してありますが、これはあくまで活動紹介と宣伝のためにおかせていただきました。当然のことですが、試飲等はおこなっておりません。購入をご希望の方たちに、大津市の丸屋町商店街にある平井商店さんでお買い求めいただくようにお願いをしました。保護者の皆さんにも、ぜひ生原酒「北船路」を楽しんでいただきたいと思います。

■トップの写真には、純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」の一升瓶が展示してありますが、これはあくまで活動紹介と宣伝のためにおかせていただきました。当然のことですが、試飲等はおこなっておりません。購入をご希望の方たちに、大津市の丸屋町商店街にある平井商店さんでお買い求めいただくようにお願いをしました。保護者の皆さんにも、ぜひ生原酒「北船路」を楽しんでいただきたいと思います。

■とろこで、この「食育イベント」のあと、大津市の中心市街地にある町家キャンパス「龍龍」で仕事をしていると、4年生のリーダーMくんが相談にやってきました。「北船路米づくり研究会」の活動費は、わずかな実習費(社会学科のゼミ実習費)と、大津市役所からの助成金、そして滋賀県庁からの事業委託費で賄っています。カツカツの状況です。特に、交通費がばかになりません。それは、現役の学生たちだけでなく、すでに卒業したOB・OGたちも経験してきました。そのような問題を、卒業したOB・OGたちで少しでも支えようと、「米研基金」を創設してくれるというのです。ありがたい話しです。OB・OGの皆さんは、研究会に寄付をすることで米・芋・日本酒が自宅に届くことになる…そのような仕組みです。もちろん、農作業やその他の活動にも参加してくれることが期待されています。これは、昨年の春に卒業した米研2期生のリーダーIくんと現役の米研3期生のリーダーMくんとが相談することのなかから企画されたようです。どのような展開になるのか、楽しみです。

【追記】■今日の「食育イベント」で、指導農家のFさんは、笑顔で「せんせー、私、この米研にかけてもすからね!」とおっしゃいました。ありがたいことです。学生の取り組みが本格化するにつれ、Fさんの村づくりの夢もひろがっていきます。こうやって、学生たちと地域がともに能力と潜在的な可能性を相互に開花させていくこと、それが教育実践のなかでおこってくること…。私が「地域連携型の教育」なかで目指してることのひとつは、このようなことなのかもしれません。「みつばち保育園」の園長さんからは、研究会に対する感謝のことば、今後も連携事業を展開していきたいとのご要望をいただきました。頑張って連携していきたいと思います。横につながることで、それぞれの持ち味を活かしつつ、創発的に新しい価値が創造されていく活動。米研の活動が、そのような活動に成長・発展していけばなと思っています。

純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」のお披露目

■いろんな出来事が続き、ブログで逐次報告しているだけの余裕がありません。すみません。ということで、この出来事もこの前の土曜日のことになります。私のゼミで組織している「北船路米づくり研究会」のゼミ生たちがプロデュースした純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」が、いよいよ一般の皆さんにもご賞味いただけることになりました。この生原酒「北船路」は、北船路集落の農事組合法人福谷の郷が生産した酒米(山田錦)を原料に、浅茅生の銘柄で知られる大津市の平井商店さんが醸造したものです。詳しいことは、以下のブログ記事をご覧ください。

■トップの写真は、北船路の氏神である「八所神社」」で、農事組合法人の組合長Oさんと、研究会の地酒プロジェクト・リーダーのTさんが、「村で頑張って生産した酒米で地酒が誕生した」との報告を神様にしているところです。「北船路」との名称のついた地酒を通して、村の農産物のブランディング化を一層進めていくことができればと思います。2人の学生、TさんとUくんが、その後、指導農家のFさんに手伝っていただきながら、村のなかで予約注文されたお宅に生原酒「北船路」を配達してまわりました。事前に、学生たちは、村をまわって予約受付のチラシをポスティングしてまわっていました。そのあたりのことは、すべて学生たちと指導農家との連携で進められました。私が出る幕はほとんどありませでした。とても素晴らしいことだと思います(逆にいえば、学生からの「報連相」が足らないということでもありますが…)。下の写真(左)は、「八所神社」にお供えされた生原酒「北船路」です。写真(右)は、学生たちが予約された方にお届けにあがっているところです。こちらのNさんは、私たち素人の農作業をみるにみかねて、時折、お手伝いしてくださっています。Nさん、ありがとうございます。

■生原酒「北船路」のお披露目は北船路の集落だけでなく、大津の街中でも行われました。浜大津にある「旧大津公会堂」で開催された、ドキュメンタリー映画「よみがえりのレシピ」の上映会と同時に開催された「マルシェ」に、「北船路米づくり研究会」も参加し、来場された皆さんに私たち研究会の活動を紹介するとともに、生原酒「北船路」の試飲もしていただきました。多くの皆さんに、「北船路」の美味しさを味わっていただきました。

■現在、3年生は就職活動がとても大変な時期なのですが、それでも、なんとか時間の都合をつけて、研究会リーダーのTくん、地酒プロジェクトリーダーで全体のサブリーダーでもあるTさん、そしてUくんが、頑張りました。それから、4年生のリーダーMくんも、実家の姫路にもどっているにもかかわらず、大津までかけつけてくれました。ありがとう。Mくんは、「北船路米づくり研究会」だけでなく、卒業論文でも、そして私が担当してるい「大津エンパワねっと」でも完全燃焼してくれました!!

■マルシェには、仲良しの若いグループの皆さんも多数出展されました。その一部をご紹介します。上の段から。上段左は、龍谷大学理工学部のHくんがリーダーとなって活動している「お野菜大学」のブースです。龍大瀬田キャンパスに隣接する堂という集落で生産した蕎麦で十割蕎麦をつくり、試食してもらっていました。蕎麦の切り方は…ですが、美味しい蕎麦でした。上段右は、2015年に瀬田キャンパスに開設される「農学部」を紹介するブースです。職員のTさんが頑張って説明されていました。このマルシェに来られていた他のグループの皆さんとも、良い出会いがとありました。このマルシェにお誘いして本当に良かったと思っています。中断左は、「大津発酵食の会」の皆さんです。「北船路」を醸造してくださった「平井商店」さん、漬け物の「八百與」さん、そして湖魚の佃煮や鮒寿司の「坂本屋」さん、この老舗の3件の跡取りの皆さんが連携してつくったグループです。私は、大変注目しています。中断右は、「百菜劇場」さんです。この日は、Hさんがこられていました。近江八幡で農地を借りて、ユニークな取り組みをされている方です。この日は、いろいろお話しをさせていただきましたが、龍大の授業とのコラボについて相談させていただきました。うまくいったらいいな〜。いずれも皆さん、お若い方たち。様々な立場や課題意識から「食」や「農」の問題に取り組んでおられます。こういう若い世代の取り組みを、社会的にもどんどん応援したいものです。さて、私よりも少しお姉さんだけど、とってもお若い仲間も。下段左は、旧大公会堂の「大津グリル」さんです。左でふざけているのは、オーナーのTさんです。おちゃめ!!この日は、地場野菜の近江カブラのスープを販売されていました。

【追記】■先日の「マルシェ」にお誘いした農学部の職員の方(そして教員の方)から、「現場に出て現場の話を実際に聞くことや、話してみること」の大切さや、「多くの方々との出会いをいただき、有意義な時間となった」等の感想をいただきました。すてきな関係を紡いでいくきっかけをつくれたのであれば、こんな嬉しいことはありません。こういう役割を、私は講演等のなかで「呼びかけ屋さん」と呼んでいます。地域づくりの現場のなかでは、「ちょっとおせっかいな」「呼びかけ屋さん」の存在が非常に重要になります(それと同時に「つなぎ屋さん」の役割も)。今回は、自分が自らそのような役割を果たしたように思いました。

【追記】■先日の「マルシェ」にお誘いした農学部の職員の方(そして教員の方)から、「現場に出て現場の話を実際に聞くことや、話してみること」の大切さや、「多くの方々との出会いをいただき、有意義な時間となった」等の感想をいただきました。すてきな関係を紡いでいくきっかけをつくれたのであれば、こんな嬉しいことはありません。こういう役割を、私は講演等のなかで「呼びかけ屋さん」と呼んでいます。地域づくりの現場のなかでは、「ちょっとおせっかいな」「呼びかけ屋さん」の存在が非常に重要になります(それと同時に「つなぎ屋さん」の役割も)。今回は、自分が自らそのような役割を果たしたように思いました。