花のある生活

■家族専用のSNSがあります。いろんなサービスがありますが、我が家もあるSNSを利用しています。そのSNSには孫の様子がよく投稿されます。投稿をしてくれているのは娘です。そして、その孫たちの成長を、孫の曽祖父母(私からすると義理の父母)も楽しみにしています。自分たちがとても可愛がった孫(娘)が産んだひ孫。そのひ孫の日々の成長から、“元気”をもらっているようです。今の私は、そのことをリアルに想像できます。曽祖父母は、iPadを使ってSNSを楽しんでいますが、家に篭りがちな生活の中でも、iPadを使うことが良い刺激にもなっているようです。

■ところで、昨日、このSNSにほとんど反応しない息子が(読んではいるらしい…)、珍しく投稿していました。しかも、「ささやかながら、花のある生活を始めました」という文章とともに、水仙を小さな花瓶に生けた写真もアップしていました。ちょっと驚きました。娘が姉で、息子は弟。2人の子どもたちは、私がいつのまにか還暦を超えてしまったように、いつのまにか三十路に突入しています。息子は大学院を出て就職してからは、趣味でアルチメット、ランニング、ボルダリングといったスポーツを楽しんではいましたが、花にも興味を持つようになったんだとちょっと驚きました。まあ、父親も還暦前からガーデニングにハマってしまったわけですけどね。

■花(植物)は暮らしに潤いを与えてくれます。世話をすればするほど、潤いが出てくるように思います。世話に応えてくれるのです。息子は都会のマンション暮らし、工夫をして、日々の暮らしに潤いを与えることを楽しんでほしいなと思っています。

大掃除と「ムーミンコミックス展」

■我が家も年末の大掃除が始まりました。そうなんですが、昨日28日は、ちょっと時間を作って「ムーミン75周年記念 ムーミンコミックス展」(滋賀県守山市・佐川美術館)に行ってきました。コミックス展、貴重な原画ですが、老眼のおじいさんが美術館で観覧するには、美術館内の証明は少し暗いし、もちろんこミックスですから絵も字も小さいし…。正直、ちょっと辛かったです。観覧しているのは、ほとんど若い方たち。老眼なんて関係ない人たちが、ほとんどのようでした。ところで、ムーミンに出てくる「おさびし山」って、英語だと「Lonely Mountains」なんですね。オサビシって、お寂しい…ってことなのか。わかっていませんでした。Ohsabichiという地名かと思っていました。お恥ずかしい…。まあ、それはともかく、せっかくなので、記念にクリアファイルと一筆箋をゲットしました。

■我が家も年末の大掃除が始まりました。そうなんですが、昨日28日は、ちょっと時間を作って「ムーミン75周年記念 ムーミンコミックス展」(滋賀県守山市・佐川美術館)に行ってきました。コミックス展、貴重な原画ですが、老眼のおじいさんが美術館で観覧するには、美術館内の証明は少し暗いし、もちろんこミックスですから絵も字も小さいし…。正直、ちょっと辛かったです。観覧しているのは、ほとんど若い方たち。老眼なんて関係ない人たちが、ほとんどのようでした。ところで、ムーミンに出てくる「おさびし山」って、英語だと「Lonely Mountains」なんですね。オサビシって、お寂しい…ってことなのか。わかっていませんでした。Ohsabichiという地名かと思っていました。お恥ずかしい…。まあ、それはともかく、せっかくなので、記念にクリアファイルと一筆箋をゲットしました。

■今日からいよいよ本格的に大掃除体制に突入しました。私はお節料理を作らない(作れない)代わりに、いろいろ大掃除で頑張ることになっています。まず午前から昼過ぎにかけて庭の掃除に取り組みました。美しかった紅葉もどんどん散って、葉はグランドカバーのタイムの上に落ちることになります。タイムの茂みの中にも入り込んでいます。それをできるだけ丁寧に取り除きました。かなり大変でしたが、嫌々渋々やっているわけではないので(庭の世話は好きだし)、綺麗になって気分は良くなるわけです。

■遅めの昼食の後、今度は1階の窓拭きを始めました。次に、玄関の内外のタイルに水をかけてデッキブラシで擦って汚れを落としました。それから、キッチンの排水の汚水枡の掃除も行いました。これは、結構大変だったなあ。油と洗剤が白く固まっているわけです。塊です。「これはなんぼなんでも、あかんやろ」ということで塊を頑張って取り除きました。驚くほどの量。まいりました。なんとか暗くなる前に、16時前に終りました。

■風呂は昨日、綺麗に仕上げたし、あとは、1階の床拭きと、2階の窓拭きだけです。これは明日に回します。そして最後は、2階の自分の書斎の整理整頓。これが難題なんですよね。昨日は、積読状態になっていた書籍を分類して、書架に収まる場所を作り、とりあえずテーマごとに配架。あとは書類の類だけです。これが本当に大変になります。日頃からきちんと整理整頓ができていないために、こんなことになっているわけなのですが…。この性格というか、傾向は、おそらく一生治らないだろうな。

週末に束の間の慰労

■文理融合型研究プロジェクトの成果をまとめた本の編集で、身も心も疲れ果てたました(本は只今印刷中です)。ということで、自分で自分を慰労するために景色の良い滋賀県内の旅館で1泊してきました。部屋にチェックインした後、早速、部屋についた露天風呂に入り身体を暖めました。そして、部屋の中に置かれているマッサージチェアに座って、身体をマッサージしてもらいました。最近のマッサージチェアは、複雑なことができますね。ちょっと痛かったのですが、身体をよく揉みほぐすことができました。もっとも、残念なことに、慰労のはずが、事務仕事の締め切りが迫っており、パソコンを持参しているところが悲しかったわけですが…。

■文理融合型研究プロジェクトの成果をまとめた本の編集で、身も心も疲れ果てたました(本は只今印刷中です)。ということで、自分で自分を慰労するために景色の良い滋賀県内の旅館で1泊してきました。部屋にチェックインした後、早速、部屋についた露天風呂に入り身体を暖めました。そして、部屋の中に置かれているマッサージチェアに座って、身体をマッサージしてもらいました。最近のマッサージチェアは、複雑なことができますね。ちょっと痛かったのですが、身体をよく揉みほぐすことができました。もっとも、残念なことに、慰労のはずが、事務仕事の締め切りが迫っており、パソコンを持参しているところが悲しかったわけですが…。

■部屋の窓からは、湖北の山々と、琵琶湖の竹生島が見えます。遠くには、沖島、八幡山、比良山系、そしてずっと遠くには比叡の山々が見えました。ということは、方角的には、我が家の屋根も見えるはずです。まあ、実際に、肉眼ではもちろん、一般向けのスコープ等ではわからないとは思いますが。

「孫の絵」と編集作業

■先週の土曜日のことになりますが、子どもと孫たちが、妻の還暦のお祝いをしてくれました。石山にある料理店で、美味しい京懐石料理をいただいた後、今度は自宅で、孫のひなちゃんやななちゃんと楽しい時を過ごしました。子どもたちからは還暦記念や花束のプレゼントがあり、さらに3歳になった1人目の孫であるひなちゃんからは、小さな絵がプレゼントされました。右端のウルトラマン??のような人物がおばあちゃん。熱が出たり、何かあった時にウルトラマンのように頼りになるのはおばあちゃんですしね。真ん中は孫本人です。少し離れたところに、お目目がぱっちり、髪も髭もフサフサで黒々としている人がいますが、これはおじいさんです。実物とは真逆ですね。ハンサムに描いてくれてありがとう。

■さてさて、このような幸せな時を過ごすことができたのは土曜日だけ。日曜日からは、再び、本の編集作業がずっと続いています。文理融合型プロジェクトの研究成果を元にした、『流域ガバナンス 地域の「しあわせ」と流域の「健全性」 』(京都大学学術出版会)という本です。もう1人の編者の京都大学生態学研究センターの谷内茂雄さんと、毎日のようにzoomを通して細かいところまでやりとりをしながら、編集作業を行なっています。

■土曜日は、昼間はお祝いの会や孫と過ごしていたので晩だけになりましたが、日曜日は、午前、午後、晩の3回に分けて合計7時間ほど編集作業に取り組みました。この本が生まれるまで…というか、研究プロジェクトの期間には、いろんなことがありすぎて、思い出したくもないことも多いわけですが、そんなこんな、いろいろあっても、もうじきゴールということになります。私自身は、もう年寄りの部類に入ってきたので、体力や気力のいる文理融合型の研究プロジエクトは、もうこれで最後かと思いますので、なんとか頑張って編集作業を終えたいと思います。

■ただ、さすがに肩や首が鋭い痛みを発してきたので用心しています。この後に、頭痛や難聴が続くと、またまたメニエール病になって寝込んでしまうので。今月いっぱいは、このような作業が続くのかな…。編集者の方とスケジュールを調整しながら、身体を騙しながらの作業になります。今月は入試業務もあるし、博士後期課程の審査もあるし…激務の月になりそうですが、来月は近くの温泉に「Go To トラベル 」で行くことができそうなので、それを目標に頑張ることにします。

■まあ、日曜日はそのような1日だったのですが、夕飯の買い物のついでにホームセンターに寄り道して、黄色のチューリップの球根20個、ヒヤシンスの球根3個、ヤマユリの球根2個、それからタイムの苗を衝動買いしました。黄色いチューリップは、全部1つの鉢に植える予定にしています。春、花が咲いた時のボリューム感を想像して今から楽しんでいます。ヒヤシンスも小さな鉢に植えて、リビングの窓際に置く予定です。朝、リビングの雨戸を開けた時に、漂ってくる素敵な香りが楽しみです。ヤマユリが咲くのは夏ですね。こちらも甘い強い香りがしますね。私は、良い香りがする草木が好きなのだと思います。枯らしてしまったジンチョウゲ、蛾の幼虫に葉を全て食べられてしまったクチナシも、香りのする花を咲かせます。そのうちに、リベンジして素敵な花を咲かせようと思います。明日の午前中はインフルエンザの予防接種があるのですが、朝のうちに、球根や苗を植えてしまおうと思います。

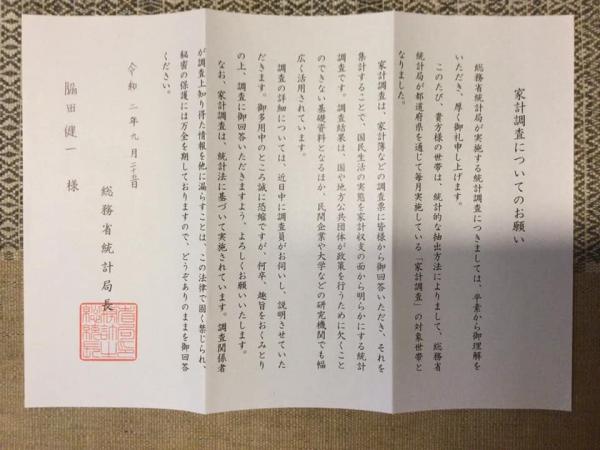

家計調査

■来年の5月まで、我が家では国の家計調査に協力する(協力しなくてはいけない)ことになりました。どこで、何にお金を使ったのか。例えば、鶏肉であれば何g買っていくらであったのか、細かいところまで記録して国に報告しなくてはいけません。だから、重さを測るスケールも配布されました。もちろん、家計ですから、私も含めて家族の家計情報を集約しなくてはいけません。たとえば、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で飲んだとして、その代金はいくらであったとか、コンビニでガムや缶コーヒーを買ったけれどいくらであったとか、全部レシート保管したり金額を記録しないといけません。家計ですから、食費だけでなく、交通費やその他の買い物もすべです。大変です。断ることはできないようです。この家計調査については、こちらに詳しく説明してあります。ここには、「この調査の基となっている統計法では,報告の義務に関する規定があります。また,報告をしない場合の罰則の規定もあります」と書いてあります。厳しいな…。

■ただ、結果として家計簿をつけるのに近いことをやることになります。自分の家の家計については、「特に贅沢はしていないよね〜」とは思っているのですが、結果として、数値から「これはもっと節約しなくては」と考えるかもしれません。そうすると、財布の紐がややきつくなるかもしれません。そんな感じになってしまうと正確な調査にはなりませんよね。さて、どうしたものか…です。ところで、■このような家計調査を集計した結果から、餃子を一番消費している都道府県はどこかとか、よくマスコミのニュースなどに登場しますが、その根拠となっているのはこのような家計調査がベースになっているのでしょうね。

2人のおじいさんの記念写真

■昨日は、朝から、奈良に暮らしている孫たちに会いに行ってきました。プライベートなことですが、自分の人生にとって、おじいさんとして、とても大切なことかと思っています。今週末、孫たちのおとうさん(2人の孫のおとうさん=義理の息子)は用事があって自宅におらず、育児の手が足らないので、応援のためにおばあさんが滋賀から奈良にやってきました。おじいさんは何もできないのですが、孫の2人に会いたいがために、おばあさんについて奈良にやってきたのでした。

■お昼は、比較的近くにある「けいはんな記念公園」のまで車で移動して、そこでピクニックを行いました。公園にある遊具で、3歳の孫と一緒に遊びました。そうして楽しく時間を過ごしいると、どこかでみた人が…。

■大学時代に所属していた関西学院交響楽団の後輩のYくんが歩いていたのです。Yくんは大津で自営業を営んでおられるのですが、これまで時々、仕事や呑みでお会いしてきました。まさかこういう場所でお会いするとは…びっくりです。Yくんは、3人のお孫さんのおじいさんで、私と同じく、お孫さんと一緒にこの公園に遊びにこられていたのです。

■ということで、2人のおじいさんたちは記念写を撮りました。

同世代の訃報

■先日のことになります。約40年ぶりに、大学時代のサークルの仲間Sくんと、SNSを通じてつながることができました。facebookをはじめとして、SNSは同窓生と再会する機会を与えてくれます。大学時代のサークルにも同窓会組織があるのですが、Sくんはそのような同窓組織ともずっとつながっていませんでした。大学を卒業してからは、仕事や生活に一生懸命だとそのような余裕がなくなります。私自身もそうでした。ましてやSくんは同窓生がたくさん暮らしている関西ではなく、遠く離れた地域で仕事をしていましたから余計にそうなりますね。Sくんの場合は、仕事を定年退職したことが、同窓生とつながるきっかけになったのかもしれません。そのSくんが、「先輩のTさんに、学生時代に大変お世話になったんだけれど、どうしているか知っている?」と尋ねてきました。これは、facebookの後でつながったLINEによるやりとりでした。

■さて、SくんからTさんの近況を聞かれたわけですが、私自身もTさんが卒業されてからのことは、全く伝わってきていませんでした。ということで、Tさんと同級生の先輩にもお聞きしてみましたが、ご存知ありませんでした。そうしているうちに、Sくん自身から再び連絡がありました。2年前に病死されていたというのです。そのことを聞いて、私たち同級生は一様にシッョクを受けました。同級生の1人は、「僕の周囲でも、ぽつりぽつりと同世代の人の訃報が増えつつあります」とLINEで述べていました。

■そして、そのすぐ後のことになります。高校時代の同級生Kくんが亡くなったという情報が届きました。これもLINEでした。Kくんとはクラスも違うし、高校時代は特につながりはなかったのですが、私が40数年ぶりに高校の同窓会につながるときに、いろいろ配慮をしてくださいました。感謝の気持ちでいっぱいでした。その同級生が突然亡くなったのです。どうして亡くなったのかはよくわかりません。同窓会のために尽力されておられました。非常に悲しく、残念です。統計的なデータをきちんと確認したわけではありませんが、一般に、還暦を超えたあたりから、人口は少しずつ減り方が急になっていきます。言い方を変えると、死亡率が還暦を超えたあたりから上昇し始めるのです。しかも、70歳を超えると加速度を増していくようになります。そのような現実を知っておくことは、非常に大切なことかと思います。

■私は人口学的なことはよくわかりませんが、過去のシミュレーションによれば、今年2020年は、60〜64歳の男性の人口は約370万人、女性は約380万人となっています。5年後の2025年には、65〜69歳の男性の人口は約350万人、女性は約370万人。男性は、約20万人減少することになります。おそらく、病死が増えていくのではないかと思います。その5年後2030年は、今から10年後ですが、70〜75歳の男性は約325万人、女性は約360万人。男性の方が、亡くなる方が多いですね。よく知られていますが、平均寿命も男性の方が短いですしね。孫が成人する80歳のあたりまでは健康に生き延びて、一緒に呑みに行きたいという夢を持っていますが、どうなるのかはわかりません。5年ごとに、20万人を超える人が亡くなるのですから、その中に自分がいてもおかしくありません。

■こんなことを確認するのは、後ろ向きなことでしょうか。あるいは、意味のないことでしょうか。私はそうは思いません。このブログの投稿とほぼ同じ内容の投稿をfacebookにしたところ、私の同級生からは「私も最近、こうして人生が少しずつ整理されていくんだということを経験しました。その後から生活に対する思いが変わった気がします」とコメントをもらいました。本当にそうですね。仲間が亡くなることを通して、自分自身の人生を少しずつ整理していく…、とても大切なことだと思います。

孫からのメッセージ

■私には2人の孫がいます。先日のこと、その孫たちから葉書でメッセージが届きました。「敬老の日」だったからです。といっても、3歳と0歳の孫は字を書くことができません。娘が代筆?!で送ってくれました。字は書けないけれど、足形を葉書に貼り付けて送ってくれました。嬉しいな〜。上の孫の足形は、葉書の大きギリギリでおさまっていますが、来年は無理のような気がします。来年は、どんな形でメッセージが届くのでしょうね。楽しみです。

■私には2人の孫がいます。先日のこと、その孫たちから葉書でメッセージが届きました。「敬老の日」だったからです。といっても、3歳と0歳の孫は字を書くことができません。娘が代筆?!で送ってくれました。字は書けないけれど、足形を葉書に貼り付けて送ってくれました。嬉しいな〜。上の孫の足形は、葉書の大きギリギリでおさまっていますが、来年は無理のような気がします。来年は、どんな形でメッセージが届くのでしょうね。楽しみです。

■私は62歳ですし、可愛がっている2人の孫から「敬老の日」でお祝いをもらうことはとっても嬉しいことなのですが、同時に「敬老」の対象になることに、まだどこかで違和感を感じている自分がいるような気がしました。歳を取ることを素直に受け入れていたつもりでした。人生の最期に向けて少しずつ歩みを進めていたつもりだったのですが、そのような自分に抵抗する別の自分が、まだどこかに潜んでいるようですね。ちょっと驚きました。

■このことと関係することです。少し前にことになりますが、詩人の伊藤比呂美さんのTweetを見て、「人ごとではないよな〜」と思いました。伊藤さんだけでなく、自分自身に対する自己認識と、周りの人たちからの認識との間にはギャップがありますよね。

保険がなんとかというお役所から封筒がきて、あけたら介護保険証が入っていたので、とっさに「あれ、お父さんとっくに死んじゃったんだけど」と思って、自分のだというのに気がついた。ちょっとショックで、お父さんに話したかった。

保険がなんとかというお役所から封筒がきて、あけたら介護保険証が入っていたので、とっさに「あれ、お父さんとっくに死んじゃったんだけど」と思って、自分のだというのに気がついた。ちょっとショックで、お父さんに話したかった。

— 伊藤比呂美 (@itoseisakusho) September 21, 2020

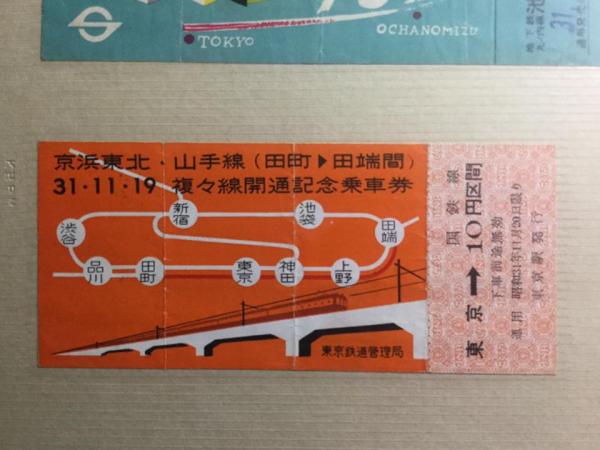

昭和31年(1956年)

■11年前に亡くなった父が残したアルバムが自宅にあります。ほとんどのものは業者さんに頼んで有料で処分していただきましたが、このようなアルバムの類は回収することしました。ところがこのアルバム、普通だといろいろ写真が貼ってあるはずなんですが、そうではありません。コンサートや映画のチケット、観光施設の入場券、そして鉄道開通の記念切符等が保存されていたのです。今時は、スマホで写真を撮るので、若い方は、このようなアルバムをご存知ないかもしれません。ダイヤル式の電話の使い方をご存知ないし、カセットテープの使い方もご存知ありませんし…。わからないのが、普通かと思います。このアルバム、台紙のシートをめくると、シートに粘着剤が塗ってあり、そこに写真を貼り付けてシートを戻す…そんなアルバムです。ただし、父の残したアルバムは、先ほど述べたように、写真は貼ってありません。

■先日のこと、このアルバムのページをめくっていると、面白いもの見つけました。写真の切符です。上は地下鉄の記念切符でしょうか。池袋から東京まで丸の内線が開業した時期ということのようです。昭和31年7月20日とあります。購入したのは7月30日のようですね。もうひとつは、京浜東北線・山手線の複々線開通記念乗車券です。こちらは昭和31年11月19日と印刷されています。今から64年前。私が生まれる少し前、父は新婚だった頃かもしれません。しかし、なんで保存してあるんでしょうね。意外なことに、父は少し鉄道に関心があったのかもしれませんね。まあ、あまりきちんとした理由はないとは思いますが。たまたま残ったのを、アルバムに保存しただけかもしれません。

■ところで、父のアルバムで見つけたこの切符のこと、facebookの鉄道ファンの皆さんが集うページに投稿したところ、鉄道関係の企業にお勤めの、しかも鉄道に大変お詳しい方から、コメントが入りました。「指紋付けないように、日光に当てないように、湿気にさらさないようにして末長く保存お願いしますね」。あれっ、これ本気で言っておられるのかな、それとも冗談かなと思っていると、本気でコメントされていました。「これを生でお持ちと言うだけで「すごい!」と思ってしまいます。おそらく日本中探してもそうそう出てこない代物だと思いますよ。指紋付けないは切符マニアの間では常識ですが、実はパンフレット類も”保存用”は指紋をなるべく付けないようにして保存します。日光と湿気は、お菓子…和菓子がいいかな?…の紙箱に入れて暗いところ、寒暖の差のあまり影響の無いような所に置いておくだけです。私はミカン箱(段ボール箱)2個分+お菓子の箱などに入れていろんなもの保存してますが、押し入れの上の段(天袋と言います)に入れてます。時々天袋のふすま開けて風通ししてます」と、さらに細かな内容を含んだコメントをいただきました。ああ、アルパムに貼り付けてあるなんて、なんということでしょう。これは、鉄道の博物館にでも寄贈した方が良いようですね。受け付けてくれますかね。大宮の鉄道博物館とか…。どうでしょう。

1ヶ月

■2人目の孫、ななちゃん、すくすくと育っているようです。仕事やコロナの心配もあり、まだ1度しか対面していませんが、ななちゃん(なな望)のおとうさんが、生後1ヶ月の時に撮ったものを送ってくれました(掲載可とのこと)。私はよくわからないのですが、この1ヶ月で大きくなったようです。声をかけると笑うし(正確には笑うように見えるかな…)、声の方に顔を向けるようになりました。

■2人目の孫、ななちゃん、すくすくと育っているようです。仕事やコロナの心配もあり、まだ1度しか対面していませんが、ななちゃん(なな望)のおとうさんが、生後1ヶ月の時に撮ったものを送ってくれました(掲載可とのこと)。私はよくわからないのですが、この1ヶ月で大きくなったようです。声をかけると笑うし(正確には笑うように見えるかな…)、声の方に顔を向けるようになりました。

■おねえちゃんの3歳のひなちゃん(ひな子)も元気にしています。今は、テレビアニメのプリキュアに夢中です。このアニメのキャラクターのように上手にダンスしています。成長していますね。来年は、ひなちゃん&ななちゃんと一緒に琵琶湖で泳げるかな。2人の孫が生まれてくれて、おじいさんとしてとても幸せな気持ちです。でもその一方で、心配もあります。孫たちが成長し、私が死んでしまった後、2人が本格的に高齢者になったときのことが心配なのです。マジで。22世紀のことになりますね。世界は、地球は、いったいどうなっているのでしょう。おじいさんとしては、自分が死んでしまった後のことですが、孫たちのことがとても気になります。「こいつはアホか…」と呆れる方もおられるでしょうが、私はこういう発想、実は大切なことだと思っています。