原田先生が東海道五十三次に出発!!

■今年の春、定年までに3年を残してに早期に退職された原田達先生が、明日からいよいよ東海道五十三次の踏破に挑まれます。明日、東京の日本橋をスタートされます。京都三条大橋への到着は、来月の8日か9日になるとのことです。というわけで、スタートにあたって、12日(木)の晩、いつもの大津駅前の居酒屋「利やん」でささやかな「壮行会」を持ちました。

■今年の春、定年までに3年を残してに早期に退職された原田達先生が、明日からいよいよ東海道五十三次の踏破に挑まれます。明日、東京の日本橋をスタートされます。京都三条大橋への到着は、来月の8日か9日になるとのことです。というわけで、スタートにあたって、12日(木)の晩、いつもの大津駅前の居酒屋「利やん」でささやかな「壮行会」を持ちました。

■松尾芭蕉の時代とは異なり、「いざとなれば新幹線に乗ることもできるし、宿泊施設や食事等についても何の心配ない」と先生はおっしゃるわけですが、毎日25km近くも歩くことは、なかなか大変なことだと思います。雨の日もあるでしょうし…。無理をせず、なおかつ道中を楽しんでいただきたいと思います。

京都の三条大橋に到着される前日は、大津に宿泊されます。そして、再び「利やん」でお祝いをすることになっています。9日だと、龍大関連の別の会が「利やん」で開かれる予定になっています。その場合は、別の会の皆さんにも、もう無理やりですが⁈、一緒にお祝いをしてもらおうと思っています。原田先生の「新・東海道中膝栗毛」については、facebookで毎日配信される予定です。楽しみです!

■定年まで大学に残らずに(しがみつかずに…)、自分の残りの人生を、自分が心の底から本当にしたいことにチャレンジする。人それぞれといえばそれまでですが、私は、原田先生の美学のようなものを感じています。素敵ですね。

中世びとの信仰の形態

■部長をしている龍谷大学の研究部には、複数の研究所や研究センターが設置されています。以下は、大学のホームページの解説です。

龍谷大学では本学が有する様々な知的資源を活かし、本学ならではの分野で独創的な研究を推進し、これらの分野における学術研究の向上、交流に寄与するとともに、併せて研究成果の社会還元を図ることを目的に1961年以降「仏教文化研究所」(1961年設置)「社会科学研究所」(1969年設置)「科学技術共同研究センター」(1989年設置)「国際社会文化研究所」(1997年設置)の付置研究所を設置し、研究を展開しています。

また、第4次長期計画では全学の研究活動を総合的にカバーし「人文」「社会」「自然」の学術3分野を横断する学際的・異分野複合的な学術研究を推進することにより、世界が必要とする科学技術や文化の振興を図ることを目指し、2001年「人間・科学・宗教総合研究センター」を新たに開設しました。センターでは国の学術研究高度化推進事業をはじめとして様々なユニークな研究プロジェクトを実施しています。

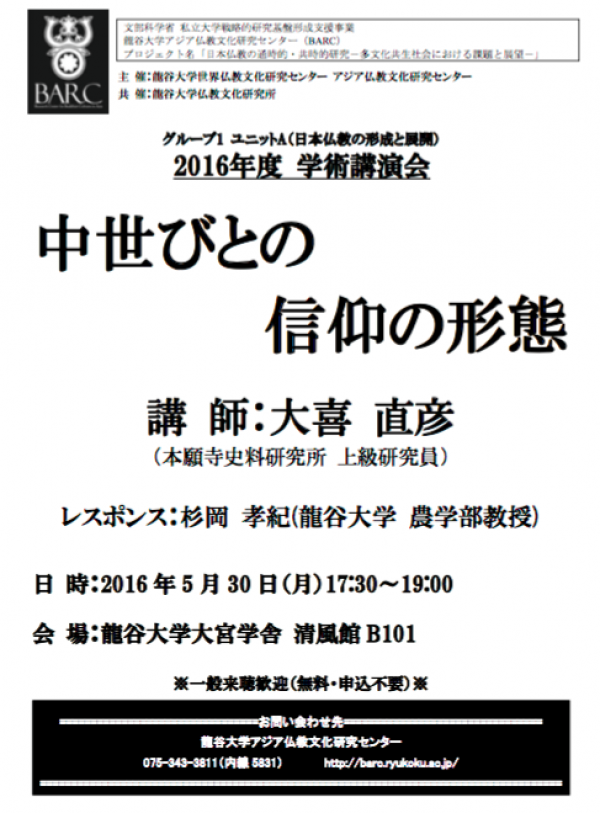

■上記の龍谷大学のうち、「世界仏教文化研究センター」と「アジア仏教文化研究センター」が主催して、以下の学術講演会が開催されます。

——————

2016年度グループ1ユニットA(日本仏教の形成と展開)学術講演会

日 時 : 2016年5月30日(月)17:30~19:00

会 場 : 龍谷大学大宮学舎 清風館B101

講 師 : 大喜 直彦(本願寺史料研究所 上級研究員)

講 題 : 中世びとの信仰の形態

レスポンス : 杉岡 孝紀(龍谷大学 農学部教授)

主 催 : 龍谷大学世界仏教文化研究センター アジア仏教文化研究センター

共 催 : 龍谷大学仏教文化研究所

※一般来聴歓迎(無料・申込不要)

お問い合わせ先 :

龍谷大学アジア仏教文化研究センター(BARC)

大宮学舎白亜館3階 075-343-3811(内線:5831)

■私は、この学術講演会に参加してみたいなあと思っているのですが…。問題は、研究部の会議が、学術講演会までに終了するかどうかですね〜。研究部の仕事はしても、研究部が推進している研究活動事業には参加できないというのは…ね、困りました。講師の大喜さんは、『神や仏に出会う時: 中世びとの信仰と絆』 (歴史文化ライブラリー)という本も書いておられます。リンクをクリックしていただく、この本の出版社である吉川弘文堂のページに飛びます。その内容は、私にとってとても刺激的なのです。というわけで、ぜひ学術講演会にも参加したいのですが、さて、どうなるやら…です。

先人たちの底力 知恵泉「大冒険を成功させるには?明治の探検家 大谷光瑞」

■NHKの「Eテレ」では、 毎週火曜の午後10時から、「知恵泉」という番組を放送しているようです。私自身は、まだ視聴したことがありません。番組の公式サイトを拝見すると、以下ように番組の趣旨について解説してありました。

仕事で悩んだり、壁にぶつかったり。そんな皆さんに大きなヒントをくれるのが、歴史上の人物の様々な知恵です。苦手な上司への対処法から、部下を上手に指導するコツ、そして新規プロジェクト成功の秘訣まで。当店「知恵泉」では、明日からの人生に役立つ知恵をたっぷりとご用意して、みなさまのお越しをお待ちしております。

■この趣旨を見る限り、なんだか中間管理職で苦労されている中年の皆さんをメインの対象とする番組のようですね。この「知恵泉」の5月10日(火)は、「大冒険を成功させるには?明治の探検家 大谷光瑞」になります。龍谷大学の関係者であれば皆さんご存知なわけですが、大谷光瑞は、1903年(明治36年)に第22世法主となった方です。西域探検のためインドに渡り、仏蹟の発掘調査に取り組まれました。今回の番組は、その点に焦点を当てているようです。

明治時代はるかシルクロードを旅した日本の三蔵法師ともいうべき人物がいる。西本願寺の僧侶、大谷光瑞。当時、吹き荒れていた廃仏毀釈などで仏教が衰退する中、大谷は大陸で原始仏教の宝物やルーツを探りだし復興につなげようと考えた。探検隊はロンドンから中央アジア、インドへ。しかしその旅は世界の屋根といわれた高所やしゃく熱の砂漠を行く過酷な旅。門徒を集めた素人の探検隊は危機の連続。いかにして困難を克服したのか?

■私自身は、この番組で「明日からの人生に役立つ知恵」を学ぼうという発想はないのですが、大谷光瑞という方には大いに関心を持っています。放送は、火曜日の晩10時からです。その頃には帰宅しているはずです。楽しみにしています。

「昭和の日」は授業実施日

■今日は「昭和の日」ですが、大学は授業実施日でした。1989年(昭和64年)1月7日に昭和天皇が崩御された後、「天皇誕生日」は1989年(平成元年)から「みどりの日」となったわけですが、それがいつから「昭和の日」になったのかな…と思い出そうとしても思い出せません。調べてみると、2007年(平成19年)からでした。では、前期・後期、それぞれ15回ずつ授業をきちんとするために祝日でも授業を実施するようになったのはいつ頃なのか…。これも思い出せません。調べてみると、これは2009年でした。今年度でまだ8年目のなんですね。

■今日は「昭和の日」ですが、大学は授業実施日でした。1989年(昭和64年)1月7日に昭和天皇が崩御された後、「天皇誕生日」は1989年(平成元年)から「みどりの日」となったわけですが、それがいつから「昭和の日」になったのかな…と思い出そうとしても思い出せません。調べてみると、2007年(平成19年)からでした。では、前期・後期、それぞれ15回ずつ授業をきちんとするために祝日でも授業を実施するようになったのはいつ頃なのか…。これも思い出せません。調べてみると、これは2009年でした。今年度でまだ8年目のなんですね。

■思い出してみると、私が学生の頃は、今とは全然違っていました。某国立大学の場合だと、連休明けからやっと本格的に授業が始まり、7月に入るともう休講。10月から始まる後期は、12月までは講義をするけれど、1月に入ると休講…。それが当たり前だと聞いていました。私の母校の場合は、そこまでひどくはありませんが、結構な割合で休講はあったように記憶しています。しかし、そのような中で、アメリカの大学に留学した先生の講義では、最初に「シラバス」が配布されました。私はもちろんのこと、当時の多くの学生たちは、「シラバス」という言葉を知りませんでした。その先生は、アメリカでこの「シラバス」について学んで、日本の大学にも必要だとお考えになったのでしょう。もちろん、計画通りに授業は実施されました。当時は、講義計画など何も立てずに、その場で頭に浮かんだことを元に講義される先生がおられました。そういう時代です。もっともそういう講義をされる先生の方が、私などは強い印象が残っていたりしています。今は、もう、そのようなスタイルの講義はできなくなりましたが。

■さて、「昭和の日」、瀬田キャンパスは新緑に溢れていました。こんなに天気が良いのに、学生の皆さんは、大学よりもどこかに出かけたいところでしょうね〜。本音を言えば、私だってそうですから。そんなことを思いながら、ふと1号館のガラスの扉を見ると、硬式野球のポスターが貼ってありました。「関西六大学野球 龍産戦 5/4(水)・5(木) 17:30試合開始 わかさスタジアム」と書いてあります。龍谷大学と京都産業大学の硬式野球部の試合のポスターです。そして、よくよく見ると、こうも書いてあります。「龍谷?もともと眼中にあらへん」「強いのはラグビーだけやろ? 京産さん」。火花を散らしていますね。

昨日の「社会学入門演習」

▪︎火曜日の2講ときは、「社会学入門演習」です。1年生の入門ゼミナールのようなものでしょうか。大学に慣れていくための入り口のようなゼミです。昨日は、急遽、瀬田キャンパスのミニツアーを実施しました。瀬田キャンパス、広いようでそんなに広くありません。しかし、学生は、自分が授業を受ける教室、食堂、そのような場所にしか行っていないようです。いろいろ好奇心を持ってキャンパス内をウロウロしているものだと思っていましたが、そうではないのです。せめて図書館ぐらいは行っておいて欲しいのですが、どうでしょうか…。というわけで、ミニツアーです。

▪︎火曜日の2講ときは、「社会学入門演習」です。1年生の入門ゼミナールのようなものでしょうか。大学に慣れていくための入り口のようなゼミです。昨日は、急遽、瀬田キャンパスのミニツアーを実施しました。瀬田キャンパス、広いようでそんなに広くありません。しかし、学生は、自分が授業を受ける教室、食堂、そのような場所にしか行っていないようです。いろいろ好奇心を持ってキャンパス内をウロウロしているものだと思っていましたが、そうではないのです。せめて図書館ぐらいは行っておいて欲しいのですが、どうでしょうか…。というわけで、ミニツアーです。

▪︎まずは、食堂の横にある「ボランティア・NPO活動センター」に行きました。学生のみなさんには、授業とアルバイトとサークルの間をぐるぐる回るだけ…の大学生活ではなく、大学の外にも、「社会的な課題・問題」にも目を向けて欲しいなと思っています。様々な人びととの出会いの中で、自分自身で勝手に⁉︎思い込んでいる「殻」を破って、自分の持っている可能性に気がついて欲しい、伸ばして欲しいと思います。さらに、社会と関わって生きて行くことの意味を感じて欲しいと思います。

▪︎この「ボランティア・NPO活動センター」の裏側に、立派な野球場があるのですが、多くの学生たちは実際にきちんと見たことがないようでした。硬式野球部と準硬式野球部の学生たちだけですね。ということで野球場を見学、そのあとは引き続き、隣接する雨天練習場「瀬田ドーム」を見学しました。この「瀬田ドーム」の横には、農学部の建物である9号館があります。エントランスあたりだけでもと思い、少しだけ見学させていただきました。実験や実習のための部屋があったり、壁面には、稲の様々な品種が展示されていたりすることを見て、学生たちは「農学部やな〜!!」とちょっと感動していました。私にとっては、そういう学生の反応の方が興味深かったのですが。

▪︎9号館の後は、引き続き、お許しを得て9号館の南側にある温室を見学させていただきました。すると、たまたまでしょうが、麦の遺伝について研究されている中村千春先生がやってこられました。そして、ご自身が実験中の温室で、先生の麦の遺伝に関する研究についてご説明くださいました。手のひらに乗っているのは、中村先生がピンセットで取り出した麦の花です。「かわいいでしょ」と言って、一人の女子学生の手のひらの上に乗せてくださいました。なかには、麦と稲の区別が曖昧な学生もいたのですが、そのような学生に対しても、中村先生は丁寧、かつユーモアを交えてわかりやすくお話しくださいました。

▪︎おそらくは、このようなミニツアーを実施していないと、学生たちは、農学部に近寄ることもなかったのではないかと思いますし、中村先生との出会いもなかったのではないかと思います。ちょっと好奇心を持ってみる、ちょっと勇気を持って行動してみると、自分の生きている世界が変化していきます。中村先生には、そのあとお礼のメールを差し上げましたが、頂いたお返信には、「学生諸君には、どんなことにも興味を持って、明るく前向きに人生を切り開いていって欲しい」と書いておられました。本当に、そう思います。学生のみなさん、中村先生と知り合いになったのですから、今度、キャンパスで先生をお見かけしたら、ぜひ挨拶をしてお話しをさせてもらってください。きっと、面白い展開になると思いますよ。

春の宴会

■ひとつ前のエントリーにも書きましたが、民博の特別展を観覧した後、母が入所している介護老人保健施設まで車を走らせました。この日は、母の見舞いだけでなく、介護福祉士、看護師、栄養士、ケアマネージャーといった施設の専門職の皆さんと、母の状況共有のためのカンファレンスが持たれました。その後、急いで滋賀に向かって車を走らせました。この日、夕方から「教員部長会」が開催されることになっていたからです。母の施設には妻も同行してくれたことから、私は山科で車を降り(後は妻に任せて…)、電車で深草キャンパスに向かいました。

■「教員部長会」は、大学の縦割り組織の弊害を少しでも緩和し、組織の壁を超えて横に連携していくことを目的に開催しています。学長にも参加していただいています。もっとも、今回で開催は2回目です。私も含めた教員部長3名で始めました。今回も、食事と酒を楽しみながら、いろいろ情報・意見交換をすることができました。場所は、深草キャンパス近くの割烹料理店です。写真は、この時に出てきた一品です。春らしい椀です。桜の香りが漂う美味しい椀でした。桜の蕾、桜の葉、桜色の染まったおこわの中身は白身の魚…、それらを葛餡とともに美味しくいただきました。「春の宴会」ですね〜。ところで、次回の開催もすでに決まっています。次回は6月に開催することになっています。場所は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です!!

新任者研修

■今日からいよいよ新年度です。今日は、深草キャンパスで入学式がありました。明日は、瀬田キャンパスで入学式が挙行されます。学生の入学式だけでなく、今日は、新しく龍谷大学に赴任されてきた教員の皆さんの辞令交付式や研修が行われました。新任者研修です。今日は瀬田キャンパスの学部の教員の皆さんが対象でした。明日は、深草キャンパスの教員の皆さんです。研究部も30分ほど時間をいただき、研究部長として「龍谷大学の研究活動について」というタイトルでお話しをさせていただきました。

■今日からいよいよ新年度です。今日は、深草キャンパスで入学式がありました。明日は、瀬田キャンパスで入学式が挙行されます。学生の入学式だけでなく、今日は、新しく龍谷大学に赴任されてきた教員の皆さんの辞令交付式や研修が行われました。新任者研修です。今日は瀬田キャンパスの学部の教員の皆さんが対象でした。明日は、深草キャンパスの教員の皆さんです。研究部も30分ほど時間をいただき、研究部長として「龍谷大学の研究活動について」というタイトルでお話しをさせていただきました。

■今日は、大学の長期計画・中期計画に始まり、研究推進体制、組織制度、科研費、個人研究費、学内女性、研究支援ガイド、研究不正、コンプライアンス…30分しかないものですから、早口で説明させていただきました。研究部の職員の皆さんが作成したパワーポイントのページ数、30分にしては内容が多すぎるように思いますので、私の方で調整する必要があります。明日は、もう少し要領良く、メリハリをつけて説明したいと思います。

■私が龍谷大学に赴任したのは12年前です。もう、その時の、自分自身が受けた研修の内容については、記憶が霞んでいます。新任者研修で学んだこと…、記憶にありません。しっかり覚えているのは、「龍谷」の名前の由来です。文学部の鍋島直樹先生が講師でした(当時は、法学部におられました)。大学のホームページでは、次のように説明しています。「大学の校名は、本願寺の山号である「龍谷」に由来します。 親鸞聖人の廟地「大谷」を漢字にあてた「谷龍」(訓はオオタニ)を分かち書きにしたものです」。漢字で書けば、画像のような文字になります。このお話しは、非常に記憶に残っています。

【追記】■この「おおたに」という感じ、Googleの「U+8C45」というコードを入力すると、この漢字が登場するそうです。それをコピペすると、使えるはずです。でも、使うチャンスがあるかな…。多分、ないでしょうね〜。

長野了法総務局長送別会

■秋田と仙台の出張で疲れてはいましたが、関西に戻った翌日25日(木)からすぐに仕事が再開しました。午前中は、朝9時半から大津市役所で都市計画審議会がありました。昼からは瀬田の研究部に行き仕事の確認をし、その後は、研究室で学生の指導…でした。一旦自宅に帰り、夕方からは、京都にある「ウエスティン都ホテル京都」で開催された「長野了法総務局長 送別会」に出席しました。総務局長は事務職員のトッブに立つ役職です。そして、総務局長である長野さんご自身が3月末で定年退職されることから、盛大な送別会が開催されることになったのです。

■送別会は、約400名近い皆さんが参加されました。学内の事務職員や教員が一番多いわけですが、退職されたOB・OG職員の皆さん、企業の経営者の皆さん、それから龍谷大学の評議員の国会議員さんも出席されていました。よく企画された送別会で、非常に内容が盛りだくさんでした。学長室や滋賀県人会の職員の皆さんが中心となって準備をされてきたのです。先輩を慕う後輩の職員の皆さんの熱い気持ちにも感動しました。自分が勤務している大学ですが、「凄いな龍谷大学…」と心の中で思いました。

2015年度「卒業式・学位授与式」

■3月18日(金)、脇田ゼミの11期生が卒業しました。卒業おめでとうございます。残念ながら、全員で卒業というわけにはいきませんでしたが、レベルのある卒業論文を執筆できた人も、レベルはともかく頑張って卒業論文を執筆した人も、ギリギリの低空飛行ではあってもなんとか卒業論文を提出できた人も、その辺りはいろいろなのですが、とにかく卒業できてよかったと思います。

■社会人になって、いろいろ苦労することになろうかと思いますが、松浦弥太郎さんの『松浦弥太郎の仕事術』の中から、以下の言葉を贈りたいと思います。今は、ここに描かれていることの意味がわからないかもしれませんが、働き始めて何か迷うことがあったら、思い出して欲しいと思います。詳しくは、「仕事とは「自分」を役立てること」をお読みください。

「自分はなにがしたいのか?」ではなく、「自分は社会でどう役立てるのか?」を考える。最終的には、その仕事を通じて人を幸せにしていくことを目標にする。これさえ忘れなければ、よき仕事選びができます。毎日の働きかたが変わります。

人との関係の中で、どのように「自分」をいかしていくかを考えなければ、何をしても仕事にならない。逆にいえば、どんなささやかなことでも、自分を社会で役立てる方法が見つかれば、仕事になる。

■下の写真は、卒業式のあと、瀬田のロイヤルオークホテルで開催された、龍谷大学校友会(龍谷大学全体の同窓会)・社会学部同窓会による新会員歓迎パーティーの時のものです。卒業生は自動的に会員になり歓迎され、私たち教員はゲストとしてご招待いただくのです。校友会の会長は、薬師寺の副住職である村上太胤さんです。村上会長からは、卒業生たちに向けたお祝いのスピーチの中で「まずは、家に帰ったら、直接でも電話でも良いから、ご両親に『ありがとうございました』と言ってください。これは社会人になるための基本ですから」と述べられました。とても大切なことですね。

龍谷大学シンポジウム「日本料理の国境線」広告記事

■2月12日のエントリーは「龍谷大学シンポジウム-日本料理の国境線-」 でした。このシンポジウムの広告記事が朝日新聞に掲載されました。以下、少しだけ記事の中身をご紹介したいと思います。まず、このシンポジウムの趣旨説明について。龍谷大学農学部食品栄養学科教授の伏木亨先生(食の嗜好研究センター・センター長)は、次のように説明されています。

日本料理は世界的ブームとなり、多くの人が興味をもっています。日本料理と料理人も世界に進出し、日本の食文化がグローバル化しつつあります。一方、世界中でおいしい日本料理が食べられるようになると、本家である日本は今後どうすればよいのか。今日の日本料理は、フレンチやイタリアンなどを取り入れて大きく変化しています。表向きはしっかり伝統を守りながらも、内側では大胆に変えていく、これが日本料理の魅力であり、今後も世界で最もおいしい料理であり続けるための原動力になると考えます。ただ、こうして変化しながらも「日本料理であるため」に「守るべきもの」は何なのか。シンポジウムでは、日本料理を継承し発展させていく道筋を探りたいと思っています。

■アンダーラインで強調しました「変化しながらも「日本料理であるため」に「守るべきもの」は何なのか」を明らかにしていくことがこのシンポジウムの目的でした。2月12日のエントリーにも書いたことと関係していますが、私が興味深く思ったことは、なかなか言語化しにくい味覚に関する本質について定義すること(国境線を確定すること)は、ある意味で社会的な行為でもあるということです。国境線はどこかにすでに実態として存在するのではなく、日本料理を関わる人たちが「集合的」に構築してきたわけですから。しかも、それは「暗黙知」のような存在でもあるわけですから。

■シンポジウムの趣旨説明のあと、短い対談が2つ続きました。ひとつめは、川崎寛也さん(味の素株式会社イノベーション研究所食品官能特性研究グループ/主任研究員)と才木充さん(京料理「直心房さいき三代目主人)の対談でした。聞き手である川崎さんは、「脳が高度な認知・判断をして料理の国境を判断」することが研究から明らかになるると説明されています。脳が高度な認知・判断をする…そこには、文化や個別の学習が大きく効いているようにも思えます。この脳の判断で重要になってくるのは「香の強さ」=「風味」が料理を決定するということです。というわけで、料理人の才木さんは、このシンポジウムにあわせて「バター真丈」を創作されました。真丈は、糝薯・真蒸・真丈とも書くようですが、魚のすり身に山芋や卵白そして出汁をを加えて熱処理したものです。今回の「バター真丈」は、バターの風味によって日本料理の国境線を超え、次に一番だしの強い風味で日本料理に戻ってもらうことを狙っておられるわけです。「最後に感じる風味」(才木さん)=「ドミナントフレーバー」(川崎さん)が日本料理かどうかの判断の重要な要素の一つになっているようです。

■2つ目の対談は、龍谷大学農学部食品栄養学科准教授である山崎英恵先生(食の嗜好研究センター副センター長) と高橋拓児さん(京料理木乃婦三代目主人)との対談でした。日本料理には難しい食材であるオックステール。高橋さんは、あえてこの食材をあえて使われました。そして、脂を抜いたうえで、和食にあうように渋みの強いアズキの煮汁、昆布や干しシイタケ、野菜等のだしで炊いてうまみ成分等で味の補正を行われました。山崎先生は、「和の色や音の諧調があるように、料理にも味のトーンがある」、「食材の微妙なトーンを調えることで料理の国籍が決まるのだと感じた」と述べておられます。

■対談の次は、このシンポジウムに参加された京都の料理人の皆さんが、それぞれの「国境線に挑んだ料理」を披露されました。会場にお越しの聴衆の皆さんは、その料理を試食しながら、料理人の皆さんのお話しをうかがいました。

■そしてシンポジウムの最後は、村田吉弘さん(菊乃井主人/日本料理アカデミー理事長)と伏木亨先生との対談です。村田さんは、次のように語っておられます。「国境を越えようとしても、日本料理の料理人のフィルターがかかれば、西洋の素材・技術を使っても最終的には日本料理に行き着くと感じました」、「国境線を左右するのは、日本人が培ってきた『意識』ではないかと思います」。素材とは技術ではなくて、料理人がお客さんに美味しい料理を食べていただこうとすると、結果としてそれは日本食になってしまう。その背景にあるのは「意識」だというのです。素材や技術ではなくて、意識。このご指摘は、大変重要かなと思います。伏木先生は、さらに「日本料理は、料理人と客の両方が、その『意識』を共有しています。それが日本料理の本質、国境線かもしれません」とコメントされています。私自身は、2月12日のエントリーでこんなふうに書きました。「食材や調味料に規定される側面はもちろんあるわけですが、それと同時に料理人と食べる人との『相互作用』により生み出されている部分も相当に大きいのだな…と感じました。それは社会や文化の中で構築されてきた集合的な暗黙知のようなものかもしれません」。このあたり、社会学を勉強している者からみると、非常に興味深いのです。