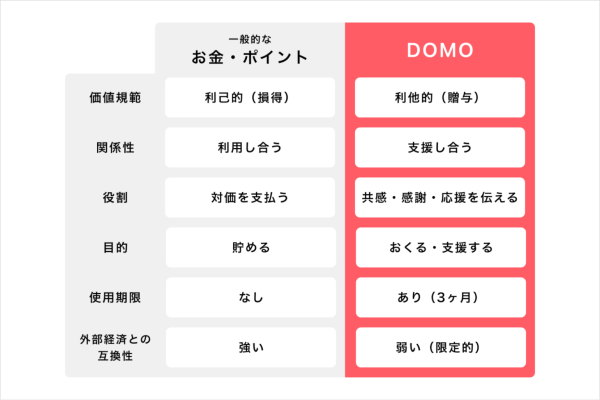

循環型コミュニティポイント「DOMO」

https://yamap.com/magazine/22766

■特定非営利活動法人「琵琶故知新」が運営を目指している「びわぽいんと」と、根底にある考え方がかなり似ているなと思いました。最後の表ですが、価値規範、関係性、役割、目的ついては、かなり共通しているのでは無いかと思います。すごい!!と思ったことは、ポイントの使用期限です。ポイントを貯めても、3ヶ月経過すると腐ってしまうというのです。ポイントを贈ることを促す(無駄にしない)ために、このようにされているのだと思います。

瀬田キャンパスの秋空

■火曜日の授業は1講時と4講時。1講時終了後、火曜日は時間的余裕があり、瀬田キャンパスの学生部と情報メディアセンターで用事を済ませた後、いつもよりも少し早いですが、学生食堂が混み合う前に昼食をとることにしました。ライスはSS。一番小さなお茶碗。そして、メインはビーフシチュー。野菜も必要ですね、ということでミニサラダ。さらに、もう少しほしいということでラタトゥイユコロッケ(全国の大学生協の共同企画のようです)。全部で484円。総カロリーは727kcal。

■火曜日の授業は1講時と4講時。1講時終了後、火曜日は時間的余裕があり、瀬田キャンパスの学生部と情報メディアセンターで用事を済ませた後、いつもよりも少し早いですが、学生食堂が混み合う前に昼食をとることにしました。ライスはSS。一番小さなお茶碗。そして、メインはビーフシチュー。野菜も必要ですね、ということでミニサラダ。さらに、もう少しほしいということでラタトゥイユコロッケ(全国の大学生協の共同企画のようです)。全部で484円。総カロリーは727kcal。

■気持ちの良い日なので、学生食堂の外に置いてあるテーブルに座って、この昼食をいただきました。ああ、こんな秋空のようなスッキリした気分で、仕事をしたいんですけどね。まあ、現実はそういうわけにはいきません。結構、混沌としています。そんな時、Twitterでこんなツイートを拝見いたしました。ピンチと思わず、「面白いことが起きました」と思うことにします。

人生のお守りにしてる言葉。私はピンチになると「あははっ!さあやるしか無いぞー、腹をくくれー!」と一発笑い飛ばし、一緒に戦う妻や仲間の背中を ”ポン” と押します。 pic.twitter.com/nCKYEbYFJ5

— ごーど|「心の余裕」の作り方を学ぶ (@SureGoahead) October 7, 2022

■来週は、大学の将来計画(構想400)との関係で、副学長や学長室から大学の研究事業推進に関してヒアリングを受けることになっています。私は、世界仏教文化研究センターのセンター長として、研究教員部長、研究事務部長、お2人の課長さんと共にヒアリングを受けます。この際、しっかり話し合いを行ってきたいと思います。

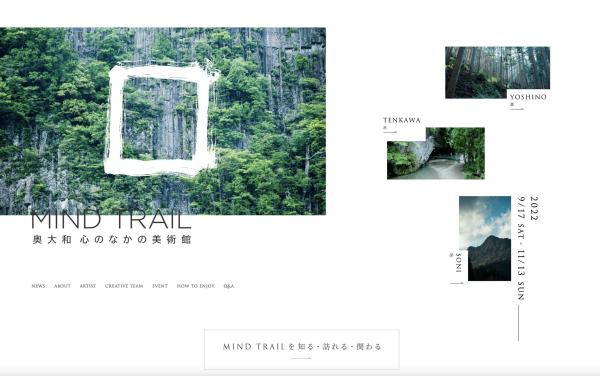

「奥大和MIND TRAIL」が2022年度グッドデザイン賞を受賞

■2007年に卒業したゼミの卒業生で、吉野町役場に就職した松葉 圭亮くんの投稿をシェアします。松葉くんも関わっている「奥大和MIND TRAIL」が2022年度グッドデザイン賞を受賞されました。おめでとうございます。こういう地域の企画やイベントも、グッドデザイン賞の対象になっているんですね。知りませんでした。

■詳しくは、こちらの公式サイトからご覧ください。

僧侶の皆さんの漫才

■どちらも浄土真宗本願寺派の僧侶の皆さんが、漫才というスタイルを通して真宗の教えを広めておられます。素敵だな〜と思います。いつか実際に拝見してみたいものです。

■「お前も死ぬぞ」。ドキッとする言葉ですが、そうではありません。すごくわかりすいご法話です。

■こちらも浄土真宗の教義をわかりやすく説明されています。

2022年度の紅葉

■環境省日本の国立公園のfacebookページに掲載されていた写真です。大山の紅葉です。個人的には、かつて6年間暮らした岩手県の安比高原の紅葉を拝見したいのですが、遠くでなかなか時間が取れません。でも、鳥取県の大山だと、滋賀の自宅からだと高速道路を使って4時間ほどの距離になります。車の運転がそれほど好きではないので、日帰りは辛いですが、1泊2日だとなんとかなるんじゃないかと思っています。大山の紅葉は10月初旬から色づき始め、11月上旬がピークとのことです。こういう風景を私の心は今求めているのです。

秋の庭

■庭のプランターを撤収しました。そのプランターに植えてあったシシトウも始末しました。ということで最後の収穫を実施しました。真っ赤になったものもあります。せっかくだから、牛肉とオイスターソースで炒めてみようかな。

■ 庭の世話をしていて気がつきました。庭の法面の下、石垣の下に、ヒメツルソバを植えてあります。あまり植物の生育に良い条件の場所ではありませんが、誰もが雑草に分類するメヒシバや、名前がわからない匍匐性の草が生えています(地面をカバーする草)。メヒシバは見つけ次第引っこ抜きます。また、匍匐性の名前がわからない草については、広がりすぎないように注意しています。でも、こういう地面を覆うグリーンはよしとしています。ですから、これは雑草のようで雑草ではないのかな。

■そして、ヒメツルソバ、これも匍匐性の草です。これは苗を植えました。写真のような小さな花を咲きます。本当はもっともっとたくさん咲いて欲しいのですが、10月になってやっとポツリポツリと咲きはじめました。花期は4月から11月なのに。これまでは花を咲かせる気配がありませんでした。他の匍匐性の草と競合しているかな、飛地状に拡がり始めています。でも、大したことありません。

■このヒメツルソバ、もっと地面に広がって可愛らしい金平糖のような小さな花を咲かせてほしいのですが、なかなかそういうふうにはなってくれません。私は増やしたいのですが、ネットで情報を検索すると増えて増えて困っている、駆除しているという話もあります。「植えてはいけない」なんてのもあります。ヒメツルソバは、人によってはグラントカバーの可愛らしい花に分類され、人によってはどんどん増えて困ってしまう駆除すべき雑草に分類されるのです。人間の側の勝手ですね、これも。

瀬田キャンパスに蕎麦屋さんが

■龍谷大学のキャンパスでは、曜日ごとに異なる飲食の業者さんが、業務用に改造した軽トラや軽ワゴンでお店を出しておられます。龍谷大学には3つのキャンパスがあります。私が勤務する瀬田キャンパスと本部のある深草キャンパスに移動飲食店がやってくるとは知っていますが、大宮キャンパスはどうだったかな…、あそこには来ていないような気がしますがどうなんでしょう。その辺り、よくわかりません。

■龍谷大学のキャンパスでは、曜日ごとに異なる飲食の業者さんが、業務用に改造した軽トラや軽ワゴンでお店を出しておられます。龍谷大学には3つのキャンパスがあります。私が勤務する瀬田キャンパスと本部のある深草キャンパスに移動飲食店がやってくるとは知っていますが、大宮キャンパスはどうだったかな…、あそこには来ていないような気がしますがどうなんでしょう。その辺り、よくわかりません。

■もちろん、瀬田キャンパスには、大学生協の食堂や業者さんの食堂があります。ただし、新型コロナ感染の問題もあり、通常の席数の半分しか利用できません。お弁当も、大学生協と業者さんが販売されています。おそらく、それでも間に合わないのでしょうかね。だから、移動販売の業者さんに来ていただいているのでしょうか。移動販売の業者さんにキャンパスに来ていただくように手配してくださっているのは、龍谷メルシー株式会社です。龍谷メルシー株式会社は、大学が出資して設立された会社です。

■「龍谷大学の教育・研究への支援を通じて、社会に貢献するとともに、一つの企業として、高い倫理観と行動力により、社会的価値の向上に努め」ることを経営理念にされています。こうやって、移動販売の業者さんに入っていただけると、なんとなくキャンパスにより賑わいが出てくるような気がします。写真は今週の水曜日のものです。なんと、蕎麦屋さんです。食券販売機まであります。この販売機に惹きつけられて、肉玉蕎麦を購入することになりました。

深草キャンパスの「Ryukoku Cafe &」を訪問しました。

■先日のことになります。Twitterの龍大関係のツイートを眺めていました。すると、深草キャンパスにある成就館にオープンしている「Ryukoku Cafe &」のツイートに気がつきました。こちらのカフェで「10/3から17時以降にビールが飲めるようになりました」という案内でした。今年度の後期は、深草キャンパスで木曜日に留学生別科の授業「日本の社会・文化B」があります。ということで、昨日の木曜日、授業が終わってから「Ryukoku Cafe &」に行ってみることにしました。

■17時過ぎだとまだあまり人はおられませんでした。提供されているビールは、ハートランドビールでした。1本で500円です。このビールとフライドポテトを注文し、楽しみながら、カフェの責任者である樋口さんといろいろお話をさせていただきました。樋口さんは、Twitterの「Ryukoku Cafe &」の「中の人」です。Twitterでは、「社会学部の学生がプロデュースした日本酒『北船路』、ぜひ置いてください」と強くお願いをしていました。こちらのカフェの方針で、龍谷大学に関係するものを楽しめるようにしたいということで、「北船路」を置くことについても前向きにご検討いただけるようでした。嬉しいです。

■「北船路」については、改めてここでは説明いたしませんが、2010年から2016年までゼミで活動していた「龍谷大学北船路米づくり研究会」から生まれた日本酒の銘柄です。このブログに投稿した記事を「北船路」で検索すると300を超える記事を読むことができます。全体像については、龍谷大学のRECがまとめてくださっていますので、ぜひこちらをお読みいただければと思います。

■樋口さんのお話では、このカフェでパーティもできるようです。私は吹奏楽部の部長をしていますが、ぜひ、この成就館の中にあるホールで、OBOGの皆さんと現役部員が交流できる小さなコンサートを開催して、その後は、このカフェでパーティを持てたらいいなあなんてことを思っています。そんなふうに樋口さんとお話をしていると、ハートランドビールも2本目に突入しました。

流域治水の真空地帯

■火曜日は、1講時から授業があります。朝、多くの学生の皆さんと一緒に、JR瀬田駅から瀬田キャンパスに向かっていると、LINEで家族からメッセージが届きました。どうしたろだろうとスマホを見てみると、今朝の新聞記事でした。記事は、8月上旬に氾濫した高時川に関連するものでした。このブログでは、高時川に関連して、過去にこのような投稿をしてきました。

「被害引き受けた農地の苦悩」という記事

高時川の氾濫に関してご教示いただきました。

流域治水に関連して

高時川氾濫の動画

高時川の氾濫に関連して-「遊水池」の受苦-

■8月上旬の高時川の氾濫で、被害を受けられた農家である横田圭弘さんとも少しやりとりをさせていただきましたが、溢れた水を受け入れた後、農地は大変なことになっています。今は、稲の収穫をされていますが、圃場に流入した漂流物を手で取り除いても、どうしても全ては取り除くことができません。しょっちゅうコンバインに漂流物が挟まって作業が進まず、たびたびコンバインや乾燥機等が故障しているとのことでした。今のところ、この費用は、被害農家である横田さんの農園が負担しなければなりません。以下は、9月24日の横田さんのfacebookへの投稿です。

■さて、今朝の記事の内容を見てみましょう。記事では、農業保険制度のうち収入保険制度の算定方法について解説してあります。記事を引用します。

過去5年平均収入を基準にして、被害に遭った年の収入が90%を下回ると下回った額の最大9割が補填される仕組みですが、横田さんは数年前の台風でも大きな被害を受けました。過去の5年のうち毎年のように被災した場合は、基準となる平均収入が低くなるため、補填額の算定は厳しくなます。従業員を雇って運営する法人の経営では楽ではありません。

■横田さんは、自分の農地が「霞堤」として機能するように治水計画上で位置付けているのであれば、被害にあうリスクが高いわけだから、どうして他の地域と同じ扱いで算定されなければならないのか、おかしいのではないかというわけです。本当にその通りだと思います。算定方法は、被害を受けた農地の実態に即したものではないということになります。農家を補償する制度としては単純すぎるようにも思います。

■記事では、県が田畑に治水機能を期待しているのなら、その機能を果たした時の補償はないのかとの疑問から、滋賀県庁の流域治水政策室に質問されたようですが、以下のような回答のようです。

「霞堤」は県流域治水基本方針に記載はあるが、流域治水条例への明記はなく、知見も深まっていない。治水機能を果たす農地があることは認識しているが、それにより下流への影響の検証はできない。

湖北圏域河川整備計画は2016年に策定しており、高時川上流は整備実施区間には位置付けられている。そのなかでも、霞堤の扱いは広域への影響を考慮する必要がある。測量やシミュレーションをしながら、慎重に進めているところ。

■率直に言えば、「いかにも行政組織らしく慎重な回答だな」と思います。私なりにこの行政組織の回答を言い換えれば、「霞堤」が治水機能を果たしているかもしれないし、そのことはわかってはいるけれど、きちんと科学的に評価できていないので、本当に下流の被害を軽減しているのかといえば、よくわからない。たがら、すぐには対応できない、どうすれば良いのか今は考えがあるわけではないし、何かできるわけでもない…ということのように聞こえます。直接的には言ってはいないにしろ、結果として、「被害農家には、ご自身で負担していただくしかない…」と言っているのに等しい内容かと思います。被害農家の横田さんにはそのように聞こえていると思います。記事では農政課にもお尋ねになっています。農政課は「『農業保険制度は全国一律の仕組みで、現状、県独自に別途助成することは困難であると考えている」と回答されています。行政は、何の法的・制度的な根拠もなく、簡単に、被害農家に寄り添うような、あるいは期待を持たせるような発言はできないのでしょう。そのことも理解はできます。でも、流域治水の制度の真空地帯に横田さんは置き去りにされたままになります。

■記事には、次のようなことも書かれていました。日本農業新聞の記事のようです。

農水省が自民党農林合同会議に23年度農林予算概算要求の重点事項を示した際に、自民党側から収入保険について、毎年のように被災した場合に基準収入が低く計算され、補填額が減ってしまうとの課題提起がありました。農水省側は問題は認識しているとし、何らかの対応を検討する考えを示唆したとのことです。

■これから気候変動がさらに進んでいきます。豪雨による被害が頻発するでしょう。そのような被害に対応できるように、さまざまな救済制度を修正していく必要があるように思います。そのような被害発生後の救済制度の修正も含めて、国土強靭化なのではないでしょうか。土木技術だけの話ではないはずです。

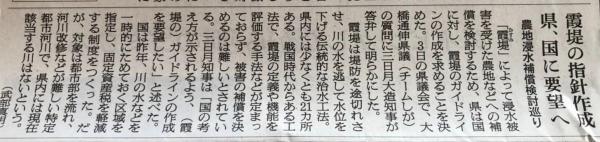

■以上の堀江さんの記事の下の方に、「霞堤の指針作成県、国に要望 農地浸水補償検討巡り」という記事が掲載されていました。県議会で、三日月滋賀県知事が以下のような答弁をされています。「霞堤の定義や機能を評価する手法などが定まっておらず、被害の補償を決めるのは難しいとされている。三日月知事は『国の考え方が示されるよう、(霞堤の)ガイドラインの作成を要望したい』と述べた」。県が国に下駄を預けるかのような答弁のようにも聞こえますが、「国がまずは基準(ガイドライン)を作ってくれないと、県としても動きようがない」ということなのでしょう。このような要望の結果として、国はどう対応していくのか継続して注目したいとは思いますが、このような中で、横田さんの被害の苦しみは、そのままということになってしまうのでしょうか。すでに起こったこととして、救済の対象にはならないということになるのでしょうか。

第27回全国棚田(千枚田)サミット(2)

■この写真は、昨日開催された第27回全国棚田(千枚田)サミットの第2分科会の様子を、参議院議員の嘉田由紀子さんが写真に撮ってくださったものです。滋賀県庁の農政水産部の部長さんや次長さんもお越し下さいました。ありがとうございました。第2分科会ですが、パネリストの皆さんからは、「とても楽しかった」、「もっと話しがしたかったです」という感想をいただきました。集落を超えて、志を持った方たちが集まって、ヒントを出し合い、愚痴をこぼしあい、支え合える場ができたら素敵だと思います。ぜひ、そういう集会が定期的にできたら良いなあと思っています。

「全国棚田(千枚田)サミット)の2日目は、朝から3つに分かれてエクスコーションを実施されました。私は、全国各地の棚田からお越しの皆さんと一緒に、高島市の一番南にある鵜川を訪問するエクスカーションにしました。琵琶湖に面する棚田です。一般には、棚田自身が生み出す風景に評価が集まりますが、鵜川の棚田は、棚田からの琵琶湖の風景が素晴らしいと思います。棚田、JR湖西線、琵琶湖、沖島、湖東…それらが重なる風景に感動します。集落では、この棚田を保全するために、様々な活動に取り組んでおられます。詳しくは、以下をご覧ください。

https://www.pref.shiga.lg.jp/…/nousonshinkou/317821.html

http://www.ukawama-to.com/tanada-2.html

https://smout.jp/plans/5779

■本日の正午に、2日にわたって開催された「第27回 全国棚田(千枚田)サミット」が閉会しました。閉会式典では、まずは分科会のコーディネーターを担当された、龍谷大学社会学部の坂本清彦先生(第1分科会)、経済学部の西川芳昭先生(第3分科会)とともに、私も第2分科会の報告を行いました。最後は、特別分科会のコーディネーターをおつめになった中島峰広先生が報告をされました。

■第2分科会からは、およそ以下のような報告をさせていただきました。テーマは、市役所の事務局の方で決められたものです。

第2分科会のテーマは「棚田に根付く”価値”を繋げる〜地域産業の振興と次世代への継承〜」です。高度経済成長期の燃料革命により、地域の大切な副業であった炭焼きは途絶えることになりました。ところが、高齢化や過疎がすすむ中山間地域の集落や地域の中から、炭焼きをもう一度復活させて活性化につなげていこうという動きが出てきました。今日、お越しの皆さんは、そのような炭焼きに関わって来られた皆さんです。

パネリストは全員で5名の皆さんになりますが、地元の方は1名で、残りの4名の皆様は外から移住された方達です。それぞれの皆さんにお話いただいたことから浮かび上がってくることは、次のようなことでした。移住がスムースに進んでいるところでは、地元の側に、移住者の皆さんを受け入れ支える人たち、見守る人たちがきちんといるということです。また、移住者の人たちも、地元の暮らしの仕組み、習慣、文化、そして技術に対する尊敬の気持ちを持ち、地元の人たちに謙虚な気持ちで接しておられるのです。この地元の人たちの内からの支えと、移住者の外からの力がうまく調和してハーモニーを醸し出されてくることが大切だということです。また、地元の皆さんは、”地元の様々な事情”という「制約」の中で暮らしておられて、自由に発言や行動ができないことがあるわけですが、移住者の皆さんはそのような「制約」から相対的に自由なことから、移住者だからこそできることを地元の皆さんから期待されているというお話もありました。

ただし、こういった内(地元)と移住者(外)とをつなぐことを、個々人や集落の力だけに頼ることには限界があるという指摘もありました。内と外とを繋ぐシステムが必要だというわけです。これは、「人」だけの話ではなく、炭焼きで生産された炭、炭の原料となる落葉広葉樹の木材という地域の中で生み出された”価値”を、外でそれらを求めている人たち(潜在的な需要)と繋いでいくような仕組みも必要との指摘もありました。

高島市の中山間地域に限ったことではありませんが、高齢化と過疎化が加速を増して進んできています。しかし、逆に、そのようなピンチはチャンス。危機意識を共有することで、新しい地域の持続可能性を高めるための新しいアイデアが生み出されるのではないでしょうか。

■分科会会の報告の後は、「サミット共同宣言」、「次期開催地挨拶」、そして「協議会旗引き継ぎ」と続きました。来年度は、和歌山県那智勝浦町で開催されます。長年にわたってIターンの方たちを受け入れてきた那智勝浦町には、那智勝浦町ならではの魅力や棚田地域の課題を克服するための工夫や仕組みがあるのではないかと思います。そのことについてぜひ知りたいなと思いました。

■もうひとつ、「棚田(千枚田)サミット」は今回で27回目。約ひと世代にわたって全国各地の棚田地域で開催されてきました。その間に、どのような議論が行われてきたのか、どのような知見が蓄積してきたのか、棚田をめぐる人びとの関心はどのように推移してきたのか、そのようなことについても知りたいなと思いました。

■さて、今回、高島市での開催にあたっては、全国の皆様をお迎えするために、地域の皆様、市役所の職員の皆様は、大変なご努力で開催に向けての準備をされてこられました。お疲れ様でした。また、いろいろお世話になりました。2日とも天候も良く、無事に閉会できて本当によかったです。