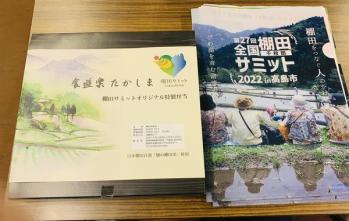

第27回全国棚田(千枚田)サミット(1)

■今日から明日まで、高島市で開催されている「第27回 全国棚田(千枚田)サミット」に参加しています。全国から、多くの皆さんがお集まりになっておられます。とはいえ、まだ新型コロナ感染の第7波が収束したわけではありませんので、過去のサミットと比較するとやや参加者は少ないようで。それでも、厳しい状況の中で、第27回を開催された高島市役所の職員の皆さんには、心より感謝したいと思います。私は、今回の棚田サミットについては、2019年からお手伝いをしてまいりました。本日、初日はとても良い天気の中でした。無事に開催できて本当に良かったと思っています。

■今日の午後は、第 2分科会「棚田に根付く”価値”を繋げる〜地域産業の振興と次世代への継承〜」に参加しました。コーディネーターとして、皆さんのお話をお聞きしながら分科会をまとめる仕事をさせていただきました。パネリストの皆さんには、昨年度、それぞれの方にインタビューをさせていただいたこともあり、本日の分科会は大変スムーズに進みました。あらかじめ打ち合わせをしたということもありますが、パネリストにお話いただいた内容が相互にうまく噛み合あい、コーディネーターの仕事もなんとか終えることができました。パネリストの皆様にも、心より感謝したいと思います。第2分科会では、炭焼きによる集落や地域の活性化、落葉広葉樹の里山の保全、移住者、関係人口…その辺りがキーワードになりました。詳しいことは、できれば別途、このブログで報告できればと思います。

■ところで、お昼のお弁当、高島の材料を使った豪華なお弁当でした。美味しかったです。

【追記】■今回の「第27回棚田サミット」については、多数の動画作品が製作されています。社会学部の岸本文利先生が製作された動画です。この動画に登場される市役所職員の平山さんは、今日の第2分科会でお世話になった平山さんが登場されています。

後期の「地域エンパワねっと・大津中央」

■後期の地域連携型の実習「地域エンパワねっと・大津中央」(社会共生実習)、昨日、金曜日が第1回目の授業でした。夏期休暇中も活動しようと思っていましたが、コロナの第7波で動きが取れませんでした。地域の皆さんと連携して進めることもあり、この辺り、とても難しいですね。でも、第7波も収まりつつあります。昨日は、2つのグループがそれぞれ暖めてきた企画を具体化させるためのミーティング。私も、いろいろアドバイスをいたしました。

■来週の授業では、企画書を提出してもらうことになっています。また、地域の方との相談日も調整しなくてはいけません。この相談日の調整は、私の仕事になります。2つのグループ、それぞれ、おもしろい取り組みを行おうとしています。素敵です。これから、地域の皆さんとの連携の中で、学生の皆さんが企画された内容が、どのように膨らんでいくのか楽しみにしています。

深草キャンパスでの講義

■今週の木曜日は深草キャンパスで留学生別科の「日本の社会・文化B」講義でした。留学生別科ということなのでしょうか、日本語の能力は実に様々です。自分の日本語をきちんと理解してくださっているのかどうか。とっても、心配です。留学生の皆さんの表情を見ながら、ゆっくり話してはいます。でも、はたして留学生の皆さんにとって「わかりやすい日本語」かどうかは、また別の問題ですから…。

■今週の木曜日は深草キャンパスで留学生別科の「日本の社会・文化B」講義でした。留学生別科ということなのでしょうか、日本語の能力は実に様々です。自分の日本語をきちんと理解してくださっているのかどうか。とっても、心配です。留学生の皆さんの表情を見ながら、ゆっくり話してはいます。でも、はたして留学生の皆さんにとって「わかりやすい日本語」かどうかは、また別の問題ですから…。

■私の日本語の能力の問題があるせいか、留学生の皆さんもお互いに助け合っています。おそらく、7割の皆さんは私の喋っていることは理解されているようです。学生の皆さんには、「母国語が同じであっても、お互いに日本語で話してくださいね。せっかく日本に留学しているのですから」とお願いをしています。お願いというのもおかしいのですが…。でも、やはり私の日本語が伝わらない時があるようです。英語が母国語の人たち、そして中国語を母国語にしている人たちの中には、英語と日本語の両方が理解できる人の横に座って、同時通訳をしてもらっています。あるいは、Googleの翻訳機能を使ったりとか。もちろん、こういう仲間の間のサポートはOKです。日本語がまだうまく話せない/聴けない仲間をサポートすることって、サポートする留学生にとっても良い経験だと思うんですよね。ありがとうございます。とはいえ、これからどう授業をしていったものかと思案しながら、琵琶湖疏水沿いの道を歩いて帰りました。

龍谷大学吹奏楽部第49回定期演奏会

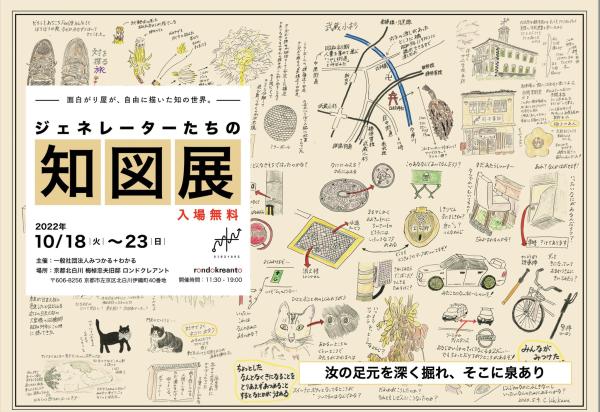

展覧会「ジェネレーターたちの知図展」

■facebookのおともだちである原尻淳一先生から、先生が主催される展覧会「ジェネレーターたちの知図展」のことをご紹介いただきました。原尻先生は、龍谷大学経済学部で「知の技法」・「マーケッティング論」をご担当されていますが、大変ユニークな授業をされています。授業との関係で言えば、今回の展覧会は前者の「知の技法」と関係しているのかなと思います。

■展覧会の場所は、長年に渡って国立民族学博物館の館長をされていた梅棹忠夫さんの旧邸になります。とてもワクワクしますね。場所は、北白川です。少し時間をみつけて足を運ばれると、なにか「はっ!!」とする発見があるかもしれません。私は、楽しみにしています。皆さんも、ぜひ。以下は、展覧会のために開設されたfacbookのページから転載させていただいた、展覧会の概要です。

—————-

2022年10月18日〜23日に京都北白川梅棹忠夫旧邸 ロンドクレアントにて、「ジェネレーターたちの知図展」を開催します。日本全国に点在する仲間たちが日々の生活の中で不思議の種を発見し、それらを観察して記録したノートを「知図」と呼んでいます。その知図の世界を知の巨人であり、民族学のパイオニアであり、知的生産の技術の考案者である梅棹忠夫先生の旧邸宅ギャラリーで開催できることは感極まる喜びです。自分の眼で見たものを大事にする梅棹先生の学びを引き継ぐジェネレーターたちの記録を見にぜひ京都まで足を運んでください。お待ちしております。

—————-

url=https://www.facebook.com/events/770923197550193/

後期3回生ゼミ「社会学演習IB」

■火曜日の4限は、「社会学演習IB」・3年生ゼミです。このゼミの夏期休暇中の宿題は、卒論の研究に資する書籍を2冊選んで、書評を書くということでした。書き上げた書評は、manabaというクラウド型教育支援システムに提出してもらっています。学生の皆さんがスマホを手にしていますが、スマホでmanabaにアップされた書評を見ているところです(老眼の私にはスマホは厳しいので、iPadを使っていますが…)。

■3グループに分かれて、それぞれの書評を題材にディスカッションしてもらいました。こうやって、自分の中にあるボヤッとした考えを書評という形で言語化して、そのことをゼミの仲間に語り、意見をもらって…ということを行うことで、自分の研究のテーマや課題がしだいに明確になっていきます。もちろん、個別にもオンラインを使って面談をしていきます。写真からはわかりませんが、皆さん、けっこう熱く語っています。早く、自分の調査のフィールドが決まって、調査を始められるように、頑張ってほしいと思います。

2022年度基礎ゼミナール

■火曜日の1講時は、「基礎ゼミナール」です。2年生全員が4セメスター目に受講することになつています。シラバスに掲載されているこの授業の概要は以下の通りです。担当教員が誰であるかにかかわらず、全ての「基礎ゼミナール」ではこの概要に従って演習が実施されます。

大学における授業には、大きく分けると、講義・演習(ゼミナール)・実習という3つの形式がある。このうち演習は、大学での学修・研究にとって最も重要な授業形式だといえる。この形式においては、受講学生の1人(場合によっては数人)が研究発表をし、それをめぐって学生および教員が質疑応答や議論を展開する。このような形式の活動は、専門的な学問研究の世界においてのみならず、就職試験や、社会人になってからの会議・企画・運営などさまざまな場においても行われる。

このような演習形式の議論空間において、参加者は2つの能力を求められる。ひとつは、研究発表者として、資料や情報の探索を通して自分の関心のある研究テーマを育成し、そのテーマについての知識を深め、その成果を分かりやすく伝えることである。またもうひとつは、議論空間への参加者として、研究発表されたテーマを軸とした議論(質疑応答)を活発に行い、それを通して互いの知的関心を高め合うことである。

この授業では、担当教員のもとに、個々人の研究テーマを探索する方法や、それに関する文献などを調べた成果を研究発表する方法、研究発表に対する質疑応答の仕方を実践的に体験することによって、3年次以降の演習受講に必要な基礎的素養を培う。

■この概要からもわかるように、3年生からの社会学演習に先立って、演習にスムースに移行できるように、「事前の準備(経験)をしておこう」というのが、この基礎ゼミナールのねらいになります。社会学部社会学科の学生さんたちの場合は、入学したての1 セメスターには「社会学入門演習」という演習があります。その後は、2年生後期の4セメスター目にあるこの「基礎ゼミナール」まで演習がありません。この「基礎ゼミナール」が終わる頃には、どのゼミを選択するのかを選択しなくてはならなくなります。決められた書類に、希望するゼミを第一希望から第七希望まで書かなければなりません。特に、第一希望と第二希望のゼミについては、志望理由を書くことになっています。これは個人的な意見ですが、「自分は何を研究したいのか」がはっきりしないままに、ゼミの選択をしなくてはいけなくなっています。

■今日の「基礎ゼミナール」で、「すでに自分が研究したいテーマは決まっていますか」と尋ねてみました。すると、手を挙げた人は1人だけでした。ほとんどの方達は、自分はどのようなことに関心があるのか、どのようなことを研究したいのか、何故そのような研究をしたいのか…、その辺りのことが曖昧なまま、あるいは空白だというのです。1セメスターの「社会学入門演習」から4セメスターの「基礎ゼミナールまで、講義を受講して単位は取得してきたけれど、自分の研究テーマについて考えたり、友人と議論したり、教員に相談をしたりと、そういった経験をしないまま現在に至っているからです。

■もっといえば、単位を取得すること自体が目的となってしまい、研究を行う上での核となる動機付けのようなものが、自分自身の中に築けていないからなのではないかとも思います。これは、とても困ったことだと思います。しかし、だからといって、学生の皆さんの自己責任だというわけにもいきません。問題は、そういった実態に寄り添うような形で、今の若者に必要なカリキュラムが作られていないということにあるのだと思います。これは、個人的な意見です。「基礎ゼミナール」の概要に書かれている、「個々人の研究テーマを探索する方法や、それに関する文献などを調べた成果を研究発表する方法、研究発表に対する質疑応答の仕方を実践的に体験する」ことももちろん大切なわけですが、そういったテクニック以前に、「自分はいったい大学で何を学びたいのか」ということについて、自分自身との対話を行うこと、そして友人や教員と対話を行うことが必要なのではないかと思うのです。社会学部は2025年に瀬田キャンパスから深草キャンパスに移転することから、改組と新たなカリキュラムの構築に取り組んでいる最中ですが、「学生に教える」ことをベースにした旧来型のカリキュラムではなく、「学生が自らの学びを築く」ことを支援するカリキュラムであってほしいと思います。

■というわけで、私が担当する「基礎ゼミナール」では、シラバスの概要に書かれていることを大切にしながらも、「自分はいったい大学で何を学びたいのか」ということについて「自分自身と対話を行う」ことに重点を置いた授業にしていこうと思っています。

百瀬川の隧道(滋賀県高島市マキノ町)

■お世話になっている高島市在住の谷口良一さんが、facebookにマキノ町にある百瀬川の隧道のことを投稿されていました。百瀬川は天井川の下を通る隧道(トンネル)がその役目を終えて解体されるという話題です。その前にこの百瀬川と百瀬川が形成した扇状地のことについて少し確認しておきましょう。私は知らなかったのですが、この百瀬川によって地理学や地理学教育の分野では、大変有名なんだそうです。自分でも少し調べてみました。こちらの「日本の地形千景+α」[/rul]では次のように解説されています。

百瀬川」は,滋賀県西北部と福井県若狭地方に跨がっている「野坂山地」から流れ出しています。山地と平地の境界には「琵琶湖西岸断層」が走っており,その特徴は「西側隆起の逆断層」です。従って,野坂山地側が隆起する度に,河川の「下刻侵食」が激しくなると共に,平地には巨大な「扇状地」が発達します。

百瀬川の強大な侵食力によって,平地には広大な「扇状地」が形成されました。大量に運ばれてくる土砂により,「自然堤防」が高くなって「天井川」となってしまいました。このため,県道287号は「百瀬川」の下をトンネルで抜けています。

【百瀬川扇状地に関して解説しているサイト】

[url=http://www.eonet.ne.jp/~otto/outline-content.html]百瀬川扇状地-扇状地のあらまし

百瀬川扇状地-天井川と治水

120.扇状地 扇端集落のわき水 百瀬川扇状地

コンターサークル地図の旅-百瀬川扇状地

「日本の社会・文化B」

■今年の後期・木曜日は、いつも勤務している瀬田キャンパスではなてくて、大学の本部の深草キャンパスで授業を行います。留学生別科の「日本の社会・文化B」という授業です。留学生別科ですから、学生さんたちはみんな海外から龍谷大学に留学されてきた皆さんです。

■今年の後期・木曜日は、いつも勤務している瀬田キャンパスではなてくて、大学の本部の深草キャンパスで授業を行います。留学生別科の「日本の社会・文化B」という授業です。留学生別科ですから、学生さんたちはみんな海外から龍谷大学に留学されてきた皆さんです。

■履修している学生さんの人数は18人。人数が多い国からいえば、まずは中国11人。多いですね。あとは韓国2人、台湾1人、イギリス1人、フランス1人、ドイツ1人、オーストラリア1人ということになります。オーストラリアの学生さんも、ルーツは香港。国際色豊かですね。中国の学生の皆さんは、山東省の同じ学校のクラスメイトとのこと。なるほど、だから最初から親しく話をされていました。一方、他の皆さんは、その周りで大人しくされているわけです。うーん、これではいかんなと思いました。後期の授業が終わった時には、全員が仲良くファーストネームやニックネームで呼び合えるように仲良くなってほしいので、グループワークを取り入れた授業をやっていこうかなと思っています。

■留学生別科の授業を担当することは初めてです。少し会話をしてみるとわかりましたが、日本語のレベルも様々です。無理せず、ゆっくり、しっかりと、授業をやっていくことにしようと思います。私も「正しい」「わかりやすい」日本語を話さないといけません。これが、ひょっとすると一番難しいことなのかもしれません。

連休中に

■この連休中に、奈良に暮らしている孫と娘が遊びに来てくれました。ありがとう。おじいさんは、嬉しいよ。上の孫は5歳。下の孫は2歳。いろいろ遊んでもらいました。楽しかたったです。精神的に癒されました。ありがとう。でも、私自身は、育児の「ええとこどり」だけさせてもらった感じでしょうか。本当の育児は「ええとこどり」はできませんものね。

■孫がやってくると、リビングルームはおもちゃだらけになります。遊んで、満足したら片付けて、次のおもちゃで遊ぶというわけにはいきません。それは大人の考えです。次々に興味や関心が移っていきます。片付けている暇はありません。仕方ありませんね。食事の前には、「おかたづけの歌」を歌ったりしながら、リビングルームに散らばったおもちゃを決められた籠に入れて片付けるのですが、食事が終わるとまた元の木阿弥です。おそらく、部屋のあちこちに、おもちゃが散らばっている状況が楽しいのでしょうね。

■以前は、下の孫がまだ乳児だった頃は、リビングルームで育てているたくさんの観葉植物も、手に触れられないところに移動させていました。土を触ってしまうからです。観葉植物の鉢の数は15ほどあるので、それを手の届かないところに隠すのも大変でした。大きなものだと2mを超えてしまいますので。さすがに2歳にもなると、土を触ることもなくなりました。といいますか、会話ができるようになってきたからです。手が汚れるので鉢の中の土は触ってはいけないことを理解しています。

■もうネットに孫の顔を出すわけには行かなくなったので、靴の写真だけでも。とっても可愛らしいです。右の写真ですが、下の孫のスニーカーです。ちっちゃいです。ピカチューのアシックスです。