長浜の雑誌『み〜な』

▪︎滋賀県の湖北地域とその周辺をテーマにした、『み〜な』という雑誌があります。この地域にお住まいの皆さんが、手弁当で企画・取材・原稿執筆を行い、地元企業からの支援を得ながら、「地域の知恵と汗の結集」によって発行されている雑誌です。昨晩は、この雑誌の編集にあたっている方と京都で少し呑みつつ 3時間程語り合いました。滋賀や、滋賀の地域社会の将来。多様性を相互に尊重し評価しあった上での共同性。そのような多様性と共同性の上に構想する「私たちの幸せ」。滋賀の「私たちの幸せ」を考えるための公共哲学。自分が生かされている…という「感謝の気持ち」。その基層にある真宗の精神。そんなこんなをいろいろ語り合いました。充実した時間でした。写真は、昨晩いただいた(購入させていただいた)『み〜な』の最新号と、一つ前の号です。私としては、最新号の「湖北用水史 争いから分かち合いへ」というテーマが気になり、最新号から読み始めました。(本文続く)

村上春樹『職業としての小説家』

■村上春樹のエッセイ集『職業としての小説家』が手元に届きました。じっくり、一気に読みたいところですが、電車の中で読むことになりそうです。

■村上春樹のエッセイ集『職業としての小説家』が手元に届きました。じっくり、一気に読みたいところですが、電車の中で読むことになりそうです。

■ところで、このエッセイ集、ニュースを通しても話題になりました。紀伊国屋書店が、初版10万部のうちの9万部を買い切ったからです。全国66にある紀伊国屋の店舗や自社ネットで販売し、残りにいては、他の書店に卸すと聞いています。ネット販売が浸透し、全国で書店が減少しています。2000年に21,495あった全国の書店は、2005年には17,839、2010年には15,314、2014年の5月1日現在では13,943と、漸次減少してきています。書籍や雑誌の売り上げも減少しているようです。書籍の売り上げのピークは1996年でしたが、2013年には約31%減少しています。雑誌の売り上げのピークは97年でしたが、2013年には差書籍を上回る45.5%の減少となっています。書店が減っていくことと、書籍の売り上げが減少していくことは相関しているのではないかと思います。

▪︎そのようなこともあり、紀伊国屋は全国の書店を活性化するために、今回のような思い切った販売を行ったのでした。私自身は…、職業のせいもありますが、たくさんの書籍を購入する方だと思うのですが、そのほとんどはamazonを使っています。思いついたときに、簡単に本を注文できるので、こういうことになってしまっているのですが、結果として、街から書店が消えていくことに加担していた…ということにもなります。

■さて、このエッセイの内容ですが、以下の通りです。どのエッセイも、面白そうなタイトルですが、特に、「フィジカルな営み」とか、「物語」、「河合隼雄」というところが気になります。私自身は、村上春樹と河合隼雄の対談である『村上春樹、河合隼雄に会いにいく 』は非常に興味深く読みました。村上春樹は、河合隼雄のユング派心理学の考え方から、いろんなヒントを得ているように思います。村上が語る「デタッチメントからアタッチメント」という創作上の転換とも深く関係していると思います。言い方を換えると、村上春樹が自身の実践に関して語ったことを、河合隼雄が深いところでしっかりと受け止めた…という感じなんじゃないのかな~と思っています。

第一回 小説家は寛容な人種なのか

第二回 小説家になった頃

第三回 文学賞について

第四回 オリジナリティーについて

第五回 さて、何を書けばいいのか?

第六回 時間を味方につける──長編小説を書くこと

第七回 どこまでも個人的でフィジカルな営み

第八回 学校について

第九回 どんな人物を登場させようか?

第十回 誰のために書くのか?

第十一回 海外へ出て行く。新しいフロンティア

第十二回 物語があるところ・河合隼雄先生の思い出

あとがき

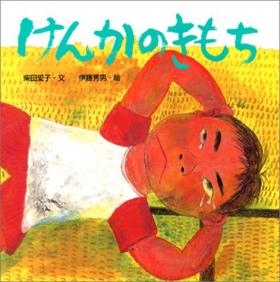

伊藤英夫展(一宮市三岸節子記念美術館)

▪︎一宮市。名古屋市から岐阜市に向かう途中にあります。関西の人間は、濃尾平野の地理に詳しくないものですから…。なぜ、調べたのかというと、ここに「一宮市三岸節子記念美術館」があり、そこで、私が大好きな絵本、『けんかのきもち』の画家・伊藤秀男さんの展覧会が開催されているからです。今年の夏休みのプチ旅行に、行ってみようと思っています。ここだと近いし。

▪︎美術館の名前に、「三岸節子」という名前が入っています。三岸節子(1905〜1999)は、愛知県起町(後の尾西市。現・一宮市)出身の画家です。彼女を記念して開設された美術館です。特別展の「伊藤秀男展」と同時に、常設展では「三岸節子 鮮麗なる色彩」という展覧会が開催されています。お目当ては、特別展の「伊藤秀男展」でしたが、常設展の方も楽しみになってきました。

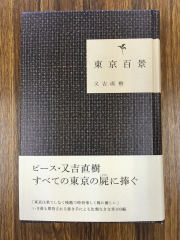

『東京百景』(又吉直樹)

▪︎朝、大学にいってメールボックスを確認すると、本が届いていました。芥川賞受賞で最近話題の、お笑い芸人ピース・又吉直樹さんの『東京百景』という本です。これは、東京の様々な地名と、彼のそこでの体験や妄想・想像が織り込まれた不思議なエッセーのような内容です。でも、エッセーなんだろうか…という気もします。半分は、彼の頭や心のなかから浮かんだ想像された世界だからです。こういう、不思議なテイスト、嫌いではありません。というか、むしろ好きです。

▪︎朝、大学にいってメールボックスを確認すると、本が届いていました。芥川賞受賞で最近話題の、お笑い芸人ピース・又吉直樹さんの『東京百景』という本です。これは、東京の様々な地名と、彼のそこでの体験や妄想・想像が織り込まれた不思議なエッセーのような内容です。でも、エッセーなんだろうか…という気もします。半分は、彼の頭や心のなかから浮かんだ想像された世界だからです。こういう、不思議なテイスト、嫌いではありません。というか、むしろ好きです。

▪︎この本は、facebookで交流のある卒業生から教えてもらいました。コミュニテイ・マネジメント学科の方です。素敵な本をご紹介くださり、Tさん、ありがとうございます。昨日は、この本を入手したことを、facebookにアップしました。すると、女性の方たちから、早速、反応がありました。「池尻大橋でオンオン泣きました」「 切なくて切なくて」とか、「出てすぐの時に読みました。文才はこの時から既に開花しております」といったコメントが寄せられました。私の印象にしかすぎませんが、又吉さんのファンは、圧倒的に女性が多いのでは…と思っています。

▪︎夏休みに読めること、楽しみにしています。

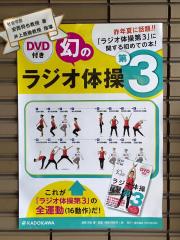

ラジオ体操第3

▪︎瀬田キャンバスの書店の前を通ると、このポスターが貼ってありました。おそらく、前から貼ってあったと思いますが、私が気がついていなかっただけかも…です。

▪︎瀬田キャンバスの書店の前を通ると、このポスターが貼ってありました。おそらく、前から貼ってあったと思いますが、私が気がついていなかっただけかも…です。

▪︎「ラジオ体操」といえば、「第1」と「第2」になるわけですが、昨年「ラジオ体操第3」が存在していたことが大きく報道されました。龍谷大学社会学部の安西将也先生と井上辰樹先生が復刻されたことで、一躍話題となりました。ことの始まりは、2013度から東近江市と龍谷大学が連携して始めた「こころとからだの健康教室」において、この「ラジオ体操第3」が取り入れられたことにあるそうです。資料が十分にないなか、安西先生と井上先生が、残された音源と動作の解説図を頼りに復刻されたのだそうです。そして、とうとう解説本も発売されるに至りました。DVD付きです!!

▪︎こういう解説をネットでみつけました。

【ラジオ体操第3の特徴】

●第1、第2より複雑でダイナミックな11種類の動作で、第1運動から第16運動で構成

●第1、第2に比べ運動の強度が高い

●「動作が難しくて1回では覚えられない」「テンポが速い」ので、覚えられるといっそう楽しく、積極的に続けることができる

●生活習慣病やうつ病の予防に効果が期待できる運動強度の強い体操

①急激に心拍数をあげないで徐々に心拍数を上げていること

②第3運動から第16運動まで110拍/分から150拍/分の間の有酸素運動域の心拍数をキープしていること

③第12運動あたりから徐々にクールダウンし、身体に負担をかけないように、健康に配慮したプログラム構成となっていること

▪︎私のようなおじさんには、なかなかハードそうですが、健康にはとてもよさそうですね。

認知症の母を3年間撮り続けた写真集『DIARY 母と庭の肖像』山崎弘義さんインタビュー

▪︎このブログで、写真家・山崎弘義さんの写真集『DIARY 母と庭の肖像』を紹介しました。「『母と庭の肖像』(山崎弘義・著、大隅書店)」というエントリーです。今日は、ご紹介するのは、その山崎さんと山崎さんの写真集をとりあけだ「認知症ONLINE」というネットの記事です。以下は、その記事からの引用です。

葛藤の連続

写真の横には、山崎さんが当時記していた日記の一文が並びます。ある日の日記にはこう記されています。ヘルパーTさんの連絡ノートに書かれていた言葉。“トイレも自分で行かれ、家の中動き回っています。足腰丈夫になるため、よい事と思います。”今の私はそれについていけない。」

当時、家中をあちこち歩きまわる母を骨折させてはいけないと追いかけ、ティッシュペーパーを食べようとするのを止め、精神的にも、肉体的にも休めない日々が続いていた山崎さん。「ある日、喘息が出たのをきっかけに、母の足腰が一気に弱まったんです。正直、ホッとした部分もありました」本来、求めるべき親の健康を心から願えない自分自信に罪悪感があったといいます。また、別の日の日記にはこうあります。

母の行動にもついていけなくなる。3度ほど無理やり母を抱えてトイレに連れて行ったら、母は「邪険にするなよ」と泣きそうに言う。

淡々と語られる日記の一文から、当時の山崎さんの追い詰められた精神状態、それに呼応するように具合を悪くする母・いくさんの様子が伝わってきます。「在宅介護を続けようか迷う瞬間はあった」という山崎さん。それでも在宅介護を続けたのは、母・いくさんにとって山崎さんが一人息子であり、父の介護で苦労を共にした同志であり、唯一無二の存在だったことを実感していたからだといいます。

▪︎「親の健康を心から願えない自分自信に罪悪感があった」という部分、現在、介護をされている多くの皆さんは、この山崎さんのお気持ちが痛いほどよくわかるのではないかと思います。お母様から「邪険にするなよ」と泣きそうに言われたときの、とても辛い気持ちも…。インタビューで山崎さんは、「日々のやりきれない想いを、作品として消化させた」とおっしゃっています。ああ、なるほどと思いました。お母様の写真を撮ることで、意識のうえでは、息子-母親関係とは異なる関係にスライドしていくのかもしれません。いったんはスライドさせることで、介護の現場で渦巻くマイナスのスパイラルに巻き込まれず、なんかと「本来」の息子-母親関係を維持することができたのかもしれません。また、山崎さんは、「父の介護で苦労を共にした同志であり、唯一無二の存在だったことを実感していた」とも語っておられます。介護の現場で渦巻くマイナスのスパイラルに沈んでいきそうなご自身を、在宅介護にお母様と一緒に協力して取り組んだという経験を思い出すことで、なんとか「軌道修正」できたのではないか…と想像するのです。皆さんも、ぜひ、『DIARY 母と庭の肖像』をご覧ください。

『科学の健全な発展のために 誠実な科学者の心得』

■少し前、3月7日のエントリー「CITI Japan プロジェクト」で研究倫理の問題について述べました。エントリーのなかでは、上智大学での「研究倫理教育責任者・関係者連絡会議」のこと、そしてNHKの「クローズアップ現代」でも研究倫理の問題が取り上げられたことについて述べました(崩壊しつつある科学界のモラルを取り戻すには何が必要かを考える・・・)。このような研究倫理の問題は、理化学研究所の事件が社会的注目を浴びたために、理科系(特に、医学、薬学、生命科学)の問題と思いがちですが、そうではありません。人文社会科学を含むすべての分野に関わる問題でもあります。

■少し前、3月7日のエントリー「CITI Japan プロジェクト」で研究倫理の問題について述べました。エントリーのなかでは、上智大学での「研究倫理教育責任者・関係者連絡会議」のこと、そしてNHKの「クローズアップ現代」でも研究倫理の問題が取り上げられたことについて述べました(崩壊しつつある科学界のモラルを取り戻すには何が必要かを考える・・・)。このような研究倫理の問題は、理化学研究所の事件が社会的注目を浴びたために、理科系(特に、医学、薬学、生命科学)の問題と思いがちですが、そうではありません。人文社会科学を含むすべての分野に関わる問題でもあります。

■私が所属している日本社会学会でも、「日本社会学会倫理綱領」、「日本社会学会倫理綱領にもとづく研究指針」を定めています。そのなかには、データの扱い方についての指針も定められています。「研究・調査によって得られたデータは公正に取り扱わねばなりません。偽造・捏造・改ざんなどは固く禁じられています。データの偽造・捏造は、それを行った者の研究者生命にかかわる問題であり、調査対象者や共同研究者に対する背信行為です。データの修正や編集が必要な場合には、求められたら修正・編集のプロセスを開示できるように、記録し保管しておきましょう。また報告書などで、その旨明記し読者の注意を喚起しなければなりません」、「調査で得られたデータは、対象者リストも含め、調査中も調査後も厳正な管理が必要です。回収票や電子データの保存・管理には、十分に注意しなければなりません」と書かれています。また、プライバシーの保護に関することに関する指針も定められています。私は、日本社会学会のことしかわかりませんが、他の様々な学会でも同様の綱領や指針を定めていると思います。

■大学の仕事の関係で、この『科学の健全な発展のために 誠実な科学者の心得』を読むことになりました。日本学術振興会が、大学等研究機関における研究倫理教育に資するための教材として作成したもののようです。まだ読んでいません。これから読みます。しかし、ネットで目次や概要を読む限りでは、プロの研究者だけでなく、これからプロの研究者になろうと思っている大学院生の皆さんにも価値がある本なのかなと思います。以下は、この本の紹介文です。

科学研究の成果は私たちの社会生活に欠かせないものとなっており、特に近年では、科学が社会に及ぼす影響は極めて大きなものとなっています。それは科学者にとって誇りであると同時に、大きな責任と期待を担っていることを意味します。ところが近年、科学の持つ根源的な価値観である「真理の探究」を疎かにする事例(改ざん、捏造、盗用等)が発生しています。こうした状況が続けば、科学への信頼は傷つき、科学の健全な発展が脅かされることになりかねません。 本書では、人文・社会科学から自然科学までの全分野の科学者が、「どのようにして科学研究を進め、科学者コミュニティや社会に対して成果を発信していくのか」を命題に、研究を進めるにあたって知っておかなければならないことや、倫理綱領、行動規範、成果の発表方法、研究費の適切な使用等、科学者にとって必要な心得について、エッセンスを整理しまとめます。

■以下は、目次です。

I 責任ある研究活動とは

1.今なぜ、責任ある研究活動なのか?/ 2.社会における研究行為の責務/ 3.今、科学者に求められていること

II 研究計画を立てる

1.はじめに/ 2.研究の価値と責任/ 3.研究の自由と守るべきもの――人類の安全・健康・福祉および環境の保持/ 4.利益相反への適正な対応/ 5.安全保障への配慮/ 6.法令およびルールの遵守

III 研究を進める

1.はじめに/ 2.インフォームド・コンセント/ 3.個人情報の保護/ 4.データの収集・管理・処理/ 5.研究不正行為とは何か/ 6.好ましくない研究活動の回避/ 7.守秘義務/ 8.中心となる科学者の責任

IV 研究成果を発表する

1.研究成果の発表/ 2.オーサーシップ/ 3.オーサーシップの偽り/ 4.不適切な発表方法/ 5.著作権

V 共同研究をどう進めるか

1.共同研究の増加と背景/ 2.国際共同研究での課題/ 3.共同研究で配慮すべきこと/4.大学院生と共同研究の位置

VI 研究費を適切に使用する

1.はじめに/ 2.科学者の責務について/ 3.公的研究費における不正使用の事例について/ 4.公的研究費の不正使用に対する措置等について/ 5.まとめ

VII 科学研究の質の向上に寄与するために

1.ピア・レビュー/ 2.後進の指導/ 3.研究不正防止に関する取り組み/ 4.研究倫理教育の重要性/5.研究不正の防止と告発

VIII 社会の発展のために

1.科学者の役割/ 2.科学者と社会の対話/ 3.科学者とプロフェッショナリズム

Reference 資料

研究公正に関するシンガポール宣言/ 科学者の行動規範/研究公正の原則に関する宣言(仮訳)/ 新たな「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」概要

■冒頭に述べた上智大学での「研究倫理教育責任者・関係者連絡会議」では、少人数にわかれて、率直に各大学の実情や悩みを話しあう場が持たれました。もちろん、医学、薬学、生命科学分野の方たちが多いわけですが、そこでは研究者の研究倫理だけでなく大学院生の研究倫理の教育をどうしていくのかといことについても話題になりました。データの捏造などが生じる背景については、神経科学者の大隈典子さんがご自身のブログのなかで「研究業界を取り巻く過当競争の行方 」という投稿をされています。この投稿を拝見すると、少ない大学の教員ポストをめぐる過当競争がデータの捏造などの問題を引きおこすことがあるようです。そういった構造的な背景が存在しているようです。では、人文社会科学系の分野ではどうなのか。大学院生の研究倫理教育も含めて、様々な論点から、さらに真剣に考えていかなければならないと思っています。

ミツバチの本

▪︎先日、妻の知人Uさんが、自家製の蜜(ニホンミツバチによる百花蜜)をプレゼントしてくださいました。そのことについては、少し前にエントリーしました(「蜂蜜」)。毎日、一匙ずつ、この貴重な蜂蜜を楽しんでいます。前回のエントリーの【追記】にも書きましたが、「そんなに関心があるのならば、遊びに来てもよいよ」という話しになりました。もう少し暖かくなった、時間を調整させていただき訪問しようと思っています。

▪︎先日、妻の知人Uさんが、自家製の蜜(ニホンミツバチによる百花蜜)をプレゼントしてくださいました。そのことについては、少し前にエントリーしました(「蜂蜜」)。毎日、一匙ずつ、この貴重な蜂蜜を楽しんでいます。前回のエントリーの【追記】にも書きましたが、「そんなに関心があるのならば、遊びに来てもよいよ」という話しになりました。もう少し暖かくなった、時間を調整させていただき訪問しようと思っています。

▪︎そのUさんから、関心があれば読んでみてと、写真のような本を妻を通して貸していただきました。ありがとうございます。ミツバチの本です。農文協から出版されている「現代農業 特選シリーズ8 飼うぞ 増やすぞ ミツバチ」という本です。DVDもついています。以下が、その内容です。入門書のようですが、私のようなまったくの素人には、かなり詳しい内容に思えます。私自身は、ニホンミツバチや、養蜂・採蜜される方達の活動を通して、地域の自然環境のことがいろいろ見えてくるのではないのかなあと、ぼやっとそういったこと考えています。これまで、魚と地域の自然環境との関係については考えたことがありましたが、昆虫についてはあまりありませんので。

日本ミツバチと暮らし始めた福島県の小さなむら

図解 ミツバチってどんな虫?●ミツバチを飼う

・捕まえる

本当は教えたくない 日本ミツバチの野生群を捕まえるコツ

分蜂群を呼び寄せる花 キンリョウヘン

日本ミツバチの分蜂を見た!

分蜂群の捕獲のとき便利な道具・巣箱と飼い方

日本ミツバチ用 自慢の巣箱いろいろ

山ちゃん巣箱 スムシ・暑さ対策が簡単

か式巣箱 巣礎を使わないで巣枠でハチがなじむ

飼育届を出そう/住宅地では「糞害」にご用心

ハチを飼うときの道具

蜜源・花粉源になる花を探せ・外敵・病気対策

ダニ・スムシ・スズメバチ・ガマガエル・チョーク病

西洋ミツバチと日本ミツバチ 混合飼育で外敵対策●畑で働く交配バチ

さすが、ハチ飼い40年のイチゴ農家 冬場でもハウスのハチは弱らせないよ

交配バチが減る原因とその対策

交配バチを弱らせない農薬選び

果樹の受粉に日本ミツバチ リンゴ・サクランボ・カキ

ネオニコ系農薬はミツバチにこれほど影響する●ハチのパワーで健康・美容

寝酒にどうぞ、夫婦円満間違いなし!ハチミツでミード

図解 ミツバチの健康・美容パワー

あこがれの天然化粧品 巣クズから蜜ロウクリーム

幼虫入りの巣から蜂児酒

ハチの針で膝痛を治す

外敵スズメバチで健康ドリンク

【追記】▪︎この4月に開学する農学部の教員であるFさんが、facebookで「瀬田でもやろうと思っています」と伝えてくれました。また、農学部のYさんは、「薫製機を使えるので、一緒にベーコンを作りましょう」と誘ってくれました。瀬田キャンパスは、なんだか急に「美味しいキャンパス」になってきたな〜。

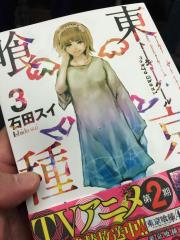

『東京喰種(東京グール)」

▪︎知り合いの建築家Fさんから、Facebookを通して教えていただきました。強烈な内容の漫画です。ずいぶん昔に、『寄生獣』(岩明均)を読んだときにもショックを受けましたが、こちらの『東京喰種』は、それ以上の迫力があります。『進撃の巨人』もそうですが、「人を喰らう」、あるいは「人が喰われる」というところでは共通しています。どういう漫画か。ストーリーをバラさない範囲で、ごく簡単に説明すれば、以下の通りです。人間のような姿をしながら、突如として怪物のようにに変身して人を喰らう「喰種」という謎の生物が、人間社会のなかに紛れ込み生きている…そのような設定になっています。「喰種」は、人間しか食べることができません。主人公は、その「喰種」の臓器を移植された青年です。人間でありながら、「喰種」でもあるわけです。喰う-喰われるという、絶対的に両者が相容れることのない関係のなかで、両者を媒介するような位置のなかで苦悩することになります…。

▪︎知り合いの建築家Fさんから、Facebookを通して教えていただきました。強烈な内容の漫画です。ずいぶん昔に、『寄生獣』(岩明均)を読んだときにもショックを受けましたが、こちらの『東京喰種』は、それ以上の迫力があります。『進撃の巨人』もそうですが、「人を喰らう」、あるいは「人が喰われる」というところでは共通しています。どういう漫画か。ストーリーをバラさない範囲で、ごく簡単に説明すれば、以下の通りです。人間のような姿をしながら、突如として怪物のようにに変身して人を喰らう「喰種」という謎の生物が、人間社会のなかに紛れ込み生きている…そのような設定になっています。「喰種」は、人間しか食べることができません。主人公は、その「喰種」の臓器を移植された青年です。人間でありながら、「喰種」でもあるわけです。喰う-喰われるという、絶対的に両者が相容れることのない関係のなかで、両者を媒介するような位置のなかで苦悩することになります…。

▪︎「殺される」と「喰われる」は、同じようなもののように思いますが、両者の間には決定的な違いがあるように思います。そこにある恐怖には大きな落差がります。そのような落差が、読者(たとえば私)の存在自体をも強く揺さぶってくるのです。言い換えれば、絶望的な関係のなかで、主人公の青年は、結果としてですが、両者を媒介する存在であるがゆえに、周りの人びと(「喰種」)に微かな希望、微かな可能性を与えているのではないか…とも思います。この漫画に描かれている世界を、現実の世界と重ね合わせたときに、何が見えてくるのか。何を感じ取ることができるのか。それは人様々でしょうが、そのように思わせるだけの力をもっているように思います。

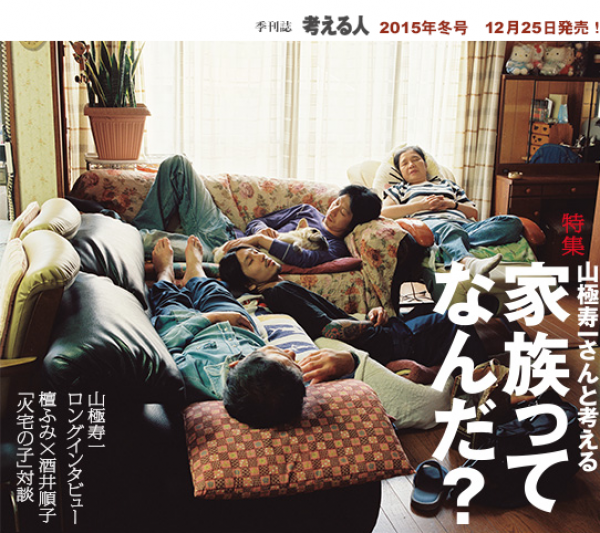

『考える人』2015年冬号「特集 山極寿一さんと考える 家族ってなんだ?」

▪︎季刊『考える人』 2015年冬号、昨年発売されたときに気になって購入していました。定期的に購読しているわけではありませんが、特集のタイトルのなかに「山極寿一」とあったので購入しました。すぐに読めばよかったのですが、なかなかチャンスがありませんでした。たまたま、先日、山極さんの講演やインタビューをYouTubeで視聴するチャンスがあり、「あっ、そういえば、このまえの『考える人』も山極さんやったな」と思い出し、読んでみることにしました。なかなか読み応えがありました。

▪︎少し前のエントリー「抑制力」の記述や、リンクした動画(山極さんの講演)とも重なる部分も多いように思いますが、このロングインタビューなかで、以下のような興味深い指摘をされています。

家族やコミュニテイを支えてきたのは、言葉ではなかった。言葉以前のコミュニケーションによる付き合い方だったと思います。そしてそれは、今でも、同じなのです。

人間関係については、だんだんと視覚を使うコミュニケーションが減って、逆に、遠距離間のコミュニケーション、相手の顔が見えないコミュニケーションがふえてきた。もう一つ言えば、視覚、聴覚、臭覚、触覚、味覚の五感のうち、触覚を使ったコミュニケーションは、人間のコミュニケーションのなかで非常に重要だった。(中略)だが、そういう接触を頻繁に使ったコミュニケーションも薄れてきました。もともと人間は会うことでお互いの信頼関係を高め、維持してきたわけですが、今はそのことそのものが省略されるようになっている。食事もそう。昔は長い時間をかけて食事の準備をし、そして長い時間をかけて、みんなで楽しく語らいながら食べるものでした。家族の団欒というのは、必ず食事の席にあったのです。

集団のために何かしたいというのは、人間にしかない。「誰かのために」というのはあります。子供のために何かをすることは、ほかの動物でもあります。しかし、集団のためにというのはない。集団は実体のあるものではありませんから、まさに人間だけの行為です。それが今だんだん薄れてきている。

その理由は、実は近代科学技術と民主主義にあると思っています。民主主義も近代科学技術も、個人の自由度を高め、個人の欲求をなるべく多く満たすように働いてきました。(中略)煩わしいと思っていた集団の時間は、実は社会関係をつくるにはこの上ないものだった。だが、それを負の側面としてしか捉えなかった。(中略)時間を節約してなるべくき自由な時間をふやそうとするのは、ある意味では正しいかもしれないが、社会的な関係をつくる上では、むしろマイナスだった。相手に対する優しさというのは時間をかけなければ生まれてこない。それが結局は、自分の資本になる。これを社会関係資本と言うのですが、そういうもをつくることに、日本社会は向かったこなかった。

日本社会は、個人主義を発達させてる前に集団を重視した社会をつくってきました。近代科学技術と民主主義がどんどん個人を解放するとそちらへ向かい、集団の大切さを見失って、集団に依存していた社会関係も一気に壊れてしまったのです。

自分を犠牲にする行為がなぜなくならないかというと、根本的にうれしいことだからです。母親は自分のお腹を痛めて産んだ子だから当然かもしれないし、養子に迎えた子や、あるいは近所の子でもあっても、子供に対して尽くすのは、人間にとって大きな喜びです。不幸なことになったり、アクシデントが起こったときに、子供を助けてやりたいという思う気持ちは、人間が共通に持っている幸福なのです。それがあるからこそ、そして分かり合えるからこそ、人間は存在すると思うのです。

私はアフリカでNGOの活動をずっとやってきました。文化も社会も違い、言葉も違う人たちだけれども、言葉も違う人たちだけれども、何が一番根本的に了解し合えるかといったら、「未来のため」ということ。子供たちのために何かをしてやりたい、現在の自分たちの利得勘定で世界を解釈してはいけない、自分たちの持っている資源を未来の子供たちに託さなければいけないという思いです。そういうことを重荷と思ってはいけないのです。

人間というのは、現実から来る抑制ではなくて、タイムスケールの長い過去と未来に縛られる抑制によって生きている。それが人間的なものだと思います。それが一番実感できるのが、子供を持つということ、家族をつくるということなのです。

▪︎他にも興味深い指摘を多々されているのですが、引用はこのあたりにしておきましょう。私が学び研究してきた社会学、そして社会学も含めた社会科学は、自然と社会を対立的に捉えるところがあります。人間と動物とは何が違うのか、人間社会の本質を把握するために、人間と動物(サルや霊長類)との差異を強調します。それに対して、霊長類進化学、人類進化学の立場にたつ山極さんは、差異よりも連続性に注目されているように思います。サルから霊長類、霊長類から人類へと進化するなかで、人間が獲得していった特質を説明されます。また、なぜそのような特質を獲得したのかについても、興味深い説明をされています。山極理論を、家族研究者やジェンダーの研究者たちは、どのように捉え、理解しようとするのでしょうか。そのような討論や対談のようなものが、この世の中には存在するのでしょうか。あれば、ぜひ読んでみたいと思います。

▪︎私自身はどうかといえば、上記の引用からもおわかりかもしれませんが、山極さんの説明に共感するところが多々あります。もちろん、自分自身の家族でどう振る舞ってきたかといえば、これはかなり怪しいところがありますね。山極さん自身も、「相当子育てに関与されたんですね」という質問に、「いや、関与していないって女房から言われます(笑)」とお答えになっています(笑)。そのような点はあるにしても、山極さんが主張されていることは、まちづくりや、地域づくり、環境再生という実践に携わるなかで、私自身が常に感じていることと随分共通しています。

▪︎地域に出ると、山極さんのいう「子供のために何かをする」という考え方に、しばしば出会うことになります。「子供のために」といういうことで相互に人びとが納得して、コミュニティが結束し、共同の活動に取り組むということもよくみられます。また、様々な環境問題の被害のなかで、弱い立場にある子供の健康を守るために母親たちが環境運動に取組み始めることも、たくさんの事例を通してよく知られています。私自身、滋賀県の女性たちによって取組みれた石けん運動について論文を書いたことがあります。「地域環境問題をめぐる“状況の定義のズレ”と“社会的コンテクスト”-滋賀県における石けん運動をもとに」(『講座 環境社会学第2巻 加害・被害と解決過程』有斐閣)という論文です。

▪︎この論文で取り上げた石けん運動でも、たびたび「子供や家族の健康や命を守りたい」という言い方がなされてきました。これに対しては、フェミニズムの立場からは、「性的役割分業の固定化」「エコ母性主義」「本質主義」といった批判がありうると思います。日本では、女性と環境の結びつきについては、「エコフェミ」(エコロジカル・フェミニズム)という言い方で否定的に捉えられてきたからです。それに対して私は、「一般論として、『主婦・母親』は、合意形成過程から(動員されながらも)排除されると同時に、「『ケア役割』を、歴史的に社会的、文化的性役割(gender role)として割当たられて(萩原[1997]310頁)きた」と指摘したのち、「利便性、効率性、経済性、消費の差異性の追求といった欲望を掘り起こそうとする社会システムが、『主婦・母親』と同時に『身体・生命』(自然環境を含む)といった価値をも排除してきたということである」と述べました(萩原さんの論文は、萩原なつ子,1997,「エコロジカル・フェミニズム」江原由美子・金井敏子編『フェミニズム』新曜社)。私自身は社会学者なので、女性の環境運動における「子供のために何かをする」をこのように説明しました。それに対して、人類進化学の山極さんの考え方は、人びとは「タイムスケールの長い過去と未来に縛られる抑制によって生きている」ということになります。進化のなかで獲得してきた特質ということになります。私はどちらかといえば、空間的な視点のなかで、ジェンダーと社会システムの問題として考えましたが、山極さんは、時間的な視点のなかで考えておられます。このような差異はありますが、私には山極さんの考え方がとても興味深いのです。特に、このロングインタビューのなかでは、人類進化の過程において獲得してきたこのような特徴が、現代社会においては崩壊しようとしているとも指摘されています。そのような現代社会批判と人類進化学が結びつくあたりに関心を強く持ってしまうのです(社会科学の諸理論とどのように連関するのか。また、逆に矛盾するのか…)。

▪︎山極さんは、一般の読者向けにもたくさんの書籍を出されています。一番最近のものは、『「サル化」する人間社会 』(知のトレッキング叢書) です。以下が、この本の内容です。

▪︎山極さんは、一般の読者向けにもたくさんの書籍を出されています。一番最近のものは、『「サル化」する人間社会 』(知のトレッキング叢書) です。以下が、この本の内容です。

「上下関係」も「勝ち負け」もないゴリラ社会。

厳格な序列社会を形成し、個人の利益と効率を優先するサル社会。

個食や通信革命がもたらした極端な個人主義。そして、家族の崩壊。

いま、人間社会は限りなくサル社会に近づいているのではないか。

霊長類研究の世界的権威は、そう警鐘をならす。

なぜ、家族は必要なのかを説く、慧眼の一冊。・ヒトの睾丸は、チンパンジーより小さく、ゴリラより大きい。その事実からわかる進化の謎とは?

・言葉が誕生する前、人間はどうコミュニケーションしていたのか?

・ゴリラは歌う。どんな時に、何のために?その答えは、本書にあります。

●本書の目次

第一章 なぜゴリラを研究するのか

第二章 ゴリラの魅力

第三章 ゴリラと同性愛

第四章 家族の起源を探る

第五章 なぜゴリラは歌うのか

第六章 言語以前のコミュニケーションと社会性の進化

第七章 「サル化」する人間社会

▪︎最初の方に、少し前のエントリー「抑制力」を紹介ました。そのエントリーのなかに引用したのですが、山極さんは、「サル化」について以下のように述べておられます。それを、再び、引用しておきます。知人の新聞記者の方が、山極さんの講演を聞いてこの本を読まれたようです。ということで、私も読んでみることにしました。現在、注文中です。

それはじつはね、ニホンザルの社会に近い社会なんですよ。なにかトラブルがあったときに、そのトラブルを解消しようとしたら、勝ち負けをつけるのが一番簡単な方法なんですよ。だけど、ゴリラは、勝ち負けをつけずに、それを解消しようとする。だから抑制力が必要になるんです。つまり、自分の取れるものを取らないわけでしょ。自分の欲望を抑制しながら、相手に取らせる。ということで、平和をもたらそうとするわけですね。そこには、力の強いものが抑制するっていう精神がなければ成り立たない社会なんですね。それをゴリラは作ってきたし、もともと人間もそういう社会をはじめに作ったはずなんです。