竹村牧男さんの講演「現代社会の動向と仏教の可能性」(世界仏教文化研究センター開設記念特別講演会「世界の苦悩に向き合う仏教の可能性〜共に生きる道はどこに〜」)

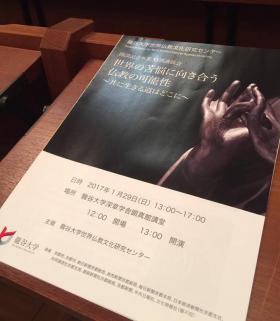

■1つ前のエントリーの続きです。一昨日、日曜日の午後、世界仏教文化研究センターの開設記念特別講演会「世界の苦悩に向き合う仏教の可能性〜共に生きる道はどこに〜」が開催されました。講師にジャーナリストの池上彰さんと東洋大学学長の竹村牧男さんをお招きし、「世界の中で宗教を考える」(特別講演)と「現代社会の動向と仏教の可能性」(講演)、2つのご講演をしていただきました。1つ前のエントリーに、池上さんの特別講演の要旨をまとめました。このエントリーでは、東洋大学学長である竹村牧男さんの講演の要旨をまとめます。竹村さんは、レジュメをご用意くださいました。そのレジュメと、講演を聴きながらとったメモに従ってご紹介していきたいと思います。

■1つ前のエントリーの続きです。一昨日、日曜日の午後、世界仏教文化研究センターの開設記念特別講演会「世界の苦悩に向き合う仏教の可能性〜共に生きる道はどこに〜」が開催されました。講師にジャーナリストの池上彰さんと東洋大学学長の竹村牧男さんをお招きし、「世界の中で宗教を考える」(特別講演)と「現代社会の動向と仏教の可能性」(講演)、2つのご講演をしていただきました。1つ前のエントリーに、池上さんの特別講演の要旨をまとめました。このエントリーでは、東洋大学学長である竹村牧男さんの講演の要旨をまとめます。竹村さんは、レジュメをご用意くださいました。そのレジュメと、講演を聴きながらとったメモに従ってご紹介していきたいと思います。

■竹村さんは、冒頭に自己紹介と、哲学者である井上円了が創設した東洋大学の紹介をされました。東洋大学は、井上が1887年に創設した「私立哲学館」に由来します。私は井上円了に関して全く知識を持ち合わせていませんが、井上は仏教が現実社会に適するように変わらなければならないし、現実社会に深く関わるべきと考えていました(ここからもわかるように、仏教の宗教としての側面ではなく、思想としての側面を強調していることがわかります)。講演の中では、そのような仏教の持つ可能性が、現代社会の動向と照らし合せながら検討されていきます。

■竹村さんは、現代社会の動向を次のよう分析します。まず、「現代社会の動向I 絶対的なるものの喪失と価値観の拡散」。現代社会においては、人間が拠るべき究極の価値が見失われています。「現代社会の動向II グローバリゼーションと保護主義の台頭」。マイケル・サンデルを引用しつつ、グローバル化は強烈な個人主義をその哲学にしていると、グローバリゼーションの背景にあるアトム的人間観を批判的に捉えます。「現代社会の動向III ICTおよびAIの普及・浸透と人間への深い問い」。AIの研究者の見解を引用しつつ、AIの能力が高まると、「高い創造力や重い責任が求められるためAIにはできない仕事と、AIより人間を使う方が安いから人間にさせておく仕事に、二極分化」するため、教育において重要なことは、「物事の意味を理解し、思考し、表現できる力を養う」ことなのだが、現実には、「論理的ではなく、断片的、感情的な情報で世論や政治が動き始めて」いるというのです。このような現代社会の動向について整理された後、それらの動向が孕む問題に対して仏教はどのような可能性を持っているのかについて説明されました。以下は、レジュメからの抜書きです。

■「仏教の可能性I」。①「仏教は人間の自由を縛るような有の絶対者は説かない」、「空性(くうしょう)としての絶対者を説くことに、その独自の特質と可能性とを見るべき」であり、物事の根元にあるその「空性」は、「むしろ個人の自由を保障するものとなる」。「有の絶対者を突破して、無の絶対者に深まることによって、本来、自由な事故との成立基盤をもういちど、見いだすことができる。ここに仏教の貢献できる大きな要素がある」。②グローバリゼーションの背景にある強烈な個人主義。「個人が個人で完結しているという、アトム的な人間観」に対して、「仏教は無我を説く。あくまでそのときそのときのかけがえのない主体はあるが、常住の本体のような自我はない」。縁起の思想。「自己は自己のみで存立しえているわけではない、他者を待ってはじめて成立し得ている、これが縁起の考え方」。「自己は、自他ともに支え合い、助け合い、補完し合ってはじめて生きていられる存在なのであって、このことを根本に据えて社会のあり方をも考えていくべきである」。多文化共生、新たな文明原理。③IoTやAIの進化に基づく人間性の喪失という問題。「人間はこの人生において何を目指すべきなのかしっかり自覚する必要があろう」。「無上覚とは」、「自由自在に他者の救済を実現していくはたらきであり、そこでは本来、仏性に具わる無量の功徳を発揮することにもなる。それは創造性の開発にもほかならない。仏教には、世間への批判的精神と創造性の発揮による他者への貢献を導くものがある」。「仏教には、空性・無我と縁起・覚への道というその独自の立場において、現代の地球社会の動向に、大きな役割を果たすことができると考える」。

■「仏教の可能性II」。縁起、「原因と諸縁(諸条件)とが合わさって初めて結果がある(因+縁→果)という見方」。華厳宗の縁起。法蔵の「華厳五経章」。「六相円融義」。6つのアスペクトが融け合っている。総相(全体)、別相(全体を構成する要素)、同相(それらの要素が等しく一つのぜんたいを作っている)、異相(要素が互いに異なっている)、成相(それらの要素が関係を結んでいる)、壊相(それらの要素がそれぞれ自分を守っている)。「ある個人はあらゆる他の個人(他者)と、もとより相即している。「ある構成要素と全体が一つであるだけでなく、構成要素と構成要素の間でも、互いに相即している。ある個人は社会全体と不二一体であるとともに、他のあらゆる個人とも不二一体であるという」。要素の間に「差異があると同時に、むしろ異なるから切り離せない、区別されるから関係するというような事態が成立している」。

■「仏教の課題 自由と主体性の復権を目指して」。「浄土教によせていえば、阿弥陀仏の大悲の心が自分に行き渡らないうちは、『もう自分は救われた、大丈夫だ』と言ってそれで満足してしまう。けれども弥陀の悲心が自分の身心に充足し、本当に仏のいのちがその人に働いているならば、『自分はこれでは申し訳ない』という気持ちが出てくるはずだということではないだろうか」。「宗教的に救われた身になっているからこそ、その御恩に応えて生活してゆこうという方向になる。つまり宗教的に徹底すればするほど、現実の社会の問題にも無関心でいられなくなるはずだということである」。

■仏教に関しては、素人勉強しかできていないので、どこまで竹村さんのご講演を理解できたのか不安なところもありますが、前の週に開催された中沢新一さんの「レンマ科学の創造に向けて-発端としての南方熊楠-」という講演を聴いて、一即一切・一切即一という言葉で表現される華厳経の考え方に関心を持っていただけに、竹村さんの「縁起」のお話しは、私にとってグッドタイミングだったように思いました。「空性」は、「むしろ個人の自由を保障するものとなる」ということや、「自己は自己のみで存立しえているわけではない、他者を待ってはじめて成立し得ている、これが縁起の考え方」・「自己は、自他ともに支え合い、助け合い、補完し合ってはじめて生きていられる存在なのであって、このことを根本に据えて社会のあり方をも考えていくべきである」という考え方、これは社会学を専攻している私たちには理解しやすいように思います。自己とは、他者との関係性の中に浮かび上がってくるホログラフィーのような存在と言うと言い過ぎでしょうか。その上で、難しいのは「六相円融義」です。この考え方自体を概念的に理解したとして、それを現実社会との対応の中でリアルに考えていくとき、自分の理解力の限界を感じます。

■この華厳経の一即一切・一切即一という考え方は、数学でいうところの「フラクタル」の考え方に近いものがあります。そういえば…と思い出して、自宅の書架にある釈徹宗さんの『いきなりはじめる仏教生活』を取り出しました。釈さんは、「お互いがお互いを取り込み内臓し、内臓されている、そういう積極的なもの」だというのです。

私は全世界からみれば、あってもなくてもよいような存在なのですが、でも私は全世界そのものにほかならないのです。そして世界は私なしでは存在しません。私は今・ここに立ちながら全世界へと働きかける。全世界も過去も未来も私に働きかけようとしている。それは刻々と関わり続けていて、止むことを滞ることもありません。私はこの関係に関係し続けることによって存在するのです。それはまるで底に穴の開いている船に乗って、コップで水をかいだし続けるような作業かもしれません。でも関わり続けるんです。

『華厳経』の説く世界は、決して観念の遊びではなく、感得しリアルにイメージすることが大切です。しかも、現代社会においてとても重要なことかもしれません。なぜなら、自分と世界との関係を実感することが、自我の肥大を抑制するからです。

■私が専門としている環境社会学、そして取り組んでいる流域の環境問題と、うまく言語化できませんが、このような考え方はどこかで結びついている予感がしています。ヒントがあるような気がします(今、ここで詳しくは説明できないのですが…)。素人勉強ですが、竹村さんが執筆された『華厳とは何か』についても読んでみようと思います。

【追記】■世界仏教文化研究センター開設記念特別講演会の会場となった顕真館のことについて追記しておきます。大学のホームページの顕真館を紹介したページからの引用です。

顕真館の名称は親鸞聖人の主著『顕浄土真実教行証文類』(一般に『教行信証』あるいは『教行証文類』と呼ばれている)から名づけられました。本学の建学の精神を具現する教育施設の原点たる性格を持つ建物で、講義や入学式・卒業式などが行なわれる講堂であるとともに、勤行・法要・各種宗教行事などが行なわれる「礼拝堂」として、1984(昭和59)年3月13日に竣工しました。

正面中央の本尊は、親鸞聖人ご真筆の六字名号を拡大模写して、樺に彫ったものです。

この六字名号は「南無阿弥陀仏」を中央に、讃銘として上部右に『無量寿経』の第十八願(念仏往生の願)文、左に第十一願(必至滅度の願)文を、下部には同経の「大悲摂化の文」八句などを書いた小紙が添付されています。聖人84歳時に書かれ、下人の弥太郎に与えられたと言われています。

■トップの写真は、この説明にある六字名号です。

池上彰さんの特別講演「世界の中で宗教を考える」(世界仏教文化研究センター開設記念特別講演会「世界の苦悩に向き合う仏教の可能性〜共に生きる道はどこに〜」)

■一昨日、日曜日の午後、世界仏教文化研究センターの開設記念特別講演会「世界の苦悩に向き合う仏教の可能性〜共に生きる道はどこに〜」が開催されました。講師にジャーナリストの池上彰さんと東洋大学学長の竹村牧男さんをお招きし、「世界の中で宗教を考える」(特別講演)と「現代社会の動向と仏教の可能性」(講演)、2つのご講演をしていただきました。お2人のご講演の後は、本学の赤松学長も加り鼎談が行われました。一般の皆様に、龍谷大学が世界仏教文化研究センターをどのような意図で開設をしたのか、そのことを広く知っていただくための講演会でもありました。会場である深草キャンパスの顕真館は、ほぼ満席になりました。御来賓として門川大作京都市長にもお越しいただきました。

■一昨日、日曜日の午後、世界仏教文化研究センターの開設記念特別講演会「世界の苦悩に向き合う仏教の可能性〜共に生きる道はどこに〜」が開催されました。講師にジャーナリストの池上彰さんと東洋大学学長の竹村牧男さんをお招きし、「世界の中で宗教を考える」(特別講演)と「現代社会の動向と仏教の可能性」(講演)、2つのご講演をしていただきました。お2人のご講演の後は、本学の赤松学長も加り鼎談が行われました。一般の皆様に、龍谷大学が世界仏教文化研究センターをどのような意図で開設をしたのか、そのことを広く知っていただくための講演会でもありました。会場である深草キャンパスの顕真館は、ほぼ満席になりました。御来賓として門川大作京都市長にもお越しいただきました。

■世界仏教文化研究センターの事務を所管しているのは研究部ということもあり、当日、瀬田キャンパスで開催されている社会学部「大津エンパワねっと」報告会の受付業務を途中で抜けさせていただき、職員の皆さんの集合時間である11時30分になんとか深草キャンパスに駆けつけることができました。研究部の事務職員の方たちがきちんと運営されますので、基本的に研究部長の私は何かの時のために座っているだけでしたので、御講演と鼎談をじっくり拝聴させていただきました。以下、池上さんの特別講演の内容を、かいつまんでご紹介しましょう。

■池上彰さんの特別講演「世界の中で宗教を考える」は、世界各国を取材されているジャーナリストらしい話題から始まりました。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖地であるエルサレム、バチカン市国、そしてインドのブッタガヤ、そしてメッカ…世界の聖地を取材された経験をお話しになりました。そのあとは話題は、つい最近まで取材されていたアメリカの大統領の話題に移ります。

■池上さんは、選挙戦中に、トランプ候補、ヒラリー候補、サンダース候補、それぞれの政治集会を取材しました。「トランプの政治集会では、ブルーカラーの白人男性がほとんどで、のようなアジア系の男性はいたたまれない気持ちになった。ヒラリーの政治集会では、ありとあらゆる人たちがいるが、若者がいない。サンダースの政治集会でも、意心地が悪かった。それは、20歳前後の若者ばりだったから」。このような分断した政治集会の背景には、世界のグローバリゼーションの拡大とその拡大が引き起こした経済格差の問題が存在しています。その問題に対して右派から反対したのがトランプで、左派から反対したのがサンダースということになります。

■左派のサンダースは、北欧のような社会民主主義的政策により格差を縮めていくべきと考えます。そのために、ウォール・ストリートの金持達に税金を課していくと主張しました。また、公立大学の授業料を無償にするというのも公約でした。若者は支持します。それに対して右派のトランプは、アメリカの労働者の仕事を奪うとして移民を攻撃します。グローバリゼーションによりEUやアメリカへの移民が増加するわけですが、イギリスのEUからの離脱とトランプの大統領当選は、そのようなグローバリゼーションを背景とした移民への反発にあります。特にトランプは、ポリティカルコレクトを気にすることもなく移民に対する差別発言を繰り返すことから、「本音をいう政治家」として評価する人たちが新たに共和党員になり投票しました。これまで投票に行かなかった人たちが投票しました。一方、トランプは嫌いだけど、ヒラリーも嫌だという民主党員は投票に行きませんでした。まさかトランプ候補が当選するとは思わなかったからです。

■そのトランプ大統領が就任演説の際には、旧約聖書の『詩編』の一節(注1)を引用しました。ピューリタンが建国したアメリカであれば新約聖書と考えてしまいますが、トランプ大統領はあえて、キリスト教徒だけでなくユダヤ教徒にとっても聖典である旧約聖書から引用したのです。ここには意図があるといいます。キーマンは、トランプ大統領の娘婿であり、トランプ政権のもとで政府の要職にも就いたジャレット・クシュナーです。クシュナーは、正統派ユダヤ教徒です。自分の生まれれてくる子どもが正統派のユダヤ教徒であるために、トランプ大統領の娘イヴァンカは、結婚前にユダヤ教に改宗していることからもわかります。旧約聖書からの引用は、トランプ大統領が親イスラエルであることのメッセージでもあるわけですが、池上さんは、その背後でこのクシュナーが動いているというのです。

■トランプ大統領がアメリカの大使館を、現在のテルアビブからエルサレムに移すと発言していることについてもそうです。これまで国際社会は、エルサレムが首都であることを認めてきませんでした。複数回に渡る中東戦争で、エルサレムの占領していくことを繰り返してきたからです。そのため、代々の大統領は、米大使館のエルサレムへの移転を凍結する大統領令を出してきました。しかし、それが失効すると自動的に大使館はエルサレムに移動することになるというのです。移転すると、アメリカはイスラエルの主張を認めることになります。エルサレムを巡って宗教的対立が高まり、そのことが憎しみの連鎖を生みだしていくことに繋がるのです。そのことを国際社会は非常に警戒しています(注2)。

■このような憎しみの連鎖を断ち切るにはどうしたらよいのか。池上さんは、ダライ・ラマとの5回にわたるインタビューから、対立を煽る現在の世界には「慈悲」の精神が必要だと語ります。ダライ・ラマは亡命を余儀なくされているわけですが、そのことで中国共産党に対して恨みや報復のような気持ちはなく、ただ憐憫の心があるだけだというのです。このような「慈悲」は、もちろん仏教特有のものでありません。先日のパリのテロ事件で妻を殺された男性は、「妻をテロで殺されたが、自分はイスラム教徒を憎まない」とメッセージを発しました。そのような憎しみはテロ側の思う壺だからです。池上さんは、ここにも「慈悲」の精神を見ます(私には赦しという言葉の方がぴったりきますが)。池上さんは、自らの取材に基づく世界情勢を宗教と関連させながらわかりやすく分析され、最後に「慈悲」を重要なキーワードとしてご講演の最後で提示されました。

■以上は、池上彰さんの特別講演を聴きながら記録したメモを元にしており、不正確なものでしかありませんが、おおよその内容はご理解いただけるのではないかと思います。来年度になりますが、世界仏教文化研究センターの方で、記録としてまとめる予定になっています。

(注1)旧約聖書の『詩編』の一節とは、旧約聖書の『詩編』133編の一節のことです。

The Bible tells us, “how good and pleasant it is when God’s people live together in unity.”(聖書は私たちに、「見よ、兄弟が共に座っている。なんという恵み、なんという喜び」と教えてくれます。)

(注2)この問題については、東京新聞の記事をお読みいただければと思います。

比良オロシと湖西線

■昨晩は、今年最後の忘年会でした。龍谷大学の世界仏教文化研究センターの関係者の皆さんとの忘年会でした。センターの職員や研究員の皆さん以外にも、文学部の真宗学、仏教学そして実践真宗学研究科の若手教員の皆さんもご参加くださいました。当初は、研究部長として世界仏教文化研究センターの皆さんのご苦労をねぎらうつもりでやってきたのですが、すっかりそんなことは忘れて、最終電車近くまで、皆さんと宗教や仏教と社会との関係について、いろいろお話しをさせていただくことができました。

■とても勉強になりました。こういった、学部の壁を超えた形での学問的な「つながり」は非常に大切だと思いました。私自身、素人勉強のレベルで仏教の本を読んでいますが、普段思っている素朴な疑問についても、いろいろ教えていただくことができました。ありがたかったです。

本学には実践真宗学研究科がありますが、そこでは社会実践実習に取り組んでおられます。社会学部で行なっているCBL教育等とも関係があります。両者とも学内の組織であるにもかかわらず、あまり交流がありません。「つながる」ことで、もっといろいろできるはずです。様々な可能性が顕在化してくるといいなと思います。

■というわけで、気分良く京都駅から湖西線の終電に乗ったのですが、電車は大津京までしか進みません。どうしたんでしょう。車内放送からは、強風で湖西線、再開の目処がたっていないというのです。あとで調べてみましたが、JR西日本列車運行情報がtwitterで「湖西線では強風のため、堅田駅~近江今津駅間で運転を見合わせています。現在も、断続的に非常に強い風が吹いているため、本日は最終列車まで運転を見合わせます」という情報を流していました。これはいけません。1時間待って1時半頃になっても動きそうにないので、JR大津京駅からはタクシーで帰ることにしました。仕方ありません…。湖西線が強風で止まる…というのは、よく知られたことです。湖西線沿いに暮らすようになって、その「洗礼」を受けたわけですね。

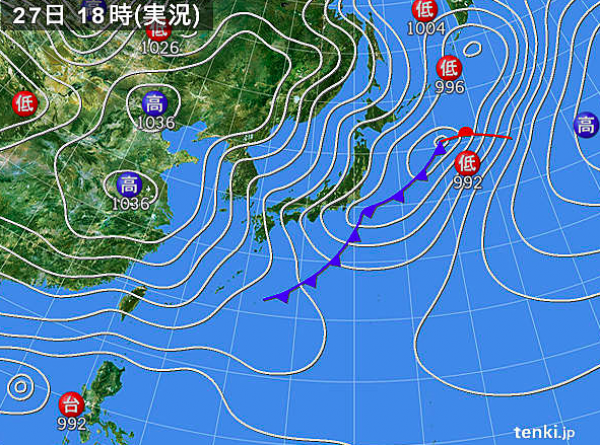

■堅田駅から近江今津駅までの間には、比良山系がそびえ立っています。この比良山系から琵琶湖側の大津市の旧志賀町へ吹き降ろす強風のことを、「比良オロシ」と言います。長年にわたって滋賀の気象について研究されてきた松井一幸さんと武田 栄夫さんが2001年に発表された研究成果によれば、「比良オロシ発生時には『気圧が比良山系から見て、北西に高く南東に低い状態で、地上等圧線が北東から南西にほぼ 45°に走っている』ことが殆どの場合に見られた。この 事実を『比良オロシの45度マジック』と呼ぶことにする」と述べておられます。ただし、「45 度マジックは比良オロシが発生するための必要条件であるが十分条件ではない。比良オロシが発生するためには,ある程度の気圧傾度や寒気が必要である」ということも述べておられます。

■私自身、気象や天気図のことについてはよくわかっていませんが、昨日の晩18時の天気図を見てみたいと思います。トップの画像がその天気図です。確かに「気圧が比良山系から見て、北西に高く南東に低い状態で、地上等圧線が北東から南西にほぼ 45°に走っている」ことがわかります。ネットの天気予報では、「26日(月)から27日(火)にかけては低気圧が発達しながら通過する影響で広く雨や雪となり、風も強まります。天気も気温も変化が大きくなりそうです」とのことでしたが、実際、滋賀は夜に大荒れとなり、湖西線は止まってしまいました。ちなみに、湖西にある南小松では、21時01分に、最大瞬間風速が25.8m/s(北北東)となったようです。相当強い風です。

白い比叡山

■比叡の山々。今日はけっこう白くなりました。我が家の車は、今日からスタッドレスタイヤとなりました。情けないことに私はタイヤ交換をやったことがありません。だから業者さんにやってもらうしかないのです。ところが、です。我が家のようなご家庭が多いせいか、業者さんの方も予約がいっぱいということで、やっと今朝の予約が取れました。なんだか、ギリギリセーフでスタッドレスタイヤに交換できました。

■今日の午前中は、通勤の途中になりますが、大津市都市計画マスタープラン案のことで市役所の都市計画に立ち寄らせていただきました。そして、策定専門部会のメンバーとして、担当職員の方から都市計画マスターブラン案の中身の微修正やパプリックコメントへの対応等に関して丁寧な説明を受けました。私自身も、そのことに関連して意見を述べさせていただきました。都市計画マスタープランづくりも、いよいよ大詰めを迎えています。ただし、最後の詰めのところを、さらにしっかり考えないといけないと思いました。

■都市計画の後は、市役所前の「とんかつ」屋さんで昼食。ここの「とんかつ」は非常に美味しいのです。美味しいとんかつを食べ始めると、声をかけてくださる方がおられました。市会議員の嘉田修平さんでした。嘉田さんに初めてお会いしたのは、もう25年ほど前のことになります。その時は、お母さんの嘉田由紀子さんと一緒でした。まだ小学生でした。その頃と同じように、つい今日も「修平くん」と呼んでしまいそうになります。今日は議会開催中だったようですね。しかし、時が経つのは非常に早い。「とんかつ」を食べている時には、研究部からの緊急メールも確認しました。急いで(でもないけれど…)瀬田キャンパスに移動。緊急の案件について、課長や課員の皆さんと相談して方向性を確認しました。研究部の仕事は3月末までですが、それまでにいろいろ見通しをきちんと立てなければならないことがあります。それなりの実績を残さないといけません。頑張ります。

■都市計画の後は、市役所前の「とんかつ」屋さんで昼食。ここの「とんかつ」は非常に美味しいのです。美味しいとんかつを食べ始めると、声をかけてくださる方がおられました。市会議員の嘉田修平さんでした。嘉田さんに初めてお会いしたのは、もう25年ほど前のことになります。その時は、お母さんの嘉田由紀子さんと一緒でした。まだ小学生でした。その頃と同じように、つい今日も「修平くん」と呼んでしまいそうになります。今日は議会開催中だったようですね。しかし、時が経つのは非常に早い。「とんかつ」を食べている時には、研究部からの緊急メールも確認しました。急いで(でもないけれど…)瀬田キャンパスに移動。緊急の案件について、課長や課員の皆さんと相談して方向性を確認しました。研究部の仕事は3月末までですが、それまでにいろいろ見通しをきちんと立てなければならないことがあります。それなりの実績を残さないといけません。頑張ります。

■その後は、明日のREC主催の「社会連携・社会貢献活動報告会」で「北船路米づくり研究会」の学生がプレゼンをするということで、パワーポイントのファイルをチェックすることになりました。この後、4回生ゼミと大学院ゼミ。卒論、修論の赤ペンもまだまだ続きます。

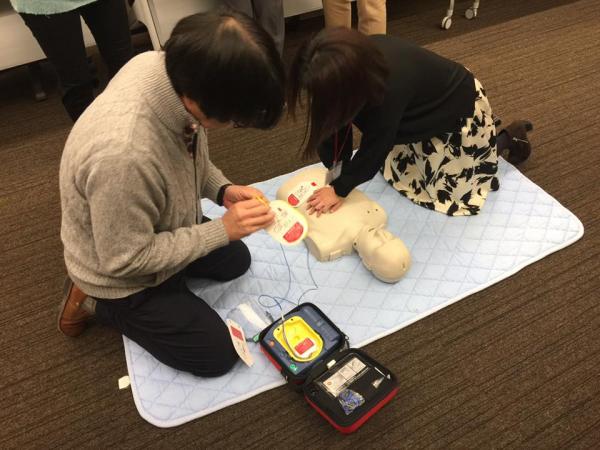

AED講習会

■お昼前に深草キャンパスに行き、学長会の後の懇談会である案件に関して話題提供というかご相談を行いました。学長や副学長からのご意見をいただきました。その仕事を済ませて、急いで瀬田キャンパスまで移動しました。残念ながら、スクールバスも学内便の車もタイミングが合わないので、電車での移動になってしまいましたが、なんとか予定通り、農学部のある9号館で開催された「AED」の講習会に参加することができました。以前暮らしていた奈良のマンションの自治会でも、防災訓練の一環としてこの「AED」の講習会を開催していました。ただし、こういう訓練は、定期的にやっておかないと、いざという時に対応できないので、大学の講習会にも参加させていただくことにしました。頭でわかっているのと、体で分かっているのとでは違いますからね。参加者の多くは事務職員の皆さんでしたが、農学部の大門先生も出席されていました。エエ感じです。これももっと教員が参加していたらいいのに…と思います。

■さて「AED」ですが、これは自動体外式除細動器のことです。痙攣して血液を流すことができなくなっている心臓に、電気ショックを与えて正常なリズムに戻すための医療機器です。血液が流れなくなって大きくダメージを受けるのは脳。この脳へのダメージを減らすために、胸骨圧迫と「AED」を使用して心肺蘇生を行います。結構大変ですね。胸骨圧迫を1分間に100回〜120回。圧迫の強さは胸骨の下半分5cm〜6cmの深さ。この胸骨圧迫を30回して、1秒の呼気吹き込みを2回。これは体で感覚を覚えるしかありません。体重の軽い小柄の人よりも、大柄なウエイトのある人の方が適切な胸骨圧迫をしやすいように思いました。肋骨が折れたとしても、それよりも脳をダメージから救う方が優先されますので、胸骨圧迫を遠慮なくやらなくてはいけません。

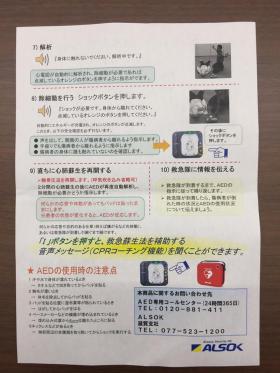

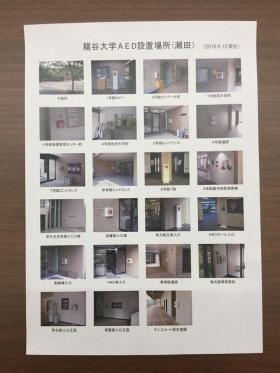

■それから、もう一つ気がついたこと。キャンパス内のどこに「AED」がおかれているのか、普段はあまり気にしていませんが、これはまずいと思いました。配布された資料の地図を見ると、どの建物にも配置されているようですが、慌ててしまうとどこにあるのかわからなくなるような気がします。普段から、意識しておく必要がありますね。講習会の資料も貼り付けておきますね。今日の講師は、「ALSOK」の社員の方たちでした。とてもわかりやすくご指導下さいました。ところで、「ALSOK」の会社名ですが、「ALways Security OK」からきているんですね。初めて知りました。さてさて、今日はこれから卒論と修論の原稿を持って帰り、自宅で「赤ぺん先生」をします。そういう季節になってきました。

部署別研修会

■今週の月曜日。月曜日は、午前中が「地域社会論II」の授業で、午後からは研究部の執行部会議といういつものパターンなのですが、この日は、そのあとに部署別研修会が開催されました。深草キャンパスと瀬田キャンパスとをつないでのテレビ会議システムによる執行部会議の後、スクールバスで深草キャンパスまで移動しました。研修会の開催に先立ち講師の先生に研究部長としてご挨拶をするためです。テレビ会議システムを通してご挨拶するわけにはいきませんのでね。今回の研修会では、講師として法学部の栗田昌裕先生をお招きし、「著作権法」について講義していただきました。

■研究部の職員の皆さんは、教員の皆さんとともに報告書の作成、ポスターやチラシ、その他の印刷物をつくる作業に携わります。「著作権法」に関する知識がないと気づかないうちに何気ない行為が著作権法違反となってしまうことがあります。研究部は、深草キャンパスと瀬田キャンパスにありますが、それ以外にも、世界仏教文化研究センター、人間・科学・宗教総合研究センター、仏教文化研究所で研究部の職員の皆さんが勤務されています。ということで、京都エリアの職員の皆さんは深草キャンパスに集まり、瀬田キャンパスの職員はテレビ会議システムでの参加ということになりました。

■講義の中では、初心者にもわかるように、「例えば…」という形で時々事例を示してくださいました。その多くは、「漫画」という著作物を例にしたお話しでした。ある事例では、突然、私の方を振り向いて、「『キャンディキャンディ』の作者は、いがらしゆみこ…でしたよね」と私に確認をされました。私がその漫画を知っている世代だからでしょうか⁈ ちょっとびっくりしましたが、真面目な雰囲気のお話しの中にも、時々おちゃめなお人柄が窺えました(^^)。研修のあとに、「栗田先生は漫画がお好きなんですか?」とお聞きしたところ、大変お好きなようで、たくさんの漫画を蔵書されているとのことでした。私も自宅に蔵書の中に漫画が結構あるので、ちょっと嬉しかったりしました。この日、栗田先生には、5限の講義を終えた直後であるにも関わらず、研究部の研修の講師をお引き受け頂きました。ありがとうございました。

■研修後は、この研修の企画をしてくれた研究部の職員の方たちと、ご苦労さん会も兼ねての「呑み会」になりました。誘ってくれて、ありがとうございます。二人とも呑兵衛でした〜。研究部は呑める人が少ないので、私からするとなかなか「頼もしい」人たちです。これから忘年会や宴会が続きます。少しずつ師走という感じになってきました。

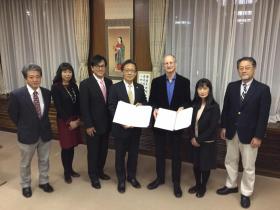

ポートランド州立大学との覚書調印式

■11日(日)の夕方、アメリカのオレゴン州ポートランド市にあるポートランド州立大学と、龍谷大学、そして龍谷大学の研究機関である「LORC」(龍谷大学 地域公共人材・政策開発リサーチセンター)との間で覚書調印式が行われました。調印式の前には、国際シンポジウム 「ポートランド州立大学のコミュニティ・ベースド・ラーニング(CBL)に学ぶ ― 大学の新しい役割 ―」が開催されました。大学の歴史は龍谷大学の方が長いわけですが、「CBL」の実績はポートランド大学の方が圧倒的に蓄積を持っています。ですから、「学ぶ」なんです。

■投稿した写真は、研究部課長に送っていただいたものです。調印式には、ポートランド州立大学からはサイ・アドラー先生と西芝雅美先生が、龍谷大学からは赤松徹眞学長、松居竜五 グローバル教育推進センター長(国際学部教授)、白石 克孝 地域公共人材・政策開発リサーチセンター(LORC)センター長が出席しました。私も研究部長をしていることから、この調印式に同席させていただきました。自分のことなんですけど、こうやって写真で客観的に見ると、年寄りなんだな〜と改めて自覚しました(^^;)。還暦間近、えっ…マジか!…ですからね。

■「LORC」は、政策学部の教員の皆さんが中心となって運営しています。政策学部は、「CBL」の教育実践、研究センターである「LORC」、そして地方自治体との連携、さらには国際的な連携、この4つをうまく組み立てて、着々と学部・大学院の運営を進めておられる。羨ましく思っています。社会学部、どうするんや!…ってことですね(^^;)。今日は、調印式の後に開催された懇親会で、政策学部の比較的若い教員の皆さんともいろいろお話しができました。お互い忙しいけれど、学内で研究交流をもっとしていければと思っています。「私の頭の中では」の限定ですが、文学部のいくつかの学科、政策学部、経済学部、社会学部の教員の間でもっと研究交流ができるはずなんですね。「私の頭の中では」…ですけど。今日は、政策学部の比較的若い⁈先生方には、そのことが伝わったように思いました。いろいろ、学部を超えた関係が、新しいことを起こしていくきっかけになれば、大学の「蛸壺」的状況、それぞれの学問分野の業界やギルドに閉じこもる傾向を乗り越えて、リアルな現代社会の複合的な問題状況に迫っていけるのでは…と、妄想しています。

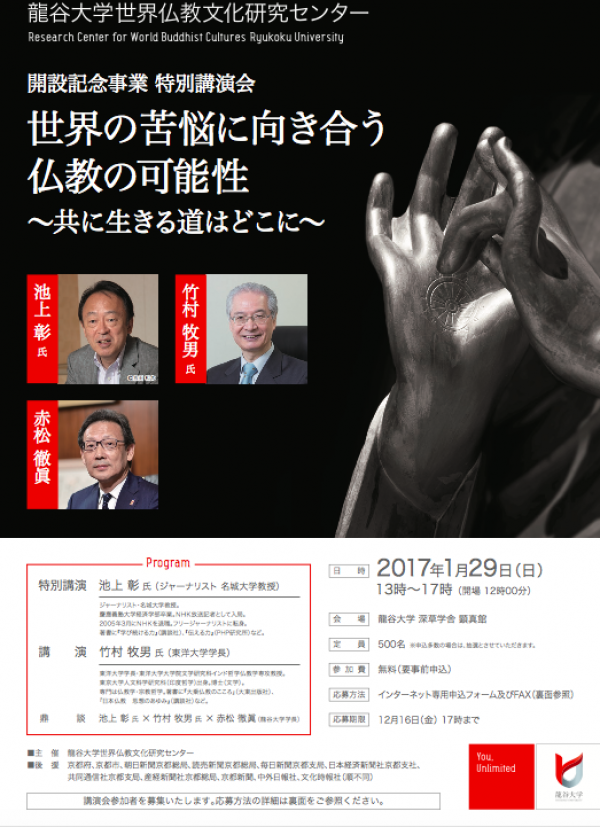

講演会「世界の苦悩に向き合う仏教の可能性―共に生きる道はどこに―」

2017年1月29日(日) 龍谷大学世界仏教文化研究センター開設記念事業特別講演会「世界の苦悩に向き合う仏教の可能性―共に生きる道はどこに―」

開催日時

2017年1月29日(日)13:00~17:00

開催場所

龍谷大学深草学舎顕真館

講演者

特別講演:池上彰氏(ジャーナリスト、名城大学教授)

講演:竹村牧男氏(東洋大学学長)

鼎談:池上彰氏×竹村牧男氏×赤松徹眞(龍谷大学学長)

参加費無料、定員500名様(事前申し込みで当選された方のみ)

【申し込み期間】2016年12月5日9:0010:00~12月16日17:00

申込みフォーム

https://www.ryukoku.ac.jp/rcwbc/

TEL:075-343-3808

FAX:075-708-5611

お問い合わせ

事務局/龍谷大学世界仏教文化研究センター事務部(受付時間:平日9時~17時まで、土・日・祝日除く)

アクセス

・JR奈良線「稲荷」駅下車、南西へ徒歩8分

・京阪本線「深草」駅下車、西へ徒歩約3分

・京都市営地下鉄烏丸線「くいな橋」駅下車、東へ徒歩7分

【申込み方法】 インターネット(当センターのホームページ)またはFAX(申込用紙はチラシPDFデータをダウンロードしてご使用ください)。

応募者多数の場合は、抽選となります。当選された方には、「当選結果通知ハガキ」をお送りいたします。講演会にお越しの際は、必ずお持ちください。 ※当選者の発表は「当選結果通知ハガキ」の発送をもって代えさせていただきます。

主催

龍谷大学世界仏教文化研究センター

後援

京都府、京都市、朝日新聞京都総局、読売新聞京都総局、毎日新聞京都支局、日本経済新聞社京都支社、共同通信社京都支局、産経新聞社京都総局、京都新聞、中外日報社、文化時報社(順不同)

「今日、どう?」

■12月に入り、今年も残すところ3週間になりました。ここ数十年の間に「これから新しい年を迎え、人びとの気持ちが一新される」、その直前の”ワクワク感”のようなものが12月から消えてしまいました。私が子どもの頃は、そのような”ワクワク感”をまだ残っていたように思うのですが…。年末といっても、何かただ忙しいだけで、時間が直線的に経過していく…、そのような感覚になります。写真は瀬田キャンパスです。このようなスッキリした気持ちで新年を迎えたいのですが、なかなかそんなわけにはいきません。仕事関連のことで、心の中はモヤモヤだらけ、困ったものですね〜。

■12月に入り、今年も残すところ3週間になりました。ここ数十年の間に「これから新しい年を迎え、人びとの気持ちが一新される」、その直前の”ワクワク感”のようなものが12月から消えてしまいました。私が子どもの頃は、そのような”ワクワク感”をまだ残っていたように思うのですが…。年末といっても、何かただ忙しいだけで、時間が直線的に経過していく…、そのような感覚になります。写真は瀬田キャンパスです。このようなスッキリした気持ちで新年を迎えたいのですが、なかなかそんなわけにはいきません。仕事関連のことで、心の中はモヤモヤだらけ、困ったものですね〜。

■とはいえ、昨日はちょっと嬉しいことがありました。大学院生の修士論文の指導をして帰宅しようとすると、もう20時を過ぎていました。瀬田駅に向かうバスに乗ると話しかけてくる人がいました。私と同じ研究部で仕事をしている職員の方です。「遅くまで仕事をしているね」と言うと、急ぎの案件があり、研究部にはまだ残って頑張っておられる職員がいるとのことでした。ちょっと覗いて声をかけてくればよかったな…などと思っていると、瀬田駅が近づいてきました。昨晩は、「今日は夕食を作れない」との連絡が我が家からLINEで届いていたので、声をかけてくれた職員の方を誘って大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に行くことにしました。

■「利やん」では、うちの大学のこれからのことについていろいろ話しをしました。熱く語ってくれました。 昨日一番心に沁みた言葉。「1を2にすることは簡単だけど、0を1にすることは大変なんですよ」。前例踏襲、これまでの仕事のパターンを単純に模倣する、他大学はどうなっているのかばかりを気にする(情報収集は大切なことではありますが)、そうではなく自分で「仕事」を起こす能力を持つことが大切だという意見です。その通りですね。そういう力を持った仲間をもっと増やさねば、ということなのです。笑われるかもしれませんが、「職場改善目安箱」とか「職場改善プレゼン龍」とか、志を持った職員の方たちがより光り輝いて行く仕組みがあったらいいね〜という話しにもなりました。というわけで、昨晩は、とても有意義な時間を過ごすことができました。

■嬉しかったものですから、そのことをfacebookに投稿すると、こういうコメントをいただきました。他大学の事務職員をされている方からのコメントです。「『教職協働』の『今日、どう?』ですね!」。「教職協働」という言葉の意味はわかります。教員=教育職員と事務職員は、大学の「車の両輪」ですからね。教員と事務職員とでは、同じ大学の中でもガバナンスの異なる組織に属しています。ですから、全国のどの大学で言われていることだと思いますが、時として、両者の関係がギクシャクしたりするのです。ギクシャクすると大学の運営はうまくいきません。もう一つの、「今日、どう?」。こちらの親父ギャグ・駄洒落のような言葉の存在を私は知りませんでした。こういう意味なのだそうです。「気軽に『今日、どう?』と様子を語り合い、交流できる関係性って、何よりも協働なんじゃないかなと思っています」。なるほど〜、とても大切なことですね。親父ギャグなんてことを言ってはいけません。これは、組織内の社会関係資本をいかに蓄積していくのか…という問題でもあります。モヤモヤしたものを抱えつつも、心の中に、ちょっと写真のような青空が広がりました。こういったことを、職場の仲間と語り合えることを幸せだなと感じました。

大宮キャンパス「東黌(とうこう)」の起工式

■昨日、朝9時から大宮キャンパスで、東黌(とうこう)と呼ばれる校舎の起工式が挙行されました。これまでの東黌は、現在の耐震基準からすると問題がありました。また、文学部では新しいカリキュラムに合った校舎が必要でした。そのようなこともあり、東黌は建て替えられることになりました。私は、この校舎のデザインが決めることに少しだけ関わったことから、この日の起工式に、あえて出席させていただきました。ひさしぶりの大宮キャンパスでした。とても気持ちが良いキャンパスです。この場が持つ不思議な「力」を感じます。それは、「大学の精神」にも通じる宗教的な力のように思います。写真は、大宮キャンパスの本館です。起工式は、この本館で行われました。以下は、大学のホームページからの説明の抜粋です。

大宮キャンパスの「本館」「北黌」「南黌」「渡り廊下」「門扉」「旧守衛所」は1879(明治12)年2月に建築されたもので、1964年と1998年(追加)に国の重要文化財に指定されました。これらの建物が残る大宮キャンパスは「重要文化財建築群」を形成しており、また、隣接する西本願寺はUNESCOの「世界文化遺産」にも指定されています。

■建て替えられる東黌は、文化財である大宮キャンパスの他の校舎=建築群との一体感を醸し出すデザインと設計になっています。模型をご覧ください。これは、建て替えられる東黌の模型です。大宮キャンパスの正門の向かい、猪熊通りを挟んだ土地に建設されます。通りを歩く人の視線からは、手前の校舎しかみえないように設計されています。手前の校舎のファサードは、国に重要文化財である本館・北黌・南黌と統一感のあるデザインになっています。おそらくは、正門の前に立つと包み込まれるような気持ちになるのではないかと思います。そして猪熊通りの先には、世界遺産である西本願寺がどんと視界に入ってきます。大変、うまく構成されているように思います。このようなキャンパスで勉強される文学部の学生の皆さんが、ちょっとうらやましくなりました。