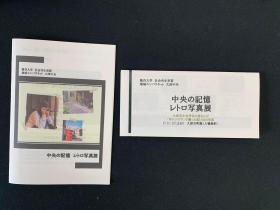

「中央の記憶 レトロ写真展」(社会学部・社会共生実習・「地域エンパワねっと大津中央」)

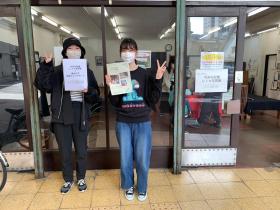

■「地域エンパワねっと大津中央」(龍谷大学社会学部・地域連携型教育プログラム「社会共生実習」)が企画した「中央の記憶 レトロ写真展」が、2月11日と12日の両日、丸屋町商店街(大津市)にある「大津百町館」で開催されました。この写真展を企画した学生さんたちの思いについて説明します。以下が、開催趣旨です。

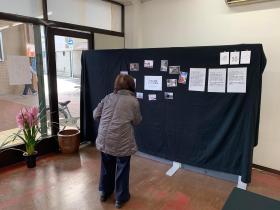

長い歴史のある大津市中央学区には、多くの人々が住んでいます。生まれた時からこの地に住む人。働くためにこの地に来た人。故郷であるこの地に帰ってきた人。その一人ひとりに、中央学区での記憶、思い出、歴史があります。思い出の地を写真に収め、それぞれの想いを共有することで、人と人をつなぐことができないかと考え、写真展を企画するにあたりました!

■今年度のこの3人の女子学生のチームの皆さんは、なかなか優秀で、自分たちのしっかりした考えを持っておられます。特に、私が横から何か指示しているわけではありません。ただし…、だからかな、少し日本語も変ですかね…最後のところ。それはともかく、学生の皆さんの思いがしっかり伝わってきます。そのような思いは、応援してくださっている地域の皆さんにも伝わったのではないか思います。というこで、地域の皆さんのご支援をいただきながら無事に開催することができました。ありがとうございました。

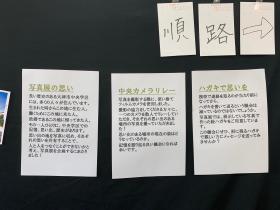

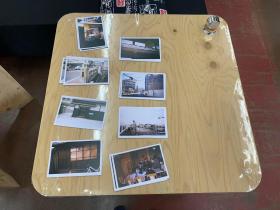

■今回の写真展の準備では、「中央カメラリレー」を実施しました。まず写真を撮影するために、今だと当たり前のスマホを使用せず、昔流行った「写ルンです」というレンズ付きフィルム(使い捨てカメラ)を使いました。撮影してくださる方達を、一台の「写ルンです」を数人でレリーしていただき、それぞれの思い出のある場所の写真を撮っていただきました。「レトロ写真展」ですが、写真自体は現在のものです。なぜレトロなのか、そこに自分の昔の思い出が込められているからです。「思い出のある場所の現在の姿はどうなっているのか。記憶を振り返る良い機会になれば」という学生さんたちの思いがあるのです。

■写真展とは言っていますが、美術館等で開催される写真展とは異なっています。一つひとつの作品について、学生さんたちは撮影した方たちから丁寧にお話を伺っています。そして伺ったお話を作品の下にコンパクトにまとめて掲載しました。それをご覧になった方たちも、「ああ、そうやった」、「自分の場合はこうやった」と会場でいろいろお話をされるのです。写真が、人と人の間に、人と地域の間に眠っていた記憶を呼び起こしていくのです。素晴らしいと思います。

■もうひとつ、写真展には次のような狙いがありました。学生の皆さんは、作品として展示した写真をハガキにも印刷しました。今はスマホがあれば、いつでも人と繋がることができるわけですが、コロナでなかなか会えない人たちに、あえてこのハガキでメッセージを送ってみませんか…と来場者に呼びかけていました。私も、孫のひなちゃん と ななちゃんにハガキを書いて送ってみました。

■今回の写真展、読売新聞、京都新聞の記者さんに初日に取材いただき、本日の新聞で記事にしていただきました。今日は、午前中に中日新聞の記者さんにも取材していただきました。そのようなこともあってか、今日は120名ほどの方達がご来場くださいました。昨日は54名ですから、倍以上の方達がご来場くださったわけですね。私もとっても嬉しいです。新聞社の皆さに感謝いたします。今回の写真展の進め方、特別難しいことではありません。また、地域の皆さんでも、気持ちさえあれば、難しくなく実施していただけるのではないかと思います。また、「エンパワねっと」の後輩たちにも、とても参考になるのではないかと思います。

■ご来場くださった方の中には、3人の女子学生のチームのうちの1人のお父様もいらっしゃいました。関心をお持ちになったようで、トレーニングのジョギングをしながら会場までお越しくださいました。ありがとうございました。社会学部の卒業生で、現在、福祉法人を経営されている先輩もお越しくださいました。学生たちのこの写真展の企画を大変評価してくださいました。2003年のご卒業ということでした。私が龍谷大学に勤務するようになったのは2004年のことですから、残念ながら教員-学生の関係はありませんが、「エンパワねっと」の取り組みを応援してくださっていたようです。ありがたいことです。さらに、私の知り合いのランナーの方も、別用で商店街にたまたまお越しになっていて、私の声をかけてくださいました。facebookのお友達なのです。こちらの方は、50歳代に突入されていますが、フルマラソンを2時間30分代で走るすごいランナーなのです。いろんな方達に起こしくださいました。ありがとうございました。

関西アンサンブルコンテスト

■おめでとう‼︎ 2月11 日に奈良県橿原文化会館で開催された「関西アンサンブルコンテスト」で、龍谷大学吹奏楽部の「クラリネット四重奏」が金賞を受賞しました。加えて、関西代表にも選ばれました。大学の部は、全部で5大学が出場しました。関西学院大学、滋賀県立大学、和歌山大学、龍谷大学、関西大学です。いずれも、それぞれの府県の大会で金賞を受賞して代表として選ばれた大学です。

■私のような素人の、あくまで個人的な感想ですが、龍谷大学は他大学とは音楽の目指す方向性が違っているように感じました。たくさんの楽器によるアンサンブルではなく、とってもシンプル。しかも同じクラリネットだけの演奏。このような例えがあっているかどうかわかりませんが、水墨画の世界のような感じでした。もちろん、アンサンブル、技術的な点についても4人がしっかり音を寄せあって優れた演奏になっていました。もう1校も、クラリネット四重奏でしたが、龍谷大学の演奏は大変印象に残りました。素晴らしい。演奏した曲は「オーディションのための6つの小品」(ジャン・ミシェル・ドュファイ作曲)です。よく演奏される曲とのことです。過去のアンサンブルコンテストでは、先輩たちもこの曲を演奏してきたそうです。いろいろ作戦を立てた上での選曲だったようです。1年生のチームですが、しっかりしているな〜と思いました。

■この4人以外の龍谷大学吹奏楽部のメンバーは、鳥取県で公演があり、監督もコーチも、そちらに向かったため、この4人の皆さんの応援は、私と、1人の方のご両親だけでした。でも、そんなことこの4人には関係ないという感じでした。絶対に全国のステージで演奏するんだという強い信念と自信があったようです。この日は、大学の部が終了した後、ご両親のうち、Twitterでもお互いにフォローをしているお父様とご挨拶することができました。石川県から車で、この「大学の部」を聴くためだけにお越しになったとのことでした。お子さんの金賞受賞・関西代表、お喜びのことと思います。

■次の全日本アンサンブルコンテストは、3月19日 (日)、静岡県浜松市の「アクトシティ浜松」で開催されます。もちろん、部長として応援に参ります。トップの写真ですが、吹奏楽部のTwitterから拝借しています。

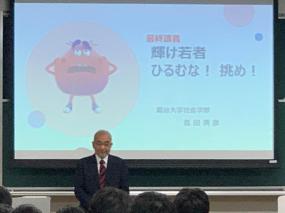

高田満彦先生の最終講義

■このブログは1人の大学教員の「公開日記」のような感じです。いや、感じじゃないな、ほんまに「公開日記」ですね。「後悔日記」になるかもしれませんけれど。それはともかく、自分の身に起こったことをできる限り、ブログとして残そうとしています。もう11年目ですね。何事も長続きしないのですが、これだけは続いています。ところがです、「公開日記」とはいいながら、多忙なことからアップできていないことがあります。とりあえず、韓国出張の続きですかね。それから、韓国に出張する前の岐阜県の羽島市での講演のことでしょうか。もう少し時間がかかりそうです。今日は、今日あった大切な出来事を先に投稿することにします。

■今日は、社会学部で勤務されてきた髙田満彦先生の最終講義[/url]が行われました。先生は、公立小中学校での教員、大津市滋賀県庁での指導主事を経て、2017年4月からは龍谷大学社会学部教授として教職課程で教員を目指す学生の皆さんのご指導を、さらには私も担当している「社会共生実習」でも学生の皆さんをご指導いただきました。今日の最終講義のタイトルは「輝け若者 ひるむな!挑め!」です。教室は、(おそらく)教職を目指す学生さんでいっぱいです。

■先生は、地元のコミュニティで、「エイブラハム林間学校」という活動をされています。具体的な中身についてはよくわからないのですが、夏休みにコミュニティの子どもたちとの遊びも含めて様々な活動をされているようです。先生が、子どもたちに「林間学校知ってるか?」聞いたところ、「知ってるで、リンカーンやろ、アメリカの人」という反応があり、これは面白いなあということで、地元での林間学校の頭にエイブラハムをつけたのだそうです。面白いですよね、ほんまに。

270,000アクセス感謝!!

■アクセスカウンターが、先ほど「270,000」を超えました。皆様、ありがとうございます。アクセスカウンターが「260,000」を超えたのは2022年11月23日でした。「200,000」から「210,000」までは「154日」、「210,000」から「220,000」までは「97日」、「220,000」から「230,000」 までは107日、「230,000」から「240,000」までは123日、「240,000」から「250,000」までは「93日」、「250,000」から「260,000」までは「89日」、「260,000」から「270,000」までは「78日」かかっています。こうやって記録を振り返ると、少しずつではありますが、ご覧くださる方が増えていることがわかります。「250,000」から「260,000」までは、平均すれば毎日約112人の方に、「260,000」から「270,000」までは、平均すれば毎日約128人の方にご覧いただきました。

■このブログを開始したのは、2012年の7月25日です。昨年の7月で開設10年目になっていました。とはいっても、毎回申し上げますが、何か多くの皆さんの役に立ちそうなことを書いているわけではなく、ただ日々の出来事を書いている日記のようなものでしかありません。一人の大学教員の日々の出来事や気がついたことを書いているブログですので、ご覧いただけるだけでありがたいと思っています。心より感謝いたします。

■次、「280,000」に到達するのは、ゴールデンウィークの前後かと思います。

Seoul-散策(1)

■9日は金浦空港から夕方の便で帰国することになっていました。中心市街地にある明洞のホテル出発するのは午後2時。それまで時間があったので、ホテルを朝9時半に出発して市内を少し散策することにしました。まずはホテルからタクシーで「徳寿宮」へ移動しました。「徳寿宮」を見学したあとは、徒歩で「市役所」、「南大門、「南大門市場」を廻り、再び「ホテル」まで歩きました。

■「徳寿宮」では、ラッキーなことに日本語のガイドさんに解説していただきながら、歴史の勉強をしました。なんとガイド料は無料です。ガイドさんに「本当に無料で良いのですか?」とお尋ねすると、「私たちは会社から派遣されて給料は持っています」とのことでした。政府かソウル市が、ソウルの観光産業をそうやって支えておられるのかもしれません。この辺りは、よくわかりません。それはともかく、ガイドさんに丁寧に解説していただきました。本当にありがたかったです。最後にお礼を申し上げたところ、「日本人のお客さんは2ヶ月ぶりだったんですよ。その前も、コロナの感染で日本人のお客さんは少なくて、コロナ以前も安倍さんが総理大臣の時代は観光客が減ってしまって…。本当にひさしぶりだったので、上手にガイドができません、恥ずかしいです」と。いやいや、とっても素敵なガイドをしていただきました。感謝感謝です。

■今回、「徳寿宮」を見学して、日本の植民地になる前と植民地にされた後。李氏朝鮮から大韓帝国、そして日韓併合へという歴史の流れの中で、もっと知らないといけないことがたくさんあると思いました。日本の高校までの「日本史」の授業、「世界史」の授業では、植民地にされた側の歴史についてきちんと勉強できないのじゃないのかな…と思っています。

■もし、徳寿宮に関心がおありであれば、こちらをご覧いただければと思います。以下は、その一部を引用したものです。

徳寿宮は、特に朝鮮時代末期から大韓帝国時代にかけての旧韓末の悲運の皇帝・高宗が日帝の圧迫により譲位を強要され、恨(ハン)に満ちた余生を送り、1919年1月22日、徳寿宮の咸寧殿で日帝により毒殺されたと人々に伝えられ、翌々月の3月3日に予定されていた高宗の葬儀の直前の3月1日に起きた3・1独立運動の直接的な引き金となった現場でもあります。

■日本、清、ロシア、日清戦争、日露戦争、攘夷波と開化波、高宗と閔妃…。20世紀の前後の朝鮮の歴史をよく勉強していると、この徳寿宮の見学は大変有意義なものになるように思います。今回は、たまたま日本語ガイドの方が丁寧に解説してくださいましたし、洋風建築の石造殿(1909年竣工、その翌年には日韓併合)でも音声ガイドが充実していてとても勉強になりました。

【追記】■私は、朝鮮・韓国のことを直接的に研究しているわけではありません。とはいえ、時々、朝鮮・韓国についての本を購入して勉強することがあります。そのような本の中の1冊。この『韓国歴史地図』(平凡社)は、出版社の紹介を引用すれば、「古代から現代までの韓国の歴史を、見開きの美しいカラー地図と豊富な図版でヴィジュアルにまとめ、古代の合戦から現代の事件まで、臨場感あふれる歴史を再現した画期的な歴史地図」です。とても役に立ちます。私自身、自分の頭の中にある朝鮮・韓国の歴史的な知識は、相当乏しいわけですが、この歴史地図で補っています。勉強になります。朝鮮・韓国の歴史を東アジア全体の中に位置付ける解説も多く、お勧めします。ちょっと値段が高いので、購入を躊躇されるかもしれませんが。

【追記】■私は、朝鮮・韓国のことを直接的に研究しているわけではありません。とはいえ、時々、朝鮮・韓国についての本を購入して勉強することがあります。そのような本の中の1冊。この『韓国歴史地図』(平凡社)は、出版社の紹介を引用すれば、「古代から現代までの韓国の歴史を、見開きの美しいカラー地図と豊富な図版でヴィジュアルにまとめ、古代の合戦から現代の事件まで、臨場感あふれる歴史を再現した画期的な歴史地図」です。とても役に立ちます。私自身、自分の頭の中にある朝鮮・韓国の歴史的な知識は、相当乏しいわけですが、この歴史地図で補っています。勉強になります。朝鮮・韓国の歴史を東アジア全体の中に位置付ける解説も多く、お勧めします。ちょっと値段が高いので、購入を躊躇されるかもしれませんが。

韓国「雪雨山村」(설우산촌)のスパニッシュミッションスタイル

■昨日の晩、韓国から帰国しました。関空に降り立って思ったこと。まずは、関西の方が暖かいという当たり前のことでした。あとは、韓国ではマスクの着用率、ざっとみて40%かなと思いましたが、関西は私が見た範囲100%ですね。「ああ、日本に帰ってきたな」と心の底から実感しました。

■今日から、再び、いつもの日常に戻ります。諸々の会議がありますが、まずは遅れに遅れている仕事を頑張ります。明日は、吹奏楽部の部長として、関西アンサンブルコンテストの応援に参ります。その次は、「地域エンパワねっと」のイベントに参ります。このイベント、某新聞社に取材していただけるようです。小さな手作り感満載のイベントですが、記事にしていただけるとありがたいなと思います。それから、帰宅すると郵便が届いていました。学外のお仕事。きちんと書類に目を通します。

■とはいえ、韓国に行っていろいろ思ったことや考えたこと、きちんと振り返っておきます。今回は3泊4日でしたが、社会学分野で研究する者として「はっ!」とすることが何度もありました。大切にしたいと思います。

■写真は、一昨日、有機農業運動に1976年から50年近くにわたって取り組んでこられた「雪雨山村」理事長のチョ・ビブさんにお会いした時の写真です。私の向かって右におられるのがチョ理事長です。その右は、建国大学の金才賢先生です。後ろは、「雪雨山村」の共同食堂です。この農場で働いている方達に、「食事の用意ができましたよ」と知らせるための小さな鐘が軒下にぶら下がっていました。私たちも、こちらで昼食をいただきました。この建物、アメリカのカトリック修道士のデザインなのだそうです。「雪雨山村」の有機農業はカトリック修道士の活動から始まっているのです。

■この建物をみた時に、すぐにスパニッシュミッションスタイルではないかと思いました。母校、関西学院大学の校舎は、有名なウィリアム・メレル・ヴォーリズによる設計で、スパニッシュミッションスタイルのなのです。そのようなこともあり、この建物を拝見した時「はっ!」としました。関学を創設したウォルター・ラッセル・ランバス博士はサザン・メソジスト派のプロテスタントの宣教師ですが、関学のホームページを調べてみると、次のような記述がありました。

本来はアメリカ・カリフォルニア州の太平洋沿岸のEl Camino(王の道)と呼ばれる要路にそって点在する、18世紀から行われたカトリック伝道の拠点となったミッション(修道院)の建築様式にちなむもので、クリーム色外壁とスペイン風赤瓦を特色としている。

■私の直感は間違っていなかったようです。何か、とても嬉しいです。自分にお金がたくさんあれば、このようなデザインの建物を建ててみたいです。気持ちが落ち着くというか、優しい気持ちになります。まあ、私のことはともかく、理事長のチョ・ビブさんに再会して、改めてこのスパニッシュミッションスタイルのことをきちんとお伝えしたいです。

韓国出張で味わいました。

■2月6日、関西空港から金浦空港経由でソウルに到着しました。宿泊先は、ソウル市内の中心市街地、明洞(みょんどん)のそばのホテルでした。同行してくれた学生さんとも「早めに夕食をとろう」ということになり、明洞の中にあるそソルロンタンの老舗に出かけることにしました。「味成屋」(ミソンオク)というお店です。もちろん、その老舗を私が知っているわけでもなく、ホテルの部屋でYouTubeでいろいろ検索して、「食レポ」の動画をみて選びました。こちらのお店、メニューは2つしかありません。ひとつはソルロンタン、もうひとつはスユクッ。前者は、牛骨をはじめ、牛の頭・足・膝・膝裏の肉・胸肉・内臓などをじっくり時間をかけて煮込んだスープ料理のことです。後者は、茹でた肉を薄く切った料理です。写真ですが、かんじんのスルロンタンがきちんと写っていまん。すみません。

■まずはスルロンタンスープを匙で少しずつ味わいました。大変滋味深く、五臓六腑に染み込むような美味しさです。スユクッのほうは、種類の違う薄切り肉がお皿に盛られていました。キムチや味噌、ニンニクの薄切りや緑の唐辛子とともにいただきました。美味しいです。日本にいると、ニンニクを食べることに躊躇いがあります。周りの人たちにニンニク臭いと言われる(思われる)からです。でもこの時はそのような心配をする必要ありませんでした。韓国ですから。思い切り、いただきました。ひさしぶりの海外旅行で少々疲れていましたが、パワーを取り戻しました。

■これは、2月8日の夕食の写真です。夕食は、やはり同行してくれた龍大の学生さんと2人で、「순대국 スンデクッ」の専門店へいきました。この日の昼間、視察をアテンドしてくださった大学院生の方が教えてくれました(私がスンデ食べてみたいと言ったもので)。明洞のホテルのそばにある「青瓦屋」というお店です。たいへん繁盛されていました。入店するのに少し待たねばなりませんでした。スンデは豚の血液、もち米、春雨、にんにく、ねぎなどの香味野菜を混ぜて、豚の腸に詰め蒸す韓国のよく知られた食べ物です。「순대국 スンデクッ」は、このスンデが入ったスープという意味なのでしょう。もちろんわスンデ以外にも、お肉がふんだんに入ったスープです。豚の耳らしきものも薄くスライスして入っていました。スルロンタンとおなじく、こちも非常に滋味深く美味しいスープでした。これに、キムチやオキアミや牡蠣の塩辛、そしてご飯がついてきました。酒は、マッコリ。これでお腹いっぱいになりました。

韓国・忠清北道にある槐山郡に行く。

■予定していた韓国での仕事を終えました。昨日は、”Forum on the Tertiary Social Economy Education Operating System Development in Forestry”に参加して「大津エンパワねっと」の報告を行いました。今日は、ソウルから2時間ほど離れた忠清北道にある槐山郡(クェサンぐん)に視察に行きました。

■お世話になった金才賢先生(建国大学)の新しいご自宅がこの地域にあります。ということで、まずは表敬訪問。そのあとは、有機農業運動に1976年から50年近くにわたって取り組んでこられた「雪雨山村」理事長のチョ・ビブさんにお会いして、農場の見学とお話を伺うことができました。この槐山郡は有機農業が大変盛んな地域なのです。

■そのあとは、槐山郡にある中源大学が起業支援や地域連携を行なっている事務所を訪問し、取り組んでおられる事業についてお話しを伺いました。子どもたちの山村留学、都会の大学生たちの農業や農村でのインターンシップ、地元の若者との交流、地域と大学の連携…様々な取り組みが行われています。そして、もちろん起業されたばかりの会社が、家賃2万円で入居されています。とても安いわけです。YouTubeのためのスタジオなども地下にありました。そして、宿泊のできるゲストルームもあります。

■この施設、中源大学が指定管理者となって運営されています。建物自体は、モーテルを郡が買い取ったものです。運営の資金は、国と郡から出でいます。学生がインターンシップ(地域貢献活動)を行う際には、お金が支払われます。このあたりには、ソウルのように学生がアルバイトをする場所がないからです。都会に学生さんたちが流れてしまうことを防ぐための試みかと思います。1日、農村で働いて90,000ウォンだったかな。日本円で約9,000円です。昨日のフォーラムで報告のあった慶尚大学校の場合もそのような仕組みがありました。地域貢献する学生を支えるための資金が非常に豊富です。というのも、学生たちは長期休暇ではアルバイトをする必要があり、都会の方に移動してしまうという理由も聞けました。韓国は、ソウルとソウル周辺の地域に、韓国の人口のたしか約50%が集中しており、若者のソウル志向が大変強いのだそうです。地方消滅…という問題が相当深刻なようです。行政からの資金といい、その辺りの事情は、日本とかなり違うなあと思いました。

■そしてそのあとは、韓国の生協であるiCOOPの施設を視察しました。こちらのiCOOPの施設は、地域の有機農業と連携しながら、レストラン、カフェ、スーパー、スポーツジム、病院、映画館…が統合された、生協の組合員が利用する総合施設なのです。日本の生協は都道府県単位で組織されていますが、韓国は全国組織が一つあるだけで地域の生協はありません。組合員数は約30万人です。

■私がハングルがほとんどできないので、研究員の方と英語でコミュニケーションするわけなんですが、私の英語はブロークンどころかデストロイド?!。そこを少し日本語ができる学生さんと、スマホを使って翻訳してくれる大学院生の方のサポートでなんとかコミュニケーションできたかな…という感じです。iCOOPでは、大変自然で流暢な日本語をお話しになる職員さんと奇跡的に出会うことができて、ここだけはよく理解できました。資料をe-mailで送ってくださるとのことで、感謝感謝です。私のメールアドレスがiCOOPに登録されるそうなので、これから定期的にニュースも送られてくると思います。

■私が知らなかっただけなのですが、有機農業も生協も、日本との交流が盛んに行われてきたようです。この投稿、写真を追加、文章を加筆修正します。

韓国の建国大学に出張しました。

■韓国ソウルにある建国大学で開催されている”Forum on the Tertiary Social Economy Education Operating System Development in Forestry”に参加して「大津エンパワねっと」の報告を行いました。反応も良く、気持ちよく報告ができました。午前中の報告は、私がトップバッターで、その後は慶尚大学校社会的経済事業団のイ・ウンソン先生から「専門人材養成事業教育運営体系」について、建国大学の金才賢先生からは「山林造園分野の社会的経済人材の養成」について報告が行われました。それぞれの地域連携型教育プログラムについて、いろいろ勉強になりました。加えて、お互いが「悩んでいること」についての意見交換できたことが良かったな〜と思っています。

■韓国ソウルにある建国大学で開催されている”Forum on the Tertiary Social Economy Education Operating System Development in Forestry”に参加して「大津エンパワねっと」の報告を行いました。反応も良く、気持ちよく報告ができました。午前中の報告は、私がトップバッターで、その後は慶尚大学校社会的経済事業団のイ・ウンソン先生から「専門人材養成事業教育運営体系」について、建国大学の金才賢先生からは「山林造園分野の社会的経済人材の養成」について報告が行われました。それぞれの地域連携型教育プログラムについて、いろいろ勉強になりました。加えて、お互いが「悩んでいること」についての意見交換できたことが良かったな〜と思っています。

■午後からは、プログラムの成果と効果について、事例発表が行われました。昨年、私が指導してた学生さんも報告を行いました。こちらにいると、日本で年度末に向けて抱えている仕事のことを、一時的にしろ、忘れることができます。メールは追いかけてきますけど。今回のフォーラムでは、私と学生のために、同時通訳が行われました。ご招待いただいた金才賢先生(Jaehyun Kim先生)からの様々なご配慮に心より感謝したいと思います。ありがとうございました。

■日本と相対的にではありますが、私の印象では、韓国社会ではいろんなところでトップダウン的に物事を動いていく傾向が強く、ガバナンスという概念が講演の中に度々出てきましたが、私とは少し考え方が違うなあと思いました。特に、以前取り組んだ研究プロジェクトの成果『流域ガバナンス』の中で書いた、「鳥の目と虫の目の対話」という話が聴衆の皆さんの印象に強く残ったようでした。地域連携型教育プログラムにいて講演をしたわけですが、結果として、このような話題にまで話は展開しました。

■日本と相対的にではありますが、私の印象では、韓国社会ではいろんなところでトップダウン的に物事を動いていく傾向が強く、ガバナンスという概念が講演の中に度々出てきましたが、私とは少し考え方が違うなあと思いました。特に、以前取り組んだ研究プロジェクトの成果『流域ガバナンス』の中で書いた、「鳥の目と虫の目の対話」という話が聴衆の皆さんの印象に強く残ったようでした。地域連携型教育プログラムにいて講演をしたわけですが、結果として、このような話題にまで話は展開しました。

■今回のことをfacebookに投稿しているのですが、それを読まれた事務職員の方からは、地域連携型教育プログラムに関連した今回の講演をもとに、学部内で簡単なFDをやってくれないかというお話をいただきました。できれば、学部内に閉じずに、他学部の教員の皆さんにも協力、ご出席いただき、他学部で取り組まれている地域連携型教育プログラム、あるいは地域連携型教育プロジェクトについても意見交換できればと思います。まあ、これからの相談になりますが。良い方向に展開していったら良いなと思います。社会学部が深草キャンパスに移転することを前提に、そのような他学部との共催するFDが開催できたらと思います。