プラハの写真

▪︎昨晩、親しくさせていただいている方からメールが届きました。ヨーロッパを旅行されている最中とのことで、メールにはトップのような素敵な写真が添付されていました。ひと昔前だと、旅行に行った先、海外のその土地で買った「絵はがき」に短い文章を書き、その国の切手を貼って、日本の家族や友人に向けて送る…普通はそうやっていました。今回のメールは、そのような「絵はがき」と同じような気持ちで受け取りました。送ってくださった方は、私よりも年上の方なので、たぶん同じような気持ちで送ってくださったのではないかと思います。若い方達だと、そのような海外から「絵はがき」を送った経験も、海外からの「絵はがき」を受け取ったという経験もないだろうなと思います。現在であれば、スマホで撮影して、WiFi環境でネットにつながって日本の友達に簡単に送ったり、SNSにアップすることができますから。いただいた写真は、中欧にあるチェコ共和国の首都プラハです。プラハの街のなかを流れるヴルタヴァ川に架かるカレル橋です。橋の欄干には、左右に15体ずつ、彫刻が並んでいます。美しいですね〜。チェコにはまだいったことがありません。いつか、私も行ってみたいと思います。

▪︎行ったことがないのですが、ヴルタヴァ川と聞くと、いろいろ思い出すのです。ヴルタヴァ川は、ドイツ語ではモルダウ川になります。ヴルタヴァではわからなくても、ドイツ語読みの「モルダウ」といえば反応される方も多いのではないかと思います。そうです、チェコ生まれのベドルジハ・スメタナが作曲した「連作交響詩『わが祖国』」の第2曲になります。日本では、合唱曲にもなっています。とても有名です。この連作交響詩は6曲から構成されていますが、この「ヴルタヴァ」が一番有名なのではないかと思います。私自身、大学生のときに、学生オーケストラの最後の定期演奏会の曲のひとつが、このスメタナの「ヴルタヴァ」でした(当時は、モルダウといっていましたが)。思い出深い曲です。

▪︎ところで、スメタナ自身はチェコの作曲家ですが、1824年に生まれた頃、現在のチェコは「オーストリア帝国」の領土でした。また、1884年に満60歳で亡くなったときも「オーストリア=ハンガリー帝国」の領土でした。チェコは、ずっと周辺の国々に支配され続けてきました。第一次世界大戦後、一時、スロバキアと一緒に建国して「チェコスロバキア」として独立しますが、すぐにナチスにより支配され、第二次世界大戦後はソビエト連邦の政治的影響下におかれました。真の意味でチェコが独立したのは、1989年からの「ビロード革命」の後、そして1993年にチェコとスロバキアが平和的に別々の国になってからなのかもしれません。

▪︎スメタナは、音楽史のなかでは国民楽派の先駆者と言われています。それは、スメタナが、単に、チェコやボヘミアの民族音楽を取り入れて作曲したからだけでなく、チェコの国家としての独立を願いつつ、作曲活動に取り組んできたこととも関係しているように思います。このようなスメタナの思いは、「連作交響詩『わが祖国』」の第2曲「ヴルダヴァ」からはストレートに伝わってきます。この曲は、よく知られるように、上流から下流のプラハに向かうのヴルタヴァ川の風景を描写したものです。「モルダウの水源」、「森の狩猟」、「村の結婚式」、「月の光・水の精たちの踊り」、「聖ヨハネの急流」、「モルダウの大河の流れ」という6つの部分から構成されています。このなかでわかりにくいのが、「聖ヨハネの急流」です。

▪︎これは、wikipediaの記事ではありますが、参考になるかもしれません。聖ヨハネは、14世紀ボヘミアの司祭でローマ・カトリック教会の聖人です。当時の支配者であるボヘミア王(ヴァーツラフ4世)と対立し、拷問の末に亡くなり、遺体はカレル橋の上から投げ捨てられたといわれています。遺体はヴルタヴァ川で発見され、プラハの教会のなかにある墓に埋葬されました。wikipediaには、「ボヘミアの守護聖人で、チェコ・ドイツ・オーストリア・ポーランドなどに関連する教会や聖人像がある。聴罪司祭をはじめとした聖職者や水難からの庇護者として船員や橋の守護聖人としても崇敬されている」と解説してあります。そのような史実があるせいでしょうか、プラハの街からすると上流になりますが、ヴルタヴァ川が蛇行するあたりを「聖ヨハネの急流」と呼んでいたようなのです(現在はダム湖のなかに沈んでいるようなのですが…参考となるデータがあまりなく、不正確な話しではありますが…)。聖人の殉教、「わが祖国」チェコを流れる大河ヴルタヴァ川、そして隣国に支配され続けた歴史…、これらはどこかでつながってくるような気もします。

▪︎もし、プラハに行くことができるのならば、事前にいろいろ学習して知識をもっておくことが必要でしょうね。そうすることで、単に美しい街の風景を楽しむだけでなく、その美しい風景のなかにある奥行きや陰影が見えてくるはずです。自分自身のことを思うに、中欧や東欧の歴史や文化について、教養が足りないと思います(悲しいけれど…)。これは、昨年、北欧のノルウェーに行ったときにも思いました。考えてみれば、若い頃に世界史で学んだエリアには偏りがありましたね。もっとも、もちろんのことですが、美味しいことで有名なチェコのビールについては、すぐにでも深く楽しめると思います。

【追記】▪︎以下は、プラハ関係のメモ。

阿部賢一さんに聞く「生誕100年フラバルとチェコ文学の魅力」前編

阿部賢一さんに聞く「生誕100年フラバルとチェコ文学の魅力」後編

かかしづくり教室

■今日の午前中、「北船路米づくり研究会」が主催する「かかしづくり教室」が、大津市観音寺にある「みつばち保育園」で開催されました。今日の教室では、保育園児さんたちと研究会のゼミ生たちが一緒になって、15体の案山子をつくりました。8月30日(日)に北船路で開催される第4回「かかし祭」のさいには、ゼミ生が作成した案山子も加えて、イベントのシンボルとして、棚田のてっぺんにずらりと案山子が飾られることになっています。これまでのエントリーにも書いてきたように、「みつばち保育園」では、地産地消や食育に非常に熱心に取り組まれています。園の給食のご飯も、北船路で生産した環境こだわり米を使っておられます。また、北船路に園児さんたちが田植えや芋ほりに来られるときは、学生たちがサポートをしています。そのようなご縁から、私たちの「かかし祭」にも積極的にご参加くださっています。

■今日の午前中、「北船路米づくり研究会」が主催する「かかしづくり教室」が、大津市観音寺にある「みつばち保育園」で開催されました。今日の教室では、保育園児さんたちと研究会のゼミ生たちが一緒になって、15体の案山子をつくりました。8月30日(日)に北船路で開催される第4回「かかし祭」のさいには、ゼミ生が作成した案山子も加えて、イベントのシンボルとして、棚田のてっぺんにずらりと案山子が飾られることになっています。これまでのエントリーにも書いてきたように、「みつばち保育園」では、地産地消や食育に非常に熱心に取り組まれています。園の給食のご飯も、北船路で生産した環境こだわり米を使っておられます。また、北船路に園児さんたちが田植えや芋ほりに来られるときは、学生たちがサポートをしています。そのようなご縁から、私たちの「かかし祭」にも積極的にご参加くださっています。

■今日は、8時45分に浜大津駅に集合し、そこから保育園まで徒歩で移動しました。9時からミーティングと準備を開始し、「かかしづくり教室」は10時から始めました。園児さんたちには、いらなくなったシャツに手形スタンプを押してもらいました。また、好きな絵を描いてもらいました。さらしの布に、顔も描いてもらいました。その「シャツ」と「顔」を、あらかじめ指導農家の吹野藤代次さんが製作してくださった案山子の躯体に着せていくのです。躯体は、竹を十文字に縛り、そこに藁をまきつけたものです。シャツは「着せる」ですが、さらしの布に描いた顔は、藁の胴体に巻いて「縛る」…という感じでしょうか。頭には、防止をかぶせます。

■トップの写真は、案山子の役割や、案山子の作り方について説明をしているところです。園児さんに理解してもらおうと思うと、なかなか大変です。わかりやすい言葉を使っているつもりでも、それは園児さんには理解できない大人の言葉だったりします。難しいですね~。「かかしづくり教室」は、年少さん、年中さん、年長さんごとに、それぞれ20分~30分程度の時間で行いました。中段の写真は、年中さんが、案山子に着せるシャツに絵を描いているところです。すでに手形スタンプは押してあります。園児さんを優しく指導しているのが、私とペアを組んでくれたI君です。最後(下)の写真は、「かかしつづくり教室」が終わったあと、園児さんたちが「ありがとうございました」と学生たちに御礼をしているところですね。こちらこそ、「ありがとうございます」なんですが。園児さんたちを指導しながら、学生たちは、いろいろ戸惑うところもありながらも、社会学部生としては普段経験することのできない、そういう意味で有意義な体験ができたように思いました。みなさん、ご苦労様でした。さて、いよいよ第4回「かかし祭」の本番です。

仰木の棚田

■昨日は、プライベートな用事があり、妻とともに滋賀に出かけました。たまたま、昨日は自家用車で向かいました。大津市の仰木の近くを通ったとき、「そうだ、全国的にも有名な『仰木の棚田』を見学してみよう」と思い立ちました。「仰木の棚田」を見学するのはひさしぶりでした。龍谷大学に赴任した頃ですから10年程前のことでしょうか、山に戻ってしまった山奥の棚田を復元する作業のボランティアだったかと思います。現在、仰木ではボランティアを受け入れた棚田の保全活動が行われているようですが、当時は、まだ模索段階だったかたと思います。

■その前にも「仰木の棚田」を訪問したことがあります。それは、今から20数年程前のことになろうかと思います。当時、私は滋賀県立琵琶湖博物館の開設準備室に勤務していました。仕事の関係でお知り合いになった、昆虫写真家の今森光彦さんとご一緒させていただきました。仰木には今森さんのアトリエがあるのですが、そこにもお邪魔しました。おそらく、仰木の棚田と人びとの暮らしを写した写真集『里山物語』(木村伊兵衛賞受賞)が出版された頃だったかと思います。今森さんとは、仰木のお隣の伊香立の方にもでかけました。懐かしい思い出です。そのようなことも思い出しながら、おぼろげな記憶を頼りに棚田の狭い道を走りました。

■「仰木の棚田」は、琵琶湖の湖岸からの傾斜地をあがったところの丘陵地にあります。丘陵地の高低差によりそうようにひろがっています。棚田の境目には樹や樹の茂みもみられて、独特の美しさを感じさせます。遠くには、かすかに琵琶湖を望むこともできます。昨日は、台風のせいで雲が垂れ込めていました。青空のときとはまた異なる、棚田の風景は不思議な魅力を放っていました。今森さんの写真集で全国的に有名になった「馬蹄形の棚田」も、もちろん健在でした。仰木の棚田は、丘陵部だけでなく、山の谷筋のかなり奥の方までも続いています。かなり奥の棚田でも、きちんと耕作がなされ、稲が成長していました。同行してくれた妻が、そのような棚田を眺めながら「こんな奥までどういう人が耕しているんやろね」とつぶやくようにいっていました。こんな山奥の棚田だと作業が非常に大変だろうな…という思いから出たつぶやきなのでしょう。私自身も、立派に手入れをされていることに驚きました。

再掲「川・霧・地震・水・竹―ウイスキーの背景―」(2008/11/4)

▪︎大学の本部のある深草キャンパスの近くに、「軍人湯」という銭湯があります。まだいったことはありませんが、その名前が気になっています。伏見区の深草には、「大日本帝国陸軍第十六師団」が存在していました。この十六師団の練兵場の跡地は、現在、龍谷大学の深草キャンバスと京都府警警察学校になっています。そういうわけで、龍谷大学の周囲の伏見区の深草界隈は軍事的なエリアでもありましたて。さて、「軍人湯」ですが、京阪の駅としては藤森駅の近くになります。かつて、この銭湯の周囲には兵舎が並んでいたてことから、このような銭湯の名前になっていようなのです。興味深いですね。大学のある伏見区、深草界隈の近現代の歴史について、もっと勉強してみたいと常々思っています。

▪︎さて、この「軍人湯」に関して短い投稿をfacebookにしたのですが、すると同僚の先生からコメントをいただきました。「銭湯も京都名物のようですね。京都通の旅行者によると『地下からくみ上げた水がまろやか』なんですって」。それに対して、「しかも京都の地下は、巨大な水瓶ですからね‼︎」とお返事しました。そうなんです。京都は地下水が豊富なんです。そうリプライさせていただいたとき、現在は「塩漬け状態」になって更新が停止しているブログに、「川・霧・地震・水・竹―ウイスキーの背景―」という記事を投稿していたことを思い出しました。2008年11月4日に投稿したものですから、もう7年近く昔のことになりますね。せっかくですから、その記事をここに掲載することにしました。以下が、その記事です。本文中に登場する「ryotaさん」とは、当時の私のブログにいつもコメントをくださっていた方です。いろいろ深い見識をお持ちの方で、私自身、ryotaさんのコメントをいつも楽しみにしていました。

■少し前のことになりますが、エントリー「サントリー・オールド」(2008/10/19)に、ryotaさんから今回は以下のようなコメントをいただきました。ryotaさんは、このブログが扱う、かなり広い意味での「環境」の話題に対して、いつも前向きにコメントをくださいます。

—————————

「名酒がつくられる場所は人間にとっても気持ちのいい場所なのだろうか?というテーマだと各地の酒蔵を巡ったりして楽しく追求できそうだなと想像しています。」「『アースダイバー』ふうにみると、『山崎』というのは天王山の『崎』、三川合流に臨んだ『サッ』に位置する特別な場所といえるのかもしれません。」

—————————■いただいた2つのコメントのうち、前者については、中国でいうところの「気」の問題とも深く関係していると思いますし、このテーマでアースダイビングしてみると、飲兵衛の私のばあい趣味と実益(という趣味)をかねていて大いに結構ということになるのですが、悲しいことに、そのアプローチを深めていくだけの知識や教養がありません(アースダイビングについては、ちょっと読むのが大変かもしれませんが、こちらをご覧ください)。後者については、「あっ…」と、ちょっと驚きました。山崎は、天王山という山の先っちょ、ということですよね。う~ん、そうか。このブログで、ずいぶんアースダイビングなんて書いてきたにもかかわらず、私には、そういう発想がありませんでした。ryotaさんからいただいたコメントに、真正面からお応えすることができないわけですが、それでも、非力なりに少しだけ書いてみたいなという気持ちになりました。サントリー・オールドの背景について書いてみることにしました。

■上の画像をご覧ください。トップの写真に、少しばかり知名等を入れてみました。ここは、桂川、宇治川、木津川の3つの河川が合流する三川合流地点です。この三川合流地点あたりの北西(左上)には天王山が、そして南西(右下)には男山があります。天王山については、Wikipediaでは、次のように解説しています。

——————————————–

京都盆地の西辺となる西山山系の南端に位置し、東の男山とのあいだで地峡を形成する。この地峡には、桂川・宇治川・木津川が合流して淀川となる川の流れに沿って、右岸にJR京都線(東海道本線)、東海道新幹線、阪急京都線、国道171号(旧西国街道)が、左岸に京阪本線、旧国道1号(現・府道13号京都守口線、旧京街道)と、かつて水上交通路であった川筋をふくめて、近畿最大の大動脈である京阪間のほぼ全ての交通路が含まれる。また、その京都府側では名神高速道路の大山崎JCT/ICがあり、名神高速道路のバイパス機能を持つ京滋バイパスが宇治・滋賀(名神瀬田東JCT)方面へ分岐する。また、当地は、豊富な地下水に恵まれており、南麓の大阪府側にサントリー山崎蒸留所が所在することでも有名。関西地方では名神高速道路の渋滞箇所で有名な天王山トンネルの知名度が高い。

——————————————–■この「地峡を形成する」ってとこが、なんだかすごいな~。これまで、地峡だなんて考えたことはありませでしたから…。wakipediaの定義は、「二つの陸塊をつなぎ、水域にはさまれて細長い形状をした陸地」です。地峡といえば、スエズ地峡やパナマ地峡しか頭に浮かびませんでしたから…。この天王山、本能寺の変で織田信長を討った明智光秀と羽柴秀吉が戦った「山崎の戦い」で有名です。スポーツの勝敗の行方に関して、よく天王山という言い方をしますが、ここからきています。といっても、お恥ずかしいお話しですが、そのことを知ったのはずいぶん大人になってから、それもオジサンと呼ばれてもよい年齢になってからでした…。まあ、こんなふうに書いても、ご理解いただけるのは、関西在住の皆さんということになりますから、少し、全体の状況がわかるように、もう一枚画像を用意しました。現在は干拓されましたが、かつて存在した巨椋池のおおよその位置も円で示しておきました。

■このような地形の特徴をご理解いただいたうえで、次の説明をお読みいただけますでしょうか。以下は、サントリーのサイト内にある「ジャパニーズウイスキー物語 第二話 研鑽が生んだ傑作」にある説明です。

—————————————–

鳥井信治郎はスコッチ製造法に関する文献から、土地の重要性を学んでいた。良い原酒は良い水が生み、良い熟成は良い自然環境なしにはあり得ない。その確信をもとに、全国の候補地から選ばれたのが京都郊外の山崎だった。

山崎は北に天王山を背負い、対岸の男山をはさんで桂川、宇治川、木津川が合流する。三川の水温が異なる上に、大阪平野と京都盆地が接する、狭まった自然の関門にあるため霧が発生しやすい。この湿潤な気候が貯蔵熟成に好影響を与える。

また千利休の愛した水がある。天王山に広がる竹林の下からは良質な水が湧き出している。利休はこの清水で茶を点て、侘び茶の第一歩を記している。

最終的にはこの水が決め手となった。当時のスコットランドの醸造学の権威、ムーア博士から「山崎の水は、ウイスキーに最適の水」の検査報告を得られた。

—————————————–

■なるほど~。霧ですか。霧が生みだす湿度がウイスキーの熟成に必要なわけですか。「狭まった自然の関門」、つまり上でみた地峡ですね。それから「三川の水温が異なる」ってところがポイントのようです。調べてみると、霧の発生には、①空気中に凝結核が多い、②水蒸気量が十分である、③空気を冷却する、この3つの条件が必要だといいます。この3つの条件についてはよくわかりますが、三川の水温が違うとどうして霧が発生しやすいのでしょうか。う~ん、わかるようで、ちょっとわからない部分があります…(ちょっと、理解できなくて気持ち悪いのですが…どなたか教えてください…)。まあ、それはともかく、サントリー山崎蒸留所の水野めぐみさんが運営されているブログ「山崎蒸留所ブログ」のエントリー「霧の山崎」で、この霧が発生している状況をご覧いただけます。■さて、もうひとつは水です。さきほどのサントリーの解説では、「天王山に広がる竹林の下からは良質な水が湧き出している。利休はこの清水で茶を点て、侘び茶の第一歩を記している」とあります。この点についても、少し調べてみました。尾池和夫さんのホームページのエッセーで興味深い記述をみつけました。尾池さんは、京都大学の総長をつとめられた地震学者ですが、俳人でもいらっしゃいます。月刊俳誌「氷室」に、「京都の地球科学」という連載エッセーを、1994年5月からずっと続けておられます。この連載の23番目のエッセー(1996年3月号)「京都の水」です。

———————————————–

京都の有名な茶席を市の地図に記入すると、それらは南北に三列に並んでいることがわかる。東山の山麓に、北は大原三千院から、銀閣寺の東山殿お茶の井、菊の井、清水寺の南の延命水、東福寺、その南の金湧水まで並ぶのが花折断層系、市中の裏千家、表千家から菊水、芹根井までの列が伏流水、西の天竜寺や西芳寺が西山断層系の水である。

———————————————–

■う~ん、なるほど。尾池さんの解説を地図に落とすと、上の画像のようになります。黄色が花折断層系、水色が伏流水、ピンクが西山断層系です。じつにはっきりわかります。気になったところを、大変乱暴にまとめると…。

———————————————

①「京都の名産である京扇子」

↓

②「原料は竹」

↓

③「竹は活断層の破砕帯や扇状地の補強のために植えられる」。

——————————————–それから…

——————————————–

①「水と地震は深い関係にある」

↓

②「おいしい酒が作られる所は大地震の起こる所である」(伏見の地下水=伏し水)

↓

③「千年から数千年に一度ずれた活断層に沿って岩盤は深くまで破砕されていて、そこを地下水が大量に流れている」

↓

④「天王山麓の山崎蒸留所と千利休の妙喜庵」

↓

⑤「有馬-高槻構造線は、大地震を繰り返し起こしてきた活断層」。

——————————————–■いや~、竹と水と酒(伏見の日本酒、山崎のウイスキー)がつながってくるわけですね。サントリーのホームページのなかで、作家・椎名誠さんの「シングルモルトウイスキーの旅」というタイトルのエッセーを読むことができます。その第5回目は「山崎 勇躍編」です。ここにも竹のことが登場します。椎名さんは、山崎蒸留所の裏山を登ったときのことをレポートされています。その最後には、「山崎峡は昔から豊富な竹林に覆われて、これが良質の水を蓄えていた。その湧水がうまいウイスキーのもとになる」と書かれています。しかし、尾池さんの説明によれば、竹が良質の水を蓄えてきたというよりも、「竹は活断層の破砕帯や扇状地の補強のために植えられ」たのであり、「活断層に沿って岩盤は深くまで破砕されていて、そこを地下水が大量に流れている」ということになります。なるほど~。勉強になります。冒頭に書きましたように、ryotaさんからいただいたコメントとうまく結び付けてエントリーすることはできませんでしたが、個人的には、いろいろ勉強になりました。そういう意味で、ryotaさんに感謝、です。

■このような話題は、社会学とはまったく関係のないことであり、地理学や地学等の話題になってくるわけですが、私自身は、それぞれの地域の社会を特徴づけているこのよう制約条件は、環境社会学の枠組みのなかで考えていることともつながっていると思っています。近代社会は、このような環境がもつ制約条件を制御する方向で展開してきました。実際には、「制御できている」と思い込む方向で…という方が、より正確かもしれませんね。そして、近代社会から生まれた社会学も、このような制約条件を無視しがちです。しかし、環境の研究を進めていると、普段は無視している/気が付かないそのような制約条件を、強く意識せざるを得ないことがたびたびおこります。

ぼてじゃこトラストの記念シンポジウム

▪︎本日の午前中は、ボランティアの皆さんと一緒に自治会の夏祭りの後片付けをして、午後は大津市南郷の「アクア琵琶」に移動しました。この「アクア琵琶湖」を会場に、発足20年を迎えた市民団体「ぼてじゃこトラスト」の記念シンポジウムが開催されたからです。20年も地道に活動を継続しながら成果もあげていく…とてもすごいことだと思います。私は、お祝いの気持ちとともに参加させていただきました。この「ぼてじゃこトラスト」は、環境の変化や外来種の増加で激減したぼてじゃこ(タナゴ)の調査を行うとともに、子どもたちへの環境教育活動にも取り組んでおられます。

▪︎今日のシンポジウムでは、琵琶湖や琵琶湖流域に関わって活動をされている小中高生を中心とした団体が活動報告をされました。「ぼてじゃこワンパク塾」、「アイキッズ」、「ホタルの学校」の3団体の皆さんです。それぞれの団体のみなさんの活動のレベルの高さに驚きました。素晴らしい。活動報告のあとは、前滋賀県知事・びわ湖成蹊スポーツ大学学長の 嘉田 由紀子さんが基調講演をされました。嘉田さんのファンの方達がたくさんいらしゃっていたようで、真剣にメモを取りながら聞いておられました。そのあとのパネルディスカション、残念ながら、夕方から自宅マンションの管理組合の理事会があるため、聞かせていただくことができませんせでした。途中で会場を後にしました。「滋賀の川遊び、雑魚取り文化を次世代につなげよう!!」というテーマでのディスカッションだったようです。残念ですね〜。でも、総合地球環境学研究所のPD研究員の浅野さんが来てくれていたので、彼にどのようなディスカッションだったのかをあとで聞かせてもらうことにしたいと思います。このパネルディスカッションのテーマ、すごく大切なテーマだと思っています。

2015「びわコミ会議」

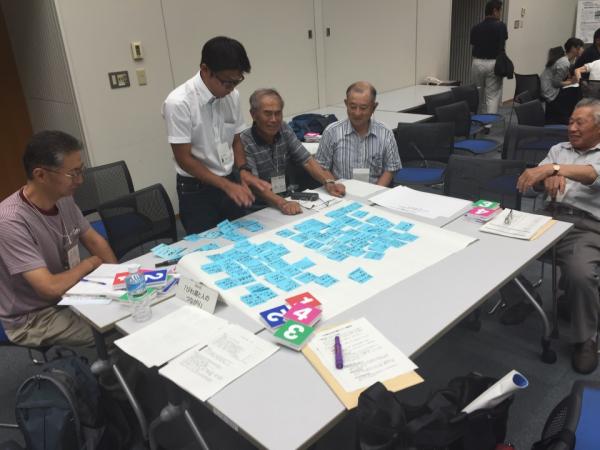

▪︎昨日は、大津市の「コラボしが21」で、「びわコミ会議」が開催されました。琵琶湖に関わって活動をしている人びとが一堂に会すると同時に、琵琶湖の現状を知るための「大交流会」です。この「びわコミ会議」ですが、「マザーレイク21」と呼ばれる琵琶湖総合保全整備計画との関連で開催されています。詳しくは、こちらをご覧ください。私は、参加している総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」のメンバーと参加しています。

▪︎午後のセッション「びわ湖のこれから話さへん?」では、様々なテーマに分かれてグループ・ディスカッションを行いました。地球研のプロジェクトリーダー奥田昇さんと、PD研究員の浅野さん、サブリーダーである京都大学生態学研究センターの谷内茂雄さん、そして私で担当したのは、「野洲川と人びとのつながり」に関するグループです。野洲川上流、甲賀市の丘陵地帯にある農村、そして野洲川下流の守山市にある農村からお越しの、3人の農家の皆さんにお話しを伺うことができました。特に話題になったのは、お3人がまだ少年だった昭和20年代の話しです。河川改修や圃場整備事業が実施される以前の、「魚つかみ」「魚食」の文化の豊かさについていろいろお話しを伺わせていただきました。皆さん、大変楽しそうにお話しになりました。私自身も、とても興奮しました。野洲川流域の上流、野洲川の下流と、お住まいの農村はもちろん、「魚つかみ」をしていた河川の状況や、つかんだ魚の種類も全く違っているわけですが、「もっと話しをしていたい」とおっしゃるぐらいに話しあいは盛り上がりました。村の中で昔話をすることはあっても、他所の村の方たちと話しをした経験はないそうです。必ず、また、こういう盛り上がることのできる「場」を設けること、お約束いたしました。

▪︎「びわコミ会議」の最後まではいることができませんでした。自分の所属する自治会で「夏祭」か開催されており、そこでボランティアとして焼きそばを作らなければならなかったからです。あとで、プロジェクトリーダーの奥田さんに聞いたところ、琵琶湖に関わって活動をしている人びとが一堂に会する「大交流会」である「びわコミ会議」らしく、いろんな方達との今後の協働の可能性が見えてきたようです。こういう人びとの連携が生まれるとこも、この「びわコミ会議」の魅力かなと思います。

夏期休暇中に総合地球環境学研究所へ

▪︎大学の一斉休暇明、深草キャンパスと瀬田キャンパスに出勤しましたが、今日は大学ではなく総合地球環境学研究所へ向かいました。今年度、下半期の予算の計画的な執行にあたっての打ち合わせです。いつのまにやら研究プロジェクトの「人間社会班」というザクッとした名前の班リーダーになっていることから、地球研の職員ではありませんが、けっこう細々したことを調整しなければなりません。夏期休暇中は、けっこう頻繁に地球研に通っています。まず、旅費を確定するために、フィリピンで行う海外調査と、国内の宍道湖や八郎湖で行う調査の日程を決めました。優秀なPF研究員がいてくれるので、なんとかなっていますが…、そのように人材がいても研究プロジェクトのマネジメントはなかなか大変…なわけです。もちろん、大学の仕事とのバランスや調整も難しいのですし…。

▪︎休憩しに研究所の庭に出ると、私たちのプロジェクトの調査地である甲賀市甲賀町小佐治から頂いた稲が成長していました。少しずつ成長して、稲穂らしくなっきていました。こんなふうに、私たちの研究プロジェクトも成長発展すればよいのですが、なかなかそういうわけにはいきません。少しずつしか前進できません。とはいえ、前向きに、誠実に、研究プロジェクトに取り組んでいます。

イタリアンな昭和の居酒屋

▪︎昨日は、瀬田キャンパスの研究部に一日詰めていました。いろいろ、雑多なことを済ませクタクタになり、さて帰宅しようと思うと夕方になっていました。「そういえば、今日は、晩御飯がなかった」と思い出しました。妻が友人と食事を楽しみに出かけたていたからです。ということで、いつもの駅前の居酒屋「利やん」へ。そういえば、ひさしぶりに「利やん」の話題です。

▪︎「利やん」のマスター、体調を調整中で、代打の料理人の方がカウンターに入っておられます。マスターが全幅の信頼を置いておられる料理人です。この方、この「利やん」のご常連の息子さんです。イタリア料理を修行されてきた方です。そういう方が、「昭和の居酒屋」である「利やん」で料理をすると、「和」と「イタリアン」のコラボレーションのような料理が生まれます。写真は昨日いただいた料理です。

▪︎トップは豚肉のローストにジェノベーゼ風ソースをかけたものです。ジェノベーゼソースとは、本来、香草であるバジルの葉と、松の実、チーズ、オリーブオイルをもとに作りますが、今回のソースはジェノベーゼ風です。バジルはシソ科の植物です。ですから、シソと風味が似ています。シソを細かく刻み、そこに粉チーズとニンニクを入れ、オリーブオイルを加えてあります。松の実は、高いので無し…とのことでした(笑)。ジューシーな豚肉とこのソースが口のなかでよくからみ、非常に美味しかったです。

▪︎下の左の写真。これはジャガイモ料理です。「利やん」はおでんが名物の居酒屋ですので、おでんのジャガイモを流用しています。やはりバジルのかわりにシソを使ったソースですが、こんどはイカの塩辛をきざんだものが入っています。通常は、アンチョビかなにかを使うそうですが、今回は、お店にあるイカの塩辛です。これも美味しかったな〜。最後、下の右の写真ですが、鶏肉のローストなんですが、味噌をベースにしたソースがかかっています。

▪︎代打の方は、昨日が最後のお仕事でした。本日より、マスターが復活されます。よかった。めでたし、めでたし。

【追記】▪︎「利やん」は、私にとって、いろんな意味で大切な「場所」です。昨日は、よく存じ上げているご常連と、その奥様、奥様のお友達が一テーブル囲んでおられました。年上のお姉様方になるわけですが、北船路で生産している「龍大米」(コシヒカリ)に強い関心をもってくださいました。10月の「北船路野菜市」では、新米も販売します。ぜひ、お買い求めいただき、龍大米の味を試していただきたいと思います。また、カウンターに座っていた若い青年は、大阪の方。純米吟醸「北船路」が好きで、これまでも何度も「利やん」に来てくださっているようです。私のゼミが、この純米吟醸酒をプロデュースしたとことを知って、いろいろ質問をしてくださいました。昨晩は、「利やん」で「北船路米づくり研究会」の宣伝をずいぶんさせていただきました。

龍谷大学第5次長期計画 第2期中期計画

■一斉休暇明け、昨日は深草キャンパスの研究部に出勤しましたが、今日は瀬田キャンパスの研究部に出勤しています。研究室で仕事をしてもよいのですが、現在、この酷暑のなかで研究室の空調が故障しております。私の研究室は2号館という建物の3階にあります。3階建の3階ですから、真夏は空調なしでは耐えられません。今日は、雨模様の天気で比較的気温は低いのですが、それでも研究室の内部は34℃になってしまいます。これでは、体調を崩してしまいます。ということで、研究部に避難して、仕事をさせてもらっています。

■一斉休暇明け、昨日は深草キャンパスの研究部に出勤しましたが、今日は瀬田キャンパスの研究部に出勤しています。研究室で仕事をしてもよいのですが、現在、この酷暑のなかで研究室の空調が故障しております。私の研究室は2号館という建物の3階にあります。3階建の3階ですから、真夏は空調なしでは耐えられません。今日は、雨模様の天気で比較的気温は低いのですが、それでも研究室の内部は34℃になってしまいます。これでは、体調を崩してしまいます。ということで、研究部に避難して、仕事をさせてもらっています。

■今日は、メールボックスに「龍谷大学第5次長期計画 第2期中期計画」という冊子が投函されていました。教職員全員に配布されたものだと思います。龍谷大学では、1970年代から長期計画に基づき大学運営に取り組んできました。現在の第5次長期計画は2010年度から展開しています。その前半期の「第1期中期計画」が2014年度で終了し、2015年度からは、後半期である「第2期中期計画」に取り組んでいます。この「第2期中期計画」のことを、学内では「2中」と呼んでいます。「2中」では、「第1期中期計画」に取り組むなかで明らかになった課題、外部環境の変化や文教政策動向などを勘案し、新たに31項目にわたるアクションプランを策定しています。以下は、ごく一部を紹介したいと思います。

■「2中」では新たな評価方法が導入されました。重要行政評価指標(KPI= Key Performace Indicator)です。評価についても、できるだけ客観的な数値でということです。定性的要素に依存する事業についても、間接的に定量化できる事業をもって評価指標・基準を設定することになっています。なかなか厳しいです。31項目のアクションプランのうち、研究部のアクションプランは、「特色ある研究体制の確立」と「外部研究資金の獲得および研究活動の充実強化に向けたスキームの確立」です。前者では、龍谷大学らしさを備えた研究の特色化に資するものとして、「世界仏教文化研究センター」における活動の実質化と広報体制の確立、そして強みのある研究を推進するための学内支援制度の見直し、新しく開学した農学部の教学資源を活用した研究・社会連携方策の展開していくことになっています。現在、「世界仏教文化研究センター」のプロデュース作業に、必死で取り組んでいます。後者の「外部研究資金の獲得および研究活動の充実強化に向けたスキームの確立」では、外部資金獲得に向けて、新たなインセンティヴ要素の充実、科研費獲得に向けた諸制度の充実・整備、外部研究資金獲得・誘致に向けた体制の整備をおこなっていきます。農学部が開設されたことで、科研費の獲得金額がかなり伸びています。外部研究資金の獲得も増えています(一般には、理科系学部の多いところほど、また理科系学部の規模が大きいほど、科研費の獲得金額は高くなります)。

■この「龍谷大学第5次長期計画 第2期中期計画」を睨みながら、改めて、研究部としての展開を考え、頭のなかを整理しています。巻末言のタイトルは、「『大学冬の時代』における成長戦略としての5長、そしてポスト5長期」です。18歳人口が減少するなかで、大学という業界には、かつての右肩あがりの時代の呑気さは微塵もありません(そのはずです…大学から給与を得ている者は、そうでないといけない)。この厳しい状況のなかで、どう生き残り、どう成長していくのか、大変困難な課題かと思いますが、知恵を絞り、汗をかきながら前進するだけです。