Hさんの送別会

■昨晩は、いつものお店、大津駅前の居酒屋「利やん」で送別会がありました。以前、大津で某マスコミの支局長されていたHさんが、大阪から東京の本社に転勤されることになったからです。送別会には、Hさんが大津勤務時代に親しくされていたマスコミ関係の皆さん、行政関係の皆さんが集まっておられました。

■昨晩は、いつものお店、大津駅前の居酒屋「利やん」で送別会がありました。以前、大津で某マスコミの支局長されていたHさんが、大阪から東京の本社に転勤されることになったからです。送別会には、Hさんが大津勤務時代に親しくされていたマスコミ関係の皆さん、行政関係の皆さんが集まっておられました。

■Hさんとの最初の出会いは、「大津エンパワねっと」の拠点として活用している龍谷大学町家キャンパス「龍龍」にやってこられたことに始まります。ダンディーな男性が、「ここはどういう施設なんですか?」と突然訪問されてきたのです。Hさんには、「大津エンパワねっと」の事なども含めて、いろいろご説明させていただきましたが、その後、しばらくしてから、「利やん」で再会することになりました(「利やん」は大津のマスコミ関係者がよく来られる店でもあります)。Hさんとは、いろいろな話題でお話しをさせていただきました。また、私が取り組んでいる地域貢献に関する活動にも関心を示していただくとともに、応援していただきました。「利やん」のマスターやご常連の皆さんとチーム・利やんとして出場した「びわ湖レイクサイドマラソン」にも参加されました(もっとも、Hさんの参加は第1回目で終わりになりましたが…)。

■Hさんとは、もっといろいろお話しをさせていただきたかったのですが、昨日がお別れの日となりました。もっとも、「東京でお会いしましょう」との約束を交わしているので、いずれ東京で酒を酌み交わすことになるでしょう。写真ですが、左は「利やん」のマスター、中央はHさん、そして右は店員のけーこちゃん。

【追伸1】昨日の送別会では、新たな出会いもありました。Hさんと親しくされていたWさん(私もWですが…)。最近、琵琶湖湖畔をウォーキング&ジョギングされているとのこと。チーム・利やんの一員として、一緒に来年の「びわ湖レイクサイドマラソン」に参加していただけそうです。私、チーム・利やんの今年度のキャプテンなものですから、こうやってチームのリクルート活動にも励んでいるのです。

【追伸2】「利やん」につくなり、久しぶりにお会いした昔の上司Tさんから「どうしたんや!なんか痩せてるやんか!」と。うふふ、これは朝ランの結果です。そして、久しぶりのHさんからは、「どうしたの、頭の毛」、これは歳のせいなのですよ。

びわ湖高島栗マラソン

■再来月、11月23日の福知山マラソンでフルマラソンに初参加するにあたり、長距離に体をならしておくために、言い換えれば身体の長距離に対する耐性を強化するために、ハーフマラソンにも出場します。10月22日に開催される「びわ湖高島栗マラソン」です。ハーフですから、約21kmということになります。

■再来月、11月23日の福知山マラソンでフルマラソンに初参加するにあたり、長距離に体をならしておくために、言い換えれば身体の長距離に対する耐性を強化するために、ハーフマラソンにも出場します。10月22日に開催される「びわ湖高島栗マラソン」です。ハーフですから、約21kmということになります。

■これまで、2月最後の日曜日に開催される「びわ湖レイクサイドマラソン」には、過去3回参加してきました。タイムは、1時間35分前後と、なんともなさけないものなのですが、今回は、7月中旬からコツコツ練習を積み重ねてきています。できれば、2時間を切りたいところです。実際、指導していただいているコーチからは、2時間を切ることを目標に練習するようにとの指示を受けています。

■「びわ湖レイクサイドマラソン」のタイムからすると、私は、約6.5分/kmで走っていたことになります。こんどのハーフマラソンのばあい、2時間切るためには、最低でも約5.7分/kmで走り続けなければなりません。現在、まだ、このようなスピードで走り続けるだけの力はありませんが、なんとかあと1ヶ月半で、その段階にまで成長したいものです。

■今日は、はじめて「長い距離をゆっくり走る」(LSD)練習をしました。脚力をつけるためです。といっても、まだ10km程度。コーチと相談しながらになりますが、ハーフマラソンの本番までには、もう少し長い距離を走り込めたらなあ…と思っています。でも、無理をすると、筋肉を痛めて、練習を継続できなくなりますし…。マラソンって、なかなか奥深いです。

8月の結果

■今月、頑張ってフルマラソンに向けて練習を積み重ねてきました。途中、左腿裏の筋肉を痛めるという故障もありましたが、本日31日で、コーチから提示されいた目標80kmを超えることができました。素直に嬉しいです。

■今月、頑張ってフルマラソンに向けて練習を積み重ねてきました。途中、左腿裏の筋肉を痛めるという故障もありましたが、本日31日で、コーチから提示されいた目標80kmを超えることができました。素直に嬉しいです。

■今月の合計距離、国内で74.39km、旅行先のベトナムで約10km、あわせて84.39kmになります。先月からであれば、合計距離は117.48km。ここまで走ったのは、10代のとき以来でしょうか。体重は1kg程度しか減っていませんが、体がしまってきました。脹脛(ふくらはぎ)や腿の筋肉がしっかりしてきました。血圧が高めだったのですが、正常に戻っています。おそらく、内蔵脂肪も減っているのではないでしょうか。これで健康診断の数値もよければいうことありません。

■これからの練習メニューですが、9/8頃までは、6分30秒前後/kmで6kmという現在の練習を継続します。9/9からは、同じスビードと距離ですが、アップダウンのあるコースを走る予定です。さらに、脚の筋肉を鍛えるためです。10月にはいると、このメニューに加えて15km走が入ります。そして月末は、滋賀県の高島市で開催されるハーフマラソンに練習がてら出場。11月に入ると、6分30秒/kmで7kmを、アップダウンのあるコースで走ります。これまで体験したことのない練習になりますが、挑戦するってわくわくするところがありますね。頑張ります。

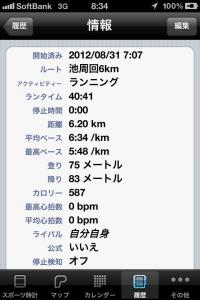

■知り合いの学生の皆さんのなかには、2月の「びわ湖レイクサイドマラソン」に私や私の仲間と一緒に出場する人もいますね。12月にハワイのホノルルマラソに出場する人もいます。みんな、頑張って練習していきましょう。写真は、iPhoneに入れているアプリ「Runmeter」の本日の練習の記録です。このアプリを入れたiPhoneをもって(ウエストポーチに入れて)走っています。そして、この記録をfacebookにアップして、コーチに確認してもらっています。なんというか、こうやって自分を追い込んでいる…ともいえますね。

Runmeter GPS ランニングストップウォッチ

■フルマラソン完走に向けて練習を始めて約1ヶ月が経過しました。そのようなつもりはなくても、どこかで頑張り過ぎているところがあるらしく、先週、左腿裏の筋肉を痛めてしまいました。いけませんね。尊敬する我がコーチHさんからは、絶対に頑張りすぎないこと…と繰り返しいわれています。頑張りすぎると故障をまねくことになるし、練習が嫌になって継続できなくなるからです。なかなか、自分の体をマラソン完走に向けて仕上げていくことは難しいものです。

■フルマラソン完走に向けて練習を始めて約1ヶ月が経過しました。そのようなつもりはなくても、どこかで頑張り過ぎているところがあるらしく、先週、左腿裏の筋肉を痛めてしまいました。いけませんね。尊敬する我がコーチHさんからは、絶対に頑張りすぎないこと…と繰り返しいわれています。頑張りすぎると故障をまねくことになるし、練習が嫌になって継続できなくなるからです。なかなか、自分の体をマラソン完走に向けて仕上げていくことは難しいものです。

■そのようなマラソン初心者である私をサポートしてくれているのが、Hコーチお勧めの「Runmeter GPS ランニングストップウォッチ」です。このiPhone用のアプリ、かなりの優れものです。iPhone内蔵のGPSを利用するアプリなのです。このようなアプリは、この「Runmeter」以外にも「RunKeeper」や「Nike+GPS」といったものがあるらしいのですが、私は、信頼するHコーチの勧めのまま、迷わず、この「Runmeter」を使っています。ランタイム、距離、平均ペース、再興ペース、登り・降り、消費カロリー等の情報とともに、ペースやコースの高度がグラフでも確認することができます(この高度はGPSの精度のせいか、かなりいいかげんではありますが…)。

■私にとって心強いことは、その日の練習結果が「facebook」にアップできることです。私のマラソン完走など、「facebook」の「友達」のほとんどの皆さんには関心のないことなのですが、Hコーチを初めとして何名かの皆さんは、私の練習を応援してくださっています。「いいね!」だけでなく、いろいろ「メッセージ」をくださいます。このことが、練習の励みになるのですね。皆さんの応援が、練習を継続していくことをサポートしてくれるというわけです。Hコーチからは「頑張りすぎない」といわれているので、コーチには「facebook」を通してチェックしていただいていることにもなります。

■もっとも、中には「マラソンの練習など、人に頼らず、自分自身の力でやることだろう」という方もいらっしゃることでしょう。「ソーシャルメディアにコントロールされているような感じで嫌だ…」という方もいらっしゃると思います。確かに、そうかもしれませんね。このあたり、社会学的にいろいろ考察することも可能てしょう。しかし、マラソン完走という大きな目標、これは私のような力のない初心者には、1人ではなかなかできないことなのです。「Runmeter」のようなアプリと「facebook」というソーシャルメディアを使った練習環境、そして「facebook」を通して応援してくださっている皆さんに心から感謝…なのです。

■マラソンに限らず、このようなソーシャルメディアを使って支え合うような仕組みづくり…いろいろできるのではないかと思うのです。

福知山マラソン

■先日(朝のランニング中に突然、左腿裏に違和感があった日)、日本私立学校振興・共済事業団=私学共済から手紙が届きました。フルマラソン出場に向けて指導してくださっているHコーチの勧めで、私学共済枠で「福知山マラソン」への出場を申し込んでいたのですが、その「当選」通知でした。いよいよですね~。気合いが入ります。しかし、そうやって根を詰めて練習をすると、無意識のうちにも無理をして、怪我や故障の元をつくってしまうのです。先日の足の故障はすっかり良くなりましたが、十分に気をつけて、ゆっくり・時間をかけて・仕上げていきます。

■先日(朝のランニング中に突然、左腿裏に違和感があった日)、日本私立学校振興・共済事業団=私学共済から手紙が届きました。フルマラソン出場に向けて指導してくださっているHコーチの勧めで、私学共済枠で「福知山マラソン」への出場を申し込んでいたのですが、その「当選」通知でした。いよいよですね~。気合いが入ります。しかし、そうやって根を詰めて練習をすると、無意識のうちにも無理をして、怪我や故障の元をつくってしまうのです。先日の足の故障はすっかり良くなりましたが、十分に気をつけて、ゆっくり・時間をかけて・仕上げていきます。

■写真は、届いたパンフレットです。「福知山マラソン」、往復のコース。しかも、最初と最後が坂道のようです。う~ん、なかなかハードな感じがしますが…。時間制限があります。関門があるんです。第7関門、27.75kmで3時間45分。このあたりまではなんとかなりそうです。問題は30kmを超えてからです。最後の第9関門、37.5kmで5時間。初マラソンなので、ここをまずは制限時間以内に超えて、無事に完走することが第1の目標になります。

■大会当日、4時間・5時間のペースランナーが走られるそうです。嬉しいですね~。また、ゴールまで数百メートル、最後の厳しい坂を子どもが伴走する応援KIDSランナーというサービスもあります。最近の市民マラソンは、すごいですね。サービスが盛りだくさん。市民マラソンの全国的なブーム、それに伴う、市民マラソン関連の産業化…。大きなお金も背後で動いていることでしょう。それはともかく、フルマラソン完走に向けて頑張ります。

腿の裏側が…

■昨日、いつものように朝ランをしていると、突然、左足の腿の裏側あたりに違和感が、なにやら突っ張った感じがしてきました。ごくわずかな痛みも伴っています。これは、いかんということで、途中でランを中止しました。というのも、コーチに無理をしてはいけない…と何度も繰り返し言われていたからです。「頭」の方は「もっと走りたい、気持ちイイ!!」といっているのですが、体のほうは「ちょっとまってくれ…」といっているような感じなのかもしれません。

■昨日、いつものように朝ランをしていると、突然、左足の腿の裏側あたりに違和感が、なにやら突っ張った感じがしてきました。ごくわずかな痛みも伴っています。これは、いかんということで、途中でランを中止しました。というのも、コーチに無理をしてはいけない…と何度も繰り返し言われていたからです。「頭」の方は「もっと走りたい、気持ちイイ!!」といっているのですが、体のほうは「ちょっとまってくれ…」といっているような感じなのかもしれません。

■さっそく、コーチのHさんにfacebookを通して相談したところ、以下のようなお返事をいただけました。

————————————–

大丈夫。知らない間に疲労が溜まっている。途中でRUNをやめられたのは正解。走ってると必ずと言っていいほど発生する症状。違和感がなくなるまでは、ゆっくり休むか、これまたゆっくりのウォーキングに切り替えて。それと、時間があれば、柔軟をする癖をつけなさい。特に風呂上りは効果的。湿布も効果的ですので、ゆっくり様子を見ながら行きましょう。決して焦ってはいけない。被害がひどくなる。休むのも練習です。また、連絡しますね。大丈夫!

————————————–

■有り難い。嬉しいです。信頼しているコーチに、「大丈夫!」といっていただけるだけで、安心しますね。今は、湿布を買って患部を冷やしています。ジーンと効いてくるような感じ。まだ違和感程度なので、軽いうちに治してしまおう…。

■ということで、昨日からずっと湿布。だいぶん回復してきました。違和感もちょこっとだけ。でも無理をせずに、今日は、ゆっくりリハビリのウォーキングをしました。いつも近くの1周1.3km程の池の周りを4周、5kmちょっと走っているのですが、今日は、ゆっくりリハビリウォーキングで1周。それでも、何もやらないよりは、精神衛生上良い感じです。

■朝(リハビリ)ウォーキングをすませた後、大学に来て仕事をしています。明日は、同門の研究仲間と東京で研究会です。

【写真】この写真、記事とは関係ありません。昨日、大学から帰宅するさいに、瀬田キャンパスの駐車場からとりました。夕焼けと雲が、なんとなく気になったものですから…。かすかに飛行機雲も見えますね。

【追記1】■フルマラソンに向けての練習は、7月中旬から始めました。7月は9日走りました。合計37km。8月はこれまで6日。合計29km。少しずつ負荷を増していく途中でのアクシデントでした。コーチからは、「それでOK!要は、当日にピークに持っていければそれでいいんです。マラソンに必要な3つの力。それは、筋力、精神力、そして調整力。最後の調整力が曲者です。いくら追い込んで鍛えたとしても、当日、怪我してたら意味がないですもんね。頑張りましょう!」とのメッセージがfacebookで届きました。コーチありがとう!!

【追記2】■こんなときに…と思ってしまいましたが、昨日、自宅に「福知山マラソン11/23」の出場が抽選で認められたとの通知が届いていました。本番まで、16週間と6日。合計118日。調整をうまくやっていきます。ゼミ生の1人が、12月にハワイで開催されるホノルルマラソンに出場します。彼女も頑張って練習しているかな…。

【追記3】■『ランニングの作法』(中野ジェームズ修一・ソフトバンク新書)に、「走り出す前にストレッチをしない」とあります!!「走り出す前にストレッチをすると、ケガのリスクが高くなります」。もっと早く読んでおけばよかった…。スタティック・ストレッチというやつです。まずは血液循環を良くして筋温をあげておかずに「粘り気が強くて伸びにくい筋肉を頑張って伸ばそうとすると、逆に筋肉が固くなってしまう可能性がある」と。そうやって故障してしまうわけですね。私は、この走り出す前…で失敗しました。ストレッチの仕方、きちんと勉強しよう。(2012/08/15)

フルマラソン完走に向けての練習、そして卒業論文

■「脇田ゼミのランニング事情」(Tuesday, July 31, 2012)にも書きましたが、職員のHさん(私は職場を離れると密かにHコーチとお呼びしていますが…)の強い勧めで、フルマラソン完走に向けて練習を始めています。すでにコーチからは、11月下旬のフルマラソン出場に向けて練習メニューも提案していただきました。また、10月下旬には、ハーフマラソンにも練習がてら出場する予定です。以前からフルマラソンに関してはいろいろ聞いてはいましたが、自分のこととして、改めてコーチに言われると、気が引き締まる思いです。とはいえ、同時に、未知の体験に挑戦するワクワクした喜びのような気持ちもあります。走り始めは辛いところもありますが、走り続けていると、次第に気持ちよくなっていきます。体は「しんどい」と言っているのでしょうが、脳味噌は「すごいな〜、楽しいな〜」と思っている…そんな感じかもしれません。

■「脇田ゼミのランニング事情」(Tuesday, July 31, 2012)にも書きましたが、職員のHさん(私は職場を離れると密かにHコーチとお呼びしていますが…)の強い勧めで、フルマラソン完走に向けて練習を始めています。すでにコーチからは、11月下旬のフルマラソン出場に向けて練習メニューも提案していただきました。また、10月下旬には、ハーフマラソンにも練習がてら出場する予定です。以前からフルマラソンに関してはいろいろ聞いてはいましたが、自分のこととして、改めてコーチに言われると、気が引き締まる思いです。とはいえ、同時に、未知の体験に挑戦するワクワクした喜びのような気持ちもあります。走り始めは辛いところもありますが、走り続けていると、次第に気持ちよくなっていきます。体は「しんどい」と言っているのでしょうが、脳味噌は「すごいな〜、楽しいな〜」と思っている…そんな感じかもしれません。

————————————–

・基本的に10km・ハーフは、レースの感覚を養うのに使う。レースでは他のランナーに引っ張られて設定以上のペースになることがあるので、その感覚を養う。

・フルマラソンは30kmからが勝負。ハーフまでは何とでもなる距離で、よほど厳しい制限がなければ大丈夫。問題は、30kmから。フルマラソンは30kmレースとハーフを1日で、かつ一気に走るようなイメージ、あるいはそれ以上のイメージをもつように。

・フルマラソンの残り10kmは、想像以上に過酷。

・調子に乗って、前半飛ばすと必ずと言っていいほど後半に足が攣って動かなくなるし、ゆっくり走りすぎると制限時間内にゴールできない。難しいというか、奥が深い…。

—————————————

■具体的なメニューは以下の通りです。これを週に4日〜5日。こういうふうに練習を継続しておくと「驚くほど体が動くようになっているはず」とのことです。あくまで一般論であって、私がそうなるとは必ずしも言えないのですが、コーチを信じて取り組みます。かなりハードだな…。でも、それがフルマラソン完走への正しい道なのです。

—————————————

8/1~8/10:7分/kmで5km(フラットな道)の練習。

8/11~8/25:6分半/kmで5km(フラット)の練習。

8/26~9/8:6分半/kmで6km(フラット)の練習。

9/9~9/30:6分半/kmで6km(アップダウン)の練習。

10/1~10/31:6分半/kmで6km(アップダウン)の練習&10/13頃に15km走の練習。

—————————————

■以下は、フルマラソン出場前の大凡の流れと月間走行距離の目安です。

—————————————

10/28:ハーフマラソン(2時間切りを目指す)。

11/1~11/14:6分半/kmで7km(アップダウン)&11/10頃に15km走の練習。

11/15:練習終了。1週間前からは走らず、足を休める。

11/19~11/22:カーボローディング(炭水化物系の食べ物を中心に取り、体のなかにエネルギーを蓄える)。

11/23:フルマラソン(本番!)

8月:80km以上

9月:100km以上

10月:140km以上

—————————————

■熱中症予防のため、帽子は必ず着用、できるだけお茶や水ではなく、スポーツドリンクを飲んで塩分を補給すること…という注意事項もいただいています。8月の練習は、さらなる練習や本番に耐えるための土台づくりのような感じでしょうか。しだいに、負荷をあげ、距離をのばしながら、フルマラソンの本番に臨もうということなのです。急に負荷の高い練習をすると、膝や関節を痛めます。また、楽しくなくなるので、練習が継続できません。少しずつ、自分をいわば騙しながら、自分に力がついてきているという喜びを与えつつ、自分の体を作り上げていく…そんな感じです。

■熱中症予防のため、帽子は必ず着用、できるだけお茶や水ではなく、スポーツドリンクを飲んで塩分を補給すること…という注意事項もいただいています。8月の練習は、さらなる練習や本番に耐えるための土台づくりのような感じでしょうか。しだいに、負荷をあげ、距離をのばしながら、フルマラソンの本番に臨もうということなのです。急に負荷の高い練習をすると、膝や関節を痛めます。また、楽しくなくなるので、練習が継続できません。少しずつ、自分をいわば騙しながら、自分に力がついてきているという喜びを与えつつ、自分の体を作り上げていく…そんな感じです。

■とろこで、幸いなことに、私の住んでいる場所は、京阪奈丘陵の西南端に位置しています。もともと奈良盆地の農村の里山が住宅開発された地域です。アップダウンには事欠きません。すでに「キョリ測」というサイトを使って、自宅周辺に、往復6km・7kmのアップダウンコースもみつけてあります。こうやって練習を始めていると、同時に、学生の卒論指導のことを連想してしまいます。

■1人で社会調査をしたことがない、また長い文章、それも学術論文(本文で16,000字以上20,400字以内)を書いたこともない学生が、短期間で卒論を書いてしまおうとしても、ほとんどの場合、うまくいきません。調査を行い、その結果についてコーチである私と面談を行い、アドバイスをもらい、さらに調査に向う…そういった繰り返しのなかで、調査地の事例の持つ「深み」のようなものを把握できる力が少しずつ獲得できていくのです。社会学的な概念・分析枠組み、そして理論と、調査地の事例との間にある「意味のある関係」がしだいに見えてくるのです。フルマラソンでいえば、30km以上を走り続けられるような脚力をつけるために、最初はコツコツ練習していく、そんな感じでしょうか。

■マラソンを走る走らないは、その人の判断しだいです。途中で練習をやめてしまっても、それほど困ることはありません(やっぱり、無理やったんや、ヘタレやな〜と陰口を言われるかもしれませんが…)。しかし、卒業論文は違います。きちんと卒業論文を執筆し単位をとらなければ卒業できません。学生生活最後の夏期休暇を楽しむことも、もちろん大切なことではありますが、同時に、卒業論論文にも取りかかって欲しいなあと思います。「ああ、嫌だな〜」と現実から眼を背けてしまうと、まったく練習していないのにフルマラソンを走らねばならないような感じになってしまいます。それでは、辛い経験しか残りません。卒論提出時に、無理をせず少しずつ時間をかけて練習を積み重ね、最後にフルマラソンを完走した人だけが味わえるような、充実感や達成感は味わってほしいと思います(私はまだフルマラソンを走っていませんが…)。

■あっ…なんだかお説教臭くなってしまいましたね。ごめんなさい。でも、ゼミ生諸君には、そういった充実感や達成感を味わってもらいたいと心の底から願っています。最初は辛いかもしれませんが、しだいに調査に向いながら自分の研究が進展していったとき、卒論を仕上げていくことが楽しみや喜びにかわっていきます。ちょうど私のHコーチが、練習を積み重ねれば「驚くほど体が動くようになっているはず」という段階に達しているのです。このような卒業論文を仕上げていく過程での経験は、卒業していった多くのゼミ生たちが感じていることです(真面目に取り組めば…)。ところで、勘の良い人ならわかると思いますが、こういうお説教臭いことを書きながら、じつはフルマラソンを走ろうとしている自分自身を叱咤激励しているところもありますね。ともに、頑張っていきましょう。

【写真】上:自宅にある卓上カレンダーに練習の印をつけています。ちゃんと走った日には大きくチェックを入れます。コーチからは、週に4~5回走り、2日は休むようにとも言われています。○は休養日です。○に×が入っている日、これは「走る予定にしていたけれど、いろんな事情から残念ながら走れなかった日…」(悔しい日…)です。下:「朝ラン」が終ったときに自分で撮りました。ちゃんと、コーチの教えを守って帽子をかぶっています(日よけ付き)。ヨレヨレのTシャツの「龍」は中国でのお土産でして、龍谷大学とは関係がありません(^^;;。

脇田ゼミのランニング事情

■毎年、2月末の日曜日、私は仲間と「びわ湖レイクサイドマラソン」を走っています。マラソン…とはいっても、15kmの部と12kmの部しかありません。私は、50歳以上男子15kmの部に3年連続出場してきました。記録は1時間35分程度ですので、ランニングというよりもジョギングのスピードです。しかも、練習を年間を通してやっているのかといえば、本番直前チョロっと練習しているだけ…。なんともひどいものです。

■毎年、2月末の日曜日、私は仲間と「びわ湖レイクサイドマラソン」を走っています。マラソン…とはいっても、15kmの部と12kmの部しかありません。私は、50歳以上男子15kmの部に3年連続出場してきました。記録は1時間35分程度ですので、ランニングというよりもジョギングのスピードです。しかも、練習を年間を通してやっているのかといえば、本番直前チョロっと練習しているだけ…。なんともひどいものです。

■そのような私が、本物のフルマラソンに挑戦することになりました。職場の事務職員であるHさんが、私にフルマラソン出場を強く勧めてくださったから…直接の理由はそういうことになります。それ以前にも、フルマラソンに出てみたいな…出ようかな…練習がたいへんだろうな…本番死にそうだろうな…と逡巡することはありましたが、決断はできていませんでした。そんなとき、「きちんと練習すれば、そして無理をせず怪我をしなければ、フルマラソンは走れます」と、Hさんは私の背中を強く押してくれたのでした。さっそく練習メニューがHさんからメールで送られてきました。Hさんは、百戦錬磨の市民ランナー。2時間58分でフルマラソンを走る「サブ3」(サブスリー:フルマラソン3時間を切ること)なのです。そんなHさんの練習メニューは、無理せずに、少しずつ距離を伸ばし、スピードあげ、アップダウンのコースも走り、11月下旬の本番までに30kmを超えても走られる脚力(筋肉)をつくっていく…そんな練習メニューです。

■7月中旬から練習を始めましたが、今月は9日走りました。初日は、30分かけて4km弱をゆっくり走りました。それが、コーチであるHさんの指示だったからです。少しずつスピードも出てくるのですが、調子に乗らないように、怪我をしないように、あくまでも無理せず。9日目の今日は、すこしだけ距離を伸ばしてみました。35分で5kmちょっと走りました。明日からは、練習も次のステージに突入します(距離が長くなる)。10月には、試合の感覚を養うために、ハーフマラソンにも出場します。しかし、朝のジョギングは、とっても気持ちがよいですね〜。

■さて、話しはゼミ。私が、急に走り始めたことと関係しているのかどうかわかりませんが、「びわ湖レイクサイドマラソン」に一緒に出場しようというゼミ生が登場しました。嬉しいですね〜。3年生2人Y君・M君、4年生2人I君、M君。私は、よく通っている大津駅前の居酒屋「利やん」のマスターや常連からなる「チーム・利やん」で登録して、毎年、出場しています。学生の皆さんも、ぜひ「チーム・利やん」で出場してください。それから、私が走っていることとは関係しませんが、ハワイのホノルルマラソンに挑戦する4年生女子Iさんもいます。すごいですね〜。羨ましい。ということで、脇田ゼミには、最近、「走る」人が増えていきそうです。ちなみに、「走ること」は脳に良い刺激を与えるのだそうです。卒論で悩んでいる4年生の皆さん、ぜひ走ってみてください!! 写真は、今回始めた練習にあわせて購入した新しいジョギングシューズ(アシックス)です。コーチであるHさんからは、古いジョギングシューズはもう使わないようにと注意がありました。古いシューズはゴムが劣化して足を痛めるのだそうです。

【追記1:2012/08/01】■私がHさんの指導のもと、フルマラソンに挑戦することを知った大津駅前の居酒屋「利やん」のマスター・光山さんが、facebookで、自分もフルマラソンに挑戦すると宣言されました(^^)。身近な知人に、一緒にフルマラソンに挑戦する仲間が登場し、嬉しい限りです。

【追記2:2012/08/01】■じつは、今年の春だったと思いますが、ある方から誘われて、その方が主催するチームに入れていただき「大阪マラソン」に申し込んだのでした。ところが、残念なことに、抽選ではずれてしまいました。「残念やら…ほっとするやら」というのが、そのときの正直な気持ちです。まだ、心の底から決断できていなかったのですね。でも、今回は違いますよ。