龍谷大学シンポジウム「日本料理の新しい味を探る」

■一昨日は龍谷大学のシンポジウムに参加…といっても、研究部の職員の皆さんと一緒に運営側として参加しました。来賓の受け付け係と、一応、統括…というか責任者として参加です。昨年に続き、龍谷大学(食と農の総合研究所付属「食の嗜好研究センター」)、NPO法人日本料理アカデミー、日本料理ラボラトリー研究会の主催によるシンポジウムです。場所は京都の二条城前にある「ANAクラウンプラザホテル京都」、テーマは「日本料理の新しい味を探る」です。参加された料理人の皆さんが、日本料理の出汁の基本である昆布や鰹節をベースにせずに、日本料理の持っている潜在的可能性を引き出すための挑戦、日本料理の伝統を大切にした上での新たな挑戦をされました。その挑戦を、シンポジウム終了後、ラーメンのスープという形で少しずつ味わうことができました。多くの皆さんにご来場いただきました。ありがとうございました。

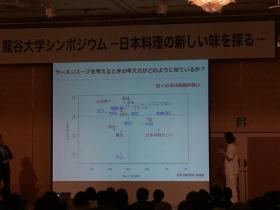

■シンポジウムは第1部と第2部に分かれて行われました。第1部では、「食の嗜好研究センター」の伏木亨センター長からの趣旨説明が行われた後、「研究者VS.料理人」という2つの対談が行われました。1つめは、山崎英恵・副センター長と「京料理 木乃婦」の高橋拓児さんの対談でした。画像は、その対談の時に上映されたパワーポイントの一部です。日本料理でもない、西洋料理でもない、中華料理でもない、基本の「コア」の部分を抽出すことに挑戦されたことがわかりました。「料理の国籍をはずしながら、共通点(コア)をあだり出し、どの料理からも同じ距離の味わい」を作り出し、それをベースにラーメンのスープにしようというのです。そのあとは、味の素株式会社イノベーション研究所の川崎寛也さんとフレンチレストラン「レフェルヴェソンス」の生江史伸シェフの対談でした。こちらも興味深い内容でした。科学的な分析と繊細な料理人の経験知とがうまく交叉する対談だったと思います。いずれ、このシンポジウムの報告書が出されることになると思いますので、詳しい内容はそちらをご覧いただければと思います。

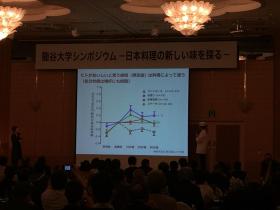

■第2部は、京都の老舗料亭の料理人の皆さんによるプレゼンテーションでした。それぞれに、いろいろ工夫を凝らされていることがわかりました。ただし、ここでは料理人の方のプレゼンテーションではなく、「香り」の研究をされている企業のプレゼンテーションを紹介したいと思います。長谷川香料株式会社総合研究所の網塚貴彦さんのプレゼンテーションです。網塚さんは、「味わい」は「味覚」と「臭覚」が大きく寄与しており、お互いに引き立てあう関係にあると説明されました。人間は、香りを嗅いで、味を想起します。「食経験の記憶」と香りと味が関係しあっているのです。人間の味覚という感覚は大変繊細というか、興味深いものですね。そこで、網塚さんは、「香りで味を感じられるか」ということに挑戦されました。テーマは、すき焼きと味噌ラーメン。それぞれコップの中身はお湯なのですが、人工的にすき焼きと味噌ラーメンの香りを再現しているのだそうです。もし、そのお湯を飲んで味が感じられるのならば、それは「記憶味」だというのです。非常に面白いなあと思いました。

■これは、ラーメンの試食風景です。みなさん、非常に満足されたご様子でした。

■この日のシンポジウムは、10時半から始まりましたが、私たち運営側のスタッフは、会場の「ANAクラウンプラザホテル京都」に8時集合でした。職員の皆さん朝早くからご苦労様でした。もちろん、これだけのシンポジウムを開催しようと思うと、かなりの準備期間が必要です。担当の職員の皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。

【追記1】■シンポジウムの終了後、懐かしい方に声をかけていただきました。2009年に開催された第1回「大津ジャズフェスティバル」で一緒に実行委員を務め、ジャズフェスティバルの当日は環境班で一緒にゴミ拾いをした「やおちゃん」でした。龍谷大学瀬田研究部の職員さんと、英会話教室でお友達なんだそうです!! 世間は狭いです。「やおちゃん」、声をかけてくれてありがとう〜‼︎ ジャズフェスの後片付けをして帰宅する時、確か、京阪の石場駅から膳所駅まで電車で移動したのですが、向かいに座った「やおちゃん」が疲れた私に甘いをお菓子を分けてくれたのを今でも記憶しています。「やおちゃん」にこんなところで再開できるとは!!

農村・農業振興に関する相談

■昨日は、尼崎市の塚口でしたが、今日は滋賀県の大津です。旧志賀町の農村・農業振興に関する相談会みたいな出会いを作りました。私は、2つの農事組合法人の関係者と6次産業化のプロとの出会いの場を作っただけですが、横でやりとりを聞きながらいろいろ勉強させていただきました。縛りとなる制約条件、そして限られた地域資源の中で、農村の暮らしをどう維持していのくかという課題と、農業に付加価値をつけてどのように産業化させていくという課題との間で、いろいろ考えなくてはいけない。けっこう、複雑な「連立方程式」です。この2つの課題は、簡単には両立しません。

■昨日は、尼崎市の塚口でしたが、今日は滋賀県の大津です。旧志賀町の農村・農業振興に関する相談会みたいな出会いを作りました。私は、2つの農事組合法人の関係者と6次産業化のプロとの出会いの場を作っただけですが、横でやりとりを聞きながらいろいろ勉強させていただきました。縛りとなる制約条件、そして限られた地域資源の中で、農村の暮らしをどう維持していのくかという課題と、農業に付加価値をつけてどのように産業化させていくという課題との間で、いろいろ考えなくてはいけない。けっこう、複雑な「連立方程式」です。この2つの課題は、簡単には両立しません。

■ここに住み続けること。農地を守っていくこと。この2つがまずは基本になると思いますが、その目的のために、どこまで自分たちの農業に付加価値をつけていく取り組みをしていく必要があるのか。前者は「守り」の方策ということになりますし、後者は「攻め」の方策ということになります。この「守り」と「攻め」のバランスや判断が重要になってきます。私の個人的な意見ですが、現金収入の魅力は大きいけれど、それだけで地域の将来像を描いてしまうとうまくいかないように思います。現金収入は意欲を喚起するためには役立ちますが、そこが最終ゴールではありませんから。この辺りが、難しいところです。

第54回「龍谷大学・北船路野菜市」最終回

■第54回北船路野菜市、終了しました。本日で最終回となりました。2010年から7年に渡り活動してきました。来年度は、私自身が学内の国内長期研究員になり研究に専念するため(授業や教授会等の会議や学内行政が全て免除されます)、ゼミ生がい無くなります。そのことを念頭に、今年度から研究会をサークル化しましたがこれも先行きが見えず、1年間活動を停止して2018年度から新たに出直すことになりました。お世話になった皆様、ありがとうございました。

■拙い学生の活動ではありましたが、2011年から始めたこの「北船路野菜市」の開催以外にも、日本酒のプロデュース、農村都市交流イベント「かかし祭」の開催等、村づくりの活動にも一定貢献できたかなと思っています。この6年間の間に、北船路の集落では、さらに外部の農業関係のNPO「スモールファーマーズ」さんとも協働組しながら村づくりに取り組まれるようになりました。2018年度からは、北船路の集落、NPOの皆さんと連携しながら、新ためて活動をスタートさせたいと思います。どうか、よろしくおねがいいたします。

■「北船路米づくり研究会」の活動は、ゼミ活動の一環として取り組んできました。トップの写真に写っている学生たちに加えて3〜4名の学生たちが、先輩から引き継いできたこの活動を責任を持って最後までやり遂げてくれました(写真の真ん中は、私たちを指導してくださった農家の吹野藤代次さんです)。あくまで学生の「やる気」(主体性)に基づいて活動しているので、強制ではありません。もちろん、この活動に取り組んだからといって、単位が出るわけでも評価されるわけでもありません。活動に不参加だからといって、学生の評価が変わるわけではありません。

■学生たちは、なぜこの活動を継続してきたのか。「就職活動の時に有利になるから」と言った皮相的な動機付けでは長続きしません。「損得」の物差しでは、「交換」では無理です。この活動からどのような「意味」(単なる個人的な満足ではなく)を獲得することができたのか。それも頭の中の理屈としてだけではなく、心身ともに深く獲得することができたのか。そのあたりが、重要だと思っています。様々な地域社会の大人の方達と「良い関係」を保ちながら、その関係の中で汗をかいて、何かに気づき、同時にいろいろ悩むことになります。「意味」は、そのようなプロセスで獲得されると思います。「意味」は、上の先輩から、地域の年上の大人の方達から贈与されるものなのです。その「意味」を今度は、自分が下の世代に伝えていきたい/いかなければならない…と思えるようになることが理想です。それは「贈与」と呼ぶとができるのかもしれません。「交換」ではなく、「贈与」の縦のつながりが生まれていけば…。

■地域づくりに取り組まれている市民の皆さんから学生たちは、「研究会の学生たちはよく頑張っている、自分たちが若い学生ぐらいの年齢の頃は、遊ぶことばかり考えていた」と褒めていただきます。確かに、若い年代の多くの学生にとって(一部の問題意識を持った学生は別にして)、このような地域づくりの活動に参加することの「意味」を主体的に獲得することは、なかなか難しいことだと思います(パッとみの雰囲気と見せかけを作って、ハリボテの活動とともに教員が自己満足することは簡単ですが…)。だからこそ、この活動が社会一般にとって、地域社会にとって、さらには自分にとってはどのような「意味」をもっているのかを、常に考え続けなければなりません。私ができるのは、学生たちが活動する「環境」を整え、考え続ける「ヒント」のようなことを時々しゃべるだけです。教師としての私は、できるだけ何もしないことが仕事だと思っていますが、この辺りの、教員の関わり方はとても難しいところでもあります。本当は、3年ほどの期間で、先輩から後輩へと指導と学びの連鎖が生まれるような形になれば良いのですが、現状ではなかなか困難でした。ゼミは2年間。実質的に活動ができるのは1年ほどの間ですから(3回生の後期から4回生の前期頃まで)。来年1年間は、その辺りのことを考え直して、2018年度から新たにスタートを切ることができればと思っています。

■左上は、リーダーの水戸くんです。右上は、黒木くん。左下は、サブリーダーの左川さんと北野くん。右下は、藤井くんです。もう一人、清水くんもいますが、個人の写真がありません…。

■「北船路野菜市」は、当初は、「旧大津公会堂」での開催でしたが、その後、天孫神社の境内に移動し、その後はずっと、中心市街地の丸屋町商店街の中にある「大津百町館」の前で開催させていただきました。「大津百町館」に詰めておられる「大津の町家を考える会」の野口さんには、学生たちが大変お世話になってきました。この日も、北船路の野菜で美味しいお味噌汁を作ってくださいました。柚子を浮かべた大変香りの良いお味噌汁でした。学生たちは、最後の「野菜市」ということで、商店街の商店主さんたちにご挨拶に伺いましたが、その際に、このお味噌汁を商店主さんたちに召し上がっていただきました。多くの地域の皆さんに見守っていただきながらの活動でした。ありがとうございました。

■来年度、2017年度は、「北船路米づくり研究会」の活動を1年間休止します。大学や学生が地域に関わって地域連携の活動をするときに、いつも問題になるのが継続性です。個人の教員の力だけに頼って実施していると、そうなってしまいます。私たちの「北船路米づくり研究会」は、2010年度から7年間活動を継続してきました。自分で言うのもなんですが、学生たちはよく頑張ってきたと思います(私は、普段は、あまりそのような褒めかたはしませんが…)。

■来年度、2017年度は、「北船路米づくり研究会」の活動を1年間休止します。大学や学生が地域に関わって地域連携の活動をするときに、いつも問題になるのが継続性です。個人の教員の力だけに頼って実施していると、そうなってしまいます。私たちの「北船路米づくり研究会」は、2010年度から7年間活動を継続してきました。自分で言うのもなんですが、学生たちはよく頑張ってきたと思います(私は、普段は、あまりそのような褒めかたはしませんが…)。

■もっとも、今回はあくまで休止だけで終了するわけではありません。来年度は、研究会の活動をリニューアルしていくために、学内外の皆さんの協力を得ながら、いろいろ活動の在り方自体も工夫を重ねて行こうと思います。すでに、相談を初めています。大学と地域社会の地域連携活動の中で、学生自身が活動の中で「意味」を獲得し、ささやかだけれど実質的な「成果」を生みだしていけるのような仕組みを、北船路の集落の関係者の皆さん、NPOの皆さん、そして行政の皆さんとも相談をしながら作っていければと思っています。ご期待ください。

【追記】■これまで、このブログで「北船路」関連の投稿はどれだけあるかなと調べみました。サイト内検索に「北船路」と入れてみたのです。すると、「283」のエントリーがありました。こちらのエントリーも、よく頑張ってきたなと、ちょっと自分を褒めてやりたいと思います(マラソンの有森裕子さんの真似ですけど…)。

「ハリハリ鍋を食べながら 鯨について語り、遊ぶ会」

■昨日は、夕方まで自宅で仕事をしていました。来年度からの国内長期研究員にそなえて、少しずつ研究中心のモードに暮らしや意識をシフトチェンジさせています。もちろん、研究部の仕事は3月末まで頑張りますが、春からに備えて少しずつ準備を進めているのです。そういうわけで夕方まで自宅の書斎で仕事をしていましたが、夕方からは雪のなか、大阪に出かけることにしました(雪が降っているのは滋賀だけですが・・・)。

■昨日は、夕方まで自宅で仕事をしていました。来年度からの国内長期研究員にそなえて、少しずつ研究中心のモードに暮らしや意識をシフトチェンジさせています。もちろん、研究部の仕事は3月末まで頑張りますが、春からに備えて少しずつ準備を進めているのです。そういうわけで夕方まで自宅の書斎で仕事をしていましたが、夕方からは雪のなか、大阪に出かけることにしました(雪が降っているのは滋賀だけですが・・・)。

■出かけた先は、大阪市天王寺区にある應典院という浄土宗の寺院です。寺院とはいってもお葬式はしません。應典院のwebサイトでは、次のように説明されています。「かつてお寺が持っていた地域の教育文化の振興に関する活動に特化した寺院として計画され、〈気づき、学び、遊び〉をコンセプトとした地域ネットワーク型寺院として1997年に再建されました」。このwebサイトをご覧になればよくわかると思いますが、様々な方たちがこの寺院に出入りして魅力的な活動をされています。以前から、應典院のことはよく聞いていたので、一度訪問したいと思っていましたが、今回やっ行くことができました。應典院を訪問したのは、あの「まわしよみ新聞」の発案者であり、「大阪あそ歩」のプロデューサーとしても知られる陸奥賢さんが、應典院で企画された催しに参加しようと思ったからです。「ハリハリ鍋を食べながら 鯨について語り、遊ぶ会」という催しです。生のリアルな陸奥賢さんにお会いできて、しかも鯨の「ハリハリ鍋」を味わえる。なかなか豪華な企画です。以下は、陸奥さんのプロフィールです。

【プロフィール 400文字バージョン]】

観光家/コモンズ・デザイナー/社会実験者。1978年大阪生まれ。2007年に堺を舞台にしたコミュニティ・ツーリズム企画で地域活性化ビジネスプラン「SAKAI賞」を受賞。2008年10月に大阪コミュニティ・ツーリズム推進連絡協議会「大阪あそ歩」のプロデューサーに就任。大阪市内だけで300以上のまち歩きコースを有する「日本最大のまち歩きプロジェクト」となり、『大阪あそ歩まち歩きマップ集』は約2万部を売るロングセラーに。2012年9月にはコミュニティ・ツーリズム事業としては日本初の「観光庁長官表彰」を受賞。2013年1月に大阪あそ歩プロデューサーを辞任し、現在は観光、メディア、まちづくりに関するプロデューサーとして活動中。「大阪七墓巡り復活プロジェクト」「まわしよみ新聞」「直観讀みブックマーカー」「当事者研究スゴロク」などを手掛ける。應典院寺町倶楽部専門委員。著書に『まわしよみ新聞のすゝめ』。

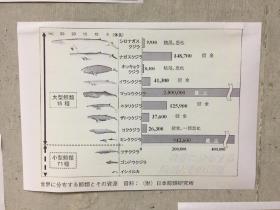

■陸奥さんは、チーム「いきものがかり」の皆さん(よくわかりません…私には謎…)と一緒に、蚕、鯰、狸、亀など「異類」に関するプロジェクトを手掛けてこられました。今回の「異類」は鯨です。鯨を食べること=命をいただくことを通して、鯨の歴史・文化・物語を見つめ直す。鯨肉を使った「ハリハリ鍋」を味わうことで、鯨の命を自分の命につなげていく・・・そのような企画のように思いました。もっとも、陸奥さんの発想からすれば、きっちりとした企画や計画を組み上げるのではなく、むしろ良い意味でスカスカの状態をつくり、そのスカスカの空間で参加した方達が面白い相互作用を展開し、当初は予想していなかった面白い出来事が創発的に生成してくる…そんなことを期待されているに違いないと思っているのですが、実際のところはどうなんでしょうね~。

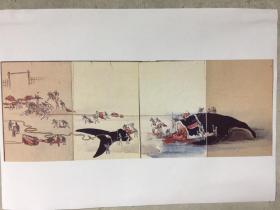

■当日は、冒頭のイントロダクションの後、應典院のなかにある十一面観音を祀った祭壇の前で、参加者の皆さんと浄土宗に則った法要を営みました。法要(鯨の供養)にあたっては、秋田光軌さん(浄土宗應典院主幹・應典院寺町倶楽部事務局長)が導師をお務めになりました。龍谷大学では浄土真宗の法要が営まれますが、「浄土宗と浄土真宗とでは同じ浄土教系だけどやはり差異があるなあ」と、仏教に関して素人ではありますが、そのようなことを感じました。まあ、それはともかく、こうやって「ハリハリ鍋」をいただくにあたって法要を営むと、「命」をいただいているという感覚が身体のなかで増幅されていきます。美味しい食事ができるという意味よりも、鯨の命を自分の命の一部に組み込んでいくということの有難さを感じるわけです。私の単なる主観的に思いなのかもしれませんが…。

■トップの写真は、その鯨です。奥の白い肉、これはセミクジラの皮です。手間の2皿は、ナガスクジラの肉です。左は、サシが入っていますね。これはナガスクジラの顎の肉です。鹿の子と呼ぶそうです。法要にあたっては、鯨に戒名が与えられました。セミクジラとナガスクジラだから最低でも2頭の鯨ということになるのですが、戒名は1つです。陸奥さんと秋田さんが一緒に考えられました。「鯨誉大光」。この戒名のもとで、法要を営みました。十一面観音の祭壇の下の方をご覧ください。ここには、鯨のハリハリ鍋がお供えしてあります。

■法要の後は、陸奥さんから鯨に関するお話しを伺いながら、鯨の「ハリハリ鍋」を美味しくいただきました。「ハリハリ鍋」とは、鯨肉と水菜を使った鍋料理です。ハリハリとは、水菜の食感を表現していると言われています。関西では、昔、この「ハリハリ鍋」を家庭料理としてよく食べました。今回の「ハリハリ鍋」は、陸奥さんのお友達で、浄土真宗の僧侶で調理師の免許をお持ちの方が、北海道日高産の上等の昆布で出汁をとり、その昆布出汁をベースに鯨と水菜を炊いてあります。非常に上品な味に仕上がっていて、驚きました。鯨の個性的な出汁が強いと思ってしまいますが、昆布と鯨の出汁が見事にマッチしていました。私が幼い頃に自宅で食べたものはとはかなり違います。おそらく昔は、冷凍の技術や鮮度の問題もあり、肉の劣化が早いため、もう少し濃い甘辛い出汁でごまかして食べていたような気がします。記憶が曖昧ですが…。今回のものは、それはと全然違います。

■「ハリハリ鍋」のことを調べてみると、冷凍技術と輸送技術が発達した明治期以降に、庶民の味として親しまれるようになったようです。もう少し、日本の近代、捕鯨技術、流通、食文化、その辺りの関係についてきちんと勉強をしたいと思いました。この「ハリハリ鍋」とは別に、炊き込みご飯もご用意していただいていました。これも美味しかった!! 私のテーブルは比較的年齢の高い方たちが座っていたことから(私が年齢が一番上だったような)、こどもの頃に食べた鯨の話しで盛り上がりました。

■食事の後は、陸奥さんが考案された「直観讀みブックマーカー」を楽しみました。あらかじめ、タイトルに鯨が入った本がたくさん用意されており、その本を使って遊ぶゲームです。今回の「直観讀みブックマーカー」のやり方がやっとわかりました。このゲームを通して、コミュニケーションが生まれることがポイントなのですね。また、本を通して、知らない人と、まだ見ぬ方との「ご縁」も生まれるところも重要かな。この「直観讀みブックマーカー」については、また別途ご紹介したいと思います。

【関連エントリー】鯨のベーコン

ドキュメンタリー映画「カレーライスを一から作る」

■食事の前に「いただきます」と言いますね。私自身は、そういう習慣を随分前に無くしてしまっています。幼い頃、「いただきます」の意味を、料理を作ってくれた方、その食材を作ってくれた方、採って/獲ってきてくれた方、そういう方達への感謝の気持ちを表すことなのだと聞きました。道徳的な教育の一環でしょうか。しかし本来的な意味は、動物や魚、そして野菜の命を、私が生きていくために犠牲にする、自分の命に変えていく。そのことへの深い感謝の気持ちなんだと言います。この映画は、そのような「命をいただく」ことを実践した学生たちのドキュメンタリーです。

■このドキュメンタリー映画に登場する関野さんは、私がとても尊敬する探検家です。アマゾンの探検、そして「アフリカに誕生した人類がユーラシア大陸を通ってアメリカ大陸にまで拡散していった約5万3千キロの行程を、自らの脚力と腕力だけをたよりに遡行する旅『グレートジャーニー』」に取り組まれたことでも有名です。その関野さんは、現在、武蔵野美術大学で文化人類学を講義されています。以下は、この映画の内容です。公式サイトからの引用です。

そんな関野が2015年に始めたのが、「カレーライスを一から作ってみる」という試み。野菜や米、肉、スパイスなどの材料をすべて一から育てるというこの途方もない計画に、学生たちと取り組んだ。

この映画は、種植えからカレーライスが出来上がるまでの9か月間の記録である。

「カレーライスを一から作る」。

関野の狙いは、「モノの原点がどうなっているかを探していくと社会が見えてくる。学生たちにはカレー作りを通して色々なことに“気づいて”もらいたい」ということ。

集まった数十人の学生たちは、知らないことや慣れないことばかりの現実に悪戦苦闘しながらも、野菜や米、家畜を一から育てていく。思っていたよりも生育が遅い野菜を見て「化学肥料を使ってもいいのではないか」「いや、使うべきではない」と意見が分かれたり、一所懸命育てるうちに鶏に愛着がわいてしまい、「殺すのを止めよう」「いや最初から食べるために飼ったのだから屠るべきだ」と議論が巻き起こったり…。

これは「命を食べて生きる」という、人間にとってごく当たり前で、基本的な営みを見つめ直すドキュメンタリー映画である。

■関野さんが探検を通して私達が暮らす現代社会の抱える問題について考えてこられた方です。その関野さんはこう考えます。「モノの原点がどうなっているかを探していくと社会が見えてくる。学生たちにはカレー作りを通して色々なことに“気づいて”もらいたい」。現代社会で私たちは、様々や制度や技術が複合した複雑なシステムに包まれて生きています。「モノの原点」が見えません。もしその「モノの原点」を確認すると、自分たちの生きること、そして存在することの原点も見えてくるかもしれません。

■予告編の動画の中で、ある学生が「われわれは命について勉強してるいのに、飼育している鳥を殺してもいいのか?」と問題提起をしますが、関野さんは「食べるために飼ったんだよ」と一言。動画の最後では、1人の女子学生が「人って残酷でよくわからない生き物だな」と言っています。そうですね。鳥が肉になってしまうと平気に食べられるのにね。本当に。しかし、それでも生きていかねばならない。人間とはそういう存在です。そういう自分を直視することは、辛いですけど。おそらくこのドキュメンター映画の学生たちは、「いただきます」の言葉の本当の意味を、心の底から、体の芯から理解できるのではないでしょうか。関西でも上映されるようです。4月以降であれば、色々忙しい仕事が終わっているので観にいくことができそうです。

小佐治での忘年会、「しあわせ」の増殖

■昨晩は、滋賀県甲賀市甲賀町小佐治に行きました。総合地球環境学研究所のプロジェクトのメンバー、そしてプロジェクトに協力してくださっている小佐治の農家の皆さんとの忘年会が開催されたからです。毎日、忘年会です。場所は、プロジェクトで借りている民家。ここは山小屋風になっています。私たちのプロジェクトでは、ここをフィールドステーションにして調査をしているのです。アメリカ製らしいのですが、ちゃんと薪ストーブもあります。もちろん、燃料の薪は、小佐治の里山のコナラです。

■私たちのプロジェクトのテーマは「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」です(総合地球環境学研究所の中では、「栄養循環プロジェクト」と呼ばれています)。プロジェクトでは、滋賀県の野洲川流域でいくつかの調査サイトを設定していますが、その中でもこちらの小佐治は、地域の農家の皆さんと緊密に協働しながら研究を進めることができています。昨晩は20名近くの農家の皆さんが集まってくださいました。

■小佐治では、「しあわせの環境ものさし」づくりという活動を行なっています。小佐治は、いわゆる谷津田の発達した中山間地域です。谷筋にある水田で内部に生き物が生息しやすい水田内水路をつくり、そこに廃棄物になった塩化ピニールのバイブ等を設置して生き物のシェルターを作り、めだか等が棲めるように工夫してきました。そして、食の安心・安全に配慮した「めだか米」として販売してきました。私たちのプロジェクトでは、この活動がさらに発展できるように支援をさせていただいています。そのひとつが「しあわせの環境ものさし」づくりの活動です。

■私たちは、小佐治での「里山↔︎溜め池↔︎従来の田んぼ↔︎圃場整備された水田↔︎河川」の「つながり」再生が重要だと考えています。その「つながり」再生とのかかわりで、生き物の賑わいが豊かになれば…そのような賑わいが生まれる農法に取り組んでいるということが、小佐治の農産物の付加価値を高めることにつながれば…との思いでプロジェクトに取り組んでいるのです。プロジェクトでは、里山と田んぼとのつながりを示すニホンアカガエルやカスミサンショウウオの分布をひとつの「ものさし」にして小佐治の環境(の変化)を把握しようと、小佐治の農家の皆さんと「しあわせの環境ものさし」活動に取り組んできました。ニホンアカガエルやカスミサンショウウオも、共に里山と冬場の水田を行き来しながら繁殖している生き物です。そのような生き物が生息しているということは、里山と水田につながりがあり、生き物の賑わいを生み出す良好な環境が保持されていることを裏付けることになるからです。この取り組みは、プロジェクト研究員の1人である淺野悟史くんが中心となって頑張って取り組んできました。ただし、どのような生き物を指標にするのかについては、この土地の農業のあり方や農家の皆さんの関心のあり方ときちんと関連づけることができなければ意味がありません。また、小佐治の皆さんの暮らしの「しあわせ」とどこかで繋がっていなければ意味がありません。私たちのプロジェクトでは、そのあたりのことについてとても慎重に取り組んできました。

■大変興味深いことなのですが、そのような生き物のひとつとして、農家の皆さん自身もゲンジボタルに注目し調査を始められたことです。自分たちの営農のあり方とゲンジボタルとの間に関係があることに気がつかれたのです。すでに、「ゲンジボタルが棲む環境で生産したお米ですよ‼︎」とアピールするための米袋もできていました。ちょっとびっくりですね。地元の農家の皆さんが、張り切って取り組まれていることが伝わってきます。

■そういう協力と信頼関係を育む中で、プロジェクト研究員の石田卓也くんからは、こんな話しを聞かせてもらいました。ある農家から「あんたとも友達になってしもうたな〜笑」といわれたというのです。「なってしもうた」。これはどういう意味でしょうか。おそらくは、「最初は、友達になりたいとか、なろうとか思っていたわけではないけれど、一緒に活動をするうちに気心の知れた親しい関係になっていたね」という意味なのだと思います。プロジェクトの活動によって、農家と研究者との間に「しあわせ」が増殖しているように思います。素敵ですね。「しあわせ」は、人と人の関係の中に生まれるのです。もっと正確に言えば、環境との関係を媒介とした人と人の関係のなかに、「しあわせ」は発生し増殖していくのです。

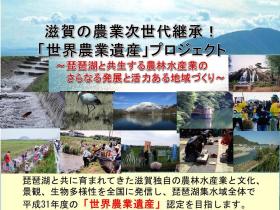

第5回世界農業遺産プロジェクト推進会議

■今週の火曜日、朝9時から滋賀県庁の合同庁舎で「第5回世界農業遺産プロジェクト推進会議」が開催されました。滋賀県庁農政水産部の世界農業遺産申請に取り組む職員皆さんの会議ですが、会議の進行は本学農学部の竹歳一紀先生が担当され、私もアドバイザーとして出席しています。

■今週の火曜日、朝9時から滋賀県庁の合同庁舎で「第5回世界農業遺産プロジェクト推進会議」が開催されました。滋賀県庁農政水産部の世界農業遺産申請に取り組む職員皆さんの会議ですが、会議の進行は本学農学部の竹歳一紀先生が担当され、私もアドバイザーとして出席しています。

■今年度から始まったプロジェクト推進会議も、今回で5回目になりました。少しずつですが、議論を前進させてきました。議論の中で、滋賀県の農林水産業に関するさまざな「素材」がほぼ出揃いました。あとは、その「素材」をどう構造化させていくのかということになります。どの「素材」に一番フォーカスを当てるのか。何が幹で何が枝葉なのか…。その辺りのことを、会議の参加者全員が納得いく形でクリアにしていかねばなりません。世界農業遺産に限りませんが、いろんな要素の「ちゃんぽん」になってはいけないと思う。ということで、今回はすでに世界農業遺産に認定された地域のデータを参考に議論を行いました。ただし、世界農業遺産(そして日本農業遺産)は、琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業を盛り上げていくための一つのステップです。いつも、より大きな視野(戦略)の中に、世界農業遺産申請準備の作業を位置付ける必要があります。世界農業遺産に認定されることがゴールではなく、生産者と消費者がともに地域社会の「食と農」を支え合うような関係や基盤を作っていくためのひとつのステップだと思うのです。

■というわけで…ではないのですが、昼食はあえて「ちゃんぽん」にしました。リニューアルされた大津駅の中にある「近江ちゃんぽん」です。「野菜一日盛り」で注文しました。たっぷり野菜です。こちらのちゃんぽんは、本当に美味い。私のお気に入りです。この日、午後からは深草キャンパスに移動しました。研究部の会議です。今日も一日会議で暮れていくな…と思うと寂しいものがあります。いつものことですが、移動や待機から生まれる時間のロスについても癪にさわります。

「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」設立準備会

■以下は、滋賀県のホームページからの引用です。

本県では、魚のゆりかご水田や環境こだわり農業など、琵琶湖と共生する本県独自の農業システムについて、「世界農業遺産(GIAHS)」の認定に向けた取組を推進し、強い農業づくり、地域活性化の契機にするとともに、この取組を県産物の高付加価値化や観光資源としての活用等につなげ、滋賀の農業を健全な姿で次世代に引き継いでいきたいと考えております。

これに関し、先般9月15日には、「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」設立準備会を、県、市町、関係団体の皆様とともに立ち上げました。この準備会は、多様な主体が連携のもと、「世界農業遺産」の認定に向けた取組の推進や、強い農林水産業づくりと活力ある地域づくりに向けての活動を行うこと目的としたものです。

また、9月24日には、「『世界農業遺産』認定をめざして キックオフ シンポジウム」を開催し、「世界農業遺産」の認定に向けた取組について県民の皆様に説明するとともに、準備会への入会申込みの受付を開始しました。準備会では、県民、民間団体、企業、大学、研究機関、地方公共団体など、「世界農業遺産」認定に向けた機運の醸成、情報の発信、申請内容の検討などに参画いただける方を以下により広く募集します。

ぜひ多くの方に御入会いただきたいと考えておりますので、お知らせします。

facebook「滋賀県農政課世界農業遺産推進係」のページ

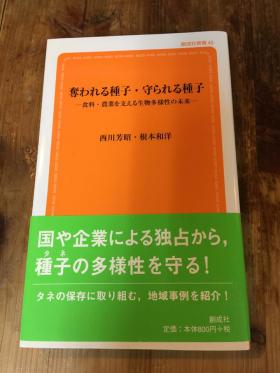

『奪われる種子・守られる種子 -食料・農業を支える生物多様性の未来-』

■昨日は、午前中が授業、午後からは会議が2つ…、いつものパターンの火曜日でした。ただし、会議後、経済学部の西川芳昭先生にお誘いいだき、一献傾けながらお話しをお聞かせいただくチャンスをもつことができました。もっとも、西川先生は「アルコールを分解できる酵素をもっていない…」とのとで、酒を呑むのは私だけでしたが、酔っ払っていく私を相手に、西川先生はジンジャエールでお付き合いくださいました。ありがとうございました。しかも、写真のように新書をいただきました。『奪われる種子・守られる種子 -食料・農業を支える生物多様性の未来-』(創成社新書)。新書の帯には、こう書いてあります。「国や企業による独占から、種子の多様性を守る! タネの保存に取り組む、地域事例を紹介」。この帯の言葉に先生の学問的関心が集約されてるいようにも思いますが、ぜひ西川先生のホームページをご覧いただければと思います。以下、西川先生のホームページのトップページから少し気になったところを抜き出してみます。

■昨日は、午前中が授業、午後からは会議が2つ…、いつものパターンの火曜日でした。ただし、会議後、経済学部の西川芳昭先生にお誘いいだき、一献傾けながらお話しをお聞かせいただくチャンスをもつことができました。もっとも、西川先生は「アルコールを分解できる酵素をもっていない…」とのとで、酒を呑むのは私だけでしたが、酔っ払っていく私を相手に、西川先生はジンジャエールでお付き合いくださいました。ありがとうございました。しかも、写真のように新書をいただきました。『奪われる種子・守られる種子 -食料・農業を支える生物多様性の未来-』(創成社新書)。新書の帯には、こう書いてあります。「国や企業による独占から、種子の多様性を守る! タネの保存に取り組む、地域事例を紹介」。この帯の言葉に先生の学問的関心が集約されてるいようにも思いますが、ぜひ西川先生のホームページをご覧いただければと思います。以下、西川先生のホームページのトップページから少し気になったところを抜き出してみます。

高度成長の始まる1960年に、裏作用のレンゲとタマネギの採種農家に生まれた私は、大学で作物遺伝学を志し、特に作る人と植物との関係を学ぶ在来品種の利用について興味を持った。しかし、遺伝資源の保存と利用には、科学的技術の進歩が不可欠であると共に、そのような科学の進歩が社会や文化という文脈の中で人々の生活の中に翻訳されなければ持続可能なシステムの構築につながらないことにも気づいた。

このため、大学院時代から農業の重要な投入財である種子の社会経済的意味および農業生物多様性資源管理の組織制度について研究を行っている。

作物遺伝資源の場合、産業としての農業による生産性の向上と生産の増大を追求する利用と、途上国の大多数の農民や先進国の条件不利地におけるような生業的な農業による利用とに大きく分けられる。作物遺伝資源を利用した開発を行うには、持続可能な開発の枠組みの中で保全と利用が結合した管理を地域内外のステークホールダーが参画する具体的なしくみを創りだす事が重要である。

従来のジーンバンクのインフラ整備中心の協力から、多様なステークホールダーのインセンティブを利用した参加型の農業農村開発へと転換させている。このステークホールダーは農民と研究者のほか、政治家や消費者までを含むすべての遺伝資源に関わる者となっている。

参加型開発を取り入れることによって、従来は科学者が中心になって実施してきた遺伝資源管理事業に、農民が単なる受益者としてではなく、協働の参画者として加わるようになった。また、科学技術の卓越性が無条件に受け入れられる前提から、農民の知恵や価値の把握の重要性が外部からの介入者にも理解されるようになった。

農民が自らの意思で必要な作物の遺伝資源の利用ができるようなローカルなプロジェクトをファシリテートする非金銭的利益配分であるノンフォーマルシステム

■先生の学問的なアプローチには、これまで私が流域管理で関心をもってきたこととも、ずいぶん重なりあうように思います。そのような点から、先生からいただいたこの新書を読み勉強させていただこうと思います。西川先生、ありがとうございました。