我がサードプレイス「利やん」の最近

◾️先日のことになりますが、ある大切な用事があって写真の3人が集まりました。もちろん、用事を無事に終えた後は、大津駅前のいつものに居酒屋「利やん」へ。こちらの皆さんは、職場の同僚ではありますが、それよりも私にとっては、この居酒屋「利やん」のランニングチーム、「チーム利やん」のチームメイトといったほうがビッタリきますね。来年の2月最後の日曜日は第10回「びわ湖レイクサイドマラソン」です。私以外のお二人は、トレイルラン等で活躍されるアスリートです。これまでも、「チーム利やん」でエントリーして立派な成績を残してこられました。が、しかし。今回は、お二人は年代別での1位になるぞと宣言されています。すごいです。

◾️私はといえば、この「チーム利やん」では一応「(なんちゃって)キャンプテン」=世話係…なんですが、今年の「レイクサイドマラソン」以来、一度も走っていません。これはさすがにまずいです。昨年はホノルルマラソンに出場するという目標があったので、それなりに練習をしていたのですが、今年は目標がなかったこともあって、このだらしなさです。これから、気持ちを入れ替えて、しっかり練習を積みたいと思います。

◾️それにしても、この居酒屋「利やん」、私にとって大切なサードプレイスです。「サードプレイスって何?」という方は、ぜひ以下のエントリーをご覧いただければと思います。

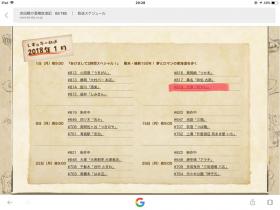

BS-TBS「吉田類の酒場放浪記 あけまして2時間スペシャル!」

■11月14日のエントリーは「吉田類の酒場放浪紀 大津『利やん』」でした。酒飲みであれば必ず知っている「吉田類の酒場放浪紀」(BS-TBS)という番組があり、その番組に、私が常連である「利やん」が取り上げられることになったのです。居酒屋界の神様が降りてきた…という感じでしょうか。

■昨日、1月1日の21時からのスペシャル番組「吉田類の酒場放浪記 あけまして2時間スペシャル!」で、とうとう「利やん」が登場しました。2018年は、明治維新から150年が経つことになります。1867年に「大政奉還」が行われ、翌年の1868年が明治維新になります。今回の2時間スペシャルは、この「大政奉還」をテーマに幕末維新の痕跡が色濃く残る東海道の町々を、吉田類さんが呑み歩く…という企画のようです。そして、東海道の町々の最後の宿場町として大津が取り上げられました。「吉田類の酒場放浪記」では、全国津々浦々の酒場を吉田類さんが訪ね歩くのですが、これまで滋賀県の店はまったく取り上げられていませんでした。今回の「利やん」は、滋賀県で最初ということになります。酒飲みの世界では、とても名誉なことになると思います。

■さて、番組の内容ですが、なかなか素敵な感じでした。唯一、番組のナレーションで「兼八」という高級麦焼酎を芋焼酎と紹介してしまっていることが「あらら…」という感じなのですが、それ以外は素晴らしい内容でした。私も、酔っ払いの1人として吉田類さんと乾杯をさせていただいていました。いました…というのは、すっかりそのことを忘れてしまっていたからです。この乾杯のシーンを撮るときに、すでに酔っ払っていたんですね、きっと。

■しかし、こうやって客観的に自分を眺めると、「ああ…おじいさんが映っているわ」という感じです。自分がもうじき還暦になるということを、ひしひしと実感するわけです。この写真は、岩手県二戸市にお住いの知り合いの方が送ってくださいました。ありがとうございました。

吉田類の酒場放浪記 大津「利やん」

■大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に、とうとうあの吉田類さんがやって来られました!!

■お酒を楽しむ習慣のない方は、ひょっとするとご存知ないかもしれませんが、酒飲みであれば必ず知っている「吉田類の酒場放浪記」(BS-TBS)という番組があります。昨日の晩のことですが、私が常連である「利やん」で、「吉田類の酒場放浪記」の番組収録が行われました。あらかじめ番組収録があるとわかっていましたから、店内は常連さんでいっぱい。そこに吉田類さんが登場。私も含めて常連さんたちは、さりげないふりをしていますが、内心はめちゃくちゃ興奮していたと思います。「類さんが我が店にやって来てくれた」という、何か誇らしい気持ちが湧いてくるんですよね。しかも、滋賀県内のお店としては、「利やん」が一番最初。これが嬉しくないわけがありません。

■滋賀県大津に来ていただいたということからでしょう、お店のマスターは、類さんにビワマスの刺身と鮒寿司を出していました。類さんがおっしゃるに、鮒寿司はあまり得意ではなかった様ですが、この日出て来た鮒寿司にはとても喜んでおられました。そうなんです。きちんと漬けた鮒寿司は美味しいのです。撮影は6時から始まりましたが、予定の1時間を超えて3時間もかかってしまいました。どんな感じになるんでしょうね。楽しみです。いつ大津「利やん」が放映されるのか、よくわかりません。公式サイトの番組スケジュールで確認する必要があります。お店には、制作スタッフから連絡があるかもしれませんので、その時は、また報告させていただきたいと思います。

今年もアサヒビール吹田工場見学

■先日の日曜日、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」の常連の皆さんと一緒に、アサヒビールの吹田工場へ見学に出かけました。2014年、2016年、そして今年、私は3回目の見学になりました。アサヒビールの吹田工場は、JR吹田駅のすぐそばにあります。吹田の観光スポットの一つです。ただし、そのような通常の観光的なビール工場見学とは異なり、私たちの場合は「アサヒビールの顧客の皆さんをご招待させていただきます!」という感じでしょうか。居酒屋「利やん」が契約しているビールがアサヒビールなのです。

■まあ、そのようなことがあるからというわけではないのですが(いや、半分はそういうことかも…)、私は「利やん」ではもちろん、自宅でもアサヒビールを愛飲しています。もっとも正確にはビールではなくて、糖質ゼロの発泡酒「スタイルフリー」、あるいはノンアルコールの「ドライゼロ」のお世話になっています。少しだけですが、やはり健康に気を使っているのかもしれません(ノンアルコールの「ドライゼロ」は、本当によくできています)。

■工場見学は、今年で3回目なので、一応、一通りのことはわかっているつもりですが、1年に1回ということもあり忘れていることも多々あります。吹田工場での生産量は、1日にビールの大瓶で370万本分。ものすごい量ですね。工場操業開始当時の煉瓦造りの建物の後ろには、大きな魔法瓶のようなタンクものが見えます。大麦から作った麦汁にホップで香りをつけた後、この魔法瓶のようなタンクの中で熟成させます。このタンクの中の麦汁糖分を、酵母がアルコールと炭酸ガスに分解するのです。このタンクの中には、500klのビールが入っています。500,000リットルということになりますね。これを、350㎖の缶ビールに換算すると約143万本。毎日1本ずつ飲んでいくにしても、全部飲み干すのには約4000年かかることになるそうです。こうやってビールの製造過程を学びながら、最後にビールをいただくことになります。昼間から幸せな気持ちになりました。できたてで新鮮な生ビールを胃袋の限界までいただきました。

■これ、お分かりになりますでしょうか。瓶ビールの王冠の裏側には、昔、コルクが貼り付けてありました。今は樹脂ですけれど、昔はコルクだったのです。戦前期、戦争のためにポルトガルからコルクの輸入が厳しくなってきた頃、アサヒビールの前身である大日本麦酒が広島の山林を買い取りました。そこには、コルクの代替品となるアベマキが生えていたからです。このアベマキの樹皮を、コルクの代わりに使っていたのだそうです。詳しくは、アサヒの森のサイトをご覧ください。アサヒビールが環境問題にどのように力を入れているのか、理解できます。

記念のボトルカード

■初孫のひなちゃんが、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に、早くもデビューしました。といっても、新生児を居酒屋に連れて行った…という話しではありません。

■初孫のひなちゃんが、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に、早くもデビューしました。といっても、新生児を居酒屋に連れて行った…という話しではありません。

■「利やん」では、焼酎の一升瓶をキープするたびに、記念の写真カードが増えていきます。周りにいるご常連のお客さんと一緒に写真を撮り、ボトルの首にぶら下げていくのです。少し前のことになりますが、新しい焼酎のボトルが入ったので、お店の店員さんが、「初孫のひなちゃんの写真のデータがあれば、お孫さんが産まれた記念に、キープのカードに入れますよ」と言ってくださいました。といわけで、お願いをしたところ、ひなちゃんも「利やん」デビューできたというわけです。

■20年後が楽しみですね〜。おじいさん(私)→ひなちゃんのお母さん(娘)→ひなちゃんと、アルコール分解酵素の遺伝子がきちんと引き継がれていれば、問題無しに飲める体質になるはずです。おじいさん(私)は、その時までにきちんと健康を維持しておこうと思います。ひなちゃんと一緒に「利やん」で飲めるときは、焼酎のボトルの数は何本になっているでしょうね。

堤次男さんの送別会

■昨晩は、瀬田事務部長を務められた堤次男さんの送別会でした。場所は、京都市役所のそばにある「フォーチュンガーデン京都」です。相当の酒豪でいらっしゃいます。ということで、退職の記念として、勇名な山口県の日本酒「獺祭」、そしておいしいもの巡りの「旅行券」がプレゼントされました!堤さん、ありがとうございました。

■私と堤さんとの思い出は、酒です。堤さんとは、農学部を設置するための会議でご一緒させていただきました。会議の慰労で、何回か宴会を持ちましたが、二次会では祇園にある堤さんがよくご存じのお店に連れていっていただきました。懐かしいですね。もっとも、堤さんは「梯子酒」がお好きで、途中から次のお店に移動されました。また、瀬田界隈のお店で開催された瀬田事務部の懇親会にもご招待いただきました。そのときは、ゼミで取り組んでいる「北船路米づくり研究会」がプロデュースした「純米吟醸無ろ過生原酒 北船路」も、持ち込みで楽しんでいただきました。また、これはまったくの偶然ですが、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でもお会いしたことがあります。その時は、本当にびっくりしました。3月でご退職になりますが、これからも酒席をご一緒できればと思っています。

■しかし、「利やん」関連のエントリーが続いてしまいました。4つも…。でも、たまたま偶然なんです。

「利やん」の表彰状

■2月27日に第8回「びわこレイクサイドマラソン」 をエントリーしました。そこでもお知らせしましたように、「チーム利やん」からは6名の方が入賞しました。先日のことですが、「入賞された方達の賞状が全部そろったのでお店の壁に飾った」との連絡が、「利やん」のマスター(チーム利やん」のオーナー)からLINEで届けられました。実に壮観ですね!!上の段は、第6回と第7回の賞状、下の段が今回の賞状です。下の段6名のうち、4名の方達が龍谷大学の関係者です。仕事に励みながら、身体を鍛えておられる龍谷大学が誇るアスリートの皆さんです。奥村さん、世雄さん、原さん、竹ノ内さん。優勝こそないものの、それぞれ2位、4位、5位、6位と見事に入賞されました。素晴らしいです!!

世界農業遺産・都市計画マスタープラン・プチ同窓会

■もう完全に公開日記のような形になっています・・・このブログ。頭を使わずに、経験したことをそのまま文字にしているだけ…なんですが、とりあえず記録しておきます。

■もう完全に公開日記のような形になっています・・・このブログ。頭を使わずに、経験したことをそのまま文字にしているだけ…なんですが、とりあえず記録しておきます。

■昨日は、午前中が滋賀県庁農政水産部の職員の皆さんと「第8回 世界農業遺産プロジェクト推進会議」。申請のコアになる部分の考え方に集中して議論を行いました。午後からは、大津市役所に移動しました。14時から「都市計画マスタープラン」の答申式が行われました。ということで、私には珍しく昨日はスーツを着ていました。大津市都市計画審議会の青山吉隆会長、審議会委員で大津市都市計画マスタープラン案策定専門部会部会長の宗田好史さんとご一緒でした。私は、特に何か説明したりする役割はなく、審議会の委員やマスタープラン案策定専門部会の職務代理者という立場で座っているだけでしたが、これでマスタープランを作る仕事はこれで終了しました。もちろん、マスタープランは計画でしかなく、ある意味、これから大津のまちづくりが新たなスタート地点に立ったという感じでしょうか。NHKの夕方のニュースでもこの答申式の様子が流れたようです。答申式のあとは、市長や都市計画部の幹部の皆さんと中心市街地の今後の在り方について懇談をした後、帰宅することにしました。

■市役所の庁舎を出ようとすると、お世話になった職員のIさんが追いかけてこられました。「ぜひ見て欲しいものがあります」とおしゃるものですから何かと思ったら、先日の第8回「びわ湖レイクサイドマラソン」を走られた時の記録証でした。知らなかったのですが、12kmの部にIさんも出走さていたのです。素晴らしい。私が「びわ湖レイクサイドマラソン」を「チーム利やん」で走っていることを知っておられたことから、わざわざ記録証を見せに来てくださったのでした。とても嬉しい!! ぜひ、来年の「レイクサイドマラソンは」は「チーム利やん」で登録して走ってください。

■さて、いったんは帰宅したのですが、晩になって再び大津の街中にでかけることにしました。昨晩は、脇田ゼミ6期生の坂本昂弘くんと岩田麻希さんと一緒に、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、プチ同窓会を開催したからです。まあ、同窓会というよりも、卒業生との飲み会といったほうが正確かもしれません。このお2人は、卒業してから6年目になるのだそうです。化粧品会社の社員である岩田さんは、「ゼミOG岩田さんとの偶然の再会」「ゼミOGによる「就活メイクセミナー」in 深草キャンパス 」「2回目の「就活メイクセミナー」 」 といったエントリーでも紹介しましたが、毎年、龍谷大学の深草キャンパスでメイクセミナーを開催してくれています。坂本とは、彼のルーツになる高島氏朽木にある古屋という山村で再会しました。昨年の夏に、消えかかった古屋の伝統芸能させるための取り組みのなかで、坂本くんと再会しています。詳しくは「朽木古屋「六斎念仏踊」の復活」 をご覧ください。このように、個別には岩田さんや坂本くんと卒業後も交流が続いているのですが、この学年全体としてはまだ同窓会をもつことができていません。ぜひ、開催していただきたいものです。よろしくお願いいたします。

■夜中に、同窓会を楽しんでいた私に、「利やん」のマスターが現在と10年前を比較できるようにと、わざわざLINEで写真を送ってきてくれました。「利やん」では焼酎のボトルをキープするたびに記念の写真を撮るので、お店にはデータが残っているのです。3枚目の写真は、10年前のものです。2007年3月12日の日付が入っています。写真に写っているのは、当時、大学院で私の授業を履修していた社会人院生の皆さん、そして総合地球環境学研究所のプロジェクトで研究員のOくん、Oくんの後輩で、たまたま個人的に修士論文のアドバイスをしていた当時、京都大学大学院の院生だったSくん。この当時は、私のゼミには様々な方達が集まっていました。楽しかったな~。一番奥にいるのが私ですが、こうやってみると、若い!太っている!髪の毛がある!髪が黒い!髭も黒い!眼鏡が丸くない、人相が悪い…今とは雰囲気が違います。マラソン等を走り始めたのが2012年ですから、その5年も前のことになります。10年前…。数年前のことのように思いまが…現実は10年前なんです。あの頃、10年後の現在の自分の状況を全く想像できませんでした。この10年の間には、本当にいろいろありました。それでも「あっという間だったな」というのが印象です。この時一緒だった皆さんも、それぞれの道を歩まれています。

【追記】

■こちらのエントリーにも書きましたが、「利やん」では、焼酎がキープできます。キープするたびに、周りの人たちと一緒に記念写真を撮ってくれます。お店では、その写真をカードにして瓶にぶら下げてくださいます。1月に、そのカードが100枚になりました。14年かけて100本をキープしたということになります。もちろん、1人で飲んでいるわけではありません。「利やん」は私にとって、異業種交流やまちづくりの交流の場であり、応接間であり、リビングでもあります。大切な場所です。ですので、他の皆さんと一緒に、時には宴会に供出して飲むことが多いわけです。そんなこんなで100本です。10年前の写真をみると、焼酎のボトルには、数枚のカードしかぶら下がっていません。細かいことですが、現在のカードの厚みをみると、「あっいう間だったな」と感じつつ、同時に「歴史」も感じてしまいます。

■ところで、カードが増えてくると、瓶が倒れやすくなります。そこで、どんどん増えてきたカードはお店の方で保管されています。また、写真のデータはパソコンできちんと管理されています。昨日は、保管されているカードの方を、店員さんが整理されていました。韓国の建国大学の金才賢先生と金先生に指導を受けている院生の皆さんを「利やん」に招待したときに、このカードのシステムに非常に強い学問的な関心を示されました。人と人の関係・つながりが記録されるこのカードシステム、大切だと思います。

今日は滋賀県庁

■昨日は大津市役所でしたが、今日は滋賀県庁です。琵琶湖環境部のいくつかの課に用事がありました。県庁は昼からでしたので、昼食は大津駅前の「ラーメンひばり」へ。いつもこのお店では「汁なし担担麺」を注文しているのですが、今日はラーメンにしました。「まろやか魚介・全部のせ」。まろやかな鶏スープと魚介のダブルスープ。全部のせなので、味玉と肉増し。美味しくいただきました。こちらのラーメンは、「全部のせ」といっても、私のようなおじさんでも大丈夫な量です。しかも、仕事が細かいというか、ここのラーメンはとても繊細です。見た目も美しい。濃醇な鶏のスープの安定した味をベースに魚介の出汁から作ったスープがアクセントを加えます。そのスープが、細麺によく合います。

■昨日は大津市役所でしたが、今日は滋賀県庁です。琵琶湖環境部のいくつかの課に用事がありました。県庁は昼からでしたので、昼食は大津駅前の「ラーメンひばり」へ。いつもこのお店では「汁なし担担麺」を注文しているのですが、今日はラーメンにしました。「まろやか魚介・全部のせ」。まろやかな鶏スープと魚介のダブルスープ。全部のせなので、味玉と肉増し。美味しくいただきました。こちらのラーメンは、「全部のせ」といっても、私のようなおじさんでも大丈夫な量です。しかも、仕事が細かいというか、ここのラーメンはとても繊細です。見た目も美しい。濃醇な鶏のスープの安定した味をベースに魚介の出汁から作ったスープがアクセントを加えます。そのスープが、細麺によく合います。

■腹ごしらえをした後、琵琶湖環境部へ。なんといいますか、ちょっとアウェーな雰囲気を感じつつ?!、そういう職場の雰囲気の中で、総合地球環境学研究所の研究プロジェクトに関連する案件の相談を、長年お付き合いのある職員Mさんにさせていただきました。お忙しい中、貴重な時間をとっていただきました。もっとも、Mさんは途中で部長室に行く用務が発生されたようで、相談は一時中断。定時退庁の後に、時間をとってくださることになりました。ありがとうございます。そのあとは、別の課で、琵琶湖環境部が所管されている「マザーレイク学術フォーラム」や「滋賀県ヨシ群落保全審議会」関連の書類を提出し、平湖・柳平湖での春からの調査に関する打ち合わせを若手職員の方と一緒に行いました。この調査も、総合地球環境学研究所の研究プロジェクト関連の調査です。現在、平湖・柳平湖の環境再生のお手伝いをしていますが、圃場整備や河川改修、そして琵琶湖総合開発が行われる以前の平湖・柳平湖の環境は、今とは全く異なっていました。そのことを、「つながり再生構築事業」に関わる中で、地元の皆さんにいろいろお話しをお聞かせいただきました。

・暮らしが内湖とともにあったこの地域の文化を次世代に継承していくために、身の丈にあった(自分たちで維持管理ができる)ビオトープがつくりたい。

・ 昔は、農作業にいくときに必ず内湖を通った。今は、暮らしと切り離された遠い存在になってしまっている。ビオトープは集落のそばにつくりたい。

・ 現在、内湖の維持管理の作業が大変。維持管理することが、少しでも集落にとって経済的プラスになるような仕組みをつくりたい。/

・かつては、内湖に釣にくる人たちを対象に、駐車場やマッチの販売等をしてこずかいを稼いでいた。励みになっていた。

・ラムサール条約の関係で、全国から子どもたちがやってきて、田舟に乗ったり、淡水真珠やイケチョウガイをみてとても感動していた。このような感動を地元の子どもたちにも味合わせたい。

・ 50歳ぐらいから下の人たちは、田舟の艪をこいだ経験がない。河川改修、圃場整備等で、水路で移動することがなくなってしまったから。艪こぎの競争とかできたら、盛り上がるのでは。田舟を使った遊びもできたらいい。

・夢を実現していくためにも、ひとつひとつ取り組みの成果や効果を確認していく必要があるのでは。

■総合地球環境学研究所の私たちの研究プロジェクトでは、このような地元の皆さんの思いを実現するために、何ができるのか、いろいろ検討をしていますが、そのうちの一つして、かつての内湖の水辺環境がどのように認識されていたのか、その水辺環境をどのように利用・活用していたのか、年配の皆さんの「体験と記憶」の中にある内湖に関する語りを、圃場整備や琵琶湖総合開発前に測量された地図に落として行く…そのような調査です。そのような一人一人の内にある内湖にある「体験と記憶」を「見える化」し、地域で共有できるような地域資源にして行くことがこの調査の目的です。春から始まるこの調査の進捗状況、そのうちにこのブログでお知らせすることができるのではないかと思っています。

【追加】■トップの写真ですが、本文とは特に関係ありません。浜大津港から撮った比良山です。iPhoneのカメラでは小さくした写りませんが、肉眼ではもっと大きく見えます。

100本目の焼酎

■大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に初めて行ったのは、滋賀県庁に勤務していた時代に上司であった田口宇一郎さんに連れて行っていただいた頃のことですから、もう四半世紀以上前のことになります。その後、オフィスが「利やん」から離れてしまったこともあり、また岩手県の大学に勤務することにもなり、10年あまりご無沙汰することになりましたが、2004年から龍谷大学に勤務するようになり、再び通い始めました。

■「利やん」では、焼酎がキープできます。キープするたびに、周りの人たちと一緒に記念写真を撮ってくれます。お店では、その写真をカードにして瓶にぶら下げてくださいます。そのようなシステムになっているのです。先月のことですが、そのカードが100枚になりました。14年かけて100本をキープしたということになります。もちろん、1人で飲んでいるわけではありません。「利やん」は私にとって、異業種交流やまちづくりの交流の場であり、応接間であり、リビングでもあります。大切な場所です。ですので、他の皆さんと一緒に、時には宴会に供出して飲むことが多いわけです。そんなこんなで100本です。

■2004年の1枚目のカードは、これは誰だろうと思うぐらいに、若い自分が写っています。100枚のカードには、私の交友関係の記録が残されています。次第に白髪が増え、髭も真っ白になり、2017年の現在の自分に至ります。もちろん、周りの人たちも同じように。時間の経過は早いですね。びっくりします。100枚目のカードに一緒に写ってくださった方達は、このお店のご常連の皆さんです。相撲の番付で言えば、三役以上の方達。私は、たぶん幕内ではあるのでしょうが、まだまだ貫禄が足りません。前頭5枚目ぐらいかな。

【追記】

■「櫻井」って、芋焼酎の銘柄です。ふと思いましたが、酒が飲めない体質だと、多分、この店に通うことなかったでしょう。また、今ある交友関係もなかったんじゃないのかな…。全く別の人生を歩んでいたと思います。