外山雄三さん

▪️作曲家・指揮者の外山雄三さんがお亡くなりになりました。享年92歳。龍谷大学吹奏楽部は、2014年の第41回定期演奏会で、外山さんの「吹奏楽のためのラプソディー」を演奏しています。上の動画がそうです。「管弦楽のためのラプソディー」を吹奏楽にもアレンジしたものです。

▪️この時の第41回定期演奏会には、私も行っています。その頃、龍谷大学吹奏楽部の定期演奏会だけは、毎年、楽しみにしていました。サマーコンサートは行ったことがありませんが、定期演奏会だけはできるだけ行くことにしていました。ちなみに、この第41回からご招待いただくようになりました。でも、その時はまさか自分が吹奏楽部の部長になるとは思ってもいませんでした。「ご縁」をいただいた定期演奏会かもしれません。その定期演奏会のことは、自分のブログにも投稿していました。

▪️ちなみに、元々の「管弦楽のためのラプソディー」はこちらです。演奏はNHK交響楽団です。1982年の演奏です。

組曲「ホルベアの時代より」

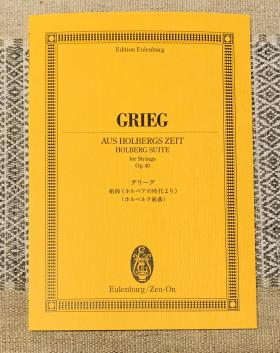

■先日のことになりますが、帰宅するとamazonから小さな荷物届いていました。ノルウェーの作曲家、エドヴァルド・グリーグが作曲した組曲「ホルベアの時代より」、弦楽合奏のための組曲のスコアでした。この作品、最近のマイブームなんです。よく通勤時に聞いています。よく聞くものですから、この作品のもっと細かなことまで知りたいと思い、スコアをamazonに注文したのです。どのような作品なのか。言葉では表現できないので、よろしければこのYouTubeをご覧いただければと思います。

■先日のことになりますが、帰宅するとamazonから小さな荷物届いていました。ノルウェーの作曲家、エドヴァルド・グリーグが作曲した組曲「ホルベアの時代より」、弦楽合奏のための組曲のスコアでした。この作品、最近のマイブームなんです。よく通勤時に聞いています。よく聞くものですから、この作品のもっと細かなことまで知りたいと思い、スコアをamazonに注文したのです。どのような作品なのか。言葉では表現できないので、よろしければこのYouTubeをご覧いただければと思います。

■ここで少し話は変わります。学生時代に所属していた関西学院交響楽団の先輩と後輩の皆さんのうち、東京に暮らしておられて、なおかつピアノが好きな方達が集まってピアノの練習発表会?!を開催されています。その発表会には、お世話になった先輩(とはいえ、私が浪人しているので同い年の女性)が参加されています。先日、この発表会に参加されている1人の後輩の方の投稿を拝見すると、その先輩がピアノでこの「ホルベアの時代より」の「前奏曲」を演奏されたことがわかりました。私は、よく知らなかったのですが、作曲家グリーグは、弦楽合奏の前に、まずはピアノの独奏のためにこの作品を作曲していたようです。先輩は、そのそもそもの作品を演奏されたのです。そのことを先輩ご自身から教えていただきました。こちにのYouTubeをご覧ください。もし、お時間があれば弦楽合奏とお聴き比べください。

フジとクマバチ

■ご近所のフジです。毎年楽しみにしています。すでにたくさんの蕾ができています。これが膨らみ、総状花序を垂れ下げて、そこには紫の小さな花がたくさん咲きます。すると、たくさんのクマバチがやってきます。どうしてクマバチがやってくるのでしょうね。調べてみました。千葉市科学館の公式サイトでこのような説明がされていました。

■ご近所のフジです。毎年楽しみにしています。すでにたくさんの蕾ができています。これが膨らみ、総状花序を垂れ下げて、そこには紫の小さな花がたくさん咲きます。すると、たくさんのクマバチがやってきます。どうしてクマバチがやってくるのでしょうね。調べてみました。千葉市科学館の公式サイトでこのような説明がされていました。

藤の花はクマバチのように力がなければ蜜を吸うことが出来ない、固いフタに閉ざされています。クマバチにとって藤の花は他のライバルに取られない蜜であり、藤にとってはクマバチだけが自分の花粉を運んでもらえるので、受粉できる確率が高くなります。こういった関係を「相利共生(お互いが利益を得られる関係)」と呼び、彼らは切っても切れない関係にあるのです。

■なるほど、そういうことなのか。子どもの頃から、フジの花とクマバチとの間には何か関係があるのかなと思っていましたが、今日、初めて調べてみました。なるほどね〜。クマバチのことをもう少し。こんなふうに生きているんですね。

【追記】■クマバチというと、音楽好きの方たちはリムスキー・コルサコフの「クマンバチの飛行」(熊蜂の飛行)という曲を連想するはずです。wikipediaによる解説ですが、「このロシア語の”Шмель”、英語の”bumblebee”の和名はミツバチ科マルハナバチを指す(ミツバチよりも大型だがクマバチよりは小型)」とのことで、どうも私がいつも見ているクマバチとは違うようです。ちなみに、「クマンバチの飛行」の演奏をご覧いただければと思います。これは、オーケストラ用にかなりアレンジされていますし、演奏自体もかなり演出を盛り込んでいて、普通の演奏とは違いますが、観ていて楽しいです。

Crown Imperial

■一昨日からプチマイブームです。一昨日は奈良県で開かれた甥の結婚式に出席しました。滋賀の自宅からの車での行き帰りには、たまたまマーチを聞いていましたが、その中のこの曲がすごく印象に残りました。「Crown Imperial」(作曲 : ウォルトン)。作曲家のウォルトンは、イギリスの作曲家です。私は不勉強なので、ウォルトンの「ビオラ協奏曲」しか聞いたことがありません。つまり、よく知らない作曲家なんですね。ちなみに、この動画は、YouTubeで見つけました。The Bands of His Majesty’s Royal Marinesによる演奏です。以下は、YouTubeの解説です。かっこいいですね〜。

ロンドンの「ロイヤル アルバート ホール」で開催された「マウントバッテン フェスティバル オブ ミュージック 2012」 の「クラウン インペリアル」。有名な英国の作曲家ウィリアム・ウォルトンがエドワード8世の戴冠式のために書いたこの曲は、エドワード8世の退位後、1937年に彼の兄弟であるジョージ6世の戴冠式で初めて演奏されました。その後、1953 年のエリザベス 2 世女王の戴冠式と、2011 年のウィリアム王子とキャサリン・ミドルトンの結婚式で演奏されました。

Gaelforce / Peter Graham ゲールフォース 龍谷大学吹奏楽部

■「Gaelforce 」(Peter Graham作曲)。「ゲールフォース」という曲です。龍谷大学吹奏楽部が昨年のサマーコンサートで演奏しました。YouTubeにアップされた最新の動画です。「ゲールフォース」って、直訳すれば、ゲール人の力という意味でしょうか。ゲール人って、アイルランドのケルト人のことです。ケルティックなかっこいい作品です。最近、きちんとYouTubeをチェックしていなかったせいか気がついていませんでした。いつも感心しますが、精力的に動画をアップされています。

ネット上にある解説を読んでみると、面白いことに気がつきました。このビーター・グレイアムによって作曲された「ゲルフォース」は、古くから伝わる3つのアイルランド民謡をもとにしています。最後の「トス・ザ・フェザーズ(羽を空に投げてみると…)」は、アイリッシュミュージックのバンド、「ザ・コアーズ」も演奏しているようで、人気があるとのこと。以下は、ザ・コアーズの演奏です。ぜひ、ご覧ください。このバンドも、かっこいいですね〜。私、アイリッシュミュージック、好きなんです。これ弾いてみたいです。

【追記】■「Gaelforce 」(Peter Graham作曲)は3曲から構成されていますが、そのうちの2曲目は「The Minstrel Boy」というタイルがついています。アイルランドで歌われている民謡…という紹介を読みましたが、もう少しだけ詳しく調べてみました。けっきょく、背景のアイルランドにある18世紀末からの歴史の流れを、さっと学び、かつ歌詞の内容を少し理解することができました。こういう知識がちょっとあるだけで、「The Minstrel Boy」の感じ方が違ってくると思います。若い時に、もっと勉強しとくんだったなあ…。「The Minstrel Boy」の歌詞の解説についてはこちらを、イギリス(イングランド)に抑圧されてきたアイルランドの歴史についてはこちらをご覧ください。また、こちらでは「The Minstrel Boy」をお聞きいただけます。

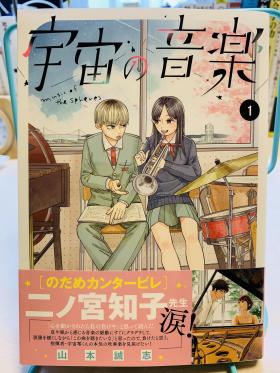

『宇宙の音楽」(山本誠志)と「宇宙の音楽」(フィリップ・)

■漫画雑誌「少年マガジン」に連載されている高校吹奏楽部を舞台とした漫画です。作者は山本誠志さん。もちろん、私はこの方を存じ上げません。吹奏楽の世界については「つまみ食い」程度しかわからないし、ましてや漫画の世界がどうなっているのか、私にはよくわかりません。とはいえ、気になった漫画はその度に手元に取り寄せて楽しんでいます。

■漫画雑誌「少年マガジン」に連載されている高校吹奏楽部を舞台とした漫画です。作者は山本誠志さん。もちろん、私はこの方を存じ上げません。吹奏楽の世界については「つまみ食い」程度しかわからないし、ましてや漫画の世界がどうなっているのか、私にはよくわかりません。とはいえ、気になった漫画はその度に手元に取り寄せて楽しんでいます。

■で、今回気になったのは吹奏楽漫画の『宇宙の音楽』。タイトルはなんと読むのでしょうか。たぶん、普通に「うちゅうのおんがく」だと思うのですが。だけど、主人公の名前である宇宙零は「たかおき・れい」と読むようです。ちなみに、彼の父親は有名なトランペット奏者で、名前は宇宙一「たかおき・はじめ」とのこと。0と1の親子なんだ。2進法のようです。これから展開する漫画のストーリーや宇宙と関係していそうです(知らんけど…)。主人公は音楽やトランペットの才能に溢れた少年でしたが、持病の喘息でトランペットを断念し、指揮者として音楽に取り組む…最初の章(第一楽章)は、そのような展開になっています。

■ちなみに、この漫画のタイトルである「宇宙の音楽」は、実際に存在している曲です。フィリップ・スパーク(Philip Sparke)がブラスバンドのために作曲し、後に吹奏楽のために編曲されています。この「宇宙の音楽」、実は龍谷大学吹奏楽部が定期演奏会で演奏しています。よろしければ、以下のYouTubeをご視聴ください。とてもかっこいい曲です。YouTubeのコメント欄では、多くの皆さんが高く評価してくださっていますね。今から8年前、2015年に開催された第42回定期演奏会での演奏です。

日景貴文先生編曲の歌劇「リエンティ」序曲と歌劇「さまよえるオランダ人」序曲。

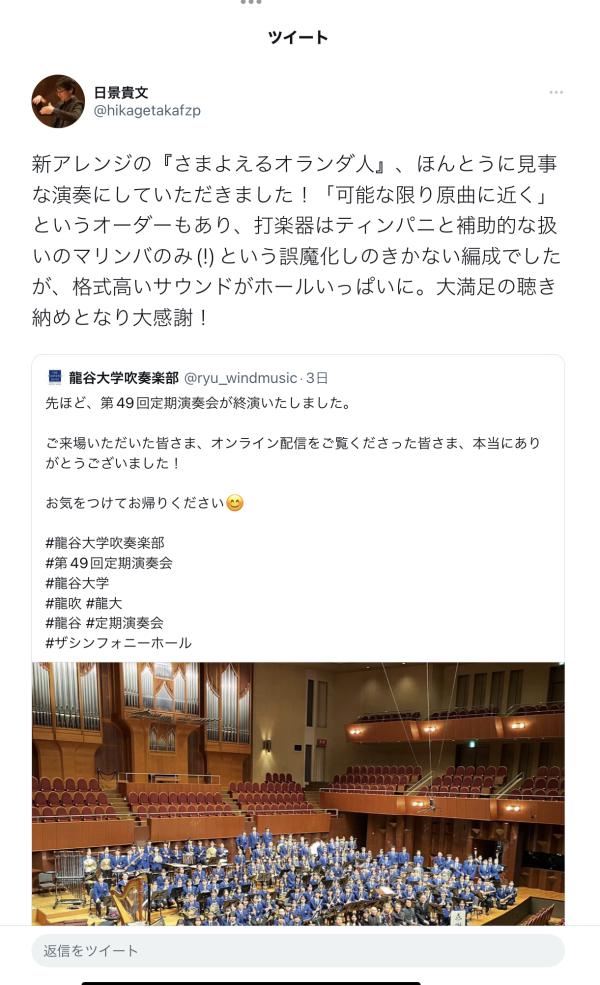

■「龍谷大学吹奏楽部 第49回定期演奏会」の余韻が心の中に残っています。今回、私が一番気になっていたのは、最後に演奏された歌劇「さまよえるオランダ人」序曲でした。あの有名なワーグナーによって作曲されたクラシックの名曲です。オーケストラであれば、ワーグナーが書いた譜面通りに演奏すれば良いのですが、吹奏楽ではそういうわけにはいきません。編曲が必要になります。

■今回、編曲してくださったのは、日景貴文先生です。日景先生には、2019年12月の第46回定期演奏会で演奏した、歌劇「リエンティ」序曲(R.ワーグナー)の編曲もしていただきました。その時、吹奏楽の演奏なのに「これ、ワーグナーやん!!」と感動したのでした。ということで、今回も日景先生が編曲されたワーグナーの作品ということもあり、大変期待していたのです。練習の時から、聴かせてもらっていましたが、ホールできちんと聴いて大変感動しました。先生のTwitterを拝見すると、このように書いておられました。

新アレンジの『さまよえるオランダ人』、ほんとうに見事な演奏にしていただきました!「可能な限り原曲に近く」というオーダーもあり、打楽器はティンパニと補助的な扱いのマリンバのみ(!)という誤魔化しのきかない編成でしたが、格式高いサウンドがホールいっぱいに。大満足の聴き納めとなり大感謝!

-

■先生も演奏の出来栄えに、大満足されています。前回の「リエンティ」も「これ、ワーグナーやん!!」と思いましたが、今回も同じ気持ちでした。つまり、「可能な限り原曲に近い」演奏だったわけです。日景先生、ありがとうございました。もうひとつ、原曲の「これ、ワーグナーやん!!」のレベルで吹奏楽部を指導、指揮してくださった若林義人監督にも感謝です。

龍谷大学吹奏楽部 第49回定期演奏会

■昨日、「龍谷大学吹奏楽部 第49回定期演奏会」、無事に終演いたしました。ご来場くださった皆様、オンラインでご視聴くださった皆様、ありがとうございました。本当に立派な演奏でした。感動しました。素晴らしい。特に、4回生の皆さん、コロナ禍が続く中よく部をまとめてきてくれました。ありがとう。アンコールに入る前、ステージの上で感極まった部員のお1人がウルウルと来ているのを拝見して、私にのウルウルが伝染してしまいました。

■昨日、「龍谷大学吹奏楽部 第49回定期演奏会」、無事に終演いたしました。ご来場くださった皆様、オンラインでご視聴くださった皆様、ありがとうございました。本当に立派な演奏でした。感動しました。素晴らしい。特に、4回生の皆さん、コロナ禍が続く中よく部をまとめてきてくれました。ありがとう。アンコールに入る前、ステージの上で感極まった部員のお1人がウルウルと来ているのを拝見して、私にのウルウルが伝染してしまいました。

■吹奏楽部の部員の皆さんは、大学の4年間で、ストイックに音楽に集中し、ものすごい時間とエネルギー、そして情熱を音楽に投入して卒業されます。立派な演奏の背景には、そのような学生の皆さんの日々の練習があることを知っているので、ステージの上の部員の皆さん、特に4回生の皆さんと気持ちがシンクロしてしまいました。もちろん吹奏楽部での4年間の経験は、音楽だけではありません。部の運営、人間関係の諸々のことも含めて、ですから、おそらく生涯にわたって思い出される大切な経験になるでしょうね。

■以下は、昨日の定期演奏会のプログラムです。

第1部

1 交響的序曲(作曲 バーンズ)

2 GAELforce(作曲 P.グレイアム)

3 ディオニソスの祭り(作曲 F.シュミット)第2部

1 喜歌劇「詩人と農夫」序曲(作曲 F.V.スッペ/編曲 上埜孝)

2 Prism Rhapsody(作曲 安倍圭子)

3 歌劇「さまよえるオランダ人」序曲(作曲 R.ワーグナ/編曲 日景貴文)

■上の4つの画像ですが、定期演奏会の本番の前に撮られたものです。集合写真と、リハーサルの風景写真です。写真だとよくわからないと思いますが、ステージの進行については、それぞれの皆さんが役割を分担して、滞りなくプログラムが進められるように緻密に準備されているようです。もちろん、私にはよくわかりません。吹奏楽は、楽器の種類が多く、その配置も曲によって変化します。皆さん、非常によくやっておられると思います。

定期演奏会前の練習

■昨日は授業の無い日でした。午前中は、センター長を務めている世界仏教文化センターの仕事でした。オンラインです。午後からは唸りながらパソコンに向かい原稿をタイプしました。辛いです。そして夕方からは大学に向かい、吹奏楽部の定期演奏会の練習を見学しました。今日はワーグナーの歌劇「さまよえるオランダ人」序曲と、スッペの喜歌劇「詩人と農夫」序曲の練習です。両曲ともクラシックの作品を吹奏楽に編曲したものです。

■昨日は授業の無い日でした。午前中は、センター長を務めている世界仏教文化センターの仕事でした。オンラインです。午後からは唸りながらパソコンに向かい原稿をタイプしました。辛いです。そして夕方からは大学に向かい、吹奏楽部の定期演奏会の練習を見学しました。今日はワーグナーの歌劇「さまよえるオランダ人」序曲と、スッペの喜歌劇「詩人と農夫」序曲の練習です。両曲ともクラシックの作品を吹奏楽に編曲したものです。

■「さまよえるオランダ人」。細かいところをまだ詰めていかないといけないようですが、迫力ありますね。「詩人と農夫」、とても素敵です。原曲にはチェロのソロがありますが、吹奏楽版ではサックスによる演奏になります。定演にお越しになる皆様、楽しみにしていてください。

【追記】

■今回の定期演奏会で演奏されるスッぺの「詩人と農夫」のチェロのソロ、多くの皆さんはこのソロを聞かれた「あっ!!これは『線路は続くよどこまでも』じゃないか」と思われるかもしれませんね。「線路は続くよどこまでも」は、wikipediaによれば、「1863年から始まった大陸横断鉄道建設に携わったアイルランド系の工夫達によって歌われ始めたもので、線路工夫の過酷な労働を歌った民謡・労働歌の一つである」とのことです。どうして、スッぺの喜歌劇の序曲の一部がアメリカでは労働課になっているのでしょう。この二つは関係あるのか、ないのか。たまたまの偶然なのか。とても気になるところです。

■これはよく知りませんでしたが、『詩人と農夫』、現在では貴歌劇全体のスコアは失われ、筋書きも忘れ去られてしまって、この序曲のスコアしか残っていないのだそうです。ここで、オーケストラの演奏による動画を貼り付けておきます。動画といっても音だけです。カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏です。YouTubeで検索すると、たくさんオーケストラの演奏、吹奏楽の演奏を聴くことができます。序曲のスコアしか残っていなくても、とても人気がある曲のようです。