冬が近づいてきました。

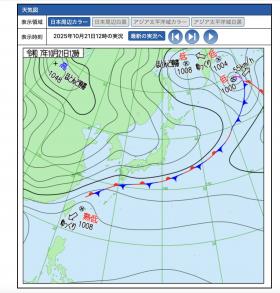

▪️気象予報士の森田正光さんが、「とうとう1054hPaがでた。昔からバイカル湖付近に1050以上の高気圧がでたら冬が近いと先輩諸氏に聴いている」とXにポストされていました。調べてみると、1050まではいっていませんが、冬に近づいているわけですね。昨日から、寒くなってきました。昨日は、Tシャツの上にパーカーを着ているだけだったので、ちょっと肌寒く感じました。それじゃ暖房に切り替えようとおもったら、各部屋では切り替えができないようです。ああ、芋焼酎の湯割りを飲みたい気持ちでした。もちろん、仕事が終わってからですが。

▪️気象予報士の森田正光さんが、「とうとう1054hPaがでた。昔からバイカル湖付近に1050以上の高気圧がでたら冬が近いと先輩諸氏に聴いている」とXにポストされていました。調べてみると、1050まではいっていませんが、冬に近づいているわけですね。昨日から、寒くなってきました。昨日は、Tシャツの上にパーカーを着ているだけだったので、ちょっと肌寒く感じました。それじゃ暖房に切り替えようとおもったら、各部屋では切り替えができないようです。ああ、芋焼酎の湯割りを飲みたい気持ちでした。もちろん、仕事が終わってからですが。

▪️ある気象学者は、「日本は四季から二季になった」と言っていましたが、まさにそのような感じですね。快適な春や秋の期間がとても短くなってきています。つい先日まで、建物の中では冷房が効いていて、半袖のTシャツで快適に働いていたのですが、昨日あたりから寒くなり、今日はより冬に近づいているように思います。寒いです。今日は、Tシャツ、中袖シャツ、パーカー、そしてその上にジャンバーを羽織っています。外を歩く時には、これでちょうど良い感じです。これからさらに寒くなっていくのでしょうか。こういう急に気象状況が変わると増えるのが学生さんの欠席です。なかには、単なる「サボり」の人も混じっているのでしょうが、私のような年寄りからすると、「若者はすぐに体調を崩すな~」という印象になります。服装を調整して、体調の管理に気を遣ってほしいです。そもそも、栄養きちんと摂っておられますかね。抵抗力も弱っているのではないかと心配になります。

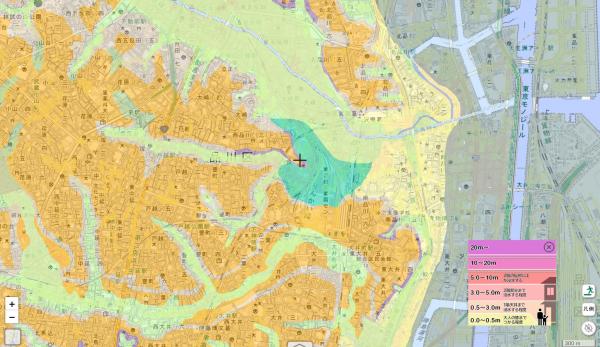

「重ねるハザードマップ」

▪️国土交通省が「重ねるハザードマップ」を公開しています。これは国土交通省が制作している、災害リスク情報や防災に役立つ情報を、全国どこでも重ねて閲覧できるWeb地図サイトのことです。先日の首都圏の「記録的短時間大雨情報」が出た地域のことが気になってこの「重ねるハザードマップ」調べてみました。貼り付けた画像の「品川区」と書かれたあたりが、戸越銀座です。ここは地形的に見ると谷筋なんですね。いわゆる「谷戸」です。こういった谷筋だから、低い方向に上手く排水できず、その排水の能力を超えてしまうと、水が溢れてしまいますね。凡例を見ると、この色は「氾濫平野」です。その下流、東側は濃い目の緑になっていますが、この色は「後背低地・湿地」なんだそうです。JRの東京総合車両センターですか。この「後背低地・湿地」、一般にはですが、次のように説明されています

河川の氾濫によって周囲よりも長期間浸水し、水はけが悪い。地盤が極めて軟弱で、地震の際は揺れが大きくなりやすい。液状化の発生傾向がやや強い。

▪️このような性格の場所であることを、もちろんJRさんもわかっていて、すでに対処しておられるとは思いますが。東京は地形が複雑だし、暗渠になった川も多くて、そこにたくさんの方達が暮らしているので、今回のような「記録的短時間大雨」が発生した時は大変だなと改めて思いました。それじゃ、関西はどうなんでしょう。確認しないといけませね。

▪️以下は、YouTubeで配信されたTVのニュースです。半地下になったお店もこちらの商店街には多いようですね。そのことが被害を大きくしているようにも思いました。動画のタイトルは「谷底地形に雨水集中か…都市型水害“見えない川”のリスク“第二の下水管”で対策急ぐ【報道ステーション】(2025年9月12日)」です。動画では、古い明治時代の地図も使って説明されていました。道のように見えていますが、暗渠になっているのです。ここに昔から暮らす方達は、そのような土地の歴史をよくご存知のようです。

▪️登場されたのは、戸越銀座商店街連合会の方です。江戸時代は、品川用水という人工の川が流れていた場所で、もともと水捌けが悪いのだそうです。「今回は、自分たちが思っている以上の短い間の雨量だったので、側溝に流れずにあふれてきている感じがする」と印象を述べておられます。災害の問題を考える上で、その土地の開発の履歴、過去の災害の履歴等について知っておくことが大切ですね。もちろん、こういった災害に対する技術的な対策も進められています。近くでは、第二戸越幹線整備事業が進められていて、地域のあふれた雨水を目黒川に流すようになるのだそうです。すでにある戸越幹線の両方で1時間に75mmの雨に対応する計画のようですが、今回は1時間に120mmも雨が降りました。実際の雨に対策が追いついていないとニュースでは解説していました。気象の激甚化に対策が追いついていないのです。地域で力を合わせて、足らない部分をどのように減らしていくのか、共助による減災が必要になるのではないかと思います。

▪️以下は、「重ねるハザードマップ」の解説動画です。わかりやすいかな。自分が暮らしている場所や勤務している職場のある場所が、どういう災害リスクを抱えているのか知っておくことは大切です。また、転居する際には重要になるのではないかと思います。

「記録的短時間大雨情報」と落雷

▪️昨日、猛烈な雨で東京が大変なことになりました。気象庁によると、昨日の午後2時50分過ぎから、首都圏で短時間に猛烈な雨が降っているということで、東京都と神奈川県に「記録的短時間大雨情報」を相次いで発表したとのこと。局地的に積乱雲が発達し、雷も鳴り響いた。東京都目黒区では午後3時20分までの1時間に134ミリを観測したようです。

▪️ニュース動画を拝見していると、川が氾濫していました。びっくりです。立会川という品川区の小さな川のようです。3面コンクリートの川だと思います。水位が上がり、橋の欄干にぶつかって欄干を超えて水が道路に溢れていました。驚きました。30分程度の雨なのですが、恐ろしいことです。「品川区の洪水ハザードマップ」を見てみました。

▪️このハザードマップ、防災の勉強をしていなかったら、ハザードマップに示された情報を、きちんと理解できないのではないのかなと思います。私もそうですが。防災のリテラシーが必要ですね。今は、スマホで雨雲レーダーとハザードマップを比べながら、リスクが高まりそうな場所にいると判断したら、より安全な場所に移動するなんてことが必要になるのでしょうか。ところで、東京の立川市では、集合住宅で落雷があり、それが原因で火事になりました。自宅にいても落雷にやられるなんて…防ぎようがあるのかな、どうでしょうか。

秋刀魚と黒潮大蛇行の関係 海水温の上昇と真昆布の関係

▪️今年のサンマは豊漁なのだそうです。しかも、大きいし、脂が乗っていてとても美味しいです。昨晩は、今年「お初」のサンマでした。いやいや漢字で表現したほうがよいですね、そう秋刀魚です。昼間は暑くて「猛烈な残暑」という状況ですが、味覚については秋が到来しつつありますね。ここ数年、秋刀魚を買う気になれませんでした。値段が高いし、痩せていて小さくて、見るからに不味そうに思えたからです。そのようになったのは、海流が関係にしているのだそうです。

▪️本来ならば、日本列島に沿ってまっすぐに流れる黒潮が、大きく南に迂回する「黒潮大蛇行」という現象が起きて、温かい海流が三陸沿岸に北上して、冷たい海水が好きなサンマ(ここではカタカナ)は温まった三陸沿岸の海域を避けて、冷たい水のある沖合を南下したのではないかと言われているようです。しかし、今年の秋刀魚の豊漁は、その黒潮大蛇行が終了したため、三陸沖に冷たい海水が流れ込んできて(親潮)、サンマの豊漁につながっているという説明です。

たしかに、気象庁は「黒潮大蛇行」が今年の4月に終息したと発表しています。ただし、その余波がまだ続いているという研究者もおられますが。

▪️さて、秋刀魚は美味しくいただいていますが、最近心配しているのは北海道の天然真昆布です。温暖化で海水温が上昇したことと、真昆布をたべるウニの食害が原因なのだそうです。「水温が上がるとウニの食欲が増し、食害が進むという」ことらしいです。じゃあ、そのウニ食べてしまえばと思のですが、そういうわけにもいかないようです。

▪️こちらのブログの記事、大阪で昆布を商っておられる店主さんのブログのようです。真昆布が消えていく無限ループです。

『海藻がない』⇒『ウニのエサが足りない』⇒『ウニの卵巣が成熟しない』⇒『漁師さんが採らない』⇒『個体数が減らない』⇒『多数のウニが少ないえさを取り合う』⇒『わずかに残った未成熟な海藻まで食べられる』⇒『磯焼け』

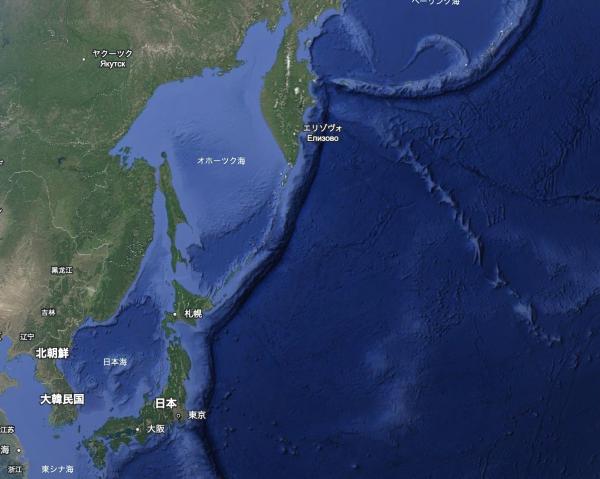

天皇海山列

▪️昨日の午前8時25分ごろ、ロシア極東のカムチャツカ半島沖を震源とする大規模な地震がありました。すぐに、津波の注意報や警報が出されました。まだ、注意報が解除されていない地域もあります。今回の地震で発生した津波に関連して、初めて「天皇海山列」の存在を知りました。繰り返し、津波が日本列島に到達したのは、さまざまな報道によれば、最初の津波は震源から日本に向けて流れていくわけですが、この「天皇海山列」に反射してくる津波があったからと説明されていました。「天皇海山列」ってなんだろうと思って調べてみました。

▪️トップはGoogle Earthの画像ですが、カムチャツカ半島からハワイまで連なる海底火山が列になっています。これが「天皇海山列」というのだそうですね。しかし、どうして「天皇」というのが付いているのでしょうね。調べたてみたら、すぐに「天皇海山列 一 発見・命名のいきさつと生成の謎一」という記事に辿り着きました。2005年の「地球科学 59 巻 72〜79」に掲載された記事です。著者は、杉山明さん。この記事によるとアメリカの研究者が命名したようですね。記事には、以下のように書かれています。

Dietz (1954)が海山につけた名 は、天智(38 代 )、神武(初代 )、推古( 33 代)、仁徳(16 代)、神功(14代仲哀天皇の后 )、応神(15 代)、欽明(29代)、雄略(21 代) 、桓武 (50代)に当たるが、米国人であるDietzが、戦後間もない時期になぜ日本の天皇・皇后名を、しかも系図とは無関係に付けたのだろうか。

▪️杉山さんは、このように疑問を示して、いくつかの説を紹介されています。Dietzさんは、日本の古代の天皇に関心があったようですが、どうしてなんでしょう。不思議だ。

雪のこと

▪️日本海側の雪が大変なようですね。滋賀県も湖北の長浜市余呉町等の中山間地域は福井県のすぐそばですから、けっこうな積雪があるのでないかと思います。どうかお気をつけください。私の暮らしているところは、湖西の南部ですので、そのような降雪は今のところ起きていません。こちらの解説によれば、湖北の上空1500mあたりの気温が-3℃以下なら山地で降雪、-6℃以下なら平地で降雪、-10℃以下なら大雪になるのだそうです。加えて、以前にも投稿しましたが、1500mが西風になっていると長浜など北部の雪となり、北西の風になるとなると大津など南部の雪になります。これから風向きはどうなりますね。天気図からすると西から吹いているように思います。

▪️私の暮らしているような地域でも、車のタイヤはスタッドレスにしています。ただ、雪国のように庭の樹木の雪対策をしていません。ということで、何年か前の大雪の時には、庭に植えてあったラベンダーが成長して低木のように木質化していたのですが、雪の重みでダメになってしまいました。今日の午前中は晴れていたのですが、午後からは晴れたり曇ったり、時々雪がちらついたりしています。そしてまた雪が降り始めました。対岸の守山市がしばらく全く見えませんでした。猫の目のように天候が変化していきます。この辺り、滋賀らしいなと思います。

▪️写真は、今日は午前中、近くにある丘の上の公園に行って撮ったものです。いつもの公園です。湖北の山々や伊吹山の頂が白くなっていました。それから、山の形から名前がよわかれば良いのですが、おそらく霊仙山の頂が、それから御在所岳の頂が白くなっていました。明日あたりは、それ以外の山の頂も白くなっているのではないかと思います。

▪️最近、大雪の原因 としてJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)のことがよく言われます。いまさらなんですが、きちんとNHKの説明を読んでみました。記事によれば、「等圧線が何本も『くの字』のようにくぼんでいる」と、「こうした状況ではJPCZが形成され、平地にも大雪が降りやすくなります」とのことです。確かに、今日の12時の天気図では「くの字」のようにくぼんでいます。引き続き注目することにします。このJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)についてさらに検索してみると、温暖化との関係についても解説している記事がありました。

2022年末に発生し大きな被害をもたらした大雪もJPCZによるものでした。大きく関係しているのが、2022年夏の猛暑と考えられています。記録的な暑さで海水が温まってしまったため、12月になっても平年より海水温が高い状態が続いていました。このため海面から上昇する水蒸気の量も例年より多く、発生したJPCZの影響もあり記録的な大雪が降ったものと思われます。

▪️温暖化は、海水を温めて、夏には「ゲリラ豪雨」や「線状降水帯」を発生されますが、やはり冬になっても水温が高いと、「JPCZ」と重なって大雪を降らせるわけなんですね。ところで、気象庁のサイトには、「今後の雪」というのがあるんですね。これは便利です。

北雪・中雪・南雪

▪️滋賀県は雪国です。NHKのこちらにニュースでは、山に囲まれた盆地の中に琵琶湖がある滋賀県だからこその大雪のパターンがあると解説しています。1500m上空の風がどちらから吹いてくるかによって大雪のパターンは、北雪型、中雪型、南雪型の3つになるとのことです。以下は、記事からの引用です。

▼はじめに北雪型です。

上空1500メートルの風が西風のとき、主に長浜市の北部で雪が降ります。

▽西風から北西の風のときは、少し南に下って高島市や米原市でも大雪になるおそれがあります。▼次に中雪型です。

北西から北北西の風のときで、高島市からびわ湖をまたいで彦根市、近江八幡市、東近江市などで大雪になるおそれがあります。

▽さらに北よりの風になれば、甲賀市でも大雪のおそれがあります。▼そして南雪型です。

北北西から北風のときで、大津市北部や守山市など湖南地域で大雪になるおそれがあります。

▪️今日は、私の住んでいる大津市の湖西地域でも雪が降りました。積もるほどではありませんでしたが。今日は、上のパターンのどの型だったんでしょうね。冬の間に、どかっと雪が降りそうな気がします。毎年、雪かきをしているような気がします。まあ、雪かきといっても大したことはないのですが。ということで、南雪型の場合は、大津北部まで大雪になるというのはよくわかります。私が暮らしているところは、「大津市北部」の「南限」なのかなと思います。

突然、冬になってしまいました。

▪️朝のTV番組で知りました。11月17日(日)は東京の神宮外苑でセミが鳴いていたそうです。気温は25℃を超えていたようです。11月にセミが鳴く、ちょっと信じられないような話です。これも温暖化のせいでしょうか。季節の移り変わりも従来の「四季」から「二季」になったという説を気候の専門家から聞いたことがありますが、このセミの鳴き声の背景にはそういう事情があるのかもしれません。

▪️朝のTV番組で知りました。11月17日(日)は東京の神宮外苑でセミが鳴いていたそうです。気温は25℃を超えていたようです。11月にセミが鳴く、ちょっと信じられないような話です。これも温暖化のせいでしょうか。季節の移り変わりも従来の「四季」から「二季」になったという説を気候の専門家から聞いたことがありますが、このセミの鳴き声の背景にはそういう事情があるのかもしれません。

▪️17日から数日で、今度は冬の寒さがやってきました。寒気が南下してきたからです。最低気温は10℃を切りました。今朝は6℃まで下がったようです。極端ですね。昼間の気温11℃程度、庭で飼育しているクサガメも冬眠する気温になっています。これからの気象はどうなるのでしょうか。日本気象協会は次のように解説しています。

2024年の秋は高温傾向が続いており、季節が半年~1か月程度遅れて進んでいます。

今週(18日~)は全国的に初冬のような寒さが予想され、季節はようやく冬へと前進していきそうです。

12月上旬までは寒気の流れ込みが一時的で寒さは長く続きませんが、12月中旬からは関東以西も寒くなり、本格的な冬の訪れを感じる日が増えそうです。

ラニーニャ現象の影響で、12月後半から1月は冬型の気圧配置となりやすく、暖冬となった前年と比較して寒い日が多いでしょう。

▪️では、ラ二ーニャ現象ってどういうことなのか。よくエルニーニョ現象という言葉は聞きますが…。こちら気象庁の解説です。関心のある方はご覧ください。というわけで…冬です。玄関に、今年の新しいリースを飾りました。クリスチャンの家ではないのですが。クリスマス風ですね。殺風景なので、あと、冬の庭を彩る、明るい花を植えた鉢を並べたいと思っています。

▪️ 比良山系の麓に暮らしておられるfacebookのお友達が、比良に雪が降ったと投稿されていました。自分で見てみようとのんびり近くの公園に出掛けて眺めてみたのですが、もうすっかり雪はとけていました。でも、美しく紅葉した公園の樹々の向こうに比良山系が見ることができました。別の公園からは、琵琶湖大橋の向こうに伊吹山がよく見えました。例年11月20日頃に初冠雪するらしいのですが、今年はまだなのかな。あるいはとけたし待ったのか。

▪️ 比良山系の麓に暮らしておられるfacebookのお友達が、比良に雪が降ったと投稿されていました。自分で見てみようとのんびり近くの公園に出掛けて眺めてみたのですが、もうすっかり雪はとけていました。でも、美しく紅葉した公園の樹々の向こうに比良山系が見ることができました。別の公園からは、琵琶湖大橋の向こうに伊吹山がよく見えました。例年11月20日頃に初冠雪するらしいのですが、今年はまだなのかな。あるいはとけたし待ったのか。

▪️雪は確認できませんでしたが、気温が下がって空気が澄んでいるせいでしょうか、琵琶湖の南にある「こちら」(大津)からよく見えました。これだけ伊吹山が見えるのですから、伊吹山の頂上からも、暮らしているこの地域が確認できるのでしょうね。いつかそのようなことができる登山が実現したらいいなと思います。

「伊吹山特設サイト」

▪️「伊吹山特設サイト」というネットのサイトができていことを知りました。この特設サイトの中には、「伊吹山植生復元プロジェクト」のページがあり、そこでは「南側斜面の崩壊防止・植生回復について」解説してあります。また、「山頂・3号目における植生保全について」では、「特定非営利活動法人霊峰伊吹山の会」と「ユウスゲと貴重植物を守り育てる会」の活動が紹介されています。

▪️後者の「ユウスゲと貴重植物を守り育てる会」の活動に対しては、「平和堂財団夏原グラント環境保全活動助成事業」から助成が行われています。この助成事業に少し関係していることから、この伊吹山の「南側斜面の崩壊防止・植生回復について」は、強い関心を持っています。地球温暖化により増加したシカの捕獲強化の効果等についても、もう少し詳しく知りたいと思っています。

『最近、地球が暑くてクマってます。 シロクマが教えてくれた温暖化時代を幸せに生き抜く方法 』( 水野敬也・長沼直樹 著, 江守正多 監修)

▪️地球温暖化に不安を感じていても、では何をしたら良いのかよくわからない…。そういう方にまずは読んでもらいたい、そういう狙いの本なのかもしれません。北極の氷が解けて生息地消滅の危機にあるシロクマの親子がわかりやすく、問題の本質を伝えてくれます。写真と大きな文字の構成は、なんだか絵本のようでもあるのです

が、あっという間に読めます。ユーモアたっぷりですね。工夫されている本だと思います。

▪️本の帯には、「あの〜、レジ袋有料化じゃ温室効果ガスぜんぜん減らないんですよ(笑)」と書かれています。シロクマのお母さんの言い分です。それでは、何をしたら良いのか。シロクマのお母さんは「国を動かすこと」だというのです。詳しくは、本書を手に取ってお読みください。大学の図書館に入っているのかなと思ったら、入っていませんね。ちょっと残念。

【追記】▪️本書の中ては、先進国が排出する温暖ガスにより、国の大半が低地にあるバングラデッシュのような国が、地球温暖化で増幅した水害によって1900万人の子どもたちの命が危険にされさらていることが説明されています。国土がどんどん削られている太平洋の島嶼国もそうだと思いますが、途上国の人びとが原因を作っているのではないにもかかわらず、被害を受けなければならないわけです。ここには倫理的な問題が存在しています。それから、まだ生まれていない、これから生まれてくる将来世代の皆さんのことをどう考えるのかということも大きな問題です。「【異分野クロス座談会】将来世代への責任をどう考える?」という記事を見つけました。国立環境研究所・社会システム領域のサイトの中にある記事です。

▪️龍谷大学の運営は、以下のような考え方に基づいています。もちろん、「すべての生きとし生けるものを決して見捨てない」ということの中に、気候変動に伴い苦しんでいる途上国も、当然のことながら、これからこの地球に生まれてくるすべての人々に対しても含まれているに違いありません。

阿弥陀仏が「すべての生きとし生けるものを決して見捨てない」と誓われた心、すなわち「摂取不捨」の心と、SDGsが掲げる「誰一人取り残さない」という理念とに共通点を見出し、この仏教的な視点を通して大学構成員自らの自省と気づきを促す、それが、本学が掲げる「仏教SDGs」です。