阪急大阪梅田駅

▪️龍谷大学吹奏楽部の定期演奏会を鑑賞するために、JRで京都から大阪に移動しようとしたのですが、電車は高槻駅で止まってしまいました。その先で人身事故があったようです。運転再開まで1時間はかかるということで、JR高槻駅で降りて、阪急高槻市駅まで徒歩で移動し、阪急の特急で大阪梅田駅まで移動しました。結果としてですが、ひさしぶりに阪急大阪梅田駅の、「あの雰囲気」を堪能することができました〜。「あの雰囲気」というのは、阪急最大のターミナル駅が生み出す独特の雰囲気のことです。神戸本線・宝塚本線・京都本線の列車の始発・終着駅です。好きなんです、この雰囲気。以前のことになりますが、独居老人であった母の世話をするために、この大阪梅田駅を毎週のように利用していました。毎回、その雰囲気を楽しんでいました。その母も亡くなり、大阪梅田駅のみならず、阪急自体もほとんど利用することがなくなってしまいました。

神戸電鉄のぬいぐるみ

▪️私は、兵庫県神戸市に生まれました。しかし、父の転勤で5歳で神戸から下関に転居しました。父の転勤はその後も続き、下関から小倉、福岡、広島と続きました。当時は今のような単身赴任という制度はなかったと思います。その結果、私は転園と転校を繰り返しました。幼稚園は3つ、小学校は3つ、中学校こそ1つで入学から卒業まで無事に過ごすことができました気が、高校は2つでした。広島の県立高校から、編入試験を受験して、神戸の県立高校に転校しました。それが、兵庫県立兵庫高等学校です。

▪️私は、兵庫県神戸市に生まれました。しかし、父の転勤で5歳で神戸から下関に転居しました。父の転勤はその後も続き、下関から小倉、福岡、広島と続きました。当時は今のような単身赴任という制度はなかったと思います。その結果、私は転園と転校を繰り返しました。幼稚園は3つ、小学校は3つ、中学校こそ1つで入学から卒業まで無事に過ごすことができました気が、高校は2つでした。広島の県立高校から、編入試験を受験して、神戸の県立高校に転校しました。それが、兵庫県立兵庫高等学校です。

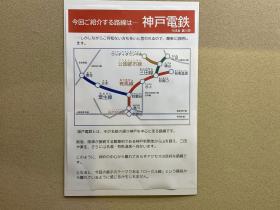

▪️転校した当初は、神戸市北区に居住していました。その時に、通学に利用していたのが、神戸電鉄でした。地元では、「しんてつ」と呼んでいました。住まいのある山の街駅から電鉄長田まで乗車しました。今でこそ、神戸市営地下鉄北神線が開業して、六甲山の下に建設されたトンネルを通って神戸の中心市街地まですぐに移動できますが、当時、六甲山の裏側(北側)に造成された新興住宅地に住む人は、神戸電鉄を利用するしか通勤・通学の方法はありませんでした。私が神戸電鉄を利用していたのは、記憶では高2の秋までだったのではないかと思います。同じ神戸市内ですが、須磨区に転居したからです。

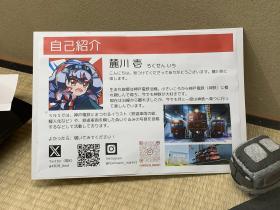

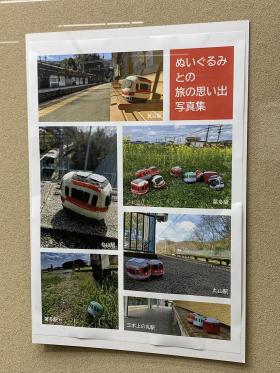

▪️昨日は、その神戸電鉄に、京都駅前の地下街で出会いました。といっても本物ではありません。神戸電鉄の車両を上手に製作された「ぬいぐるみ」の電車です。麓川壱さんという方が製作されたもののようです。鉄道関係の企業にお勤めで、鉄道に大変詳しい知人が、「よく出来ていますねーディフォルメが上手だと思います」と感想を伝えてくれました。麓川壱さんは、神戸電鉄にまつわるイラストや、神戸電鉄の電車のぬいぐるみの写真をネットに投稿するなどの活動をされています。

▪️昨日は、その神戸電鉄に、京都駅前の地下街で出会いました。といっても本物ではありません。神戸電鉄の車両を上手に製作された「ぬいぐるみ」の電車です。麓川壱さんという方が製作されたもののようです。鉄道関係の企業にお勤めで、鉄道に大変詳しい知人が、「よく出来ていますねーディフォルメが上手だと思います」と感想を伝えてくれました。麓川壱さんは、神戸電鉄にまつわるイラストや、神戸電鉄の電車のぬいぐるみの写真をネットに投稿するなどの活動をされています。

▪️ところで、この展示のスペース。下は畳ですね。普段は何が展示してあったのか、思い出せません。確か、お花が生けてあったように記憶しているのですが、違いますかね。仮に、お花が生けてあったスペースに、どうして神戸電鉄なんでしょう。そもそも、ここはどちらの団体が管理されているのかな。このスペースを貸し出しておられるのでしょうかね。

JR奈良線

▪️勤務先の龍谷大学社会学部が、大津市から京都市に移転しました。ということで、これからは奈良線をちょこっとだけ、「稲荷駅」まで利用します。先日は「お茶の京都トレイン」に乗ることができました。なかなか可愛らしい電車ですね。嬉しかったです。

▪️それはそうと、一昨日は、京都駅から普通に乗らなくてはいけないのに、間違って「みやこ路快速」に乗ってしまいました。「稲荷駅」を通り過ぎで、いつまでも停車しないので焦りました。結局、「六地蔵」まで乗ることになりました。これからは気をつけます。うっかりしていました。深草キャンパスには今までも何度も通っているのですが、こういうのって初めてでした。

京都に用事があって…

孫と遊んで、そして大学時代の同窓会。

▪️孫のななちゃんが、通っている保育園の生活発表会があるということで、ひさしぶりに近鉄に乗って奈良に向かいました。京都では特急「しまかぜ」が、大和西大寺では特急「あをによし」が停車していました。電車が好きな私は、嬉しくなって写真を撮りはしましたが、でも眺めるだけです。乗ったのは普通の特急です。そこが、ちょっと残念。

▪️孫のななちゃんが、通っている保育園の生活発表会があるということで、ひさしぶりに近鉄に乗って奈良に向かいました。京都では特急「しまかぜ」が、大和西大寺では特急「あをによし」が停車していました。電車が好きな私は、嬉しくなって写真を撮りはしましたが、でも眺めるだけです。乗ったのは普通の特急です。そこが、ちょっと残念。

▪️滋賀は大津でも雪が少しだけ積もっていましたが、奈良はまったく雪の気配がありませんでした。ただ、強い風が吹いていて寒さを感じました。ホールでは、それぞれの年齢の皆さんが、これまで練習してきた劇を見せてくだいました。ななちゃんたちの劇は、「ぽんたのじどうはんばいき」でした。幼児教育の世界の中では、有名な劇のようですね。ななちゃんは主役のタヌキのぽんたです。主役とはいっても、ぽんたは3人います。えっ、どういうこと?? ぽんたは1人なのですが、それを3人で分担して行うわけのです。ななちゃんは、劇が始まった一番最初にセリフを言うことになっていたので、とても緊張したようでしたが、無事に劇を立派にやりきることができました。「ぽんたのじどうはんばいき」のあとは、年齢が1歳ごとに上がっていって、最後は春から小学校に入学するみなさんの「オズの魔法使い」でした。「ぽんたのじどうはんばいき」のななちゃんたちと「オズの魔法使い」の皆さんとは2歳違うだけですが、幼児の皆さんはどんどん成長していくことを実感しました。

▪️生活発表会の後は、野菜たっぷりの昼食をレストランで摂り、娘の自宅で姉のひなちゃんも含めて、いろいろ遊ぶことができました。妹のななちゃんは、以前とは違って、おじいさん(わたくし)と楽しく遊べるようになりました。人見知りが完全に払拭されました。おじいさんとしては、とても嬉しいです〜。ななちゃんには、時折叱られながら(おじいさんが、ゲームのルールがよく分かっていないので)、いろんなゲームをすることができました。百人一首もやりましたよ。姉のひなちゃんは強いです‼︎上の句をちょっと読んだだけで、きちんと札をみつけます。昨年までとは違い、百人一首はマイブーム的には順位を落としているようですが、それでも強いですね。みんな学童保育で身につけていることです。子どもの成長って、ものすごいな〜。

▪️孫たちと交流した後は、関西学院交響楽団の同期の仲間との同窓会でした。香港にいる同級生(学生指揮者でした)が、仕事の本拠地を日本に移すということで、そのための準備で日本に帰国した機会に同窓会を開きました。皆さん、還暦を超えていますので、当然、話の半分は今抱えている健康の問題について熱く語り合うことになるのですが、残りの半分では、ずっとあっていない先輩たちや後輩のことについて写真を見せ合いながら昔話に花を咲かせました。いつも思いますが、こういう仲間がいてくれるということ、とても有り難いです。孫と遊んで、同級生と同窓会を開き、満足した一日でした。

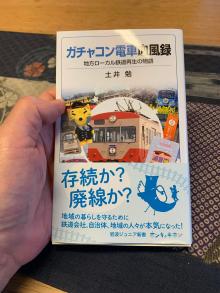

『ガチャコン電車血風録 地方ローカル鉄道再生の物語』

▪️『ガチャコン電車血風録 地方ローカル鉄道再生の物語』(岩波ジュニア新書)です。若い方から大人まで読める新書です。暮らしている滋賀県の近江鉄道のことなので購入してみました。住んでいるのは、近江鉄道が走る湖東地域ではなく、湖西地域ですが、近江鉄道のこととても気になっていました。

▪️『ガチャコン電車血風録 地方ローカル鉄道再生の物語』(岩波ジュニア新書)です。若い方から大人まで読める新書です。暮らしている滋賀県の近江鉄道のことなので購入してみました。住んでいるのは、近江鉄道が走る湖東地域ではなく、湖西地域ですが、近江鉄道のこととても気になっていました。

▪️著者の土井さんは近江鉄道線活性化再生協議会の座長を務められた方です。土井さんは、実際に近江鉄道に乗り、また様々な資料に目を通すことで、この鉄道はまだまだ廃止する状況ではないことを確信されました。そして、まずはデータを読み込み、近江鉄道の再生の道を描かれました。この新書はその再生のプロセスを紹介されているようです。ようですというのは、これから読むので…。

目 次

はじめに1.地域の足=全国の地域鉄道の96%が赤字!?

1‐1 「まち」が抱える「様々な不安」と移動の関係

1‐2 移動手段としての自動車と公共交通

1‐3 地方ローカル鉄道の存廃問題が急浮上2.近江鉄道ってどんな電車?――辛苦是経営って何?

2‐1 近江鉄道の概要

2‐2 独特のレトロ感をいまに残す近江鉄道

2‐3 赤字が続いている近江鉄道3.鉄道の存廃問題と上下分離方式

3‐1 鉄道を動かすために必要となるお金――経費

3‐2 なぜ鉄道の赤字が問題になるのか?

3‐3 地方ローカル鉄道の存廃問題と対応策

3‐4 上下分離方式という存続方策4.近江鉄道のギブアップ宣言で延命か再生か、それとも廃線か?

4‐1 ギブアップ宣言と、その受け止め方

4‐2 近江鉄道の努力と存続の価値を見出す

4‐3 衝撃→不信→結束、関係者はどう前を向いたのか5.近江鉄道存廃について白熱の議論――任意協議会はじまる

5‐1 任意協議会と地域公共交通総合研究所の報告書

5‐2 「地域公共交通ネットワークのあり方検討調査報告書」の概要

5‐3 存廃問題の最大の焦点と、さらに続く白熱議論

5‐4 存続、そして次の展開へ。動き出した議論

5‐5 近江鉄道沿線自治体首長会議でも、白熱議論6.山あり谷ありのプロセスを乗り越えて法定協議会スタート

――なぜみんなが同じ方向を向くことができたのか?

6‐1 近江鉄道の「ギブアップ宣言」の三日月滋賀県知事の受け止め方

6‐2 法定協議会:開始早々の会長からの先制パンチ

6‐3 データとファクトを共有して一気に結論へ

6‐4 理解を深めた大人の遠足7.全線存続に向けて一歩ずつ

7‐1 次の一手は存続形態を決めること

7‐2 沿線自治体の費用負担割合の決定

7‐3 法定計画とデータを見ない意見の克服8.沿線の人々や企業が近江鉄道再生の背中を押す

8‐1 沿線の人々との接点の拡大

8‐2 2022年10月の「全線無料デイ」:もし空振りだったら……。

8‐3 市民からの発言「鉄道は道路整備と同じ感覚になる」終章 上下分離、新生近江鉄道出発進行

参考資料

おわりに

謝辞

▪️鉄道に深い関心をお持ちの皆さんであれば、目次からでもいろいろわかるのではないかなと思います。書名にある「血風録」、これは司馬遼太郎の『新撰組血風録』が有名なようですが、なんだか血生臭い印象ですよね。それほど、鉄道事業者と沿線自治体の間にはちゃんとしたコミュニケーションもなく、当初、関係は最悪だったようです。そのような状況から、どうやって上下分離方式(公有民営方式、近江鉄道株式会社と一般社団法人近江鉄道線管理機構)で再スタートできるまでに至ったのか。コミュニケーション不足や相互不信をどのように乗り越えて、前向きに合意することができたのか。その辺りを勉強させていただきます。春からの授業でも学生の皆さんに紹介してみようかなと思っています。

ひさしぶりの京阪京津線

▪️前の投稿にもあるように、今日は浜大津で「新年会」がありました。「新年会」がお開きになった後、帰宅は、通常は京阪の「びわ湖浜大津駅」から「京阪大津京」まで行って、JR湖西線に乗り換えて帰宅するのですが、今日はひさしぶり京阪の京津線に乗りたくなり、「京阪山科駅」まで行ってJR湖西線に乗り換えました。

▪️個人的には、「びわ湖浜大津駅」から出るところと、「上栄町駅」に近づいたあたりが好きです。また、そのあとの、「大谷駅」に向かう途中のカーブのあたりのレールから聞こえてくる、あのキリキリキリっていう音が好きです。知識も経験も無い、たいしたことのない鉄道ファンなのですが、それでも身近なところで鉄道を楽しんでいます。

ひさしぶり京阪の京津線に乗車。「びわ湖浜大津駅」から出るところと、「上栄町駅」に近づいたあたりが好き。「大谷駅」に向かう途中のカーブのあたりのレールから聞こえてくる、あのキリキリキリっていう音が好きです。写真は、大谷駅のベンチ。#京阪京津線 pic.twitter.com/4KBzTjwrMc

— 脇田健一 (@wakkyken) January 19, 2025

移住する若者

▪️大好きな番組があります。NHKの「いいいじゅー!!」です。毎回録画して楽しんでいます。今日、観た録画は、鹿児島県の沖永良部島に移住した青年の話でした。この番組です。青年の名前は、波多野雅也さん。静岡県出身です。高校卒業後は関西の専門学校で学びます。その時に沖永良部民謡と出逢います。そこで仕事をしながら民謡の修行を積んでこられました。そこでふと思うわけです。沖永良部民謡をやっていて、住んだことがないってのは…どうなん?…って。そして、とうとう沖永良部島に移住されました。

▪️大好きな番組があります。NHKの「いいいじゅー!!」です。毎回録画して楽しんでいます。今日、観た録画は、鹿児島県の沖永良部島に移住した青年の話でした。この番組です。青年の名前は、波多野雅也さん。静岡県出身です。高校卒業後は関西の専門学校で学びます。その時に沖永良部民謡と出逢います。そこで仕事をしながら民謡の修行を積んでこられました。そこでふと思うわけです。沖永良部民謡をやっていて、住んだことがないってのは…どうなん?…って。そして、とうとう沖永良部島に移住されました。

▪️沖永良部島の若い世代の中では、方言も途絶えたようです。みんな表準備を話します。祖父母の話がよくわからないようです。そのような方言は祖父母の世代の会話か、民謡の中にしか残っていないのです。そのようなこともあり、移住後、離島専門の引越し会社に勤務しながら、すぐに民謡教室を開いて、島の人に沖永良部民謡を教え始めます。そのあたりのことは、この記事にも詳しく書かれています。記事の中で、以下のように語っておられます。キーワードは「中継ぎ」。素敵です。

「沖永良部民謡は本来はえらぶの人がやるもの」「なので僕は中継ぎになるつもり」と話す波多野さん。最後に、これを読む、とくにえらぶの人に対して言いたいことがあれば教えてほしいと尋ねると、このように話してくれました。

「えらぶって、奄美と沖縄の間にあって、民謡だったり方言だったりとめちゃくちゃいい文化がたくさんある。そうした文化に対して、島の子どもたちや若い世代の人が目を向けてほしいなと思うし、彼らが興味を持つよう僕自身も頑張りたいと思います。」

▪️この「いいいじゅー!!」に登場する皆さん、自分だけの生活や人生の満足ではなく、どこかに自分の使命を感じて、そして損得からではなくその前に身体が動いてしまっているような方が多いように思います。というか、そういう人が移住するのだろうし、番組の取材対象になるのでしょうね。

▪️今日は、連続して「いいいじゅー!!」の番組の録画をみました。次は、都内の大手鉄道会社(地下鉄)から、千葉県いすみ市地域おこし協力隊として「いすみ鉄道」の活性化に取り組んだ後、経営ピンチの「い鉄」に再就職して運転士になった玉尾和也さんです。この番組です。

▪️今日は、連続して「いいいじゅー!!」の番組の録画をみました。次は、都内の大手鉄道会社(地下鉄)から、千葉県いすみ市地域おこし協力隊として「いすみ鉄道」の活性化に取り組んだ後、経営ピンチの「い鉄」に再就職して運転士になった玉尾和也さんです。この番組です。

▪️でも、ローカル鉄道は、運転以外にも1人で何役もこなさなければなりません。沿線の魅力を伝えるイベントを開催するために、頑張っておられました。イベントの添乗員も。「いすみ鉄道」の公式SNSも管理されているとのこと。ということで、私もフォローさせていただきました。沿線の人口は減ってきているようですが、イベントにやって来た子どもたちの「い鉄」愛・沿線愛・地域愛を醸成できたらということなのかな。素敵な青年ですね。それにしても、キハ、人気ありますね〜。

コンクールの前後で(4)~函館市電~

▪️路面電車が走る街は素敵な街が多いと思います。このブログでも、福井、岡山、広島、鹿児島、富山、そして大阪の路面電車について投稿してきました。私は路面電車が好きなんですね。先日訪問した北海道の函館も、函館市営の路面電車が走っています。市電と呼ばれています。札幌市で開催された全日本吹奏楽コンクール・大学の部に出場した龍谷大学吹奏楽部の金賞受賞を確認した後、札幌から函館まで移動しました。函館空港から関西に戻る前に、せっかくだからと、五稜郭にも立ち寄りました。その際、もちろん路面電車に乗りました。

▪️写真は、私が乗車した市電です。「五島軒」と書かれています。函館の老舗レストランの広告ですね。市電丸ごとレストランの広告になっています。市電の行き先の表示、「函館どつく」になってます。「どつく」と表記されていますが、通常はドックとカタカナです。wikipdiaの説明ですが、「船の建造、修理、係船、荷役作業などのために海岸、河岸、湖岸等を掘り込みまたは埋め立てて築造された湾入状・袋状の平面形の土木構造物」ということになります。ただ、関西人は「どつく」という表記に一瞬躊躇うのではないでしょうかね(笑)。

▪️ところで、車内では「あれっ?」と思うアナウンスが流れていました。調べてみると「函館の路面電車開業110周年記念 車内放送してみませんかぁ?(YouTube公開)」という企画のようです。面白いですね、この企画。「それぞれの停留場名ご案内の前に,函館の良いところ,函館の好きなところ,函館への想い,函館市電への応援 など,思い思いのコメントも入れて」あります。こうやって一般市民が車内放送という形により「参加」することで、マイレール意識が涵養されていくのであれば、素敵なことだなと思います。

京阪「祇園河原町駅」のホーム

▪️2つ前の投稿に書きましたが、9月14日のことになりますが、京都市西文化会館ウエスティで開催された、「クラリネット×パーカッションオーケストラ2024」を楽しんできました。帰りは、阪急と京阪を利用しました。阪急の四条河原町駅で下車して、四条大橋を渡り京阪の祇園四条駅へ徒歩で移動しました。鴨川沿いのこの駅、微妙にカーブしています。歩いているとよくわからないのですが、地図で見ると鴨川は微妙にカーブしているんですね。だからホームもカーブになるのでしょう。そのホームに、左の写真のような階段がありました。まさか「トマソン現象」の階段ではありませんよね。これは監視台なのでしょうか。でも、ホームにはきちんとカメラが設置してあります。「カメラだけでは確認できない時は、ここに人が立って確認するのかな?」と思ったりしました。

▪️帰宅後、facebookの鉄道ファンのグループで詳しい方達にお尋ねしてみました。すると、京阪にお詳しい方から、以下のような説明をいただきました。「”お立ち台”です。最近のインバウンドで外国人は車両から降りたらその場で立ち止まる人が多く、最近は”もん日”と呼ばれる祭りやイベント時だけでなく出動回数が増えてます」とのことでした。ここに駅員さんが立って混み合うホームの状況を確認して、車掌さんに伝えられるのでしょう。なるほど、これは「トマソン現象」ではなく、現役バリバリで役立っているわけです。