第78回毎日甲子園ボウル 全日本大学アメリカンフットボール選手権 決勝

▪️昨日、第78回毎日甲子園ボウル(全日本大学アメリカンフットボール選手権決勝)、関西学院大学 対 法政大学の試合を、職場の関学出身者の皆さんと一緒に観戦しました。心理学部の東豊先生、社会学部の土田美世子先生、法学部教務課の平國祐樹さん、そして私の4人です。全員、「龍谷大学新月会」のメンバーです。試合の結果ですが、母校の関学ファイターズは、61-21で法大(関東)に快勝し、史上初の甲子園ボウル6連覇を果しました。6連覇すごいことです。

▪️昨日、第78回毎日甲子園ボウル(全日本大学アメリカンフットボール選手権決勝)、関西学院大学 対 法政大学の試合を、職場の関学出身者の皆さんと一緒に観戦しました。心理学部の東豊先生、社会学部の土田美世子先生、法学部教務課の平國祐樹さん、そして私の4人です。全員、「龍谷大学新月会」のメンバーです。試合の結果ですが、母校の関学ファイターズは、61-21で法大(関東)に快勝し、史上初の甲子園ボウル6連覇を果しました。6連覇すごいことです。

▪️大変厚かましいことを言えば、もうひとつ追加のタッチダウンがあれば、得点は67点になり、甲子園ボウル最多得点記録である日大の65点を超えるところでした。最後の第4Qは大きな点差が開いたこともあってか、控えの選手が出場しました。よくわかりませんが、そのようなこともあってでしょうか、法政大学もインターセプトや追加のタッチダウン等を許すことになりました。でも見方を変えれば、最後の意地をみせてくれたようにも思います。この試合いを観戦していたアメフト通(学生時代はアメフトの選手)の知人は、「(第4Qは第3Qまでと比較して)プレーの質が全然違ってましたね」とLINEで伝えてくれました。私は、アメリカンフットボールを楽しむことはできるのですが、そこまで分析的に試合の展開を語ることができません。知人のコメントをなるほどと理解しました。ただ、私のような素人でも思うことは、関学はボールを持って走っても、ブロッキングの選手が走る道をきちと切り拓いていくかのようで、なかなか倒れません。すごいなと思いました。実際、新聞記事を読むと、ラン回数は関学が40に対して法政は28、ラン獲得ヤードは219ヤードに対して法政は45ヤード。おそらく、素人考えではありますが、この数字は私の印象を裏付けているのではないかと思います。

▪️学生アメフト界はここ20年ばかり「西高東低」が続いているといわれています。今回も、実力の差がはっきり出ました。母校・関学の優勝や6連覇は嬉しいのですが、このような状況が続くと、学生アメリカンフットボールに興味を失う人が増えてくるのではないかと心配になります。カレッジスポーツ来年度から、全日本選手権の仕組みも変わるようなので、来年の甲子園ボウルは、ひょっとすると関西の大学同士、今年でいえば、関学、関大、立命館の3校のうち2校による甲子園ボウルもあり得るようになります。今年は日大フェニックスが薬物事件で廃部が決まるというショッキングに出来事もありました。学生アメフト界は、今後、どう変わっていくのでしょうね。良い方向に向かってほしいです。さて、試合後ですが、大阪梅田に移動して、祝勝会を開催しました。試合の観戦はお仕事の関係で無理でしたが、龍大を退職された増田滋さんも駆けつけてくださいました。そして、関学の硬式野球部のことや、同窓生でプロに進んだ阪神タイガースの近本選手や、大相撲の宇良関の話題も出てきました。職場の同窓生で、関学のスポーツを応援するチャンスが生まれればと思います。

▪️しかし、昨日は、風も強く、本当に寒かったです。甲子園球場のレフトスタンドで応援しましたが、第4Qになると日も翳ってくるため足先がジンジンするほど寒かったです。でも、向かい側、オレンジ色、法政大学を応援されている1塁側アルプススタンドの、さらに向こうには六甲山系が見えました。じんわりと嬉しかったです。私、神戸出身ですから。故郷にふれたような気持ちになりました。

【追記】▪️甲子園ボウルをテレビで録画していました。改めて、録画をみると、いろいろ「復習」できるのですが、その録画に観戦している私も含めた4人が映っているのを見つけました。楕円の○で囲んだ中にいます。

龍谷大学シーホースの入れ替え戦

▪️学生の皆さんの「男の料理クラブ」での実習を見届けて、急いで、アメリカンフットボール龍谷大学シーホースの応援に。龍大は関西学生アメリカンフットボールDiv.1なんですが、今日はDiv.2の桃山学院大学との入れ替え戦です。試合は接戦。逆転に次ぐ逆転。大変残念なのですが、31-28で負けてしまいました。またDiv.1に必ず復帰してくれると思います。私が定年退職する前までに、絶対に‼️

▪️龍谷大学シーホースの応援に行くとき、何やら明るい雰囲気の人の集まりがありました。試合場から次々と選手が出てくると、ウワーッと拍手と共に盛り上がっていました。大阪大学の皆さんです。38年ぶりにDiv.1(1部)に昇格されました。対戦相手の甲南大学はDiv.2に降格なのかな。龍谷大学と共に、「臥薪嘗胆」の気持ちでDiv.1に復帰いたしましょう。

▪️来シーズンからは、Div.1では、京都大学、神戸大学、大阪大学、関西の国立大学のチームが3大学になります。これまでになかったことです。2024年からは、「全日本大学選手権」の方式も新しいものになります。未だマイナースポーツであるアメリカンフットボールに注目がもっと集まったら良いなと思います。

第1回「男の料理クラブ」

▪️第1回「男の料理クラブ」無事に終了しました。「地域エンパワねっと・大津中央」(龍谷大学社会学部「社会共生実習」)の学生さんたちと、中央学区自治連合会有志の皆さんとのコラボ事業です。地元の中央学区からは6人の男性がご参加くださいました。代表の安孫子邦夫さんからは、「今は学生さんたちに自転車の補助輪のようになって支えて応援してもらっていますが、自分たちできちんと自走できるようになります」とお言葉をいただきました。素晴らしい👍。学生さんたちが、「地域エンパワねっと・大津中央」を修了した後も、私は「男の料理クラブ」に関わっていきます。今までは、学生による「エンパワねっと」でしたが、これからは「大人エンパワねっと」です。大人というか、お爺さんかな。中央学区に関わらせていただき、16年目になりますが、やっとこの「境地」⁉︎にまで達しました。

▪️第1回「男の料理クラブ」無事に終了しました。「地域エンパワねっと・大津中央」(龍谷大学社会学部「社会共生実習」)の学生さんたちと、中央学区自治連合会有志の皆さんとのコラボ事業です。地元の中央学区からは6人の男性がご参加くださいました。代表の安孫子邦夫さんからは、「今は学生さんたちに自転車の補助輪のようになって支えて応援してもらっていますが、自分たちできちんと自走できるようになります」とお言葉をいただきました。素晴らしい👍。学生さんたちが、「地域エンパワねっと・大津中央」を修了した後も、私は「男の料理クラブ」に関わっていきます。今までは、学生による「エンパワねっと」でしたが、これからは「大人エンパワねっと」です。大人というか、お爺さんかな。中央学区に関わらせていただき、16年目になりますが、やっとこの「境地」⁉︎にまで達しました。

▪️そうそう、今日は中日新聞と京都新聞の取材がありました。明日から明後日には記事になると思います。中日と京都は、いつも丁寧に地域の出来事を取材してくださいます。ありがとうございます。そういう記事は、地域の皆さんの元気につながります。

▪️一番最後の写真、左側の「洋食屋さんのコックさん」みたいなのは、私です。コスプレです。

丸メガネの調整

▪️昨日は、「滋賀県環境審議会自然環境部会」の後、京都の伏見大手筋商店街の近くにある「京都メガネ館本店」さんへ。10月の「琵琶湖チャリティー100km歩行大会」で完歩できたのは良いのですが、雨の中のウォーキングということもあり、疲労と混乱の中でメガネをなくしてしまいました。ということで、いつもの丸メガネを新調しました。ところが、微妙に具合が悪いのです。メガネのツルの長さが、頭の大きな私にはあっていなかったのです。このツルの曲がった部分が、耳にうまくかからないのです。耳にかけると、見えにくくなってしまうのです。頭が大きいから…。ちょっと悲しいです。

▪️昨日は、「滋賀県環境審議会自然環境部会」の後、京都の伏見大手筋商店街の近くにある「京都メガネ館本店」さんへ。10月の「琵琶湖チャリティー100km歩行大会」で完歩できたのは良いのですが、雨の中のウォーキングということもあり、疲労と混乱の中でメガネをなくしてしまいました。ということで、いつもの丸メガネを新調しました。ところが、微妙に具合が悪いのです。メガネのツルの長さが、頭の大きな私にはあっていなかったのです。このツルの曲がった部分が、耳にうまくかからないのです。耳にかけると、見えにくくなってしまうのです。頭が大きいから…。ちょっと悲しいです。

▪️ということで、調整をしてもらいました。この曲がったセルロイドの部分を温めて柔らかくして、耳にかかる曲がった部分を少し後ろにしてもらったのです(伝わりますかね…)。今度はうまく調整していただくことができました。めでたし、めでたし。写真は、調整する以前のものです。影も入って、ちょっと不思議な感じに撮れたので、貼り付けてみました。

原さん親子と呑み会

▪️昨日は、原俊和さん親子と大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で呑み会でした。原さんは、龍谷大学エクステンションセンターの部長さんです。いろんな話ができました。ありがとうございました。原さん、また呑みましょう。ご長男の俊英さんは現在24歳。以前、お会いしたのは今から11年前のことになります。その時は駅伝で頑張っている中学生(中一)でした。

▪️昨日は、原俊和さん親子と大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で呑み会でした。原さんは、龍谷大学エクステンションセンターの部長さんです。いろんな話ができました。ありがとうございました。原さん、また呑みましょう。ご長男の俊英さんは現在24歳。以前、お会いしたのは今から11年前のことになります。その時は駅伝で頑張っている中学生(中一)でした。

▪️2012年11月23日、私は原さんの指導のもと「福知山マラソン」に出場しました。初マラソンでした。スポーツとは縁遠い私のような者がマラソンを走るようなったのも、当時、社会学部教務課長だった原さんの強いお誘いと、丁寧なご指導おかげでした。しかも、大会当日は心配して私の伴走を務めてくださいました。当時、原さんはフルマラソンを3時間を切って走るサブスリーランナーを目指して懸命にトレーニングに励んでおられました。そのような立派なランナーの原さんが私のために伴走してくださる…、なんだか本当に申し訳ない感じでした。しかも、28kmのあたりで、私の左脹脛に肉離れが生じてしまい、そこでリタイア。ますます申し訳ない気持ちになりました。その時のことは、このブログにも書いています。この日は、晩は原さんのご自宅にご招待くださり、夕食をご馳走になりました。ご長男の俊英さんにお会いしたのは、その時のことだと思います。俊英さんだけでなく、次男さんや三男さんにもお会いしました。懐かしいですね。

▪️今回の呑み会、もともとは親子で執筆された『ぼくらの冒険記 親子で語る前向き休学のススメ』の出版をお祝いして、8月に「利やん」で行うはずでした。ところが、原さんが足を骨折されたことで、ずっと延期になっていたのです。やっと実現したというわけです。昨日は、『ぼくらの冒険記』を持参し、サインをしていただきました!! ありがとうございました。しかし俊英さんは、今24歳ですが、お酒が強いです。芋焼酎も湯割りでぐいぐい飲まれました。私も強い方ではありますが、昨日は呑み過ぎたかもしれません。俊英さんのペースに巻き込まれたかも。おじいさんですから、ほどほどにしないといけませんね。

【関連投稿】▪️「『ぼくらの冒険期 親子で語る前向き休学のススメ』(原俊和・原俊英)」

【追記】▪️原さん親子から、サインをいただきました。お二人とも「脇田先生へ」と書いていただいています。最初は、原さんからサインをしてくださいました。その時、「あのね。戸籍上は、脇田の脇の字は、月に刀が3つなんだよ」と言ったものですから、原さんはちょっと困られたんですが、「大丈夫、大丈夫」と言って最後まで書いていただきました。俊英くんは、その後にサインをしてくれたので、戸籍上の月に刀3つの脇になっています。

第4回滋賀県環境審議会自然環境部会

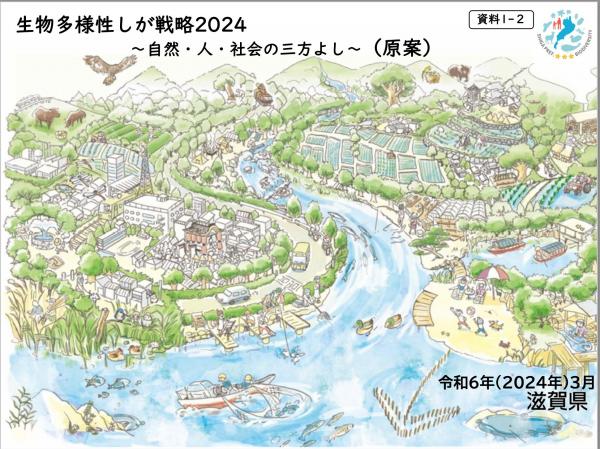

▪️昨日、木曜日は授業がありません。学外での仕事が多くなります。今日は滋賀県庁で開催された「令和5年度第4回滋賀県環境審議会自然環境部会」に出席しました。

▪️私は、環境審議会の委員ではありませんが、3月に策定予定の「生物多様性しが戦略2024」に関して、専門委員という立場で出席しています。ですから、昨日の自然部会の複数の議題のうち、一番最初の「(仮称)生物多様性しが戦略2024 の原案について」の時だけ出席させていただきました。先月の16日に第3回の審議会では「素案」だったものが今回は「原案」にバージョンアップしました。素案については、すでにネット上に発表されています。近いうちに原案も発表されるのではないかと思います。あとは、環境審議会への答申やパブリックコメントの段階に進んでいくのかなと思います。「生物多様性しが戦略2024」は、生物多様性関連の条約や国際的な枠組み、国の法律や計画、そして滋賀県の条例や計画とも連動することの中で策定されていきます。職員の皆さんが相当頑張って原案を作成されてきたことがわかりました。ご苦労様でした。

▪️で、こんなことを言うと叱られるのかもしれませんが…。「戦略」が策定されたら、次は「作戦」や「戦術」が必要になり、それを支える「兵站」も必要になってきます。ふざけているわけではありませんよ。「戦略」に書かれていることを実現していくためには、市町や民間の企業や団体と連携していく具体的な仕組みが必要だと思います。それが、「作戦」や「戦術」にあたるのかなと思います。。一番細かなレベルで言えば、プロジェクトのレベルかな。その辺り、「原案」の中にある「行動計画」で少し垣間見えるわけですが、この「原案」をもとに、さらに具体的なそして深い個別的な議論も必要だと思います。また、それを支えていくための資金・情報・技術も必要になります。これが「兵站」。今後の展開に注目したいと思います。

クマ被害に関する記事を読みました。

▪️朝日新聞社の「AERA dot」の記事がYahooニュースで配信されていました。「クマ被害急増ついに八王子にも出没?『人間がクマのすみかを奪っている』は間違い 専門家が語る本当の理由」という記事です。内容は、森林ジャーナリストである田中淳夫さんへのインタビューをもとにした記事です。

▪️朝日新聞社の「AERA dot」の記事がYahooニュースで配信されていました。「クマ被害急増ついに八王子にも出没?『人間がクマのすみかを奪っている』は間違い 専門家が語る本当の理由」という記事です。内容は、森林ジャーナリストである田中淳夫さんへのインタビューをもとにした記事です。

▪️TVニュースをみながら、「どうして、今年はこんなに熊の被害が多いのだろう」と皆さん思っておられると思います。一般には、山に食べ物がなくなったから里に降りてきている…そういうふうに思っている方も多いと思います。私もそう思っていました。しかし、田中夫さんによれば、どうもそうではないようなのです。

▪️林業では、間伐という作業が行われます。林野庁の公式サイトでは、次のように説明されています。

間伐とは、森林の成長に応じて樹木の一部を伐採し、過密となった林内密度を調整する作業です。

間伐を行うと、光が地表に届くようになり、下層植生の発達が促進され森林の持つ多面的機能が増進します。

間伐を行わず過密なままにすると、樹木はお互いの成長を阻害し、形質不良になります。

また、残った樹木が健全に成長することにより木材の価値も高まるため、間伐は大変重要な作業となります。

▪️この間伐作業は木材の価値を維持するためにも非常に大切な作業だということになります。ところが、木材の価格が低迷することで状況が変わってきます。「価格で低迷。苦労して木を育てても割に合わないために間伐をやめてしまい、人工林の多くが放置されることになった」というのです。すると、そのような放置された人工林の中に、ヤマブドウやノイチゴなどの熊のエサになる植物が生い茂ることになり、そして針葉樹と広葉樹がまざった林へと変化してきます。そのような林は熊にとって「絶好のすみか」なのだそうです。また、人里に近いところにあった耕作地は、高齢化とともに耕作放棄され、森林に戻ると熊にとっては都合の良いというのです。田中さんは、「クマにとって豊かな森が増え、その結果としてクマが増え、獣害も増えてきている」と推測されています。

▪️私は、この記事の内容について何か言えるような専門性を持っていないので、ぜひ森林の専門家の皆さんにもご意見をお聞きしてみたいと思います。

【関連記事】▪️今年はクマ被害が多かっただけに、「AERA dot」にもいくつかクマ関連の記事がありました。

「犬」に吠えられると一目散に逃げる「クマ」の心理 なぜ「野生のクマ」は「犬」にだけ弱いのか

クマ駆除抗議に研究家が抱く危機感 襲われて死亡した被害者宅に「自業自得だ!」の残酷電話も

ロサンゼルス・ドジャースへようこそ、大谷翔平!

▪️朝から話題になっていますね。「X」のロサンゼルス・ドジャースの公式サイトに、大谷選手を歓迎する動画がポストされました。

The best in Sho. Welcome to the Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani!

ロサンゼルス・ドジャースへようこそ、大谷翔平! pic.twitter.com/7wBuoKZ9ze

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) December 12, 2023

留学生との雑談

▪️火曜日は6時半には起床します。それから風呂掃除と朝シャワー。その後は、弁当を作って、朝食を摂ります。8時頃には出かけます。というのも、1限から授業があるからです。1限の授業は2回生対象の「基礎ゼミナール」です。

▪️明日は来年度からの社会学演習(ゼミ)の志望理由書を提出する締切日です。きちんとした志望理由を書けるようにと指導してきましたが、大丈夫かな…。私が担当する「基礎ゼミナール」の目標は、それぞれの研究に関する問題意識を育むことにおいてきました。毎回、2人ずつ発表をしてもらってディスカッションをしていますが、それが役立ってくれたらと思います。その後は研究室で早弁をして、昼休みはゼミ生の卒論指導です。執筆に苦しんでいますが、集中して考える経験がなかったようで、卒論は良い経験になっていると思います。1人は、最終の添削のレベルまで来ました。でも多くはこれからですかね。

▪️卒論始動の後は深草キャンパスに移動し、準備をして留学生対象の「日本の社会と文化B」の授業。授業をしていても、反応が違っていて、日本人の学生さんの時より楽しいかも。授業後は、フィンランドからの留学生と雑談。卓球が趣味で、大学のサークルにも参加されているのですが、街中の卓球教室にも通って指導を受けているとのこと。素晴らしい👍。日本での留学生活を楽しんでほしいと思います

特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事会と総会

▪️昨日は、夕方から特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事会と総会が開催されました。場所は、大津駅前の逢坂市民センターの会議室です。ここはとても便利な場所ですし、利用料金も安いのです。で、総会で審議した議案は「第1号議案 令和 4 年度事業報告に関する件」、「第2号議案 平成 4 度収支決算報告、監査報告に関する件」、「第3号議案 平成 5 年度事業計画に関する件」、「第 4 号議案 役員の改選」でした。まあ、普通の議案でしょうかね。

▪️私たちの「琵琶故知新」は2019年12月に設立されました。4年目になります。NPO活動は、自分たちの「社会的なこころざし」を実現するためのものですが、実現までにはまだまだ努力が必要です。今回は、総会の後に、現在進行中というか、これから取り組む事業に関して説明させていただきました。この事業をなんとか軌道に乗せて、少し弾みをつけたいと思います。また提案している「びわぽいんと」についても、この事業の中でさらに鍛えていければと思っています。また、引き続き理事長を務めることになりました。頑張って取り組みたいと思います。どうか、引き続き応援をよろしくお願いいたします。