龍谷大学の広報

/⁰🎍✨🐲謹賀新年🐲✨🎍⁰\⁰謹んで新年のご挨拶を申しあげます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

#謹賀新年 #新年のご挨拶#龍谷大学 #ryukokuuniversity pic.twitter.com/1lgqZgnviI— 龍谷大学広報 (@ryukoku_univ_pr) January 1, 2024

▪️この広報の撮影のとき、すぐ近くにいました。高島市朽木の杉林から原木を切り出す作業を、学生さん達と一緒に見学に行きました。その原木から、キャンパスのウッドデッキが作られることになります。「謹んで新年のご挨拶を申し上げます。」の後の部分。「綺麗事を書いているよね〜」と言っておられる方達。違いますよ、マジでガチですから。

建学の精神に基づく豊な人間性と世界を見据える広い視野を備え地力育むために、本学は学生の成長を全力で支援しています。 私たちは”関係性”に重きをおく仏法の教えを胸に、多様な人と協働し地球環境と調和した社会の実現にに向けて、新たな価値を共創して参ります。

初詣と地震

▪️1月1日の元旦の16時10分頃、自宅がガタガタ揺れ始めました。地震だということはすぐにわかるわけですが、いつもと違って揺れの時間がく長く、少し血の気が引くような思いでした。気分も少しだけ悪くなってしまいました。テレビを視ると、能登半島で地震が発生し、津波も能登地方には津波警報が発令され、そのうちに大津波警報が発令されることになりました。能登半島やその近くだけでなく、北は北海道から南は九州までの日本海側には津波警報が発令されました。

▪️震度7ということで、地震の被害が甚大であることは予想できましたが、次第に現地からの映像が届くようになり言葉を失いました。道路はうねり割れて避難の移動も困難な場合があることがわかりました。建てられてから時間が経過したと推測される古い家々がひどい被害を受けていました。加えて、火災です。報道では、輪島の市街地が200棟が全焼したとのことです。言葉が出てこないのですが、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。現時点で30人の方達がお亡くなりになっています。被害のひどい能登半島の先端地域まで、救援の手ができるだけ速やかに届くことを願っています。

▪️知人にも北陸地方で暮らしている方達がおられます。そのうちのお1人が、facebookにご自宅の様子を投稿されていました。室内の本棚が倒れ、書籍が散乱し、引き出しも飛び出していました。相当な揺れだったのだと思います。幸いなことに、知人は無事だったようです。もうお一人の方のご実家は、海の近くだそうで、強い揺れと津波警報で家屋の状況等確認する間もなく、皆さんで避難されたようです。ご家族や地元の方達は怪我もなくご無事とのことでした。元々、よく地震の起こる場所だったようですが、ここまで大きく、そして津波が発生するようなことが起こるとは想像しておられなかったようで、ショックを受けておられました。もう1人の研究仲間のご実家も石川県なのですが、こちらはまだ連絡が取れません。大丈夫かなと心配しています。

▪️そのようなことが起こるなどと予想できるはずもなく、天気も良かったので、初詣に出かけました。私が住んでいるのは大津市の新興住宅地なんですが、住宅地になる前は、近くの農村の里山でした。ということで氏神様はこちらかなと思う神社に毎年、初詣でお参りしています。清々しい気持ちになる良い神社です。坂を登ったところに境内があり、反対側には琵琶湖の南湖が見渡せます。社殿は昨年、新しく造り替えられました。神社の社殿を取り囲むように森があります。いつも思うのですが、こちらは何か「気」を感じるんですよね。しかし、新年のそのような清々しい気持ちも、氏神様には大変申し訳ないのですが、地震の発生でどこかに吹き飛んでしまいました。

2024年 今年もよろしくお願いいたします。

▪️皆様、本年もよろしくお願いいたします。私が暮らしているあたりは、時々、少し日差しもありますが、雨も少し降っています。何かはっきりしない天気です。皆様のお住まいのところはいかがでしょうか。

▪️書斎を少しは快適にと思い、書籍や資料の整理をしていると、新聞の切り抜きが出てきました。哲学者・鷲田清一さんの「折々のことば」という新聞のコラムの切り抜きです。

「我々は先祖から土地を受け継ぐのではない。子どもたちから土地を借りるのだ」 アパッチの格言

英国の思想家、R.クルツナリックは、北米のこの民族の言い伝えを引き、私たちが「よき先祖」であったかを最終的に評価するのは、未来のすべての子どもたちなのだと言う。遺産とはつまり、「残す」ものでなく、家族や労働者、市民みなで「育てる」ものだと。社会遺産や災害遺構などについても同じことが言えるだろう。『グッド・アンセスター』(松本紹圭訳)から。(2022.8.5)

▪️以下は、『グッド・アンセスター』の著者であるローマン・クルツナリックのTEDでのスピーチです。

「良いご先祖様になるために」ローマン・クルツナリック

▪️気候変動、パンデミック、戦争。加速化する人口減少、超超高齢化、少子化。社会を支えている基盤が少しずつ崩れていくかのようです。温暖化で崩れていく南極大陸や北極圏の氷河のように。明日我が家にやってくる孫のひなちゃんやななちゃん。彼女たちに子どもが生まれたら、私にとってはひ孫になりますが、未来に生まれてくるひ孫の世代から、私や私たちの世代は「グッド・アンセスター」(良いご先祖様)と評価されるでしょうか。どうすれば、将来世代に負の遺産を押し付けるような「未来の植民地化」を防ぐことができるのでしょうか。クルツナリックのいう「時の反逆者」になることができるのでしょうか。心の中は、今日の天気のようにはっきりせず、もやもやしてきます。「グッド・アンセスター」と評価されるために、残りの人生でできること、具体的にはどのようなことでしょうね。もう少し、焦点をはっきりさせて、解像度を上げて、加えて優先順位もきちんとつけて生きていきたいと思います

奇跡のチェロ・アンサンブル2023

▪️12月30日、大掃除もできていないのに、素敵な音楽を楽しむために大阪に出かけました。「奇跡のチェロ・アンサンブル2023」です。辻本 玲(NHK交響楽団)、伊藤悠貴、小林幸太郎、伊東裕(東京都交響楽団)、岡本侑也、上野通明、6人のチェリストによるアンサンブルです。昨年の年末に引き続き、今年の年末にも行くことができました。

▪️12月30日、大掃除もできていないのに、素敵な音楽を楽しむために大阪に出かけました。「奇跡のチェロ・アンサンブル2023」です。辻本 玲(NHK交響楽団)、伊藤悠貴、小林幸太郎、伊東裕(東京都交響楽団)、岡本侑也、上野通明、6人のチェリストによるアンサンブルです。昨年の年末に引き続き、今年の年末にも行くことができました。

パーセル:アリア

ポッパー:アルバムの一葉

フレスコバルディ:トッカータ

ブロッホ:「ユダヤ人の生活」より祈り

ショパン:ノクターン 第2番

メンデルスゾーン:無言歌 op.109

ドヴォルザーク:我が母の教え給いし歌

ポッパー:演奏会用ポロネーズ op.14

フンパーディンク:歌劇「ヘンゼルとグレーテル」より 前奏曲

ラフマニノフ:交響曲 第2番 第3楽章アダージョ

サン=サーンス:序奏とロンド・カプリチオーソ

▪️最後のサン=サーンス「序奏とロンド・カプリチオーソ」には、驚きました。「ツィゴイネルワイゼン」で知られるサラサーテのために作曲された作品で、バイオリンの名手が弾く曲なんですが、それを6人のチェロで演奏されました。まさしく「奇跡のチェロ・アンサンブル」でした。このアンサンプルで演奏される多くの曲は、メンバーのお一人である小林幸太郎さんによって編曲されています。6人のチェロの名手の皆さんの演奏能力を最大限引き出すように編曲されているようです。

▪️以下の動画は、「奇跡のチェロ・アンサンブル2022 公演ダイジェスト」です。

▪️6人のチェリストのうちのお一人、伊藤悠貴さんの演奏です。

2023年、ありがとうございました。

▪️今日は大晦日です。少し寝坊をしましたが、大掃除に取り組みました。まず1階のリビング等の床を掃除して、窓を拭いて。2階の部屋の掃除をして、窓も拭いて。自分の書斎も整理整頓をして。私としてはかなり丁寧に掃除したので、昼前から夕方までかかってしまいました。小さな家なんですけどね。

▪️そうやって大掃除をしていると、いろいろ気がつくことも出てきます。室内灯の埃が気になったり、その埃の掃除をしていたら電球が切れていることに気がついて…。上の方だけではありません、下の方も。リビングの床を拭いていたら、椅子の足のソックス(わかりますか)がゆるゆるになっているのに気がついて…。あわてて近くのホームセンターに駆け込みました。今日は大晦日で18時半で閉店だとか。まあ、なんとか大掃除を終えることができました。もっと計画性のある性格だったらね、こんなことにはならないんですけど。定期的に仕事や生活の「棚卸し」をする必要があるということですね。あと、高校の同窓会に出席したからかもしれませんが、今日のような大掃除は幾つまでできるんだろうなあと…2階の窓を拭きながらちょっと不安になってきました。

▪️19時頃から年越し蕎麦をいただきながら、NHKの「紅白歌合戦」を視ていました。知らない若者ばかりで…、録画している番組に切り替えました。まあ、大掃除も無事に終えてちょっと落ち着いてきましたかね。なんとかお正月を迎えることができそうです。年賀状を出していた頃は、まだまだバタバタが続いていましたが、今はもう失礼させていただいています。ということでして、皆様、今年もいろいろお世話になりました。歳を重ねるたびに、今までできていたことができなくなっているように思います。皆様に支えていただいて、なんとかなっているのかもしれません。どうか引き続きお支えください。よろしくお願いいたします。

▪️ 1月2日には、娘の家族がやってきます。もちろん、ひなちゃんとななちゃんも。3日は、奈良で親族の皆さんとの新年会です。毎年恒例の行事です。正月らしい正月を過ごします。しかし、5日からは仕事に戻ります。卒論の指導です。いやはや…。

▪️話は変わります。このブログをご覧いただいている方はご承知のことと思いますが、私は龍谷大学吹奏楽部の部長をしています。龍谷大学吹奏楽部は、4回連続で吹奏楽コンクールで金賞、金賞を受賞した大学の中でも、一番高い評価をいただいてきました。大変、部長をさせてもらっていることに誇りを感じています。もちろん私は音楽的には何も貢献できません。ただいるだけの部長です。まあ、大学の課外活動の部長(あるいは顧問)ってそんな感じなのかもしれません。ただ、何か問題が発生したときには、もちろん先頭に立って部を支えます。その覚悟でいつも部長をしています。それが大切な仕事になります。

▪️吹奏楽部の運営のために、部長・副部長、監督・コーチ、そして学生の代表である幹事長や副幹事長、そして補佐をされている学生の皆さんとLINEグループを作っています。先ほど、幹事長の大島拓巳さんから投稿がありました。1年間を振り返っての挨拶のメッセージでした。「これからはOBとして、一番近くで応援させていただきます! 」という言葉で締めくくられていました。嬉しいですね。そして、その後に「大島拓巳が退出しました。」のメッセージも。これから、続々と、「〜が退出しました。」のメッセージが出てくるはずです。とても寂しい気持ちになります。

▪️このXへのポストは、龍谷大学吹奏楽部のものです。ぜひ、ご覧ください。部訓の「音楽・感謝」の原点に大切にした投稿です。

2023年も残り数時間となりました。

今年もたくさんの方々に支えていただき、多くの演奏会を無事終えることが出来ました。

本当にありがとうございました。来年度も、より多くの方々に素敵な音楽をお届けできるよう、感謝の気持ちを忘れず頑張って参りますので、2024年もよろしくお願いいたします! pic.twitter.com/hOc1xtfRqs

— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) December 31, 2023

兵庫高校64陽会の同窓会

▪️昨日は18時から、神戸で高校時代の同級生が集まるイベントがありました。兵庫県立兵庫高等学「64陽会」の同窓会です。私たちの高校全体の同窓会組織は「武陽会」といいますが、それとは別にそれぞれの学年の同窓会組織を、兵庫高校の前身である戦前の旧制第二中学校の1期生から数えた数字で「◯陽会」と呼んでいます。私たちは、64期生になるので「64陽会」になります。今回は、高3の時のクラスメイトにお声掛けいただき参加することができました。

▪️私は、高1の2学期に試験を受けて、広島県立皆実高校から兵庫高校に編入しました。人生で一番頭脳が冴えていた時代だと思いますが、試験に合格することができました。私個人は自ら進んで編入したいわけではなかったのですが、父親の転勤で仕方なく…。もし、編入試験に合格していなかったら、人生は大きく変わっていたと思います。たぶん。

▪️ということで、私は「転校生」でした。何度も転校してきたので、特に不満はありませんでしたが、中学時代からの仲間がいる同級生の皆さんとは、少し違っている感じがありました。神戸は生まれた土地ではありますが、いたのは5歳になるまでで、16歳で故郷に戻ってきても、どこか知らない土地に来たという感覚がありました。とはいえ、入学時期が半年ほど違うだけですから、同級生には「ウェルカム!」な感じで迎え入れてもらえたように記憶しています。それでも、自分は同級生の皆さんとは異質なところを感じていました。それは、「転校生」の性(さが)のようなものなのかもしれません。

▪️昨日は、わざわざ卒業アルバムを持参して参加しました。記憶にある方たちとはすぐに、記憶にない方とも、アルバムを通してお話ができました。もっとも、多くの皆さんは(自分も含めて)アルバムに写っている高校生当時とは、ずいぶん「変化」しているわけで…。しかし、変化している同級生から、たくさんお声がけをいただきました。また、じっくりお話をすることができました。「転校生」としては、とても嬉しかったです。また、こういう同窓会が企画されるそうなので、ぜひとも参加したいと思います。今日は、いろいろ懐かしい歌を同級生と一緒に歌う企画もありました。山本コータローの「岬めぐり」、懐かしかったです。今日は、団塊の世代の皆さんが経験された「歌声喫茶」の意味がよ〜くわかりました。

▪️写真についても、少し説明をしておきましょう。トップの写真、同級生の炭谷吏一さん(左)のバンドの演奏です。炭谷さんはずっと音楽に取り組んでこられてきました。高校在学中から、お兄様とご一緒のフォークグループでプロデビューされていたからです。フォークといっても、あえていえば、パンクっぽいフォークでしょうか。昨日は、委員長としても、会場を盛り上げるミュージシャンとしても、大活躍されました。ご自身のライブステージの後は、私たちの高校時代に流行した歌を、会場全体で一緒に歌うことができました。少し前に「歌声喫茶」と書いたのはそういうことなんです。

▪️同級生の皆さんとは、いろいろお話をすることができました。同じテーブルの方はもちろんですが、わざわざ私に話をしにきてくれる方もおられました。ありがたいことですね。私たちは今年度で65歳になったか、これからなりまります…かなんですが、このような同窓会では、ここまでいろんな人生があったことを、お互いに知ることになります。もちろん、細かなことはわかりませんが、それぞれのこれまでの人生全体を感じ取るような感じでしょうか。これって大切なことなのかなと思います。また、これは同総会では「あるある」の話ですが、身体の不調とか、親の介護とか、どうしてもそういうことが話に出てきます。私のテーブルでは歯が抜けたのでインプラントしたとか、いろいろそういうのがあります。こういうのも、できればないほう方が、健康な方が良いわけですが、お互いの老いを確かめ合う、つまり「みんな、同級生は同じだね〜」という気持ちになれるのは、良いことなのかなと思っています。65歳を迎えた私たちが、残りの人生を、お互いに支え合うような気持ちになれるからです。

若林義人監督退職記念コンサート

▪️来年の2月24日(土)に、京都コンサートホールで、今年度で定年退職される若林義人音楽監督の「退職記念コンサート」が開催されます。少し前の投稿に書いたことをもう一度、繰り返しておきたいと思います。

▪️来年の2月24日(土)に、京都コンサートホールで、今年度で定年退職される若林義人音楽監督の「退職記念コンサート」が開催されます。少し前の投稿に書いたことをもう一度、繰り返しておきたいと思います。

▪️龍谷大学吹奏楽部は、1983年より若林監督にご指導をいただいています。今年度で40年を迎えます。1992年に全日本吹奏楽コンクールに指揮者として初出場して以来、23回の全国大会出場を果たし、金賞が14回、銀賞が9回という輝かしい成果を残されてきました。そして、龍谷大学吹奏楽部を全国一の学生バントに育てあげてくださいました。

▪️今回の記念コンサートでは、現役部員も演奏を行いますが、吹奏楽部のOB・OGの皆さんが中心となって企画・運営、そして演奏をされます。また、ソリストとして、若林監督との厚い信頼関係のもと、長年にわたり龍谷大学吹奏楽部と共演をしてくださった外囿祥一郎先生をお迎えいたします。

▪️当日は、第I部 現役ステージ、第II部 OB・OGステージ、第Ⅲ部合同ステージの3部構成になっています。チケットぴあでチケットの発売も始まっているようです。私のところにも、OB・OGの皆さんも週末に懸命に練習に取り組まれている情報が届いています。当日は、以下の作品を演奏する予定とのことです。

シンフォニア・ノビリッシマ / R.ジェイガー

アマポーラ / J.M.ラカーリェ

高度な技術への指標 / 河辺 公一

さくらのうた / 福田 洋介

特別演奏会委嘱作品 / 酒井 格

大序曲「1812年」 / P.I.チャイコフスキー 他

大阪駅の「天空の農園」

▪️ひとつ前の投稿にもあるように、昨日は、龍谷大学吹奏楽部の定期演奏会でした。終演後はホール近くのバルでレセプションが開催されたので、あらかじめホテルを予約して宿泊しました。帰宅する際、大阪駅で上に登るエスカレーターが気になり、行けるところまで登ってみました。すると最後は階段になり、14階に「天空の農園」という場所を発見しました。本当に野菜を植えてありました。

▪️植えてあったのは、芽キャベツ、ケール、田邉ダイコン、天王寺カブラ、カリフラワー等です。どうして、ビルの屋上にこのような施設を設けたのか、その理由がよくわからないのですが、素敵だと思いました。コンセプトについても知りたいなと思いました。農園なんですが、公園でもあります。

▪️この「天空の農園」からは、豊中、尼崎、伊丹、宝塚、西宮方面がよく見えました。思い出深い、西宮の甲山が見えないかなと思ったのですが、ビルに隠れて見えませんでした。残念。梅田スカイビルの手前、開発工事が行われています。「グラングリーン大阪」というらしいですね。大阪で進んでいることを普段意識することもなくなっているので、この「グラングリーン大阪」のことを全く知りませんでした。梅田界隈を歩いていると、人が多くて…。自宅のある滋賀に戻ると、何かホッとしているような気がします。

龍谷大学吹奏楽部 第50回定期演奏会

▪️昨日は、大阪のザ・シンフォニーホールで龍谷大学吹奏楽部の第50回定期演奏会が開催されました。ご来場くださった皆様、オンライン配信をご視聴いただいた皆様、本当にありがとうございました。ホールの中は、吹奏楽ファンの皆さんでいっぱいになりました。本当に申し訳ないのですが、ずいぶん以前にチケットは売り切れてしまいました。補助席も出したようですが、消防法等の縛りがあり、それにも限界があったようです。申し訳ありませんでした。

▪️さて、昨日のプログラムですが、以下の通りでした。

【第1部】

1 Journey through the Stratosphere (作曲 R.ガランテ)

2 Turbine(作曲 J.マッキー)

3 ドラゴンの年[2017年版](作曲 P.スパーク)【第2部】

1 歌劇「サムソンとデリラ」よりバッカナール(作曲 C.サン=サーンス 編曲 松本昇一)

2 Euphonium Concerto(作曲 高昌帥)

3 交響詩「ローマの祭り」(作曲 O.レスピーギ 編曲 仲田守)

▪️私は学生時代オーケストラで活動をしていたので、どうしても最後の「ローマの祭り」に注目することになります。イタリアの作曲家レスピーギ(1879 – 1936)は、ローマの様々な要素を題材にした交響詩を3つ作曲しています。「ローマの噴水」、「ローマの松」、そして「ローマの祭り」です。「ローマ三部作」と呼ばれています。私自身は、大学院生の頃に「ローマの松」を演奏したことがあります。ただし、現役部員としてではなく私はエキストラとして後輩の皆さんの演奏のお手伝いをしました。そのような遠い昔の経験があるものですから、「ローマの祭り」についてもかなり期待していました。そして実際、今回の定演での「ローマの祭り」は圧倒的な素晴らしい演奏でした。大変感動いたしました。

▪️この6枚の写真は、リハーサルを終えて開演までの時間に撮ったものです。若林監督と児玉コーチのお2人に、4回生の皆さんからひとりひとりのメッセージを書いた素敵なTシャツが贈られました。私の顔の後ろで部員の皆さんがピースサインを出しておられるのは、集合写真撮影のためにステージに集まった際、自撮りで写したものです。皆さん、ここまで目一杯練習を積み重ねてこられてたからでしょう。緊張感が微塵もありません。それだけ努力してこられたのだと思います。余裕がありますね。最後の1枚は、パーカッションの皆さんがご指導してくださった早坂雅子先生に記念品をお渡しし、記念写真を撮っているところです。先生も、嬉しそうですね。素敵です。

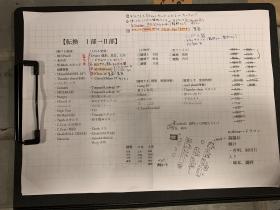

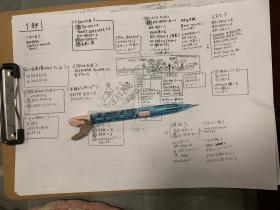

▪️上の2枚の写真、これは楽屋裏に置かれていた書類です。パーカッションの皆さんのものです。吹奏楽で使用するパーカッションに関連する楽器は非常に多種多様にわたります。しかも第1部と第2部とでは楽器が違います。舞台転換の際に、「捌ける楽器」と「入れる楽器」が細かくリストアップされています。そして作業の分担も明記されています。もうひとつの書類は、第1部での多種多様な楽器の舞台配置を書いたもののようです。事前に十分に打ち合わせをしているから、限られた時間の中でミスなく楽器を配置することができているのでしょう。おそらく他大学の吹奏楽部でも同様なのだと思いますが、こういう裏方の大切な仕事、毎回の反省を元にバージョンアップを積み重ねながら、先輩から後輩へと受け継がれているのではないかと思います。

▪️上の2枚の写真、これは楽屋裏に置かれていた書類です。パーカッションの皆さんのものです。吹奏楽で使用するパーカッションに関連する楽器は非常に多種多様にわたります。しかも第1部と第2部とでは楽器が違います。舞台転換の際に、「捌ける楽器」と「入れる楽器」が細かくリストアップされています。そして作業の分担も明記されています。もうひとつの書類は、第1部での多種多様な楽器の舞台配置を書いたもののようです。事前に十分に打ち合わせをしているから、限られた時間の中でミスなく楽器を配置することができているのでしょう。おそらく他大学の吹奏楽部でも同様なのだと思いますが、こういう裏方の大切な仕事、毎回の反省を元にバージョンアップを積み重ねながら、先輩から後輩へと受け継がれているのではないかと思います。

▪️定期演奏会が終わっても、余韻に浸っている時間はありません。様々な楽器を梱包してトラックに積み込む撤収作業を限られた時間の中で済ませなければなりません。すべてのパートの皆さんが全員でこの撤収作業にあたられます。特に、パーカッションの楽器は先ほども述べたように多種多様になります。それらの楽器の撤収については、他のパートの皆さんも全力で手伝います。さすがに、昨日は4回生の皆さんは慰労のレセプションに向かいましたが、おそらく撤収作業を1回生から3回生までの全員で取り組まれたのだと思います。部員の皆さんは、音楽だけでなく、このような細かな作業、そして組織の運営等も含めた課外活動全体の中で、本当にしっかりと鍛えられていくことになります。

卒論の指導と最後の練習

▪️明日は、いよいよ龍谷大学吹奏楽部の第50回定期演奏会が、大阪のザ・シンフォニーホールで開催されます。ということで、定期演奏会前の最後の練習を見学させていただきました。

▪️明日は、いよいよ龍谷大学吹奏楽部の第50回定期演奏会が、大阪のザ・シンフォニーホールで開催されます。ということで、定期演奏会前の最後の練習を見学させていただきました。

▪️今日は午前中から大学に来ることになっていました。卒論の指導です。ところが、またまたJRの遅延で大学には予定よりも1時間半ほど遅れての到着になりました。待ってもらっていたゼミの4回生のお2人とは、それぞれオンラインと対面とで面談をしました。今日のお2人はしっかり頑張って卒論に取り組んでおられます。まずはひと安心。武道に「型」があるように、論文にも「型」があります。そのような論文の「型」にもいろんなパターンがありますが、私のゼミでは、フィールドワーク(質的調査)に取り組むことになっているので、実証的な研究の典型的なパターンを念頭に指導してきました。また、ゼミの卒業生の皆さんが執筆した卒論の中で「優秀卒業論文」に選ばれたものを、丁寧に読むように指導もしてきました。「先輩の優秀卒業論文をしっかり読みなさい」と口を酸っぱくしていってきましたが、しっかり読んでくれている学生さんとそうでない学生さんがいます。不思議なことですけど。残りのゼミ生は頑張ってくれているのかな…心配です。

▪️今年度は来月の1月15日(月)が最終提出日になっていますが、ゼミ生の皆さんには12日(金)までに提出するようにと伝えてあります。提出するといっても、manabaというクラウド型教育支援サービスを使って提出します。ぎりぎりまでブラッシュアップして、提出してほしいと思います。12月30日から1月4日までは私自身も休暇をとりますが、1月5日からは頑張るゼミ生にお付き合いすることになります。また、お尻を叩くことになります。多くの大学教員の皆さんも同じだと思いますが、「しんどい季節」です。

▪️さて、ゼミの卒論指導が終わった後は、教務課の職員の皆さんに年末のご挨拶をしてから、吹奏楽部の練習場へ向かいました。部員の皆さんの仕上がり具合を見せていただきました。立派な演奏をされています。今日は、細かな調整の段階です。

▪️明日の定期演奏会は、朝9時45分に全員集合して最後のリハーサルが始まります。若林義人音楽監督が監督として最後の指揮をされる記念すべき定期演奏会になります。龍谷大学吹奏楽部は、1983年より若林監督にご指導をいただいています。今年度で40年を迎えます。1992年に全日本吹奏楽コンクールに指揮者として初出場して以来、23回の全国大会出場を果たし、金賞が14回、銀賞が9回という輝かしい成果を残されてきました。そして、龍谷大学吹奏楽部を全国一の学生バントに育てあげてくださいました。ありがとうございました。明日はチケットを入手できなかた皆様も、どうかYouTubeの無料配信をご視聴いただければと思います。よろしくお願いいたします。

▪️無料配信をご希望の皆様、どうか以下をクリックしてご視聴ください。17:30配信開始、18:30開演です。お待ちしております。