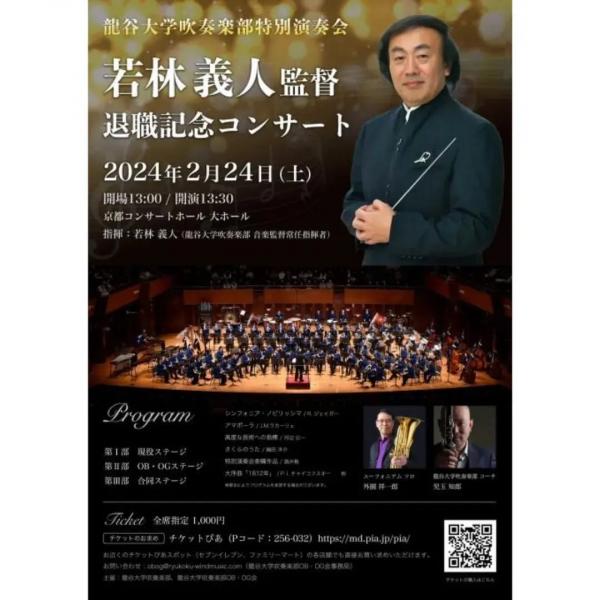

龍谷大学吹奏楽部特別演奏会「若林義人監督退職記念コンサート」リハーサル

▪️本日23日はリハーサル、明日24日はいよいよ「若林監督退職記念コンサート」が開催されます。OB・OGの皆さん、そして現役の皆さんが演奏されます。龍谷大学吹奏楽部 OBOG 会 220 名、龍谷大学吹奏楽部現役生 150 名、あわせて370名の皆さんが出演いたします。さらに、普段指導をしてくださっている学外の先生方も一緒に演奏してくださいます。ありがとうございます。私は、例によっているだけなんですが、明日のリハーサルから見学させていただきます。

【追記】

▪️今日は、「若林監督退職記念コンサート」のリハーサルを、京都コンサートホールで行いました。この写真は、3部の最後の曲。チャイコフスキーの「1812年」です。OBOGの皆さんと現役生の皆さん、あわせてこれだけの人数で演奏します。すごいです‼︎

明日お越しいただけない皆様も、ぜひこちらのYouTubeでご視聴ください。

【開催日】2024年2月24日(土)

【開場】13:00

【開演】13:30

【会場】京都コンサートホール

【出演】若林義人 / 外囿祥一郎 / 児玉知郎

龍谷大学吹奏楽部 / 龍谷大学吹奏楽部OB・OG会【プログラム】

構成

第Ⅰ部 現役ステージ

第Ⅱ部 OB・OGステージ

第Ⅲ部 合同ステージ曲目

シンフォニア・ノビリッシマ / R.ジェイガー

アマポーラ / J.M.ラカーリェ

高度な技術への指標 / 河辺 公一

さくらのうた / 福田 洋介

特別演奏会委嘱作品 / 酒井 格

大序曲「1812年」 / P.I.チャイコフスキー 他

冬の立山連峰

▪️少し前の投稿で、20日、富山県美術館に行き、そして企画展「倉俣史郎のデザイン 記憶の中の小宇宙」を観覧しましたことを投稿しました。旅行の途中に、NHKの美術番組「日曜美術館」で知った倉俣史郎さんの企画展を観覧できたのは良かったです。ただし、残念なことも。繰り返しになりますが、この美術館からは晴れていれば立山連峰がバッチリ眺めることができるはずなのです。美術館の2階から屏風のように横に広がる立山連峰が見えるはずなのですが…、残念でした。

▪️最終日の21日。富山市の中心市街地から日本海の方の海岸や神通川の河口のあたりに岩瀬という場所があります。江戸時代は北前船がやってくることで大変栄えていたようです。ここには、「満寿泉」(ますいずみ)の銘柄で知られる枡田酒造店があります。こちらの酒造会社も、北前船の歴史と関係しているようです。今回の富山旅行での私の目的のひとつは、この岩瀬にある廻船問屋の森家の屋敷を訪問することでした。北前船に強い関心があるからです。ところが、元旦の震災のため、森家の屋敷、現在は立ち入ることができなくなっていました。残念。この日はとても寒く、この岩瀬の町中をゆっくり散策することはできませんでしたが、雰囲気の良い街並みでした。先ほどの枡田酒造店の社長さんは、まちづくり会社を発足させて、この地域の活性化に取り組んでおられるようです。詳しくは、こちらをご覧ください。この中にある「自分のため、身近な人のために行う切実な「まちづくり」」というのが素敵だなと思いました。

▪️で、この岩瀬でどこに行ったかというと、富山港展望台に登りました。神通川の河口の近くに25mほどの展望台が建設されているのです。昭和60年だそうです。写真は、この展望台からの景色です。冷たい雨が降って、さらに強い風も時々吹いてきます。そのような天気ですから、遠くは真っ白。晴れていれば、ここから立山連峰がバッチリ見えるはずなんですが。ガラス窓に、山々の輪郭が書いてあります。ただ、土地の皆さんにお聞きしても、一冬の間に、空が真っ青に晴れ渡って、雪の立山連邦がバッチリ見える日は限られているといいます。さあて、困りました。

▪️そこで思いつきました。天気予報の1週間程度の予報を元に、富山の天気の移り変わりを確認して、市内に設置されたライブカメラで確認するのです。早朝、空が晴れ渡って立山連峰がはっきり見えそうだと確信を得たら、急いで、富山に向かうのです。昼から夕方まで景色を堪能して、晩は、とても深い富山湾の地形と立山からの湧水により育った美味しい海の幸を堪能するわけです。良いプランです。来年の冬こそは、実現させたいと思います。

▪️もうひとつ。動画を。こんなふうに見えるらしいです。

立山連峰からの海底湧水と富山湾の深さが生み出す海の幸

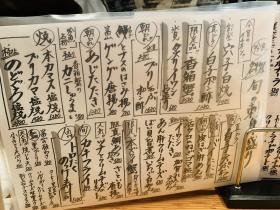

タラの白子のポン酢/本ズワイ蟹の身とカニ味噌共和え

写真を撮る前に思わず一切れ食べてしまった「プリシャブポン酢」/シロエビの天ぷら

アナゴの白焼/カニ焼売

ツナとクリームチーズのリエット

▪️2月19日から21日までの富山旅行で、富山の海の幸、いただきました。ありがとうございました。20日の晩のお店は「吟魚」さん。人気店で、予約しないと難しいお店のようです。私も予約して行きました。というのも、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」にお越しになったお客さんから、「富山に行くのならば吟魚でしょ」と教えていただいていたからです。写真の魚を中心とした料理以外に、野菜の料理についてもきちんといただきました。血糖値の管理しています。

▪️ところで、どうして、こんなに美味しい海の幸が豊富なのか。それを知るためには、富山湾を地学的・生態学的な側面から理解する必要があります。こちらの「富山の魚が美味しいのは、海底の地形に理由がある」では詳しく説明されていますね。「一年中が、旬。うまさすぐそこさかなは富山」というサイトの中でも、「富山のさかながうまい理由」が説明されいます。

「天然のいけす」富山湾

日本近海には約3,400種の魚がいて、そのうち日本海には約800種、

そして富山湾には約500種の魚がいると言われています。

立山連峰の標高は約3,000m、富山湾の水深は約1,000m。

この4,000mもの高低差が、富山湾のお魚のおいしさの最大の秘密。

大自然の滑り台のような高低差のおかげで、立山連峰の森の成分と酸素をたっぷり含んだ水が富山湾に注ぎ込んでいます。

▪️以下は、自然科学的な立場から富山湾の特徴について説明しているサイトです。富山湾の海底からは湧水、水が湧き出ているそうです。これは、立山連峰の山々に降った雨が、山の腐葉土の中で栄養をたっぷり吸収して、それらの水は地下水として海に運ばれて海底湧水として噴き出しているのだそうです。もちろん河川の水も海に栄養分を補給する役割を担っているのですが、湧水は時間をかけて地下を流れるので、窒素やリンなどをたくさん吸収しており、河川の水と比較してはるかに栄養分が豊富なんだそうです。そのような栄養分が富山湾の生態系を豊なものにして、美味しい海の幸を生み出すことになるのです。

「『木一本、鰤千本』-豊かな海を育んだ海底湧水の秘密(張勁・富山大学教授)」

「巡回する水、つながる水~日本海と富山湾の調査から~」(富山大学大学院理工学研究部 教授 張勁)

「富山の水循環から世界へ〜気候変化が地下水・沿岸海域・海洋生態系へ与えるインパクト〜」(地球生命環境科学専攻 博士課程1年 片境紗希)

▪️富山湾面白いですね。背後には立山連峰、加えて富山湾は水深1,200m。その落差は4,000m。短い距離の間で、これだけの落差がある地形は世界的に見ても珍しいそうです。その富山湾の地形は能登半島とも関係しているのでしょうね。どうして富山湾はこんなに深いのか、調べてみます。もう一度、この辺りのことをしっかり勉強することにします。再び、富山に行きたいと思います。

【追記】▪️こうやって豊な海の幸が生み出される背景を調べると実に楽しいですね。「大人の修学旅行」といった感じです。ひとつ前の投稿「扇状地と湧水」も含めて、地学、地理、歴史、生態、そして美味しい食事も含めて、富山を堪能しました。楽しめました。こういう「大人の修学旅行」が、滋賀県でも、「世界農業遺産 琵琶湖システム」をテーマにして実施できたら良いなというのが、私の願望なのです。「琵琶湖システム」が生み出す食材を「点」として消費するだけでなく、それらがつながって「線」になり「面」担って、それらを「舌」と「頭」と「心」で味わえるような「大人の修学旅行」。これから考えていきます。

扇状地と湧水

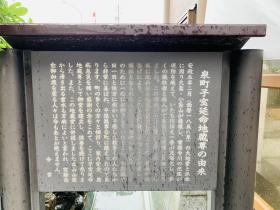

▪️富山旅行の3日目の最終日(2月21日)、富山市内にある「石倉町の延命地蔵」を訪ねました。ここは湧き水が出てくるのですが、たくさんの方達がその水を汲みにこられていました。詳しくは以下の「立山黒部ジオパーク」のサイトにある説明をお読みいただきたいのですが、ここは「常願寺川が運んだ土砂の堆積によってつくられた、扇状地の扇端部」なのです。立山の積もった雪が溶けて、扇状地に染み込み、非常にゆっくりと地下を流れて、扇状地の一番端から湧き出てくるのです。その湧き水と延命地蔵信仰とが融合しているわけですね。

▪️富山旅行の3日目の最終日(2月21日)、富山市内にある「石倉町の延命地蔵」を訪ねました。ここは湧き水が出てくるのですが、たくさんの方達がその水を汲みにこられていました。詳しくは以下の「立山黒部ジオパーク」のサイトにある説明をお読みいただきたいのですが、ここは「常願寺川が運んだ土砂の堆積によってつくられた、扇状地の扇端部」なのです。立山の積もった雪が溶けて、扇状地に染み込み、非常にゆっくりと地下を流れて、扇状地の一番端から湧き出てくるのです。その湧き水と延命地蔵信仰とが融合しているわけですね。

富山市街を流れる「いたち川」沿いには、延命地蔵尊がいくつも祀られています。安政5年(1858)に発生した飛越地震により、立山カルデラの一部が大崩落し、溜まった土砂が自然のダムを作り、それが決壊して常願寺川からの濁流が町を襲いました。多くの死者や病人が出たなか、夢のお告げで川底からお地蔵様を引き上げて奉ったところ多くの病人が救われたと伝わっています。石倉町の延命地蔵が祀られている場所は、常願寺川が運んだ土砂の堆積によってつくられた、扇状地の扇端部にあたります。扇状地はたびたび洪水に見舞われますが、扇端部では豊かな水の恩恵を受けることができます。この場所では、扇状地に染みこんだ立山の豊富な雪解け水が、清純な地下水となって湧き出し、万病に効くといわれ延命地蔵の水として人々に利用され続けています。

▪️富山平野の背後には、北アルプスや飛騨高地(飛騨山地)があり、そこからいくつもの急流河川が富山平野に流れ出してきます。そして、水深1200mもある富山湾に注ぎ込んでいきます。そのため、この富山平野にはいくつもの扇状地群が発達することになりました。東側から、黒部川扇状地、片貝川扇状地、早月川扇状地、上市川扇状地、常願寺川扇状地、そして庄川扇状地です。最後の庄川扇状地=砺波平野は、散居村の景観で有名ですね。こちらの扇状地では、「屋敷林に囲まれた約7,000戸を超える家(農家)が点在」しています。こちらの地図をご覧いただけばわかりますが、投稿線の間隔が広いです。扇状地ではありますが、他の扇状地に比べて傾斜が緩やかです。だからこの扇状地の中央部分は、砺波平野と呼ばれるのでしょう。この庄川扇状地の散居村もいつか見学にぜひ行きたいと思っています。ただ、今回の旅行で訪問したのは、上記の引用にもあるように常願寺川扇状地になります。

▪️富山平野の背後には、北アルプスや飛騨高地(飛騨山地)があり、そこからいくつもの急流河川が富山平野に流れ出してきます。そして、水深1200mもある富山湾に注ぎ込んでいきます。そのため、この富山平野にはいくつもの扇状地群が発達することになりました。東側から、黒部川扇状地、片貝川扇状地、早月川扇状地、上市川扇状地、常願寺川扇状地、そして庄川扇状地です。最後の庄川扇状地=砺波平野は、散居村の景観で有名ですね。こちらの扇状地では、「屋敷林に囲まれた約7,000戸を超える家(農家)が点在」しています。こちらの地図をご覧いただけばわかりますが、投稿線の間隔が広いです。扇状地ではありますが、他の扇状地に比べて傾斜が緩やかです。だからこの扇状地の中央部分は、砺波平野と呼ばれるのでしょう。この庄川扇状地の散居村もいつか見学にぜひ行きたいと思っています。ただ、今回の旅行で訪問したのは、上記の引用にもあるように常願寺川扇状地になります。

▪️延命地蔵尊のあるいたち川は、元々は、この常願寺川を源とする川でした。そして、以前は常願寺川と神通川をつなぐ川だったようですが、今は、常願寺川から取水する「常西合口用水」から始まって、田園地帯、住宅街、市街地を流れて、最後は神通川につながるようです。さて、このいたち川、前述の説明では、地震により自然にできたダムが決壊して、水害の大変な被害にあった地域のようですね。そのあたりのことも含めて、地理的な特徴と災害について解説している「富山平野の土地条件と自然災害-急流河川がつくる扇状地群の平野」をネット上に見つけました。執筆者は、千葉大学で教員をされていた水谷武司先生です。「防災講座: 地域災害環境-日本各地の災害危険性に関わる自然環境・社会要因・災害履歴-」の中の一つの講座のようです。地理的なことに関して素人の私にもよく理解できる解説になっています。関心のある方は、ぜひお読みいただきたいなと思います。富山の地理的な特徴をよく理解できます。

▪️このいたち川に関連して、神通川のことも調べてみました。すると、今の神通川に河川整備されたのは、明治以降のことなんですね。ここではわかりやすい資料をネット上に見つけましたので、そちらのリンク先をここに貼り付けておきます。神通川沿いもよく水害が発生した地域のようです。ただ、明治以降、今の富山市の中心市街地は、河川整備により神通川の流路を変化させ(直線化)さい、その廃川になった跡地にできた場所なのだそうです。埋め立てたわけですね(新たに運河を掘った時に出た土砂で)。そのようなこともあり、土地の方のお話では、今年の元旦の地震によって道路に被害が発生したとお聞きしました。埋め立てた土地は、地震には脆弱ですから。

月刊グッドラックとやま 2003年7月号

月刊グッドラックとやま 2003年8月号

月刊グッドラックとやま 2003年9月号

▪️もうひとつ、「そうなんだ」と驚いたことがありました。このあたりが小説家の源氏鶏太(1912年・明治45年~ 1985年・昭和60年)の故郷であったということです。源氏さんは富山の生まれだったんですね。といっても、お若い皆さんはご存知ないでしょうね。私の年代でも、同世代であれば読むことは少ない小説家なんだと思います。私の場合ですが、亡くなった昭和一桁生まれの両親が、通勤の際に、源氏鶏太の小説を文庫本でよく読んでいて、家に書架に並べてあったその文庫本を高校や浪人の頃に手に取って読んでいたんですね。

▪️もうひとつ、「そうなんだ」と驚いたことがありました。このあたりが小説家の源氏鶏太(1912年・明治45年~ 1985年・昭和60年)の故郷であったということです。源氏さんは富山の生まれだったんですね。といっても、お若い皆さんはご存知ないでしょうね。私の年代でも、同世代であれば読むことは少ない小説家なんだと思います。私の場合ですが、亡くなった昭和一桁生まれの両親が、通勤の際に、源氏鶏太の小説を文庫本でよく読んでいて、家に書架に並べてあったその文庫本を高校や浪人の頃に手に取って読んでいたんですね。

▪️それから、小説家の宮本輝さんが、1978年に第78回芥川賞を受賞した作品『蛍川』は、この投稿で取り上げたいたち川が舞台になっているようです。「いるようです」というのは、私は、宮本さんの『泥の河』と『道頓堀川』は読んでいるのですが、この『蛍川』は未読のように思います。『蛍川』は富山のいたち川が舞台だったんですね。今回は、扇状地と災害、そして源氏鶏太と宮本輝、いろいろ勉強になりました。

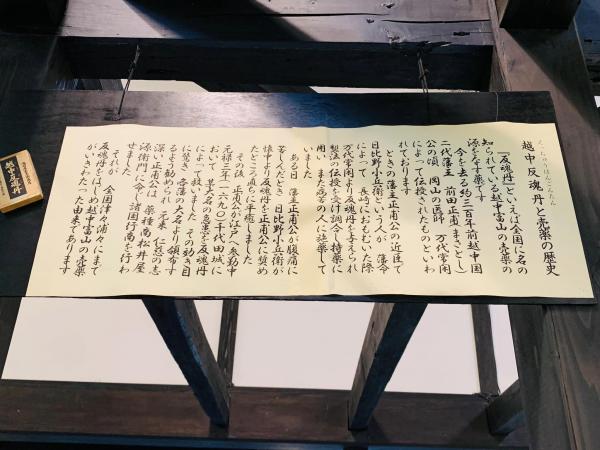

富山の薬屋「池田屋安兵衛商店」

▪️富山といえば、「薬売り」今回の富山旅行(2月19日~21日)では、江戸時代からの歴史をもつ池田屋安兵衛商店を訪問しました。なぜ富山で薬なのか、気になりますよね。特に、富山で薬草がたくさん生産されていたわけではなくて、江戸時代の殿様の経済振興策だったんですね。勉強になりました。では、原料はどこから?こういう資料を見つけました。今は便利です。旅行中に、スマホで調べることができます。

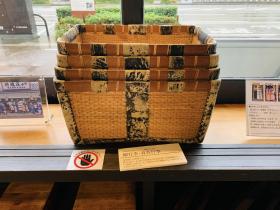

▪️トップの写真ですが、これは昔使われていた丸薬製造機のようです。かつては、一粒ごとに手で丸めて作っていたそうですが、この機械ができてから量産できるようになったとのこと。これは体験学習用で、本物の丸薬ではありませんが、粘土のような感じでしょうか。何か簡単にできそうですが、私がやってみると潰れてしまいました…。

▪️少し説明しないと、この製造機がどういう仕組みになっているのかわかりませんよね。すみません。垂直に立っている部分に、薬の原料が入っています。この垂直の箱の一番下には、横一列に、とても小さな穴が空いています。薬の原料に上から圧力をかけると、この横一列の穴から少しだけ出てきます。穴から少し出た薬を包丁のような道具で切り取ります。包丁のような道具には、粒が、横一列に並びます。それをこの垂直の部分の手前にある黒い部分に並べていきます。写真では、11列並んでいます。こうやって並べた後に、この上から少し重い四角い蓋のような道具で押さえつつ丸くなるように動かします。お店の方がやると、丸くなるのですが、上にも書きましたが私がやると潰れてしまいました。難しいです。

▪️私自身は経験がありませんが、子どもの頃は、富山の薬売りの方が各家庭を訪問されていました。使った薬の分だけ代金を徴収して薬を補充する。そういう商売の仕方でした。柳行李は薬売りの方がこの行李に薬を詰めて遠方のお店や家庭を訪問されていたわけですね。その横は薬箱ですね。看板の展示、左の方は近江国日野町と書いてあります。岡寶充堂…かな。右の岩盤の下に、こんな張り紙が。「越中富山の反魂丹 鼻くそ丸めて万金丹 それをのむ奴ァあんぽんたん」。これも子どもの頃ですが、「鼻くそ万金丹」という言い方をしていましたね。思い出しました。子どもが鼻糞を丸めたりいじったりしていると、そう言ってその子を囃したわけです。

「シリーズ 環境社会学講座」第6巻

新刊3/18頃発売

シリーズ 環境社会学講座 6

宮内泰介・三上直之編『複雑な問題をどう解決すればよいのか—環境社会学の実践』https://t.co/2ZFGoz5QJE環境問題は複雑な問題の束である。解決が難しく、何が解決なのかがわかりづらく、解こうとするほどもつれ、解決したらまた別の問題が生まれてくる。 pic.twitter.com/6ZIjuLKN2m

— 新泉社「シリーズ 環境社会学講座」 (@env_socio_shin) February 13, 2024

▪️3月18日に発売されるそうです。第5章「多層的なガバナンスから流域環境問題の解決を考える――琵琶湖流域における協働の試みから」を執筆しました。ぜひ手に取っていただければと思います。この書籍のタイトルは『〜どう解決すればよいのか』ですが、私自身は、「こうすれば良いのだ」などということ一言も書いていません。むしろ、自分の研究上でいろいろ悩んた上で、つらつら考え方ことを書いています。けっこう、ある意味辛いことでした。だから、自信満々の話ではありません。もし、「こうすれば良いのだ」ということが書かれていることを期待されている方がいらっしゃれば、それは違うと思いますので、あらかじめ申し上げておきます。とはいえ、繰り返しになりますが、ぜひ手に取って、できればお読みいただければと思います。

富山で息ぬき

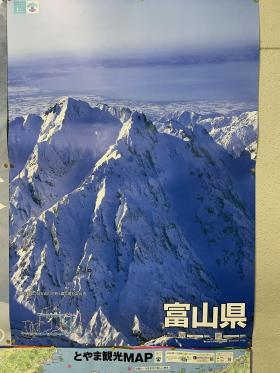

▪️息抜きで、富山県を旅行しています。2泊3日の旅行です。1泊目は、富山県の黒部渓谷にある宇奈月温泉に泊まりました。温泉に浸かって、溜まっていた疲れを取り除きました。今回富山を旅行したのは、雪の美しい立山連峰を鑑賞するためでした。ところが、天気がよくありません。トップの写真は、宇奈月温泉駅(富山地方鉄道)の駅に貼ってあったポスターです。かっこいいですね。剱岳です。素晴らしいですね。剱岳の向こうには、富山平野と富山湾が見えています。ところが、です。今回の旅行で、雨が降り続けています。まったく、立山連峰は見えません。

▪️息抜きで、富山県を旅行しています。2泊3日の旅行です。1泊目は、富山県の黒部渓谷にある宇奈月温泉に泊まりました。温泉に浸かって、溜まっていた疲れを取り除きました。今回富山を旅行したのは、雪の美しい立山連峰を鑑賞するためでした。ところが、天気がよくありません。トップの写真は、宇奈月温泉駅(富山地方鉄道)の駅に貼ってあったポスターです。かっこいいですね。剱岳です。素晴らしいですね。剱岳の向こうには、富山平野と富山湾が見えています。ところが、です。今回の旅行で、雨が降り続けています。まったく、立山連峰は見えません。

▪️Facebookの鉄道関連のグループで親しくさせていただいているBさんに、宇奈月温泉から富山市内に戻るのには、どういう移動が良いでしょうかとお尋ねした時に、以下のアドバイスをいただきました。

車窓でしたら以下のような感じです。まず宇奈月温泉駅から電鉄富山方面に乗る場合は進行右側が良いです。宇奈月温泉駅から愛本駅までは黒部川に沿って走り、そこから一気に黒部扇状地に出て平野を下ります。山が遠くなった頃、左にカーブして電鉄石田駅から右手に富山湾が見えてきます。あいの風とやま鉄道との並走区間になって抜きつ抜かれつになることもあります。

魚津、滑川まで海沿いを並走しますが、この区間は晴れていれば左側の立山連峰もきれいに見えます。再び平野部に入り、上市(かみいち)駅でスイッチバックして富山に向かいますが、その途中の寺田駅と稲荷町駅では進行左手から別の路線が合流し、駅は合流線路の真ん中で扇状に広がっています。終点の電鉄富山駅は現在改良工事中で少々狭くなっており、電車が直列に停まることもあります。

▪️せっかくBさんからアドバイスをいただいたのですが、外は雨。残念ですが、地図を眺めながら、おそらく今はこういう風景が見えているのだろうなと想像をしながら移動しました。富山駅に到着した後は、「富山市ガラス美術館と」と「富山県美術館」にいきました。「富山県美術館」では、企画展「倉俣史郎のデザイン 記憶の中の小宇宙」を観覧しました。NHKの番組「日曜美術館」で知った倉俣史郎さんの企画展を観覧できた良かったと思います。ただし、残念なのは、この美術館からは晴れていれば立山連峰がバッチリ眺めることができるはずなのですが、今日はこんな感じでした。

▪️せっかくBさんからアドバイスをいただいたのですが、外は雨。残念ですが、地図を眺めながら、おそらく今はこういう風景が見えているのだろうなと想像をしながら移動しました。富山駅に到着した後は、「富山市ガラス美術館と」と「富山県美術館」にいきました。「富山県美術館」では、企画展「倉俣史郎のデザイン 記憶の中の小宇宙」を観覧しました。NHKの番組「日曜美術館」で知った倉俣史郎さんの企画展を観覧できた良かったと思います。ただし、残念なのは、この美術館からは晴れていれば立山連峰がバッチリ眺めることができるはずなのですが、今日はこんな感じでした。

▪️天気予報では、明日も雨です。おそらく、今回は、美しい立山連峰を眺めることはできないでしょうね。残念ですが、仕方がありません。でも、来年の冬、もう一度、富山を訪問しようかなと思っています。今年は、暖冬のせいで、まとまった積雪がありません。まあ、雪がなく移動しやすいわけですが、せっかく冬に来たのに…ちょっと残念な気持ちも。地元の方たちは、暖冬のせいで雪が少なく今年はたすかる…と思っておられたら申し訳ないのですが、もう少し北陸の冬を感じたかったですね。もっとも、食事は、北陸を味わっています。そのことについては、また別途、投稿したいと思います。

しばしの息抜き

▪️ちょっと息抜きさせていただきます。本日、JRの特急サンダーバードで北陸、富山県にに向かいました。

▪️ちょっと息抜きさせていただきます。本日、JRの特急サンダーバードで北陸、富山県にに向かいました。

▪️写真は駅弁です。この器に入った「たこ飯」のことを、かなりの頻度で投稿されている方がfacebookのお友達におられて、その方のことが頭に浮かび、明石の「ひっぱりだこ飯」を購入しました。向かっている北陸の方向と逆なんですが…。この器、食べたあとは捨てずに自宅に持って帰ろうと思っています。

で、左側は?これ、自宅から持参した野菜です。息抜きの間も、「ベジファースト」(ベジタブル=野菜から最初に食べる)をできるだけ維持できるように…ということです。不自由な身になっていますが、その状況を前向きに生きています(^^;;。

▪️今回の富山県での息抜き、前々から計画していました。ただ、能登半島の地震の後、あまり深くも考えずに、なんとなく「行き先を変更するかな」と思っていたのですが、東京での研究集会でお会いした富山県出身の方から「ぜひとも、なんとしても計画を変えずに、富山にお越しください」と強くおっしゃっていただき、当初の予定通り富山に向かうことにしました。なんとなく、自ら「観光の風評被害」に加担していたのだなと、深く反省しています。

立山連峰と路面電車

富山に住んでいてよかった#立山連峰 pic.twitter.com/I1WKPkNpa1

— 富山市観光協会 (@toyamacitykanko) February 18, 2024

▪️富山市観光協会のXへのポストです。素晴らしい。明日から、富山県に行く予定になっています。ただし、この動画のように天候はよくないんですよね。それが、ちょっと残念。

防災訓練

▪️今日は、暮らしている地域の自治会の防災訓練でした。訓練の内容は、①避難行動訓練、②安否確認訓練、③AEDを用いた救護訓練、④簡易担架の作成・搬送訓練でした。雨が降ったり止んだりで、開催できるかなと心配していましたが、予定通り開催されました。訓練は、自治会の主催ですが、消防署の職員の方達が講師してくださいました。ありがとうございました。

▪️今日は、暮らしている地域の自治会の防災訓練でした。訓練の内容は、①避難行動訓練、②安否確認訓練、③AEDを用いた救護訓練、④簡易担架の作成・搬送訓練でした。雨が降ったり止んだりで、開催できるかなと心配していましたが、予定通り開催されました。訓練は、自治会の主催ですが、消防署の職員の方達が講師してくださいました。ありがとうございました。

▪️この防災訓練の冒頭の①では、「全員無事」を道路から見えるところに掲出することになっていました。まだ、正式の「全員無事」カードがないので、とりあえず紙に印刷したものです。全世帯にカードを用意しようとすると、それなりに費用がかかるから…らしいです。最近、災害時に黄色いハンカチを掲げる取り組みをしている地域がありますが、あれと同じことなのかなと思います。

▪️ ③のAED を使った訓練ですが、講習用の模型を使ったものでした。しかも、実際に自分でやっみるのではなく使い方の説明を受けるという感じかな。大学で何度か訓練をしましたが、年1回はAEDの訓練を自分でやっておかないと、いざというときに対応できないんじゃないのかなと思ってきました。だから、できる限り訓練を受けるようにしています。あと、参加者から、「そもそも、近くのどの場所にあるのでしょうか」という質問が出ました。これも普段よくわかっていないといけません。ネットには、「日本全国AEDマップ | 全国のAED設置場所マップ」というものがあります。これも参考になりますね。

▪️でも、AEDよりも大切なのは、胸骨圧迫(心臓マッサージ)ですね。これは、訓練用のピンク色のハートが置かれていました。それをきんと押せれば、ピューという音がします。なかなか力がいります。救急車がやってくるまで(8.5分~9分)、この胸骨圧迫を継続しなければなりません。1人では難しいように思います。何人かで交代するのであれば、なんとかなるかな。

▪️ 1人の方が倒れて心臓が止まっている場合、救急車を呼んでくれる人(途中で胸骨圧迫を交代してくれる人)、近くのAEDを取りに行く人、自分も含めて3人が必要になります。どうしたものでしょうね。例えば、家の中で心房細動で意識がなくなったら、お一人だとまず助かりませんね。お二人でも、お二人とも高齢者だったら対応が難しいかもしれません。訓練の時のようにはいきそうにありません。さあて、困ったなと思いましたが、でも、アップルウォッチは、離れた家族に通知をしてくれるようですね。なるほどな〜。