ウォーキングキャンペーン2024

▪️職場の健康管理センターから、画像のようなエクセルのファィルが送られてきました。今年もセンターが主催するウォーキングキャンペーンに参加することにしたからです。現在70名(アスリートコース8名・通常コース62名)の方がエントリーされているそうです。私は、もちろん通常コース。アスリートコースの皆さんはちょっと尋常ではないのです。ウォーキングというよりも、ランニング、トレイルランニングの方達かもしれませんね。走っても競技ではないので問題ありません。大切なのは、歩数と体重です。通勤時の歩数も入ります。

▪️職場の健康管理センターから、画像のようなエクセルのファィルが送られてきました。今年もセンターが主催するウォーキングキャンペーンに参加することにしたからです。現在70名(アスリートコース8名・通常コース62名)の方がエントリーされているそうです。私は、もちろん通常コース。アスリートコースの皆さんはちょっと尋常ではないのです。ウォーキングというよりも、ランニング、トレイルランニングの方達かもしれませんね。走っても競技ではないので問題ありません。大切なのは、歩数と体重です。通勤時の歩数も入ります。

▪️やり方ですが、まずキャンペーン開始前に体重測定をし、「歩数記録表2024」体重欄に日付と体重を記入し(体重は非公表、増減だけでも構いません)、目標(エレベーターやエスカレーターを使わない・1日○○歩など)を決めて、歩数記録表の目標欄に記入する…というものです。私は、血糖値を下げるために食事療法と薬で相当減量したので、もうこれ以上体重を減らしたくありません。ウォーキングしながら逆に筋肉量を増やすことが目標になるのかしれません。結果として体重が増えないにしても、体重は変わらず体脂肪は落ちるのかなと思います。痩せても、まだ脂肪は残っていますので。

▪️このウォーキングキャンペーンを土台に、10月の「びわ湖チャリティー100km歩行大会」(びわ100)での完歩を目指して、来月から3ヶ月間で体づくり・脚づくりを行います。その前に、7月スタートの前に、少し練習でウォーキングを始めておきます。

糖質0麺

▪️ストイックに糖質制限に取り組んでいるので、通常、麺を食べることはありません。外食で食べるものがなく仕方なく蕎麦を食べることもあります。ただ、それはうどんよりはまだ血糖値が上がりにくい…という理由からです。仕方なくなんです。普通の麺はまず食べません。

▪️ストイックに糖質制限に取り組んでいるので、通常、麺を食べることはありません。外食で食べるものがなく仕方なく蕎麦を食べることもあります。ただ、それはうどんよりはまだ血糖値が上がりにくい…という理由からです。仕方なくなんです。普通の麺はまず食べません。

▪️でも、最近のスーパーでは、私のような人のために「糖質0麺」が売られています。ただ、一度食べて、「こんな味やったら無理して食べんかてええわ、値段も高いし」と思っていました。ところがです。親しい職員さんが、一度冷凍して解凍すると、コシがでできて美味しく食べられますよと、この「cookpad」のレシピを教えてくださったのです。先日、さっそくチャレンジしてみました。

▪️解凍して、よく水切りして、オリーブオイルで炒めながら、パスタソースをふりかけて、かつ節と塩昆布も加えました。驚くほど、美味しくなっていました。大袈裟に聞こえるかもしれませんが、久しぶりに麺を頬張ることができました。快感ですね。満足しました。この「糖質0麺」は、おからパウダーとこんにゃく粉から作った糖質を含まない麺なんです。だから、値段も高くなります…それは仕方ないですね。

▪️この時は、「糖質0麺」のうどんでしたが、数日後は、「糖質0麺」の中華麺を冷凍→解凍し、冷やし中華にしてみました。この時も、美味しく食べられました。冷やし中華なので、レタス、トマト、キュウリ、たっぷり野菜を加えて、あとはハムと錦糸卵。それから、自家製のタレも作りました。タレには普通砂糖を加えるのですが、パルスイーツという人工甘味料で代替してみました。満足しました。

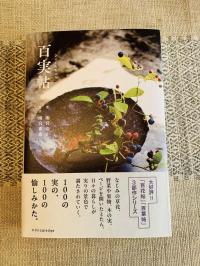

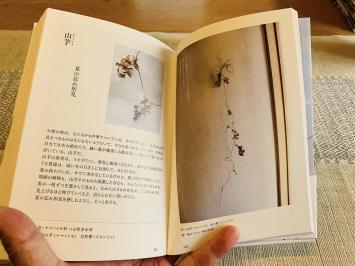

『百実帖』(雨宮ゆか・雨宮秀也)

▪️書店をぶらぶらして目について衝動買いしました。『百実帖』(ひゃくみちょう)です。文章は雨宮ゆかさん。花の教室「日々花」主宰され、季節の草花を生活にとりこむ花の楽しみ方のレッスンを定期的に行っておられます。写真は、おそらくお連れ合いかな。写真家の雨宮秀也さんです。で、こんな内容の本です。

なじみの草花、野菜や果物、木の実。

ページを開いたとたん、

日々の暮らしが実りの景色で満たされていく。

春夏秋冬、季節を味わう

身近な100の“実もの”の

活け方、愉しみ方100

草苺、西洋蒲公英、麦、ブルーベリー、鬼灯、梔子、柘榴、南天…

私たちの身近にある、親しみやすい100点の実を紹介。

それぞれの実と人の暮らしとの繋がりや二十四節気、

実ごとの性格について美しい写真とエッセイで綴りました。

また花器に限らず、普段使いのうつわやお皿、小物を上手に取り入れた

「雨宮流」生け方のヒントも満載。

季節ごとの“実もの”を生活にとりこむ愉しみ方を紹介します。

▪️うちの庭にもあったり、散歩する里山にもありそうな、普通の実を、「生活にとりこむ愉しみ」。よくわかります。センスが必要ですね。こういうことが、さりげなくできると素敵だなと思います。庭の世話をしたり、自宅から歩いていける農地で農作業をして(その計画も動き始めました)、その付近の里山を散策し、自然の花、葉、実を持ち帰り自宅の中でも季節を感じる。退職後は、そのようなおじいさんになりたいなと思っています。

▪️雨宮さんは、この他にも気になる本を出版されています。

『花ごよみ 365日: 季節を呼び込む身近な草花の生け方、愉しみ方 』

『百花帖 ―もっと知りたい 近づきたい 100の花』

『百葉帖 ―あらためて知りたい 見つめたい 100の葉たち』

10年前の出来事

龍谷大学吹奏楽部「サマーコンサート2024」

▪️昨日は、龍谷大学吹奏楽部のサマーコンサートを楽しみました。2019年から2023年までの5年間は部長としての立場でしたが、今年度は、龍谷大学の一教員、龍谷大学吹奏楽部の1人のファンとして楽しませていただきました。純粋に楽しませていただきました。ありがとうございました。

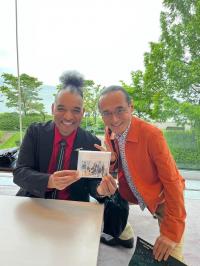

▪️2部のゲストは、ルイス・バジェさん。バジェさんのプロフィール等については、こちらをご覧ください。少しだけここにも書いておくと、94年に初来日、97年には活動の拠点を日本に移されました。そして、バンド「ルイス・バジェ&アフロキューバミーゴス!」(Afro-Qbamigos!) を結成され活動されています。

▪️バジェさん、素晴らしいです。凄いです、バジェさんのトランペット。ハイトーンにも驚きました。2部では部員の皆さんと一緒に演奏してくださいました。吹奏楽部のエースとも言えるトランペット奏者と並んで一緒に演奏してくださいました。エースくんももちろん凄いのですが、バジェさん、圧倒的でした。エースくんも一緒に演奏できて、とても勉強になったし、良い思い出になったようです。

▪️休憩時間には、バジェさんのCDを購入しサインをいただきました。サインをしていただくための列に並んだとき、私の1人前の方は、トランペット奏者の早坂宏明先生でした。元京都市交響楽団のトランペット奏者で、龍谷大学吹奏楽部も指導してくださっています。早坂先生はクラシックとジャンルは違いますけど、2人のトランペット奏者のツーショットを撮らせていただきました。素敵だと思います。facebookを通して、早坂先生の奥様である早坂雅子先生(パーカッション)から教えていただきましたが、宏明先生は、京都市交響楽団を退職された後、ジャズトランペットにもご関心をお持ちなのだとか。いつか、バジェさんとの共演が実現したりしないのかな…と妄想してしまいました。

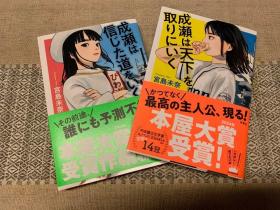

宮島未奈さんと『成瀬』のこと

▪️昨年の2月の末のことです。大津市の中央学区にある中央小学校の体育館をお借りして、地「地域エンパワねっと」(域連携型教育プログラム社会共生実習)を履修している学生たちが、牛乳パックを利用したランタンを使ったイベントを開催しました。たくさんの小学生が参加してくれました。

▪️そのイベントが終わった時、参加していた知り合いの小学生のお母様が私のところへやってこられました。そして、「わたし、今度、小説家としてデビューすることになりました」と言われたのでした。その方が、宮島未奈さんでした。その時は、これから出版される小説の見本のようなものをいただきました。読んでみて、最初は少しとっつきにくい部分がありましたが、そのうちにどんどん惹きつけられて最後まで一気に読んでしまいました。『成瀬は天下を取りにいく』です。

▪️その後、無事にこの本は出版され、知らない間に大変な話題になりました。そして、とうとう昨年度の本屋大賞を受賞されました。そして続いて、第2作『成瀬は信じた道をいく』も出版されています。他の地域ではどうなのかよくわかりませんが、滋賀県、特に大津市ではめちゃくちゃ盛り上がっているように思います。大津市は、NHKの「光る君へ」と「成瀬」で話題になっているのです。左の写真は、JR膳所駅です。もう完全に話題に便乗して観光宣伝をされています。我が家もAmazonで取り寄せました。カバーのイラストと小説の中身とが、うまくマッチしているようにも思います。

▪️お母様が小説家になったわけですが、そのお子さんである、私の知り合いの小学生は今どうしているのかな。また話をしてみたいです。

「サマーコンサート2024」のリハーサル

▪️いよいよ、明日は龍谷大学吹奏楽部「サマーコンサート2024」です。昨年度までは、部長として前日のリハーサルから参加して練習を見守ってきましたが、今年度はリハーサルの見学はせず、本番のみ存分に楽しませていただこうと思います。部長の時は練習から拝見して、少しずつ演奏を緻密に調整していく過程を拝見することができました。それはそれで、部員の皆さんの成長ぶりが伝わってくるような気がして、演奏自体もレベルが上がっていくのがわかるものですから、とても充実した経験でした。今回はクラシック、ポップス、ドリステージと表現の幅の広さに驚きつつ楽しませていただこうと思います。まだ、どのような演奏なのかわかっていないので、今回の場合も、それはそれで楽しみなのです。

▪️以下は、吹奏楽部のXへのポストです。まだ、若干数のS席とC席が当日販売されるようです。また、14時30分よりYouTubeチャンネルにて、無料生配信も行う予定のようです。ご遠方で滋賀までお越しいただけない皆さん、YouTubeをご視聴ください。

こんにちは!

ただいま、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールにて、サマーコンサート2024の前日リハーサルを行っております🧙🏼

当日は、会場にて、【若干数のS席とC席のみ】当日券を販売いたします。

また、14時30分より当部YouTubeチャンネルにて、無料生配信も行います!

ぜひご視聴ください! pic.twitter.com/Lr433BO1sd— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) June 22, 2024

龍谷大学吹奏楽部 第50回定期演奏会 「ローマの祭り」(2023年12月27日 ザ・シンフォニーホール)

▪️龍谷大学吹奏楽部が、昨年、2023年12月に開催された第50回定期演奏会で演奏した「ローマの祭り」です。メインの曲でした。YouTubeに動画がアップされました。日本一の学生バンドの演奏をお楽しみください。

7月・8月のコンサート

▪️学生オーケストラに所属していた若い頃の後輩たちは、実にまめにコンサートに通っておられます。もうそろそろ仕事もリタイアかセミリタイアになり時間的にも精神的にも(そして経済的にも)余裕があるからなのかもしれませんが、これまで羨ましく思っていました。到底そのレベルには及びませんが、私も7月と8月は偶然も重なり3つのコンサートに行くことになりました。

▪️学生オーケストラに所属していた若い頃の後輩たちは、実にまめにコンサートに通っておられます。もうそろそろ仕事もリタイアかセミリタイアになり時間的にも精神的にも(そして経済的にも)余裕があるからなのかもしれませんが、これまで羨ましく思っていました。到底そのレベルには及びませんが、私も7月と8月は偶然も重なり3つのコンサートに行くことになりました。

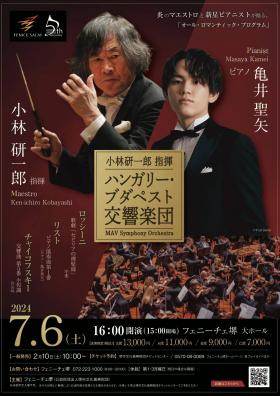

▪️7月5日が大阪交響楽団。指揮者は、ジェイソン・ライさん。私は存じ上げない指揮者ですが、よく知られたドヴォルザークの名曲、チェロ協奏曲と交響曲第8番です。チェロ協奏曲は、パヴェル・ゴムツィアコフさん。このチケットは身内が取り寄せてくれました。翌日は、ハンガリー・ブダペスト交響楽団。指揮者は、コバケンこと小林研一郎さんです。曲は、ロッシーニの「セビリアの理髪師」序曲、リストのピアノ協奏曲第1番、そしてチャイコフスキーの交響曲第5番です。ピアノは注目されている若手ピアニストの亀井聖矢さんです。これは家族が是非とも亀井さんの演奏を聴きたいということで、2日連続でコンサートに出かけることになりました。

▪️そこから少し飛びますが、8月23日は、京都市交響楽団です。指揮は、長年にわたり京響を指揮されてきた広上淳一さんです。曲は、マーラーの交響曲第3番です。大曲です。全部で6楽章から構成されています。演奏時間は約100分です。第4楽章にはアルト独唱、第5楽章にアルト独唱と児童合唱、女声合唱が加わります。今回は、世界的に有名な藤村実穂子さんが歌われます。ネットでなんとかチケットを手に入れることができました。すごく期待しています。楽しみにしています。

▪️このようなコンサートを楽しむことを目標に、同時に、仕事にも励みたいと思います。

芥川龍之介賞受賞作家 綿矢りさ氏特別講演会

▪️昨日は、大宮キャンパス東黌の大教室で、芥川龍之介賞受賞作家である綿矢りささんの特別講演会が開催されました。これは良い機会だとネットで申し込んで参加させていただきました。綿矢さんは、2001年、京都市立紫野高等学校在学中に『インストール』で第38回文藝賞を受賞されました。「高校生が!!」ということで大変話題になりました。その後、早稲田大学に進学され、2004年に『蹴りたい背中」』で芥川賞を受賞されました。綿矢さんの存在が、文学ファンの間だけでなく、そうでない人たちの間でも話題になっていましたので、私もお名前は存じ上げていました。

▪️昨日は、大宮キャンパス東黌の大教室で、芥川龍之介賞受賞作家である綿矢りささんの特別講演会が開催されました。これは良い機会だとネットで申し込んで参加させていただきました。綿矢さんは、2001年、京都市立紫野高等学校在学中に『インストール』で第38回文藝賞を受賞されました。「高校生が!!」ということで大変話題になりました。その後、早稲田大学に進学され、2004年に『蹴りたい背中」』で芥川賞を受賞されました。綿矢さんの存在が、文学ファンの間だけでなく、そうでない人たちの間でも話題になっていましたので、私もお名前は存じ上げていました。

▪️芥川賞を受賞された2004年は、私がちょうど龍谷大学社会学部に勤務するようになった年でした。その時、担当した「社会調査実習」を履修していた学生さんの中に、綿矢さんと高校時代に同級生だったという方がおられました。どういうわけか、そのことを今でも記憶しています。綿矢さんは、昨日の講演会で40歳だと言っておられたので、その時学生だった方も、今は社会の中堅として働いておられるのでしょうね。

▪️そのような話はともかく、何が言いたいかというと、初期の作品以外は読んだことがなく、私は綿矢さんの良い読者では全然なかったということです。でも、『蹴りたい背中』、『勝手にふるえてろ』、『かわいそうだね?』、『憤死』、『私をくいとめて』、『嫌いなら呼ぶなよ』といった作品のタイトルからは、個人と周囲との乖離、ズレ、不調和のようなものを感じていました。綿矢さんってどのような方なんだろうという思いがあり、講演会に申し込んだのです。13時半から講演会は始まったのですが、会場に到着したのが講演開始10分前で、大教室の隅の方で聞かせて頂こうと思っていたのですが、後ろの方はすでに満員でした。木曜日の3限の授業の学生さんたちが授業の一環として講演会に参加されているようでした。残っている席は前の方にしかありません。ちょっと恥ずかしかったのですが、前から2列目に座らせていただきました。

▪️講演会で、綿矢さんは、京都弁(関西弁)でご自身の思いや経験を話してくださいました。こういう講演会では時々ありますし、学会発表等ではしばしば見かけるのですが、肩に力が入って、自意識のようなものが滲み出て、聴衆の反応を気にしながら話をする…そういうことが全くない方でした。素晴らしい。おそらくは、「素」のままなんだろうなと思います。楽しかったですね。行って良かったなと思います。

▪️講演会は、2部形式でした。第1部は副学長の安藤徹先生(文学部)が綿矢さんにインタビュアーする形で進みました。綿矢さんは、自ら饒舌に語るタイプの方ではないようで、安藤先生が一生懸命聞き出そうと頑張っておられました。第2部では近現代文学を学ぶ大学院生がお2人登壇されて、丁寧に質問をされていました。あらかじめ参加した学生さんたちから集めておいた質問も含めて、それらの質問に対して綿矢さんがお答えになっていました。そのような質疑応答から、作家としての綿矢さんが浮かび上がってくるように思えました。スマホに残したメモを元に思い出すと、以下のようなことをお話しになりました。

・作品の主人公が自分(綿矢さん)に語りかけてくる、その言葉を正確に文字にしていく。時々、主人公がつまらないことを言っているなと思っても、とりあえず残しておく。

・昔は、行き当たりばったりで書いていたが、今はプロットを大体決めてから書いている。しかし、理性で描こうとしても、主人公が大暴走をしてしまうことがある。

・小説を書いていると、パソコンの前ではない時の方がアイデアが湧いてくる。特に、お風呂に入っている時。お風呂の中にメモを持って入れないので、慌てて外に出てメモにアイデアを残したりする。

・書き出しは大切だと思う。主人公の性格、その人らしさが出てくるようにしている。冒頭で読者の心を掴むようにしている。

▪️環境社会学の論文を書いても、文芸作品の創作を自分でした経験はなく、文学に関しても知識や経験が乏しいわけですが、それでも興味深くお話を伺うことができました。主人公やテーマの設定については、もちろん作者である綿矢自身がされているわけです。しかし、その主人公が綿矢さんに語りかけてくる、自分はそれを書き留めているという説明に大変惹かれるものがありました。「主人公の気持ちが乗り移ってきて、擬似体験している時が一番楽しい」とも語っておられました。表現が難しいのですが、「まるで、神から送られてくるメッセージに集中して、そのメッセージを人びとに正しく伝えようとするシャーマンや巫女のようだな」と思いました。シャーマンや巫女には神様が憑依しますから。神からのメッセージに耳を傾けること。それは自分自身の無意識の層にあえて意識を集中させていく作業のように思います。そうそう、村上春樹さんの小説の中によく「井戸」が登場します。執筆するときに自己と向き合い無意識の層に沈潜していく作業を井戸を掘ると表現されているようにも思います。それと似ているなと思いました。特に、「主人公が大暴走してしまう」というあたりについて、村上春樹さんが臨床心理学者の河合隼雄さんとの対談(『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』新潮文庫)で同様のことを述べておられます。ちょうど、『ねじまき鳥クロニクル』を出版された後のことのようです。

村上 というのは、ぼく自身、小説が自分自身より先に行っている感じがするからんですよね。いまぼくは自身がそのイメージを追いかけている、という感じがある。(91~92頁)

村上 今回ばかりは、自分でも何がなんだかよくわからないのです。たとえば、どうしてこういう行動が出てくるのか、それがどういう意味を持っているのかということが、書いている本人にもわからない。それはぼくにとっては大きいことだったし、それだけに、エネルギーを使わざるをえなかったというとだと思うのです。

河井 芸術作品というのは、絶対にそういうところがあるだろうとぼくは思います。そうでなかったらおもしろくないのではないでしょうか。作者が全部わかってつくっているのは、それは芸術じゃないですね。

▪️どうでしょうか。共通する部分があることをご理解いただけたでしょうか。それから、あと、質問をされた安藤先生や大学院生の皆さんが上手に引き出されたのだと思いますが、綿矢さんの小説の中にはものすごく面白い「比喩表現」がたくさん出てくるということです。ご自身でもそのようなひ比喩表現がすごくお好きなようで、日常生活でも使うことがあるし、それが自分自身の強みともおっしゃっておられました。また、文章に勢いがあるときは、そういう面白い「比喩表現」が自然に出てくるのだそうです。安藤先生によれば、作家の高橋源一郎さんが綿矢さんの比喩表現を高く評価されているそうですね。綿矢さんの良い読者ではないので、改めてきちんと読んで、その比喩表現を楽しんでみたいと思います。

▪️景色の描写についても興味深いことを話されました。安藤先生によれば、『勝手にふるえてろ』の49ページにそのような主人公が見ている風景の説明があるのだそうです。綿矢さんは、「景色とかに自分の心が映ることがある。忘れられない風景。嬉しい悲しいを書くよりも、景色を書いた方が情緒が豊かになる」、そのように説明されていました。

▪️もうひとつだけメモを元にここに書いておきたいことがあります。綿矢さんが影響受けた作家についてです。最近は宇野千代さんだというのです。宇野千代さんは、1996年に98歳で亡くなられた作家です。綿矢さんによれば、宇野さんは、90歳を過ぎた頃から自分は死なない気がすると言っておられようです。客観的に言えば、確実に死に近づいておられのですが、それでも宇野さんの生命のエネルギーが溢れていることに驚かれていました。綿矢さんは、宇野さんの作品を、出版された当時の版で、つまり昔の書籍、古書でお読みになっています。「昔の表現にはこうだったんだ」との発見があるとのこと。そのことが、語彙力を増やしていくことにも通じているようです。

▪️綿矢さんは高校生の時に作家としてデビューしますが、その時に影響を受けたのは太宰治でした。退廃的、死の匂いがするのが好きだったし、普段隠している自分自身の内面で悩んでいることを作品として表現していることに強く共感されたようです。しかし、「今ではそのような共感が薄くなってきた」とも語っておられました。その太宰治は38歳で入水自殺をしています。今の綿矢さんは40歳。年齢では追い越しています。「自然な流れで卒業したなって感じ」、「それが悔しい」とも。悔しいというのは、とても正直ですね。作家として成熟されていかれた証拠かな。デビュー時高校生だった頃の、ヒリヒリするような繊細な感覚とは違うステージに作家として立たれているのではないでしょう。生命力が溢れる宇野千代と、退廃的で死の匂いがする太宰治。両者から影響を受けた年齢が異なっていることを頭の片隅に置きながら、綿矢さんが年齢を重ねるうちに作品群にどのような変化が生まれてくるのか、気になるところです。そのことと関係していると思いますが、初期のご自身の作品を読むと「高校、学校に馴染めなかったんやなと、他人が書いたもののように思える」とも語っておられました。

▪️講演会の最後に、司会の安藤先生が、「学生の皆さん、帰りは書店に寄ってぜひ綿矢さんの本を購入してください」と呼びかけておられました。私は学生ではありませんが、早速、書店に立ち寄りました。『インストール』と『蹴りたい背中』は大昔に読んだように思いますが、加えて、『オーラの発表会』、それから最新作の『パッキパキ北京』等4冊ほど購入しました。時間を見つけて読んでみたいと思います。

▪️特別講演会の後は、大宮キャンパスのお隣にある西本願寺にお参りしました。ちょうど、念仏奉仕団の皆さんが、ご門主と会っておられるところでした。本願寺では、「全国各地から参拝した門信徒などの団体が、本願寺ご門主とのご面接、本山の清掃奉仕、法話等を通じて、仏縁を深め」る活動をされています。ちょうど、そのタイミングでお参りしたということになります。ご門主のお声を初めて直にお聞きしました。