64歳の誕生日プレゼント

■15日が誕生日でした。誕生日の2日前に、娘から誕生日プレゼントが届きました。 娘に「何か欲しいものはある?」と聞かれて、パッと欲しいものが頭に浮かびませんでした。歳をとって欲望がだんだん無くなっていて…。よくよく考えてお願いしたのが「ホットサンドメーカー」でした。そういえば、欲しかったんです、娘夫婦と孫たちがやってきたら、これで一緒にホットサンドを作ります。

■昨日は、息子から誕生日プレゼントが届きました。最近、コーヒーの豆を自分で挽いて点てていますが、日本茶も楽しんでいます。煎茶は70℃のお湯が適温なので(熱いと渋みが出てしまう)、これまではいつも温度計でお湯の温度を測っていました。その様子をみた息子が、「いつも温度計で測ってるそうで、それはそれで楽しそうですが、温度調節できるケトルがあったら便利だと思います」と、こういう電気ケトルをプレゼントしてくれました。お湯の温度を調整できるようです。ありがとう。息子は、連休中に帰省するようです。楽しみにしています。

龍谷大学吹奏楽部ブラスコンサート

■龍谷大学吹奏楽部、4月30日に、東近江市で開催されるコンサートで演奏します。2022年度の吹奏楽コンクールの課題曲も演奏するようですね。東近江市の中高の吹奏楽部の皆さんへの模範演奏かな。お近くの皆様、ぜひお越しください。

庭の花たち(2)

■最近の我が家の庭で。いろんな種類の草木の花が楽しめます。今年も綺麗に咲いてくれてありがとう…という気持ちです。上から1枚目。庭のベンチです。理想は、庭の世話をした後、ここに座って眠るように静かに息を引き取ることです。変なことを言っているように聞こえるかもしれませんが。もちろん、まだ働かねばならないと思っているので、今年や来年の話ではありませんが。2枚目は、裏庭のシャガです。肥料のやり方が良かったのか、たくさん花を咲かせています。3枚目、カラタネオガタマの花。今年は、たくさんの花が咲きました。年によって、花の咲き方にも波があります。4枚目、オトコヨウゾメ。白い可憐な花を咲かせます。秋になると可愛らしい赤い実がなります。5枚目、エビネです。

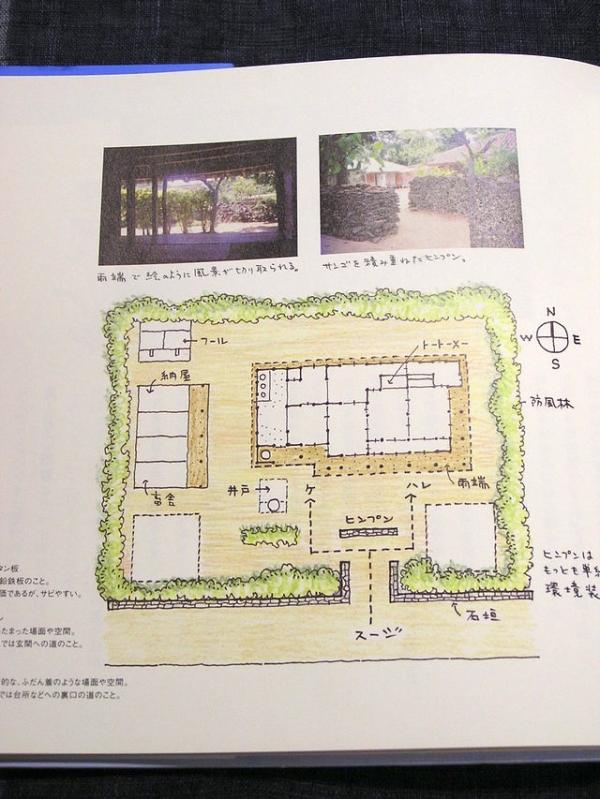

書評『オキナワの家』

■NHK朝の連続テレビ小説「ちむどんどん」の舞台は沖縄です。「2022年に本土復帰50年を迎える沖縄が舞台で、沖縄料理に夢をかけるヒロインと、強い絆で結ばれた4兄妹の笑いと涙の物語」なのだそうです。「なのだそうです」というのは、朝の用事をしながら、横目で眺めているだけなので、あまりよくわかっていません。でも、横目で眺めていても気になることがありました。それは、4兄妹が暮らしている家が、独特の雰囲気を醸し出しているからです。私は、建築家の伊礼智さんが執筆された『オキナワの家』の紹介文を以前、これとはまた別のブログに書いたことがあります。その紹介文、結構、評判がよかったことを思い出しました。ということで、こちらのプログにももう一度アップすることにしました。

■今日、注文していた本がAmazonから3冊届きました。1冊は、『時間のなかの建築』、2冊目は『向こう三軒両隣り』、そして3冊目は上の写真の『オキナワの家』(伊礼智さん)です。このブログでは、他にもたくさんの本を紹介させていただくことをお約束しているのですが、まずこの『オキナワの家』からはじめてみたいと思います。

■作者の伊礼智(いれい・さとし)さんは、1959年沖縄生まれ。琉球大学で建築を勉強した後、東京芸大の大学院を終了され、ずっと東京で設計の仕事をされてきました。伊礼さんは、「あとがき」のなかで、ご自分にできることは「沖縄の内部と外部の、両方の視点から『オキナワの家』について、経験をふまえた話をすることだけなのかもしれません。」とお書きになっています。また、「沖縄の空気の中で、呼吸するように身体にしみ込んできたものが、そのベースをつくっていると感じています。」ともお書きになっています。このことが、『オキナワの家』の魅力になっているように思えます。とても面白かった。

■『オキナワの家』は、沖縄の置かれた歴史の説明から始まります。沖縄は17世紀まで、中国との進貢貿易やシャム等との貿易を通じて独特の文化をつくった独立国でした。その後は、薩摩藩に支配され、明治維新後は日本、戦後はアメリカ、そして本土復帰でふたたび日本に、しかし米軍基地はそのまま残り…。そのような複雑な社会状況、様々な文化の要素が混在する沖縄の文化のなかで、琉球大学の学生だった伊礼さんは、名護市庁舎のプランに出会います。それは、「沖縄らしさ」を表現した画期的な設計でした。実際に工事中の名護市庁舎をみて伊礼さんは、衝撃を受けたといいます。「これが建築というものなのか…」

■では、「沖縄らしさ」とはどのようなことなのでしょうか。伊礼さん自身の子ども時代の経験や、学生時代に沖縄の島々を訪ねたときの経験などをもとに具体的に説明されています。まず、屏風(ヒンプン)です。屏風(ヒンプン)とは、路地(スージー)と屋敷内との間ににある衝立のような壁です。目隠しと魔除を兼ねています。材質は、石灰岩や植物やブロック積みなど様々なのですが、この屏風(ヒンプン)は2つの役目(機能)をはたしているといいます。①「空間のグラデーション」

「街を屋敷内に引きこむように建てられ、街と屋敷内をゆるやかに仕切り、街(外部)から室内へゆるやかな変化で、だんだんと空間を引きこんでいく機能」②「コミュニケーションのグラデーション」

「ヒンプンを右に曲がるとハレの空間でハナレや客間があり、左に曲がるとふだんの暮らしをおこなうケの空間で炊事場や井戸、納屋がありました。つまり、ヒンプンは人間関係をふりわける装置でもあるのです。」■伊礼さんは、ヒンプンは、①と作用しあって②をコントロールしているのだといいます。パブリックとプライベートを完全に遮断してしまうのではなくて、ヒンプンは、そのあいだに社会的なグラデーションを産み出しています。私には、伝統的な沖縄の人と人との関係のとり方、そしてそのような人間関係を基盤にしたコミュニティのあり方、そのような社会的な意味での「沖縄らしさ」が、このようなヒンプンを通して見えてくるように思えるのです。

■沖縄では、フクギという肉厚の葉の樹木を屋敷林として植えるようですが、伊是名島(いぜなじま)では、そのようなフクギが防風林として集落全体を守っているようです。そのような防風林としてのフクギとは、いわば物理的なハードな境界なのですが、集落の内部はというと、低い石垣やヒンプンが、「ほんの気づかい程度のプライバシー」を調整しており、それらは精神的なソフトな境界が存在しているだけで、「ひとつの小宇宙」のようになっているのだといいます。これもとても興味深い。ただし、伊礼さんは、以下のようにも述べておられます。「そういうぼくも、この島で見えたはずのゆるやゆかで微妙な境界が、見えなくなってきた世代のひとりなのです」。戦後のアメリカの支配、本土への復帰、急激な社会変動のなかで、若い世代に沖縄の地域社会が伝えてきた社会の一番ベースにある作法(「小宇宙」を生み出すような、他者との関係のとり方、コミュニティに対する考え方、神々との関係のとり方・・・)のようなものが、よくわからなくなってきた、あるいは年配の人びとのように敏感に感じ取れなくなってきた、ということなのでしょう。

■もうひとつ紹介させてください。それは、間取りの開放性と祖先祭祀の問題についてです。沖縄は亜熱帯にありますから、当然、通風を必要とするわけで、間取りは開放的になります。しかし、にもかかわらず、家の真ん中にはトートーメと呼ばれる仏壇があります。これには理由があります。沖縄では、「腰当」(クサテ)という考え方があり、沖縄の民家は、「まるで親の膝にお座りをしているかのように、祖先神を祭った森を背にして配置されている」のですが、それと同じように、「トートーメが家の中心にあるのも、腰当の考えも自分の先祖に見守られ、常にあの世の人たちといっしょに暮らし、それを敬うことのあらわれ」だからです。伊礼さんは、「沖縄は見えない関係を大事にする」とお書きになっています。そのことは、この本の「あの世の住まい」でも説明されています。沖縄独特のお墓、亀甲墓で行なわれる清明祭のときに、親類一同が集まって墓の前で(つまり共通の先祖の前で)宴会をします。ここにも「見えない関係」が存在しています(これらのことは、東アジア的な祖先祭祀がうみだす社会秩序や、環境認識の方法論でもある風水思想とも関係していることでしょう)。■『オキナワの家』では、この他にも、「スージー(路地)の楽しさ」、「雨端…大きな軒下空間」についても説明されています。スージー(路地)は、「街と家、人と神様、人と人のやわらかな境界を」つなぎます。そして「雨端」には、あまり「内と外の区別」がないのです。こようなことから伊礼さんは、「沖縄は『間』に魅力を感じる文化ではないか」、「間の曖昧さを楽しむ、その間の魅力が雨端の魅力にも通じる」と述べています。伊礼さんは、「伝統的な沖縄の住まい」の根本にある原理について解説したあと、それに加えて亜熱帯に位置する沖縄の家が風、熱、天水(雨水の利用)、シロアリ、湿気等に対してどのような工夫をしてきたのか、説明されています

■『オキナワの家』を読むと、沖縄の伝統的な住まいが、亜熱帯の風土に適した形態をしているのみならず、沖縄の人と人との関係のとり方や、そのような人間関係を基盤にしたコミュニティのあり方、さらには祖霊や神々との関係にもみられる、「ゆるやゆかで微妙な境界」「見えない関係」を、伝統的な住まいや集落の構造のなかにうまく写しとっていることがよくわかります。その点が、私にはたいへん新鮮に感じられたのでした。

■『オキナワの家』は、このような伝統的な住まいの話しで終わっているわけではありません。現代の沖縄がかかえるヒートアイランド現象や、コンクリート化した現代の沖縄の住まいの工夫についても説明されます。そして、「これからのオキナワの住まい」へと話しは展開していきます。ここで注意したいのは、ここで「沖縄」から「オキナワ」へとかわっていることです。伝統的な「沖縄らしさ」を踏まえながらも、様々な文化が交流しながら(チャンプルー)新しいこれからの沖縄(オキナワ)の文化や住まい(方)が生まれてくることを期待して、あえてカタカナの「オキナワ」と表現されているようです。またそのさい、さきほど述べたような「境界」や「関係」が「見えなくなってきた世代のひとり」である伊礼さん自身が、意思的に積極的にそれら「沖縄らしさ」を現代社会のなかに賦活させ、チャンプルーな「オキナワ」を産み出していこうとされているところに、私はとても共感をおぼえるのです。

■伊礼さんは、『オキナワの家』の最後のほう「テーゲーに暮らす」で、東京の街にも屏風(ヒンプン)が産み出すような「外でもあり、内でもある半戸外空間」を提案されます(テーゲーとは、「適当」、「だいたい」、「いい加減」という意味で、良い意味にも悪い意味にも使われるとのことです)。「沖縄のように、ちょっとテーゲーな感覚で、街に開いた暮らしかたを取り戻したほうが楽しいでしょう。もっと、半戸外空間を積極的に活用し、街にとけこんでれば、家のひろさも案外、小さくてすむものです。」この伊礼さんの考え方は、環境問題を論じるさいによくあるような「~すべき」というなんらかの規範的な観点からの主張ではありません。そうではなく、テーゲーという言葉により表現されるような「楽しさを、一緒に共有しようよ」という提案であり呼びかけなのです。

■伊礼さんの『オキナワの家』は、次の2つのことを私たちに教えてくれます。ひとつは、「テーゲー空間」の重要性です。私的所有権が前面にでて互いにせめぎ合うような都市空間において、街(パブリックな空間)と家(プライベートな空間)のあいだにグラデーションである「テーゲー空間」をつくりだすことで、2つの空間を連続させていこうということです。もうひとつは、「ゆるやゆかで微妙な境界」「見えない関係」の存在です。このような関係の存在は、私的所有権のもとで、とかく「私が、僕が」となりがちなところに、自分が他者とともにあること、他者(近隣だけでなく先祖も含む)との関係のうえで存在していることを強く意識させます。

■私の専攻分野である社会学に引きよせていえば、「私」と「私」の権利がせめぎあうことの結果として生まれる社会(秩序)(功利主義的な人間観にもとづく社会秩序)ではなく、さまざまな「私」が「テーゲー空間」を通してゆるやかに結びつくことのなかで、そこにポジティブな価値(たとえば伊礼さんのいう「楽しさ」)が産み出され、そのことに人びとが敏感になっていくことの結果として生み出される社会(秩序)、そのような社会(秩序)の可能性を『オキナワの家』は示しているように思うのです。

2022年度 龍谷大学吹奏楽部「サマーコンサート」

■龍谷大学サマーコンサートのお知らせです。7月10日です。当日は、ぜひびわ湖ホールまでお越しください。YouTubeでも無料生配信も行います。このポスター、ミュージカルの「Les Misérables」であることがお分かりいただけるかと思います。第三部では、このミュージカルをもとにマーチングステージをご披露させていただきます。金山徹先生に編曲とご指導いただきます。

■ところで、最新の情報ですが、今年度、龍谷大学吹奏楽部に入部した新入生は、72名もいるようです。全体では、190人を超える大人数になりました。部長としては、コロナ禍でこの部員数に対する練習場をどう確保するのか、希望楽器の人数のパランスをどうするのか、足りない楽器はどうやって調達するのか、多くの部員が演奏できるステージをどう確保していくのか、ものすごくたくさんのことが心配になります。現在、副部長の皆さんが、真剣にその辺りのことについて検討してくださっています。人数が増えることは、とても嬉しいのですが、それとともに発生する課題にも迅速に対応していかねばなりません。

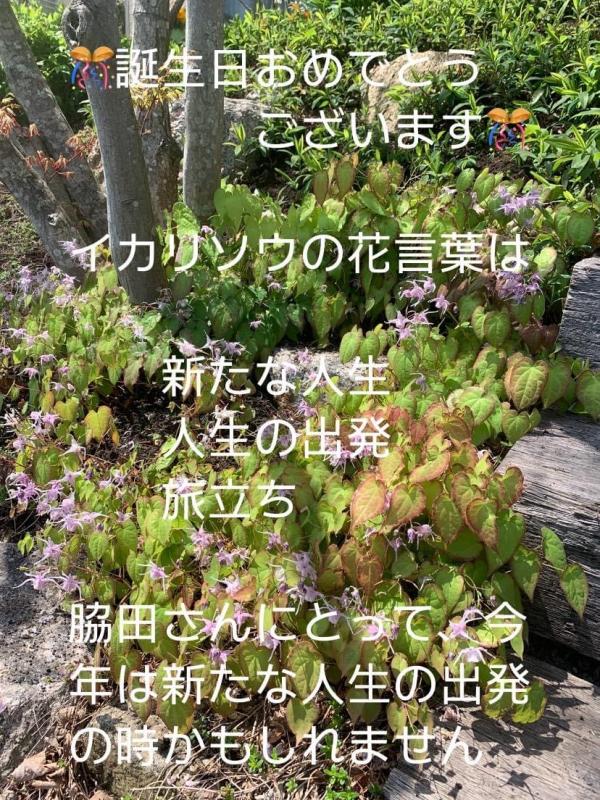

64歳になりました。

■4月15日は私の誕生日です。64歳になりました。来年は、いよいよ前期高齢者の仲間入りをすることになります。15日には、facebookでたくさんのお祝いのメッセージをいただきました。中には写真付きでメッセージをくださる方もいらっしゃいました。その写真付きのメッセージのひとつ、我が家の庭の世話をしてくださっている庭師さんからのものでした。この写真がそうです。

■写真に写っているのは、我が家のイカリソウです。庭には様々な草木を植えてありますが、その中でもイカリソウはかなり気に入っています。イカリソウという名前からもわかるように、特異な形をしています。この花の形が船のイカリのようだというのでしょうね。ピンクで小さくて、可愛らしい花です。しかも、葉っぱもハート型で素敵です。

■庭師さんのメッセージによれば、イカリソウの花言葉は、「新たな人生」、「人生の出発」、「旅立ち」なのだそうです。この花言葉の通り、今年は「新たな人生の出発」になるんでしょうか。4月から世界仏教文化研究センターのセンター長になりました。仏教の専門家でもないのに…です。まあ、私が研究するわけではなく、私は、研究センターの運営が仕事になります。加えて、部長職ということもあり、いろんな会議に出なければならないようです。それが、ちょっと憂鬱なのですが、仕事だから仕方がありませんね。世界仏教文化研究センターの仕事は、いわゆる学内行政の仕事になります。「新たな人生」は、ここから始まるのかな…。研究の分野でも農学部の皆さんからお誘いを受けています。まだ一緒に研究に取り組ませていただけるかどうかはわかりませんが、私自身は前向きに考えています。ひょっとすると、「人生の出発」はこちらかな。まあ、今年度もいろんな皆さんとの出会いがありそうです。

秘密の花園

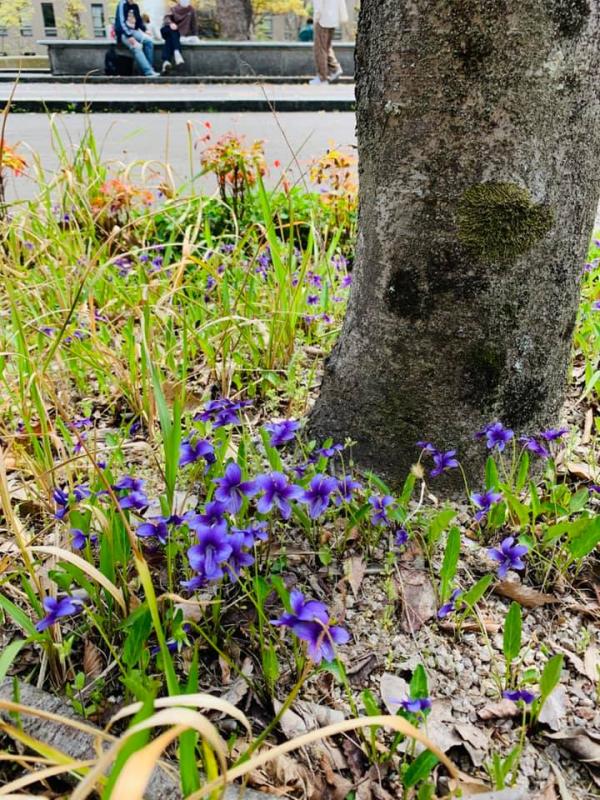

■今日の2限は「地域再生の社会学」です。履修者の人数に比べて教室が少しだけ狭いのが気になりましたが、いよいよ講義も始まりました。授業が終わっあと、キャンパスの中を歩いていると、噴水横にある樹のそばで、たくさんのスミレが咲いているのに気がつきました。コロナ感染に対する危機管理レベルが1になり、基本、授業は対面式に戻りました。ということで、たくさんの学生さんたちが歩いているのですが、みんな気がついていないというか、見向きもしないというか…。ということで「私は。ちゃんと気がついたよ。もっと綺麗に咲いておくれ」とそっと心の中で語りかけてみました。私だけの「秘密の花園」でしょうか。もっとも、ガーデニングが趣味になっていなければ、私もたくさんのスミレが咲いていることに気がつかなったかもしれませんね。ちなみに、このスミレ、葉の形からするとホコバスミレかな…と思っています。難しいです。

■さて、授業は対面式に戻っているのですが、会議は基本的にteamsを使ったオンラインで行われています。今日は、第1回目の教授会だったからかもしれませんが、対面式での出席も可能でした。もちろん、事前に申し込まねばなりません。私は、対面式で出席しました。ただ、実際には集まったのは、学部執行部、事務局、対面式の教員も合わせて15名でした。大多数はオンラインでの出席を選択されていました。こうなると、もう対面式の会議ってできなくなっているような気もします。皆さん、オンラインの方が便利なのでしょうね。

春の琵琶湖

産卵に集まった大きな魚。もうじき代掻きが始まる。水中はこの季節が一番楽しい。琵琶湖の春はあっというまに終わってしまう。琵琶湖-1.0m pic.twitter.com/NKGWu171pd

— イノウエダイスケ (@zarigani1984) April 9, 2022

■京都の河川、滋賀の琵琶湖や琵琶湖に流入する河川で、淡水魚の映像を撮っておられるイノウエダイスケさんのtweetです。琵琶湖の湖岸、水深1mほどのところに集まったフナですね。産卵のタイミングを待っているのでしょう。こうやって今年も命が再生産されます。