写真をアニメ化/イラスト化するアプリ

▪️昨晩は仕事終わりに、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に寄りました。すると、仲良しのご常連も来店されました。こうやって、「利やん」でご常連の皆さんとの交流=異業種交流することで、たくさんの元気をいただいてきました。今日も、いろいろお話をお聞かせいただき、またお話できて感謝感謝です。

▪️昨晩は仕事終わりに、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に寄りました。すると、仲良しのご常連も来店されました。こうやって、「利やん」でご常連の皆さんとの交流=異業種交流することで、たくさんの元気をいただいてきました。今日も、いろいろお話をお聞かせいただき、またお話できて感謝感謝です。

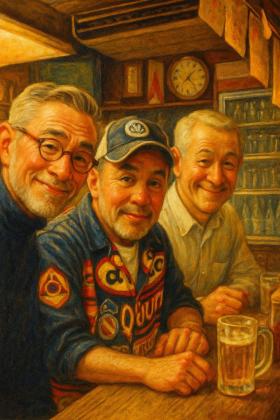

▪️トップの写真。「利やん」の女将さんがスマホのアプリを使って撮ってくださったものです。撮った写真をこういうアニメ風に変換してくれるアプリのようです(よく知らんけど…)。で、このイラストを見て、3人で言ったのは、「おじいさんが並んどるな〜」ということでした。向かって一番右の方は、白髪ではありますがまだ50歳代で、真ん中の方や一番左の私よりもお若いのです。でも、アニメ風に変換されると、みんな優しいおじいさんの雰囲気になっていました。まあ、実際おじいさんなんですから、このアニメ風のようになるのも時間の問題ですかね。

▪️このことをfacebookに投稿したところ、いろいろ反応がありました。こんなに「おじいさん」ではないですよと励ましてくれるコメントをいただきました。ありがとうございます。でも、自分ではまあこんなものかなと思っています。それから、ご自身のスマホに入っているアプリを使って出来上がった画像を送ってくださった方がおられます。左側がその画像です。これは、なんだか、ちょっと雰囲気が違いますね。アプリによって仕上がりに差が出るんですね。こちらはずいぶん若いです。といいますか、何か三兄弟のようで、それぞれの個性が消えてしまっていますね(^^;;。

はたして蚊に効果はあるのか。

▪️これを体につけてガーデニングすると蚊に刺されない…ということのようです。しかし、はたして効果はあるのでしょうか。私は、蚊にとても好かれています。人の血を吸いにくるのはメスの蚊のようですが、彼女たちが子孫を残すためにガーデニングをしながら卵を産むための栄養としては血を提供しています。ということで、いつもは蚊取り線香(太巻き)に焚いています。それに加えて、このオニヤンマが活躍してくれることを願っていますが、やはり、「どうなんやろうね…」という気持ちになります。

▪️この蚊よけのオニヤンマについて、Facebookにも投稿したところ、様々なコメントをいただきました。そのうちのひとつは、こういうコメントでした。「発売されてから数年かけて、色々なものを集め、キャンプ場でも庭でも、幾つもぶら下げていますが、効果がどれほどのものかわかりませんが、普段から刺される人はやはり刺されます」。あら残念です。でも、「窓際のカーテンにぶら下げています。効果大。蚊やガガンボみたいな虫が部屋に入って来ようとしなくなりました」というコメントもいただきました。どうなんでしょうね。そのうちに試してみます。

情報カード

▪️木曜日の1限は、1回生対象の「基礎ゼミナールA」です。今日は、この授業全クラスで使用している共通のテキストの「情報整理」の章の日でした。以下のノート類を使っての情報整理の仕方について学びました。

▪️木曜日の1限は、1回生対象の「基礎ゼミナールA」です。今日は、この授業全クラスで使用している共通のテキストの「情報整理」の章の日でした。以下のノート類を使っての情報整理の仕方について学びました。

a)授業ノート b)研究ノート c)文献表 d)読書ノート 精読カード/速読カード

▪️共通テキストでは、かなりマニアックに解説してあります。でも、こういうのって、実際に自分自身で研究に取り組みながらやってみないと、なかなかピンとこないのではないかと思います。この授業で学んだことを、自分なりの形で良いから実際にやってみることが大切なんだと思います。まあ、なかなかそういうわけにもいかないのでしょうが、頑張ってほしいなと思います

▪️私が学生の頃は、こういうスキルが一種のブームのような感じがありました。情報整理は、基本紙ベースですしね。情報カードとか使ってみたりしていました。それと、私が大学院生の頃に、ワープロ専用機からパソコンへとシフトする時代でした。ということで、たとえば読書ノートとか、フィールドワークのデータ等をパソコンを使ってB6の情報カードに打ち出していました。

▪️今日は、若いころの自分のカードを持参して学生の皆さんにみてもらいました。琵琶湖流域での研究に取り組む以前、私は、韓国の地域社会の研究に取り組もうとしていました。韓国語も少し習い初めていました。そのような研究の一環として、韓国の親族組織に関する文献を精読していたのです。バインダーのカードは、その時に作成したものです。黒い箱は、ゴルフ場反対運動の聞き取り調査や資料収集するときに作成したカードが入っています。一番手前のA5判のバインダーですが、研究日誌でした。最初の頁は、1994年8月25日の日付が入っていました。読んでみると、まともなことも書いているのですが、研究会のことで愚痴をこぼしたりしています。

▪️こういうのって、捨てられないのです。なかなか断捨離できないです。困りますね。

会議用のwebカメラを使ってお話を伺いました。

▪️今日の3限は、会議用のwebカメラ「EMEET Meeting Capsule Pro Room Kit」を使って、大津市中央学区自治連合会顧問の安孫子邦夫さんからお話を伺いました。

▪️中央学区のある場所は、大津市の中心市街地に位置しています。安孫子さんによれば、ここには大津百町と呼ばれた江戸時代から続く筋金入りの自治の仕組みがありました。自治の伝統がずっと続いてきました。そのような筋金入りの自治の仕組みに変化が現れてきたのは、高度経済成長期の中頃だったように記憶されていました。経済的な豊さ多くの国民が享受するようになった時代です。所得が向上することで、筋金入りの自治の仕組みに変化がみられたというのです。さりげなく語っておられましたが、すごく重要なご指摘かと思います。

▪️経済的に豊かになる前は、自治会が行政の下請業務をやっていてプライベートな家族情報も筒抜けということもあったようです。他所の子どもも自分の子どもと同じように叱っていたといいます。これは以前にお聞きした話ですが、たくさんの商店の店主さんや店員さんが、子どもの登下校時、声掛けをしたり、それとなく見守ることをしてたそうです。当時の子どもたちは外で遊ぶわけですが、他所の家の敷地や建物(町家)の通り庭を鬼ごっこで駆け抜けたり、そういうことにも大目にみられて許されていたといいます。

▪️しかし、経済的に豊かになってくると、人びとの意識は家族内部の豊かさに向かい、家族の外側にある地域社会の公共的な空間に関心をあまり持たなくなってしまったのです。家族と地域社会との関係が希薄化していきました。家族社会学者の山田昌弘さんの言葉でいえば「家族の個人化」ということになります。そして普及したテレビ等マスメディアを通して溢れるような商品の情報を毎日のように浴びるなかで、プライベートな空間は地域社会という公共的な空間ではなく、市場と直結するようになったのです。テレビが登場する以前は、夏場であれば家の外に床几台を出して涼みながら、ご近所さんと話をするようなことがあったようですが、そのような風景は消えていきました。

▪️さらに、ここしばらくで、地域活動が急激に脆弱化してきているというのです。実際、自治会の加入率は減少してきています。地域住民の皆さんは、自治会活動を通して提供する様々なサービス享受し消費することはあっても、逆に、自らそのサービスを提供する側になって一緒に汗をかこうという側面は弱くなってきている、とくに、コロナ禍以降、そのような傾向が強まってきているのではないかというお話でした。

▪️中央学区ではたくさんのマンションが建設され、年齢の若い世帯の皆さんが多数転入されてきています。現在は、マンションにお暮らしになっている方達のほうが多数派になってきています。心配なることは災害時の時のことです。インフラが停止ないしは壊れてしまっている段階では、地域の共助の力が試されることになります。日常的なつながりがなければ、そのような共助の仕組みは動きはじめません。

▪️今日は、このような話も出ました。夏の地蔵盆の話です。学生の皆さんは地蔵盆のことをご存知ありませんでしたが、前期高齢者の私と後期高齢者の安孫子さんとのあいだでは盛り上がりました。地蔵盆は、それぞれの自治会で行われるのですが、最近は、子どもたちのための行事というよりも、高齢者の集いのように変化してきているというのです。そばにマンションが建設され、子どものいる若い世帯が暮らしていても、自治会が違うからということで、その子どもたちは地蔵盆に参加できないのです。なにか、そこにちょっとしたアイデアと発想の転換があれば、これまでにない交流が生まれるのにねという話になりました。

▪️伝統を大切にしつつも、その本質を見失わないようにしながら、工夫を積み重ねていかなければ、伝統は維持できません。この地域の伝統的な祭といえば、「大津祭」です。ずっと以前は、曳山に乗って鐘を叩くのは、その曳山を所有する町内の子どもたちに限られていました。今は、少子化でそんなことを言っていると大津祭がなりたちません。地域の外部からも多数参加されています。また、衣装の経済的な負担も大きいことからレンタルにしたりとか、いろいろな工夫をされています。そのようなことが、他の行事、たとえば地蔵盆でもできないだろうかというわけです。あらたな地域内の交流が生まれてくると良いのに、まあ、そのような話にもなりました。

▪️今日のお話を、学生の皆さんはどのように受け止めたでしょうね。来週、伺ってみたいと思います。

「EMEET Meeting Capsule Pro Room Kit」

▪️明日の3限は、社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」です。明日、中央学区自治連合会顧問に安孫子邦夫さんにzoomを使っておはなしをうかがいます。zoomを通してなのですが、教室でのメディア機器の使い方がよくわかりません。新しい校舎なので、それらは最新のもので使い慣れていないため、今日は、あらかじめその予行演習をすることにしました。一人では操作がよくわからなかったので、実習サポートルールの助手の皆さんたちに助けてもらいました。

▪️明日の3限は、社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」です。明日、中央学区自治連合会顧問に安孫子邦夫さんにzoomを使っておはなしをうかがいます。zoomを通してなのですが、教室でのメディア機器の使い方がよくわかりません。新しい校舎なので、それらは最新のもので使い慣れていないため、今日は、あらかじめその予行演習をすることにしました。一人では操作がよくわからなかったので、実習サポートルールの助手の皆さんたちに助けてもらいました。

▪️そのとき、ふと思いつきました。研究室にある「EMEET Meeting Capsule Pro Room Kit」を使う方法があるじゃないかと思いつきました。助手さんたちと予行演習をしてみましたが、これはたいへんな優れものです。こんな装置です。私のところに置いておくよりも、もっとみんなに使ってもらったほうがよいですね。明日は、安孫子さんのお顔が大学のほうのディスブレイにどんと出てきて、安孫子さんのお宅のパソコンには、参加者全員の顔がうつるはずです。発言すると画像もきりかわるはずです。この装置のまわり360度に対応しています。

災害の時のためのラジオ

健康年齢

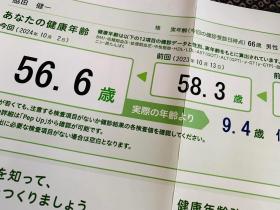

▪️ 日本私立学校振興・共済事業団から「健康年齢」に関する通知が届きました。健康年齢とは、定期健康診断の「健診値に基づいて算出された生活習慣病のリスクを表す指標」のことだそうです。健康寿命と似ていますが、こちらは「心身ともに自立して健康的に生活できる期間」のことです。この健康寿命の定義にある「自立して」という言葉の意味が、いまいち理解しにくいのですが、今回の投稿は健康年齢に関してです。

▪️ 日本私立学校振興・共済事業団から「健康年齢」に関する通知が届きました。健康年齢とは、定期健康診断の「健診値に基づいて算出された生活習慣病のリスクを表す指標」のことだそうです。健康寿命と似ていますが、こちらは「心身ともに自立して健康的に生活できる期間」のことです。この健康寿命の定義にある「自立して」という言葉の意味が、いまいち理解しにくいのですが、今回の投稿は健康年齢に関してです。

▪️通知を開いてみると、実際の年齢より9.4歳若いことになっていました。これって、糖尿病の治療に励み、体重も学生時代に戻り、血圧と血糖値をしっかりコントロールして、肝臓の数値もぐっと良くなった…治療の結果なのかなと思っています。でも、健康年齢が若いとはいえ、病気をコントロールしているだけなので、本物の健康とは違うよなという気持ちもあります。とはいえ、安心しました。「一病息災」とはこのことだと思うようにします。厚かましいですが、さらに健康年齢が低くなったらいいなと思いました。そのためには、もっと運動をしないといけないのかな。健康年齢で脳みその状態・認知的なことについてもわかれば良いのですがね。これは健康年齢とは別ものですね。

▪️この通知の中で、「PepUp」というアプリの利用を推奨しています。健康を意識化・見える化していくためのアプリかと思います。定期健康診断の値がスマホで確認できます。また、健康関連の他のアプリと連動させて、例えば歩数を記録していくこともできるようです。さらに、ポイントも貯めていけるようなのですが、ちょっと使い方(貯め方)がわからないので、まあ、時間があれば勉強してみましょうかね。ただ、あと2年で定年退職するので、こういう健康年齢の通知というサービスもその時までなのでしょうかね。

新年会と「kikito×しがトコ」のカレンダー

▪️一昨日は、娘夫婦家族が我が家に、昨日は息子夫婦が我が家にやってきました。息子は昨秋に結婚しましたが、息子の連れ合いは、孫からすると新しい叔母さんになります。昨年の結婚式、そして正月とまだ2回しかあっていないわけですが、とても孫たちに優しく接して一緒に遊んでくれました。楽しそうでした。叔母さんというよりも、楽しいお姉さんという感じかな。

▪️夕方からは、全員で奈良の新年会に向かいました。義母を囲む新年会です。義母は米寿ですが、毎日新聞を丁寧に読んでいます。世の中の動きをきちんと把握しています。また、テレビでスポーツ観戦を楽しみにしています。プロ野球、大相撲ともにとても詳しいです。足が少し弱ってきているかとは思いますが、とても元気にしています。

▪️お正月は昨日まで。今日から普段の日常に戻る「リハビリの生活」です。今日と明日は、買い物に行かずに冷蔵庫に残っている正月料理やあるもので過ごします。年末から食べ物がギチギチに詰まっていた我が家の冷蔵庫ですが、もうじきいつものようにガランとした感じになるのかな。娘夫婦、息子夫婦、若い大人4人の胃袋は、すごい容量ですね。びっくりです。余ったら困るな〜と思っていましたが、その心配はありませんでした。

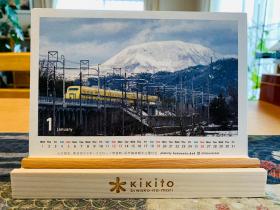

▪️写真の2枚目と3枚目、そして4枚目ですが、新年会やお正月とは関係がありません。昨年の11月末に、一般社団法人「kikito」さんが、昨年の春に「令和6年度緑化推進運動功労賞 内閣総理大臣表彰」を受賞されたことを、「kikito」さんが関係者のみなさんに感謝する「感謝祭」が琵琶湖ホテルで開催されたのですが、その際に記念品としていただいたカレンダーです。「滋賀を自慢したくなるカレンダー2025」です。

▪️写真の2枚目と3枚目、そして4枚目ですが、新年会やお正月とは関係がありません。昨年の11月末に、一般社団法人「kikito」さんが、昨年の春に「令和6年度緑化推進運動功労賞 内閣総理大臣表彰」を受賞されたことを、「kikito」さんが関係者のみなさんに感謝する「感謝祭」が琵琶湖ホテルで開催されたのですが、その際に記念品としていただいたカレンダーです。「滋賀を自慢したくなるカレンダー2025」です。

▪️カレンダーに使用している紙やスタンド材には琵琶湖の森を元気にするプロジェクト「kikito」とのコラボにより間伐材を活用されているようです。ローカルメディア「しがトコ」のInstagramへの多くの皆さんの投稿の中から選ばれた写真のようです。すごいです、滋賀!! こういう写真を通して、「MLGs」(マザーレイクゴールズ)や「世界農業遺産・琵琶湖システム」のことを思いながら、書斎でこのカレンダーを使わせてもらおうと思います。ぜひ、Instagramで「shigatoko」をチェックなさってみてください。

「びわ100ファイナル」準備編

▪️すでに投稿したように、19日・20日の両日、「びわ100 ファイナル」が開催されました。「びわ100」とは「びわ湖チャリティー100km歩行大会」の通称です。参加費(17,000円)を払うわけですが、そこから琵琶湖の環境のための取り組みに、寄付も行われることになっています。毎年、たくさんの皆さんが参加するこの大会を、たくさんのボランティアの皆さんがや地元の企業さんが支えきました。ただ、ファイナルとあるように、今年度で最後になります。大変残念なことですが、そこにはさまざまな理由があるのでしょう。苦渋の選択だったのではないかと思います。

▪️今回の「びわ100」、私にとっては6回目の挑戦になりました。過去5回、幸いなことに全て完歩してきました。そして今回の結果を先に言うと、今回もなんとか完歩することができました。しかも、これまでで最高の成績でゴールすることができました。22時間37分10秒でした。

2016年 第3回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 完歩 23時間44分

2017年 第4回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 完歩 27時間06分22秒

2018年 第5回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 完歩 24時間54分51秒

2019年 第6回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 完歩 23時間19分27秒

2020年 第7回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 コロナ禍により中止

2021年 コロナ禍で開催されず-

2022年 第8回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 エントリーしましたが、準備不足で参加できませんでした。

2023年 第9回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 完歩 25時間14分45秒

2024年 第10回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 ファイナル 完歩 22時間37分10秒

▪️完歩は別にして、今回、どうしてこれまでにないタイムでゴールできたのかと言えば、それは、練習で長い距離を歩き、同時に準備もきちんとしてきたこからです。そのこととも関係しますが、一緒に歩いてくださるバディのお相手がおられたからだと思っています。一緒に歩いてくださったのは、龍谷大学吹奏楽部OBの上道郁夫さんです。上道さんは、私が昨年度まで吹奏楽部の部長をしていた時に、知り合うことができました。私たちは同い年ということもあり、親しく交流させていただいています。この投稿では、上道さんからのアドバイスをもとに、私があらかじめ準備したことについて書いておきたいと思います。

▪️上道さんとは、44kmと55kmを歩く練習を一緒に行いました。その練習で歩きながら、いろんなお話をすることができました。とにかく長い時間歩くわけですから、いくらでも話ができるわけです。お仕事のこと、お若い頃のことについても、いろいろお聞かせいただきました。そして、もちろん「びわ100」に関しても大切なお話をすることができました。私は、あまり真剣に考えてこなかったのですが、上道さんは、ウルトラウォーキングの完歩率を高めるための、そして良いタイムでゴールするための様々な情報をお持ちでした。ウルトラウォーキングのご経験は練習時でまだ2回しかないということでしたが、すごく研究されていました。

▪️たとえば、肉刺防止のためのクリーム。お値段は少し高めですが、上道さんは「プロテクトJ1」という皮膚保護クリームを使用されていました。上道さんは、このクリームを愛用されているとのことでした。このクリームに5本指ソックスで完璧のようです(残念ながら、私は、足の小指が短く、この5本指ソックスをうまく使えませんが…)。私はこれまでワセリンを塗っていたのですが、このクリームだと乾いたらサラッとしてくるのです。ワセリンのようにいつまでもベトベトすることがありません。

▪️シューズについては、最近は水を通さないGORE-TEXのシューズが販売されているということも教えていただきました。私はといえば、それまでトレールランニング用のシューズを何年にもわたって履いていました。雨が降ると中に雨水が入ってきて、足裏が真っ白にふやけて肉刺ができてしまうのです。そのあとは、一歩一歩歩くたびに痛みを感じて、パフォーマンスがどんどん低下してしまいます。GORE-TEXのシューズだと、一定程度そのようなことを防げるのではないかと思いました。あと、大会間近になって、防水ソックスも取り寄せました。これは優れものでした。通常、100km歩く間に、何度かソックスを履き替えるのですが、私は、クリームを塗り直すだけで、最後までこのGORE-TEXのソックスだけでゴールできました。

▪️ウォーキングの際のウエアについても教えていただきました。「びわ100」への参加者をみると、腰から下は、ランニングタイツの上にランニングパンツを履くことが普通になってきました。問題は腰から上です。夏場はTシャツだけでも良いのですが、秋になると、昼間は汗をかきながらも、夜になり気温が下がると体温が奪われてしまいます。対策として上道さんからは、アウトドアメーカーの汗冷えしないTシャツがお勧めとのアドバイスをいただきました。

▪️それから、ランニングスリーブも勧めていただきました。長袖のTシャツの腕の部分だけのようものです。これと汗冷えをしないシャツとを組み合わせ本番も歩きました。ランニングスリーブは、以前何かのオマケで手に入れたものが自宅にありました。当然ですが、半袖とランニングスリーブの間に隙間が生まれます。「びわ100」の本番は、この隙間が熱と湿気を外に逃す役目を果たしてくれているように思いました。また、気温が下がった時に体温を守ってくれるようにも思いました。気温に関係なく快適でした。当日、スタート時点から雨が降り出し、結構大変な大会になりました。でも、以前から使用しているGORE-TEXのレインウエアの上下を身につけると、雨のダメージを最小にして歩くことができました。蒸れることもありませんでした。気温が下がった晩も、雨が降った昼間のウエアのままでした

▪️ただ、注意すべき点もあることをゴール後に知りました。雨で道に水が溜まり始めると、横を車が通る時に、たまに大量の水を浴びることになります。特に、トラックの場合。もし、GORE-TEXのレインウエアの「下」をはいていないと、GORE-TEXのシューズとソックスを履いていたとしても、シューズやソックスの上からは雨水が入り込んでしまいます。そのような方の話を「びわ100」関係のLINEのグループで知りました。私の場合は、GORE-TEXのレインウエア(下)、シューズ、ソックスで足を守ることができました。

▪️プロテクトJ1、GORE-TEXのシューズと防水ソックス、汗冷えしないシャツ、ランニングスリーブ、上道さんからのアドバイスを大切にして、きちんと準備しました。上道さんは、小さな小さな折り畳み式の椅子も携行されていました。地面に座り込んでしまうと、立ち上がる時に痛めた筋肉に負担がかかるため、そうならないように携行されているのです。とても軽いので、歩く際も負担にはならないとのことでした。私も購入してみたのですが、私は「びわ100」の後半ではウォーキングポールを使う予定だったので、折り畳み式の椅子の携行は諦めて、折りたたみ式のウォーキングポールを携行することにしました。それまでは、降りたためないウォーキングポールだったのですが、ポールを使用しないときは手に持って歩かねばなりません。歩きにくいのです。最初から最後までポールを使用される方は別にして、距離や身体の状況に応じてポールを使う場合は、やはり折りたたみ式の方が良いと思います。

▪️最後にもうひとつ。これまでの「びわ100」では、100kmを歩くためにできるだけ荷物を少なくしようと努力してきました。リュックもトレールランニング用の15リットルを使用していました。しかし、荷物がパンパンになり、取り出しにくいので難儀していました。今回は、同じくトレールランニング用ですが、23リットルのものに変更することにしました。ただし、スマートフォンとお金(財布から小さなケースに入れ替えました)だけはウエストポーチに、入れて携行することにしました。

▪️リュックの中身ですが、必要なものをさまざまなサイズのフリーザーバッグ(ジップロック)に入れて歩きました。履き替えるソックスとプロテクトj1、着替えのシャツとパンツ、GORE-TEXのレインウエア、ルートマップ等を入れるチャック付きファイル、持病の薬や肉刺対策のバンドエイド等を入れた小さなチャック付きポリ袋、防水の散歩用の小さなラジオ、ウォーキングポール、スポーツドリンクを入れるスクイズボトル500ml、折りたたみ式のウォーキングポール。それから、歩きながら食べる食品や飲料水。それらを23リットルであれば余裕を持って入れることができました。取り出すことも容易でした。

▪️準備編は以上です。あとは、栄養と「びわ100」の実際について記録を投稿しようと思います。

GARMINの設定

▪️ 息子からプレゼントされたGARMINのスポーツウォッチ、使い方がよくわからなくてそのままになっていました。これではいかん、次の「びわ100」(びわ湖チャリティー100km歩行大会)で使いたいと思ったのですが、設定が複雑で難しくて…。その話を、この前55kmを一緒に歩いた龍谷大学吹奏楽部OBの上道 郁夫さんにお話ししたところ、「それは、廣瀬に頼めばいいですよ」と簡単におっしゃいました。

▪️ 息子からプレゼントされたGARMINのスポーツウォッチ、使い方がよくわからなくてそのままになっていました。これではいかん、次の「びわ100」(びわ湖チャリティー100km歩行大会)で使いたいと思ったのですが、設定が複雑で難しくて…。その話を、この前55kmを一緒に歩いた龍谷大学吹奏楽部OBの上道 郁夫さんにお話ししたところ、「それは、廣瀬に頼めばいいですよ」と簡単におっしゃいました。

▪️廣瀬 貴生さんは、上道さんと同じく龍谷大学吹奏楽部のOBなんですが、上道さんよりもずっとお若い方です(16歳程お若い)。先輩後輩の関係ですね。ということで、厚かましくも廣瀬さんにご相談したところ、大変ありがたいことに、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でGARMINの設定をしてくださることになりました。開店すぐの17時半から19時半まで、GARMINの設定をしていただきながら、吹奏楽部のこと、廣瀬さんの出身地である滋賀県能登川のこと、いろいろなお話をすることができました。

▪️廣瀬さんは、某大手電機メーカーの管理職です。IT関係の専門家…なのかな(知らんけど…)。その廣瀬さんでも、GARMINの設定は結構面倒なようでしたが、きちんとGARMINとスマホを同期していただくことができました。しかし、廣瀬さんがこれだけ難儀されるのだから、66歳のお爺さん(私のことですが)にできるはずないやん…と自己正当化していました。廣瀬さん、ありがとうございました。

▪️明日は、試しに使ってみます。