坂本さんとの再会

▪️昨晩は、「限界集落にみるIターン者の役割-滋賀県高島市朽木針畑を事例に-」という卒業論文で、2011年春に卒業した坂本昂弘くんの叔父様、坂本恭二さんと再会しました。楽しかったです。盛り上がりました。叔父様は、副業で木工のお仕事もされています。今日は、スマートフォンを入れるとアンプのように音が拡大される木製スピーカーを受け取りました。叔父様の作品です。ありがとうございました‼️で、坂本くんの叔父様と知り合ったきっかけなんですが、以下をお読みいただければと思います。

「朽木村古屋の坂本家のこと」

「朽木古屋『六斎念仏踊り』の復活」

▪️あっ、もちろん大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。昨日は、お店は満員でした。コロナ禍の最中はお店の継続が心配されるほどでしたが、最近は完全に以前のように復活しています。すばらしい。

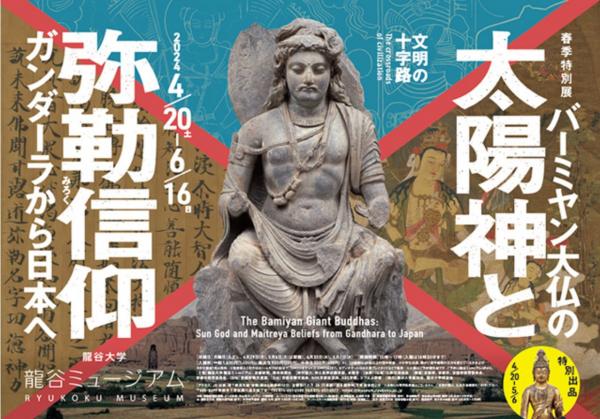

明後日までです「バーミアン弥勒信仰」

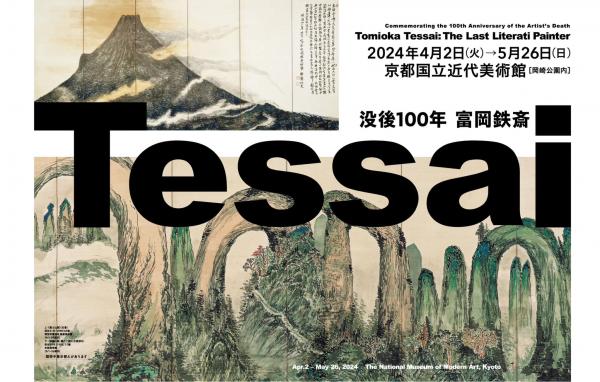

「雪舟伝説」と「Tessai」

▪️昨日は、京都国立博物館で開催されている「雪舟伝説」を観覧してきました。昨日が最終日でした。なんとかぎりぎりセーフで観覧することができました。「雪舟伝説」というタイトルからもわかるように、雪舟店ではありません。もちろん、国宝になっている雪舟の作品6点を最初に鑑賞するわけですが、そのあとは雪舟の作品に影響を受けた桃山時代から江戸時代にかけての画家達の作品が展示されています。それらの画家は、自分たちの絵画の原点に雪舟を位置付け、雪舟を継承・模倣しながら自分たちの作品を描いて行ったからです。そのような歴史の中で、雪舟は「画聖」と呼ばれるようになったのです。だから、「雪舟伝説」なのです。展覧会の意図がよく理解できました。次回、京都国立博物館に行くのは秋になりそうです。「法然と極楽浄土」が開催される空です。楽しみにしています。

▪️昨日は、京都国立博物館で開催されている「雪舟伝説」を観覧してきました。昨日が最終日でした。なんとかぎりぎりセーフで観覧することができました。「雪舟伝説」というタイトルからもわかるように、雪舟店ではありません。もちろん、国宝になっている雪舟の作品6点を最初に鑑賞するわけですが、そのあとは雪舟の作品に影響を受けた桃山時代から江戸時代にかけての画家達の作品が展示されています。それらの画家は、自分たちの絵画の原点に雪舟を位置付け、雪舟を継承・模倣しながら自分たちの作品を描いて行ったからです。そのような歴史の中で、雪舟は「画聖」と呼ばれるようになったのです。だから、「雪舟伝説」なのです。展覧会の意図がよく理解できました。次回、京都国立博物館に行くのは秋になりそうです。「法然と極楽浄土」が開催される空です。楽しみにしています。

▪️「雪舟伝説」の後は、三十三間堂のバス停から市バスで京都国立近代美術館に向かいました。近代美術館で「Tessai」(没後100年 富岡鉄斎) が開催されていたからです。鉄斎は、「万巻の書を読み、万里の路を徂(ゆ)き、以て画祖をなす」という中国の文人画家の教えを大切にしていました。文人画家とは、「本来職業画家でない中国の士大夫が、金銭や生活の糧を得るためでなく、純粋に精神の表現として描く画」のことなのだそうです。「最後の文人画家」と呼ばれる鉄斎は、自分は学者(儒学者)との自己認識があり、職業画家であるとは思っていませんでした。書物を読み、実際に旅に出て心に風景を心に読み取り、その上で描かれるのが彼の作品のようです。ですから、実際の風景そのものではありません。通常の絵画を前提にしていると奇妙に見えるかもしれません。鉄斎が描いた理想の風景だからです。初めてみた時には、私はすごくパワーを感じました。独特です。それが私には心地良かったのです。展覧会では、作品だけでなく、彼が愛用した落款や文房具が多数展示されていました。この辺りも、とても面白いなと思いました。

▪️2つの展覧会を観覧した後、もちろん、図録もきちんと購入しました。そしてクリアファイルも購入しました。図録とクリアファイル、いつも博物館や美術館に行ったときに買っています。こうやって自宅に重い図録が増えていくわけです。まあ、仕方がないですね。気持ち的に買わないというわけにはいかないもので。気が向いた時に、ページをめくってみるといろんな発見や学びがあります。

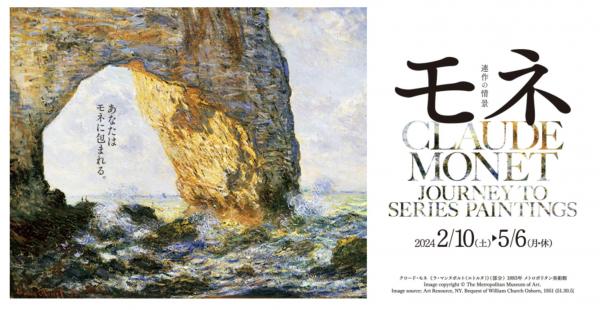

大阪中之島美術館「モネ 連作の情景」展

▪️ちょっと前のことになりますが、大阪中之島美術館で開催されていた「モネ 連作の情景」で、モネの作品を鑑賞してきました。美術史の知識があまりありません。モネは印象派で睡蓮の絵を描いた画家…程度の知識しかありません。ということで、良い勉強になりました。モネはサロン(フランスの画壇)に挑戦したとか、なかなかの絵画の売買についても交渉能力があったとか…ああ、そういう人だったのかと認識を新たにしました。結構な「やり手」のように思いました。

▪️ちょっと前のことになりますが、大阪中之島美術館で開催されていた「モネ 連作の情景」で、モネの作品を鑑賞してきました。美術史の知識があまりありません。モネは印象派で睡蓮の絵を描いた画家…程度の知識しかありません。ということで、良い勉強になりました。モネはサロン(フランスの画壇)に挑戦したとか、なかなかの絵画の売買についても交渉能力があったとか…ああ、そういう人だったのかと認識を新たにしました。結構な「やり手」のように思いました。

▪️また、今回の展覧会では、同じ場所やテーマなんだけど、天候や季節、時間が違っている作品群を比較しながら鑑賞できました。「連作」という手法の意味がよく理解できました。ということで、撮影OKの「連作」の作品を写真に撮ってみました。モネが活躍した時代は、鉄道網が張り巡らされてきた時代のようです。蒸気機関車は当時の最先端の技術です。この蒸気機関車に乗って、人びとはあちこちに気軽に旅行でかけるようになりました。観光の始まりかな。モネも鉄道に乗ってあちこちに旅したので。ただ、モネの場合は、単なる観光ではなく、絵を描くための風景を求めて移動したようです。

▪️晩年に取り組んだ自宅に作った池や庭の風景を描いた作品群で、大胆な筆使いをしていることなどは、モネ自身が白内障を患っていたこととも大きく関係しているのだそうです。このことも考えたこともありませんでした。重い図録も購入したので、時間を見つけて図録をにより復習をしておこうと思います。

ミュージアム・美術館・博物館

▪️龍谷ミュージアムでは、春季特別展「文明の十字路・バーミヤン大仏の太陽神と弥勒信仰-ガンダーラから日本へ-」が開催されています。6月16日までです。元龍谷ミュージアム館長のうちの学長も相当熱い投稿をXにされています。私もイケメンの弥勒に会いに行く予定です。忘れないうちに、行かなくちゃ。ただし、「龍谷大学関係者」は龍谷ミュージアムで開催するすべての展覧会を無料で観覧できます。この龍谷大学関係者とは、龍谷大学学生(科目等履修生を含む)、龍谷大学学生保護者(親和会員)とその同伴者1名、龍谷大学卒業生(校友会員)とその同伴者1名、龍谷大学教職員 (非常勤講師、アシスタントスタッフ職員を含む)、龍谷大学退職者(専任教職員・特別任用教員)、浄土真宗本願寺派の宗会議員、学校法人龍谷大学理事・監事・評議員の皆さんのことです。ということで、「龍谷大学関係者」の皆さん、ぜひ観覧いたしましょう。

▪️2つめは、京都国立近代美術館で開催されている「没後100年 富岡鉄斎 TESSI」です。この前、日曜日の朝に放送されているNHKの日曜美術館で作品の解説を視聴しました。鉄斎って、「万巻の書を読み、万里の路を行く」、書の人であり旅の人だったんですね。ぜひ現物を鑑賞してみたいと思いました。5月26日までだから、これも忘れないようにいかないといけません。

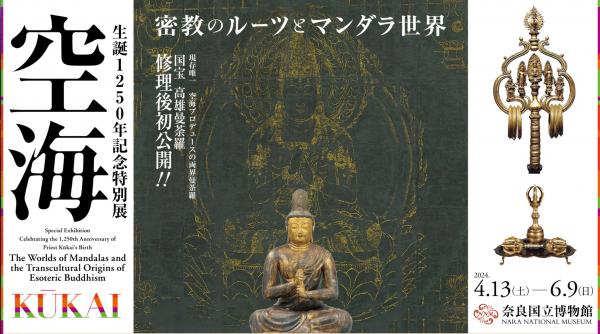

▪️3つ目は、奈良国立博物館で開催されている生誕1250年記念特別展「空海 KŪKAI ―密教のルーツとマンダラ世界」です。この展覧会も行っておきたいのです。こちらは、6月9日までです。

「庭椿雑貨店 - 庭と絵画と手仕事のマルシェ」

▪️通勤前に、「庭椿雑貨店 - 庭と絵画と手仕事のマルシェ」に行ってきました。自宅から車で10分程度の、伊香立という農村地域の中にある古民家が会場です。このイベントは、いつもお世話になっている庭師・椿野大輔さんの息子さんで、やはり造園業を営んでおられる椿野晋平さんのご自宅を会場に年に1回開催されます。晋平さんの伯父様(大輔さんのお兄様)カメリアーノ水木充さんの絵画や、晋平さんの育てた植物、その他クラフト作家の皆さんの作品が展示即売されています。主催者は、晋平さんの妹さん(大輔さんの娘さん)で菓子職人をされている椿野うららさん。このイベントでは、彼女のお菓子いただくことができます。カメリアーノさんは以前から存じ上げていることもあり、たくさんの作品について、ゆっくりお話をお聞かせいただくことができました。楽しい時間でした。また、晋平さんとも初対面でしたが、いろいろお話をすることができました。彼は、有名な大原のベニシア・スタンリー・スミスさんの庭の手入れをされてきた方です。

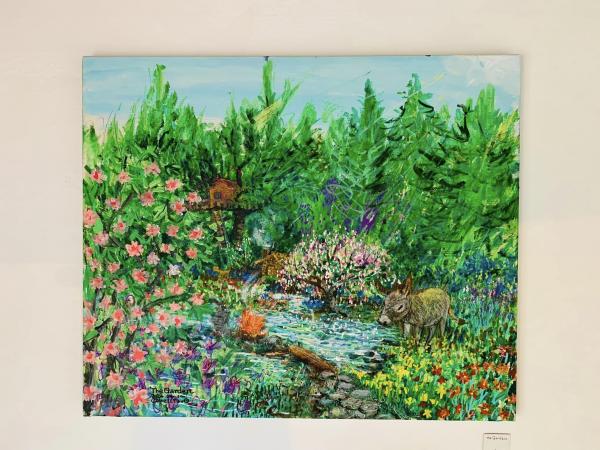

▪️トップの写真は、カメリアーノさんの作品です。アクリル絵具とダートマグラフで描かれています。タイトルは、「the Garden」。カメリアーノさんが理想とする庭なんだそうです。まず一番に大切なのは、ロバがいること。ツリーハウス、カヌーもあります。焚き火もできます。こういう場所を探しておられるのです。素晴らしいですね。で、ひさしぶりにお会いしたので、記念写真を撮りました。カメリアーノさんの作品を拝見していると、とっても元気が出てきますね。

▪️カメリアーノさんのご自宅からは琵琶湖の北湖が見えます。ご自宅の窓から、いろんな季節、そして天気の琵琶湖を描いた作品群です。これは、連作というのでしょうね。

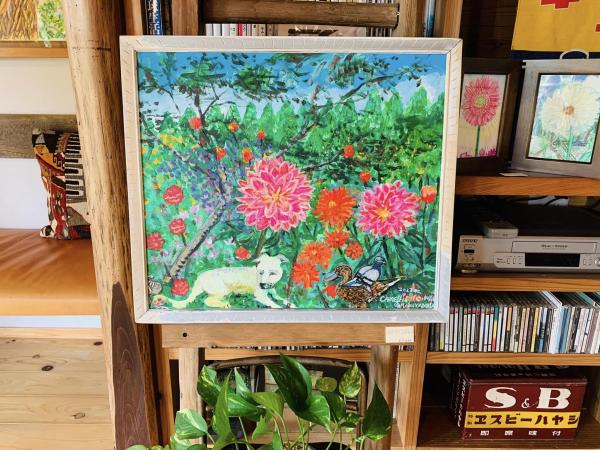

▪️会場の別の部屋に移動しました。こちらは、晋平さんのお宅ではリビングにあたる部屋だそうです。この部屋の目立つところに飾ってあった作品に目が止まりました。以前、カメリアーノさんのfacebookでも拝見していた作品です。昨年、学生さんたちと見学させていただいた「haruya guest house (はるやゲストハウス)」で描いた作品です。このゲストハウス、高島市𣏓木小入谷にあります。カメリアーノさんは、このゲストハウスに咲いたダリアが描くために訪問されたのです。ペットの(家族の?)犬のリリー、鳩のラトナさん、鴨トラちゃんもきちんと描かれています。

▪️「庭椿雑貨店ー庭と絵画と手仕事のマルシェー」の開催期間は、本日3月26日から28日までの3日間、時間は10時から16時までです。出品者は以下の皆さんです。

▪️「庭椿雑貨店ー庭と絵画と手仕事のマルシェー」の開催期間は、本日3月26日から28日までの3日間、時間は10時から16時までです。出品者は以下の皆さんです。

カメリアーノ水木充(色鉛筆画、アクリル画)

山内鈴花(鉄照明)

辻典子(野草リース)

さんやそう おおた(山野草)

椿野晋平(植物、庭雑貨)

椿野うらら(焼き菓子、和菓子)

▪️お庭にはカメリアーノさんが似顔絵、いや肖像画を描いてくださるコーナーがありました。カメリアーノさんが衝動的に描く肖像画だから、「しょうどうが」なのだそうです。面白い。カップル、家族、ペットと一緒に描いてくださるようです。今日は時間がなく、描いていただけませんでした。心残りでした。明日、また行くかもです。当日お持ち帰り可だそうです。ただし、各日5名様まで。料金は、おひとり5000円(追加1名ごとに+2000円)です。場所ですが、「庭椿」( 滋賀県大津市伊香立生津町431、tel :077-598-3988 / 090-5656-2161)です。

▪️上左は庭椿さんの全景です。古民家を改装リノベーションしてお住まいになっておられます。とても素敵なお宅です。周りの自然の雰囲気と家の中がつながっているような気がしました。上右は、家を囲む防風林。さすが庭師さんですね。防風林を壁のようにきちんと剪定されています。東北のイグネを思い出しました。

マルタイラーメンの広告

▪️あべのハルカス美術館で「円空-旅して、彫って、祈って-」を観覧した後、夕食も大阪で摂って滋賀に帰りました。JR大阪駅の構内ではっとしました。そこに昔から知っているインスタントラーメンの広告があったからです。広告とは言っても、スーパーマーケットの陳列棚で売られている商品である「マルタイラーメン」を巨大にしたような広告だったからです。インスタントラーメンではなくて即席麺です。そういえば、昔は、即席麺と言っていたことを思い出しました。

▪️あべのハルカス美術館で「円空-旅して、彫って、祈って-」を観覧した後、夕食も大阪で摂って滋賀に帰りました。JR大阪駅の構内ではっとしました。そこに昔から知っているインスタントラーメンの広告があったからです。広告とは言っても、スーパーマーケットの陳列棚で売られている商品である「マルタイラーメン」を巨大にしたような広告だったからです。インスタントラーメンではなくて即席麺です。そういえば、昔は、即席麺と言っていたことを思い出しました。

▪️今でこそ、血糖値の関係で麺類は食べないのですが、以前はよく食べていました。普段、スーパーマーケットで買い物をするときも目に入っていました。そのような日常生活で大変慣れ親しんでいる商品が、こういう形で電飾看板になっていると、「おっ!!」とびっくりしてしまいます。景観的かつ社会的な文脈が異なるからです。大変シュールなアートのようにも思えます。でも、わざわざ撮る人は私ぐらいのものでしたが…。

▪️本社は福岡県。1959年に誕生らしいので、1958年生まれの私とはほぼ同級生でしょうか。ちなみに、チキンラーメンは1958年誕生です。こちらは完全に同級生です。

「円空-旅して、彫って、祈って-」(あべのハルカス美術館開館十周年記念)

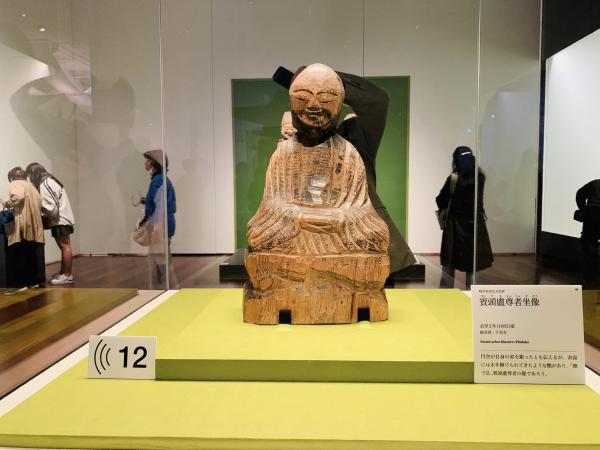

▪️大阪の「あべのハルカス美術館」で開催されている展覧会「円空-旅して、彫って、祈って-」に行ってきました。この写真は、撮影が許可されている展示室のものです。満足しました〜。会期は4月7日まで。ご関心ある皆様、お急ぎください。私は図録も購入したので、帰宅後も円空仏を味わっています。

▪️大阪の「あべのハルカス美術館」で開催されている展覧会「円空-旅して、彫って、祈って-」に行ってきました。この写真は、撮影が許可されている展示室のものです。満足しました〜。会期は4月7日まで。ご関心ある皆様、お急ぎください。私は図録も購入したので、帰宅後も円空仏を味わっています。

▪️仏様は、私たちが気がついていないだけで、すぐそばにいらっしゃいます。円空仏は、そのことを教えてくださいました.トップの写真、これは賓頭盧尊者坐像(ビンズルソンジャザゾウ)です。すごく優しい笑顔ですね。円空仏には、憤怒の表情の仏様と、柔和な表情の仏様がおられます。この賓頭盧尊者坐像は、大変柔和な笑顔です。よく知らなかったのですが、自分の体の悪い部分と賓頭盧様の同じ所を撫でると、病気やケガが治るとされているようです。知りませんでした。ですから、少し手垢で黒くなっています。というのも、賓頭盧様は釈迦の弟子の1人で、「神通力」で人々の病気を治癒されていたのだそうです。なるほど、です。

▪️図録を読んでいると、いろんなことを知ることができました。この展覧会で展示されている仏様もそうなのですが、若い頃の円空仏はつるりとした表面ですが、しだいに、ノミで彫ったまま荒々しい仏様になっていきます。図録の解説の中で、円空が残した歌について、円空学会の理事長である小島梯次さんが次ように述べられていました。「庶民の信仰・円空仏」というタイトルです。

作りおく神の御形の圓なる浮世を照すかゝみ成りけり

造顕した像の「圓なる」は、「浮世を照らすかゝみ」であるとしている。円空像の「圓なる」(やすらか)は、「浮世」すなわち(庶民の世界)を映したもの「かゝみ」(鏡)ということである。

庶民の世界における信仰は、すべてを受け入れ、なにも排さないという融通無碍を特徴とする。その根底には優しさと逞しさがある。優しさを形として表すのは微笑みが最もふさわしい。逞しさは強いノミ跡に凝縮されている。「円空仏」は、まさに庶民信仰の中で育まれてきたということができ、本論の「庶民の信仰」と冠した所以である。

スマホの小画面に多くの世界が閉じ込められてしまっている現在、円空仏の持つ真の優しさと逞しさの世界が、今後必要とされていく予感がする。

▪️円空は、64年の生涯で、現在の都道府県名でいえば、岐阜県に生まれて岐阜県で育ったのち、青森、北海道、愛知、奈良、みえ、茨城、群馬、栃木、長野、滋賀と歩きながら、全国各地の霊場を旅しながら、円空仏を彫り続けてきました。そのことを通して、人びとが「ありがたい」と強く感じ、さらに信仰を深めていきやすくすることで、人びとの信仰を支えてきたのではないでしょうか。

▪️写真についても説明しておきます。トップは、すでに説明しました。賓頭盧尊者坐像です。2段目左は不動明王立像、右は両面宿儺坐像(りょうめんすくなざぞう)、3段目は護方神立像。最後のものは観音三十三応現身立像(かんのんさんじゅうさんおうげんしんりゅうぞう)

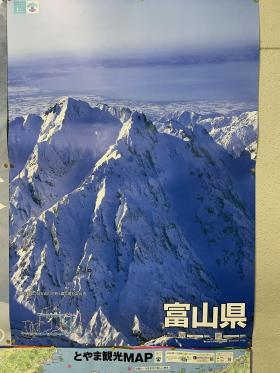

富山で息ぬき

▪️息抜きで、富山県を旅行しています。2泊3日の旅行です。1泊目は、富山県の黒部渓谷にある宇奈月温泉に泊まりました。温泉に浸かって、溜まっていた疲れを取り除きました。今回富山を旅行したのは、雪の美しい立山連峰を鑑賞するためでした。ところが、天気がよくありません。トップの写真は、宇奈月温泉駅(富山地方鉄道)の駅に貼ってあったポスターです。かっこいいですね。剱岳です。素晴らしいですね。剱岳の向こうには、富山平野と富山湾が見えています。ところが、です。今回の旅行で、雨が降り続けています。まったく、立山連峰は見えません。

▪️息抜きで、富山県を旅行しています。2泊3日の旅行です。1泊目は、富山県の黒部渓谷にある宇奈月温泉に泊まりました。温泉に浸かって、溜まっていた疲れを取り除きました。今回富山を旅行したのは、雪の美しい立山連峰を鑑賞するためでした。ところが、天気がよくありません。トップの写真は、宇奈月温泉駅(富山地方鉄道)の駅に貼ってあったポスターです。かっこいいですね。剱岳です。素晴らしいですね。剱岳の向こうには、富山平野と富山湾が見えています。ところが、です。今回の旅行で、雨が降り続けています。まったく、立山連峰は見えません。

▪️Facebookの鉄道関連のグループで親しくさせていただいているBさんに、宇奈月温泉から富山市内に戻るのには、どういう移動が良いでしょうかとお尋ねした時に、以下のアドバイスをいただきました。

車窓でしたら以下のような感じです。まず宇奈月温泉駅から電鉄富山方面に乗る場合は進行右側が良いです。宇奈月温泉駅から愛本駅までは黒部川に沿って走り、そこから一気に黒部扇状地に出て平野を下ります。山が遠くなった頃、左にカーブして電鉄石田駅から右手に富山湾が見えてきます。あいの風とやま鉄道との並走区間になって抜きつ抜かれつになることもあります。

魚津、滑川まで海沿いを並走しますが、この区間は晴れていれば左側の立山連峰もきれいに見えます。再び平野部に入り、上市(かみいち)駅でスイッチバックして富山に向かいますが、その途中の寺田駅と稲荷町駅では進行左手から別の路線が合流し、駅は合流線路の真ん中で扇状に広がっています。終点の電鉄富山駅は現在改良工事中で少々狭くなっており、電車が直列に停まることもあります。

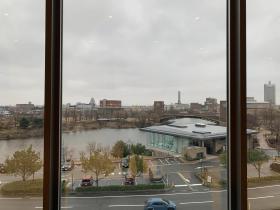

▪️せっかくBさんからアドバイスをいただいたのですが、外は雨。残念ですが、地図を眺めながら、おそらく今はこういう風景が見えているのだろうなと想像をしながら移動しました。富山駅に到着した後は、「富山市ガラス美術館と」と「富山県美術館」にいきました。「富山県美術館」では、企画展「倉俣史郎のデザイン 記憶の中の小宇宙」を観覧しました。NHKの番組「日曜美術館」で知った倉俣史郎さんの企画展を観覧できた良かったと思います。ただし、残念なのは、この美術館からは晴れていれば立山連峰がバッチリ眺めることができるはずなのですが、今日はこんな感じでした。

▪️せっかくBさんからアドバイスをいただいたのですが、外は雨。残念ですが、地図を眺めながら、おそらく今はこういう風景が見えているのだろうなと想像をしながら移動しました。富山駅に到着した後は、「富山市ガラス美術館と」と「富山県美術館」にいきました。「富山県美術館」では、企画展「倉俣史郎のデザイン 記憶の中の小宇宙」を観覧しました。NHKの番組「日曜美術館」で知った倉俣史郎さんの企画展を観覧できた良かったと思います。ただし、残念なのは、この美術館からは晴れていれば立山連峰がバッチリ眺めることができるはずなのですが、今日はこんな感じでした。

▪️天気予報では、明日も雨です。おそらく、今回は、美しい立山連峰を眺めることはできないでしょうね。残念ですが、仕方がありません。でも、来年の冬、もう一度、富山を訪問しようかなと思っています。今年は、暖冬のせいで、まとまった積雪がありません。まあ、雪がなく移動しやすいわけですが、せっかく冬に来たのに…ちょっと残念な気持ちも。地元の方たちは、暖冬のせいで雪が少なく今年はたすかる…と思っておられたら申し訳ないのですが、もう少し北陸の冬を感じたかったですね。もっとも、食事は、北陸を味わっています。そのことについては、また別途、投稿したいと思います。

京都国立近代美術館「京都画壇の青春」

▪️今日は、京都国立近代美術館で開催されている展覧会「京都画壇の青春」を観覧しに行くことができました。なんとか。今日が最終日です。間に合いました。よかった、よかった。いろいろ勉強にもなりました。明治になり文化や政治の中心が京都から東京へ移り、西洋美術の強い影響もある中で、自分たちの個性を際立たせていった京都画壇の若者たちの作品をゆっくり鑑賞させていただきました。美術館では、レシーバーで音声解説を聞きながら会場を巡りましたが、残念なことに、展示解説の小冊子は売り切れてしまったようです(図録はそもそもないようです)。

▪️今日は、京都国立近代美術館で開催されている展覧会「京都画壇の青春」を観覧しに行くことができました。なんとか。今日が最終日です。間に合いました。よかった、よかった。いろいろ勉強にもなりました。明治になり文化や政治の中心が京都から東京へ移り、西洋美術の強い影響もある中で、自分たちの個性を際立たせていった京都画壇の若者たちの作品をゆっくり鑑賞させていただきました。美術館では、レシーバーで音声解説を聞きながら会場を巡りましたが、残念なことに、展示解説の小冊子は売り切れてしまったようです(図録はそもそもないようです)。

▪️そうそう、美術館から出たとき、叶匠壽庵のEくんに出会いました。Eくんとは、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で時々お会いします。「年末までの間に、忘年会をしようよ」お願いをしておきました。Eくんと、Eくんの先輩であるTさん、私の3人で飲み会をしようという話になっていたのですが、いろいろ事情があって延期になり、とうとう忘年会になってしまいました。うまくいったらいいな。

▪️昼食は、韃靼蕎麦をいただきました。場所は、琵琶湖疏水とつながっている白川筋沿いにある蕎麦屋さんでした。今日は暖かかったので、外で蕎麦をいただけば良かったのかもしれません。写真は、室内からです。エエ感じですね〜。ふだん、京都を楽しむなんてことをしないのですが、今日は、ちょっと観光客っぽいことして息抜きです。