「2024夏!しがのふるさと応援隊(農山村版ワーキングホリデー)」

▪️滋賀県では、「2024夏!しがのふるさと応援隊(農山村版ワーキングホリデー)」募集中です。募集している地域ですが、以下の3地域です。

〇長浜市余呉町東野・下余呉【時期】8月26日(月)~9月1日(日)6泊7日【内容】農作業体験、地域交流等

〇米原市柏原【時期】9月3日(火)~9月9日(月)6泊7日【内容】農作業体験、古民家修繕作業等

〇高島市朽木雲洞谷・能家【時期】9月18日(水)~9月24日(火)6泊7日【内容】農作業体験、炭焼き、薪割り等

▪️私の「推し」は高島市朽木雲洞谷(うとだに)・能家(のうげ)。以前、雲洞谷を訪問して、集落に代々お住まいになって来られた地元の方、それから移住されてきた方にお話を伺いました。そのとき、移住者の方からは、「移住者の方達の役割」ということについてお話をうかがっていました。それぞれに今の山村に必要な働き方があるというのです。地元の方たちでは、例えば集落内の団結力は強いけれど、集落を超えるような連携事業のようなことはなかなかできない。それに対して、移住者の方たちは、移住者のネットワークやそれぞれが持っている地域おこしにつながるノウハウ等を活かしながら新しい動きを生み出すことができるし、そのことを地元の方たちから期待されているところもあるというのです。もちろん、地元の方達の了解と応援がなければその新しい動きも実現することはありません。また、その前提として、移住者の方達の地元の方達に対するリスペクトや、相互の信頼関係がなければなりません。

▪️この農村村版ワーキングホリデーも、以前伺ったお話とどこかで繋がっているのかなと思っています。龍谷大学の学生の皆さん、ぜひ、応募してみてください。

【土石流 発生の瞬間】土砂崩れ原因はシカの「食害」か シカが植物を食べ尽くし土がむき出しに 今月2度目の「緊急安全確保」発令 現場の伊吹山では昨年から3回目の土砂災害〈カンテレNEWS〉

▪️YouTubeに投稿された関西テレビのニュース動画です。今月の1日に続いて、25日、再び滋賀県米原市伊吹地区に土砂災害が発生しました。この災害にあった地域や隣接する地域に、存じ上げている方達がお住まいです。琵琶湖の環境問題に関する仕事や世界農業遺産の認定に申請作業等で、いろいろお世話になった方達です。その中のお1人と連絡を取りました。その方のお話では、シカの食害により、10年ほど前から伊吹山中腹斜面の緑が少しずつ失われてきました。当初は、生態系に関わる課題として問題提起してきたのだそうです。ところが、「その時はまさか6〜8合目の裸地化が山麓の人家にまで被害を及ぼすとまで想像力が働かなかった」そうです。実際、この方は、シカを防ぐネット等を使って希少植物をシカの食害から守る活動をされてきたのですが、今や防災の問題になってきています。「環境問題が人の命に関わる課題にまで発展したことで、慌てて行政の重い腰が上ってきた感じがする」とおっしゃっておられました。大変大切なご指摘だと思います。これはもう地元の地域の力だけではなんともなりません。知人は、「国、県、市、関係団体が連携して喫緊の取組と中長期の取組を総合的、順応的に、そして強力に推し進めてほしい」と強く求めておられました。

▪️一番の根本問題は、異常に増加したシカによる食害問題です。上の動画では、土砂災害の専門家として、信州大学農学部の福山泰治郎さんが解説されていました。草があることで、その(雨が流れていくことの)妨げになるので、抵抗になるので、その流れの流速を落とすという役割もありますし、あとは速さが落ちると染み込みやすくなるっていう効果もあるのですが、シカがその草を食べてしまうと雨が土砂と一緒にどんどん流れてしまうわけです。昨年は、伊吹山の登山道でも土砂災害がありました。山道が崩落しました。山の形が変わるほどの大きな出来事でした。それも合わせると、今回で土砂災害は3回目になります。恐ろしいことです。今回連絡を取った方とは、その方のガイドで伊吹山の登山をするはずだったのですが、コロナ禍、そして昨年の登山道の崩壊のために先延ばしになっています。もう登山どころではなくなくなりました。早急に爆発的に増えているシカを駆除する必要があると強く思います。シカが増えることの背景には、気候の温暖化もあると言われています。森林や山をシカから守るというよりも、積極的に捕獲・駆除する必要があると思います。

▪️2016年に発表されたこちらの論文によれば、「ニホンジカ(以下、シカ)の分布域は1978年時点に国土の27.7%(973万ha)でしたが、2003年には47.9%へと1.7倍に増加した」とのことです。過去25年間(1991年~2016年)で「人の居住域が拡大した地域はシカにとって棲みにくい環境になった一方で、積雪期間が減少した地域はシカにとって棲みやすい環境になったことが」明らかになっているようです。過疎と温暖化の進行がシカの分布拡大を促進したのです。こちらのサイトでは、わずか10年で伊吹山の自然が劣化していったことを写真の記録で示しておられます。

▪️下は、毎日放送のニュースです。このニュースでは砂防ダムが埋まったことを原因としていますが、そもそも予想を遥かに上回りスピードで砂防ダムが埋まってしまったのは、シカの食害のせいなのだと思います。「もう再建不可能」と言い切った地元の被災者の方のお話が事態の深刻さを示していると思います。

瀬田キャンパスのウッドデッキと栗本慶一さんのこと

▪️今年度は特別研究員です。当初は、ちょくちょく研究室に行く予定にしていたのですが、これだけ暑いと、ちょっと気持ちが挫けてしまいます。でも今日は用事があり、瀬田キャンパスに向かいました。

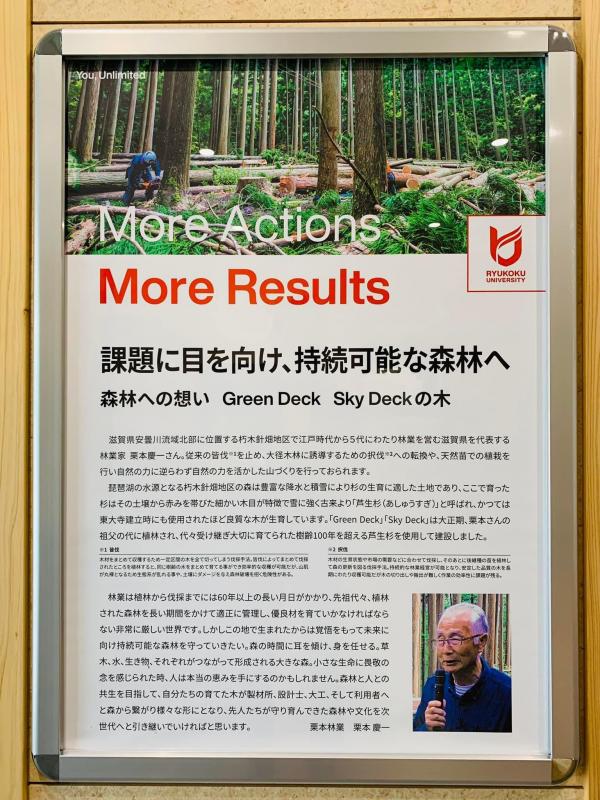

▪️ 2号館の入り口の近くに、このようなパネルが掲示してありました。瀬田キャンパスでは、滋賀県高島市朽木の杉材を用いたウッドデッキが整備されました。「Green Deck(グリーンデッキ)」、「Sky Deck(スカイデッキ)」です。パネルでは、この2つのウッドデッキの元になった杉材の育ててくださった林業家・栗本慶一さんのことが説明されています。また、栗本さんも林業に取り組むご自身の「お考え」を語っておられます。素晴らしいと思いました。ということで、ちょっと文字に起こしておきます。ちなみに、栗本さんのお顔の写真は、私が撮ったものです。

課題に目を向け、持続可能な森林へ

森林への想い Green Deck Sky Deck の木滋賀県安曇川流域北部に位置する朽木針畑地区で江戸時代から5代に渡り林業を営む滋賀県を代表する林業家 栗本慶一さん。従来の皆伐を止め、大径木材に誘導するための択伐への転換や、天然苗での植栽を行い自然の力に逆らわず自然の力を活かした山づくりを行なっておられます。

琵琶湖の水源となる朽木針畑地区の森は豊富な降水と積雪により杉の生育にきしたとちであり、ここで育った杉はその土壌から赤みを帯びた細かい木目が特徴で雪に強く古来より「芦生杉(あしゅうすぎ)と呼ばれ、かつては東大寺建立時にも使用されたほど良質な木が生育しています。「Green Deck」「Sky Deck」は大正期、栗本さんの祖父の代に植林され、代々受け継ぎ大切に育てられた樹齢100年を超える芦生杉を使用して建設しました。

林業は植林から伐採までには60年以上の長い月日がかかり、先祖代々、書林をされた森林を長い期間をかけて適正に管理し、優良材を育てていかなければならない非常に厳しい世界です。しかしこの地で生まれたからには覚悟をもって未来に向け持続可能な森林を守っていきたい。森の時間に耳を傾け、身を任せる。草木、水、生き物、それぞれが繋がって形成される大きな森。小さな生命に畏敬の念を感じられた時、人は本当の恵みを手にするのかもしれません。森林と人との共生を目指して、自分たちの育てた木が製材所、設計士、大工、そして利用者へと森から繋がり様々な形になり、先人たちが守り育んできた森や文化を次世代へと引き継いでいければと思います。 栗本林業 栗本慶一

▪️太字の部分は、私が強調した部分です。「森の時間に耳を傾け、身を任せる」。「タイパ」という言葉が登場する現代社会とはある意味「真逆」の生き方ですね。森は、様々な生き物や事柄がつながってできあがっていることは、仏教的に言えば縁起、自分が様々なご縁の中で生かされているということでしょうか。そのようなつながりが実感できた時に、森の中に生きる小さな生命もかけがえのない存在だと強く感じられるわけです。そして、そのようなことをリアルに感じられること自体が「本当の恵み」なのだと。森を貨幣的価値や尺度で捉えるのとは全く異なるお考えだと思います。素敵ですね。昨日は、このパネルの前で、この栗本さんのお考えを拝読して、静かに感動していました。

【関連投稿】

「高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その1)。」

「高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その2)。」

「高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その3)。」

「卒業生の皆様、瀬田キャンバスにお越しください。

「「GreenDeck」と「琵琶湖森林づくり県民税」」

滋賀県高島市 林業 暮らし 体験プログラム “小さな林業”と”暮らし”の可能性を体験してみませんか?

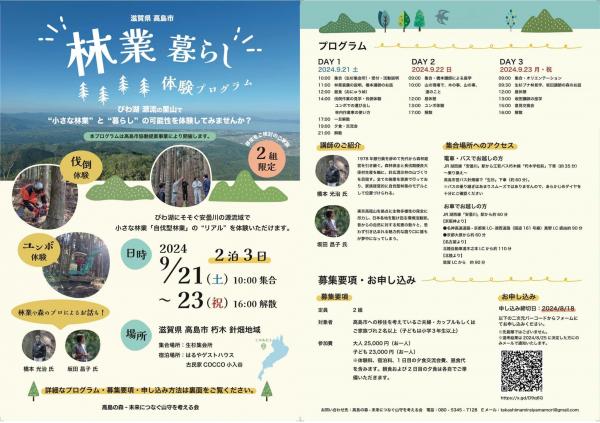

▪️滋賀県高島市朽木針畑で「ちょっと林業体験」できるプログラムが開催されます。この投稿の題名にもあるように、 “小さな林業”と”暮らし”の可能性を体験することが目的です。ここでいう”小さな林業”とは、自伐型林業のことです。自伐型林業とは何か。このNPOのサイトにわかりすく説明してありますのでお読みください。

▪️このプログラムの対象は、高島市への移住を希望されているカップル、ご夫婦、ご家族です。このプログラムの準備をされている廣清乙葉さんも、古民家を利用したゲストハウスと林業に関わる仕事をされています。ご夫婦で、自伐林業に取り組もうと頑張っておられます。“小さな林業”と”暮らし”を両立させておられるわけですね。この針畑には、昨年度、1回生の「社会学入門演習」の2クラスの新入生の皆さんと訪問しました。その時、あまり時間はありませんでしたが、廣清さんからお話を伺いました。それ以来のおつきあいになります。実は、廣清さんは龍谷大学法学部のご出身です。高島市に関わる中で、移住者の方たちが、地元の方達と連帯しながら地域の課題解決のために頑張っておられる事例を知ることになりました。廣清さんも、そのような方達のお一人なのです。廣清さん、いつか龍谷大学の広報に登場してくださらないかな。期待しています。

「GreenDeck」と「琵琶湖森林づくり県民税」

▪️先日も少し投稿しました。龍谷大学瀬田キャンパスの「Green Deck」です。高島市朽木の100年の樹齢の杉を切り倒し、その材を使って「Green Deck」が生まれました。今日の午後、学生さんが少なかったので近くに行ってみました。するとこの「Green Deck」に関連して、このような掲示がされていました。学生の皆さん、「琵琶湖森林づくり県民税」ってなんだろうと関心を持ってくれたらいいんですけどね。

この施設には、琵琶湖森林づくり県民税を充当し、軸材や屋根などに「びわ湖材」を利用しました。

▪️また、次のような掲示も。

Green Deckに利用した木さいに係る炭素貯蔵量(CO2換算)

延べ床面積151.2㎡

びわ湖材利用量22㎥

びわ湖材の炭素貯蔵量(Co2換算)14t-CO2

木材全体利用量32㎥

木材全体炭素全体の炭素所蔵りょう(CO2換算)19t-CO2

▪️屋外ですが、なかなか充実していますね。テーブルの裏側にはコンセントがあり、パソコンの電源として利用できるようになっています。ここで勉強できますね。また、今時の学生さんたちの伝わるのかどうかわかりませんが、「伝言板」のようなものが作られています。学生の皆さんにどのように利用されていくのか、楽しみです。「伝言板」をどう使って良いのかわからないから?!なのか、柱に、「何回生ですか?」「3回生です!」「あなたは何回生?」と書かれた小さな付箋が貼り付けてありました。おもしろいな。秋になり寒さが増してきた時のためでしょうか、風除けのため折り畳み式の窓も用意されています。

▪️この「Green Deck」のすぐそばですが、学外の業者さんが昼食を販売するための施設も「びわ湖材」で作られているようですね。また、少し離れた2号館中庭の方のDeckも整備が進んできています。今日確認すると、屋根が付いていました。「Green Deck」のことを少しfacebookに書いたところ、昨日だったと思いますが、滋賀県庁の知り合いの職員さん(森林担当)が、そのうちに記者発表するとコメントをしてくださいました。これも楽しみです。また、次のようなコメントもくださいました。

▪️この「Green Deck」のすぐそばですが、学外の業者さんが昼食を販売するための施設も「びわ湖材」で作られているようですね。また、少し離れた2号館中庭の方のDeckも整備が進んできています。今日確認すると、屋根が付いていました。「Green Deck」のことを少しfacebookに書いたところ、昨日だったと思いますが、滋賀県庁の知り合いの職員さん(森林担当)が、そのうちに記者発表するとコメントをしてくださいました。これも楽しみです。また、次のようなコメントもくださいました。

今回の龍谷大学瀬田キャンパスのウッドデッキの取り組みは、学生さんが山や製材所に行き、キャンパスでその木が使われることまで体験されるとても良い取り組みだと思っています。樹と木がつながっていることを実感できる貴重な経験だと思います。

【関連投稿】

「高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その1)。」

「高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その2)。」

「高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その3)。」

「卒業生の皆様、瀬田キャンバスにお越しください。

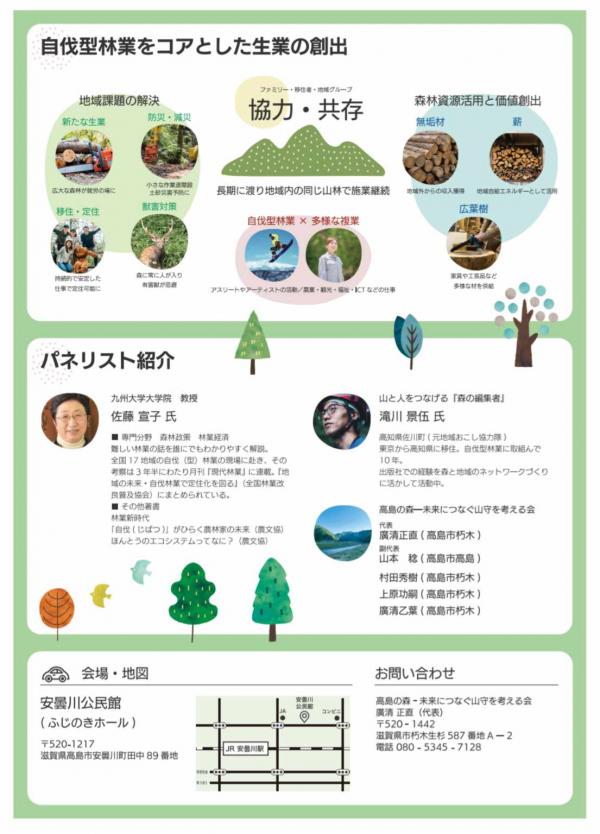

びわ湖 源流の里山づくりフォーラム

▪️来月の6月23日に、高島市の安曇川公民館で「小さな林業の可能性 びわ湖源流の里山づくりフォーラム~わたしたちの里山の未来を考える~」が開催されます。当日、パネリストとして参加される廣清乙葉さんが情報を提供してくださいました。廣清さんは、「高島の森-未来につなぐ山守を考える会」のメンバーで、朽木の森林で自伐型林業(じばつがたりんぎょう)*にご夫婦で取り組んでおられます。昨年、「社会学入門演習」の現地実習で、1回生の皆さんと一緒にお話を聞かせていただきました。その時のご縁でfacebookでも友だちになっていただきました。facebookへの廣清さんの投稿を通して、自伐型林業に加えて、古民家を活用した宿泊施設を経営されている様子を拝見しています。

▪️びわ湖源流の里山づくりフォーラムですが、6月23日に開催されます。その日は、龍谷大学吹奏楽部のサマーコンサートの日と重なっています。また、学会とも重なっていますね。ああ、残念です。上にチラシを掲載させていただきましたが、「自伐型林業×多様な副業」、「森林資源活用と価値創出」という魅力的な言葉が書かれています。ご関心のある皆さん、ぜひご参加ください。

*自伐型林業とは、採算性と環境保全を高い次元で両立する持続的森林経営です。具体的には、こちらのNPOのサイトをご覧いただけば理解できるのではないかと思っています。

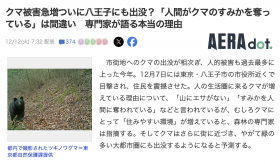

クマ被害に関する記事を読みました。

▪️朝日新聞社の「AERA dot」の記事がYahooニュースで配信されていました。「クマ被害急増ついに八王子にも出没?『人間がクマのすみかを奪っている』は間違い 専門家が語る本当の理由」という記事です。内容は、森林ジャーナリストである田中淳夫さんへのインタビューをもとにした記事です。

▪️朝日新聞社の「AERA dot」の記事がYahooニュースで配信されていました。「クマ被害急増ついに八王子にも出没?『人間がクマのすみかを奪っている』は間違い 専門家が語る本当の理由」という記事です。内容は、森林ジャーナリストである田中淳夫さんへのインタビューをもとにした記事です。

▪️TVニュースをみながら、「どうして、今年はこんなに熊の被害が多いのだろう」と皆さん思っておられると思います。一般には、山に食べ物がなくなったから里に降りてきている…そういうふうに思っている方も多いと思います。私もそう思っていました。しかし、田中夫さんによれば、どうもそうではないようなのです。

▪️林業では、間伐という作業が行われます。林野庁の公式サイトでは、次のように説明されています。

間伐とは、森林の成長に応じて樹木の一部を伐採し、過密となった林内密度を調整する作業です。

間伐を行うと、光が地表に届くようになり、下層植生の発達が促進され森林の持つ多面的機能が増進します。

間伐を行わず過密なままにすると、樹木はお互いの成長を阻害し、形質不良になります。

また、残った樹木が健全に成長することにより木材の価値も高まるため、間伐は大変重要な作業となります。

▪️この間伐作業は木材の価値を維持するためにも非常に大切な作業だということになります。ところが、木材の価格が低迷することで状況が変わってきます。「価格で低迷。苦労して木を育てても割に合わないために間伐をやめてしまい、人工林の多くが放置されることになった」というのです。すると、そのような放置された人工林の中に、ヤマブドウやノイチゴなどの熊のエサになる植物が生い茂ることになり、そして針葉樹と広葉樹がまざった林へと変化してきます。そのような林は熊にとって「絶好のすみか」なのだそうです。また、人里に近いところにあった耕作地は、高齢化とともに耕作放棄され、森林に戻ると熊にとっては都合の良いというのです。田中さんは、「クマにとって豊かな森が増え、その結果としてクマが増え、獣害も増えてきている」と推測されています。

▪️私は、この記事の内容について何か言えるような専門性を持っていないので、ぜひ森林の専門家の皆さんにもご意見をお聞きしてみたいと思います。

【関連記事】▪️今年はクマ被害が多かっただけに、「AERA dot」にもいくつかクマ関連の記事がありました。

「犬」に吠えられると一目散に逃げる「クマ」の心理 なぜ「野生のクマ」は「犬」にだけ弱いのか

クマ駆除抗議に研究家が抱く危機感 襲われて死亡した被害者宅に「自業自得だ!」の残酷電話も

小佐治(甲賀市甲賀町)でお話を伺いました。

▪️今日は、午前中、ゼミ生のTくんと一緒に、甲賀市甲賀町小佐治に聞き取り調査に出かけました。Tくんは小佐治から車で10数分のところに暮らしているのですが、私は自宅からだと車で名神と新名神を走って1時間ほど走ることになりました。普段、車にあまり乗らない私からすると、ちょっとしたドライブのような感じでした。

▪️小佐治がどこにあるのかを確認していただくために、Googleの画像を貼り付けてみました。上段左の画像の白い四角の線で囲ったあたりが、小佐治です。上段右の画像は、その白い線で囲ったあたりを拡大したものです。

▪️この画像からもわかるように小佐治は、野洲川とJR草津線の間にある丘陵地の中にあります。丘陵地に降った雨水が大地を削ったことにより生まれたたくさんの谷筋が確認できると思います。この谷に順番に水田が並んでいます(関東や東北地方では、谷津田と呼ばれています)。それから、もうひとつ。小佐治のあたりには、今から約230万年前、古い時代の琵琶湖がありました。古琵琶湖といいます。小佐治は、古琵琶湖の底に溜まった大変きめの細かな粘土が隆起してできた丘陵地なのです。ですから、貝の化石などが見つかります。

▪️大変きめの細かな粘土のことを重粘土といいますが、この小佐治のあたりではズリンコと呼んでいます。重粘土の水田での農作業は非常に大変になります。水捌けが悪いからです。この地域は、稲刈りをするときも、水田に水が残っているので小さな船に刈り取った稲を乗せて運んでいました。小佐治は、丘陵地にある条件不利地域ということになります。しかし、小佐治では、そのような通常であれば不利な条件を逆手にとって特産品を生産してきました。餅米です。

▪️ズリンコにはたくさんのマグネシウムが含まれており、食味をよくするのだそうです。しかも、栽培しているのは、滋賀羽二重糯(しがはぶたえもち)。戦前の昭和14年に滋賀県で開発された品種で、最高級ブランド糯米といわれています。そのような糯米で作った糯が、美味しくないわけがありません。ただし、その栽培には苦労が伴いなす。背丈が高いので台風などで倒れやすいのです。穂もこぼれやすく、収穫量も他の品種に比べて少ないようです。苦労が多い割には、それに見合うだけの収益がない…。ということで、一般には栽培が敬遠されがちなようですが、小佐治の皆さんは、頑張って糯米による6次産業に取り組み、集落内に「甲賀もちふる里館」を設立し、コミュニティビジネスを展開されてきたのです。

▪️私は、以前、京都にある総合地球環境学研究所の「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態システムの健全性」というプロジェクトに参加していました。私たちのプロジェクでは、この小佐治の皆さんと一緒にアクションリサーチのような取り組み行ったのですが、その時、大変お世話になりました。プロジェクトの成果をまとめた『流域ガバナンス - 地域の「しあわせ」と流域の「健全性」』(京都大学学術出版会)の第2章の中で、小佐治のことを報告しているのですが、今日は、そのプロジェクトとは別の問題関心から訪問させていただき、お話を伺いました。

▪️今日は、「甲賀もちふる里館」を設立してコミュニティビジネスを展開されてきた、これまでのプロセスを丁寧にお聞きしました。Tくんの卒業論文とも関係しています。とても勉強になりました。Tくんと共に(あるいは個人でも)、少しずつお話を伺い続けようと思います。写真は、今日お話くださった皆さんです。上段左の写真、前列は小佐治環境保全部会代表の橋下勉さんとゼミ生のTくん。後列右は甲賀もち工房代表の河合春信さん。右は環境保全部会広報の増山義博さん。お世話になりました。ありがとうございました。引き続き、よろしくお願いいたします

白山神社のカツラの巨木

▪️Facebookで素敵な投稿を拝見しました。知り合いの方がシェアされていた投稿です。「白山神社のカツラの巨木」です。素敵だなと感動しました。「富山打波川上流域白山神社のカツラの巨木」と書いておられますが、おそらく富山ではなくて福井の間違いではないかと思いますが、それはともかく、素敵な文章だと思いました。カツラの樹はどうしてこのような形で巨木になっていくのか。ご投稿の中には、次のような部分があります。

束としての樹幹を構成するそれぞれの幹は、新たに芽吹いて合体し、伸びてはまた太いものが枯れ、それを母体にまた新たなものが伸びる。古く朽ちた管としての幹を包み込むように全体が太くなる。

同時に、一つの幹が朽ちると、対応する根もまた朽ちて菌糸が分解してしっとりとしたスポンジ状のおが屑となり、そこに水を保ち、そこに周囲の管が細かい根を出して、空洞を包んで保とうとするかのように包み込む。その空洞は水の通り道となる、

こうして、朽ちた管は地上から土中深くに続く大きな水の浸透口となり、森全体を涵養する。

▪️調べてみると、このカツラの巨木は、「新日本名木100選」にも選ばれており、福井県では最大の幹周の巨樹とのことです。地上2.8mの所で18本の支幹に分れており、大枝は5本。立派ですね。

高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その3)。

▪️ 昨日、滋賀県高島市𣏓木桑原の杉林で伐倒を見学させていただいた後、朽木の針旗にある「山帰来」という施設で持参した弁当で昼食を摂ったあと、大津市内にある製材所に移動しました。実は、こちらの製材所「伊藤源」さんは、自宅の比較的近くにあり、時々車で前を通っていました。社長さんのお話では、以前は、近辺にもっとたくさんの製材所があったそうなのですが(そして瓦屋さんも)、今は、こちらの1軒になっているそうです。

昨日、滋賀県高島市𣏓木桑原の杉林で伐倒を見学させていただいた後、朽木の針旗にある「山帰来」という施設で持参した弁当で昼食を摂ったあと、大津市内にある製材所に移動しました。実は、こちらの製材所「伊藤源」さんは、自宅の比較的近くにあり、時々車で前を通っていました。社長さんのお話では、以前は、近辺にもっとたくさんの製材所があったそうなのですが(そして瓦屋さんも)、今は、こちらの1軒になっているそうです。

▪️「伊藤源」さんでは、杉の丸太をどのように製材していくのか、大変丁寧にご説明いただきました。ありがとうございました。大きな帯のこ盤を使って角材を作っていくことがよく理解できました(下1段目左右、下2段目左)。できた角材は、また別の機械を使ってツルツルに仕上げていきます。なんでしょうか、カンナなのかな(下2段目右)。最後は、瀬田キャンパスのウッドデッキを組み立てていただく坂田工務店さんが、柱を継ぐための伝統的な工法について説明してくださいました。今度のウッドデッキも、このような工法が使われるのだと思います(下3段目右)。この坂田工務店の社長さん、実は以前にお会いしたことがある方でした。以前、坂田工務店さんのある地域で講演をさせていただいた際、お会いしていました。世間は狭いです。どこかで拝見した方だなあと心の中では思っていたのですが、名刺交換をさせていただいた際に、その地名から、講演をさせていただいた時にお出合いしていたことを思い出したのでした。

▪️今回、山主さん、製材所さん、工務店さん、そして「流域デザイン」さんからお話を伺い、いろいろ学ぶことができました。山主さん、製材所さん、工務店さん、それぞれの方達の哲学(仕事に対する考え方)を「流域デザイン」さんがきちんと繋いでおられることが理解できました。伐倒した木材を市場に出荷する、市場から木材を購入して製材する…。そのような市場だけによるのではなく、ネットワークの中でそれぞれの方達の思いが見える形で、瀬田キャンパスにウッドデッキが生まれること、とても素敵なことだし、また同時にとても大切なことだと思いました。