トヨタ初の大衆車「パフリカ」

▪️昨日、近くの理髪店に行きました。ここは予約制で、ひさしぶりに予約をして行きました。ここしばらくは、通勤の帰りに京都駅にある理髪店で散髪をしてもらっていました。ということで、ひさしぶりなのです。店主さんに、髪の毛が薄くなってきたことに対応したヘアースタイルを相談しました。ということで、かなり短くしてもらうことになりました。まあ、これって薄毛対策としてよくあるヘアースタイルなのかな。その理髪店からの帰りのことです。そばの中古自動車店の前を通ると、車にはほとんど関心のない私なのですが、その私の目を惹く車が停まっていました。トヨタのパブリカです。トヨタ初の大衆車だったと思います。パブリカは初代と2代目がありますが、これは初代ですね。

▪️6歳の頃(1964年)、今から62年前ですが、北九州市の小倉区(現在の小倉北区)にある団地に暮らしていました。同じ団地に、同じ幼稚園に通っていた友達がいて、そこのお宅がこのパブリカを所有されていたのです。いつも、友達のお母様が運転されていました。当時、私の知る限りですが、女性で運転する方は少なかったように記憶しています。そもそも自家用車の台数も、今と比べればぐんと少ないわけです。団地の中に、居住者のための駐車場はなく、自分が暮らす号棟の近くの道路に駐車していたと思います。当時は、スバル360とかマツダR360クーペといった小さな排気量の車も停車していました。なつかしいです。

▪️この初代のトヨタのパブリカは、1961年から1969年まで販売されていたようなので、この写真のパブリカ、少なくとも57年前のものということになるのかな。そのことに、ちょっと感動しました。大切に乗ってこられた方がいらっしゃるのですね。

「大学、生成AI活用6割 532校調査 向き合い方二極化 成績評価や入試に/不正警戒で二の足」という記事

▪️12月9日の朝、娘がこの日経のニュースのことをLINEで教えてくれました。「大学、生成AI活用6割 532校調査 向き合い方二極化 成績評価や入試に/不正警戒で二の足」という記事です。勤務している龍谷大学の場合は、個々の教員の裁量に任されているのかなと思いますし。どちらかというと「不正警戒」の方に軸足があるように思います。全学をあげて組織的にFDに取り組んでいるようにはまったく思えません。同じ大学の中でも、学部による違いもかなりあるような気がしますね。どうでしょう。推測ですけど。以下は、リード文。

大学、生成AI活用6割 532校調査

向き合い方二極化 成績評価や入試に/不正警戒で二の足

2025年12月9日 2:00

大学による生成AI(人工知能)の活用状況が二極化している。日本経済新聞社の調査によると全国の大学のうち6割が教育に活用しており、成績評価や入試で使う先進例も出てきた。4割は不正利用への警戒などから、検討や準備といった段階にとどまる。識者は急速に進展する生成AIの活用が今後の大学の成長を左右すると指摘する。

▪️記事の最後には、次のような識者のコメントが。

大学のテクノロジー利用に詳しい京都大の飯吉透教授(高等教育学)によると、米国では生成AIの利用を前提にシラバス(講義概要)を全面的に書き換える大学もあり、「日本の大学は慎重な姿勢が目立つ」という。

そのうえで「学生は生成AIの活用が当たり前の社会に出て行く。教育は学生の利益のために行われるのであり、大学は有効活用について積極的に考える責務がある。導入には差が出るとみられ、今後の教育力、研究力も左右する可能性がある」と強調する。

▪️「教育は学生の利益のために行われるのであり」という部分が大切ですかね。教える側の論理ではなくて、これからの未来を生きていく学ぶ側の論理を大切にということになります。でも、そのことが大学の底力を左右してくることにもつながるわけですね。

龍谷大学データサイエンス・AI教育プログラム

▪️世の中、これだけAIAIとこれだけ言っているのに、今まで、そのAIを使って仕事をすることがありませんでした。たまたま、東京の友人に勧められて「調査・資料作成」に特化したAI、Gensparkを使ってみました。もちろん、手を加えないといけないし、細かいところをチェックしなければなりませんが、情報を集めて見やすいスライドを作ってくれるので、なるほど…と思いました。

▪️教員向けのAIの講座はないのだと思いますが、学生さんたちには「龍谷大学データサイエンス・AI教育プログラム」が開講されていることを知りました。知っていたのかもしれませんが、おそらく忘れていたのだろうと思います。自分自身の中にある、AIへの関心が薄かったからなんでしょうね。日々の学生さんと接して教育をしているわけですが、そこでもAIを学生さんに勧めたことはありませんでした。だって教える側がよくわかっていないのですから。それ以前に、雑談をしていてわかったのですが、学生さんたちはどんどん使い始めていました。

▪️大学としては、2023年4月に「生成系AI( ChatGPT等 )の活用について」という注意喚起をしています。どちらかというと、使用にあたっては十分に注意してください…というニュアンスですかね。

学生のみなさんへ

昨今、ChatGPT等の生成系AIが注目を集めています。今後、生成系AIの技術革新はさらに進み、社会の様々な場面で活用されるようになることが予想されます。

学生のみなさんにとっても、生成系AIは大学での学びをより効果的に進めていくうえで有意義なツールとなる可能性があります。適切に活用することで、自らの考えを検証したり、物事の理解を深めたりするようになれることなどが期待されるからです。一方で、生成系AIには短所もあります。それを十分に理解しないまま活用することは問題です。たとえば、生成系AIへの依存は、思考の幅を狭め、自ら考えることを阻害する危険があります。学びによる自身の成長を止めてしまうことにもなりかねません。

また、授業におけるレポート作成などの課題に取り組む際に、生成系AIを安易に用いることは、課題を通じた学びの機会の逸失につながります。加えて、剽窃などの不正行為に該当すると見なされる場合もあります。生成系AIによる文章などの生成物は、自らの活動成果を代替するものではないと認識すべきでしょう。

生成系AIによる生成物(回答)には、誤りなどが含まれていることもあります。したがって、その内容を自ら確認・検証することが不可欠です。さらに、セキュリティ上の課題もあり、個人情報の漏洩や著作権の侵害などを引き起こす危険があることも留意しなければなりません。学生のみなさんにおかれては、生成系AIにこうした問題があることを十分に認識し、適切かつ慎重に対応するようご留意ください。

▪️そして、2025年4月には「『龍谷大学における生成AIの活用に関する学生向けガイドライン』の策定について」を発表しています。詳しい内容は実際にお読みいただきたいと思いますが、冒頭には次のように書かれています。

本学では、2023年4月に「生成系AI(ChatGPT等)の活用について」として、学生の

皆さんには、生成AIの問題点を認識したうえで、適切かつ慎重な対応をお願いしました。しかし、近年、ChatGPTに代表される生成AIは急速に発展・普及しており、大学での

教育研究活動においても、活用による効果やリスクなど正負両面の影響が指摘されて

います。このため、皆さんが本学での教育研究活動において生成AIを活用する際の基本的な

考え方や留意すべき事項を示すことを目的として、このたび本ガイドラインを策定

しました。

▪️「生成AIは急速に発展・普及しており」という部分に注目しました。世界中で、生成AIが使用されています。身近なところで、子どもたち夫婦に尋ねてみました。2組の夫婦は共働きですが、仕事でも当たり前のように使っていました。しかも、生成AIの限界や問題点を知った上で上手に使っているように思いました。そして、これだけ普及してきたのであれば、多くの学生さんたちが、きちんとしたリテラシーや倫理観も併せて身につけられるように生成AIを学習して、自分の卒業論文の研究に活かしていけるようにする必要があるんじゃないのかなと思うようになりました。と思っても、自分自身が生成AIを研究で使いこなせていないので、果たして指導できるのかな…という感じです。しかも、定年退職まであと1年ですからね。

▪️龍谷大学では、2022年度から「データサイエンス・AIリテラシープログラム」を開講しています。全学部対象の「データサイエンス・AIリテラシープログラム」と「データサイエンス・AI応用基礎プログラム」が開講されています。加えて、経済学部、先端理工学部、経営学部に特化した内容だと思いますが、そのようなプログラムもこの3つの学部ごとに開講されているようです。社会学部の学生さんたちも、「データサイエンス・AIリテラシープログラム」と「データサイエンス・AI応用基礎プログラム」を履修してみてはどうかと思うようになりました。この中でも、生成AIについて講義されるのでしょうか。そのあたり、よくわかりません。

▪️このようなAIの普及は、就職活動にも影響を及ぼしているんですよという話を、東京の知人のビジネスマンから教えていただきました。アメリカでは、ホワイトカラーの会計士から職業訓練校を経て、ブルーカラーの配管工になったら、会計士の時の給与よりも3倍高い給与を得ている、そのような新聞記事も教えてもらいました。配管工のような職業は、AIにはとってかわられることはありませんからね。また、AIを使っている学生さんほど、将来AIにとってかわられる職業を避けるようになっているという記事も読みました。このような大きな変化の中で、大学のキャリアセンターはどのように奮闘されているのでしょうね。知り合いに聞いてみたいです。それから、大学時代の先輩からは、「Gamma を使ってます。ChatGPTにプロンプトを書かせてそのまま使っています。微調整は必要ですが結構気に入ってます」と教えていただきました。今も、現役で働いておられます。こうやって、いろいろ調べてみたり、GoogleでもAIモードを利用したりと、バタバタしていると、Googleからメールが届きました。「Gemini をウェブでご利用いただけます」ですって。

▪️上に貼り付けた動画は、龍谷大学で開講されている授業の紹介動画です。

「調査・資料作成」に特化したAI、Gensparkを使ってみました。

▪️東京の大きな企業に勤務されている知人が、Gensparkを強く勧めてくださいました。facebookで、あるシンポジウムで話をするので、時間をかけてパワーポイントのファイルを作り疲れた…みたいなことを書いていたので、このGensparkを強く勧めてくださったのです。これは、ウェブ情報に基づいた「調査・資料作成」に特化ししたAIです。今度のシンポジウムでは、私が参加してきた市民活動やNPOの活動、そして国から支援を受けている農村ROMの活動についてお話しするのですが、そのような情報はたしかにウェブ上にありますからね。

▪️というわけで、Gensparkは、短時間でスライドを作成してくれました。AIってこういうことなのかなと実感しました。ネット上にしっかり情報があって、このスライドを使ってきちんと説明できる知識と能力がスピーカーにあれば、けっこう使えるのではないか、作業の時間を短縮できるのではないかと思いました。もちろん、まだ使い方がよくわかっていないので、なにか凡庸な内容ですし、修正が必要ですし、写真や模式図等も付け加えたりしないといけませんが。そういう細かなことについてもオーダーできるのかもしれません。

▪️ただ、学生さんが安易に使ってしまうと、大火傷をしてしまいそうです。できあがったスライドの意味がわからずに、また著作権等についてもよくわからずに使ってしまうと、自分自身の評価を下げるだけでなく、下手をすると剽窃等になってしまいそうです。こういうAIのリテラシーをきちんと指導していく授業も大学には必要だと思います。私が知らないだけで、すでにそういう教育が龍大でも行われているのかもしれません。どうでしょうね。まだでしたら、早くに取り組んだ方がよいと思いました。AIの発展のスピードに教育の制度が追いついていないことが気になります。私は、あと1年ちょっとしか大学に勤務しないのですが。今日は、良い経験ができました。

▪️東京の知人からは、「使わないリスク>使うリスク」と言われました。あと1年で大学を定年退職する者と、ビジネスの世界で活躍する方とのAIに対する熱量の違いも感じました。

【追記1】

勤務している龍谷大学では、AIに関してガイドラインが示されていました。

「龍谷大学における生成AIの活用に関する学生向けガイドライン」の策定について

【追記2】Gensparkに関してはこのような評価を確認しました。

【2 危険】 Gensparkの安全性調査レポート

30年前のコンポーネントステレオ

▪️おそらく30年近く前に購入したのではないかと思います。KENWOODのカセットテープのコンポーネントステレオ。まだ現役です。さすがに、カセットを聴くことはありません。そもそもテープがありませんから。FM放送の番組をテープに録音したり(エアチェックといっていました)、レコードやCDに入っている曲をテープに録音するという行為や文化も、遠い昔に消えてしまいました。いま、手元の残っているテープは、その昔、調査の際にインタビューして録音したときのものだけです。

▪️スピーカーはひとつしか写っていませんが、ここから少し離れたところにもうひとつのスピーカーがあります。一応、ステレオです。朝出勤し、まだどなたも出勤していないようでしたら、その時はわりに大きめの音でCDを聴いています。このステレオを調べてみたら、「メルカリ」で1,000円で売っていました。買う人いるんですかね。

写真をアニメ化/イラスト化するアプリ

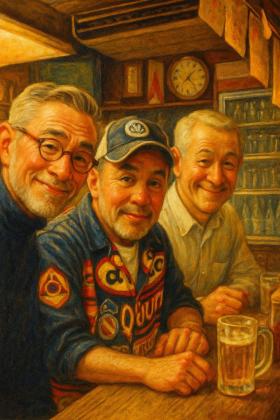

▪️昨晩は仕事終わりに、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に寄りました。すると、仲良しのご常連も来店されました。こうやって、「利やん」でご常連の皆さんとの交流=異業種交流することで、たくさんの元気をいただいてきました。今日も、いろいろお話をお聞かせいただき、またお話できて感謝感謝です。

▪️昨晩は仕事終わりに、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に寄りました。すると、仲良しのご常連も来店されました。こうやって、「利やん」でご常連の皆さんとの交流=異業種交流することで、たくさんの元気をいただいてきました。今日も、いろいろお話をお聞かせいただき、またお話できて感謝感謝です。

▪️トップの写真。「利やん」の女将さんがスマホのアプリを使って撮ってくださったものです。撮った写真をこういうアニメ風に変換してくれるアプリのようです(よく知らんけど…)。で、このイラストを見て、3人で言ったのは、「おじいさんが並んどるな〜」ということでした。向かって一番右の方は、白髪ではありますがまだ50歳代で、真ん中の方や一番左の私よりもお若いのです。でも、アニメ風に変換されると、みんな優しいおじいさんの雰囲気になっていました。まあ、実際おじいさんなんですから、このアニメ風のようになるのも時間の問題ですかね。

▪️このことをfacebookに投稿したところ、いろいろ反応がありました。こんなに「おじいさん」ではないですよと励ましてくれるコメントをいただきました。ありがとうございます。でも、自分ではまあこんなものかなと思っています。それから、ご自身のスマホに入っているアプリを使って出来上がった画像を送ってくださった方がおられます。左側がその画像です。これは、なんだか、ちょっと雰囲気が違いますね。アプリによって仕上がりに差が出るんですね。こちらはずいぶん若いです。といいますか、何か三兄弟のようで、それぞれの個性が消えてしまっていますね(^^;;。

はたして蚊に効果はあるのか。

▪️これを体につけてガーデニングすると蚊に刺されない…ということのようです。しかし、はたして効果はあるのでしょうか。私は、蚊にとても好かれています。人の血を吸いにくるのはメスの蚊のようですが、彼女たちが子孫を残すためにガーデニングをしながら卵を産むための栄養としては血を提供しています。ということで、いつもは蚊取り線香(太巻き)に焚いています。それに加えて、このオニヤンマが活躍してくれることを願っていますが、やはり、「どうなんやろうね…」という気持ちになります。

▪️この蚊よけのオニヤンマについて、Facebookにも投稿したところ、様々なコメントをいただきました。そのうちのひとつは、こういうコメントでした。「発売されてから数年かけて、色々なものを集め、キャンプ場でも庭でも、幾つもぶら下げていますが、効果がどれほどのものかわかりませんが、普段から刺される人はやはり刺されます」。あら残念です。でも、「窓際のカーテンにぶら下げています。効果大。蚊やガガンボみたいな虫が部屋に入って来ようとしなくなりました」というコメントもいただきました。どうなんでしょうね。そのうちに試してみます。

情報カード

▪️木曜日の1限は、1回生対象の「基礎ゼミナールA」です。今日は、この授業全クラスで使用している共通のテキストの「情報整理」の章の日でした。以下のノート類を使っての情報整理の仕方について学びました。

▪️木曜日の1限は、1回生対象の「基礎ゼミナールA」です。今日は、この授業全クラスで使用している共通のテキストの「情報整理」の章の日でした。以下のノート類を使っての情報整理の仕方について学びました。

a)授業ノート b)研究ノート c)文献表 d)読書ノート 精読カード/速読カード

▪️共通テキストでは、かなりマニアックに解説してあります。でも、こういうのって、実際に自分自身で研究に取り組みながらやってみないと、なかなかピンとこないのではないかと思います。この授業で学んだことを、自分なりの形で良いから実際にやってみることが大切なんだと思います。まあ、なかなかそういうわけにもいかないのでしょうが、頑張ってほしいなと思います

▪️私が学生の頃は、こういうスキルが一種のブームのような感じがありました。情報整理は、基本紙ベースですしね。情報カードとか使ってみたりしていました。それと、私が大学院生の頃に、ワープロ専用機からパソコンへとシフトする時代でした。ということで、たとえば読書ノートとか、フィールドワークのデータ等をパソコンを使ってB6の情報カードに打ち出していました。

▪️今日は、若いころの自分のカードを持参して学生の皆さんにみてもらいました。琵琶湖流域での研究に取り組む以前、私は、韓国の地域社会の研究に取り組もうとしていました。韓国語も少し習い初めていました。そのような研究の一環として、韓国の親族組織に関する文献を精読していたのです。バインダーのカードは、その時に作成したものです。黒い箱は、ゴルフ場反対運動の聞き取り調査や資料収集するときに作成したカードが入っています。一番手前のA5判のバインダーですが、研究日誌でした。最初の頁は、1994年8月25日の日付が入っていました。読んでみると、まともなことも書いているのですが、研究会のことで愚痴をこぼしたりしています。

▪️こういうのって、捨てられないのです。なかなか断捨離できないです。困りますね。

会議用のwebカメラを使ってお話を伺いました。

▪️今日の3限は、会議用のwebカメラ「EMEET Meeting Capsule Pro Room Kit」を使って、大津市中央学区自治連合会顧問の安孫子邦夫さんからお話を伺いました。

▪️中央学区のある場所は、大津市の中心市街地に位置しています。安孫子さんによれば、ここには大津百町と呼ばれた江戸時代から続く筋金入りの自治の仕組みがありました。自治の伝統がずっと続いてきました。そのような筋金入りの自治の仕組みに変化が現れてきたのは、高度経済成長期の中頃だったように記憶されていました。経済的な豊さ多くの国民が享受するようになった時代です。所得が向上することで、筋金入りの自治の仕組みに変化がみられたというのです。さりげなく語っておられましたが、すごく重要なご指摘かと思います。

▪️経済的に豊かになる前は、自治会が行政の下請業務をやっていてプライベートな家族情報も筒抜けということもあったようです。他所の子どもも自分の子どもと同じように叱っていたといいます。これは以前にお聞きした話ですが、たくさんの商店の店主さんや店員さんが、子どもの登下校時、声掛けをしたり、それとなく見守ることをしてたそうです。当時の子どもたちは外で遊ぶわけですが、他所の家の敷地や建物(町家)の通り庭を鬼ごっこで駆け抜けたり、そういうことにも大目にみられて許されていたといいます。

▪️しかし、経済的に豊かになってくると、人びとの意識は家族内部の豊かさに向かい、家族の外側にある地域社会の公共的な空間に関心をあまり持たなくなってしまったのです。家族と地域社会との関係が希薄化していきました。家族社会学者の山田昌弘さんの言葉でいえば「家族の個人化」ということになります。そして普及したテレビ等マスメディアを通して溢れるような商品の情報を毎日のように浴びるなかで、プライベートな空間は地域社会という公共的な空間ではなく、市場と直結するようになったのです。テレビが登場する以前は、夏場であれば家の外に床几台を出して涼みながら、ご近所さんと話をするようなことがあったようですが、そのような風景は消えていきました。

▪️さらに、ここしばらくで、地域活動が急激に脆弱化してきているというのです。実際、自治会の加入率は減少してきています。地域住民の皆さんは、自治会活動を通して提供する様々なサービス享受し消費することはあっても、逆に、自らそのサービスを提供する側になって一緒に汗をかこうという側面は弱くなってきている、とくに、コロナ禍以降、そのような傾向が強まってきているのではないかというお話でした。

▪️中央学区ではたくさんのマンションが建設され、年齢の若い世帯の皆さんが多数転入されてきています。現在は、マンションにお暮らしになっている方達のほうが多数派になってきています。心配なることは災害時の時のことです。インフラが停止ないしは壊れてしまっている段階では、地域の共助の力が試されることになります。日常的なつながりがなければ、そのような共助の仕組みは動きはじめません。

▪️今日は、このような話も出ました。夏の地蔵盆の話です。学生の皆さんは地蔵盆のことをご存知ありませんでしたが、前期高齢者の私と後期高齢者の安孫子さんとのあいだでは盛り上がりました。地蔵盆は、それぞれの自治会で行われるのですが、最近は、子どもたちのための行事というよりも、高齢者の集いのように変化してきているというのです。そばにマンションが建設され、子どものいる若い世帯が暮らしていても、自治会が違うからということで、その子どもたちは地蔵盆に参加できないのです。なにか、そこにちょっとしたアイデアと発想の転換があれば、これまでにない交流が生まれるのにねという話になりました。

▪️伝統を大切にしつつも、その本質を見失わないようにしながら、工夫を積み重ねていかなければ、伝統は維持できません。この地域の伝統的な祭といえば、「大津祭」です。ずっと以前は、曳山に乗って鐘を叩くのは、その曳山を所有する町内の子どもたちに限られていました。今は、少子化でそんなことを言っていると大津祭がなりたちません。地域の外部からも多数参加されています。また、衣装の経済的な負担も大きいことからレンタルにしたりとか、いろいろな工夫をされています。そのようなことが、他の行事、たとえば地蔵盆でもできないだろうかというわけです。あらたな地域内の交流が生まれてくると良いのに、まあ、そのような話にもなりました。

▪️今日のお話を、学生の皆さんはどのように受け止めたでしょうね。来週、伺ってみたいと思います。

「EMEET Meeting Capsule Pro Room Kit」

▪️明日の3限は、社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」です。明日、中央学区自治連合会顧問に安孫子邦夫さんにzoomを使っておはなしをうかがいます。zoomを通してなのですが、教室でのメディア機器の使い方がよくわかりません。新しい校舎なので、それらは最新のもので使い慣れていないため、今日は、あらかじめその予行演習をすることにしました。一人では操作がよくわからなかったので、実習サポートルールの助手の皆さんたちに助けてもらいました。

▪️明日の3限は、社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」です。明日、中央学区自治連合会顧問に安孫子邦夫さんにzoomを使っておはなしをうかがいます。zoomを通してなのですが、教室でのメディア機器の使い方がよくわかりません。新しい校舎なので、それらは最新のもので使い慣れていないため、今日は、あらかじめその予行演習をすることにしました。一人では操作がよくわからなかったので、実習サポートルールの助手の皆さんたちに助けてもらいました。

▪️そのとき、ふと思いつきました。研究室にある「EMEET Meeting Capsule Pro Room Kit」を使う方法があるじゃないかと思いつきました。助手さんたちと予行演習をしてみましたが、これはたいへんな優れものです。こんな装置です。私のところに置いておくよりも、もっとみんなに使ってもらったほうがよいですね。明日は、安孫子さんのお顔が大学のほうのディスブレイにどんと出てきて、安孫子さんのお宅のパソコンには、参加者全員の顔がうつるはずです。発言すると画像もきりかわるはずです。この装置のまわり360度に対応しています。