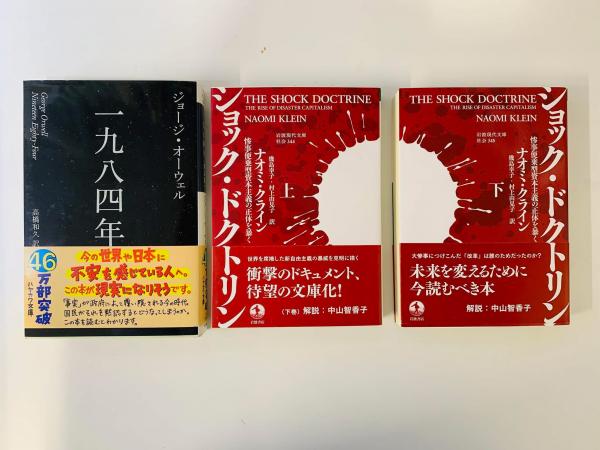

『一九八四年』と『ショック・ドクトリン』

▪️海外も国内も気持ちが塞がる出来事ばかりで、どうしてこんなことに…と思っています。XでICEの暴力に関するアメリカでの投稿が「おすすめ」として届けられるのですが、ついつい、それらの投稿を読んでしまうので、気持ちはさらに塞いでしまいます。だったらそのうな投稿を読まなければ良いのに…と言われてしまうのでしょうね。まあ、その通りです。でも、とても気になるんですよね。まあ、そんな感じでトランプさんが大統領に就任して以降、どこか調子が悪くなっているよな気がします。私だけではないと思いますけど。

▪️そんな気持ちが続いている中で、ジャーナリストのナオミ・クラインさんの『ショック・ドクトリン』の内容を知ることになました。アメリカを中心とした世界の状況、今に始まったことじゃないことを理解しました。ということで、ますます気持ちが塞がってしまいました。こういうことの根っこに経済学者のフリードマンがいたことも知りました。加えて、『一九八四年』も、今読むと辛いものがあるでしょうね。まあ、一気に読むだけの時間はないのですが。この新書の帯に、次のように書かれています。

今の世界や日本に

不安を感じている人へ。

この本が現実になりそうです。

「事実」が政府によって覆い隠される今の時代。

国民がそれを黙認するとどうなってしまうのか。

この本を読むとわかります。

▪️2月8日の衆議院選挙で投票しましょう。「黙認」しないようにするためにも。

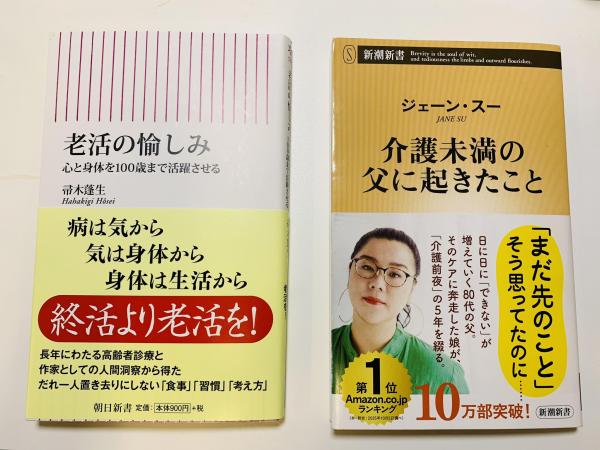

老いに関する新書

▪️右の新書では、多忙な娘さん、ジェーン・スーさん(コラムニスト・ラジオパーソナリティ)が、コロナ禍の時期を挟んだ時期に、どのように一人暮らしのお父様のお世話をされてきたのかがよく理解できました(明確には書かれていませんが、お世話をされる女性もちょっといらっしゃるようではありますが)。自分が母親の介護をしていた時のことを思い出しつつ、ジェーン・スーさんすごいなと思いました。身内の世話や介護は、はらがたつことあり、イラつくことも多々あります。そのことをわかった上で、ジェーン・スーさんは、計画的に冷静にお父様のお世話をする工夫をされている点が凄いなと思ったのです。自分のばあい、母親の世話は行き当たりばったりでした。ジェーン・スーさんのように計画的ではありませんでした。この新書、短い通勤時間の積み重ねの中で読み終えました。

▪️そして、新書の帯にある「日に日に『できない』が増えていく80代の父」というのは、将来の自分のことだなとしっかりと確信しました。ちょっとしたことも、できない、わからない…ということになってしまうのは、自分の親の世話をしてきたときにわかっているつもりです。たとえば、ペットボトルの蓋を開けられないとか。ただし、70代前の私にも、この「できない」が、もうすでにわずかだけど始まっているような気もしますしね。いよいよ自分の番です。そうそう、この新書の最後で「エコーショー5」というものを知りました。どういう装置なのか、ユーチューブで確認しました。今は、いろいろバージョンアップしているようです。どんどん技術革新されていきますね。「日に日に『できない』が増えていく80代の父」になる前に、多少は慣れておかないとと思いました。

▪️この新書の最後にはこのようなことか書かれていました。

いまのテーマは、兎にも角にも現状維持。死にたくはないが、死ぬまで自宅で過ごしたいと父は言う。その願いを叶えてあげたいが、叶えるために私の言うことを聞いてくれとは限らない。ぞこまで行っても、これは父の人生なのだ。

▪️次は左の新書です。こちらは、これから通勤時に読むことにしています。タイトルに、少し明るさを感じます。ネガティブケイパビリティという概念について勉強させてもらった箒木蓬生さんの新書です。だれ一人置き去りにしない…、いいですね。病は気から、気は身体から、身体は生活から。今は、働いているから、これである程度老化のスピードを遅らせている部分があると思いますが、退職したら生活を見直さないといけません。

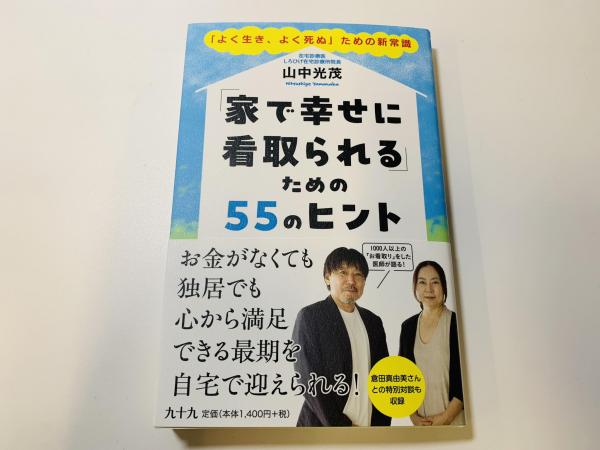

『家で幸せに看取られるための55のヒント』

▪️定年退職1年前には研究室の断捨離。定年退職後は自宅の断捨離に励まねばなりません。できるだけ身軽になって、終活に励みたいと思います。そして、この本のタイトル通りになりたいと思います。ということで、まずは勉強させてもらいます。ただ、残念ながら、スピリチュアルな側面については、この本では触れていませんね。私は、スピリチュアルも大切だと思っているのです。浄土真宗では「後生の一大事」というそうですが、「死後の自分はどこに行くのか」という問題のことです。「死んだらそれまでなんだから、関係ないよ」と思われるかもしれませんね。私は、そう思いませんが。

▪️有名な精神科医の中井久夫さん、そして評論家の加藤周一さんは、人生の最期でカトリックの洗礼を受けられました。また、社会学者の吉田民人さんも仏教に相当傾倒されました。そういえば、学部生の時に農村社会学の講義をしてくださった余田博通先生も、病床でだったと思いますが、プロテスタントの洗礼を受けられたのではなかったかな。中井久夫さんは、洗礼を受けられた理由を尋ねられた時「べんりでしょ」とお答えになったとか。「死後の自分はどこに行くのか」という問題にイメージを与えてくれるという意味で便利なのでしょうか。私には詳しいことはわかりません。ただ、みなさん、自分の最期には、スピリチュアルな支えが必要だと判断されたのではないかと思います。想像ですけど。

▪️以前、在宅診療医の方とお話ししたことがあります。その時に、「お迎え」現象の話が出ました。亡くなる直前になると、すでに亡くなっている人があの世から迎えに来てくれるかのように感知する現象を、「お迎え」というようです。その医師のお話しでは、「お迎え」があった方達は、苦しまずに安らかに亡くなっていったと言っておられました。そして、それは何故なんだろうと私にも聞かれたのです。その時は、龍谷大学に勤務していたかもしれないけれど、まだ仏教のことをあまり勉強していませんでした。今だと、近代主義的・合理主義的な人でも、最期の最期は、自分が消えていくことに強い不安を覚えるのではと考えています。人間は弱い存在です。それが、「後生の一大事」なのかな。スピリチュアル的な面で明確なイメージをもつことは、「後生の一大事」を通過していくことを容易にするのではないのか、そのように思うのです。中井さんが「べんりでしょ」と言ったのは、そういうことなんじゃないのかな。どうやろ。

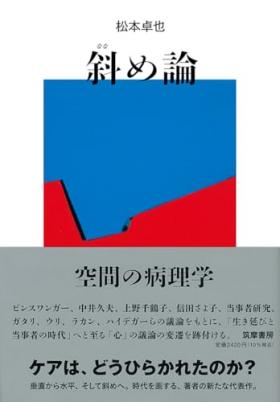

『斜め論』

▪️『斜め論 空間の病理学』の書評。何か困り事を抱えた人びと(他者)に、自分の側から関わっていく(他者へのケア)ときの姿勢。中井久夫さんのいう「ちょっとした垂直性」が気になりました。以前、環境社会学会の編集委員長をしているときに、学会誌『環境社会学研究』で「市民調査」という特集を組みました。その特集の中の蔵治光一郎さんの論文で、一般の市民による「市民活動」(環境調査)を、専門性からズレていて質問されてもちょっと自信がないぐらいの人が手伝うとうまくいって(市民は楽しみを優先している)、バッチリ専門性のある人が手伝うとうまくいかない(科学的な精度を求める)…随分前のことなので記憶が曖昧ですが、そのような話が論文の中に出てきました。きちんと確認していないんですけど。この「斜め論」、「ちょっとした垂直性」というのは、私の研究や実践の文脈では、そういうふうなことに重ね合わせて理解することになります。筆者には「違うよ」って言われるかもしれないな…。もっとも、この本の中に出てくる信田さよ子さんのお話のような迫力は、自分には全くありません。以下は、書評の中の一部。

▪️『斜め論 空間の病理学』の書評。何か困り事を抱えた人びと(他者)に、自分の側から関わっていく(他者へのケア)ときの姿勢。中井久夫さんのいう「ちょっとした垂直性」が気になりました。以前、環境社会学会の編集委員長をしているときに、学会誌『環境社会学研究』で「市民調査」という特集を組みました。その特集の中の蔵治光一郎さんの論文で、一般の市民による「市民活動」(環境調査)を、専門性からズレていて質問されてもちょっと自信がないぐらいの人が手伝うとうまくいって(市民は楽しみを優先している)、バッチリ専門性のある人が手伝うとうまくいかない(科学的な精度を求める)…随分前のことなので記憶が曖昧ですが、そのような話が論文の中に出てきました。きちんと確認していないんですけど。この「斜め論」、「ちょっとした垂直性」というのは、私の研究や実践の文脈では、そういうふうなことに重ね合わせて理解することになります。筆者には「違うよ」って言われるかもしれないな…。もっとも、この本の中に出てくる信田さよ子さんのお話のような迫力は、自分には全くありません。以下は、書評の中の一部。

しかし、臨床的な意味での治癒は、むしろ水平方向において、つまり他者との横のつながりの回復などによって起こるのではないか。このことは、中井久夫が統合失調症患者がその急性期から「共人間的世界(身近な他者との関係)」の再構築において回復に向かうとしたことにも通ずる。ただし中井は、治療者が権威的ではないやり方で患者を導くこと、つまり「ちょっとした垂直性」の必要性に触れていた、と著者は指摘する。

そう、水平方向はケアにおいて重要な意味を持つが、そこには平準化(横並びに埋没させること)に陥る危険も潜んでいる。垂直方向の批判から水平方向の全面賛美に向かうのではなく、「斜め」を目指すこと。ここに、ラ・ボルド病院の実践において垂直と水平の次元を乗り越えようとしたガタリの「斜め横断性」の概念が重ねられる。

『新建築』2025年11月号、そして「深草を森にする」について。

▪️SNSのXで、『新建築』という雑誌の2025年11月号で、龍谷大学深草キャンパスの新しい校舎である灯炬館・慧光館・聞思館・朋友館、そして深草キャンパスの北エリアと南エリアをつなぐ結連橋が取り上げられていることを知りました。この雑誌に登場されているのは、設計を担当されたアーキシップスタジオの飯田善彦さんです。値段が高い雑誌ですし、大学の図書館にも入っていないので、どうしたものかなと思ってFacebookにこの雑誌のことを投稿したら、ある事務職員さんがすでに個人的に発注されており、拝見させていただけるとのことでした。ありがとうございます。

▪️SNSのXで、『新建築』という雑誌の2025年11月号で、龍谷大学深草キャンパスの新しい校舎である灯炬館・慧光館・聞思館・朋友館、そして深草キャンパスの北エリアと南エリアをつなぐ結連橋が取り上げられていることを知りました。この雑誌に登場されているのは、設計を担当されたアーキシップスタジオの飯田善彦さんです。値段が高い雑誌ですし、大学の図書館にも入っていないので、どうしたものかなと思ってFacebookにこの雑誌のことを投稿したら、ある事務職員さんがすでに個人的に発注されており、拝見させていただけるとのことでした。ありがとうございます。

▪️深草キャンバスでは、私が勤務する社会学部が瀬田キャンバスから深草キャンパスに移転するタイミングで施設整備を行なってきました。そのコンセプトは「深草を森にする」です。大学のホームページでは、以下のように説明されています。

現在、深草キャンパスは、社会科学系の学部を中心に構成しています。2025年4月に社会学部が移転してくることにより、深草キャンパスは社会科学の集積拠点となります。目まぐるしく変化する社会環境において社会科学の叡智を結集し新たな知や価値を創出していきます。

施設整備の創造コンセプトは、「深草を森にする」。深草の森は、多様性を象徴する環境そのものであり、同時にこれまで作り上げてきたキャンパスをさらに前進させ、サスティナビリティを実現させる手法であると考えています。キャンパスの各所に深草の森を体現する豊かな緑地を配置し、ベンチやパーゴラを置いて人々が集う溜まり場とします。ポストコロナを見据えたキャンパスとして、学生や教職員はもとより地域の方などが集い、多様な交流を促す森のキャンパスを目指します。

▪️新しい校舎には、この説明のとおり、あちこちに「人々が集う溜まり場」が生まれるような工夫がされています。図書館はもちろんのこと、このような「場」で勉強している、あるいはオンラインで授業を受講されている学生さんたちを多数みかけます。さらに、キャンパスの芝生では、施設を管理する部署がピクニックシート等を用意していて、箱からシートを取り出して、広げて仲間同士で学生さんたちが交流されている様子などもよく拝見します。私は、2004年に龍谷大学社会学部に赴任しましたが、すっかりキャンパス内の様子が変わりました。もちろん、素敵な方向にです。

▪️私の研究室は、聞思館の4階にありますが、そこにもテーブルに加えて、社会学部の学生や教職員が自由に使える(ルールなし、利用者の良識にまかせる)「プロジェクト・ワークルーム」があります。静かな環境求める教員は嫌がるのかと思いますが、私は元気な学生さんの声や存在が研究室にいる自分に届いてくるほうが気分が良いのです。大学の活気が感じられるからでしょうか。そのようなこともあり、私の研究室は「プロジェクト・ワークルーム」の前にあります。瀬田キャンパスにいるときは、外から硬式野球部がバッティング練習をしているカキーンという音や、吹奏楽部の部員さんが外で個人練習をされているときの音が聞こえてきて、心地よい気持ちでいました。その上でもうひとついえば、こういう場所が、教職員にとっても「集う溜まり場」になればと思のです。夕方、17時過ぎから集まってビールを飲みながら話をするとかね。そこが、イギリスの「パブ」やスペインの「バール」のようになるわけです。そういうのが私の理想なんですが、そういうのとは真逆の人、さっさと帰宅したい人の方が多いかもしれません。やはり、わたくし、昭和のおじ(い)さんですかね。

▪️まあ、そのようなわけでして、話を戻しますが、あちこちに「人々が集う溜まり場」ができる工夫がされています。気になっているのは、「深草の森を体現する豊かな緑地を配置」という部分です。建物の壁面に植栽がされています。『新建築』の表紙の写真は、私の研究室が入っている聞思館です。それらの植栽を拝見すると、いわゆる「里山」にある植物がたくさん植えられています。そのまま放置しているのでは具合が悪いな、適度に人の手が入らないと…と思っていました。一度、造園業の業者さんが手入れをされていましたが。たとえば、今、ハギが咲いています。ハギは花が散ったら、根本から切ってしまわないと、どんどん大きくなってしまいます。この壁面の植栽としてはどうなんだろう…という感じになるのではと心配しています。「いらんお世話」ですが。それから、建物のなかにも植栽が欲しいと思っています。ここで仕事をしている人たち(つまり教員)が、少しずつ世話をできる範囲での植物です。個人的には、観葉植物の小さな鉢を研究室の前に置いています。廊下を歩く皆さんのためにですけど。なかなか評判が良いです。もう少し鉢の数を増やしていく気でいます。まあ、施設を管理する部署の職員さんは喜ばないのかもしれませんが。

滋賀県立図書館・滋賀県立美術館・佐川美術館

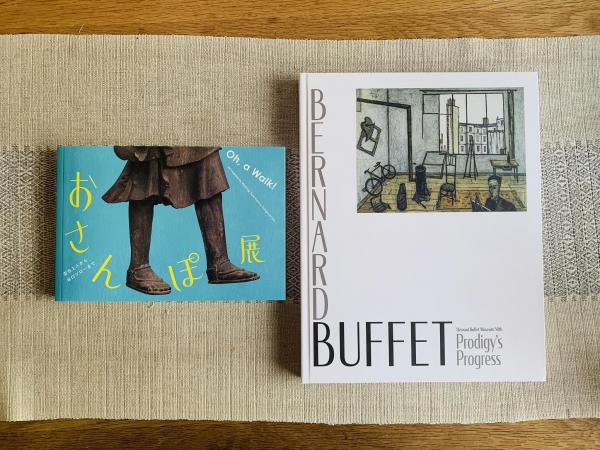

▪️昨日は、滋賀県立図書館に貸出期限を2日遅れてしまった研究関連の資料を返しに行きました。大津市でも、北の方、平成の大合併前の旧・志賀町であれば、市立図書館の支所に返せば良いのですが、同じ湖西でも私の暮らしているところだと、瀬田にある県立図書館まで返却に行かねばなりません。仕方ないですね。そして、県立図書館で資料を返却した後、昨日から始まった滋賀県立美術館の「おさんぽ展 空也上人から谷口ジローまで」と、佐川美術館の「ベルナール・ビュフェ 偉才の行方」を観覧しました。

▪️「おさんぽ展 空也上人から谷口ジローまで」が開催されている滋賀県立美術館は、滋賀県立図書館の横にあるので、昨日から始まったことを偶然に知りました。歩くことが好きですし、空也上人も谷口ジローも大好きです。学芸員の方のセンスが光っているなと思いました。絵画だけでなく、漫画や映像作品に至るまで、そうそう空也上人像も(有名な六波羅蜜寺の像ではありませんが)。谷口ジローの『歩く人』の原画を拝見できたのは嬉しかったですね。もちん、自宅の蔵書の中にあります。

▪️県立図書館には車で来ていたので、次は、守山の佐川美術館「ベルナール・ビュフェ 偉才の行方」に向かいました。「おさんぽ展」は偶然だったのですが、こちらは最初から計画に入れていました。若い頃から、ビュフェの黒い描線と独特の雰囲気が好きでした。でも、ビュフェの作品をまとめて鑑賞したのは、今回が初めてではないでしょうか。ビュフェのフランスでの評価に関して、図録の中には(今回の企画展のために製作されたものではありません)次のように書いてありました。フランス大使の挨拶文です。

ビュフェは大衆に広く受け入れられたものの、当時のエリート層からは必ずしも評価されませんでした。黒の描線と、同じテーマを繰り返す連作は絵画愛好者を魅了しますが、知識人には好まれませんでした。1974年、芸術アカデミー会員に選出され、同僚たちの評価を待って初めて、フランスのインテリたちからも評価されるようになったのです。

▪️そうなんだ、知りませんでした。もちろん、両方の企画展とも図録も買い求めました。いつものにように。時間ができた時に、楽しみます。ビュフェの方は、9月28日(日)までです。関心あのある方はお急ぎくだそい。この企画展の後、佐川美術館は来年の6月末まで施設のメンテナンス等のため長期休館に入ります。

『神戸みなと物語 コンテナじいさんの見た神戸港』(青山大介・谷川夏樹)

▪️神戸で生まれました。神戸に暮らしたのは、0歳から4歳まで(5歳になる直前まで)、そして16歳から25歳まで。だから、あわせても15年ほどの期間でしかありません。でも、一応、出身地は神戸なんです。30代から琵琶湖や滋賀に関わって仕事をしてきたし、10年前からは大津に暮らしているので、今はなんちゃって滋賀県人です。でも時々、神戸のことが気になります。先日、新聞を読んでいて、青山大介さんという画家のことを知りました。鳥瞰図を得意とされているようです。その青山さんが、同じく画家の谷川夏樹さんと一緒に『神戸みなと物語 コンテナじいさんの見た神戸港』という絵本を出版されたと知り、手に入れました。

▪️神戸で生まれました。神戸に暮らしたのは、0歳から4歳まで(5歳になる直前まで)、そして16歳から25歳まで。だから、あわせても15年ほどの期間でしかありません。でも、一応、出身地は神戸なんです。30代から琵琶湖や滋賀に関わって仕事をしてきたし、10年前からは大津に暮らしているので、今はなんちゃって滋賀県人です。でも時々、神戸のことが気になります。先日、新聞を読んでいて、青山大介さんという画家のことを知りました。鳥瞰図を得意とされているようです。その青山さんが、同じく画家の谷川夏樹さんと一緒に『神戸みなと物語 コンテナじいさんの見た神戸港』という絵本を出版されたと知り、手に入れました。

▪️登場するのは、古い古いコンテナ、コンテナじいさん(青)と、若いコンテナくん(赤)、そしてコンテナを吊り上げてコンテナ船に積むガントリークレーンのガンちゃん。コンテナじいさんとガンちゃんは、阪神淡路大震災も経験します。そして震災から5年がたった2000年に若いコンテナくんと出会います。まあ、そのようなお話なのですが、コンテナを積み込む、摩耶埠頭、ポートアイランド、六甲アイランドから見える神戸の街や六甲山系が描かれています。最後のページは、おそらく青山さんが描かれたのだと思いますが、今度は六甲山の麓から見た神戸の街が描かれています。コンテナじいさんは、現役を引退して、今は、幼稚園の園庭で子どもたちの遊び場になっています。本当に、このような幼稚園があるんでしょうか。調べてみましたが、よくわかりませんでした。

▪️神戸には、どういうわけか奈良で生まれた息子が結婚して暮らしています。相手の方は、神戸の出身です。ということで、「時々、神戸の中華料理を一緒に食べようね」と約束しています。その時、またこの神戸の風景を楽しむことができますね。

サルスベリ

▪️今日は土曜日ですが、大学で仕事があり出勤しました。自宅近くの公園のそばを通りかかった時、ピンクの花がたくさん咲いているのが目にはいりました。サルスベリ(百日紅)です。すでに少し花が散っていましたし、種も落ちていました。でも、見事に花を咲かせています。夏から秋にかけて長い間花をさかせるので漢字で書いたら百日紅になります。名前の由来ですが、サルスベリの幹はとてもすべすべしていて滑らかなので、木登りの上手な猿でも滑り落ちてしまうから…和名にこのような名前がついたのだとか。また、百日紅という漢字が与えられているのは、このサルスベリにまつわる悲恋の物語が由来になっているのだそうです。猿がうっかり滑り落ちるシーンと、若い男女の悲恋とでは、なんとなくバランスが悪いのですが…。

▪️今日は土曜日ですが、大学で仕事があり出勤しました。自宅近くの公園のそばを通りかかった時、ピンクの花がたくさん咲いているのが目にはいりました。サルスベリ(百日紅)です。すでに少し花が散っていましたし、種も落ちていました。でも、見事に花を咲かせています。夏から秋にかけて長い間花をさかせるので漢字で書いたら百日紅になります。名前の由来ですが、サルスベリの幹はとてもすべすべしていて滑らかなので、木登りの上手な猿でも滑り落ちてしまうから…和名にこのような名前がついたのだとか。また、百日紅という漢字が与えられているのは、このサルスベリにまつわる悲恋の物語が由来になっているのだそうです。猿がうっかり滑り落ちるシーンと、若い男女の悲恋とでは、なんとなくバランスが悪いのですが…。

▪️個人的に、サルスベリと聞いて頭に浮かんでくるのは梨木香歩さんの『家守綺譚』という小説です。その第1章が「サルスベリ」なのです。時代は明治30年代、山科駅の北側、琵琶湖疏水の近くにある一軒家の庭に、サルスベリがはえていて、主人公の男性に思いを寄せるのです…。まあ、奇譚ですから。私は、この手の不思議なお話が大好きなのです。「山科駅の北側、琵琶湖疏水の近く」、それなりに知っている地域でもありますし、明治30年代という大昔の話ではありますが、読んだときの感じ取り方が少し違っていました。最近は心に余裕がなく小説を読まなくなっていますが、この『家守綺譚』については、友人に紹介されて読みました。梨木さんの世界観に惹かれてたくさんの作品を手元においてあります。まあ文庫本がほとんどですけど。退職したら、ゆっくり読みます。

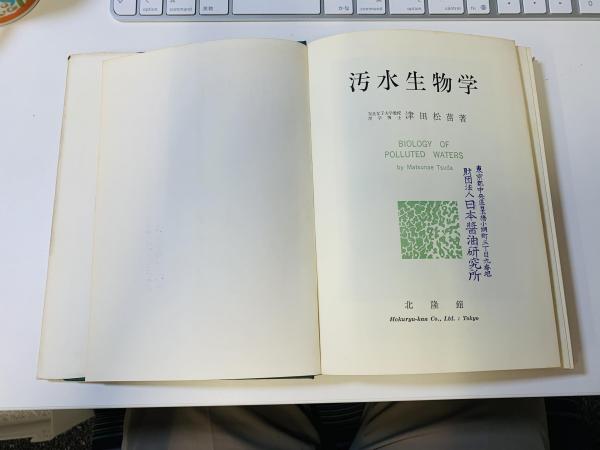

津田松苗さんの『汚水生物学』

▪️古本で入手しました。昨日投稿した津田松苗さんの『汚水生物学』(1964年)。もともとは、財団法人日本醤油研究所の蔵書だったようですね。この日本醤油研究所って、醤油製造等に関する技術の研究・指導を主目的としている財団法人だったようです。設立は、1958年11月7日。今は、財団法人日本醤油検査協会と統合して財団法人日本醤油技術センターになっています。どうしてこの『汚水生物学』が日本醤油研究所の蔵書だったのか、なんとなく想像できます。まあ、想像でしかないのですが…。

▪️下水道が普及していない頃、工場廃水は河川にながされていました。もちろん、家庭排水もです。『汚水生物学』の「はしがき」には、こう書かれています。

近年年の膨張、工業の発展とともに河川の汚濁はまことにいちじるしい。水質汚濁の研究、汚水処理の研究がさかんになってきたのももっともである。

ところがこれらの問題には生物学的な知識がきわめて必要なのである。この点徐々に理解されてききているが、まだまだ不十分である。

▪️汚水と生物、どのような関係にあるのかといえば、水域にいる生物の種類によって水質がどの程度なのかだいたい検討をつけることができるのです。環境学習で勉強する指標生物も、同じことなのだと思います。2つめは、汚濁した水も川を流れていくうちにきれいになっていきます。三尺流れれば水清しといいますよね。でも、その過程では、有機物を無機化する時に生物が関与しています。3つめは、下水処理で汚水を浄化するのも生物です。(1)生物学的水質判定、(2)自然浄化、(3)汚水処理にとって、生物の存在や働きが重要だと津田さんは述べておられます。汚水生物学は、下水道などのインフラが整備される以前の、高度経済成長の社会状況にぴったりの分野ということになります。

▪️『汚水生物学』のなかでは、家庭排水に含まれる合成洗剤が下水処理場を通過したあとも、分解されずに下流で泡立ちが起こる(泡公害)ということも書かれています。また生物学的水質判定の事例として、龍谷大学のある伏見区の河川(琵琶湖疏水と新高瀬川)のことも書かれています。「その流域は人家密集し、大量の家庭下水が排出され、一方醸造工場、その他の工場も多数あって、主として有機排水を出す。したがって川はかなり汚染された様相を呈している」。いまでは想像しにくいかもしれませんが、私が子どもの時の、つまり高度経済成長期真っ只中の頃の川って最悪でしたからね。川のなかには、白いもやもやした塊がゆらいでいました。バクテリアです。『汚染生物学』の脚注に京都の街中や、山崎から枚方までのあいだで、このバクテリアがみられることが書かれています。

▪️で、話は財団法人日本醤油研究所に戻るのですが、全国の醤油工場からでる河川に流される廃水のことを気にしてこの本を購入されたのではないのかなと…まあ勝手に想像したのです。ちなみに、『汚染生物学』の第8章「湖の汚染と富栄養化」は、昨日投稿した『自然保護』(昭和38年(1963年)2月)に執筆された「湖の富栄養化を防ごう」と同じものでした。

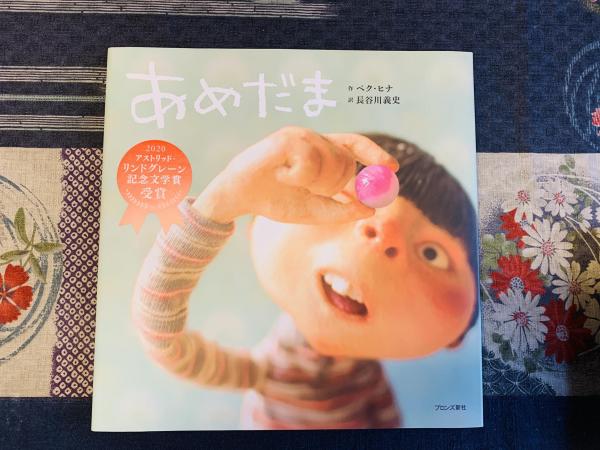

『あめだま』(作・ペク・ヒナ/訳・長谷川義史)

▪️今、話題になっている絵本が届きました。韓国のペク・ヒナさんの作品です。ストップモーション・アニメーションの手法を用いて絵本作りをされているとのこと。ちょっと不思議な雰囲気です。訳は、長谷川義史さんです。ということで、登場する少年ドンドンは大阪弁を話します。不思議な飴玉のお話なんです。

▪️ストップモーション・アニメーションの手法を用いて絵本作りをされている…、ちょっとわかりにくいかもしれませんね。以下の動画で、ペクさんがどうやって絵本を制作されているのかよく理解できます。すごいですね。

▪️こちらはプロモーションの動画です。不思議なあめだまを口に入れると、モノ、動物、人の心の中の声が聞こえてくるのです。ジーンと心に沁みてきました。ぜひ、お読みいただければと思います。