酷暑の夏

▪️庭の草木が暑さで弱ってきました。枯れたり、萎れたり…。気を揉んでいます。一昨日の夕方のことになりますが、庭に水を撒き始めたら、私が暮らしている琵琶湖の南湖の西側ではなく、東側に黒い雲が広がっていました。そうこうしているうちに、雷の音がし始めました。ひょっとして、雨が降ってくれるのかな…と期待しましたが、ゴロゴロと雷の音がするだけで、ちっとも雨は降ってくれません。たまに、夕立があっても良いと思うですが。ところが、その時、滋賀県からのメールで「土砂災害降雨危険度情報」が届きました。そのメールには、大石という大津の南部の地域で激しい雨が降っているとのことでした。局所的に雨は降ってはいるのですね。

▪️昨日の大津の最高気温は38℃を超えました。一日、エアコンを効かせた自宅で仕事をしていたので、暑さを感じることはありませんでしたが、庭は暑さで相当ダメージを受けています。シバは一部葉が茶色になってきました。心配。毎日しっかり水を撒いているのですが…。昨日は夕方から庭に水を撒きながら、枯れてしまった葉を取り除きました。ひょっとすると、朝と夕方、2回水を撒かないとダメなのかなとも思っています。でも、この暑さの中でも平気なのが、雑草のメヒシバですね。強いですよ。昨日は徹底して取り除いたので、少しはましになったかな。

▪️昨日、ヒメダカを飼っている池の水が蒸発してきたので、貯め置きしているバケツの水を入れようとしたんですが、お湯になっていて…。ぬるま湯。これはあかんと、今朝、水温が下がっているのを確かめて池に流し込みました。通常、夕方に水遣りをしているのですが、強い日差しで毎日萎れてしまうツワブキとクリスマスローズにも水をやっておきました。毎日萎れて、夕方にしっかり水をやると朝には復活。そういうのをここしばらく、繰り返しています。負担がかかっているのではと心配しています。

▪️写真は、庭の隅に咲いていたアカンサスモリスです。アカンサスモリスは、大型の宿根草で、初夏に花穂を伸ばして花を咲かせます。背丈は、私よりも高くなります。我が家では2mを超えます。古い建物では建築のデザインにこの植物が取り込まれているようです。写真は茶色くなっています。花びらも散っています。先月、花が終わりました。いつもであれば、花が終わったら花穂を切り取ってしまうのですが、今年はそのまま放置しておきました。すると、種ができていました。葉の方も強い日差しで日焼けして弱っているような。色が変わってきました。いつもお世話になっている庭師さんからは、「アカンサスモリス、夏は休眠期となるので葉も地際から切って大丈夫です」との連絡が入りました。そのうちに切ろうと思います。写真は、アカンサスモリスの種です。

ミッドナイト・ウォーキング

▪️一昨日、いやいや昨日の夜中ですね。夜中であるにもかかわらず、ウォーキングしました。ミッドナイト・ウォーキング。距離にして5kmほど。最後は少し疲れてしまって、タクシーを見つけたのでそれで帰宅しました。

▪️一昨日、いやいや昨日の夜中ですね。夜中であるにもかかわらず、ウォーキングしました。ミッドナイト・ウォーキング。距離にして5kmほど。最後は少し疲れてしまって、タクシーを見つけたのでそれで帰宅しました。

▪️もっと正確にいうと、終電で寝過ごしてしまったのです。駅3つ分。慌てて降りた駅でタクシー会社に電話しても、1時間以上かかりますとのことだったので、「だったらと歩くか」と歩き始めたのでした。もちろん、自宅に電話をしてみましたが、家族はもう寝ていますよね。覚悟を決めて、2駅分歩きました。この日は、社会学部教職員の懇親会「おうみ会」でした。4年ぶりです。場所は、「フォーチュンガーデン京都」。暑い日が続いているのですが、コロナ感染を気にする方がおられて、屋上での開催になりました。また、風が吹いていたので、なんとかなりましたが…。その京都で懇親会を終えた後、たまたま帰りの電車で一緒だった同僚お2人と山科で二次会。気がつくと大変な時間。なんとか最終電車には乗れました。しかし安心したせいでしょうか、寝過ごしてしまったのです。呑んだ後のウォーキングはしんどいです。

▪️大津市に転居して、JR湖西線を利用して通勤するようになりました。これまで寝過ごしたことはないのか…。あります。1駅乗り越したことは、覚えていないくらいあります。1駅だとまだなんとかなります。ところが、一度、6駅乗り越したことがありました。まわりは田園風景が広がる場所ですので、タクシーは無理です。仕方がないので、その時は、家族に電話をしてなんとか迎えにきてらいました。

▪️同僚や親しい事務職員の方達との会話の中で、眠って乗り越してしまった話は武勇伝のようにお聞きすることがあります。例えば大阪から通勤されている方の場合であれば、最寄り駅で降りず寝過ごしてしまい、気がついたら西明石、姫路まで行ってしまっていたというような類の話ですね。お酒を召し上がらない方達は、なんてアホなんやろ…とお思いでしょうね。はい、あほです。

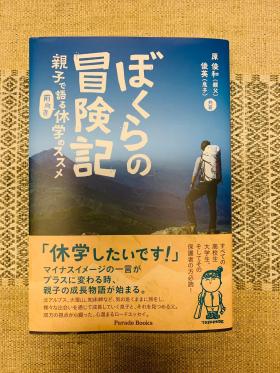

『ぼくらの冒険期 親子で語る前向き休学のススメ』(原俊和・原俊英)

▪️原俊和さんと息子さんの共著である『ぼくらの冒険期 親子で語る前向き休学のススメ』が手元に届きました。

▪️原俊和さんと息子さんの共著である『ぼくらの冒険期 親子で語る前向き休学のススメ』が手元に届きました。

▪️かつてフルマラソンに取り組んでいた頃がありました。その始まりは2012年、54歳の時になります。もちろん、自分からフラマラソンに取り組もうと発心したわけではありません。その時の社会学部教務課長が原俊和さんでした。社会学部教務課で、突然、私の方に歩み寄ってこられ、「せんせー、フルマラソンを走りましょう。私が指導します」と言われたものですから、あまり深く考えずに「はい」と答えてしまったのでした。

▪️原さんのご指導で順調に身体が変化していきました。小手調べのハーフマラソンも、原さんの予想を超える時間でゴールできました。次は、フルマラソンです。フルマラソンへの初挑戦は、2012年11月23日の「福知山マラソン」でした。なんと、原さんに伴走していただきながらの初挑戦でした。原さん、優しい方です。行動力のある方だと思います。ところが、残念ながら、私は28kmあたりで、右ふらはぎの肉離れのためリタイアしてしまいました。残念。その日、リタイアしたマラソンの後、原さんのお宅にご招待いただきました。その時にお会いしたのが、原さんと共著者である長男の俊英くんでした。俊英くんはまだ中学1年生でした。坊主頭の小柄でかわいらしい少年でした。懐かしいです。

▪️この本は、俊英くんが1年間大学を休学し、日本中を旅して、いろんな方達に出会いながら成長していく冒険記です。そういう息子さんを信じて応援する父親の原さんにとっても冒険記なのだと思います。だから、タイトルは「ぼくらの」になっています。私も含めて多くの親は、もし子どもが1年間大学を休学して旅をしたいなどというと、「何をアホなこというてるねん、ちゃんと勉強して、就職しなさい」と言うのではないかと思います。原さん、そして原さんの奥様であり俊英くんのお母様でもある純子さんは、違っていました。ご夫婦は、お子さんを信じて、お子さんが本気になってやりたいこと、取り組みたいことを懸命に応援されてきました。この続き、皆さんも実際にこの本を手に取ってお読みいただければと思います。

2023夏原グラント 市民環境講座第2回目「活動を楽しく継続していくために」(2)

1号館中庭のエゴノキ

▪️昨日、同僚に教えていただきました。エゴノキというのだそうです。瀬田キャンパス1号館の中庭に植えてあります。サクランボのような実ですが食べられません。でも、この実を水中ですりつぶすと石鹸のように泡立つそうです。石鹸の代用品かな。ところで、エゴノキのことを教えてくださった同僚、定年退職までまだ2年あるのですが、今年度で退職されるそうです。退職の日が待ち遠しいと笑顔で語っておられました。

【追記】▪️この投稿とほぼ同じ内容でfacebookに投稿したところ、森林の研究者、植物生態学者、そして公務員として林業の実務にあたっておられる知人の皆様から丁寧なコメントをいただきました。そのうちのひとつが岐阜県の「エゴノキプロジェクト 」です。ご紹介いただいた、「岐阜県立森林アカデミー」の公式サイトに掲載された「エゴノキプロジェクト 〜美濃の森が日本の和傘を支える〜」という投稿です。とても興味深く思いました。

和傘は岐阜市が日本一の生産量を誇り、また全国各地にも和傘の産地があります。しかし和傘の部品を生産する所となるとその数は限られており、傘骨をつなぐ「傘ロクロ」という部品は岐阜県内のたった1軒の木工所で全国の分が作られています。この傘ロクロにはエゴノキという木が使われており、最近まで岐阜県内の森で収穫して木工所へ納入する人がいたのですが、その人が亡くなり供給が絶たれる事態になりました。全国唯一の木工所で材料が手に入らなくなれば、日本中の和傘づくりがストップしてしまいかねません。

このことをきっかけに2012年度から、岐阜県立森林文化アカデミー・美濃市の林業グループ山の駅ふくべ・全国の和傘職人たちが、共同で和傘づくりに必要なエゴノキを毎年収穫する「エゴノキプロジェクト」を始めました。

かつて和傘用のエゴノキは、里山で炭焼き用の木を伐った際に他の木と仕分けられ、和傘業者のもとへ届けられていました。炭にするよりも高く売れるので、山の人にもメリットがあったのです。しかし山で炭焼きが行われなくなると、エゴノキだけを探して伐らなければならず、労力に見合わない仕事になってしまいました。

そこでエゴノキプロジェクトでは、新しい形で伝統工芸を支えることを目指しています。森林や木材について学ぶ専門学校である森林文化アカデミーは、教育の一環としてこのプロジェクトに関わります。教員や学生たちは伐採作業にも携わるほか、持続可能な形で収穫できるよう、伐採方法の研究や生育状況の調査を行っています。

山の駅ふくべは、美濃市片知地区の住民が中心となって、地区の森林を守り育て、魅力的なエリアにすることを目的として活動している森林ボランティア団体です。エゴノキプロジェクトの趣旨に賛同し、初年度からプロジェクトに参加しています。

岐阜をはじめ全国の和傘職人たちも、初年度から伐採に参加しています。伐採現場に和傘を持参して、学生や森林ボランティアの人たちに和傘の美しさやエゴノキの森の重要性を伝える役割を担っています。

その他、岐阜県庁や森林組合の職員、一般の方、和傘愛好者や京都の老舗の和傘店の方など、たくさんの人たちに支えられてエゴノキプロジェクトは成り立っています。

▪️エゴノキという特定の樹種に限定されているようですが、多様な方達が横に連携して活動をされているところが、私にはとても興味深く感じられました。エゴノキがないと和傘の生産ができないということもあってか、全国の和傘職人さんが参加されているようですね。素晴らしいと思います。

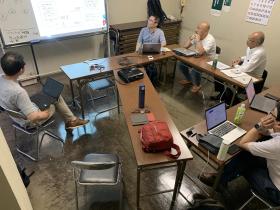

「びわぽいんと研究会」

▪️昨日は現代福祉学科の大講義(必修)の試験があり、私はそこで補助監督の仕事がありました。その後は、大津駅前の逢坂公民館に移動して、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事会に出席しました。これまではオンラインでの出席が多かったのですが、昨日は、ひさしぶりに対面式で出席することができました。これまでの議論を再整理して、問題点の洗い出しをしました。特に、私たちのNPOで提案している「びわぽいんと」を地域社会の中で使っていただけるようにするために、どのような課題があり、それをどのように乗り越えて、最終的にはどのような地域社会を目指すのか、そのあたりの根本のところを、理事の皆さんで議論を行いました。というわけで、昨日は、「びわぽいんと研究会」です。

▪️昨日は、ひさしぶりの対面式の理事会ということもあり、終了後は全員で懇親会を持ちました。2次会はもちろん、そして3次会までお付き合いをさせていただきました。ちょっと深酒しすぎましたかな。たまには…です。

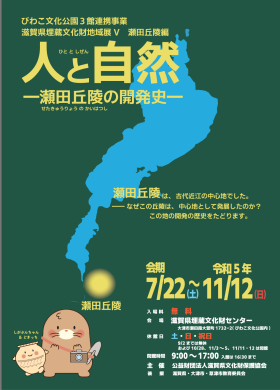

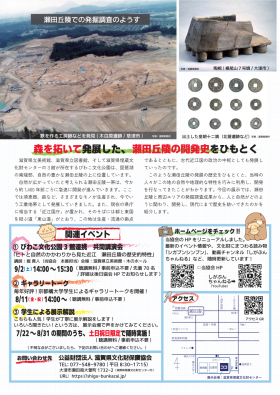

滋賀県埋蔵文化財地域展Ⅴ(瀬田丘陵編)「人と自然-瀬田丘陵の開発史」

▪️龍谷大学瀬田キャンパスのある瀬田丘陵には、滋賀県立図書館、滋賀県立美術館、滋賀県埋蔵文化といった施設があり、瀬田文化ゾーンと呼ばれています。図書館や美術館、せっかくキャンパスのそばにあるのだから、瀬田キャンパスの学生の皆さんにも通ってもらいたいと思うのですが、私の知り合いの学生の皆さんはあまり関心がないようです。そういう私も、それほど通っているわけではないので偉そうなことは言えませんが。たまに利用する程度です。勿体無い…と自分でも思います。今回ご紹介するのは、図書館でも美術館でもありません。私も行ったことがない滋賀県埋蔵文化財センターの展示です。考古学の展示なのですが、「瀬田丘陵の開発史」というサブタイトルを拝見して、俄然、関心が湧いてきました。以下は、サイトからの転載です。

【内 容】

滋賀県立美術館、滋賀県立図書館、そして滋賀県埋蔵文化財センターの3館が所在するびわこ文化公園は、琵琶湖の南端部、自然の豊かな瀬田丘陵の上に位置しています。

古代、この地は現在の県庁に相当する「近江国庁」が置かれ、そのそばには都と東国を結ぶ道「東山道」がとおり、この地は生産・流通の拠点であるとともに、古代近江国の政治の中枢としても発展していったのです。

今回の展示では、瀬田丘陵と周辺エリアの発掘調査成果から、人と自然がどのように関わり、開発し、現代にまで歴史を紡いできたのかを紹介します。【場 所】滋賀県埋蔵文化財センター

【開館時間】9:00~17:00 入館料:無料

【開催期間】 :7/22(土)~11/12(日)

※9/2までは無休、以降は土・日・休日は閉館(ただし10/28・11/3~5・11・12は開館)

※9/2までの土・日・休日は展示解説しています。

▪️転載させていただいた文章の中に、「近江国庁」とあります。説明にもあるように現在の県庁のような存在です。この「近江国庁」関して、JR大津京駅改札内コンコース(改札口正面)の展示スペースで展示されています。そこには、以下のような解説が行われていました。

近江国庁は、奈良時代から平安時代にかけて、現在の滋賀県庁にあたる近江国(現在の県は当時、国と呼ばれていました。)の行政の中心的な役割を果たした役所に当たります。

現在の知事にあたる国司の長官には、藤原武智麻呂(716年任)、藤原仲麻呂(745年任)など、古代の著名な政治家が着任しました。特に藤原仲麻呂は平城京(当時の都、現在の奈良市)で太師(現在の総理大臣にあたる)の地位にありながら近江国の長官の地位を手放しませんでした。これは近江国からえられる莫大な財力のためだったと考えられます。

▪️瀬田丘陵の辺りは、須恵器や鉄の生産が盛んで、今でいう工業地帯として発展してきたといいます。さらに、東西の交通の要衝でもありました。そういう意味で、「生産と流通の拠点」でありここから富が生み出されたのですね。だから、藤原仲麻呂は奈良の都で太師をしながら同時に国庁の庁官も手放さなかったと…。なるほど。夏期休暇中に訪問してみることにします。

日傘

▪️私がまだ学生の頃、キャンパス内で日傘を指している学生はほとんどいませんでした。たまに、女子学生が日傘をさしているのを見かけました。それぞれ、個人の考え方があるわけですが、ほとんど日傘をさしている学生はいなかったので、目立ちました。もちろん、男子学生が日傘を指しているということはありませんでした。その頃、日傘をさすのは中高年の女性だったように記憶しています。

▪️私がまだ学生の頃、キャンパス内で日傘を指している学生はほとんどいませんでした。たまに、女子学生が日傘をさしているのを見かけました。それぞれ、個人の考え方があるわけですが、ほとんど日傘をさしている学生はいなかったので、目立ちました。もちろん、男子学生が日傘を指しているということはありませんでした。その頃、日傘をさすのは中高年の女性だったように記憶しています。

▪️あれから40年。いま、キャンパスの中で日傘をさして歩いている人は珍しくはありません。女性事務職員の方たちの多くは、日傘をさして建物の間を移動されているように思います。学生でも、日傘をさしている人たちが結構な割合でおられます。男子学生の日傘も珍しくありません。多くの学生さんたちは、日焼けも気にされています。日焼け止めを丁寧に塗っておられるようです。課外活動で運動をしている人たちは違うのでしょうが、そうでない人たちは男女を問わず色白のように思います。私の頃は、夏はむしろ日焼けして色黒になりたいと思っていたのですが、時代は変わりました。

▪️今の学生さんたちは、小学生の頃、日焼けしないようにラッシュガードという水着を着ておられたのではないでしょうか。昔は、夏には、日焼けをしているのが普通でした。しかし、その後、日焼けについては健康上の問題が指摘されるようになりました。そして、最近は、地球温暖化を背景として毎年のように夏は灼熱地獄になります。このような状況では、誰しもが日傘をさしたほうが良いように思っています。

▪️というわけで、私は、昨年から日傘を使うようになりました。アウトドアメーカーのmont-bellの製品です。「このmont-bellの日傘は優れものだ」と、多くの知り合いの方たちが言っておられたので、私も使ってみることにしたのです。通勤時の朝夕は日傘の必要性は感じませんが、暑い昼間は、特に10時から16時までの間は。この日傘があったほうが良いと思います。私は頭の上の髪の毛が心細くなってきているので、強い日差しが頭頂部に降り注ぎます。ヒリヒリします。そのような日差しをシャットダウンしてくれます。助かります。もちろん、足元からの照り返しの熱は避けられませんが。

クサガメ三兄弟

▪️7年前、養子に迎えたクサガメたち。3匹のうち、2匹は♀であることがわかりました。なぜなら、2匹とも無精卵を産んだからです。もう1匹。元気ですが発育不全で、無精卵を産んだこともなく性別もよくわかりません。養子に迎えた時は、3匹ともとっても小さく、同じ大きさだったんですが、その後成長に差がでてきました。1枚目(左)の写真、2匹いますが、三郎と一郎です。小さい方が一郎、2枚目(右)の写真、1匹だけ写っていますが、二郎です。三郎と二郎は、メスがあることがわかっていますが、勝手に♂だと思い込んでそう名付けてしまったので仕方がありません。三郎が一番大きく、二郎は少し小さめ。そして一郎はかなり小さめということになります。

▪️7年前、養子に迎えたクサガメたち。3匹のうち、2匹は♀であることがわかりました。なぜなら、2匹とも無精卵を産んだからです。もう1匹。元気ですが発育不全で、無精卵を産んだこともなく性別もよくわかりません。養子に迎えた時は、3匹ともとっても小さく、同じ大きさだったんですが、その後成長に差がでてきました。1枚目(左)の写真、2匹いますが、三郎と一郎です。小さい方が一郎、2枚目(右)の写真、1匹だけ写っていますが、二郎です。三郎と二郎は、メスがあることがわかっていますが、勝手に♂だと思い込んでそう名付けてしまったので仕方がありません。三郎が一番大きく、二郎は少し小さめ。そして一郎はかなり小さめということになります。

▪️一郎は、エサを食べるのが下手くそです。目が悪いとか、何か原因があるのかもしれません。今でもかなり小さいのですが、もっと小さい時は、大きくなってきた二郎や三郎に威嚇されて隅で小さくなっていました。また、体に水カビが生えてきたこともありました。その時、イソジンを薄めて消毒してあげました。身体が弱かったのです。そういう時期を乗り越えて、今はでかい二郎や三郎となんとか同居しています。

▪️昨日、身体検査をしてみました。三郎の甲羅の大きさは22cm、二郎は20cm、一郎は13cm。本当は、もっと大きな水槽で育ててあげたいのですが、適当な水槽がありません。写真、水槽ではなくて、ホームセンターに売っているコンテナです。この酷暑の中で、この小さなコンテナだとすぐに微温湯になってしまいます。どうしたものかと思案中です。facebookにあるカメたちの古い投稿を調べてみました。3枚目は、2016年の5月にfacebookに投稿したものです。今から7年前のものですね。ほんとに、小さいです。2〜3cm程度かなと思います。

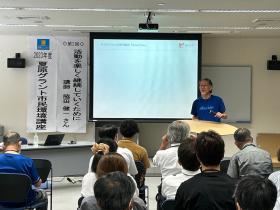

2023夏原グラント 市民環境講座第2回目「活動を楽しく継続していくために」(1)

▪️2012年から環境保全活動への支援を続けている、平和堂財団環境保全活動助成事業 2023夏原グラントの、市民環境講座第2回目です。「活動を楽しく継続していくために」というテーマで、ダンボールでできた円形のボード[rul=https://mk-shiko.net/products/detail/59]「えんたくん」[/url]を使って、ワイワイガヤガヤ、時には爆笑しながら、話し合いのグループワーク(ワールドカフェ)をしていただきました。多くの皆さんが、夏原グラントから助成を受けている団体の方達です。

▪️2012年から環境保全活動への支援を続けている、平和堂財団環境保全活動助成事業 2023夏原グラントの、市民環境講座第2回目です。「活動を楽しく継続していくために」というテーマで、ダンボールでできた円形のボード[rul=https://mk-shiko.net/products/detail/59]「えんたくん」[/url]を使って、ワイワイガヤガヤ、時には爆笑しながら、話し合いのグループワーク(ワールドカフェ)をしていただきました。多くの皆さんが、夏原グラントから助成を受けている団体の方達です。

▪️私、今日のこの講座の講師なんですが、私の話は20分程度で、あとは「えんたくん」を使ったワールドカフェの進行役に徹しました。有意義な時間になりました。「活動を楽しく継続していくために」は、何に困っているのか、どう乗り越えようとしてきたのか、その辺りを自由に話してもらいました。団体間同士がつながっていく、良い機会になったのではないかと思います。このようなつながりからは、うまくいけば、アメリカの社会学者M・グラノヴェッターのいう「弱い紐帯の強さ」が生まれることにもなるんだろうなと思います。