「びわ湖・滋賀学」無事に終了。

▪️夏期休暇中に実施された集中講義「びわ湖・滋賀学」、無事に終了しました。コーディネーターとして、一安心しています。ご講義をいただいた琵琶湖博物館の学芸員の先生方、そして先端理工学部の横田岳人先生には大変お世話になりました。ありがとうございました。

▪️この「びわ湖・滋賀学」、8月26・27・29日の3日間はオンラインによる授業、そして8月31日と9月1日は琵琶湖博物館の展示を活用した対面式の授業でした。そもそも、この「びわ湖・滋賀学」は、社会学部社会学科の科目でしたが、まずは社会学部全体で履修できるようにカリキュラムを変えて、そのあとは、コンソーシアムを通して他大学の学生さんたちも履修できるようになりました。オンラインと対面式を併用するようになったのは、コロナ禍の真っ只中ですから、2年前からのことになります。最初は、コロナのために対面式の授業は開催できず、博物館の展示を活用した展示も、オンラインで実施しました。昨年度からやっと対面式の授業ができるようになりました。そして今年度からは、瀬田キャンパスの教養科目(特別授業)としても開講されるようになりました。少しずつ、「進化」しています。写真ですが、琵琶湖博物館の屋外展示にある「樹冠トレイル」から撮影したものです。

▪️ということで、この集中講義を履修している学生の皆さんは、龍谷大学の社会学部や農学部、そして先端理工学部の学生さんだけでなく、立命館大学や京都府立大学の学生さんたちも履修されています。

▪️ 8月30日、31日、そして9月1日と3日連続で呑み会でしたが、安心してください、昼間はきちんと仕事をしていますよ(笑)。

「利やん」が紡ぐご縁

▪️8 月30日(水)は、4時間半かけて24kmのウォーキングを行いました。このウォーキングを終えたあと、庭の世話を少ししてから(この季節は毎日水撒きが不可欠)大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に向かいました。友人の土屋俊幸さんと夕食を一緒にする約束になっていたからです。土屋さんは、東京農工大学の名誉教授で、現在は一般社団法人林業経済研究所の所長で、 農林水産大臣の諮問機関である林政審議会の会長も務めておられます。そして、最近は、毎年、大津市内にあるJIAM(全国市町村国際文化研修所)で、全国の自治体職員を対象とした研修の講師をするために大津にやってこられます。

▪️研修の日程が決まると、私の方に「一緒に呑もう」と連絡があります。今年は8月30日でした。ということで、あらかじめお店の方にあらかじめ琵琶湖のルビーと呼ばれるビワマス(琵琶湖の固有亜種)にお願いをしておきました。上品なビワマスを味わいつつ、楽しい時間を過ごすことができました。まずは、土屋さんが大学生時代に所属されていた、航空部?…グライダーのサークルのことについて、けっこう詳しくお話を伺いました。勉強になりました。グライダーって、どうやって、どんどん高いところまで上昇して空を飛んでいけるのか、よく理解できました。その後は、いつものように学問や学会の話しになりました。でも、毎年呑みながら大切な話をしている記憶はあるのですが、翌朝になると何を話していたか思い出せなくなります。気がつくと、呑み始めてから4時間程時間が経過していました。びっくり。まあ、楽しければいいのですが。

▪️今月は、土屋さんが中心になって「地域コミュニティ・観光・地域資源管理研究集会」が東京で開催されます。第11回になります。今回は仕事の関係でオンラインでの参加になりますが、楽しみにしています。社会科学系の研究者の集まりですが、ディシプリンが異なる人たちとのディスカッションは、学会のような専門分野が同じ人たちとの議論とはまた違った意味で勉強になると思います。

▪️ところで、8月30日は土屋さんと「利やん」だったのですが、その翌日8月31日も、今度は大津で働いている甥っ子と「利やん」でした。そして9月1日(金)こちらの写真の皆さんと「利やん」でした。これはたまたまなんですが、なんと3日連続で「利やん」になりました。

▪️私の横は、「利やん」でランニングをとおして仲良くなった三好恭三さんです。私の向かいの若い女性は、私が担当している社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」を履修した学生さんで、その両隣は彼女のご両親です。三好さんと、こちらのお父様お母様とは、職場の先輩と後輩なのです。なんだか複雑な関係なんですが、この「利やん」のおかげで、昨晩は不思議な飲み会になりました。楽しい保護者懇談会、楽しい三者懇談みたいな感じでしょうか。

・学生さんは、以前、レイクサイドマラソンで年齢別で2位に入賞。

・その時、三好さんもレイクサイドマラソンにチーム「利やん」のシャツを着て出場していた。チーム「利やん」は、この居酒屋に通う人たちのランニングチーム。

・三好さんや学生さんの応援にご両親もゴール付近に来られていた。

・レイクサイドマラソンの記録集には、やたらと「チーム利やん」の名前が出てくる。「利やん」のことが強く印象に残った。

・学生さんは、その後大学生になって「地域エンパワねっと」を履修してイベントを成功させた。その慰労会で私がこの学生さんも含めてチームの皆さんを「利やん」に連れて行った。

・学生さんは、この店がご両親が言っていた「利やん」なんだと気がついた。

・ 1ヶ月ほど前に、学生さんが「先生、三好さんをご存知ですか?」「知ってる知ってる、なんでなんで!」となった。

・その出来事を三好さんに伝えた。

・三好さんが、この宴会をアレンジした。

▪️こんな流れでしょうか。「利やん」は、人とのご縁を紡いでくれる不思議な場所なんです。

気合いを入れてウォーキング

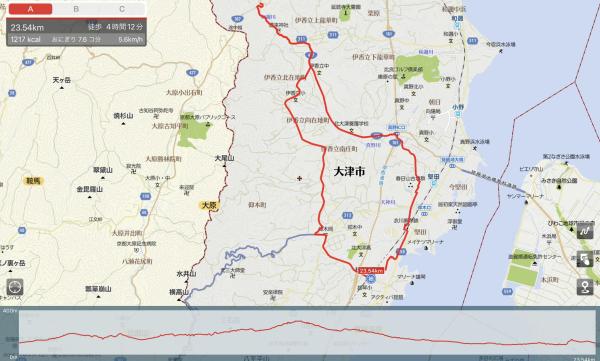

▪️今日は気合いを入れて歩きました。24km弱の距離を結果として歩くことになりました。地図の赤い線が今日歩いたコースです。最寄駅から仰木、伊香立、最後は鯖街道の途中(←地名です)まで上がりました。ここまで来ると、気温は27℃くらいになります。風が吹くと涼しく感じました。仰木(おおぎ)、伊香立(いかだち)、途中(とちゅう)、いずれも滋賀に暮らしていないとわからない地名でしょうね。すみません。で、地名の途中で折り返しましたが、ここで11kmぐらいでした。

▪️最初頭に浮かんでいたコースは、この折り返した途中から坂道を下り、琵琶湖大橋の守山側まで行って戻るというものだったのですが、この後の用事もあり、予定を変更して琵琶湖大橋のコースはお預けにしました。地図の左上にある「4時間12分」は予想タイムです。現実には、最後はばててきて2枚目の画像にあるように「4時間30分20秒」でした。標高差ですが、一番高いところは途中で303m。一番低いところは88m。差は215m。この点では頑張りましたかね。

▪️10月に開催される「第9回 びわ湖チャリティ- 100km歩行大会」=「びわ100」に出場するために、身体をいじめています。これまでの経験から言えることなのですが、痛みに耐えられるというか、痛みに慣れた身体にしておかねばなりません。引き続き、頑張ります。「びわ100」に出場するまでに、最終的には50kmも歩いておきたいと思います。

瀬田キャンパスの森林に樹名板が

▪️昨日、瀬田キャンパスは、オープンキャンパスの2日目でした。私は、8月上旬に開催されたオープンキャンパスの方で仕事をしたので、今回は集中講義「びわ湖・滋賀学」のオンライン授業の方に集中しました。昨年と同様、基本的には琵琶湖博物館の学芸員の先生方にご講義をいただき、私は、冒頭のオリエンテーションを担当した以外は、全体の進行や運営にあたっています。先端理工学部の横田岳人先生にもお手伝いいただいています。今年の集中講義「びわ湖・滋賀学」は、8月26日・27日、8月29日がオンライン授業、8月31日・9月1日が琵琶湖博物館の展示を使った対面式の講義になります。ということで、瀬田キャンパスはオープンキャンパスで賑わっていましたが、私は朝の9時15分から15時00まで研究室にこもって仕事をしていました。

▪️オンライン授業の後、しばらく仕事をしてから帰宅することにしました。最近、瀬田キャンパスから最寄駅のJR瀬田駅まで歩くことが増えてきました。昼間はまだ暑いと思いますが、16時を過ぎると気温がなんだか下がってきているような気がします。日陰では風が吹くと、涼しいなあと感じることもたびたびあります。秋が近づいているんですかね。あと、湿度です。気温が高くなくても湿度が高いとしんどいです。あくまで個人的な主観でしかないのですが、暑くでも湿度はそれほど高くないような気がします。

▪️というわけでは、瀬田駅まで歩こうとしていると、キャンパス内の森の茂み樹名板が取り付けられていることに気がつきました。龍谷IPと連動した取り組みではないのかな…と思っています。龍谷IPとは、採択型学部等教学充実費を財源とし、新たな教育プログラム(再構築を含む)の創出により、本学の教学促進・充実を図ることを目的とする「企画選定型」の事業のことです。この事業は、大学改革及び教育改革・教育改善に資する取組を支援するためのものとして位置られています。この龍谷IPと連動した取り組みに、特別講義「植物園をつくろう」があります。農学部・先端理工学部の学生さんたちが参加されています。社会学部の学生は参加できないのか、その辺り少し残念ですが…。この特別講義は、「自分たちの手で植物園を作ることはできないだろうか?」という試みでのようです。森林に囲まれた瀬田キャンパスならではの授業ですね。学内の植生調査、各地の植物園の見学、専門家を招いての勉強会などをされています。この樹名板の設置も、この授業の成果なのではないのかなと推測しています。今度確認してみます。

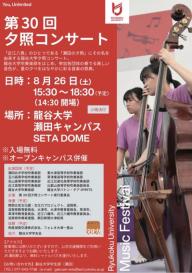

第30回夕照コンサート

▪️昨日、「第30回夕照コンサート」が、瀬田キャンパスの瀬田ドームて開催されました。近隣の中学や高校の吹奏楽部の皆さんが演奏をしてくださいました。ありがとうございました。会場は満員でした。ご来場くださった近隣の地域の皆様、ありがとうございました。最後は、龍谷大学吹奏楽部の演奏でした。

▪️今回嬉しかったことは、まずは、3回生の学生指揮者が「壁」を乗り越えて、立派に指揮をされていたことでしょうか。ここ数週間でものすごい進歩があったと思います。それは、指導者の先生方や周りの部員の皆さんも同様のご意見でした。部員のみなさんからの信頼を糧に、学生指揮者としてさらに成長していただきたいと思います。また、カラーガードの知り合いの部員さん、以前よりも格段に上手に踊っておられました。みなさん、成長されていますね。立派です。部長としては、普段の練習の積み重ねで、個々の部員の皆さんがどのように成長されているのか、もっと知りたいと思っています。

▪️トップは、龍谷大学吹奏楽部の演奏がスタートした時のものです。水色のTシャツを着ていますね。水色は演奏する人たちです。それに対して薄い緑Tシャツはこの夕照コンサートをサポートするスタッフの皆さんです。中高の吹奏楽部の皆さんも水色のTシャツを着ておられます。ちなみに、今回は、近江高校と近江兄弟社高校が出演できませんでした。近江高校は、27日(つまり本日)に開催される関西吹奏楽コンクールに滋賀県代表として出場するため、近江兄弟社高校は諸般の事情で今回残念ながら出演を辞退されました。

▪️写真、もう少し説明しておきます。2段目右側。大門副学長が指揮をされています。夕照コンサートの最後に、主催者側を代表して挨拶をされた後、会場の皆さんと一緒に「ふるさと」を歌う際、指揮棒を振られました。事前に、吹奏楽部の練習場で練習もきちんとされた結果、無事に指揮を終えることができて安心されていました。3段目。最後のアンコールの様子です。右側は「マツケンサンバ」を演奏しているところです。

▪️昨日は、集中講義の「びわ湖・滋賀学」が無事にスタートを切れましたし、夕照コンサートでの演奏にも感動し、加えて部員の皆さんの成長も嬉しかったこともあり、吹奏楽部の幹部の方たちと瀬田駅前の居酒屋「きこ」で打ち上げをしました。

集中講義「びわ湖・滋賀学」と「夕照コンサート」

▪️本日26日、そして明日の27日、1日おいて29日、それから31日と9月1日、集中講義「びわ湖・滋賀学」が開講されます。滋賀県立琵琶湖博物館の学芸員の先生方にほとんど講義をしていただきますが、授業では、先端理工学部の横田岳人先生にも1コマ授業を担当していただきます。私はコーディネーターとして、講義全体のサポートをしつつ、イントロのオリエンテーションや若干の展示解説を担当します。最初の最初の3日間はオンライン、残りの2日は対面式での授業になります。こういったハイブリッド型の授業の開催、今年で3回目になりますが、社会教育機関である琵琶湖博物館との連携をさらに深め、龍谷大学瀬田キャンパスならではの教養科目に発展していけばなあと考えています。

▪️1日目の「びわ湖・滋賀学」が終了したのち、15時半から瀬田キャンパスの瀬田ドームで「夕照コンサート」が開催されます。うまい具合に、集中講義の1日目が終了した後です。例年のように午前中のリハーサルから見学することはできませんが、本番は間に合います。楽しみにしています。今日も、夕照コンサートに出演する龍谷大学吹奏楽部部員の皆さん、リハーサルに取り組んでおられました。

▪️夕照コンサート、以下の学校や団体が参加されます。

瀬田北中学校吹奏楽部、東大津高等学校吹奏楽部、玉川高等学校吹奏楽部、草津東高等学校吹奏楽部、石山高等学校吹奏楽部、近江兄弟社高等学校吹奏楽部、近江高等学校吹奏楽部、比叡山高等学校吹奏楽委員会、

龍谷大学吹奏楽部、龍谷大学バトン・チアSPIRITS

夏休みの自由研究(その4)

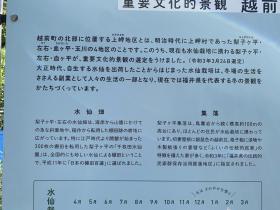

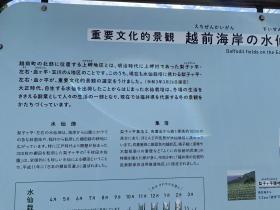

▪️夏休みの自由研究(その4)です。福井県にやってきたのだからと、越前海岸にも行きました。今回は、ずいぶん車を運転しました。運転好きじゃないし、運転していると眠くなったりして…。でも、今回は大丈夫でした。越前海岸の中でも、興味のあった梨子ヶ平千枚田水仙園に向かいました。もちろん8月はシーズンではありません。水仙のシーズンは冬です。でも行ってよかったです。写真の解説板では、以下のような説明がありました。

大正時代、自生する水仙を出荷したことからはじまった水仙栽培は、冬場の生活をささえる副業として人々の生活の一部となり、現在では福井県を代表する冬の景観をかたちづくっています。

▪️こちらは、全国的にも珍しい水仙による棚田ということで、1999年(平成11年)に「日本の棚田百選」に選ばれているそうです。なるほど、これはやはり水仙のシーズンに行ってみないといけませんね。車で行けるかな…。少し心配。雪ってどんな感じなんでしょう。また、つい最近のことのようですが、2021年(令和3年)に「重要文化的景観」の選定を受けるとともに、梨子ヶ平の集落は「福井県の伝統的民家群保存活用推進地区」に指定されたそうです。冬の副業から始まった水仙の栽培が、結果として、別の異なる価値を地域にもたらすまでの経緯を、もっと具体的に知りたいなと思いました。これだけ有名なんだから、どなたか研究されているかもしれませんね。

▪️私は、越前海岸のような山と海とが迫っている地形が好きです。神戸出身ですし、今は湖西に住んでいますし、何かグッとくるんですよね。帰りは、そのような風景を堪能しながら、滋賀の自宅まで一般道を通って帰りました。近いですね、福井は。

【追記】▪️この越前海岸のことが、1966年(昭和41年)1月31日新日本紀行「越前福井」に登場するようです。水仙の出荷のことも出てきます。そのことを岩手大学の山本信次さんに教えていただきました。もう著作権は切れているのかな。その辺りがよくわかりませんが。それはともかく、昔は山を超えて町に娘さんたちが売りに行っていたけれど、放映時は農協のトラックで京阪神に運ばれるようになっていたようです。

夏休みの自由研究(その3)

▪️夏休みの自由研究(その3)です。自由研究のテーマは、恐竜と鉄道だけではありませんよ。歴史についても勉強しました。行ったのは、「福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館」と「一条谷朝倉氏遺跡」です。これまで、この朝倉氏のこと、よく理解できていませんでしたが、戦国時代、歴史上重要な大名だったのですね。意識を新たにしました。教養が足りません。図録も購入しましたので、きちんと自分で補習することにします。2019~2020年度に放送されたNHKの大河ドラマ『麒麟がくる』にも、朝倉氏の最後の当主である朝倉義景が登場していました。俳優のユースケ・サンタマリアさんが演じられました。ですので、ご記憶の方もいらっしゃると思います。残念ながら、私は、先にも書いたようにこの戦国時代の教養が不足していますし、この大河ドラマも視聴していません。

▪️上段左の写真、博物館の下を撮ったものです。遺構の上に博物館が建っているのです。これは調査で偶然発見されたという石敷き遺構(幅5.6メートル、長さ38メートル)です。博物館1階で出土時の状態のまま露出展示しています。川湊「一乗の入江(いりえ)」の船着き場か道路と考えられているようです。展示も、いろいろ工夫されていて、素人にもわかりやすいものになっていました。とても繁栄していた戦国時代の都市ということで、海と川を通って、海外からも様々な物も運ばれていたようですね。改めて、近代以前には舟運が重要であったことを再認識しました。「一条谷朝倉氏遺跡」は博物館の場所から少し離れたところにあります。

▪️以下は、「特別史跡一乗谷 朝倉氏遺跡」の公式サイトから転載させてもらったものです。朝倉氏が支配した越前や一乗谷の城下町が、当時どれだけ栄えていたかわかります。しかし、1573年、最後は織田信長に敗れ、城下町は焼き払われます。織田信長は徹底していますね。1571(元亀2)年には、延暦寺を焼き討ちしていますし。

朝倉氏は現在の兵庫県養父(やぶ)市出身の豪族で、南北朝時代に朝倉広景が主人の斯波高経(しばたかつね)に従って越前に入国しました。朝倉孝景の代、1467年の応仁の乱での活躍をきっかけに一乗谷に本拠地を移し、斯波氏、甲斐(かい)氏を追放して越前国(えちぜんのくに)を平定しました。以後孝景(たかかげ)、氏景(うじかげ)、貞景(さだかげ)、孝景(たかかげ)、義景(よしかげ)と5代103年間にわたって越前国の中心として繁栄し、この間、京都や奈良の貴族・僧侶などの文化人が訪れ、北陸の小京都とも呼ばれました。しかし天下統一の戦いの中で1573年織田信長に敗れ、朝倉氏は滅び、城下町も焼き尽くされました。

▪️焼き払われた一乗谷が再び姿を表すのは、1967年から始まった遺跡の発掘によってでした。現在では、写真からもわかるように、当時の城下町の町並みも一部再現されています。当時の城下町の様子を頭の中に想像しやすくなりますね。もちろん、再現されていなくても、館の跡や庭園の跡から当時の様子を想像することもできます。ただし、その場合は、知識や教養、事前の学習が必要になるでしょうね。こちらでも、図録を購入しました。まずは、それらの図録あたりからきちんと勉強してみようと思います。その上で、滋賀県にある「姉川の戦い」の戦跡を巡ってみなくてはと思いました。この「姉川の戦い」とは、現在の滋賀県長浜市で、織田・徳川連合軍と浅井・朝倉連合軍の間で行われた合戦のことです。

夏休みの自由研究(その2)

▪️夏休みの自由研究(その2)です。翌日、宿泊したホテルが「えちぜん鉄道」福井駅の真横にあったものですから、駅に入場券で入り、恐竜列車を拝見してきました。残念ながら、この列車は予約して乗ることができません。この後の、歴史の自由研究(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館の観覧と一乗谷朝倉氏遺跡の見学)もやらねばならず、仕方なく見学のみです。親子連れが興奮されていました。私、前期高齢者ですが、小さな皆さんが羨ましかったな〜。

▪️こちらの電車、静岡鉄道から譲渡された車両なのだです。鉄道関連の企業にお勤めの知人からご教示いただきました。もともとは通勤電車なのですが、そうは見えませんよね。その知人も「かなり思い切って改造していますね」と言っておられました。できれば、次回は、孫たちと一緒にこの電車に乗ることができればなあと思っています。