庭に秋がやってきました。

グレタ・トゥンベリさんによる「国連 気候行動サミット 2019」でのスピーチ

■世界中の人びとにインパクトを与えたグレタ・トゥンベリさんのスピーチ。

Transcript: Greta Thunberg’s Speech At The U.N. Climate Action Summit

グレタ・トゥーンベリさん、国連で怒りのスピーチ。「あなたたちの裏切りに気づき始めています」(スピーチ全文)

関西支部2019】ブリュッセル・レクイエム/龍谷大学

■Youtubeにアップされている龍谷大学吹奏楽部の演奏をチェックしていると、今年、龍谷大学が吹奏楽コンクールの関西大会で演奏した自由曲、「プリュッセル・レクイエム」がアップされていました。音だけで画像はありませんが、多くの方が聴いてくださっているようです。Youtubeには、この演奏に対して多数のコメントが書き込まれています。どれも、龍谷大学吹奏楽部の音楽的・技術的なレベルの高さを評価するものです。時々、部員の皆さんの真摯な練習の様子を拝見してきた者して、このように素敵なコメントを多数いただけることを大変嬉しく思うとともに、吹奏楽部の部長として多くの皆様に心より感謝いたしたいと思います。ありがとうございます。

■この「ブリュッセル・レクイエム」は、2016年、ベルギーの作曲家ベルト・アッペルモント (Bert Appermont) によって作曲された曲です。曲名にレクイエムという言葉が入っています。レクイエム=鎮魂歌とは、死者の鎮魂を願う死者のためのミサ曲です。ブリュッセルでは、2016年3月に連続爆破テロがおきましたが、その犠牲者を悼む鎮魂歌(レクイエム)として作曲されたのです。もともとは、金管バンドのために作曲されましたが、吹奏楽のためにも編曲されています。ただし、きちんと演奏すると16分になり、コンクールの演奏時間には入りきれません。そのため、コンクールの自由曲では、部分的にカットして演奏することになります。私自身は、学生時代にオーケストラで演奏していましたが、クラシックの曲の演奏では、曲をカットするという発想もないので最初は少々驚きましたが、コンクールではたくさんの団体が次々と演奏して審査を受けねばならず、このようなカットも仕方ないことなのでしょうね。

■この曲を聴いていただければおわかりかと思いますが、大変な難曲だと思います。難曲なんですが、コンクールでは、中学・高校も含めて、実に多くの団体がこの「ブリュッセル・レクイエム」を演奏しています。日本の吹奏楽の世界の事情をよく知りせんが、私自身は、そのことをとてもすごいことではないかと思っています。例えば、以下の演奏です。第66回全日本吹奏楽コンクールで金賞を受賞した、北海道代表 北斗市立上磯中学校の演奏です。大変評価の高い演奏です。とても中学生の演奏とは思えません。

第3回滋賀県吹奏楽フェスティバル 龍谷大学吹奏楽部 with バトン・チアSPIRITS(2019 09 21)

■驚きました。YouTubeに、先週の土曜日に開催された「第3回滋賀県吹奏楽フェスティバル」の動画がアップされていました。

棚田サミットのお手伝い

■高島市の地域づくりのお手伝いをすることになりました。2022年に開催される第27回全国棚田(千枚田)サミット開催に関連して企画等のお手伝いを行うアドバイザーの仕事です。期間は、今月の20日から2022年の3月末までです。本日、委嘱状が届きました。高島市の皆さん、どうかよろしくお願いいたします。私は滋賀県の世界農業遺産申請についてもアドバイザーをさせていただいたので、どこかで両者がうまく結びつくことになったらいいなと思っています。滋賀県庁の皆さん、ご支援ください。

田口宇一郎さんの「瑞宝中綬章受賞を祝う会」

◼︎今日は、田口宇一郎さんの「瑞宝中綬章受賞を祝う会」がびわ湖大津プリンスホテルで開かれました。滋賀県内の自治体、国会、県議会、経済界、様々な団体、県職員OBOG、現職部次長の皆さん、田口さんの受賞をお祝いするために300人を超える皆さんが、お集まりになりました。

◼︎私は、1991年に琵琶湖博物館の開設準備のために滋賀県庁に入庁しました。大学院の博士課程を終えてオーバードクターをしていた時です。その時の、直接の上司が田口さんでした。私の所属は、滋賀県教育委員会事務局文化施設開設準備室で、学芸技師という職名でした。その時、田口さん参事をされていました。翌年の1992年には私のいた準備室は(仮称)琵琶湖博物館開設準備室になり、田口さんはその準備室の室長に。1996年の琵琶湖博物館開館時には副館長に就任されました。その後は、農政水産部環境監、琵琶湖環境部次長、最後は琵琶湖環境部長を歴任され、2002年に滋賀県庁を退職されました。退職後も、滋賀県理事員、滋賀県政顧問に、そして2008年からは2013年までは嘉田由紀子知事のもとで副知事をされました。その他にも、財団法人近江環境保全財団理事長、滋賀県産業支援プラザ理事長、滋賀県文化振興事業団会長等も歴任されています。

◼︎私は田口さんが農政水産部次長をされている時に、滋賀県庁(滋賀県立琵琶湖博物館)から岩手県立大学に異動することになりました。田口さんのもとで仕事をしていたのは6年ほどでしかありませんが、結果として「組織で仕事をするとはどういうことなのか」「組織でどういうふうに仕事を進めるのか」、そのようなことを教えていただいたように思います。その時の経験が、自分の人生にとってとても大きな財産になっています。そのように意味で、田口学校の生徒のような気がします。2004年に岩手県立大学から龍谷大学社会学部に異動しましたが、それ以来、再び、田口さんには以前と同じようにご指導をいただいています。ご指導いただくのは、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」が多いわけですが(^^;;。もちろん、「利やん」に通っているのは、田口さんのご指導の賜物です。

◼︎さて、これから田口さんとは、人の終末期を地域全体でどのように支えていくのか…そのような課題に、福祉や宗教、そして医療の専門家と一緒に取り組んでいくことになっています。そのことを、またご報告できるかもしれません。

第3回滋賀県吹奏楽フェスティバルin長浜

◼︎昨日は午前中の10時頃から16時まで、長浜ドーム(長浜バイオ大学ドーム)で開催それた「第3回 滋賀県吹奏楽フェスティバルin長浜」に参加し、吹奏楽を堪能しました。詳しくは、以下の龍谷大学吹奏楽部によるfacebookの投稿をご覧ください。

本日 9月21日(土)に第3回滋賀県吹奏楽フェスティバルin長浜が行われました。

実は龍谷大学吹奏楽部は2017年度にも本フェスティバルに参加しており、今回で2回目の出演となります。当部はバトン・チア・SPIRITSと共にゲストとして出演し、開会を告げるファンファーレ・演奏会のトップバッターを務めました。

「MERRY GO ROUND」「クラリネットキャンディ」を演奏した後、バトン・チア・SPIRITSがKing & Princeの「シンデレラガール」の音楽に乗せて単独ショーを披露。華麗なバトンさばきやアクロバティックな動きで大迫力のパフォーマンスを見届けたあと、当部アンコール曲としてお馴染みの「ブラジル」でコラボしました。最後の「星条旗よ永遠なれin swing」ではノリノリのスタンドプレイで観客を湧かせ、次の団体に良いバトンを受け渡すことが出来たと思います。フィナーレでは、全12団体が集結し約1000人の合同演奏が叶いました。選曲は吹奏楽界で知らない人はいない「宝島」、坂本 九の「上を向いて歩こう」の計2曲。

涼しい秋の夕暮れに「上を向いて歩こう」の明るい曲調に乗せた少し寂しげな歌詞がぴったりでした。会場で配られた団扇には歌詞が記載しており、観客も立ち上がって合唱で参加。会場内の全員で一つのステージを作り上げることが出来ました。今回のフェスティバルには 2校の大学、10校の高等学校が出演しました。力みの無い大学生の落ち着いた演奏も もちろん魅力的でしたが、ダンスや小道具を使い、動きの一つ一つに想いを込める高校生の熱いパフォーマンスにも圧倒されました。今日の演奏会では、そんなお互いの良い部分を吸収出来た本番だったと感じます。共演者の皆さま、関係者の方々、そしてご来場いただきましたお客様、本日は本当にありがとうございました!

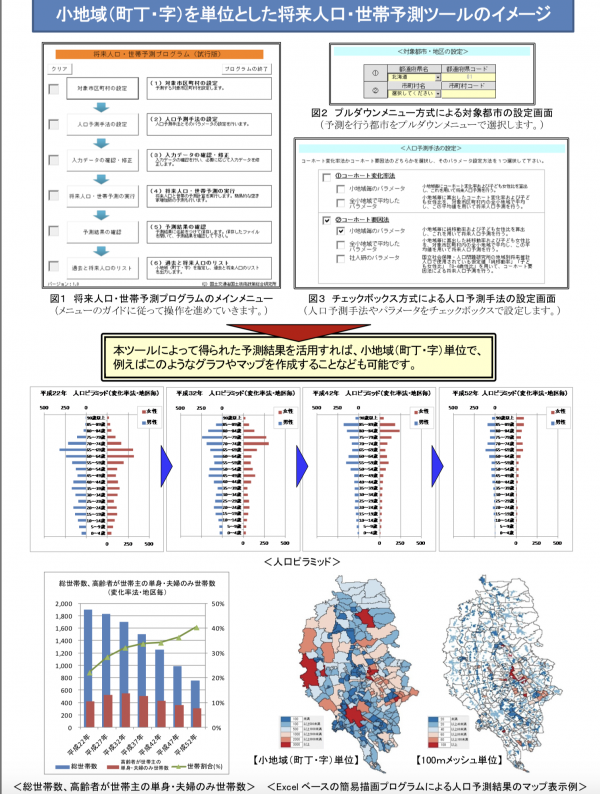

地区レベルの将来人口・世帯予測ツール

新大宮川の再生、原田先生との再会

■9月11日の投稿は「新大宮川の魚道を復活させよう!」でした。身近な河川の復活に関心を持つ方たちが多数集まり、大津市の坂本の町を流れる新大宮川の魚道を復活させました。私も含めて30人ほどの方たちが作業に取り組みました。その魚道の復活が、その後どのように川の生き物の状況を変えているのかが気になっていました。

■9月11日の投稿は「新大宮川の魚道を復活させよう!」でした。身近な河川の復活に関心を持つ方たちが多数集まり、大津市の坂本の町を流れる新大宮川の魚道を復活させました。私も含めて30人ほどの方たちが作業に取り組みました。その魚道の復活が、その後どのように川の生き物の状況を変えているのかが気になっていました。

■昨日、午前中は、大津市仰木の里自治連合会・大津市役所・龍子大学RECで取り組んでいる「学生まちづくりLABO」の会議でした。そして昼からは、総合地球環境学研究所の「地域連携セミナー」の打ち合わせで滋賀県琵琶湖環境科学研究センターに出かけ、研究員の佐藤祐一さんと色々相談をしました。その際、佐藤さんから、「先日の魚道復活の後、魚道をアユが俎上しているようですよ」と教えてもらいました。昨日は、たまたま車での移動でしたので、帰宅途中、新大宮川に立ち寄ってみることにしました。

■写真をご覧いただくとわかりますが、たしかにアユが俎上できるだけの十分な水量が復活した魚道を流れています。嬉しかったです。復活させた魚道のすぐ下流のところには、たくさんの魚影が確認できました。このことをfacebookに投稿したところ、今回の川の再生のキーパーソンである山本克也さんからコメントが入りました。再生した魚道の上流までアユが俎上していることも教えていただきました。

「脇田先生、これアユですよ。それと、アユの群れは、再生した魚道の上流に上がっています」。

「橋のすぐ上流に結構います。しかも、例年のものより、大きいと思います」。

「同じくらいのサイズのカワムツもいるのですが、アユはクネクネと泳ぎ、横腹が白いです。カワムツは、筋があって直線的に泳ぎます。アユはナワバリ意識が強いためだと思いますが、アユがいるとカワムツは追いやられて近くにはほとんど見あたりません」。

■滋賀県では、毎年、夏の終わりから秋にかけてたくさんのアユが琵琶湖から川に入って産卵します。今回、泥で埋まった魚道を復活させたことで、アユの産卵する範囲が以前と比較して広がったようですね。自分たちの作業がこうやって琵琶湖の生き物のためになっていることを、実際に自分の眼で確認すること、見守り続けること、とても重要ですね。眼で見て、確認して、私自身、とても嬉しいと感じることができました。こうやって身近な河川の「世話」を継続することで、琵琶湖の生態系に寄与できていることに、何か達成感というか満足感も覚えます。

■さて、昨日は、いったん車で帰宅して、それから再び大津の街中に出かけました。社会学部で取り組んでいる「社会共生実習」の「大津エンバワねっと」に関する地域の皆さんとの会議が開催されたからです。「大津エンバワねっとを進める会」です。この会議の後ですが、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に行きました。3年前に社会学部を退職された原田達先生とお会いする約束になっていたからです。原田先生とは、半年ぶりの再会になりました。先生も、「利やん」には時々お越しになっているようなのですが、私がお店に行くタイミングとなかなか合いませんでした。昨日は、最近の大学のことから、ランニングのこと、世界情勢、特に東アジアの情勢のことまで、様々なお話をさせていただくことができました。原田先生、ありがとうございました。ご退職後、原田先生は本格的にランニングに取り組んでこられました。退職後に、フルマラソンも自己記録を更新されました。すごいです。お店に現れた先生のスタイルは、真面目にランニングに取り組んでおられる人のそれでした。かっこいい。頭もスキンヘッドにされ、少しヒゲもはやされたお姿は、なかなかワイルドです。刺激をいただきました。