地域エンパワねっと「あつまれ!みんなで作る絵本館」

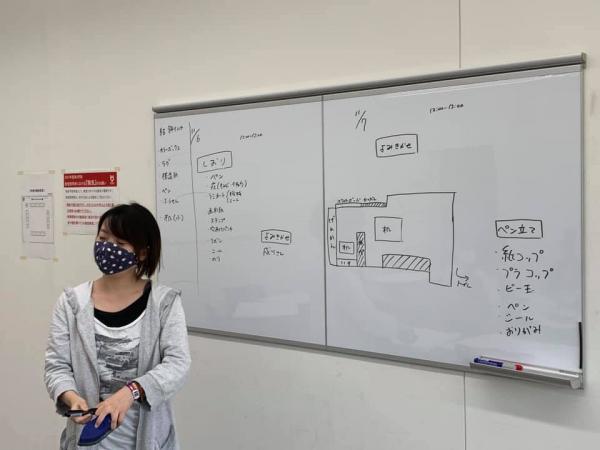

■金曜日の2限は社会共生実習「地域エンパワねっと中央」の授業でした。中央学区にある大津市役所の「町家オフィス結」を会場にしたイベント「あつまれ!みんなで作る絵本館」、いよいよ本番が近づいてきました。この日、学生の皆さんたちは、いろんな方達の協力で頑張って絵本を集めつつ、このイベントの中で行うコーナー的なイベントの中身についてディスカッションをしていました。手品、読み聞かせ、いろいろアイデアが出てきました。生涯学習センターに登録されているボランティアの方にお願いする準備もできました。絵本集めは、中央小学校の皆さんにもお願いしました。中央小の皆さん、ご協力ありがとうございます。びっくりするほど集まっています。学生の皆さん、「現場」で格闘しながら、少しずつ「力」(関係をデザインする力)を獲得しているように思います。

「あつまれ! みんなで作る絵本館」

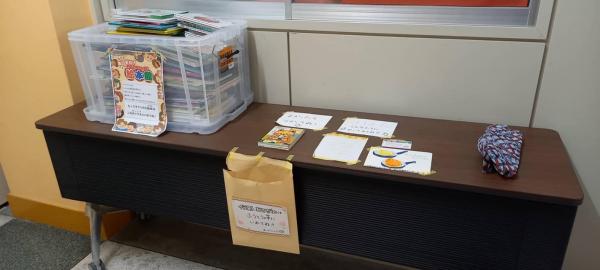

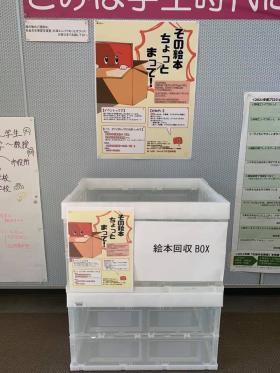

■瀬田キャンパス6号館にある社会共生実習支援室の前です。指導している社会共生実習の「地域エンパワねっと中央」のグループが支援室の前に箱を置きました。それぞれの御宅で、「もううちの子どもも大きくなったし、昔の絵本はいらないな。廃品回収に出そう」と思っておられる絵本を回収する箱(BOX)です。「地域エンパワねっと中央」の学生グループが設置しました。

■瀬田キャンパス6号館にある社会共生実習支援室の前です。指導している社会共生実習の「地域エンパワねっと中央」のグループが支援室の前に箱を置きました。それぞれの御宅で、「もううちの子どもも大きくなったし、昔の絵本はいらないな。廃品回収に出そう」と思っておられる絵本を回収する箱(BOX)です。「地域エンパワねっと中央」の学生グループが設置しました。

■現在、11月と12月に、大津市の中央学区で「あつまれ! みんなで作る絵本館」というイベントを開催するための準備をしています。絵本好きの親子の皆さんに集まっていただき、交流の場を作ることを目指しています。みなさん、どうかご協力くださ〜い。瀬田キャンパスの6号館以外でも、「あつまれ! みんなで作る絵本館」の会場となる町家オフィス結」(滋賀県大津市京町1丁目1-46 / 077-528-2501)でも絵本を回収しています。

■イベントの当日、親子が集まる場を盛り上げてくださるボランティアの方も募集しています。お1人の方から「読み聞かせをしても良いですよ」と言っていただきました。素敵です〜、読み聞かせ。fbのお友達、お友達のお知り合いの方で、やってみたいという方、いらっしゃいませんでしょうか。ご連絡ください。

■読み聞かせ以外にも、紙芝居、手品、やってもいいよという方、ご連絡くだい。私もやってみようかなと思っていることがあります。あやとり…です(笑)。得意ではないのですが…。他にもけん玉だとか、コマだとか、いろいろ楽しみの場を作る方法ありますよね。あっ、そうだ。私の自宅には「カロム」があります。でも、持っているだけでやり方がわかりません。誰か、子どもたちに教えてくださいませんか。

対面式授業が始まりました。

■今日は、対面式の授業が2つありました。1つは、地域連携型教育プログラムである「地域エンパワねっと」(社会共生実習)です。6名の学生の皆さんが、コロナ禍の中ではありますが、先輩たちがアイデアだけ残していった企画を、地域の関係者の皆さんと連携し、市役所の応援もいただきながら、「あつまれ!みんなで作ろう絵本館」というプロジェクトに発展させて取り組もうとしています。

■本当は、先輩たちが残したアイデアではなく、教員からのアドバイスを受けながらも、自分たち自身で調査をして、地域の問題を見つけて、その問題を緩和したり解決していくためのプロジェクトを実施することに、この「地域エンパワねっと」の学びの特徴があります。「発見×解決」を大切にしているのです。しかし、残念なことですが、コロナ禍のなかではなかなか理想通りにはいきませんでした。大学の外で活動することができなかったからです。これから、プロジェクトが進捗していく様子をfacebookやこのブログでご紹介できたらと思っています。

■午後からは、4回生のゼミ(社会学演習II B)でした。卒業論文提出に向けて、各自の進捗状況に関して報告をしてもらいました。全員の話を聞きましたが、進捗している人たち、停滞している人たち、その中間…いろいろですね。これから、ゼミでは各自の研究発表をしてもらいながら、zoomで個別に面談と指導を行っていく予定です。コロナ禍で調査をすることも大変なのですが、できるだけ調査を大切にして論文を執筆してもらいたいと思います(無理は言えませんが…)。

■11月末に草稿を提出することが約束なのですが、どうなんだろう…と少し不安になるところもあります。ただし、ここまで、丁寧にゼミでの報告と個別面談をしてきたので、流石に「卒論で何をしたら良いのかわかりません…」という人はいません。あと、どれだけ集中して踏ん張れるかですね。卒論は、この大学で勉強をしてきたことの最終の仕上げ、ストーンキャップなんだと思います。みんな頑張って。

(写真は、グループワーク中の「地域エンパワねっと」皆さん)

【追記】■龍谷大学では、緊急事態宣言が9月末日で解除された場合、大学の危機管理レベルを現在の「3」から「2」に変更することになっています。その場合、現在、オンラインで行われている授業が、基本、対面式へと変更することになります。さあて、実際のところどうなるのでしょうか。そのまま対面式が継続すれば良いのですが、またコロナ感染の第6波がやってくると、再び危機管理レベルは「3」に戻ることになります。授業はそれてもなんとか対応できますが、実習けいや卒論の調査はどうなるんだろうな〜。心配です。

コロナ禍での大学

■金曜日の2限は、社会共生実習「地域エンパワねっと・中央」です。昨日は、大津市役所の職員の方と学生の皆さんが、zoomでミーティングを行いました。ありがとうございました。昨日ご相談したこと、学生の皆さんは懸命に取り組んでくれると思います。すでに地域の世話役の方にも学生の皆さんの取り組みについては説明してあり、地域や行政の理解や支援のもとでうまく取り組めるのではないかと思っています。

■昼休みは、たまたま6号館の「社会共生実習支援室」で出会えた同僚と、夏期休暇中に開催されるオープンキャンパスのことについて相談しました。一部、対面式に授業が戻ってきてはいるものの、オンライン授業が多い中で、同僚との何気ない出会いが減っています。たまた出会って、「ねえねえ、あの件だけど」と相談するチャンスが減っているのです。これって、かなり問題ですよね。組織運営に必要な日常的なコミュニケーションが、脆弱化し不安定になってくるような気がします。まあ、そのことはともかく、ちょっとした偶然の出会いでしたが、オープンキャンパスでの方向性も決まりました。社会共生実習の数あるプロジェクトの中でも、「課題発見×課題解決」を理念として取り組むプロジェクトの魅力を、オープンキャンパスに来られる高校生の皆さんには伝えていこうと思います。

■3限は、後期に開講される1回生向けの「現場主義入門」の打ち合わせでした。うちの社会学部のモットーは「現場主義」なのです。学生の皆さんに、講義ではどのような話をしていくのか、夏期休暇にじっくり考えて、授業の準備を行おうと思います。こちらの授業は対面式なのですが、履修者の人数が想定よりも多い場合、ハイブリッド型の授業になります。

■4限は4回生のゼミでした。ハイブリッド型の授業です。とりあえず、全員が卒論執筆に向けて、研究の進捗状況の報告を終えることができました。かなり研究の焦点がはっきりしている人から、まだまだぽんやりしている人まで、様々です。というこで、これから夏期休暇までの間、集中的に面談を行う予定です。1人30分。全員で19人だから、合計9時間半になりますね。2週間にわたって、空いている時間帯で面談を行っていきます。コロナ禍の大学、こんな感じです。

マインドマップのグループワーク

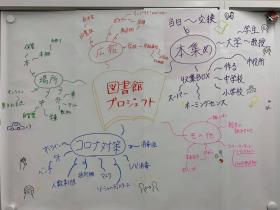

■今日の「地域エンパワねっと・中央」(龍谷大学 社会共生実習)では、「地域エンパワねっと」13期生の先輩たちが残したアイデア「図書館プロジェクト」を具体化するために、14期生たちが「マインドマップ」を使ったグループワークに取り組みました。

■13期生(現在3回生)は、コロナ禍で思い出づりができない小学生のために、地域の皆さんと一緒に小学校の校庭で「スカイランタン」を飛ばすイベントを開催しました。じつは、13期生は、もうひとつ「図書館プロジェクト」の企画も立ちあげようとしていたのですが、時間切れで、具体化するところまでは活動ができませんでした。

■14期生は、コロナ禍で具体的な活動をなかなか始めることができない中、先輩たちの提案を具体化することにからまずは取り組み始めました。このプロジェクトでは、コロナ感染に最大限配慮しながら、絵本を楽しむことを通して、地域の人びとが(親子同士)の「つながり」が生まれることを目指していきます。

緊急事態宣言解除後の「まち歩き」

■指導している「社会学共生実習(地域エンパワねっと・中央)」、緊急事態宣言もやっと解除になり、今日の午前中は、フィールドである大津市の中心市街地に出かけて「まち歩き」を行いました。全部で3.5kmほどの距離ですが、3時間、ポイントごとに私が説明をしながらじっくりと街中を歩きました。「これってとっても贅沢な3時間なんじゃないの〜」…と私は思うのですが、学生たちはどう感じたことでしょうね(^^;;。

■これまで、zoomを使って地域の方にお話を伺ったり、私が地域社会学の観点から自治会等の地域住民組織、また大津の中心市街地の歴史等について講義をしてきました。本当にしっかり受講してくれましたが、今日は、大学の座学で学んだことと、実際に歩きながら確認したことが、自分の中でうまくつなげることができたでしょうか。そうあって欲しいな〜。

■社会共生実習は、時間割上では金曜日の2限ということになります。今年度履修している学生の人数は7人(今日は風邪で1人欠席)なのですが、2限の前後の1限や3限に別の授業を履修している学生もいます。全員が揃って活動できるまとまった時間を取ることができません。そのようなこともあり、フィールドでの活動は土日になるのですが、アルバイトのシフトとの調整も大変です。後期は、少しその辺りのこともそれぞれ各自で考慮して時間割を組んでくれるのではないかと思っています。お互いに協力してほしいと思います。

■これからは、1期上の先輩たちが残した「図書館プロジェクト」を引き継いで取り組む予定です。また、自分たちのプロジェクトも立ち上げていく予定です。これは個人的な印象でしかありませんが、今の学生の皆さんからすると、この授業はなかなかチャレンジングな内容なのではないかと思います。エネルギーと強い思いが必要です。その分、頑張れば貴重な経験ができるのではないかと思います。学生たちの学びを、引き続き応援してまいります。

寝坊してもOK?!

■金曜2限は「地域エンパワねっと・中央」(社会共生実習)。今日は1人の学生が寝坊をしてしまいました。授業が始まる直前まで眠っていたようです。疲れていたんでしょうかね。

■仕方がないので、その学生は自宅からオンラインで参加してもらいました。このグループは3人しかいないようですが、実際には4人でワークしています。「寝坊をした学生に、そこまでするのか」というご意見があるかもしれませんね。でも、コロナ禍でオンラインが当たり前になっているからこそ、こんなこともできるわけです。こういったハイブリッドが当たり前になると、大学の授業も大きく変わっていくことでしょう。これまで、大学が設置され、授業が行われることの前提条件が大きく変化していくと思います。

■それはともかく、20日に緊急事態宣言が解除されると、大学の危機管理レベルも、レベル3から2になります。申請すれば、学外に出かけることもできるようになるのかな。ということで、フォールドワークの相談もしました。いよいよ、「エンパワねっと」らしい活動を始めることができそうです。

地域の方にzoomでお話を伺う。

■金曜日2限は、社会共生実習「地域エンパワねっと中央」。先週は、zoomとプロジェクターを使って、中央学区自治連合会会長の安孫子邦夫さんにお話を伺いました。コロナがなければすでに地域に出かけて、まち歩きもした上で、安孫子さんにお話を伺っていたのですが…。学外に出かることは禁止されています。残念。

■金曜日2限は、社会共生実習「地域エンパワねっと中央」。先週は、zoomとプロジェクターを使って、中央学区自治連合会会長の安孫子邦夫さんにお話を伺いました。コロナがなければすでに地域に出かけて、まち歩きもした上で、安孫子さんにお話を伺っていたのですが…。学外に出かることは禁止されています。残念。

■学生の皆さんには、自治会等の地域住民組織のことを、地域社会学の成果をもとに事前に説明してあります。ただし、他の多くの学生の皆さんもそうだと思うのですが、実際に自分自身が暮らしている地域の中で、地域の人びとと具体的な関わりを持っているか…と聞かれたら、おそらくほとんどの方が「いいえ」と答えるんじゃないのかな。ということもあってか、安孫子会長からのお話を、皆さん細かくメモを取りながら、実に丁寧に聞いていました。お話を伺った後は、強く大切だなと思ったことについて、一人一人に述べてもらいました。

■今日の授業の様子は、安孫子さんのお許しを得てzoomの機能を使って録画させていただきました。また、その動画を、クラウド型教育支援サービス「manaba」を使って、自宅でも見てもらえるようにしてあります。

先輩たちの活動から学ぶ「地域エンパワねっと中央」(社会共生実習)

■金曜日の2限は、社会共生実習の「地域エンパワねっと中央」です。今日は、クラウド型教育支援サービスmanabaの「レポート機能」を使って提出してもらったレジュメをもとに、先輩たちが取り組んだ活動についてグループに分かれてディスカッションを行いました。もちろん、窓と扉を全開。フェイスシールドもしてのグループワークです。

■「地域エンパワねっと中央」は、カリキュラム改革を経て、今年度から「社会共生実習」のひとつのプログラムとして運営されていますが、昨年度までは資格課程(まちづくりコーディネーター)の関係から、もうひとつのプロジェクト「地域エンパワねっと瀬田東」とともに、年間の活動成果を冊子にまとめて発行していました。この報告書には、先輩たちの活動の記録が細かく掲載されています。

■先週のことになりますが、「地域エンパワねっと中央」を履修している学生の皆さんには、この報告書に掲載された先輩たちの活動のうち、自分が興味をもったプロジェクト、これは面白いと思ったプロジェクトに関してメモを取りながらしっかり読んできてもらうことを宿題にしました。メモについては、クラウド型教育支援サービス「manaba」のレポート機能を使って提出してもらいました。このレポート機能は、設定によっては教員だけでなく、履修している他の学生も閲覧したり、コメントを書いたりできるようになります。今回の場合も、私の方で、そのような設定にしてあります。

■今日は、このレポート機能にアップされたそれぞれのメモをお互いに見ながら、先輩の活動のここがすごい、ここが重要、ここが難しそう…様々な観点から2つのグループに分かれてディスカッションをしてもらいました。また、それぞれにディスカッションの内容を手元でメモしてもらい、その各自のメモをもとに、「manaba」のほうにお互いにコメントをアップしてもらうことをお願いしました。

■トップの写真、瀬田キャンパス2号館の2階から撮影したものです。

「地域エンパワねっと中央」(社会共生実習)

■地域連携型・課題発見解決型の「地域エンパワねっと中央」(社会共生実習)、コロナ感染に対する危機管理レベルが2から3になったことから、学外に出かけることができなくなりました。禁止です。

■地域連携型・課題発見解決型の「地域エンパワねっと中央」(社会共生実習)、コロナ感染に対する危機管理レベルが2から3になったことから、学外に出かけることができなくなりました。禁止です。

■「地域エンパワねっと中央」を初め、地域連携型教育プログラム「社会共生実習」のそれぞれのプロジェクトは、学外に出て地域の皆さんと何らかの形で連携しながら取り組む授業です。特に、「地域エンパワねっと」は、地域の皆さんとの連携の中で課題発見を行い、その上で課題解決(緩和)に向けて取り組む授業ですので、学外に出られないというのは、大変辛いものがあります。大変残念ですが、仕方がありません。先週の金曜日の授業は、亡くなった喜劇俳優チャーリー浜さんのギャグ「君たちがいて僕がいる」の話をしてからスタートしました(少し前の投稿をご覧ください)。そして、キャンパス内の屋外でテーブルとベンチがある場所に移動しました。SDをキープしながら、「エンパワの先輩たちが取り組んだ活動から学んでみよう」と、過年度のエンパワねっとの報告書を丹念に読み込むことを行いました。