『家で死ぬという選択 デイホスピスの可能性』(高橋卓志)

■今週の月曜日、朝一番で、浜大津にある琵琶湖汽船さんへ向かいました。琵琶湖汽船の社長さん、IT会社の社長さんたちとミーティングを持ちました。なんのミーティングかというと、企業さんのCSR活動からCSV活動への移行と、琵琶湖の周囲で活動する環境ボランティア団体の活動をつなぎ、団体間の横の連帯を生み出すことを目的とする仕組み、「びわぽいん」の企画についてです。まだこの「びわぽいんと」の中身について詳しく説明する段階には至っていませんが、いろいろ頭を悩ませながら準備を進めています。

■今週の月曜日、朝一番で、浜大津にある琵琶湖汽船さんへ向かいました。琵琶湖汽船の社長さん、IT会社の社長さんたちとミーティングを持ちました。なんのミーティングかというと、企業さんのCSR活動からCSV活動への移行と、琵琶湖の周囲で活動する環境ボランティア団体の活動をつなぎ、団体間の横の連帯を生み出すことを目的とする仕組み、「びわぽいん」の企画についてです。まだこの「びわぽいんと」の中身について詳しく説明する段階には至っていませんが、いろいろ頭を悩ませながら準備を進めています。

■浜大津でのミーティングを済ませた後は、急いで大宮キャンパスに移動しました。尊敬する高橋卓志先生が担当されている、大学院実践真宗学科の社会特殊研究をモグリの学生として聴講するためです。この日のテーマは、「医療と宗教の接点とギャップ」でした。高橋先生の授業でいただいた刺激を、これから彦根の農村で展開する予定のプロジェクト(コミュニティの力で、住み慣れた我が家で最期を迎えられるように)に活かしていけるよう頑張ろうと思います。この日は高橋先生からたくさんの資料を配布していただきました。また欠席した前回の授業の際に配布され『家で死ぬという選択 デイホスピスの可能性』については、わざわざ自宅までお送りくださいました。高橋先生ありがとうございます。この本は、私家本だそうです。貴重ですね。丁寧に拝読させていただこうと思います。次回は、ゲストとして医師の内藤いづみ先生が授業にお越しになります。在宅ホスピス医として、高橋先生と一緒にいろいろ活動をされてこられたようです。内藤先生がお越しになる次回までに、配布していただいた資料を全て読んでおくようにとの指示が出ています。楽しみです。

早田リツ子『野の花のように 覚書 近江のおんなたち』

◾️辻元耕司さんは、滋賀県を中心に活躍されている写真家です。大学の先輩にあたる方です。その先輩・辻元さんがfacebookで早田リツ子さんの『野の花のように 覚書 近江のおんなたち』という書籍を紹介されていました。「六斎念仏踊りで伺っている朽木古屋、他にも地図に掲載の地域で明治大正生まれのお祖母さん・お祖父さんから聞き取りをされています。その集落の歴史や時代背景もしっかり書かれていています。読むべき本です!」。これは、読んでみないといけません。大学の図書館には残念ながらありませんでしたが、お隣の滋賀県立図書館には蔵書されているようです。借りてみようと思います。

◾️辻元耕司さんは、滋賀県を中心に活躍されている写真家です。大学の先輩にあたる方です。その先輩・辻元さんがfacebookで早田リツ子さんの『野の花のように 覚書 近江のおんなたち』という書籍を紹介されていました。「六斎念仏踊りで伺っている朽木古屋、他にも地図に掲載の地域で明治大正生まれのお祖母さん・お祖父さんから聞き取りをされています。その集落の歴史や時代背景もしっかり書かれていています。読むべき本です!」。これは、読んでみないといけません。大学の図書館には残念ながらありませんでしたが、お隣の滋賀県立図書館には蔵書されているようです。借りてみようと思います。

◾️この本の著者である早田リツ子さんのことを私はよく存じ上げませんが、女性史の分野で聞き書きをされている方のようです。辻村さんの投稿にある「朽木古屋」は、私も六斎念仏の関係で訪問させていただきました。ぜひ、読んでみたいです。ちなみに、このブログで六斎念仏関連の投稿をしています。

秋らしさが深まってきました。

▪️我が家の小さな庭の微妙な変化をかなりの頻度で投稿していますが、毎日、庭を見つめて世話をしている者からした微妙な変化なので、このブログをご覧の皆さんからすると、さして変わりはないように見えるかもしれません。庭のハギが本格的に花を咲かせています。秋の七草の筆頭でもあるハギが咲くと、一気に秋が深まったような気持ちになります。そのすぐそばではシュウメイギクが咲いています。地面の敷石の隙間には、予定通り、地面を覆うカバープランツが広がってきています。基本は庭師さんのお仕事で、私は世話をしているだけですが、庭師さんは、将来この庭がどう成長していくのか、そのイメージを明確に持って作業をされていたのでしょうね。何事も、仕事ってそういうものではありますが。

▪️ハギは、どこにでも生えている落葉の低木でですが、同じようにどこにでも生えている野草が庭で勝手に成長してます。ミズヒキです。紅白がミックスしたもの、紅のみ、白のみと、3種類の花が咲いています。勝手に生えてくる野生の草花を、自然な感じのナチュラルな庭造りにうまく活かしていきたいと思っています。ですから、成長させるミズヒキ以外は、すべて抜いてしまっています。

▪️大きめの鉢に寄せ植えをしている花があります。名前はわかりません…。長い間咲いてくれています。近づいてみると、アゲハの羽がありました。家族によれば、カマキリがアゲハを捕まえて食べていたそうです。カマキリはアゲハの胴体を食べても羽は産卵のための栄養にならないので、食べないんでしょうかね。小さな我が家の中ですが、いろんな生き物たちの「食う-食われるの関係」が広がっています。でも、庭の昆虫たちにとっての最大の脅威は、「この害虫め‼︎」と襲いかかってくる人間(私のことですが…)だと思います。今年の夏も随分、駆除の名の下に殺生してきました。

▪️ところで、先ほども書いたように、できるだけナチュラルな庭づくりを目指しています。外から入り込んでくる野草も、庭づくりに活用したいと思っています。農薬の類は使用していません。様々な虫の幼虫が草木の葉を食い荒らしていても、自分の手で処分しています。ということで、左の2冊の本を眺めて、もう少し勉強してみることにしました。『雑草と楽しみ庭づくり』と『虫といっしょに庭づくり』です。いろいろヒントがあるかもしれません。最近は、単に草花を愛でるだけでなく、そこに生きる生物の関係にも関心を持つようになってきました。我が家には、ダンゴムシがたくさん生息しています。ダンゴムシは、いわゆる分解者なので、落ち葉等を食べてくれています。庭の土作りに役立っているはずです。同じく、分解者であるミミズがもっと増えてくれたらいいのになと思っています。

▪️ところで、先ほども書いたように、できるだけナチュラルな庭づくりを目指しています。外から入り込んでくる野草も、庭づくりに活用したいと思っています。農薬の類は使用していません。様々な虫の幼虫が草木の葉を食い荒らしていても、自分の手で処分しています。ということで、左の2冊の本を眺めて、もう少し勉強してみることにしました。『雑草と楽しみ庭づくり』と『虫といっしょに庭づくり』です。いろいろヒントがあるかもしれません。最近は、単に草花を愛でるだけでなく、そこに生きる生物の関係にも関心を持つようになってきました。我が家には、ダンゴムシがたくさん生息しています。ダンゴムシは、いわゆる分解者なので、落ち葉等を食べてくれています。庭の土作りに役立っているはずです。同じく、分解者であるミミズがもっと増えてくれたらいいのになと思っています。

▪️人生の大部分を集合住宅で過ごしてきたので、「庭のある暮らし」をしたことがありませんでした。高校生や大学生の時には、家に庭はありましたが、若かったせいか庭などには関心が全くありませんでした。亡くなった父や、老人ホームに入っている母も、庭づくりには一切投資をしませんでした。結構、荒れた庭だったように記憶しています。今、庭のある暮らしも3年目になり、かなり自分が庭仕事に向いていることがわかってきました。庭にいると時間が経つのを忘れてしまいます。時間ができれば、園芸をきちんと勉強してみたいとも思います。しかし、そんな時間は退職するまで生まれないでしょう。残念ですが。

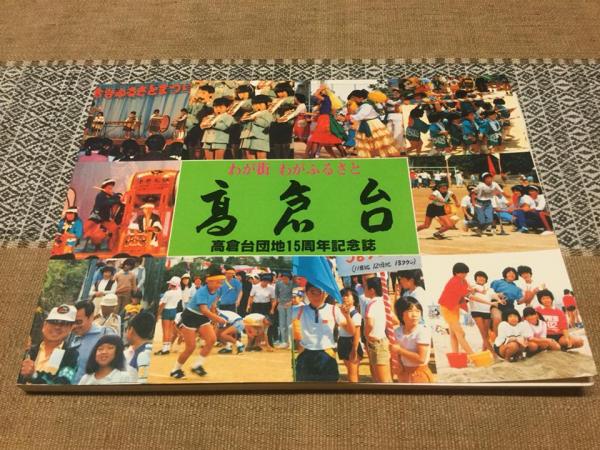

『わが街 わがふるさと 高倉台 高倉台団地15周年記念誌」

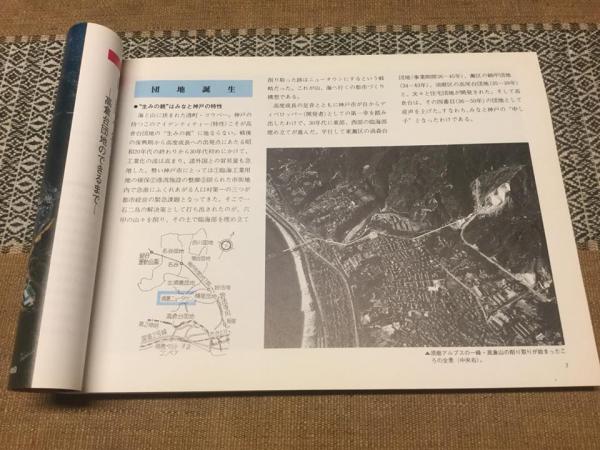

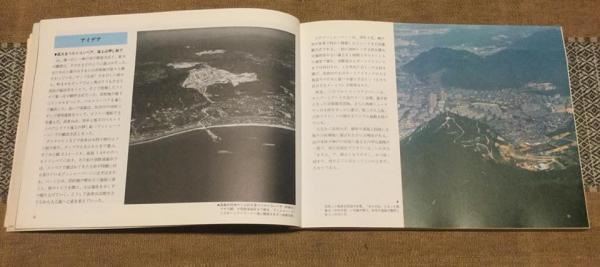

◾️亡くなった父が最初に建てた戸建住宅は、神戸市須磨区にあった高倉山を切り崩して作った新興住宅地(住宅団地)、高倉台にありました。海と山に挟まれた神戸市では、山を切り崩して住宅地を建設し、切り崩した土砂で埋立地を造成してきました。国の補助金なしにこれらの事業を展開したことで、当時は「株式会社神戸市」と呼ばれるほど評価されました。もちろん、そのような評価は当時のものですが…。高倉台も含めて、須磨区には次々といわゆるニュータウンが建設されていきました。そのことについては、市役所のホームページで「須磨ニュータウンの歴史」として説明されています。その一部を引用してみます。

埋立用土砂は六甲山系の山から採取されることになり、昭和35年には鶴甲山、昭和37年には渦が森で工事が開始されていましたが、鶴甲と渦が森の土砂採取量だけでは、東部の臨海工業地帯を全て埋め立てる事は不可能であったことと、並行して西部の臨海工業地帯の造成も進めていたことから、高尾山と高倉山からも採取することになりました。

高倉山から東部工区への陸上輸送は、安全面からもコスト面からも不可能であるため、海上輸送に着目し、ベルトコンベヤとプッシャーパージ方式を、全国で始めての試みとして採用することになりました。このベルトコンベヤは平成17年9月に稼働が停止するまで、西神ニュータウンの造成や六甲アイランドの埋め立てにも利用されました。

◾️造成工事が終わり、高倉台が誕生したのは昭和46年(1971年)頃でしょうか。集合住宅と戸建住宅からなる住宅団地でした。宅地分譲は昭和47年から始まっています。我が家は、昭和49年の第4次宅地分譲に応募して高倉台に家を建てることになりました。私は、ここに9年ほど暮らしました(高校の途中から、大学院の途中まで)。我が家の工事が終わった時、まだ周囲には住宅があまり建っておらず、造成された土地と道路があるだけでした。今でも、ポツンと我が家が建っている風景を思い出すことがあります。

◾️ところで、最近、母が暮らしていた家の荷物を整理しましたが、その際に、写真のような「記念誌」を回収しました。これは、資料として貴重だなと思っています。この「記念誌」は、高倉台が生まれて15周年を記念して作成されたものです。タイトルは『わが街 わがふるさと 高倉台 高倉台団地15周年記念誌』。発行は、昭和61年(1986年)。ちょうど、私が結婚した年になります。表紙を見るとわかる人にはわかりますが、「昭和の香り」満載です。表紙の写真からは、コミュニティ活動として様々な行事が行われていたことが示されています。また、なんとなくですが、原武史の『滝山コミューン一九七四』なんかも連想してしまいます。日本の高度経済成長期以降の地域社会の変化を考える際に、役に立ちそうです。担当している授業でも活用できるかもしれません。

◾️高倉台は、当時としては活発にコミュニティ活動に取り組むユニークな住宅団地でした。母校・関西学院大学社会学部で都市社会学を教えておられた倉田和四生先生が、高倉台を調査して論文を書いておられます。「日本のニュ-タウン(近隣住区)とコミュニティ活動–千里と高倉台」(関西学院大学社会学部紀要 (42), p37-59, 1981-02)です。パラパラページをめくっていると、「関西学院大学の交換留学生、ロナルド・グル君(20歳)ら4人が、指導の海野道郎教授に率いられ、ニュータウンにおけるコミュニティー活動の実態を研究するために高倉台を訪れた」、との記述がありました。この交換留学生は、高倉台の活発なコミュニティ活動やコミュニティに対して学校の施設や運動場が開放されていることに驚いています。昭和58年11月11日のことです。ちなみに、海野先生は、数理社会学や合理的選択理論がご専門でした。私とは同じ社会学とはいっても、その細かな専門分野はかなり違うわけですが、それでもいろいろお世話になりました(ちなみに、海野先生は、その後、東北大学に異動された)。

◾️この高倉台を3年前に訪ねてみました。当時は今のような「超高齢社会」(あるいは「超超高齢社会」)のことなど、誰も考えていなかった。須磨のニュータウンのことについても調べてみました。全国のニュータウンと同じく、厳しい状況にあるようです。3年前に訪問したときのことは、このブログに「神戸・須磨ニュータウン」としてエントリーしています。そのうちに、この記念誌をきちんと読んでみようと思います。

「戦乱と民衆 』(講談社現代新書)

◾️韓国に主張している頃、ネットの記事「一揆はほんとうに『進歩的な勢力』が担っていたのか?気鋭の歴史学者が戦後歴史学に挑む」を読みました。歴史学者の呉座勇一が執筆されたものです。呉座さんは、1980年生まれ。まだ、38歳のお若い方です。国際日本文化研究センターの助教をされています。専門は歴史学の中の日本中世史。『一揆の原理』(ちくま学芸文庫)、『戦争の日本中世史』(新潮選書)、『応仁の乱』(中公新書)、『陰謀の日本中世史』(角川新書)等、たくさんの研究成果を一般の読者も視野に入れて発表されています。

◾️韓国に主張している頃、ネットの記事「一揆はほんとうに『進歩的な勢力』が担っていたのか?気鋭の歴史学者が戦後歴史学に挑む」を読みました。歴史学者の呉座勇一が執筆されたものです。呉座さんは、1980年生まれ。まだ、38歳のお若い方です。国際日本文化研究センターの助教をされています。専門は歴史学の中の日本中世史。『一揆の原理』(ちくま学芸文庫)、『戦争の日本中世史』(新潮選書)、『応仁の乱』(中公新書)、『陰謀の日本中世史』(角川新書)等、たくさんの研究成果を一般の読者も視野に入れて発表されています。

◾️さて、呉座さんの記事、まずはお読みいただければと思います。呉座さんは一貫して「一揆」を研究テーマにされています。興味深買ったのは、「揆が戦後歴史学の花形テーマだったからである。戦後歴史学の意義と限界を見定めるためには、一揆の検討は欠かせない」ということです。そして、戦後歴史学の「メタ理論」や「支配的なパラダイム」でもある「階級闘争史観」を実証的なデータにもとづき相対化しようとされてきたことです。この「階級闘争史観」に関して、以下のように説明されています。

階級闘争は共産主義の基本的な概念で、非常に単純化して説明すると、階級社会において被支配階級が支配階級による搾取を拒否するために展開する闘争のことである。現代風に言えば、反体制・反権力の抵抗運動、といったところだろうか。その究極の形態が、被支配階級が支配階級総体を否定する、つまりは体制をひっくり返す「革命」である。

したがって、戦後歴史学では「日本の人民が権力と闘った歴史」を解明することが最重要の課題となった。このような潮流の中、中世や近世(江戸時代)の一揆は「階級闘争」と把握されるようになった。「過去の歴史において、民衆は一揆を起こして権力と闘った。我々も革命のために闘おうじゃないか!」というロジックである。つまり階級闘争史観においては、一揆は歴史の発展に貢献する「進歩的」な勢力と礼賛されたのだ。

一揆は必ずしも「進歩的」な勢力ではない。民衆が一揆を結び権力に立ち向かったという階級闘争史観は、歴史的事実としばしば矛盾する。戦乱と民衆の関係は、一筋縄ではいかない複雑なものなのだ。筆者も参加した『戦乱と民衆』(講談社現代新書)では、この問題を掘り下げて論じたつもりなので、興味を持たれたかたはご一読いただきたい。

◾️私は歴史学を学んだわけではないのですが、この呉座さんのご指摘には共感するものがあります。どのような学問分野でも、その時々の議論を支配する「メタ理論」や「支配的なパラダイム」が存在していると思います。多くの場合、そこには学問分野内の政治的な力学が作用しており、通常はその力学に自ら従うかのように研究を進めていこうとするからです。表面的には多様な研究が進展しているようでありながらも、メタレベルに注目してみると何を読んでも同じような読後感を抱いてしまうことがあります。「金太郎飴」のようです。こういう冗談を聞いたことがあります。「たとえばね、中華料理の調味料を使うと誰もがそれなりの味の中華料理を作ることができるけれど、それはみんな同じような味でしかない。それと同じような感じなんだよね」。こうなると笑うに笑えません。まあ、そのようなことはともかく、まずは『戦乱と民衆』を読んでみようと思います。なにか良い刺激を得ることができるかもしれません。

石上智康『生きて死ぬ力』

◾️先月の最後の教授会の際にいただきました。浄土真宗本願寺派総長・龍谷大学理事長である石上智康先生が執筆されたものです。本学の入澤崇史学長から「建学の精神の涵養」という点から目を通すようにとのメッセージが添えられ、教職員全員に配布されました。自分なりに仏教を勉強してきたこともありますが、昨日から通勤の際に読んでいます。おそらく、読むたびに、その時々の自分の内面の状態との関係で、違った味わいがあるんじゃないだろうか。タイトルも素敵だなと思いました。

◾️先月の最後の教授会の際にいただきました。浄土真宗本願寺派総長・龍谷大学理事長である石上智康先生が執筆されたものです。本学の入澤崇史学長から「建学の精神の涵養」という点から目を通すようにとのメッセージが添えられ、教職員全員に配布されました。自分なりに仏教を勉強してきたこともありますが、昨日から通勤の際に読んでいます。おそらく、読むたびに、その時々の自分の内面の状態との関係で、違った味わいがあるんじゃないだろうか。タイトルも素敵だなと思いました。

◾️この本を専門的な仏教書かといえば、そゔであり、そうではありません。そうであるというのは、仏教の思想の中にある「縁起」と「空」、そして「無常」の概念が、よく理解できるように書かれているからです。そうではないというのは(ちょっと誤解を産みそうですが…)、通常の文体ではないということです。私が所属する社会学部のある同僚は、「これは詩集のようなものですね」とおっしゃっていました。また、ある事務職員の幹部の方は、「どうして、こういう本を書かれたのか…」と不思議に思っておられるようでした。お二人とも僧侶です。私は、宗教者ではありませんが、この新書に書かれたイメージがストレートに自分の思考の中に受け止めることができました。

◾️興味深かったのは、養老孟司さんや福岡伸一さんのような、自然科学者の著書を参考文献にあげておられることです。詩的な文章の中に、引用のような形で触れておられます。福岡さんのいう「動的平衡」の考え方と仏教の「縁起」の考え方が、共振し合っているのです。「無常の風が 吹いている 『ただ』それだけ」なのです。「無常」とマイナスのイメージで語られる「無常観」とは違います。以下、33〜45頁を引用してみます。

「変化こそが 真のすがた」

一九四五(昭和二〇)年 敗戦の時

東京は 見渡すかぎり 焼け野原上野駅には 敗残の民と 悪臭が 満ちあふれ

マッカーサーを乗せた 高級車が

お堀端を 走っていた

ひとり 我がもの顔で

音も なく今は 高層ビルの 林立

世界のブランド品や 香水が 街に あふれている

五十年 百年の後

どんな姿に なるだろう

その時 私は もういない学校に入る 時

卒業する 時

誕生や 死亡届の 時も

私の名前は ずっと 同じ

朝 起きた時の 血圧と

仕事につく時の 血圧でさえ

もう違っているのに「小腸は 一ヶ月で 細胞が

完全に 入れ替わり(中略)

人間の身体の 細胞は 一年経て

ほぼ 全て 入れ替わ」る(養老孟司)人は みな

行く雲 流れる川と 同じ

仮に 同じ一つの名前を 使っている だけ「体脂肪で さえも

ダイナミックな『流れ』の中」

「流れ自体が

『生きている』ということ」(福岡伸一)

「変化こそが

生命の 真の姿」(シューハイマー/福岡伸一)いつでも どこでも

無常の風が吹いている

証を必要としない この世の 事実それ なのに

その時どきの すがたに 執われて

嘆き悲しんだり 喜んだり してしまう

この 私思いどおりになれば 嬉しく

ならぬ時には 腹が立つ 涙する花は美しく咲いて 自慢しない

いつまでも 咲いていたい と欲ばらない気がつかぬほどに

あるいは 劇的に

無常の風が 吹いている

「ただ」」それだけ

はかないとも 嬉しいとも

何も いわず「変化こそが

生命の 真の姿」あるのは

変化 そのもの

ただ それだけ変化していること もの 全てが

そのまま 真実のすがた在るがままに

すべてが 障りなく 一つになって いて

自他の対立も ない

『異界を旅する能 ワキという存在』(安田登)

■龍谷大学の入澤学長がtwitterで、以下のようなツイートをされていました。

■龍谷大学の入澤学長がtwitterで、以下のようなツイートをされていました。

誤解されている世阿弥の「初心忘るべからず」。「初めの気持ちを忘れるな」という意味ではありません。真の意味は「折あるごとに古い自己を裁ち切り、新たな自己として生まれ変わらなければならない。そのことを忘れるな」。この「初心」の精神が「能」を存続させた。必読、安田登『能』(新潮新書)

古い自己イメージをバッサリ裁ち切り、次なるステージに上り、そして新しい身の丈に合った自分に立ち返るー世阿弥はこれを「時々の初心」とも呼びました。世阿弥の云う「初心」に学生諸君は学ぶべし。必読、安田登『能』(新潮新書)

■学生の皆さんに宛てたツイートかと思いますが、年寄りの私も反応しました。この安田さんという方の本を読んでみたいと思いました。ということで、安田さんの『能』ともう一冊、『異界を旅する能 ワキという存在』という本を入手しました。偶然ですが、入澤学長が勧められた方ではなく、関連して自分で見つけた後者の方から読み始めました。たまたま。偶然です。読んで始めてみると、大変面白いのです。

■『異界を旅する能 ワキという存在』を面白いと思ったからといって、私が何か能に関して見識を持っている訳ではありません。能のことなど何も知らないに等しいのです。序章で、筆者はこのように解説しておられます。能にはシテとワキという役がある。これは、私でも知っています。しかし、この両者の役割や両者の間のコミュニケーションに関する説明を読んでいると、なんだかワキは精神分析や臨床心理の専門家の様だと直感的に思えたのでした。読み進めていくと、筆者もその話しをされていました。やっぱりそうなんだ。ワキの役割は、シテの『残恨の思ひ』=トラウマを意識化させ、シテの思いを無意識の暗闇から意識の明るみに引き出すことにあるのです。シテの中にあるぐちゃぐちゃの「思ひ」を、ワキは整理して再統合する。ワキの役割は、シテの姿を観客に「分からせる」ことと、もうひとつは、シテの「残恨の思ひ」を分節して、思ひを晴らす=祓う手助けをすることにあるのです。ワキは「分ける」なのです。このワキの役割、すごく気になります。仕事上のヒントになるように思いました。

『天才作曲家 大澤壽人 駆けめぐるボストン・パリ・日本』(生島美紀子)

■大澤壽人(1906〜1953)という作曲家をご存知でしょうか。彼は、母校、関西学院の大先輩になります。しかも、大澤はオーケストラ部に所属していました。後に、このオーケストラ部は、私が学生時代に所属していた関西学院交響楽団になります。大澤壽人のことを書いた本が、今年の夏に出版されたと関西学院交響楽団の後輩たちがfacebookで騒いでいるので、私も手に入れてみました。けっこう分厚いです。

■この本は、大澤に関する膨大な資料に基づいて執筆されています。大澤が神戸女学院大学の教壇に立ったことから、ご遺族が、大澤が残した自筆譜や書簡などの資料を全て神戸女学院大学に寄贈されました。大澤壽人の生涯と作品を再構成したこの本は、この資料に基づいて書かれています。執筆された生島美紀子さんは、この大澤壽人の資料を整理された音楽学者です。非常に丁寧に執筆されています。私は大澤と同じ神戸出身ということもあり、初めの方の記述の中に出てくる地名や固有名詞に、どうしても反応してしまいます。時間をかけて少しずつ読み進めていきたいと思います。

■日経新聞の記事によれば、大澤寿人は、伝統的な西洋音楽のリズムや和声に揺さぶりをかけ、20世紀に新たな地平を切り開いたシェーンベルグ、ストラビンスキー、ドビュッシーらをいち早く評価し、そこから学んでいるとの説明がありました。最近、この大澤の作品が再評価され、演奏される機会が少しずつ増えてきているようです。YouTubeでも大澤の作品の演奏を視ることができます。以下は、交響曲第3番第1楽章です。

「看取り」という死に方/石飛幸三/

■この動画の中に登場する医師・石飛幸三さんは、「胃ろう」の問題を厳しく批判されています。胃ろうをしても、胃が弱っているので食道に逆流して誤嚥性肺炎につながる。誤嚥性肺炎を防ぐことが、逆になっている…石飛さんはそう指摘されています。人生の終末において、少しずつ肉体が死に向かって弱っている時期に、どうして無理に治療を継続するのかという問題です。石飛さんは、『「平穏死」を受け入れるレッスン: 自分はしてほしくないのに、なぜ親に延命治療をするのですか?』、『平穏死という生きかた』、『家族と迎える「平穏死」–「看取り」で迷ったとき、大切にしたい6つのこと』等の著書も出版されています。これらの書籍のタイトルからもわかるように、肉体が自然に弱って死に向かっている人を、無理やり生かそうとする現代社会の医療や福祉のあり方を根本から批判されているのです。自然な状態で死を迎えることを見守る=「看取り」は、どうすれば可能なのでしょうか。石飛さんの著書はヒントを与えてくれそうです。

珉珉の餃子

■昨日は、京都の山科駅近辺で用事を済ませて、昼飯かな…ということで、「珉珉京都山科店」へ行きました。ここは、けっこう古いお店です。昼飯時ということもあり、1階のカウンター席はすでにいっぱいでした。ということで、案内されて、梯子のような階段を登って2階にあがりました。そして、日替わり定食が、この日は、こちらのお店の名物であるジンギスカンと餃子だったということで、注目は日替わり定食に決定です。昼食のお供は、昨日届いたパラダイス山元さんの『読む餃子』。これは、かなり面白いです。またいつか、きちんと紹介したいと思います。

■さて、ここのお店の餃子の特徴は、ソフト、柔らかいということです。行くことの多い「餃子の王将」であれば、いつもは、しっかり焼いてもらう「よく焼き」で注文するのですが、こちらのお店ではそれはできません。皮が薄いのです。乱暴に餃子を箸でとろうとすると、隣の餃子がひっついてしまい、破れてしまいます。そこで、新しいティッシュペーパーの箱から、1枚目を取り出す時のように、慎重に、あくまでもゆっくりとゆっくりと剥がしていきます。ここがポイントです。子どもの時に転けて膝にできたカサブタを剥がすときのあの感覚にも似ています。乱暴に剥がすと血は出ないけど、隣の餃子の餡が出てしまいます。というわけで、時間をかけて剥がしていただきます。

■昼食のお供であった『読む餃子』の中にあるタモリさんのシンプルなレシピを読んで、俄然、自分でも餃子を作りたくなってきました。「龍谷大学・餃子研究会」の皆さん、会長は日々研鑽につとめておりますよ。近々、次の研究会を開催致しましょう。