実現するか「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」

■今週の木曜日に、野洲市の須原に出かけました。世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」を「学び」+「体験して」+「味わう」、そんな「大人の体験学習」の企画について、野洲市須原で「魚のゆりかご水田」に取り組まれている堀さんや、龍谷大学RECの熊谷さんとご相談をさせていただきました。そのご相談から派生して、「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」のというアイデアとして出てきました。

■「鉄は熱いうちに打て」というわけで、さっそく知り合いの皆さんに相談をさていただくことにしました。いつもお世話になっている方を介して、某ホテルの幹部社員さんとお話しをさせていただくことができました。民間の力で世界農業遺産認定を盛り上げていこうという趣旨を前向きにご理解くださり、「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」の開催にもお力をお貸しいただけることになりました。また、ホテルとしてもご参加いただけることになりました。

■前にも書いたことの繰り返しになりますが、いろんな「力」や「可能性」お持ちの方たちとつながって、相補的に支え合うことで、いろんな夢が実現できます。本当に、人とのつながりは財産です。大切だと思います。昔、タレントのタモリさんがお昼にやっていた番組の有名なフレーズを拝借すれば、「友達の友達はみな友達だ、琵琶湖の周りに広げよう世界農業遺産の輪」という感じになりますかね。「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」、来年の春にはまずは第一弾を実現させたいと思っています。

第27回全国棚田(千枚田)サミット(1)

■今日から明日まで、高島市で開催されている「第27回 全国棚田(千枚田)サミット」に参加しています。全国から、多くの皆さんがお集まりになっておられます。とはいえ、まだ新型コロナ感染の第7波が収束したわけではありませんので、過去のサミットと比較するとやや参加者は少ないようで。それでも、厳しい状況の中で、第27回を開催された高島市役所の職員の皆さんには、心より感謝したいと思います。私は、今回の棚田サミットについては、2019年からお手伝いをしてまいりました。本日、初日はとても良い天気の中でした。無事に開催できて本当に良かったと思っています。

■今日の午後は、第 2分科会「棚田に根付く”価値”を繋げる〜地域産業の振興と次世代への継承〜」に参加しました。コーディネーターとして、皆さんのお話をお聞きしながら分科会をまとめる仕事をさせていただきました。パネリストの皆さんには、昨年度、それぞれの方にインタビューをさせていただいたこともあり、本日の分科会は大変スムーズに進みました。あらかじめ打ち合わせをしたということもありますが、パネリストにお話いただいた内容が相互にうまく噛み合あい、コーディネーターの仕事もなんとか終えることができました。パネリストの皆様にも、心より感謝したいと思います。第2分科会では、炭焼きによる集落や地域の活性化、落葉広葉樹の里山の保全、移住者、関係人口…その辺りがキーワードになりました。詳しいことは、できれば別途、このブログで報告できればと思います。

■ところで、お昼のお弁当、高島の材料を使った豪華なお弁当でした。美味しかったです。

【追記】■今回の「第27回棚田サミット」については、多数の動画作品が製作されています。社会学部の岸本文利先生が製作された動画です。この動画に登場される市役所職員の平山さんは、今日の第2分科会でお世話になった平山さんが登場されています。

夏原グラント活動報告書(2021年度)

■ 2014年から、公益財団法人� … ��原グラント」の選考委員を務めています。平和堂は、滋賀県を中心に近畿地方、そして北陸地方や東海地方にまで総合スーパーとスーパーマーケットを展開する企業ですが、この平和堂の創業者である夏原平次郎さんが、「平和堂をここまでに育てていただいた地域の皆様に感謝し、そのご恩に報いるため」に、私財を寄付して平成元年に設立した財団です。

■ 2014年から、公益財団法人� … ��原グラント」の選考委員を務めています。平和堂は、滋賀県を中心に近畿地方、そして北陸地方や東海地方にまで総合スーパーとスーパーマーケットを展開する企業ですが、この平和堂の創業者である夏原平次郎さんが、「平和堂をここまでに育てていただいた地域の皆様に感謝し、そのご恩に報いるため」に、私財を寄付して平成元年に設立した財団です。

■こちらの財団では、2011年度の公益財団法人への移行を機に環境保全活動や環境学習活動への助成も始められました。「夏原グラント」です。「びわ湖およびその流域の自然環境の保全」に取り組むさまざまな実践活動、教育活動、研究活動に対して、その活動資金を助成されています。2022年度は61団体へ総額17,508,000円を助成しています。

■毎年、年度末が近づいてくると、審査が始まります。まず書類での選考が行われ、その次に選考に残った団体からプレゼンテーションを聞かせていただきます。審査をさせていただきながらも、地域の困った課題に気づき、有志とその課題を共有し、具体的な活動を少しずつ展開されていくプロジェクトのプロセスから、大切なことを学ばせていただいています。ありがとうございます。

■昨日は、平和堂財団から2021年度の活動報告書が送られてきました。こちらの財団の事務局は、しがNPOセンターのスタッフの皆さんになりますが、丁寧に各団体にヒアリングをされています。私も、審査するより、現場でのヒアリングに出かけたいな〜と思うのですが、立場上、そのようなことは難しいのでしょうね。

■審査員も9年目になりますが、審査員として希望することは、助成を受けた団体の間での交流がもっと活発になってほしいということです。そのような思いもあり、2021年度は助成を受けた団体に集まっていただき、ワールドカフェ方式のワークショップに取り組んでいただきました。すごく手応えを感じました。助成をするだけでなく、環境保全活動に取り組む人たちの間で、悩みを聞き合ったり、知恵を出し合ったり、アドバイスをしあったりする「場」を作っていくことも財団の大切な役目だと思っています。

ウクライナ侵攻と循環型社会

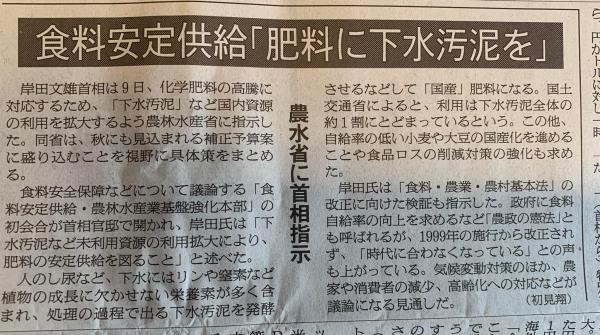

■今朝の朝日新聞の記事です。ウクライナ侵攻により、海外から安く肥料を輸入することが難しくなってきたし、海外に依存することにリスクが高まっていること、そのような背景から「マジ」で政府も循環型社会構築の必要性を認識しているということなのかも知れません。環境保全というよりも、どちらかというと安全保障の観点からかでしょうかね。

■これは、国の話だけど、すでに地方自治体では取り組みが始まっているようです。これは、神戸新聞の記事のリンクです。「下水汚泥のリン活用し再生肥料に 神戸市が農家支援へ購入費全額補助 価格高騰受け環境配慮にも 2022/09/07 05:30」という記事です。神戸市の取り組みです。どういう下水道の規模だと事業としてペイするのか、その辺りの計算はよくわかりませんが、地域からの取り組みはとても大切だと思います。私が暮らしている大津市どうなんでしょうね…。

■理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」では、地域の事業所からの食物残差や、地域の清掃で出てくる雑草や枯葉、これらを堆肥化して、地域の農家にその堆肥も使って農産物を生産していただき、地域で消費する…という循環の仕組みができたらなあと、市内の事業者さんと相談をしています。下水汚泥にしろ、食物残渣や雑層や枯葉にしろ、こういう地域内での循環を興味深く思う人が増えて、地域循環を意識化、自分事として少しずつ考えることができるようになったら素敵だなと思います。

■今は、キッチンの排水やトイレがどこに流れていくのか普段考えることはないし、ゴミだって近くのゴミステーションに持って行くだけ。やはり、その先のことは考えません。考えたくないのかもしれないけれど。

【追記】■ところで、こういう動きを手放しで評価して良いのかといえぱ、そうでもないようです。もちろん、循環型社会を目指すという意味においては評価できるのですが、下水汚泥には、有害な重金属、それから微量でも人間の体に影響する薬由来のホルモン等が深くれているのだそうです。これらが含まれているものの農産物への使用は難しくなります。私は、このようなことに関して全く知識がありませんから、早くエビデンスに基づいたきちんとした議論が欲しいところなのですが、ネット上では「下水汚泥」というだけでの拒否反応も結構見られます。

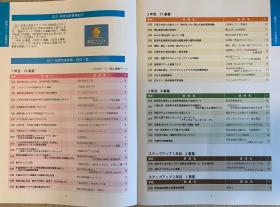

2022年度 集中講義「びわ湖・滋賀学」

■来週月曜日から金曜日まで、滋賀県立琵琶湖博物館の学芸員の先生方と「びわ湖・滋賀学」の集中講義の授業を行います。私自身は、コーデイネーターで授業を担当しません。裏方の仕事です。

■琵琶湖博物館は、「湖と人間」をテーマとする博物館です。滋賀県草津市の琵琶湖に突き出した烏丸半島にあります。6年の歳月をかけて展示をリニューアルを行い、一昨年の10月にグランドオープンしました。この集中講義では、8月29日〜8月31日の3日間をオンライン講義で、9月1日〜2日の2日間は琵琶湖博物館の展示を用いて講義を行う予定になっています。

■講義のねらいは、滋賀県の特徴について、「琵琶湖」と人の関わりという視点から理解を深めることにあります。この地域で暮らしてきた人々の産業(農林水産業が中心です)や日常の文化のありかたを見つめ直し、それらと琵琶湖集水域という環境との密接な関わりについて学びます。

具体的なトピックとしては、琵琶湖の自然と生い立ち、自然と暮らしの歴史、暮らしとつながる自然、水の生き物と暮らしを取り上げ、琵琶湖博物館の新しい調査研究の成果をまじえて講義していただく予定になっています。具体的には、こんな感じです。

【オンライン授業 8月29日・30日・31日】

1.オリエンテーション

2.琵琶湖の魚と水田利用魚類

3.琵琶湖・河川の漁業

4.魚のゆりかご水田・滋賀の水田農業

5.近江のふなずし

6.琵琶湖の漁具・人々の暮らし

7.水辺の暮らし・森の暮らし

8.気候変動と人の利用による植生変遷

9.琵琶湖の固有魚の進化【展示による授業 9月1日・2日】

10.A展示室見学・課題学習

11.B展示室見学・課題学習

12.C展示室見学・課題学習

13.水族展示室見学・課題学習

14.企画展示見学・課題学習

15.まとめと課題レポート作成

■ひょっとすると、「これ、世界農業遺産に認定された琵琶湖システムの内容とちゃうの?」とお気づきの方がおられるかもしれませんね。琵琶湖博物館の学芸員の先生方が、特に世界農業遺産を意識しているというわけではないのですが、そうなんです、内容はかなり重なっています。というか、世界農業遺産の琵琶湖システムも、琵琶湖博物館も、共にこの滋賀県固有の地学・地理、生態、生業、文化、社会…そのような要素が40万年の歴史の中で順番につながり構造化されてきたシステムに焦点を合わせているからです。まあ、琵琶湖博物館の方がちょっと先輩ではありますが。

■このような内容だと、学生さん以外にも、一般の皆さんの中にも、講義を受けてみたいという方がおられるかもしれませんね。その気になれば、龍谷大学のREC等でも同様の市民向けの講義ができるはずです。まあ、その辺りは将来の可能性ということにしておきます。とはいえ、大学の学外連携部門の担当者の職員さんからは、ぜひ進めたいとのご意見も頂いています。私がこの授業を担当しているわけではないのですが、今後の展開が楽しみになってきました。

■最後になりますが、この「びわ湖・滋賀学」を履修した皆さんが、この集中講義をきっかけに、実際の琵琶湖・滋賀県のフィールドへと足を運んでくださることを期待しています。滋賀県に暮らしてみたい、滋賀県で働いてみたい、滋賀県に移住したい、何度も滋賀県に来てみたい、そのような若者が増えたらいいなあと妄想しています。(トップの写真は、昨年の「びわ湖・滋賀学」で琵琶湖博物館を訪問した際、近くの湖岸が撮影したものです。)

高時川氾濫の動画

■高時川氾濫の動画です(ABCテレビニュース)。横田さんの農場(ヨコタ農園)も映っています。10分50秒あたりからです。農地が遊水池になっていることがわかります。取材のヘリコプターに乗っている記者らしき人が、「川の水が逆流」していると語っています。遊水池が吸収しているわけですね。これがまさしく「霞堤」なのです。この動画のコメントに、村上悟さん(特定非営利活動法人碧いびわ湖)が、的確にコメントをされています。以下は、そのコメントの一部です。私は、この部分が非常に重要かと思います。早急に、そのような仕組みの検討に入るべきだと思います。

霞堤で耕作してくださっている方のご苦労を、その方々個人に押し付けるのではなく、流域の社会みんなの負担で補償する社会的な仕組みが重要と思います。

また、稲であれば一時的に水に浸かっても収穫できる可能性がありますが、転作の大豆や野菜だと全滅になります。転作も、一律ではなく、これらの場所は稲作で続けられるような施策も必要だと思います。

■ひとつ疑問もあります。「わざと田んぼに水を引き受けることで、反対側の田んぼや集落の氾濫、下流の氾濫を抑えています」という部分。「誰」がわざと水を引き受けているのか…、そこをはっきりさせる必要があると思います。

■本日、氾濫して遊水池となった農家の後始末にいて、農家の横田圭弘さんがfacebookに投稿されていました。水がひいた後、横田さんの息子さんとヨコタ農園の従業員さんが、農地に入り込んだ瓦礫を取り除く作業をされたことについての投稿です。ぜひ、こちらの投稿もご覧ください。

■これは個人的な意見ですが、これは、滋賀県だけの話ではないと思います。現在、我が国では、あちこちで毎年のように豪雨が頻発しています。どこにでも起きることです。気象の予報も含めて災害の予防をしっかり行う、そして災害が発生した後について、被災者への精神的ケア、復旧に向けての労力の提供、経済的支援、様々な支援、トータルな支援が必要になると思います。

【追記】■ヤフーニュース(毎日新聞)に、「琵琶湖岸に大量の流木 出漁できず遊泳も禁止 高時川氾濫で被害」という記事が出ています。高時川の災害は河川だけでなく、琵琶湖にまで影響を与えているのですね。記事は、高島市のマキノ町のとのことです。流木はどのあたりまで流れているのでしょうか。

高時川の氾濫に関連して-「遊水池」の受苦-

■リンクは、今回の高時川の氾濫で被害を受けた横田圭弘さんの投稿です。横田さんは、facebookのお友達です。高時川のすぐ横の農地でヨコタ農園を経営されている専業農家です。地主さんからも、農地を預かっておられます。その農地が今回の氾濫で水に浸かりました。氾濫に関しては、ご本人と何度かやりとりをさせていただきました。まずは、横田さんの投稿をお読みいただければと思います。いろいろ思うところがあります。まずは当事者がどう捉えておられるのか(「家産」として農地を先祖から預かっている)、当事者が農地にどのように「意味」付けされているのか、そこにある苦悩をきちんと受け止めるべきだと思っています。

■埋め込んだリンクが、スマートフォンやタブレットでは読めないようなので、リンクも貼り付けておきます。

横田圭弘さんの8月9日の投稿

■当事者である横田さんの意見がきちんと提示される以前に、今回の氾濫のニュースを見た人たちが、「霞堤」「遊水池」という言葉とともに、素晴らしい治水だと評価し始めました。私自身も、「霞堤」「遊水池」を大切にする流域治水の考え方には賛成してはいます。しかし、評価するだけで、被害を受けた当事者への想像力を欠いているように思えて、強い違和感を感じました。少ししてから、昨日のことになりますが、横田さんは、facebookに当事者の声をご投稿くださいました。ありがとうございました。横田さんは、ご自身が耕作されている農地が遊水池の役目を果たしたことを肯定的に受け止めつつ、同時に以下のようにもおっしゃっています。非常に納得しました。

今回の農地の浸水は多少なりとも下流の氾濫を防ぐこと、下流の人の命や財産を守ることに役に立ったに違いないと思います。

しかしながら、汗水流して作り上げたお米や大豆が一瞬にして駄目になること(お米は助かるかもしれないけど)を目の当たりにすると、悔しいし、とても辛いです。

ブロッコリーとキャベツの作付はこれからなのに土が乾かず作付が遅れる事は必然的です。

適期に作付しないと収穫量にも影響してきます。浸水時に農地に流れ込んだ漂流物は想像もしない程の量。

我々農家負担で、泥に被った稲穂や駄目になった大豆を見ながら、哀しくも収集作業に追われてます。この農地が下流氾濫を最小限にとどめる役割の「一時遊水池」としての役割を担うことの理解も出来ます。

しかし、先祖さんから受け継がれてきた、この農地を守り抜くことは農家の使命だと思います。

ただでさえ、今の肥料や燃料高騰など経営に苦しむ中、浸水して何の支援もないとなると農業経営は成り立たなくなります。

■下流には、被害を受けなくてすんだ地域、あるいは減災された地域が広がり、そこに暮らす皆さんは広い意味での「利益」を得ておられます。横田さんご自身も、お知り合いが多数お住まいの地域が安全であったことに安心し、同時に、ご自身の農地が遊水池の役割を果たしたことに誇りもお持ちです。しかし、その一方で、今回は、横田さんや地主さんたちが「苦しみ」を受け止めなければなりませんでした。「遊水池」の機能を高く評価する以前に、まずはこの「苦しみ」に対する理解が先にあるべきかと思います。非常に問題を感じました。遊水池が生み出す効果を評価する方達は、特に意識されていないとは思いますし、そのような意図もないとは思いますが、結果として横田さんたちの「苦しみ」が不可視化されていることや、そのことの問題性について言及されていません。農地が遊水池となることに公共的価値があると評価するのであれば、当然、遊水池となった農地の復旧をいろんな形で支援することが当然ではないかと思います。私は、ネット上で多数拝見させていただいた、前者ばかりを強調する投稿をそのままでは素直に受け入れることはできませんでした。流域全体として、この「受苦」を緩和しケアしていくべきことだと考えられるからです(このような考え方については、環境社会学の舩橋晴俊先生たちの「受益圏・受苦圏論」研究をヒントにしています。ただし、ここではこれ以上触れません。別の機会に譲りたいと思います)。

■もうひとつ。治水の問題と関係しますが、上流の治山のことも気になっています。森林は天然のダムと言われますが、ダムとして機能するためには森林に手入れをしなければなりません。これも、その当事者だけに押し付けておいて済む話ではないと思っています。上流の山や森林から、琵琶湖に至るまで、流域の様々な関係者がお互いの事情をよく理解し受け止めて、特定の人たちに負担を押し付けずに、全体としてどうして行くのか、全体としてどう受け止め、お互いを支えていくのか、そこが大切だと思っています。考えないといけないことが、たくさんあります。土木や工学に関する知恵だけでなく、制度設計を疎遠する社会科学の様々な分野からの知恵も必要になると思います。

■横田さんは、今回のfacebookの投稿に、以下のようにお書きになっています。

人は、

助け合い、

認め合い、

尊重し合って

生きていくもの。

■まさに、これからの流域治水の仕組みを作っていくためには、このことを実現しなければならないと思っています。このことがベースになければならないと思っています。

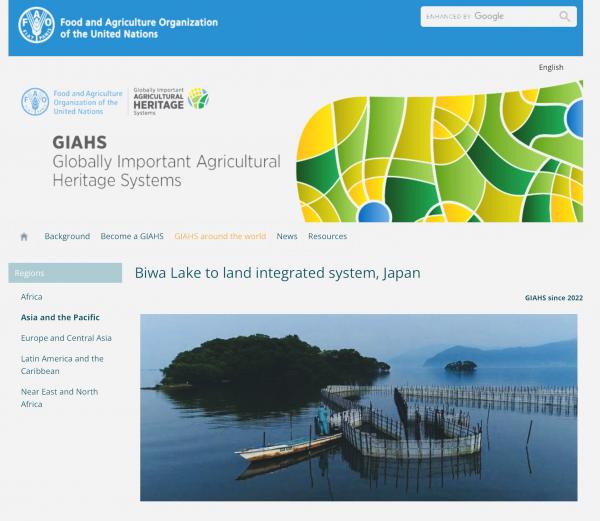

「琵琶湖システム」が世界農業遺産に認定されました。

■国連のFAO(国際連合食糧農業機関)に申請していた「琵琶湖システム」が、世界農業遺産に認定されました。申請実務を担当されてきた滋賀県庁の担当・関連職員の皆さんや、「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」の会員の皆さんのご努力と連帯が、今回の認定という形になって結実しました。おめでとうございます。2016年から申請作業のお手伝いをしてきましたので、私も大変嬉しいです‼︎

■実は、今回認定されたこと、昨日の段階でFAOの公式サイトに発表されていました。そのことを、前の農政水産部長の西川忠雄さんからご連絡いただいて知りました。また、世界農業遺産農業遺産申請に取り組み始めた際の農政水産部長の安田全男さんからも、そろそろらしいですねとご連絡をいただいていました。そして昨日の夕方あたりから、認定に関する報道が始まりました。しかし、本日、滋賀県公館ゲストルームで「世界農業遺産」認定報告会が開催されることから、県が公式に発表されるまではと、SNSに情報発信することを控えておりました。やっと解禁になりました。

■今日の「世界農業遺産」認定報告会には、私も参加して、多くの関係者の皆様と喜びを共有したかったのですが、大雨のため電車が動かず、仕方がないと乗った大津駅行きの直通バスも、トラック横転の事故のために名神高速道路が大渋滞、結局、報告会が終わる時間になっても辿り着くことができませんでした。ちょっと残念です。とはいえ、与えていただいた仕事を通して、申請のお手伝いをして、認定までのプロセスを見守ることができたことは、私にとってもとても貴重な経験となりました。改めて、関係者の皆様に御礼を申し上げます。

■これまでも繰り返し発言してきましたが、今回、認定されましたことは「ゴール」ではなく、あくまで「スタート」だと思っています。滋賀県の皆さんは、これまでも琵琶湖や琵琶湖とのつながりを大切にされてきましたが、今回の世界農業遺産認定を契機に、さらに多くの皆様との連帯の中で「琵琶湖システム」に磨きをかけ、その価値を共に再認識し、次世代に継承していくことになります。それがFAOに認定していただく上での約束ですから。私も1人の滋賀県民として、微力ながら、引き続き頑張っていければと思っています。

世界的な食料危機と肥料不足

■『NATIONAL GEOGRAPHIC』の記事が、Yahooニュースになっていました。「世界的な食料危機が迫っている、ウクライナ侵攻で肥料不足がいよいよ深刻に」という記事です。

■世界的に肥料が不足するという問題が、ウクライナ侵攻で水面上に浮かびあがってきているのです。記事の中に、以下のようなことが書かれています。「ロシアは世界の窒素肥料の20%近くを輸出し、制裁を受けた隣国ベラルーシと合わせて世界のカリウム輸出シェアの40%を占めている。欧米の制裁とロシアの肥料輸出規制のせいで、そのほとんどは農家にとって入手不可能になっている」。日本においても、ウクライナ侵攻に加えて円安で肥料が高騰しているとのニュースも読みました。

■食料の生産から消費にかけての流れを「動脈系」と呼ぶのならば、その「動脈系」からの廃棄物、残渣、加えて家庭の生ごみまでを堆肥化し再資源化していくことを「静脈系」と呼ぶことができるでしょう。この「動脈系」と「静脈系」を、できるだけ地域社会の中で循環させていく、その循環の輪を太くしていくためにはどうすれば良いのでしょうか。そのような問題について、長年にわたり食物残渣の堆肥化に取り組んでこられた民間企業の方とお話ししました。やはり、今回のウクライナ侵攻で肥料の問題が深刻になっていると話されていました。

■昔から、地産地消といいますが、加えて「静脈系」が大切なのだと思います。ただし、社会の諸制度がこの「静脈系」の構築を阻害するような形で存在しています。世の中の諸制度は、「動脈系」だけに、すなわち「使い捨ての一方通行社会」に合うような形作られています。なんとかしなくちゃ…なのです。外から肥料を通して窒素を地域社会に持ち込むのではなく、地域にある窒素を循環させて有効利用する仕組みを地域社会の中に埋め込んでいくことを考えないといけません。データは添えられていなかったが、「今や、窒素肥料なくして70億人を養うことはできないのだ。現に、私たちの体に含まれる窒素の約半分は、元をたどれば化学肥料に由来している」という記事も読みました。

■このような肥料の高騰や不足の問題が水面上に浮かび上がってきた今だからこそ、もう一度、地域社会内部での栄養循環の問題に注目して、「静脈系」を整備していくことが大切なのではないかと思うのです。

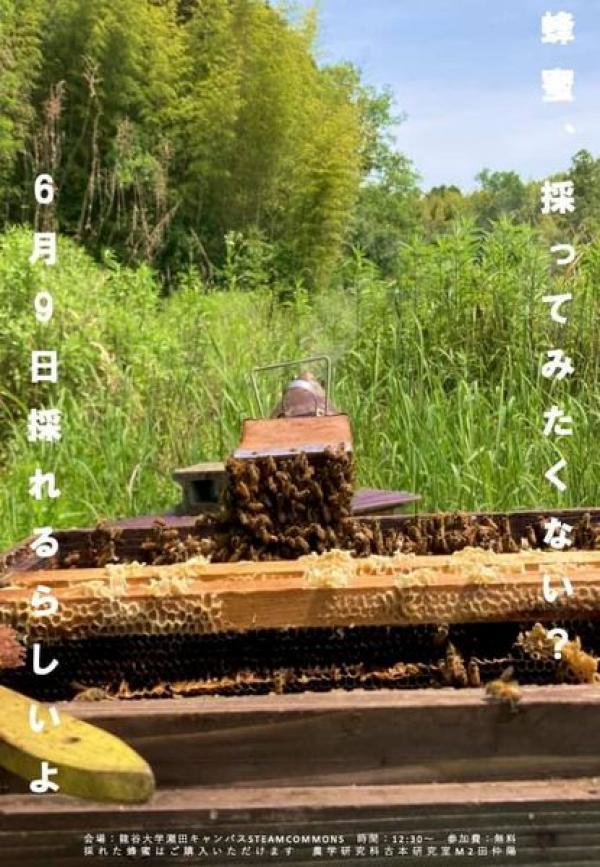

STEAMコモンズMarket Placeでの採蜜体験とハチミツの販売

■瀬田キャンパスで、美味しい蜂蜜が販売されました。店頭で、蜂蜜を搾る体験もしてみました。搾りたては美味いですね。STEAMコモンズで開催された「龍谷マーケットプレイス(Market Place)」です。農学部の古本 強先生のお店の方で、今日は遊ばせてもらいました。木曜日は授業がなく、会議もなければ大学にはいかずに家で仕事をしていますが、今日は特別です。知り合いの学生が前を通るたびに、「こうてって」(買って行ってちょうだい)と呼びかけて、蜂蜜を搾る体験も勧めました。「社会共生実習」の「地域エンパワねっと」の女子学生2人が、秋に開催する蜂蜜とジャムのイベントを手伝ってくれることになりました。嬉しいですね〜。

■まず、以下の農学部のブログの投稿を読んでみてください。書いているのは、古本先生です。

STEAMコモンズMarket Placeでの採蜜体験とハチミツの販売

■読んでくださいましたか? OK!! この記事に出てくる田仲くんに、今日、会うことができました。絶対に会いたいなと思っていたので、念願が叶いました。

■田仲くんは、古本さんの指導を受けている大学院生です。古本さんは、トウモロコシの遺伝子の研究をしてしおられます。私、素人なんですが、これまで彼の話を聞いていると研究の中心にあるのはゲノム編集という遺伝子を扱う技術だったと思います。そんな人がなんで養蜂をしているのかというのも、不思議な話なんですが、これには古本さんのご家族、特に奥様や奥様のご実家のことが関係しています。私が説明するのもな〜、プライペートにことだし…。一度、古本さんに聞いてみてください。でとにかく、古本さんは素人から始めて、見よう見まねが養蜂を始めて、採取した蜂蜜を周りの人にプレゼントされていたようです。まあ、素人が家庭菜園で野菜作るのに感覚は似ていたのかもしれません。

■そんな古本さんが、龍谷大学に農学部が開設される段階で、広島大学から異動して来られました。そこで、私と出会うわけです。大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で一緒に呑んだりする仲になりました。その頃、「利やん」のマスターもご健在で、古本さんのことをとても気に入っておられました。「古本先生、大好きやな〜」と、私に対しては言わないようなことも言っていました。あっ、話が脱線した。

■古本さんは、ゲノム編集の人なのに、諸々あって、社会貢献の一環で養蜂をされることになりました。社会学者からみ見ると、ゲノム編集と養蜂との間には相当のひらきがあるように思うんだけど、それを楽しそうにやっている古本さんが素敵だなあと思っていたりしていたのでした。そして、そんな古本さんの研究室に配属になった学生の田仲くんも、すごいなあと思いました。ゲノム編集ではなくて、養蜂の方に関心を強く持ったのですから。やっと田仲くんまで話を戻すことができました。

■田仲くんは、古本さんについてミツバチの研究を始めるのですが、ブログにもあるようにうまくいかず、ハチ群を育てることから学び直すために、修士課程の間に一年休学し、養蜂家のもとで養蜂技術を一年学び直しました。そしてこの春、復学したのです。なかなかパワフルな生き方です。すごいな〜と思っていました。そのご当人に今日は会えたのです。「古本先生のおかげで、夢中になれるもの(養蜂、ミツバチ)に出会うことができました」と語っておられました。素敵だな〜。夢中になれることが見つかるって、とっても素敵なことですよね。田仲くんは、大学院を修了した後は、再び、養蜂の修行を行い、その後、養蜂家として独立されるとのことでした。

■ここには全てを書けませんが、忙しく作業をする田仲くんを捕まえては、いろいろ話を聞かせてもらいました。養蜂のことはもちろんでいが、今の大学院での研究のこととか、それから今後のこと。養蜂をするには、巣箱を設置する場所が必要になります。その土地の所有者とよい関係がなければなりません。そばで農薬を使う水田があると困るとか難しい問題もあります。半径2km以内に同業者がいると巣箱を設置できないとか。勉強になりました。田仲くん、忙しい中、相手してくださってありがとうございました。実際にお会いする前は、もっと寡黙な人だと勝手に想像していました。でも、実際は、よく語る人でした。もっと、いろいろ話を田仲くんに聞いてみたいです。というか、多くの皆さんの前で語ってもらいたいですね。田仲くんは、呑むことがお好きとのことで、今度、古本さんも一緒に「利やん」でご一緒できればと思います。

【追記1】古本先生から、facebookでコメントを通して正しい情報をいただきました。すみません。

これ、古本情報、満載ですね(笑)。

専門は植物生理学で、研究で使用する技術の一つは「ゲノム編集」ではなく「遺伝子組み換え」でした。人によってはより印象が悪くなるかもしれませんが。

これからの学びは開かれていないというのが、「利やん」での学びです。私もマスターが好きです。両想いでしたか。