高橋卓志先生のご入院

■高橋卓志先生のfacebookへご投稿をシェアいたします。高橋先生、また入院されました。ご自身の状況を非常に丁寧に説明されています。ありがとうございます。闘病されている方達のご投稿は、いずれ我が身にやってくるかもしれないことを自ら教えてくださっているかのようで、本当にありがたいことだと思っています。

■今回の高橋先生のご投稿では、特に、以下のところがぐっときました。

お節介な(冗)内藤先生は「髙橋さん、臨床にお坊さんは要らない?」と再びスルッと聞いてきた。

要らない(まっひらごめんだ)‥‥とくに宗教的に不完全でありながら完全だと思い込み、余命を生きる人々のためだと言いながら自己満足を求める臨床宗教師や看取り師なんかはね‥‥そう言えば、ぼくもそれをやっていた、ということになる。ホントに申し訳なく思う。

■先生は、しぶとく生きてくださるとのことなので、2回目の快気祝いをお約束いたしました。1回目は、私の方で提案させていただき、鰻重でお祝いをさせていただきました。次回の快気祝いですが、「今度の快気祝いは、わたくしが」とお返事をいただいています。楽しみです。先生、なんとしても、しぶとく生きてください。

リビングの観葉植物

■朝、自宅の雨戸を開けた後、我が家のリビングにある観葉植物たちを撮ってみました。朝日がリビングの観葉植物にあたり、素敵な雰囲気だったもので。

自分でいうのもなんですが、丁寧に育てているつもりなので、多くの観葉植物たちはきちんと育ってくれています。嬉しいです(同時に、自己満足です。すみません)。多くの…と書いたのは、花が咲くはずなのに咲いてくれないものもあるからです。おそらく、肥料のやり方とか、どこか私の世話が不味いのでしょうね。勉強しないと。

■2枚目の写真。右から4つ目の鉢。シャコバサボテンです。蕾が膨らんできていますが、心配は、果たしてきちんと膨らんで花を咲かせてくれるかどうかということです。同じく2枚目の写真、右から3つ目の鉢は、コーヒーの木です。親戚から頂いたものです。葉はずいぶん茂ってきています。あとは、実が成るのかどうかですね。2枚目の左から2つ目と3つ目は、家でサラダにして食べたアボカドです。種からここまで伸びてきました。写真には写っていませんが、パキラなどの背丈の高い鉢も2つあります。室内でも、こうやって植物に囲まれていると、気持ちが安らぎます。こうやって安らぎを求めているというのは、どこか仕事で困ったことがあって疲れているからかもしれません。

本格的な秋になりました。

■秋が本格的に深まってきました。ということで、ツワブキの花が咲き始めました。しばらく、庭のあちこちで楽しむことができそうです。この家に転居してきた頃、ツワブキの花をあまり好きにはなれませんでしたが、不思議なもので、今では開花を楽しみにしています。我が家の庭は花の少ない季節なので、貴重ですね。

■ところで漢字で書くと石蕗。本来は、岩場に生えるんですかね。で、最近ちょっとびっくりしたことは、このツワブキだべられるんですね。「食用に適した時期は、つわぶきの成長が盛んで葉や茎などが柔らかい3~4月頃とされる。収穫は1月頃からスタートし、3月頃にピークを迎える」…ということらしいです。さあて、試しに食べてみようかな…。

■トップの1枚目、ツワブキの上で蕾を膨らませつつあるのは、西洋シャクナゲです。開花は来春。2枚目、シュウメイギクはほぼ終わりました。ツワブキにバトンタッチ。3枚目、この2株のツワブキ、たくさん蕾をつけています。開花が楽しみです。

■庭には、鳥がやってくる季節にもなりました。真夏もやってきていたのかもしれませんが、気がつきませんでした。先日、庭師さんに庭木を剪定していただいたので、やってきた鳥が目立つようになっているだけかもしれません。今日の来客は、ヒヨドリです。こちら、ご常連さんですね。今、庭には赤い実と青い実が成っています。赤い実はオトコヨウゾメ。青い実はギンバイカです。私自身は経験がまだありませんが、両方とも食べられます。オトコヨウゾメは渋みが強く、果実酒向きのようです。ギンバイカの方は、甘味は感じるけれど、ほとんど果実がないようです。中は種ばかり。この種を食べた人の感想ですが、ナッツだそうです。

■ご常連のヒヨドリさんは、両方ともお好きなようで。我が家の小さな庭は、鳥に優しい庭…と言えますかね。蝶がたくさん集まるように草花や低木を植える蝶愛好家のことをオーレリアンというらしいですが、鳥の場合はなんていうのだろう。赤い実、青い実。「赤い鳥小鳥」という童謡がありましたね。この童謡は、1918年(大正7年)に雑誌『赤い鳥』に発表された北原白秋の詩に基づく童謡なのだそうです。一番の歌詞が、「赤い鳥 小鳥、なぜなぜ赤い、赤い実を食べた」。三番が「青い鳥 小鳥、なぜなぜ青い、青い実を食べた」。写真を撮りながら、この童謡のことを思い出しました。

いよいよ「第70回全日本吹奏楽コンクール」

■第70回全日本吹奏楽コンクールが、10月29日(土)に、福岡県北九州市小倉北区にある「北九州ソレイユホール」で開催されます。関西代表の龍谷大学吹奏楽部は、6番目、予定では15時50分からの演奏にります。こちらは、プログラムです。演奏時間は、課題曲の演奏開始から自由曲の終了まで12分。演奏するのは、課題曲5番「憂いの記憶 - 吹奏楽のための」(第13回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第1位作品)」と、J.マッキーの「アスファルト・カクテル」です。 どちらも難易度の高い曲です。下に、2016年に龍谷大学吹奏楽部が演奏した「アスファルト・カクテル」を貼り付けておきます。

■先週の金曜日、授業と会議が終わった後、練習を見学させていただきました。この日は、管打楽器と木管楽器とに分かれての練習でした。私は見学させてもらえるスペースのある管打楽器の練習を見学させてもらいました。指揮は若林義人音楽監督ですが、学外から打楽器の外部指導者として早坂雅子先生、そしてユーフォニアムの外囿祥一郎先生がお越しくださり、ご指導くださいました。ありがとうございました。部員のみなさん、先生方の注文を咀嚼してすぐに演奏に反映できるので、いつも思いますが、すごいな〜と。コンクール本番までの短い期間で、これからさらに磨きがかかり、グググっと演奏のレベルが上がっていきます。コンクール本番が楽しみです。

■コンクールで演奏する部員の皆さんは木曜日から、関門海峡を挟んだお隣の下関市に移動し、金曜日は下関にあるホールをお借りして朝一番からコンクール直前の練習に取り組みます。そして、コンクール当日のお昼まで、下関で練習を行い、コンクールが開催される北九州市に移動します。

■部長の私は、金曜日から合流します。毎回同じことを書いていますが、私がいてもいなくても音楽的には何も関係ないわけですが、部員や指導者の皆さんが研ぎ澄ませた集中力で音楽を最後の最後までレベルアップさせていくそのプロセスに同伴させていただきます。そして、部員の皆さんと音楽の感動を味わいたいと思います。きっと金賞を獲得してくれると信じています。

■部長をお引き受けするのは、定年退職をする1年前までと決めています。だから、あと3年、素晴らしい経験をさせていただこうと思います。部長をお引き受けすることも、大学教員の大切な仕事のひとつになります。ただ、私自身が音楽好きということもあって、楽しく、大変充実した仕事だと思っています。部員の皆さん、ありがとうございます。

【追記】

■上記の「第70回全日本吹奏楽コンクール」に関する内容とは直接関係ありませんが…。せんじつ、龍谷大学吹奏楽部のOBのfbへの投稿を拝見しました。学生時代の課外活動である吹奏楽の音楽の経験が、卒業後14年経った今でも、彼の中で生きていて、彼を励まし続けている…そういう投稿のように私は理解しました。彼は、このリンク先動画のステージで演奏しているのだと思います。課外活動でも、学業でも、ボランティアでも、なんでも良いのですが、そういう経験をしっかりできているってことが大切なんだと思います。

「Ryukoku Clarinet Orchestra 2022」

秋の琵琶湖

■火曜日は、大学では報恩講の行事があり、授業は全学休講でした。ということで、普段は、まだ働いている時間に家にいることができました。せっかくなので、近所を少しだけ散歩してみることにしました。近くの丘陵地にある公園からは、手前から、琵琶湖大橋、沖島、伊吹山を遠くに眺めることができます。まだ、伊吹山は少し霞んで見えましたが、これから気温が下がり空気が澄んでくると、雪の伊吹山を眺めることができます。この伊吹山、お近くにお住まいの知人にお聞きしたが、麓から頂上まで3時間半もあれば登れるようですね。積雪の前に、案内して登ってこようかなと思っています。

■散歩をしながら、よそのお宅の外に飛び出している花や実を観察しました。

写真を通して、町の記憶と人をつなぐ。

■指導している「地域エンパワねっと・大津中央」(龍谷大学社会学部社会共生実習)の中には、2つのチームがあります。ひとつのチームは、中央学区の高齢者に関わる地域課題に焦点をあわせて活動をしていこうとしています。今日は大津市中央学区自治連合会顧問の安孫子邦夫さんから、チームで作成した企画書をもとご指導をいただきました。安孫子さん、ありがとうございました。

■指導している「地域エンパワねっと・大津中央」(龍谷大学社会学部社会共生実習)の中には、2つのチームがあります。ひとつのチームは、中央学区の高齢者に関わる地域課題に焦点をあわせて活動をしていこうとしています。今日は大津市中央学区自治連合会顧問の安孫子邦夫さんから、チームで作成した企画書をもとご指導をいただきました。安孫子さん、ありがとうございました。

■今回の企画は、レンズ付きフィルム「写ルンです」(インスタントカメラ)を使います。この「写ルンです」は、富士フイルムが1986年(昭和61年)から販売を開始したレンズ付きフィルムのことです。もう発売されてから36年もたったんですね。電子カメラが登場し、最近はスマホに高性能のカメラが付いているし、こういったフィルム式のカメラは必要でなくなってきていると思ったら、最近、若い方たちの間で人気が出てきているらしいのです。

■フィルム式のカメラだと、撮った写真をすぐには見ることができません。現像して印画紙にプリントしなくてはいけません。そのあたりを不便と思うか、なにかワクワクすると思うのか。もちろん若い方たちはワクワクしているのでしょう。しかも、「写ルンです」で撮った写真を、デジタルデータとしてスマホに転送するサービスも行われているというのです。おそらく、「写ルンです」で撮った写真にはスマホのカメラにはない味わいがあるのでしょうね。

■さてさて、「エンパワねっと」の話でしたね。今回の企画では、地域の高齢者の皆さんにこの「写ルンです」使って、ご自身のなかにある地域の記憶を思い起こしつつ、町の風景を撮っていただくとともに、その町の記憶に関して丁寧にインタビューを行っていくことになっています。そして、それらの写真やインタビューをもとに、高齢者の皆さんと一緒に小さな写真展を開催することになっています。また、写真展の作品をハガキにして、新型コロナ感染でなかなか会うことのできない友人・知人にメッセージを送っていただく予定にもなっています。詳細については、地域の皆さんときちんと相談をして確定させていくことになります。

社会学部移転のポスター

若い方達の意見を聞くことは大切です。

■ 昨日はとても長い1日でした。午前中は、「地域社会論」の授業でした。その後は翌日の留学生対象の授業の準備をせねばなりませんでした。昼食をとる余裕もなく、その後、深草キャンパスに移動しました。大学の行動計画のうち、研究部や世界仏教文化研究センターに関する事業の進捗状況について、副学長や学長室室長、3人の理事(学部長)からヒアリングを受けるためです。研究部の課長さんが丁寧に資料をまとめて、きちんと報告されたわけですが、余計なことかもしれませんでしたが、私からも意見を言わせていただきました。ストレートな言い方だったかもしれませんが、皆さんにはよく伝わったよう思います。もう定年退職まで4年しか無いので、大切だと思うことははっきり伝えておきたかったのです。

■ 昨日はとても長い1日でした。午前中は、「地域社会論」の授業でした。その後は翌日の留学生対象の授業の準備をせねばなりませんでした。昼食をとる余裕もなく、その後、深草キャンパスに移動しました。大学の行動計画のうち、研究部や世界仏教文化研究センターに関する事業の進捗状況について、副学長や学長室室長、3人の理事(学部長)からヒアリングを受けるためです。研究部の課長さんが丁寧に資料をまとめて、きちんと報告されたわけですが、余計なことかもしれませんでしたが、私からも意見を言わせていただきました。ストレートな言い方だったかもしれませんが、皆さんにはよく伝わったよう思います。もう定年退職まで4年しか無いので、大切だと思うことははっきり伝えておきたかったのです。

■ヒアリングの後は、深草キャンバスから大宮キャンバスに移動しました。大宮キャンバスには、センター長をしている世界仏教文化研究センターの事務室があり、課長も含めて6人ほどの方達が勤務されています。その事務室の片隅で待機をして、17時からは、世界仏教文化研究センターの若手教員の皆さんとの懇談会を持ちました。センターの課長さんと職員さんも参加してくださいました。有意義でした。大切なご意見をいただきました。大変盛り上がりました。というわけで、その後は、呑み会に移行しました。楽しい時間をもつことができました。若い方たちのご意見を伺うことはとても大切ですね。

■もう一つ付け加えると、センター事務室の職員さんは、以前、社会学部教務課に勤務されていた方です。事務室で待機している間に、自然と仕事をされている様子が伝わってきます。課長さんとのやりとりとか。偉そうな言い方ですが、ずいぶん成長されたなあと思いました。課長さんも、職員さんに信頼を寄せておれるし、人柄も大変気にいっておらることがよくわかりました。

最近の「地域エンパワねっと・大津中央」

■ひさしぶりに、地域連携型教育プログラム「社会共生実習」のうち、私が担当している「地域エンパワねっと・大津中央」のことについて、このブログでも報告しておこうと思います。夏期休暇中は、新型コロナウイルスの猛威にビビっていましたが、やっと収まってきました。今が下げ止まりのようです。本格的な冬になると、次の第8波がやってくるというニュースをネットで読みました。そうなるとまた大変なことになりますね。それまでに、エンパワの取り組みを、できるだけ進めたいと思っております。現在、履修している学生の皆さんたちは、企画書をまとめたか、まとめつつある状況です。

■ひさしぶりに、地域連携型教育プログラム「社会共生実習」のうち、私が担当している「地域エンパワねっと・大津中央」のことについて、このブログでも報告しておこうと思います。夏期休暇中は、新型コロナウイルスの猛威にビビっていましたが、やっと収まってきました。今が下げ止まりのようです。本格的な冬になると、次の第8波がやってくるというニュースをネットで読みました。そうなるとまた大変なことになりますね。それまでに、エンパワの取り組みを、できるだけ進めたいと思っております。現在、履修している学生の皆さんたちは、企画書をまとめたか、まとめつつある状況です。

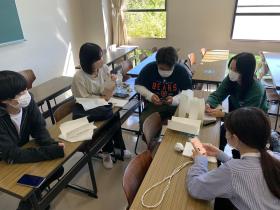

■トップの左の写真。「写真展からハガキを贈ろう」という企画です。前期は、中央学区という地域社会の仕組み、歴史等について勉強してきました。また、地域社会学的な観点から、自治会のことについても勉強してきました。その中から、このチームは、高齢者を対象にしたイベントに取り組もうとしています。詳細については、またこのブログで別途報告しようと思います。

■右側の写真ですが、こちらのチームは、子どもを対象にしたイベントを企画しています。まだ、企画書を作成してい途中です。ポイントは、牛乳パックとLEDライトを使った手作りのランタンを作り、それらを並べる…そういった企画のようです。参加型で、準備を進めていきたいと考えています。ランタンは、子どもたち、そして大人の皆さんに作ってもらい、できれば、それらのランタンを配置するデザインも、参加型で考えたい…ということなのですが、どの部分に、どの程度参加していただくのか、その辺りについては、地域の皆さんと相談をして決めていくようです。

■中央学区では、年末に「さよならのつどい」という地域の文化祭のようなイベントが開催されてきました。ところが、今年も、コロナ感染の不安があり中止になりました。これらエンパワの学生たちの企画が、そのような地域のイベントの代わりにはならないにしても、少しでもお役に立てればと思っています。右の写真は、1人の学生が従姉妹の小学生(低学年)と一緒に作った「試作品」です。LEDライトはまだありませんので、スマホのストロボで代用しています。素敵だと思います。年度末に、開催できたらいいなと思っています。もちろん、日程のことも地域の皆さんと相談の上決めていきます。

■「写真展」と「ランタン」、共にコロナで希薄になりがちな地域の皆さんどうしのつながりを、少しでも良い状況にしていこうという試みです。地域の皆さんと相談しながら、企画の内容がどのように成長・発展していくのか楽しみにしています。