瀬田キャンバス教職員懇親会

▪︎昨日は、予定になかったのですが、深草キャンパスで、急に午前中に打ち合わせと会議が入りました。本当は、総合地球環境学研究所のプロジェクトの調査で、滋賀県甲賀市にいっているはずだったのですが…、仕方がありません。午後も打ち合わせや資料の作成と続きましたが、夕方のスクールバスで、瀬田キャンパスに移動しました。瀬田キャンバスで、「瀬田キャンパス教職員懇親会」が開催されたからです。

▪︎瀬田キャンパスでは、これまで何度か、学部を超えた教員の懇親会を開催してきました。理工学部、社会学部、国際文化学部の懇親会です。この4月からは、国際文化学部が深草キャンパスに移動し、国際学部になりました。また、瀬田キャンパスには、新しく農学部が開設されました。今回は、農学部の教員の皆さんをお迎えするという意味合いを含めて、さらには教員だけでなく事務職員の皆さんも含めてお互いにもっと親しくなれば…との思いから開催されることになりました。学部を超えて気楽に話しができる関係って、とっても大切です。そういう関係が、このような懇親会を通してもっと生まれてきたらなあと思います。懇親会では、農学部教務課の山川さんが、エールをきってくださいました(山川さんは、元・日本拳法のチャンピオン)。

▪︎「瀬田キャンパス教職員懇親会」は、瀬田キャンパスの生協食堂で開催されました。そのあとのことですが、私のばあいは、瀬田駅に場所を移し、二次会とということになりました。滋賀県にお住いの皆さんは、さらに三次会に突入されていましたが、私の方は自宅が遠いものですから、ここで離脱しました〜。本日、皆さんの体調は大丈夫なのかな…。

コミュニティの活動

▪︎自分の研究テーマをキーワードでいえば、そのひとつはコミュニティということになります。そのコミュニティを研究している研究者のなかには、研究はするけれど、ご自身はコミュニティの活動には参加しない…そういう方も多数おられるようです。私、口では言いませんが、そのようなことをおっしゃる方たちに対して、「それでいいのかね…」と内心では思っています(こうやって書いてしまうと、言っているのと同じですけど)。私自身は、大学の地域連携活動に積極的に取り組んでいます(それは、大学や学部の教学戦略に基づいているわけですが…)。それら活動を通して、滋賀や大津の都市や農村のコミュニティの皆さんと様々なお付き合いがあります。そのようなお付き合いを、仕事ではありますが、けっこう楽しんでいるところがあります。また、自分の住んでいるところのコミュニティの活動も、できるかぎり(仕事や母親の生活介護とかちあわないかぎり…)前向きに楽しみながら参加しています。「楽しむ」というところが大切かと思います。おおげさに言えば、コミュニティ活動が、自分自身の広い意味での「幸せ」と結びついているかどうかが、大切なことなのだと思います。

▪︎今日は、年に1回の「ふれあい運動」の日でした。もともとは、奈良市が始めた取り組みのようですが、私が暮らしているマンションでは、年に1回、マンションの草むしりや、周辺の側溝の泥さらい等をおこなっています。マンションでの生活では、あまり隣近所とのつながりが生まれません。むしろ、そのようなつながりを避けるような物理的構造になっています。ですから、こういうときに、いろいろ会話をして顔見知りになることは、「よく言われること」ではありますが、やはりコミュニティにとって大切なことなのかなと思っています。うちのマンションでは、この「ふれあい運動」に加えて、2011年より防災訓練も実施しています。東日本大震災が、きっかけとなっています。災害や火災のときにお互いに助け合おうことが必要との認識から、そして年々マンション住民の平均年齢が高齢化していくということから、防災訓練を実施するようになりました。住民の4割弱ほどの皆さんがご参加くださったのではないかと思います。

▪︎毎年、防災訓練には、近くの消防署から消防士の皆さんが、放水車に乗って応援に指導にかけつけてくださいます。本日も3名の消防士の皆さんが来てくださいました。そして、「避難訓練」の様子をご覧いただくとともに講評していただきました。「たとえ訓練であっても、濡れタオルで口や鼻を押さえて、前かがみになって避難してほしい」ということと、「仮想の出火場所にも消化器をもっていき、消化器は使わずとも、初期消火のための訓練を実施してほしい」という指摘をいただきました。「避難訓練」のあとは、模擬消火器を使った「消火訓練」、そして「AED」に関する講習を受け、最後はマンションに備え付けの消火ホースを使っての「放水訓練」も行いました。

▪︎防災訓練のあとは、慰労会も兼ねて、炊き出し訓練が行われました。ボーイスカウトの指導者をされている方の指導で、カマドを公園につくり、飯盒でご飯を炊きました。飯盒で炊いたご飯に、あらかじめ作っておいたカレーをかけていただきました。赤ちゃんから老人まで、様々な年代の方たちが集まり、楽しい時間を過ごすことができました。もちろん、大人はビールをいただくことになります。ここが大切ですかも…ですね。

▪︎このような活動に、マンションにお住まいの皆さん全員が参加されているわけではありませんが、様々な年代の方たちが集まり、交流するきっかけになっています。新しく来られたマンションの管理人さんも、このようなマンションは初めてだとおっしゃっておられました。このような活動の中心になっているのは、もちろん自治会の役員の皆さんなのです。しかし、自治会の役員の皆さんだけで活動ができるわけではありません。毎年交代する自治会の役員さんを支える、有志のボランティアの皆さんがいるからこそ、このような活動が毎年実施できています。ボランティアの皆さんは、公園の花壇の整備や、夏祭り、餅つき…様々な活動の中心となって頑張っておられます。素敵なマンションだと思います。

偶然の出会い

▪︎これも少し前のことになります。京都駅で、京都大学文学部のM田さんと、M居さんに偶然に出会うことになりました。ということで、しばしご一緒させていただきました。偶然ですね、びっくりしました。若い頃、M田さんの著作にあこがれていたこともありw、また、M居さんには『ソシオロジ』の編集委員会でお世話になったこともあり、ひさびさに会って馬鹿話しをして、大笑いしました。この日は、会議ばかりの1日だったので、最後は少し気が晴たかな…。めでたし、めでたし…という感じです。

▪︎これも少し前のことになります。京都駅で、京都大学文学部のM田さんと、M居さんに偶然に出会うことになりました。ということで、しばしご一緒させていただきました。偶然ですね、びっくりしました。若い頃、M田さんの著作にあこがれていたこともありw、また、M居さんには『ソシオロジ』の編集委員会でお世話になったこともあり、ひさびさに会って馬鹿話しをして、大笑いしました。この日は、会議ばかりの1日だったので、最後は少し気が晴たかな…。めでたし、めでたし…という感じです。

▪︎この日は、本当に会議の多い日でした。朝、深草キャンパスの研究部で事務部長さんと軽く打ち合わせをして、学長会で報告。そのあとは、研究部で会議。そのあと、瀬田キャンパスに移動し、こんどはテレビ会議。そのあとは、FD講演会があってすぐに学部教授会。この日の教授会は長かった…。さらに加えて大学院社会学研究科委員会。仕事ですから一生懸命やりますが、さすがに疲れがドッと出てしまいました。というわけで、M田さんとM居さんと話して笑って気が晴れたというわけなのです。

▪︎写真は、電車の窓に映った自分です。人相が悪いですね…。

蔓薔薇

▪︎昨日の第37回「北船路野菜市」の続きです。早めに終わったので、帰宅しようかなと思いましたが、急遽予定をかえて老母の世話をしにいくことにしました。なんといいますか、時間を有効に活用したいとの思いから、身体は疲れきっていましたが、頑張って老母宅のある兵庫県まで行ってまいりました。世話とはいっても、毎日、ヘルパーさんが交代で来て家事をしてくださっていますので、私自身は、車で買い物に出かけたり、生協の食料品のカタログを読み上げながら、母親が欲しいものを宅配の注文票に書き込んでいく…、まあその程度の世話になります。その程度のことなのですが、これからは、庭の世話が加わります。

▪︎庭の世話ですが、私が時々、草刈機で庭の雑草を刈り取っています。それに加えて、年2回程、植木屋さんに伸び放題の庭木の枝をカットしてくれています。ということで、丁寧な世話はできないので、庭は基本的に荒れ放題になっています…。草ぼうぼうの荒れ地にならないように気を使っているだけです。しかし、そのような庭でも、この季節は、雰囲気がよくなります。蔓薔薇にたくさんの花が咲くからです。蔓薔薇は、亡くなった父親が好きだったことから植えられています。もっとも、父が生きているときも、きちんと世話をしているのをみたことがありません。野性味溢れるというか、伸び放題の状態になっています。せめて、この蔓薔薇ぐらいはなんとか世話ができるようにとは思っているのですが…。なかなかですね。もう少しすると、道路に散った花びらも掃除しなくてはいけません。

研究部の歓送迎会

▪︎これは、金曜日、22日の写真です。前日の木曜日は、「降誕会」関連の懇親会や、その流れの飲み会で深夜の帰宅となりました。疲れました〜。というのも、水曜日も学部懇親会(「淡海会」)の歓送迎会があり、連チャンの「呑み」となってしまったからです。金曜日こそ、早目に帰宅しようと思っていたところ、研究部の職員の方から「今晩はどうされます?」とお尋ねが…。そうなんです、この日も「呑み」だったのです。忘れていました。この日は、研究部の歓送迎会でした。ということで、3日連続ということになりますね。さすがに、私の沈黙の臓器=肝臓も疲れてしまっていたように思います。

▪︎もっとも、研究部の職員の皆さんといろいろお話しができました。普段は、皆さん仕事にかかりっきり、必死のパッチで、とてもゆっくりお話しをするような時間的余裕はありません。また、いろいろご苦労をおかけしている様子を拝見していただけに、率直にいろいろお話しをお聞かせいただき、良い機会となりました。一次会が終わる頃には、肝臓の方も麻痺してきてか、調子が出てきて二次会にも突入。京都駅近くにあるパブでこれまた楽しい時間を過ごすことができました。お店はいっぱいなので、店の外で盛り上がりました。たまたま、研究部以外の部署の職員の方たちも合流されることになり、部を超えて、これまたいろいろお話しをすることができました。まあ、肝臓も大切にしないといけないけれど、「こういうのって大切やな〜」と改めて思いました。組織内部の部局間の隙を埋めることにもなりますからね。

淡海会

▪︎20日(水)は、学部教授会、研究家委員会の後、瀬田の唐橋のそばにある料亭「あみ定」で、学部懇親会主催による歓送迎会が開催されました。4月から5名の方たちが社会学部に赴任されました。このうち2名の方が教員です。20代・30代の若手の方たちです。事務職員の方のなかには、新規採用された方が2名おられます。組織が若返ってきた感じを強く持ちました。もちろん、その一方で、寂しいことですが5月末で退職される方もいらっしゃいます。

▪︎ところで、この学部の懇親会ですが、「淡海会」といいます。これで「おあみ会」と読みます。私は龍谷大学社会学部に勤務して12年目になりますが、ずっと「近江会」だと思い込んでいました。たまたま、同僚の教員の方から、「正しくは、淡い海の会で、おうみかい…なんですよ」と教えていただくことができました。辞書の説明は以下の通りです。

大辞林 第三版の解説

おうみ【近江・淡海】〔「あわうみ(淡海)」の転。淡水のうみの意〕

①◇ 旧国名の一。滋賀県に相当。江州(ごうしゆう)。

②淡水湖。特に,琵琶湖。 「新治(にいばり)の鳥羽の-も秋風に白波立ちぬ/万葉集 1757」 〔「近江」の表記は,「近つ淡海」の意で,浜名湖の「遠淡海(とおつおうみ)」に対して用いた〕

滋賀マルシェ~里山の食彩~

▪︎明日、大津市の琵琶湖ホテルで、「滋賀マルシェ〜里山の食彩〜」というイベントが開催されます。ゼミで取り組んでいる「北船路米づくり研究会」も、県内の様々な企業様と並んで、このイベントに参加させていただく予定になっています。明日は、研究会でプロデュースした、平井商店醸造の純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」と、火入れをした純米吟醸「北船路」のふたつの日本酒の試飲をしていただく予定になっています。ぜひ、お越しください。

▪︎本当は野菜の販売もできればよかったのですが、野菜生産の端境期で…。こればかりは仕方がありませんね。また、お酒の販売もできればよかったのですが、私たち研究会は免許を持っていないため、販売も断念しました。そのかわり、研究会の活動を、より多くの皆様に知っていただけるように学生とともに頑張ってきます。明日は、琵琶湖ホテル2階のエントラスロビーの右側に、私たちのブースを置かせていただくことになっています。そばでは、研究会のプロジェクトでお世話になっている甲賀市甲賀町小佐治の「甲賀もち工房」も出店されるようですね。

大阪で散歩(2)

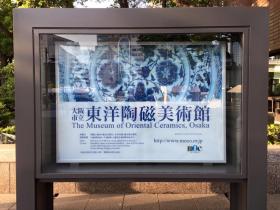

▪︎ 家族で大阪の中之島あたりを散歩しました。この写真は、後半部分です。中之島の公園って、なかなか良い感じなんです。ピクニックをしている方たちが多数おられました。都市のなかに、こういうピクニックができる場所が多数あることが、都市の「品格」を示すことにもなるんじゃないかと思います。都市とは何か。そのような哲学をきちんと押さえている自治体が、これからは生き残っていくのではないかと思います。都市のなかに、「自分」と深く関係している「場所」が、「自分」が深く意味づけできる「場所」があちこちにある…、これが大切かなと思います。もちろん、公園だけではありません。あらゆるところです。

▪︎ 家族で大阪の中之島あたりを散歩しました。この写真は、後半部分です。中之島の公園って、なかなか良い感じなんです。ピクニックをしている方たちが多数おられました。都市のなかに、こういうピクニックができる場所が多数あることが、都市の「品格」を示すことにもなるんじゃないかと思います。都市とは何か。そのような哲学をきちんと押さえている自治体が、これからは生き残っていくのではないかと思います。都市のなかに、「自分」と深く関係している「場所」が、「自分」が深く意味づけできる「場所」があちこちにある…、これが大切かなと思います。もちろん、公園だけではありません。あらゆるところです。

▪︎中之島も淀屋橋に近づくと、しだいに公会堂見えてきます。公会堂の番地って、「北区中之島1丁目1番地」だったんですね。なんだか、由緒正しい住所です。ところで、私は、公会堂に入ったことがありません。せっかくだから、入ってみればよかったのですが。この日、なにかイベントが行われていたようです。なんだか、騒がしいのでそばによってみると、おそらくはフィリピン出身の皆さんが、たくさん集まっておられました。なにが行われていたんでしょうね〜。

▪︎淀屋橋に到着しました。市役所の前には、「特別区設置住民投票」に関する看板が立てられていました。大阪市の橋下徹市長と大阪維新の会が、「大阪都構想」の実現を目指して頑張っています。5月17日は、その賛否を問う住民投票の日なのです。さて、どういう結果がでますか。

川上 寿敏さんの来室

▪︎5月1日(金)の夕方、日本経済新聞社の記者・川上寿敏さんが研究室を訪問してくださいました。瀬田キャンパスにあるREC龍谷大学エンステンションセンターのラボに入っておられる「株式会社どこでも介護」の取材のために来学されました。この「株式会社どこでも介護」は、理学療法士、介護福祉士、看護師の皆さんがサポートすることで、ご自宅にこもりきりなりがちな高齢者や障害者の皆さんの「夢の旅」を実現することを目的とした会社です。詳しくは、こちらをご覧ください。いわゆる「ユニバーサルツーリズム」の会社ということになります。非常に興味深い活動をされているのですが、このような会社が同じキャンパスのなかで活動されているとは、まったく知りませんでした。これって、ちょっともったいない話しだと想いました。いろいろ、学内の連携が可能なはずなのに…。

▪︎5月1日(金)の夕方、日本経済新聞社の記者・川上寿敏さんが研究室を訪問してくださいました。瀬田キャンパスにあるREC龍谷大学エンステンションセンターのラボに入っておられる「株式会社どこでも介護」の取材のために来学されました。この「株式会社どこでも介護」は、理学療法士、介護福祉士、看護師の皆さんがサポートすることで、ご自宅にこもりきりなりがちな高齢者や障害者の皆さんの「夢の旅」を実現することを目的とした会社です。詳しくは、こちらをご覧ください。いわゆる「ユニバーサルツーリズム」の会社ということになります。非常に興味深い活動をされているのですが、このような会社が同じキャンパスのなかで活動されているとは、まったく知りませんでした。これって、ちょっともったいない話しだと想いました。いろいろ、学内の連携が可能なはずなのに…。

▪︎川上さんとは、研究室でいろんなお話しをさせていただきましたし、晩には、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でも、話しの続きをさせていただきました。大学と地域社会との連携事業について、いろいろ素敵なお話しを伺うことができました。良き出会い、良きお話し、ありがとうございました!この日、川上さんからいただいた情報を、龍大の地域連携に活かしてまいります。ちなみに、川上さんとは、函館のHさん、奈良のIさんとのつながりのなかで、これまでfacebook上で交流させていただいています。しかし、実歳にお会いするのはこの日が初めてでした。よく存じ上げているわけですが、「初めまして」なんです。でも「初めてではない」ような…、なんだか不思議な感じがしました。

職場のキッチン

■今日は、朝一番から深草キャンパスに詰めております。午前中に会議があったのですが、それまでの隙間の時間に、仕事場の窓を開けて書類の整理をしていました。もともと資料の整理が得意ではなく、自分の研究室がいつも悲惨な状況になるので、せめて深草の職場ではすっきり仕事をしようと、まめに資料の整理をしています。まあ、たいした整理をしてているわけでもなく、あくまで常識的にファイルに資料を綴じて、そこに付箋で日付を張り付けているだけなのですが・・・。1か月で10cm幅のファイルがいっぱいになってしまいました。書類の断捨切も定期的に行う必要がありますね。

■窓を開けて資料の整理をしながら、会議で説明することを、もう一度頭のなかで整理していると、気持ちの良い風とともに、子どもたちの歌声が聞こえてきました。お隣りは、京都市立砂川小学校。おそらくは音楽教室で歌ったいるのでしょう。子どもたちが歌っている曲は、「花は咲く」でした。昨日のことですが、朝日新聞のネットの記事で、「『花は咲く』歌詞一部変え 生者の視点に」という記事を読みました。歌の最後の部分、「何を残しただろう」ではなくて、「何を残すだろう」なのですね。未来の「希望」を語っているわけだ。素敵ですね。下は記事からの引用です。

作曲者で仙台出身の菅野よう子さん。「4年が経ち、自分もやっと一歩立ち上がってみようという気分になった。そこで初めて曲の最後で、何を残すだろう、と言えた」「東北の人が一歩前へ進む勇気に、寄り添えたらと思う」と語っている。作詞者の岩井俊二さんにも相談し、賛成してもらったという。

「花は咲く」は2012年3月から放送され、千昌夫さん、西田敏行さん、荒川静香さん、中村雅俊さんら東北にゆかりのある人が歌い手を務めている。著作権料などは義援金にあてられる。被災地でも、仮設住宅の催しや学校などで広く歌われてきた。

仙台出身の岩井さんは震災後、石巻の先輩が「僕らが聞けるのは生き残った人間の話。死んでいった人間たちの体験を聞くことはできない」と語った言葉に背を押された。死者の思いに想像力を働かせて、詞を書き上げたという。

〈歌詞が変わった部分〉

花は 花は 花は咲く

いつか生まれる君に

花は 花は 花は咲く

わたしは何を残しただろう→わたしは何を残すだろう

■ところで、殺風景な仕事場なのですが、昼休みの時間帯、政策学部の 只友先生がお弁当を持って遊びに来てくれました。只友先生、ありがとうございました。何のお構いもできなかったので、これではいかんと、コーヒーとお茶飲めまる道具を、大学の近くにあるホームセンターで揃えました。食器もきちんと洗えるようにしました。電気ポットは研究部にあったものです。新品のようですが、どなたも使っておられないので、お許しをいただき使わせていただくことにしました。ちなみに、メニューは2種類 。有機栽培コーヒーと万能茶です。こういうことをfacebookに書いたら、政策学部の深尾先生からも「今度コーヒー飲みにうかがいま~す!」というメッセージが届きました。皆さん、お忙しいでしょうが、ぜひぶらりとお気軽にお立ち寄りください。コーヒーを飲みながら、部署を超えた連携のなかで、私たちは「何を残すだろう」ということを語りあえればと思います。