202年度の「地域エンパワねっと・大津中央」

社会共生実習「課題発見×課題解決」の3つの実習の報告会

■昨日の午前中は、社会学部の教育プログラム「社会共生実習」の10のプロジェクトのうち、「課題発見×課題解決」を目指す3つの実習、「地域エンパワねっと大津中央」、「地域エンパワねっと大津瀬田東」、「多文化共生のコミュニティ・デザイン~定住外国人にとって住みやすい日本になるには?~ 」のメンバーとお世話になった地域の皆さんにもご参加いただき、21名でオンラインのzoomで報告会を開催しました。

■先日の投稿にも書きましたが、「大津エンパワねっと」の時代は、中央学区と瀬田東学区の2つの地域で、たくさんの学生グループが、それぞれ地域の皆さんとの交流の中で発見した課題に取り組んでいました。全体授業といっていましたが、たびたび全員が集まってグループワークにも取り組んでいました。そのような授業運営で、グループ同士で相互に学び合うことも多々ありました。異なるテーマに取り組みながらも、全体としては「自分たちはエンパワ生」という一体感がありました。

■今は、そうやって相互に学び合ったり、一体感をなかなか感じることはありません。ということで、少なくとも「課題発見×課題解決」を目指す3つの実習だけでも交流してみようということで、今回の報告会が実現しました。コーディネートくださった川中大輔先生、ありがとうございました。

■今日は、zoomのブレイクアウトルームという機能を使い、5人ほどのグループに分かれて話をしました。そこで、異なるプロジェクトに参加している人たちですが、共通する指摘をされていることを確認しました。多くの学生の皆さんのように、普通に大学で授業を受けて、普通にアルバイトをして…そういった学生生活をしているだけだったら、絶対に出会うことのなかった人たちに、このプロジェクトを通して出会うことができた…そのこと自体が自分にとっては大切な経験だったというのです。なにか、すごくナイーブな意見のように思われるかも知れませんが、私はこの学生の感覚がよくわかります。ましてや、履修している学生の中心は2回生、入学と同時にコロナ感染拡大が始まり、授業がオンラインになってしまったのですから…。こんなことをお互いに話すことで、異なるプロジェクトではあっても、お互いに共通する経験をしているんだなと思えたこと自体も、とても大切だと思いました。

7年前の卒業式の時に

■2015年の3月20日は、卒業式でした。その日、地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」の5期生が集まりました。そしてみんなで記念の集合写真を撮りました。素敵な写真でしょう。

■当時、「大津エンパワねっと」は、2回生の後期(4セメスター)から3回生の前期(5セメスター)にかけて開講されていました。今は、2回生の前期と後期(3・4セメスター)なので、半年はやまっています。さらにその後、カリキュラムの改革の中で「大津エンパワねっと」は「社会共生実習」となりました。大津市内の中央学区と瀬田東学区で取り組まれている「大津エンパワねっと」は、「社会共生実習」というプログラムのひとつプロジェクトになりました。当時、2つあった社会福祉関連の学科を現在の現代福祉学科1つに統合し学生定員を削減することと、「大津エンパワねっと」を「社会共生実習」にしていくことが同時に行われました。この一連の変化に伴う諸々についてここでは説明することはできませんが、ひとつだけ。

■「大津エンパワねっと」の時代は、中央学区と瀬田東学区の2つの地域で、たくさんの学生グループが、それぞれ地域の皆さんとの交流の中で発見した課題に取り組んでいました。全体授業といっていましたが、たびたび全員が集まってグループワークにも取り組んでいました。そのような授業運営で、グループ同士で相互に学び合うことも多々ありました。異なるテーマに取り組みながらも、全体としては「自分たちはエンパワ生」という一体感があったのです。前期と後期の最後には、地域の皆さんをお招きして、年に2回報告会を開催し、地域の皆さんからご意見や有益なコメントをいただきました。これも非常に大切だったように思います。まあ、以上のような取り組みがあったからこそ、このような記念の集合写真をみんなで撮ることができたのです。

■今、「社会共生実習」には、このような一体感を感じることはありません。言い換えれば、同じ教育プログラムで学んだ仲間という意識が涵養されていません。それぞれの教員が指導する個別プロジェクトの枠の中に閉じてしまっています。もちろんグループ間のコミュニケーションもありません。このことについても、いろんな意見があるとは思います。もし指導する教員の意識が、自分のプロジェクトにだけに向いていれば、こういうことは面倒なことでしかありません。しかし、そのような実習は、誰のための、何のために取り組んでいるのか…ということになります。もしそういう方向にこの実習が進んでいくのならば、私個人は、よくない傾向だと思います。

■社会学部は2025年に瀬田キャンパスから、大学本部のある深草キャンパスに移転します。その移転に伴い、新しいカリキュラムが始まります。現在の「社会共生実習」は、新しいカリキュラムの中で重要な柱となります。現在、新しいカリキュラムの中で、この「社会共生実習」をどのようなものにしていくのか、どう位置づけるのか、その辺りのことについて若い教員の皆さんと議論をしています。「社会共生実習」の中にある、あるいは見えている課題にきちんと対応しながら、新しいカリキュラムを実現できればと思っています。うまくいけば良いなあと思っています。思いますというのは、私自身は、定年退職してしまうことから、新しいカリキュラムの中で3回生から始まる実習を担当することはできません。長らく地域連携型教育プログラムに関わってきましたが、その点が残念で仕方がありません。でもまあ、仕方がありませんね。こればっかりは。

■ただし、お世話になった地域の皆さんとは、学生が地域に入って活動する「大津エンパワねっと」から、地域の皆さん自身が活動する「大人エワパワねっと」にしていきましょうと話をしています。そういう点では、こちらもこれからが楽しみかな。うまくいったら良いなと思います。

2021年度 社会共生実習活動報告会

■金曜日2限は「社会共生実習」。普段は、担当している「地域エンパワねっと・大津中央」の指導をしているのですが、今日は、この「社会共生実習」で開講されているすべてのプロジェクトチームの学生たちが集まり、活動報告会を開催しました。全部で10チームの報告を聞かせていただきました。

■金曜日2限は「社会共生実習」。普段は、担当している「地域エンパワねっと・大津中央」の指導をしているのですが、今日は、この「社会共生実習」で開講されているすべてのプロジェクトチームの学生たちが集まり、活動報告会を開催しました。全部で10チームの報告を聞かせていただきました。

■昨年から新型コロナの感染拡大の波が続き、社会共生実習のどのプロジェクトチームも思うように活動できませんでした。サーファーは大きな波を求めていきますが、私たちは逆に大きなコロナの波を避け、大きな波の隙間でなんとか活動を行ってきました。困難な状況のなかで、学生の皆さんは、よく頑張ってこられたなと思います。なんとか無事に今年度の「社会共生実習」を終えることができて、教員としてもほっとしました。

■ところで、大学の教育の場では、しばしば「きちんと単位を取っているか」という言い方を耳にします。まるで、単位を取ること自体が目的かのようです。大学が定めたカリキュラムの枠組みのなかで、単位の取りやすさという「コスパ」の物差しだけで単位を積み上げているかのようです。もちろん単位という考え方やカリキュラムの存在を否定するわけではありませんが、学びの主体性が伴わなければ、まるで「工場のオートメーションでどんどん製造されていく商品」のようになってしまいます。それでよいのでしょうか。

■おそらく、社会共生実習を履修している学生の皆さんは、このようなイメージの中に自分が吸い込まれていくことを拒否し、吸い込まれることがないように頑張っている方たちだと思います。そして、与えられたカリキュラムのなかに、自分の学びを立ち上げようとされている方たちだと思います。頑張ってください。応援します。

■今日の報告は、どちらかといえば、活動のプロセスや活動で生み出された成果を中心としたものでした。しかし、そのような成果を生み出す活動に取り組むことのなかで、自分自身に、プロジェクトの他のメンバー、そして学外の地域の皆さんとの関係に、さらには社会と自分との関係に、なにか素敵な変化が生まれてきてはいないでしょうか。この1年の活動を振り返りながら、そのことを改めて考えてみてほしいと思います。

■3段目右の写真は、中日新聞の記者さんが取材されているところ。最後の写真は、指導した「あつまれ!みんなで作る絵本館」のチームです。

「社会共生実習」報告会

「あつまれ! みんなで作る絵本館」(2回目)

■「あつまれ!みんなで作る絵本館」(龍谷大学社会学部社会共生実習)、昨日と今日、先月に続き2回目のイベントを開催しました。中央学区の地域の皆さん、中央小学校や幼稚園の皆さんに、たくさんの絵本をご寄付いただきました。場所は、大津市役所の「まち家オフィス結」をお借りしています。ボランティアの皆さんによるマジックショーとお話し会を開催します。学生達は、ペーパーツリーやクリスマスリースをつくる工作コーナーを担当します。「まち家オフィス結」(大津市京町1-1-46)。

■2日目は読み聞かせのボランティア団体の皆さん(「膳所おはなし文庫」さん)が、お手伝いくださいました。ありがとうございました。こちらの団体、私が知らなかっただけで、地域ではとても有名な団体なのだそうです。50年ほど活動を続けておられます。赤ちゃんたちも、読み聞かせの声に耳を傾けている様子に驚きました。もちろん、1歳になる前の赤ちゃんですから、言葉が理解できているわけではないと思いますが、きっと何かが伝わっているのですね。

■2日目は読み聞かせのボランティア団体の皆さん(「膳所おはなし文庫」さん)が、お手伝いくださいました。ありがとうございました。こちらの団体、私が知らなかっただけで、地域ではとても有名な団体なのだそうです。50年ほど活動を続けておられます。赤ちゃんたちも、読み聞かせの声に耳を傾けている様子に驚きました。もちろん、1歳になる前の赤ちゃんですから、言葉が理解できているわけではないと思いますが、きっと何かが伝わっているのですね。

■今日は、小さな赤ちゃんを連れた若いお母さんとお父さんがお越しくださり、「絵本館」を親子で楽しんでおられました。若いお母さんお父さんとお話しもさせていただきました。お話を伺いながら、週末、自宅の近くに、いろんな方達と出会ったり交流できたりする楽しい場が必要なんじゃないのかなあ、そのような場が求められているのではないのかなと思いました。

■2日にわたって開催された「絵本館」に、フルに参加してくれたMちゃん(小2)のこともご紹介しておきます。Mちゃんは、先月開催した「絵本館」にも来てくれました。絵本を読んだり、工作をしたり、大学生のお兄さんお姉さんとお話をすることが楽しくて、今回はお父さんと一緒に参加してくれました。

今回の「絵本館」を盛り上げるために、自分の家にある絵本を持ってきてくれたり、小さな子どもたちが大好きなアンパンマンのイラスト入りの手作りカードを作ってくれたり(私はおじいさんですが、カレーパンマンを書いてもらいました)、また「まち家オフィス結」のスタッフの皆さんにお礼の手紙も書いてくれました。年下の子どもたちと遊ぶ風船を使ったゲームを即興で考えてくれたりもしましたね。半分、スタッフみたいな感じです(^^;;。Mちゃんは、来月以降も「絵本館」が開催されることをとっても期待しています。さて、どうなるかな。学生の皆さんや地域の皆さん、そして今回場所を提供してくださった市役所の職員の皆さんと、よく相談をしたいと思います。

■今回「絵本館」を企画・運営した学生の皆さん、いろんな経験をすることで、自分に中に眠っていた力に気がついたのではないかと思います。次回の授業では、一連の活動の「振り返り」をする予定にしています。

■そうそう、もうひとつ。この「絵本館」のこと、読売新聞でも取り上げてくださいました。そして、その記事を、1人の学生が小学校1年生の時にお世話になった担任の先生が読んでくださったようです。今日はその担任の先生が、その学生に会うためにわざわざ「絵本館」にお越しくださいました。素敵なことだな〜と思います。

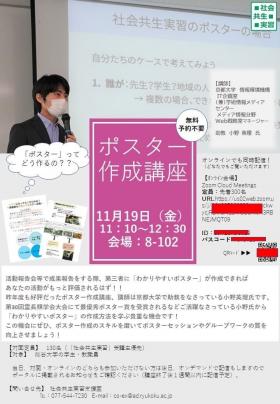

社会共生実習「ポスター作成講座」

■金曜日の2限は、社会共生実習で私が担当しているプロジェクト「地域エンパワねっと中央」の授業です。今日は、「地域エンパワねっと中央」以外の他のプロジェクトの皆さんも集まって、ポスター作成講座が開催されました。講師は、昨年に引き続き、京都大学情報環境機構の小野英理先生です。開催趣旨は、以下の通りです。

■金曜日の2限は、社会共生実習で私が担当しているプロジェクト「地域エンパワねっと中央」の授業です。今日は、「地域エンパワねっと中央」以外の他のプロジェクトの皆さんも集まって、ポスター作成講座が開催されました。講師は、昨年に引き続き、京都大学情報環境機構の小野英理先生です。開催趣旨は、以下の通りです。

活動報告会等で成果報告をする際、第三者に「わかりやすいポスター」が作成できれば あなたの活動がもっと評価されるはず!! 昨年度も好評だったポスター作成講座、講師は京都大学で助教をなさっている小野英理氏です。 第30回霊長類学会大会にて最優秀ポスター賞を受賞されるなどご活躍なさっている小野氏から 「わかりやすいポスター」の作成方法を学ぶ貴重な機会です! この機会にぜひ、ポスター作成のスキルを磨いてポスターセッションやグループワークの質を 向上させましょう!

■社会共生実習では、活動報告会を開催しています。この報告会では、次年度以降に「社会共生実習」を履修してみたい学生の皆さんや、他のプロジェクトの皆さん、そして地域の皆さんを対象に、ポスターを作成して、自分たちが取り組んできた活動や、その成果を伝えることになっています。ところが、実際にポスターを作成しようとすると、多くの皆さんは戸惑ってしまうわけです。「ポスターって、どうやって作れば良いのかな」ということになります。また、我流でポスターを作成できたとしても、読む人にはうまく伝わらないことがあります。せっかく頑張って活動して成果も残してきたのに、とても残念なことですよね。「自分たちの活動について何も知らない人にも、きちんと伝わるような工夫」が必要になるのです。今日は、ポスターを作成する際に前提となる基本的な考え方をわかりやすく整理していただくとともに、具体的なポスター作成のテクニックについてご講義いただきました。

■おそらく、こういうポスターを作成する能力って、大学を卒業した後、企業等で働く際にもきっと役立つのではないかと思います。

【追記】講師の小野先生、お薦めのサイトです。基本的なデザイン手法を学ぶためにとても参考になるサイトとのことです。

伝わるデザイン 研究発表のユニバーサルデザイン

「あつまれ! みんなで作る絵本館」

■社会学部の地域連携型教育プログラム「社会共生実習」で、私が指導している「地域エンパワねっと中央」を履修している学生たちが、「あつまれ!みんなで作る絵本館」というイベントを、11月6日(土)・7日(日)の両日に、大津市役所の「まち家オフィス結」(大津市京町1-1-46)を会場に開催しました。親子の皆さんが、何組も集まってこられました〜。(後で、本文の続き書きます)

■大学のホームページにも記事が掲載されました。

https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-9466.html

■以下は、プロジェクト「地域エンパワねっと・中央」を含む地域連携型プログラム「社会共生実習」を紹介する動画です。

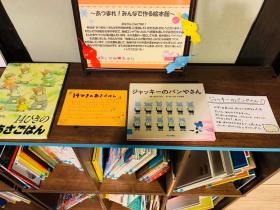

地域エンパワねっと中央「あつまれ!みんなで作る絵本館」

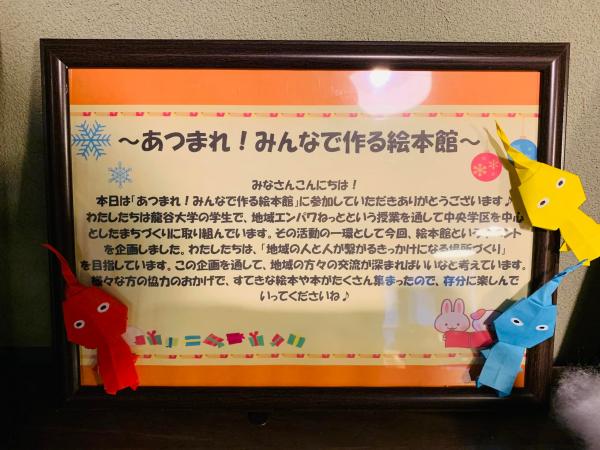

■大津市役所の「まち家オフィス結」(大津市京町1-1-46)を会場にして開催する「あつまれ!みんなで作る絵本館」、昨日より始まりました。龍谷大学社会共生実習・地域エンパワねっと中央の学生たちの取り組みです。ホームセンターで購入したカラーボックスを絵本の本棚にして使っています。この取り組みのコンセプトについては、額に入れて説明してあります。もちろん、親子で絵本を楽しんで欲しいということもありますが、絵本を通して、親子の間で交流が生まれたらなあ…という思いとともに企画されています。カラーボックスの上には、ちょっと秋らしい飾り付けもされていますね。

■大津市役所の「まち家オフィス結」(大津市京町1-1-46)を会場にして開催する「あつまれ!みんなで作る絵本館」、昨日より始まりました。龍谷大学社会共生実習・地域エンパワねっと中央の学生たちの取り組みです。ホームセンターで購入したカラーボックスを絵本の本棚にして使っています。この取り組みのコンセプトについては、額に入れて説明してあります。もちろん、親子で絵本を楽しんで欲しいということもありますが、絵本を通して、親子の間で交流が生まれたらなあ…という思いとともに企画されています。カラーボックスの上には、ちょっと秋らしい飾り付けもされていますね。

■集まった絵本は、昨日で378冊。それぞれのご家庭でいらなくなった絵本を、中央学区の幼稚園、小学校、自治連合会の皆さんに呼びかけてご寄付していただきました。幼稚園と小学校で148冊、地域からは230冊の絵本(児童書を含む)をご寄付していただきました。素晴らしいです。すごいことですよね。本当に、地域の皆さんには感謝しかありません。ありがとうございます。11月6日と7日はイベントも開催しますよ。どうぞ、皆さん、お近くを通りかかったら立ち寄って見てください。「まち家オフィス結」は、どなたでもご利用できます。

地域エンパワねっと・中央「あつまれ!みんなで作る絵本館」

■指導している社会学部の社会共生実習「地域エンパワねっと・中央」の取り組み、履修している学生たちが頑張って進めています。この「あつまれ!みんなで作る絵本館」は、多くの皆さんに、今は読まなくってしまった本棚の片隅や押入れで眠っている絵本(児童書も含む)を持ち寄っていただき、大津市役所の「町家オフィス結」を会場に、11月と12月にそれぞれ2週間、親子で気軽に立ち寄って交流することのできる場所、「絵本館」を開設しよう…そのような企画です。

■中央小学校の児童の皆さん、中央学区にお住まいの皆さん、龍谷大学の教員の皆さんにもご協力いただき、すでにけっこうな冊数の絵本が集まっていますが、まだまだ頑張って集めています。絵本が自由に読めることに加えて、期間中の土日には、読み聞かせや工作などのコーナー的なイベントも用意されています。楽しいイベントになったら良いなと思います。「町家オフィス結」のスタッフの皆さんも応援をしてくだいます。ありがとうございます。私も授業の合間に時々様子を見に行きますし、土日に実施されるイベントでは学生の皆さんのお手伝いをしようと思っています。上の画像は、中央学区の自治会に配布する予定のチラシとポスターです。それぞれ個性的ですね。うまく作れているなあと感心しています。

■もし、このブログの記事をお読みの方で、「家にある寄付しても良いよ」「いらないのがあるから使って」という絵本がありましたら、龍谷大学瀬田キャンパス6号館社会共生実習支援室、あるいは大津駅や浜大津駅から10分弱の距離にある「町家キャンパス結」までお持ちいただけますでしょうか。どうぞ、よろしくお願いいたします。