初詣と地震

▪️1月1日の元旦の16時10分頃、自宅がガタガタ揺れ始めました。地震だということはすぐにわかるわけですが、いつもと違って揺れの時間がく長く、少し血の気が引くような思いでした。気分も少しだけ悪くなってしまいました。テレビを視ると、能登半島で地震が発生し、津波も能登地方には津波警報が発令され、そのうちに大津波警報が発令されることになりました。能登半島やその近くだけでなく、北は北海道から南は九州までの日本海側には津波警報が発令されました。

▪️震度7ということで、地震の被害が甚大であることは予想できましたが、次第に現地からの映像が届くようになり言葉を失いました。道路はうねり割れて避難の移動も困難な場合があることがわかりました。建てられてから時間が経過したと推測される古い家々がひどい被害を受けていました。加えて、火災です。報道では、輪島の市街地が200棟が全焼したとのことです。言葉が出てこないのですが、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。現時点で30人の方達がお亡くなりになっています。被害のひどい能登半島の先端地域まで、救援の手ができるだけ速やかに届くことを願っています。

▪️知人にも北陸地方で暮らしている方達がおられます。そのうちのお1人が、facebookにご自宅の様子を投稿されていました。室内の本棚が倒れ、書籍が散乱し、引き出しも飛び出していました。相当な揺れだったのだと思います。幸いなことに、知人は無事だったようです。もうお一人の方のご実家は、海の近くだそうで、強い揺れと津波警報で家屋の状況等確認する間もなく、皆さんで避難されたようです。ご家族や地元の方達は怪我もなくご無事とのことでした。元々、よく地震の起こる場所だったようですが、ここまで大きく、そして津波が発生するようなことが起こるとは想像しておられなかったようで、ショックを受けておられました。もう1人の研究仲間のご実家も石川県なのですが、こちらはまだ連絡が取れません。大丈夫かなと心配しています。

▪️そのようなことが起こるなどと予想できるはずもなく、天気も良かったので、初詣に出かけました。私が住んでいるのは大津市の新興住宅地なんですが、住宅地になる前は、近くの農村の里山でした。ということで氏神様はこちらかなと思う神社に毎年、初詣でお参りしています。清々しい気持ちになる良い神社です。坂を登ったところに境内があり、反対側には琵琶湖の南湖が見渡せます。社殿は昨年、新しく造り替えられました。神社の社殿を取り囲むように森があります。いつも思うのですが、こちらは何か「気」を感じるんですよね。しかし、新年のそのような清々しい気持ちも、氏神様には大変申し訳ないのですが、地震の発生でどこかに吹き飛んでしまいました。

2024年 今年もよろしくお願いいたします。

▪️皆様、本年もよろしくお願いいたします。私が暮らしているあたりは、時々、少し日差しもありますが、雨も少し降っています。何かはっきりしない天気です。皆様のお住まいのところはいかがでしょうか。

▪️書斎を少しは快適にと思い、書籍や資料の整理をしていると、新聞の切り抜きが出てきました。哲学者・鷲田清一さんの「折々のことば」という新聞のコラムの切り抜きです。

「我々は先祖から土地を受け継ぐのではない。子どもたちから土地を借りるのだ」 アパッチの格言

英国の思想家、R.クルツナリックは、北米のこの民族の言い伝えを引き、私たちが「よき先祖」であったかを最終的に評価するのは、未来のすべての子どもたちなのだと言う。遺産とはつまり、「残す」ものでなく、家族や労働者、市民みなで「育てる」ものだと。社会遺産や災害遺構などについても同じことが言えるだろう。『グッド・アンセスター』(松本紹圭訳)から。(2022.8.5)

▪️以下は、『グッド・アンセスター』の著者であるローマン・クルツナリックのTEDでのスピーチです。

「良いご先祖様になるために」ローマン・クルツナリック

▪️気候変動、パンデミック、戦争。加速化する人口減少、超超高齢化、少子化。社会を支えている基盤が少しずつ崩れていくかのようです。温暖化で崩れていく南極大陸や北極圏の氷河のように。明日我が家にやってくる孫のひなちゃんやななちゃん。彼女たちに子どもが生まれたら、私にとってはひ孫になりますが、未来に生まれてくるひ孫の世代から、私や私たちの世代は「グッド・アンセスター」(良いご先祖様)と評価されるでしょうか。どうすれば、将来世代に負の遺産を押し付けるような「未来の植民地化」を防ぐことができるのでしょうか。クルツナリックのいう「時の反逆者」になることができるのでしょうか。心の中は、今日の天気のようにはっきりせず、もやもやしてきます。「グッド・アンセスター」と評価されるために、残りの人生でできること、具体的にはどのようなことでしょうね。もう少し、焦点をはっきりさせて、解像度を上げて、加えて優先順位もきちんとつけて生きていきたいと思います

2023年、ありがとうございました。

▪️今日は大晦日です。少し寝坊をしましたが、大掃除に取り組みました。まず1階のリビング等の床を掃除して、窓を拭いて。2階の部屋の掃除をして、窓も拭いて。自分の書斎も整理整頓をして。私としてはかなり丁寧に掃除したので、昼前から夕方までかかってしまいました。小さな家なんですけどね。

▪️そうやって大掃除をしていると、いろいろ気がつくことも出てきます。室内灯の埃が気になったり、その埃の掃除をしていたら電球が切れていることに気がついて…。上の方だけではありません、下の方も。リビングの床を拭いていたら、椅子の足のソックス(わかりますか)がゆるゆるになっているのに気がついて…。あわてて近くのホームセンターに駆け込みました。今日は大晦日で18時半で閉店だとか。まあ、なんとか大掃除を終えることができました。もっと計画性のある性格だったらね、こんなことにはならないんですけど。定期的に仕事や生活の「棚卸し」をする必要があるということですね。あと、高校の同窓会に出席したからかもしれませんが、今日のような大掃除は幾つまでできるんだろうなあと…2階の窓を拭きながらちょっと不安になってきました。

▪️19時頃から年越し蕎麦をいただきながら、NHKの「紅白歌合戦」を視ていました。知らない若者ばかりで…、録画している番組に切り替えました。まあ、大掃除も無事に終えてちょっと落ち着いてきましたかね。なんとかお正月を迎えることができそうです。年賀状を出していた頃は、まだまだバタバタが続いていましたが、今はもう失礼させていただいています。ということでして、皆様、今年もいろいろお世話になりました。歳を重ねるたびに、今までできていたことができなくなっているように思います。皆様に支えていただいて、なんとかなっているのかもしれません。どうか引き続きお支えください。よろしくお願いいたします。

▪️ 1月2日には、娘の家族がやってきます。もちろん、ひなちゃんとななちゃんも。3日は、奈良で親族の皆さんとの新年会です。毎年恒例の行事です。正月らしい正月を過ごします。しかし、5日からは仕事に戻ります。卒論の指導です。いやはや…。

▪️話は変わります。このブログをご覧いただいている方はご承知のことと思いますが、私は龍谷大学吹奏楽部の部長をしています。龍谷大学吹奏楽部は、4回連続で吹奏楽コンクールで金賞、金賞を受賞した大学の中でも、一番高い評価をいただいてきました。大変、部長をさせてもらっていることに誇りを感じています。もちろん私は音楽的には何も貢献できません。ただいるだけの部長です。まあ、大学の課外活動の部長(あるいは顧問)ってそんな感じなのかもしれません。ただ、何か問題が発生したときには、もちろん先頭に立って部を支えます。その覚悟でいつも部長をしています。それが大切な仕事になります。

▪️吹奏楽部の運営のために、部長・副部長、監督・コーチ、そして学生の代表である幹事長や副幹事長、そして補佐をされている学生の皆さんとLINEグループを作っています。先ほど、幹事長の大島拓巳さんから投稿がありました。1年間を振り返っての挨拶のメッセージでした。「これからはOBとして、一番近くで応援させていただきます! 」という言葉で締めくくられていました。嬉しいですね。そして、その後に「大島拓巳が退出しました。」のメッセージも。これから、続々と、「〜が退出しました。」のメッセージが出てくるはずです。とても寂しい気持ちになります。

▪️このXへのポストは、龍谷大学吹奏楽部のものです。ぜひ、ご覧ください。部訓の「音楽・感謝」の原点に大切にした投稿です。

2023年も残り数時間となりました。

今年もたくさんの方々に支えていただき、多くの演奏会を無事終えることが出来ました。

本当にありがとうございました。来年度も、より多くの方々に素敵な音楽をお届けできるよう、感謝の気持ちを忘れず頑張って参りますので、2024年もよろしくお願いいたします! pic.twitter.com/hOc1xtfRqs

— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) December 31, 2023

兵庫高校64陽会の同窓会

▪️昨日は18時から、神戸で高校時代の同級生が集まるイベントがありました。兵庫県立兵庫高等学「64陽会」の同窓会です。私たちの高校全体の同窓会組織は「武陽会」といいますが、それとは別にそれぞれの学年の同窓会組織を、兵庫高校の前身である戦前の旧制第二中学校の1期生から数えた数字で「◯陽会」と呼んでいます。私たちは、64期生になるので「64陽会」になります。今回は、高3の時のクラスメイトにお声掛けいただき参加することができました。

▪️私は、高1の2学期に試験を受けて、広島県立皆実高校から兵庫高校に編入しました。人生で一番頭脳が冴えていた時代だと思いますが、試験に合格することができました。私個人は自ら進んで編入したいわけではなかったのですが、父親の転勤で仕方なく…。もし、編入試験に合格していなかったら、人生は大きく変わっていたと思います。たぶん。

▪️ということで、私は「転校生」でした。何度も転校してきたので、特に不満はありませんでしたが、中学時代からの仲間がいる同級生の皆さんとは、少し違っている感じがありました。神戸は生まれた土地ではありますが、いたのは5歳になるまでで、16歳で故郷に戻ってきても、どこか知らない土地に来たという感覚がありました。とはいえ、入学時期が半年ほど違うだけですから、同級生には「ウェルカム!」な感じで迎え入れてもらえたように記憶しています。それでも、自分は同級生の皆さんとは異質なところを感じていました。それは、「転校生」の性(さが)のようなものなのかもしれません。

▪️昨日は、わざわざ卒業アルバムを持参して参加しました。記憶にある方たちとはすぐに、記憶にない方とも、アルバムを通してお話ができました。もっとも、多くの皆さんは(自分も含めて)アルバムに写っている高校生当時とは、ずいぶん「変化」しているわけで…。しかし、変化している同級生から、たくさんお声がけをいただきました。また、じっくりお話をすることができました。「転校生」としては、とても嬉しかったです。また、こういう同窓会が企画されるそうなので、ぜひとも参加したいと思います。今日は、いろいろ懐かしい歌を同級生と一緒に歌う企画もありました。山本コータローの「岬めぐり」、懐かしかったです。今日は、団塊の世代の皆さんが経験された「歌声喫茶」の意味がよ〜くわかりました。

▪️写真についても、少し説明をしておきましょう。トップの写真、同級生の炭谷吏一さん(左)のバンドの演奏です。炭谷さんはずっと音楽に取り組んでこられてきました。高校在学中から、お兄様とご一緒のフォークグループでプロデビューされていたからです。フォークといっても、あえていえば、パンクっぽいフォークでしょうか。昨日は、委員長としても、会場を盛り上げるミュージシャンとしても、大活躍されました。ご自身のライブステージの後は、私たちの高校時代に流行した歌を、会場全体で一緒に歌うことができました。少し前に「歌声喫茶」と書いたのはそういうことなんです。

▪️同級生の皆さんとは、いろいろお話をすることができました。同じテーブルの方はもちろんですが、わざわざ私に話をしにきてくれる方もおられました。ありがたいことですね。私たちは今年度で65歳になったか、これからなりまります…かなんですが、このような同窓会では、ここまでいろんな人生があったことを、お互いに知ることになります。もちろん、細かなことはわかりませんが、それぞれのこれまでの人生全体を感じ取るような感じでしょうか。これって大切なことなのかなと思います。また、これは同総会では「あるある」の話ですが、身体の不調とか、親の介護とか、どうしてもそういうことが話に出てきます。私のテーブルでは歯が抜けたのでインプラントしたとか、いろいろそういうのがあります。こういうのも、できればないほう方が、健康な方が良いわけですが、お互いの老いを確かめ合う、つまり「みんな、同級生は同じだね〜」という気持ちになれるのは、良いことなのかなと思っています。65歳を迎えた私たちが、残りの人生を、お互いに支え合うような気持ちになれるからです。

2023年のクリスマス

▪️昨日の晩、大学時代の同級生Iくんからこの写真がe-mailで送られてきました。Iくんとは、大学オーケストラで同期でした。私はバイオリン、彼はホルンを吹いていました。卒業した後は、彼はどういうわけか日本風に年賀状ではなくて、クリスマスカードを送ってきてくれました。その多くは、ハワイから送られてきたものでした。

▪️昨日の晩、大学時代の同級生Iくんからこの写真がe-mailで送られてきました。Iくんとは、大学オーケストラで同期でした。私はバイオリン、彼はホルンを吹いていました。卒業した後は、彼はどういうわけか日本風に年賀状ではなくて、クリスマスカードを送ってきてくれました。その多くは、ハワイから送られてきたものでした。

▪️Iくんは、卒業後、フルマラソンにハマりました。特に、12月は毎年のようにホノルルマラソンを走っていました。私も、2017年にホノルルマラソンを走ったのですが、その時、偶然にもIくんと出会うことになりました。Iくんはその時点ですでに23回もホノルルマラソンを走っていて、この年は、大会運営のボランティアとして参加していました。その時のことは、「2017ホノルルマラソン」という投稿に書いています。もしよろしければ、お読みください。この時は私は、早期退職されましたが、以前同僚であった原田達先生や息子と一緒に走りました。良い思い出です。

▪️Iくんのメールには次のようなことが書かれていました。「僕の方はマラソンの全国行脚がようやく15都県終わったところでまだまだ先は長いです。琵琶湖マラソンも一般開放されたので近々走りたいと思いますが東京マラソンが当選したので今回はパスしました。脇田さんはホノルルの後走ったりしていますか?」。ああ、残念ですね。ホノルルマラソンは、良い思い出なのですが、その後、私はフルマラソンを走らなくなってしまいました。今から思えば残念なことです。また、走ってみようかな。ウルトラウォーキングで100kmを歩いていますが、フルマラソンは私の場合、相当練習をしなくては走ることができません。どうしよかな。しかし、Iくんは1道1都2府43県のマラソン大会を全て走ろうと計画しているようです。驚きました。すごいですね。

▪️さて、Iくんからの写真は、東京のスカイツリーを写したものです。これって、クリスマスと関係しているのかな。調べてみると、11月9日(木)からはイルミネーションがスタートしており、東京スカイツリータウン全体を約46万球のきらびやかなイルミネーションが彩ってこのようになっているらしいのです。すごいですね。今日は、最終日、プロジェクトマッピングも行われるようです。

▪️今朝、娘から動画が届きました。サンタクロースからのプレゼントをリビングで見つけて喜んでいる孫たちの動画です。上の孫は小一で、周りの友達からはサンタクロースについていろいろ聞いているようです。動画には、「11月ごろはサンタの存在を怪しんでいましたが、昨夜はサンタさんを出迎えるために率先して部屋を片付けるなどしていました。まだもう少し信じていてほしいなぁ」という娘のコメントが添えられていました。もう娘たちのようにクリスマスをお祝いする習慣は、我が家では消えてしまいましたが、クリスマスになると、母校・関西学院大学のことをいろいろ思い出しまます。これは、YouTubeにアップされたクリスマスの動画です。母校は、こういう学外に対しての情報発信が上手になりましたね。同窓生は反応します。そのあたり、私が在籍していた頃とは、違っているように思います。

クリスマスリース

▪️我が家の玄関です。家族がクリスマスリースを作りました。クリスマスっぽくなりました。ちなみに、我が家は誰もクリスチャンではありませんが、キリスト教の学校にはいました。特に私は子どもの頃、カトリックの幼稚園や小学校に通っていたので、クリスマスに限らず、キリスト教に関わる行事の思い出がたくさんあります。

▪️我が家の玄関です。家族がクリスマスリースを作りました。クリスマスっぽくなりました。ちなみに、我が家は誰もクリスチャンではありませんが、キリスト教の学校にはいました。特に私は子どもの頃、カトリックの幼稚園や小学校に通っていたので、クリスマスに限らず、キリスト教に関わる行事の思い出がたくさんあります。

▪️通っていたカトリック系の小学校では、主イエス・キリストのご降誕の物語「聖劇」が演じられました。学校内ではなく、市民会館のようなところで開催されました。通っていた学校は、中学や高校もあり、全校あげて「聖劇」で盛り上がりました。私が在籍していた時は、マリアやヨゼフは多分高校生が演じておられました。小学生は、かぶりものを着て羊の役をしていました。生まれたばかりのキリストは、さすがに人形だったように思います。そうそう、「聖劇」には必ず登場する東方の三博士、これも高校生か中学生が演じておられました。

▪️ちなみに私が育った家庭の宗教はキリスト教ではありませんでした。なのですが、クリスマスの頃になると、クリスマスツリーを飾り、クリスマスイブにはケーキを自宅で作っていました。そして七面鳥ではなく、チキン一匹オーブンで焼いてローストチキンにしていました。日本住宅公団の3K(4畳半2部屋+6畳1部屋+キッチン)の狭い間取りが自宅でした。Nat King Coleの歌うクリスマス関連の歌もレコードで聴くことになりました。毎年の恒例行事ですね。若い皆さんにはよく理解できないかと思いますが、プレーヤーの出力を、5球スーパーラジオ(5本の真空管が刺してあるラジオ…真空管もわかりませんかね、昔のことですから)につないで、ラジオをアンプがわりに使って聞いていました。レコードは、確かドーナツ盤でした。ぺらぺらのソノシートというのもありましたね。55年前の、高度経済成長期の頃の思い出です。

同期会

▪️昨日は、夕方、瀬田キャンパスでの4限の授業が終わったあと、大急ぎで大阪梅田に向かいました。瀬田キャンパスからだと、1時間半ほどかかります。昨日は、今から40数年前、大学生のオーケストラである関西学院交響楽団に所属していた同級生の皆さんとの飲み会でした。同期会ですね。普段、関西以外の場所や海外に住んでいる同級生が関西にやってきた時、こうやって同窓会を開催しています。みんな還暦はとっくに通り過ぎていますが、今時というか、男性陣は私も含めてまだ働いています。そして、昨日は7人が集まりましたが、このうちの4人が市民オーケストラで演奏をしています。大したものです。

▪️「脇田くんもやれば良いのに」と言われますが、とてもそのような気持ちの余裕がありません。でも、いつか市民オーケストラで演奏したいという希望だけは持ち続けています。退職したら、70歳が目の前に迫ってきます。70歳を過ぎても楽器が弾けるようにしておかないと…。

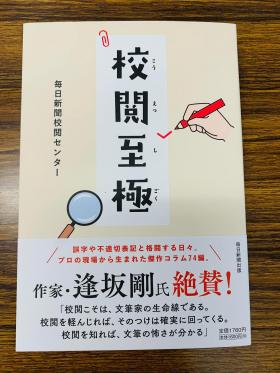

林田英明くんから『校閲至極』いただきました。

▪️私が北九州市戸畑区にある明治学園小学校に通っていた時、当時のクラスメイトだった林田英明くんから本が届きました。『校閲至極』ていうタイトルの本です。ええと、「恐悦至極」(きょうえつしごく)ではありませんよ。林田くんは、毎日新聞社で校閲記者をしておられます。そして、この毎日新聞社の校閲記者の皆さんが、2018年から『サンデー毎日』に輪番連載中のコラムのタイトルが、この『校閲至極』なのです。

▪️私が北九州市戸畑区にある明治学園小学校に通っていた時、当時のクラスメイトだった林田英明くんから本が届きました。『校閲至極』ていうタイトルの本です。ええと、「恐悦至極」(きょうえつしごく)ではありませんよ。林田くんは、毎日新聞社で校閲記者をしておられます。そして、この毎日新聞社の校閲記者の皆さんが、2018年から『サンデー毎日』に輪番連載中のコラムのタイトルが、この『校閲至極』なのです。

▪️今回、そのコラムが本になりました。『サンデー毎日』の方は連載が250回を超えたようですが、その中から74本が選ばれたようです。ちなみに、74本のうち14本が林田くんが執筆されたコラムです。この本と同封されていた林田くんからの手紙では、35本以上が収録されなかったので、続編の中に復活できたら良いなと書いておられました。ところで、この『校閲至極』というタイトル、林田くんが考えたのかなあと思っています。彼は、小学生の頃、駄洒落好きでしたから。

▪️facebookにも、ほぼ同じ文章を投稿しました。その時、最初はコラムではなくエッセーって書いていました。でも、エッセーではなくエッセイなんでしょうね。でも、林田くんが『サンデー毎日』に輪番執筆していたのは、エッセイではなくコラムなんですよね。難しいなあ〜。私の文章なんて、林田くんに見せたら校閲で真っ赤っかになるだろうなと思います。いや、それ以前にリジェクトかもしれません。

【追記】2024年1月10日

▪️本日、林田くんからの年賀状が大学に届いていました。そこには、こう書いてありました。

『校閲至極』の貴SNSでの紹介ありがとうございました。なお、「校閲至極」の命名は岩佐美樹氏によるもので、そこだけはお伝えしておきますね。

▪️本文では、本のタイトルを考えたのは林田くんかなと推測してそう書きましたが、違っていました。

孫の「七五三」

▪️今日は孫たちの「七五三」の日でした。「七五三」は、子どもが無事に成長していることを神様に感謝する行事です。医療が現在のように発達しておらず、衛生的にも不十分であった時代、生まれてきた子どもの死亡率は大変高いものでした。今は病気になってもしばらくすると元気になってくれます。本当にありがたいことです。親だけでなく、祖父である私もそう思っています。

▪️今日は孫たちの「七五三」の日でした。「七五三」は、子どもが無事に成長していることを神様に感謝する行事です。医療が現在のように発達しておらず、衛生的にも不十分であった時代、生まれてきた子どもの死亡率は大変高いものでした。今は病気になってもしばらくすると元気になってくれます。本当にありがたいことです。親だけでなく、祖父である私もそう思っています。

▪️今日は、朝7時半過ぎに大津の自宅を車で出発し、娘の家族が住む奈良にある写真館に向かいました。写真館に到着すると、2人の孫が着物の着付けや髪を整えているところでした。しばらくすると、娘の連れ合いのご両親もやってこられました。2組の祖父母も勢揃いしました。

▪️姉のひなちゃんは6歳。小学校1年生です。3月生まれなので、来年の年度末に7歳になります。放課後は学童保育に通っています。学童保育に通うことで、いろんなことができるようになりました。すごいのは、けん玉と一輪車です。けん玉も見事、一輪車もかなりの距離を走ることができます。自転車よりも一輪車の方が得意なようです。一輪車を漕いでいるところは動画でしか見たことがありませんが、すごいです。すごいですと書いてしまうと、「ジジバカ」と言われてしまうのでしょうが。はい、その通りです。

▪️妹のななちゃんは3歳です。保育園に通っています。ツンデレで少し人見知りです。でも、オチョケでもあります。おもしろいです。3歳ですが、いろいろ喋ることができるので驚いてしまいます。子どもの成長ってすごいですね。おじいさんは、衰えていくばかりです。ある方から、「孫が成長とともに少しずついろんなことができるようになっていく時、祖父(祖父母)は少しずついろんなことができなくなっていくのですよ」と教えていただきました。その通りだと思います。

▪️写真館では、たくさんの写真を撮ってもらいました。後日、その写真はアルバムになるのですが、今日は撮影した写真のスライドショーを拝見しました。以前も孫たちはこの写真館で撮影をしたことがあり、その時の写真も、スライドショーのところどころに加えられていました。孫たちが無事に成長してきたことを、より強く感じました。素敵なアイデアです。ちょっと、ウルっときてしまいますね。孫たちがもっと成長して、成人式を迎える時のことを想像してしまいました。その時まで、生きていることができるかどうか、こればかりはわかりませんが、想像するだけでウルウルっときてしまいました。私の人生の目標のひとつは、孫たちが成人した時に一緒に呑みに行くことなのです。実現するかな。したら嬉しいな。

▪️写真館での撮影が終わったうあとは、近くの大きな神社にお参りしました。姉のひなちゃんが3歳の時も、こちらにお参りしました。写真館の方が今日のメインイベントのように書いてしまいましたが、本当はこちらです。孫たちの記憶に残るでしょうか。私は「七五三」は5歳の時になります。5歳の時は、山口県の下関に暮らしていました。ということで、赤間神宮には、源平の壇ノ浦の合戦に敗れ、わずか8歳という幼さで入水された安徳天皇が祀られています。もちろん、5歳の私はそのようなことは知りませんでしたが。右の写真が、その時に撮影したものです。60年前の写真になります。

▪️写真館での撮影が終わったうあとは、近くの大きな神社にお参りしました。姉のひなちゃんが3歳の時も、こちらにお参りしました。写真館の方が今日のメインイベントのように書いてしまいましたが、本当はこちらです。孫たちの記憶に残るでしょうか。私は「七五三」は5歳の時になります。5歳の時は、山口県の下関に暮らしていました。ということで、赤間神宮には、源平の壇ノ浦の合戦に敗れ、わずか8歳という幼さで入水された安徳天皇が祀られています。もちろん、5歳の私はそのようなことは知りませんでしたが。右の写真が、その時に撮影したものです。60年前の写真になります。

▪️神社にお参りしたあとは、義母(孫の曽祖母)に会いに行きました。義母も曾孫たちの「七五三」を大変喜んでくれました。ご本人たちは、着物が窮屈のようでしたが、周りの大人たちにとっては可愛らしい着物姿の孫や曾孫を楽しめる大切な時なのかなと思います。おそらく、次に姉のひなちゃんの着物姿を見ることができるのは、ひょっとすると成人式の時になるのでしょうか。その時、はたして、若者は成人式に振袖を着るのかどうかもわかりませんし、成人式もあるのかどうかわかりませんけどね…。義母宅の後、最後は、少し遅い時間になりましたが、お祝いの食事会を持ちました。今月は、週末はいろいろ仕事が入っていましたが、今日は大切な時間を過ごすことができました。今日は真冬のようなとても寒い日でしたが、食事会の後は空は晴れてきていました。

今日の出来事

▪️今日の1限は、2回生の「基礎ゼミナール」。今日も2人の方に発表していただき、全員でディスカッションをしました。

▪️ 1人目の学生さんは、高校生の時に、特別養護老人ホームでアルバイトをしていた時の経験をもとに、介護現場が抱える問題について発表してくださいました。とても興味深い発表でした。個人的には、ずっと質問をしていたいくらいでした。特養でアルバイトを始めた背景、職場で勤務されている外国人の介護士さんのこと、ストレスが溜まりがちな職場の人間関係の問題、認知症で入所されている方ばかりの中で発生する日々の出来事、認知症の方への接し方、そして認知症の入所者の方の立場に立って考えることの大切さ…。とても勉強になりました。ぜひ、このテーマで3回生・4回生のゼミでご自身の研究を進めていただきたいなと思いました。

▪️ 2人目の方は、地方の自治体の首長や議員の成り手がいなくなっているという問題を取り上げておられました。事前の準備が少し足らない様子でしたが、これも大切な社会問題だなと思いました。介護士の現場の問題もそうなんですが、その背景には、すでに日本の社会が人口減少社会に突入しているという現実があります。そういう意味では、今日の授業にいた学生の皆さんの多くは、これから生きていかざるを得ない日本の社会の重い現実を感じ取ってくれたように思います。ただ、全員ではない…というのがちょっとね。残念ではありますが。まあ、仕方ありませんか。

▪️午後から、京都の深草キャンパスに移動して、留学生対象の「日本の社会・文化B」の授業でした。私は、教室でパソコンをプロジェクターに繋いで授業をするので、早めに教室に入ってその準備をします。留学生の皆さんは、その後に教室に入ってくるのですが、ほぼ全員「先生、こんにちは〜」と明るく挨拶をしてくれます。出身の国々を問わずです。そのあたりは、日本人の学生と、ちょっと違うところかなと思うのです。やはり、明るく「先生、こんにちは〜」と言ってもらった方が、私としては気分は良いわけです。ただし、日本人の学生と違うと書きましたが、これは私だけのこと、私が原因かもしれませんね。その辺りはどうなんでしょうね。

▪️授業が終わった後は、京都駅に向かいました。すると、偶然にも大学の職員さんと出会うことになりました。久しぶりでした。、私の方は気がついていなかったのですが、職員さんの方から笑顔で声をかけてくださいました。嬉しかったですね。Hさんという方です。元々、陸上競技で投擲をされていた方で、立派な体格の方です。ここまで書くと、大学の関係者はどなたかわかりますね。まあ、そのことはともかく、しばらく立ち話をしていましたが、それもなんだかな〜という感じなので、近くの呑み屋さん入って、いろいろお話を伺いました。ありがたかったです。呑み屋さんって、「へんこつ」というお店なんですよ。長居するお店ではなく、30分程度でしたが、楽しかったです。嬉しかったな。「アフター5」のこういう交流って、大切だと思うんですよね〜。

▪️ということで、このような投稿、最後までお読みいただいた皆様には申し訳ないのですが、まったくなんの役に立たないわけなんです…。申し訳ありません。最近、少しアクセス数が増えているので、このようなブログをどういう思いでご覧になっているのかなと…心配しています。私は、自分の日々の記録を残しているだけなんです(でもないのですが…)。どうか、がっかりなさらないでください。このブログは、そういうブログなんです。