西川さんの慰労会

■昨日は、西川忠雄さんの慰労会でした。西川さんは、滋賀県庁農政水産部長をお務めになり、今年の3月に退職されました。私は、日本農業遺産や世界農業遺産申請のお手伝いをしてきたので、仕事上のつながりもあるのですが、それよりも大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、楽しい時間を一緒に過ごさせていただいた飲み仲間といった方が良いかと思います。「利やん」友達です。あのBS-TBS「吉田類の酒場放浪記」にも、2人でカウンターに座っているところが写っています。まあ、そんなこともあり、昨日は西川さんの慰労会だったわけです。であれば、いつもの「利やん」で慰労会ということになるのですが、昨日は、京都の木屋町の小料理屋「喜幸」(きいこ)さんのお世話になりました。当初は、2人だけの慰労会でしたが、現役の部・次長さんもご参加くださいました。

■「喜幸」では美味しい川魚をいただくことができます。店主の浅井喜美代さんが鴨川で自ら獲ってこられた川魚の他、琵琶湖の魚も仕入れておられます。ただ、そのような「喜幸」でもビワマスはなかなか手に入らないとのことで、メニューにはのぼってきていませんでした。しかし、西川さんのご紹介で西浅井漁協から直接入手できるようになったのです。西川さんのおかげで、ビワマスは「喜幸」の定番のメニューにしていただけるようになりました。ということで、昨日の慰労会は「喜幸」での開催となりました。

■写真は、ビワマスの炙りです。炙ることで皮の下にある旨味を上手に引き出しておられます。とても上品な旨味です。昨日は、部・次長のお二人がお手製の鮒寿司を持参されました。鮒寿司、ひさしぶりでした。美味しい料理をいただきながら、京都伏見のお酒を4銘柄ほど温燗にしていただきました。けっこうな量をいただき、何をお話したのか、所々、記憶も危うい感じです…。慰労する側が、飲みすぎてはいけないのですが。大切なことを2つ。

■ひとつは、世界農業遺産関連のことです。もう少し先のことになりますが、国連食糧農業機関(FAO)の現地審査会が行われるので、そのお手伝いを少しさせていただくことになりました。日本農業遺産の時と同様に、微力ながらお役に立てればと思っています。考えてみれば、歴代4人の農政水産部長のもとで、日本農業遺産・世界農業遺産の認定に向けての作業のお手伝いをすることになるので、ちょっと感慨深いものがあります。

■ふたつめ。これは理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」の「びわぽいんと」について。世界農業遺産や環境こだわり農業関連で、生産者と消費者をつなぐ仕組みとして「びわぽいんと」が使えるよねという話にもなりました。どう展開させていくのか、またいろいろ相談をさせていただこうと思います。

【追記】■2018年1月1日にBS-TBSで放映された「吉田類の酒場放浪記~あけましておめでとう2時間スペシャル!▼幕末・維新の東海道を歩く」の大津(宿)の酒場として取り上げられたのが「利やん」でした。写真の通り、西川さんと私は隣に並んでいます。

芋焼酎「安田」

■先日、知り合いの方から、芋焼酎「安田」(国分酒造)をいただきました。私が毎週通っている大津駅前の居酒屋「利やん」でこの「安田」をキープしており、そのことをご存知でプレゼントしてくださったのです。ありがとうございます。この「安田」、通常の芋焼酎のように米麹ではなく、芋麹を使っている芋焼酎です。つまり、芋100%の芋焼酎なのです。

■なぜ銘柄が「安田」かといえば、杜氏さんのお名前が安田宣久さんだからです。この杜氏さんのことを、国分酒造のサイトの中で読むことができます。以下は、そこからの引用です。

平成4年、国分酒造の杜氏になった”安田宣久” 5年後の平成9年に取り組んだ芋100%焼酎「いも麹芋」が、安田にとって大きな転機となりました。以来、過去にあったものを蘇らせることにロマンを感じるようになりました。

安田宣久が杜氏になって20年後の平成24年、杜氏人生の集大成として取り組んだ芋焼酎「安田」。今までにないタイプの芋焼酎ということで予想以上の反響を頂きました。

■「今までにないタイプの芋焼酎」…。そうなんです、飲んだ時の印象がこれまでの芋焼酎と全く異なります。口に含んだ時に、柑橘系の香り、ライチのような香りが鼻に抜けるのです。焼酎に含まれるシトロネロールという物質の値が大変高く、その結果、ライチのような香りがするのだそうです。もともと甘い香りのする芋焼酎が好きですが、この「安田」は特別なような気がします。

懐かしい鮟鱇

■鮟鱇。アンコウです。ただし、この写真は6年前のものです。現在は、新型コロナウイルスのせいでたくさんの友人・知人と宴会をすることができません。そう考えると6年前はとっても幸せでした。

■鮟鱇。アンコウです。ただし、この写真は6年前のものです。現在は、新型コロナウイルスのせいでたくさんの友人・知人と宴会をすることができません。そう考えると6年前はとっても幸せでした。

■場所は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。その頃、闘病しながらもお店に立って包丁を握っていたマスターと雑談をするなで、「鮟鱇の鍋を食べたいな〜」とつぶやいたところ、「ええで〜、人数集めてくれたら、新鮮な鮟鱇を取り寄せるわ」と言ってくれました。ということで、龍大の教職員の有志で「鮟鱇を食べる会」というのをでっち上げて、確か8人ほどの皆さんに集まっていただき、会を催したように記憶しています。懐かしい思い出です。

■その後、マスターは病気でお亡くなりになりましたが、今も、お店の中にはこの鮟鱇を引っ掛ける金具がぶら下がっているようです(客の側からは見えませんが)。

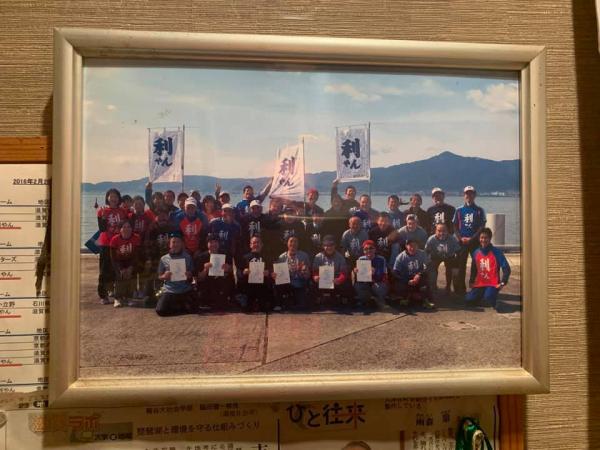

チーム「利やん」の写真

■大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のトイレに飾ってある写真です。正確に言うと、チーム「利やん」でレイクサイドマラソンを走った後の記念写真です。この写真のまんなかで、亡くなったマスターも笑顔で写っています。こうやって、みんなで、また走れたらいいな〜。ここに龍谷大関係者が、私が数えたところ11人います。この写真だと不鮮明で誰だかよくわからない人もいますね。皆さん、お休みの日に走ってくださりありがとうございました。ちなみに、龍大関係者以外は、パナソニック、自衛隊、アサヒビール等々に勤務されている皆さんです。「利やん」とランニングでつながっている方達です。写真の背景ですが、とんがっている山が比叡山。ここは草津市の烏丸半島。琵琶湖博物館のすぐそばです。

卒論指導、卒寿の祝い、民間企業とNPOの協議

■このブログでは、あまり役に立つことを書いていません。といいますか、1人の大学教員の日々の出来事を書いているものですから…。まあ、公開日記のようなものですね。教員としての私に関する情報は、ブログタイトル下にあるブルーの文字のメニューバーをクリックしてご覧ください。というわけでして、今回も、そういう役に立たない「日々の出来事」を書いています。ご容赦ください。

■このブログでは、あまり役に立つことを書いていません。といいますか、1人の大学教員の日々の出来事を書いているものですから…。まあ、公開日記のようなものですね。教員としての私に関する情報は、ブログタイトル下にあるブルーの文字のメニューバーをクリックしてご覧ください。というわけでして、今回も、そういう役に立たない「日々の出来事」を書いています。ご容赦ください。

■月曜日の午前中、自宅で、zoomで2人の学生の卒論指導を行いました。夏期休暇中から、いろいろzoomで面談を積み重ねながら研究を進捗させている人もいますが、そうでない人もいます。こちらのお2人は、後者のそうでない人…になります。とはいえ、不真面目というわけではありません。いろいろ、自分なりには努力をされてきたのですが、次の一歩を踏み出せずにいます。もちろん、緊急事態宣言で大学の危機管理レベルが「2」から「3」になり、学外に調査に出かけていくことができなくなったことも大きいかなと思います。本当は夏期休暇中に調査をして欲しかったのですが、仕方がありません。再び危機管理レベルが10月から「2」に戻ります。時間はもうないわけですが、頑張って調査に出かけて欲しいと思います。

■午後からは引き続き自宅で学部の事務仕事等を行い、それらを済ませて後、大津の街中にある萬治元年創業の酒蔵・平井商店さんに向かいました。日本酒好きの義父の卒寿のお祝い(90歳)を贈るためです。平井商店さんは、私が贔屓にしている大津の中心市街地にある酒蔵です。

■大津は、大きい津、すなわち「大きな港」という意味の地名で、江戸幕府直轄の宿場町として江戸時代初期に誕生しました。「平井商店」さんは、その宿場町に1658年(万治元年)に創業された長い歴史を持つ酒蔵なのです。代表的な銘柄の「浅茅生」(あさぢお)は、後水尾天皇の皇子 聖護院宮道寛法親王(しょうごいんのみや どうかんほうしんのう)から賜られた和歌「浅茅生の 志げき野中の真清水は いく千世ふとも くみはつきせじ」に因んで命名されています。意味は、茅(あし=葦よしのことです)の生い茂っている湖(琵琶湖)の美しく清らかな清水は、どれだけ汲もうが何年経っても尽きることはないだろう」という意味なんだそうです。もちろん、琵琶湖の水で酒を醸しているわけではないのですが…。結局、岐阜には平井商店の「浅茅生 大吟醸」、「浅茅生 特別純米滋賀渡船六号 ひやおろし」、「浅茅生 大吟醸 曳山」、「北船路 純米吟醸」の4本を贈ることにしました。贈る側が言うことではないのですが、結構、豪華なラインナップだと思っています。ちなみに、最後の「北船路 純米吟醸」は、かつて私が指導していた学生たちによる研究グループ「北船路米づくり研究会」がプロデュースした日本酒です。

■「平井商店」さんの後は、浜大津にある通信会社を訪問しました。社員の皆さん方と、琵琶湖の環境保全活動に関わるステークホルダー間の「連帯」や「連携」を生み出す新しいプラットフォームづくりについて協議を行いました。今回で2回目の協議になります。まだ、具体的にブログに書けるレベルには至っていませんが、お互いの夢が共振しあったように思いました。お互いというのは、私が理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」が提案している「びわぽいんと」のアイデアや仕組みに寄り添っていただいくことができたからです。ありがたいことです。はやく、この取り組みが公表できるようになったらと思います。

■協議の後は、近くにある浜大津の公園を散策しました。時間は17時半頃でしたでしょうか。とても綺麗な空でした。少し暗くなるまで過ごしました。良いことがあったので、美しい空と心が共振し合ったのではないかと思います。もちろん、緊急事態宣言が解除されていれば、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に社員さん達と一緒に行って、さらに夢を語りあうことができるのでしょうが。解除までは、もう少しですね。引き続き感染に気をつけながら、大切なお店を常連客の1人として守って行きたいと思います。

(停泊している船ですが、左から、琵琶湖汽船の「ミシガン」、「ビアンカ」、一番右側は滋賀県庁の環境教育船「うみのこ」です。)

コロナ禍の中の誕生日

■今日は、私の63回目の誕生日です。朝起きて、嬉しくもなんともなかったのですが、facebookのお友達が、お祝いのメッセージを次々と送ってくださっています。ひとつひとつに短いですがお礼のお返事を書いていると、少しずつですが、嬉しくなってきました。ありがたいことですね。facebookのお友達も、職場、卒業生、まちづくり・環境保全活動の関係者、高校の同窓生、趣味の鉄道のお友達、大学時代のサークルの先輩・後輩、吹奏楽関係…いろんな分野の皆さんです。こうやってみていると、いろんな世界の皆さんにお付き合いいただいていることがわかります。子どもたちからは、プレゼントが届きました。美味しい魚の味噌漬けの詰め合わせ、そして美味しいウイスキー。お友達や家族にに祝っていただき、本当に幸せです。

■今日は、私の63回目の誕生日です。朝起きて、嬉しくもなんともなかったのですが、facebookのお友達が、お祝いのメッセージを次々と送ってくださっています。ひとつひとつに短いですがお礼のお返事を書いていると、少しずつですが、嬉しくなってきました。ありがたいことですね。facebookのお友達も、職場、卒業生、まちづくり・環境保全活動の関係者、高校の同窓生、趣味の鉄道のお友達、大学時代のサークルの先輩・後輩、吹奏楽関係…いろんな分野の皆さんです。こうやってみていると、いろんな世界の皆さんにお付き合いいただいていることがわかります。子どもたちからは、プレゼントが届きました。美味しい魚の味噌漬けの詰め合わせ、そして美味しいウイスキー。お友達や家族にに祝っていただき、本当に幸せです。

■写真は、facebookでいただいたメッセージに付けられていたものです。もちろん、過去に撮った写真で、この中には私も写っています。大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のランニングチームの皆さんとの写真です。一応、チームのお世話と飲み会の段取りをするということでキャプテンを拝命しておりますが、アスリートの皆さんとは違って、今は全く走ることのできない63歳のおじいさんです。困りました。また、走られたらいいんだけど…。それはともかく、この写真とともに次のようなメッセージをいただきました。「脇田キャプテン お誕生日おめでとうございます!近い将来、このような集いが心置きなく楽しめる日が来てほしいです!!」。本当に、本当に、そう思います。私は、宴会のない人生なんてと思っている人なので、このコロナ禍の1年間はとても辛いものがありました。おそらくは、今年度もコロナ禍感染拡大は続くのではないでしょうか(素人の推測でしかありませんが)。ワクチンの接種もなかなか進みませんしね。

■ところで、今朝、龍谷大学の入澤学長が、次のようなツイートをされていました。「今日(4月15日)の夕刻、大学の感染症対策について重要なお知らせをHPでいたします。学生諸君は注意しておいてください」。教員には、その前に連絡が入るのかもしれませんが、ドキドキしています。やっと対面式で授業が始まりましたが、これからどうなるのでしょうか。大阪の大学は、知事の要請でまたオンライン講義に戻るようです。

光山くんの誕生日

■ facebookは、過去の同じ日に投稿した内容を知らせてくれます。「ああ、そういえば、7年前はこんな投稿をしていたんだな」と、過去を懐かしみつつ、いろんなことを思い出させる仕掛けになっています。そうやって、ユーザーに投稿をさせようとしているのでしょうね。推測でしかありませんが。

■7年前の2013年12月18日、私は、トップの写真と次の文章を投稿していました。「大津駅前「利やん」マスター、50歳になりました!お誕生日、おめでとうございます。おでんとお祝いのケーキ。なんかシュールだ(^^;;。ケーキは、甘党のマスターの希望です」。12月18日は、光山くんの誕生日です。しかし、その光山くんは、今はもうこの世にいません。闘病の末、2018年の10月16日に亡くなりました。生きていれば、昨日で57歳になっています。この写真の時も、すでに病気と戦いながらお店の厨房に立っておられました。ちなみに、光山くんが亡くなった時の投稿は以下のものです。あれから2年ちょっとが経過しました。

「利やん」のマスター光山くんのこと

「利やん」で原田先生と再会

■昨晩は今年度最後の教授会でした。まあ、いろいろ思うところあって大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」へ。小一時間ほどで帰宅するつもりでしたが、暖簾をくぐると原田達先生がカウンターに座っておられたので、びっくりしました。長居をしてしまいました。原田先生は、今から4年前(うん?5年前?)にさっさと大学を退職されました。今年度の3月まで勤務できたけれど、いろいろやりたいこともあって退職されたのです。退職されるまでは、私にとっては職場の兄貴のような存在でした。退職されて、「利やん」で一緒に呑む機会もぐんと減ってしまいました。それまでは教授会の後、原田先生の「それじゃ、行きますか」とのお誘いに乗ってよく「利やん」でご一緒させていただいたものです。今日は、なんの打ち合わせもしていないけれど、偶然に「利やん」で先生と再会できました。非常に嬉しかったです。非常に嬉しいと思える兄貴(今は職場は関係ないけれど)がいてくれてとても幸せですね。原田先生、また呑みましょう。こうやってみると、ツルツルのおじいさんと、シロシロのおじいさんが、2人並んでいるな。

小さな同窓会

■先日、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、小さな同窓会が開かれました。私の大学院の授業に受けにきておられた社会人院生の皆さんとの同窓会です。写真のお2人が私の授業を受けにこられていたのは、もう14年ほど前のことになりますかね。NPOの理事長をされていた藤野さんが私の授業を履修しておられました。ある自治体の職員だった藤井さんも履修はされていませんが(いわゆるモグリ)で出席されていました。あの頃は、このお2人以外にも、いろんな社会人院生の方達が出入りしていてとても賑やかでした。この日は、藤井さんが龍谷大学瀬田キャンパスに用事があり、昔の懐かしい仲間と会いたいとのご要望もあり、急遽、同窓会(という名の飲み会)を開催することになりました。急遽…ということで、多くの皆さんのご都合がつきませんでした。残念です。とはいえ、この日、お二人の最近のお仕事やご活躍の様子を聞かせてもらいました。楽しい時間をありがとうございました。

【関連エントリー】■2年まえの同窓会の様子です。この時は、少し参加者は多めでした。

社会人院生だった皆さんとの同窓会

「びわ湖チャリティー100km歩行大会」の練習会

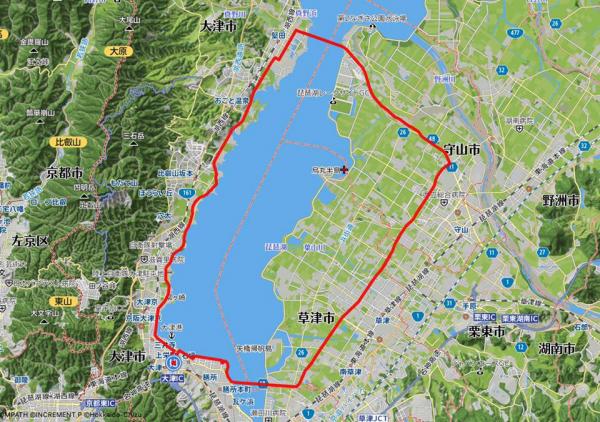

◼︎昨日、「第6回びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」の練習会が開催されました。この「びわ100」には、国連FAOによる「世界農業遺産」の申請に取り組んできた滋賀県職員の皆さんと、4回目の参加になります。ありがとうございます。「世界農業遺産を県民の皆さんにアピールするために、このウォーキングの大会に出よう」と言ったのは私なんですが、ここまで農政水産部の職員の皆さんが、頑張って参加していただけるとは思ってもいませんでした。最初は、申請準備を進めていた核になるメンバー3人に一緒に「100km歩こう」と言っていたのですが、いつの間にか管理職の方達も含めて大所帯での参加ということなります。今年は、30人ほどの滋賀県職員のみなさんとともに歩きます。

◼︎昨日歩いた跡を地図上に示してみました。南湖の東岸は、本番の「びわ湖チャリティー100km歩行大会」の本番のコースの通りに歩きました。ですから、かなり内陸部を歩くことになりました。本番は、さらに南郷の洗堰まで行って折り返すのですが、そうすると時間がかかって宴会(慰労会)の開始が遅くなるので、今回は近江大橋を渡って県庁にゴールしました。昨日、歩きながら忘れ物をしていたことに気がつきました。銭湯に入り、宴会で交流したあとは、電車で帰宅するわけですが、その時にはくズボンを忘れていたのです。仕方がないので帰りはランニングパンツで帰宅する羽目に…。

◼︎琵琶湖大橋の展望台に辿りついた時に撮ったものです。私も含めて9名で朝7時に滋賀県庁をスタートしました。湖東や湖北にお住いの皆さんは、近江八幡からスタートして湖岸を南下、昼食を摂る守山市内の「餃子の王将」で合流しました。このお店で昼食を摂ることが、毎年の恒例になっています。この段階で、すでに予定の半分以上歩いていることになります。おそらく23kmぐいでしょうか。皆さん、がっつり昼食を摂っておられました。

◼︎17時52分頃にゴールの滋賀県庁にゴールしました。歩数は、「59904歩」。6万歩弱ですね。時間は、朝7時にスタートしましたから、休憩時間もたっぷりとって11時間でゴールということになります。ゴールした後は、県庁近くの銭湯に入り汗を流し、慰労会(本来は壮行会)を大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で開くことができました。これも毎年恒例ですね。「利やん」は県庁の方もよく利用されます。正式名称は「としやん」なんですが、県庁の皆さんは伝統的?!に「りーやん」といつも呼んでおられます。この「りーやん」の宴会に農政水産部の次長さんもご参加くださいました。ありがとうございました。

◼︎本番は、100kmです。これまで3回参加しましたが、その時のことも、かなり詳細に記録に残しました。これから「びわ100」に参加しようと思っておられる方達が、参考にしてくださっていると聞いています。拙い記録ですが、何かの役に立てば幸いです。

「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」

第4回「びわ湖チャリティー100km歩行大会」

第5回「びわ湖チャリティー100km歩行大会」