若者のどぶろくへの挑戦

▪️NHKの「いいいじゅー!!」という番組を毎回録画しています。録画したものを全てチェックできていないのですが、最近放送されたものは2月21日の再放送分でした。強く惹かれるものがありました。鳥取県西伯郡伯耆町福岡にあるどぶろく会社の新社長にUターンした若者が就任したというお話です。その社長さんである遠藤さとみさんが、Facebookで個人のアカウントをお持ちでそこでも情報発信されていることに気がつきました。ということで、このブログでもシェアさせていただきます。

▪️地域に生まれたまちおこし会社で製造したどぶろくは大変好評だったにもかかわらず、関係者が高齢化したことやコロナ禍で存続の危機に直面しました。そこに登場したのが高橋さとみさん。「地元のいいものがなくなるのは嫌だ」と、事業の継承を決意し、次期社長に名乗りを上げたのだそうです。杜氏は、知人の請川雄哉(うけがわ・ゆうや)さんが引き継ぐことになりました。請川さんは、四国の愛媛県の出身。ということは、Iターンというか、まさに移住です。

▪️番組を拝見していて、「どぶろく」の味や製造をきちんと受け継ぎながらも、同時に、若い世代の皆さんの感性で上手に情報発信されているなと思いました。かっこいいな〜、いきいきとされているな〜と思いました。コスパとかリスクとか、そういうのよりも、「ほってはおけない」と、まず気持ちが強く動いておられるところが素敵だと思いました。「どぶろく」、糖尿病でなければいただくんですけどね〜。どぶろくは糖質が高いので…。まあ、そのことは別にして、こういう元気の良い、気持ちの良い素敵な若者たちが地方で活躍していることって、拝見していてとても幸せな気持ちになります。

【関連情報】

地方が持つ可能性を伝えたい「どぶろく上代」社長に25歳女性が内定

どぶろく上代のインスタグラム

上代の公式サイト

高橋さとみさんのnote

仰木の野菜畑で農作業

▪️11月も中旬なのに暑すぎますね。庭にいると額を蚊に刺されたりまだするのです。それはともかく、今日は最高の天気の中で農作業に取り組みました。

▪️以前にも少し投稿しましたが、仰木(大津市)の集落の活性化に取り組んでおられる農家の方達と、NTT西日本滋賀支店、そして理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」とで、新たな事業に取り組むことになっています。仰木の農家と隣接する新興住宅地の住民が、少しずつ耕作放棄地を回復させ農家の指導のもと有機農業に取り組んでいく事業です。この事業の基本的な考え方が、外から持ち込まれたのではなく、農家の皆さんの側から出てきたことが素晴らしいと思っています。

▪️現在、「(仮称)仰木地区地域共生協議会準備委員会」を立ち上げ、補助金の獲得や組織づくりに向けて、着々と準備を進めておられます。「琵琶故知新」からは理事のお1人がこの準備に参加してくださっています。私は、理事長ではありますが、隣接する住宅地の住民の1人としてこの事業にとても期待しています。有機農産物(JAS有機)を生産されている農家の皆さんに指導を受けながら、野菜づくりと地域の課題解決に取り組んでいくわけですから。自分の研究関心とも関わる事業でもあります。張り切って取り組みたいと思っています。

▪️写真の圃場は、先月に除草作業を行った耕作放棄地です。今は、見事な野菜畑に復活しています。農家の方が、除草作業後、トラクターを入れて耕運して野菜を植える準備をしてくださいました。すでに種も植えてあります。ダイコン、聖護院カブラ、コカブ、ホウレンソウ、アカダイコン、ニンジンです。少しずつ発芽しています。私は、今日、タマネギの苗を植える作業に参加させていただきました。農家の指導を受けつつ、一緒に相当数の苗を植えました。黒いマルチシートを張ってあるところが、タマネギ畑になります。

▪️最初から穴が空いているマルチシートです。そこに、細い苗を植えていきます。「こんなに細い苗があのタマネギになるのか」と驚きました。また、ひとつひとつの穴に水やりをしてから、乾燥した籾殻をかけ穴の中に入れていきました。土の乾燥を防ぐための作業です。その入れ方についても、籾殻の握り方等も含めて「こうやってやるんやで」と丁寧に教えていただきました。

▪️タマネギも2種類あります。普通のタマネギと、サラダ用のタマネギです。どう違うのか、私にはよくわかりません。サラダ用の方が水分が多くて辛味が少ないのかもしれません。また、タマネギには雄と雌があることも知りました。雄は、タマネギの中に固い芯のようなものがあるのだそうです。そのようなタマネギはほとんど市場には出回りません。それはともかく、自分が植えた苗が大きくなって食卓に登ることを想像しながら、楽しく作業をすることができました。また、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、ここで栽培された有機大根を名物のおでんのネタで使ってくれたら嬉しいな…なんてことも思いました。

▪️今日は、家庭菜園よりも大掛かりではありますが、楽しみながら頑張れば家庭菜園の延長線上でもできるということを実感しました。来年は、隣接する住宅地から複数の参加者が「仲間」として登場されることを期待したいと思います。また、「仲間」を増やしていくための工夫もいろいろ考えていかねばなりません。その辺りも、楽しみながらやっていくつもりです。

▪️今日は午前中の2時間だけで作業が終わりました。心配は獣害です。畑には、シカの足跡がちらほら。種子から発芽したその芽を、シカが食べていったそうです。ということで、この畑の周りを電気柵で囲んで、これから成長していく野菜をシカから守っていくことになっています。そうそう、仰木では、17日の日曜日に収穫祭が開催されます。参加させていただこうと思っています。会場は、仰木の直売所「わさいな〜」です。一般社団法人仰木活性化委員会が運営されています。我が家は、毎週のようにこの「わさいな~」で野菜を購入しています。糖尿病の私には、たくさんの野菜が必要なのです。ベジファーストで、毎食、たくさんの野菜をいただきますから。そういう意味では、自分の手で有機野菜を栽培することは、自分の健康のためでもあるわけですね。

仰木の耕作放棄地が、美しい畑になりました。

▪️10月22日の投稿「農業体験プレイベント」でした。その投稿にもあるように、自宅のある新興住宅地に隣接する農村、仰木の耕作放棄地で、有機農業を事業化された農家の指導のもと除草作業を行いました。除草作業後についてですが、農家がトラクターで耕運してくださり、とても美しい畑になりました。そのことを特定非営利活動法人「琵琶故知新」のサイトの記事でご覧いただけます。私も理事長として登場しています。まだまだ農業の真似事でしかありませんが、農家の指導を受けて、野菜を生産するのも、もうじき…ということになりました。

コンクールの前後で(3)~ウポポイ、大沼公園、函館山~

▪️全日本吹奏楽コンクール・大学の部で、龍谷大学吹奏楽部の演奏を聴かせていただいた翌日、27日から28日のことについても、少し記録に残しておこうと思います。前日は、吹奏楽部金賞受賞のレセプションが札幌のすすきのにある居酒屋で開催されました。我が家は龍谷大学吹奏学部OBOGの上道夫妻と一緒に夕食を共にしました。コンクールで龍谷大学吹奏楽部が金賞を受賞したことをお祝いするためですが、加えて、1週間前には、上道さんと2人で「びわ100」に出場し、100kmを完歩し一緒にゴールしたことのお祝いの食事でもありました。北海道ということもあり、上道さんが選んでくださったお店は、すすきのにあるラム肉のシャブシャブのお店でした。美味しくいただきました。そのあとは、上道さんご夫妻と一緒に金賞受賞をお祝いするレセプションの会場に移動。少しだけ顔を出して、金賞受賞をお祝いしました。少しだけというのは、翌日早くホテルを出発しなければならなかったからです。

▪️翌日は、朝6時30分にはホテルをチェックアウトして地下鉄で札幌駅まで。土地勘がないので、地下鉄を降りてからも少し迷うことになりました。札幌からは次の宿泊地、函館まで鉄道で移動するのですが、その途中2ケ所で下車して、観光をする予定になっていました。まずは、白老で途中下車。白老は、苫小牧と室蘭の間にありますが、アイヌの皆さんが多数お住まいの地域です。ここには、2020年に一般公開された「ウポポイ 国立アイヌ民族博物館、国立民族共生公園」があります。短い時間でしかありませんが、博物館や施設を見学しました。以下は、公式サイトに書かれている「背景・目的」です。

アイヌ文化の振興や普及啓発は、伝承者の減少、アイヌ語や伝統工芸など存立の危機にある分野の存在、また、未だなおアイヌの歴史や文化等について十分な理解が得られていないといった課題に直面しています。このような背景を踏まえ、平成21年7月、「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」(座長:内閣官房長官)において、民族共生象徴空間はアイヌの人々が先住民族であるとの認識に基づきアイヌ政策の「扇の要」として提言されました。 ウポポイ(民族共生象徴空間)は、アイヌ文化を振興するための空間や施設であるだけではなく、我が国の貴重な文化でありながら存立の危機にあるアイヌ文化の復興・創造等の拠点として、また、将来に向けて先住民族の尊厳を尊重し、差別のない多様で豊かな文化を持つ活力ある社会を築いていくための象徴として位置づけられています。

▪️博物館の展示の解説に特徴がありました。アイヌの皆さんが自らの文化を説明するような文体になっていたからです。普通の博物館の展示解説は、第三者的に、客観的な文体を用いることが通常だと思うのですが、こちらの博物館は当事者であるアイヌの皆さん自身が説明する文体になっていました。また、こちらの施設は「民族共生象徴空間」となっていることから、アイヌ語が第一の公用語になっています。あまり時間がなく駆け足の観覧と見学でしたが、一日かけて学び体験する場所かなと思いました。

▪️残念だったことは、通常、博物館で発行されている図録の類がなかったことです。展示では十分に説明できないことについても図録で解説していただきたかったです。もうひとつ、気になったことがあります。アイヌは北海道の開拓の歴史の中で差別され抑圧されてきたわけですが、そのことが展示や施設からはしっかりと伝わってこないように思いました。確かに、一連の同化政策については展示の中で解説されていはましたが…。時間が無く、足早に展示を観覧したり、施設をめぐったからかもしれませんが、そのような負の歴史についてのもう少ししっかりとした説明があるべきではないかと思いました。共生という心地良い言葉のオブラートに包み込んで負の歴史を不可視化していくようなことに、もし結果としてであれ、この施設がそのように機能してしまうのであれば、それは困ったことだなと思います。その辺りのことに関して、博物館の研究者の皆さんはどのようにお考えなのかについても、知りたいと思いました。

▪️前日は、札幌でした。訪問した施設では、五稜星に象徴される北海道の開拓の歴史を知ることができましたが、そのような歴史の中ではアイヌの存在はよくみえませんでした。当時のアイヌは北海道以外の地域、現在のロシア領にも暮らしておられました。北海道に移住させられたことは博物館の展示から理解できました。近代国民国家の論理に翻弄させられてきたわけです。そのような事実を、当時の国際情勢、ロシアとの緊張関係という文脈に重ね合わせて理解する必要がないでしょうか。また、北海道の開拓の歴史には、アメリカが深く関与しています。そのアメリカの開拓の進め方、それは先住民政策とセットになっているわけです。そのことと、アイヌへの差別や抑圧とはどうつながっているのか、もう少し詳しい説明がどこかに(図録も含めて)あって欲しかったなと思いました。例えば、クラーク博士は、自国の先住民政策とアイヌの存在をどのように考えていたのでしょうか。はたして、そのような研究はあるのでしょうかね。

▪️引用した「背景・目的」の最後には、「我が国の貴重な文化でありながら存立の危機にあるアイヌ文化の復興・創造等の拠点として、また、将来に向けて先住民族の尊厳を尊重し、差別のない多様で豊かな文化を持つ活力ある社会を築いていくための象徴として」と書かれています。であれば、「なぜ存立の危機にあるのか」、「なぜ尊厳を尊重せず踏み躙ってきたのか」、「なぜ差別が行われてきたのか」、そのあたりのことを積極的に説明するべきではないかと思うわけです。話は少し変わりますが、帰宅後、 ETV特集「二風谷に生まれて 〜アイヌ 家族100年の物語〜」を視聴しました。このような内容です。

北海道平取町の二風谷には、アイヌ民族にルーツを持つ人が多く暮らす。貝澤太一さんもその一人。祖父と父は「二風谷ダム裁判」を提起し、初めてアイヌを先住民族と認める判決を勝ち取った。あれから30年近くがたち、何が変わり、何が変わっていないのか。太一さんは祖父と父が歩んできた過去を振り返ろうとしている。太一さんの視点から3代にわたる家族とアイヌの歴史をひも解き、日本社会とアイヌ民族の現在と未来を見つめる。

▪️この番組の中では、貝澤太一さんのお祖父様とお父様が、先住民としての土地や河川に対する権利を取り戻すために、裁判闘争をされてきたことが説明されました。そのような決然と権力と闘ってこられた上の世代に対して、太一さんは、自分自身のアイデンティティというか、自分の生き方に迷いがあるというのです。優しい方です。番組の最後の方では、もっと若い世代の捉え方や、外から二風谷に入ってこられたアイヌではないシサム(和人)の男性の経験も知ることができました。世代の間での違い。背景は簡単ではありません。少し脱線しました。この番組で紹介されたアイヌの皆さんの現在についても、ウポポイでは紹介していただきたいなと思いました。

▪️白老からは昼過ぎの特急に乗り、今度は、大沼に移動しました。最終的には、函館まで行くのですが、その途中で紅葉を楽しみたいというふうに考えていたからです。関西から新千歳空港に離陸した時は、周りの木々は美しく紅葉していて、そのことに感動しました。地元の人のお話では、今年の夏はものすごく暑かったので紅葉が遅れているということでしたが、札幌の紅葉、特に北海道大学の紅葉を楽しむことできました。大沼駅が近づくと電車からは活火山の北海道駒ヶ岳が見えてきます。この北海道駒ヶ岳の火山活動によって周囲には3つの湖沼が生まれました。かなりの広さになるのですが、1時間だけ途中下車をして湖沼の湖岸から紅葉を眺めて楽しむ予定でした。

▪️白老からは昼過ぎの特急に乗り、今度は、大沼に移動しました。最終的には、函館まで行くのですが、その途中で紅葉を楽しみたいというふうに考えていたからです。関西から新千歳空港に離陸した時は、周りの木々は美しく紅葉していて、そのことに感動しました。地元の人のお話では、今年の夏はものすごく暑かったので紅葉が遅れているということでしたが、札幌の紅葉、特に北海道大学の紅葉を楽しむことできました。大沼駅が近づくと電車からは活火山の北海道駒ヶ岳が見えてきます。この北海道駒ヶ岳の火山活動によって周囲には3つの湖沼が生まれました。かなりの広さになるのですが、1時間だけ途中下車をして湖沼の湖岸から紅葉を眺めて楽しむ予定でした。

▪️ところが、この辺りはまだ紅葉が進んでいませんでした。札幌からは鉄道に乗れば300kmほど離れています。大阪から広島あたりまでの距離になります。北海道はかなり広いので、なかなか土地に対する感覚が掴めませんね。「北海道内」とはいっても、本州の「県内」とは全く違っています。ある方から、北海道の場合、支庁が本州の県内にあたると考えた方が良いと教えていただきました。そうなんです、大沼は相当南の方に離れているのです。残念ですが、仕方がありません。再び特急に乗って函館まで移動しました。函館に到着した時は、もうすでに晩になっていました。

北海道はなぜ大きい? かつては札幌県が存在していたって本当?

▪️函館に到着した後、当初は、函館山から夜景を眺める予定でしたが、ものすごくたくさんの観光客が押し寄せるということもわかり、翌朝、タクシーを使って函館山に行くことにしました。夜景ではなく「地形」を楽しむことにしたのです。トップの写真は、その函館山から撮ったものです。正解でした。朝日の中で素晴らし風景を楽しむことができました。心に強く残る印象深い風景でした。乗車したタクシーの運転手さんも、丁寧に周りの風景を説明してくださいました。なぜ青函トンネルは下北半島ではなくて津軽半島の方なのかとか、あのあたりが歌手の北島三郎さんの故郷だとか、函館山は戦前は要塞だったので一般の市民は立ち入ることができなかったとか…。とても親切な運転手さんでした。運転手さんによれば、夏場は山頂にガスがかかっていることがあり、このような風景はなかなか見ることができないとのお話でした。ラッキーでした。

▪️せっかく北海道に来たのだからと、美味しいものもいただきました。もちろん、私は血糖値を気にしなければならないので、朝・昼の外食については苦労しました。朝・昼の外食は糖質が多いのです。写真の蟹はタンパク質ですから問題ありません。少し贅沢をしました。問題は糖質です。最終日の朝は「函館朝市」の中にあるお店で、ウニ丼いただきました。といっても小さな丼。小ぶり丼です。さらに、ご飯も少なくと注文しましたが、それでも私には多いわけです。ということで、お店の方には残してしまうことをお許しいただきました。フードロス、あかんやん…です。しかも血糖値は上がっただろうな。また、関西に戻る前に、塩ラーメンもいただきました。函館は塩ラーメン発祥の地なんだとか。でも、これも食べたらあかんやつです。血糖値をあげるやつです。さっぱりしていても、麺は血糖値をあげます。美味しかったけど、同時に、心も痛むな〜。旅行中は朝と昼の食事には、本当に困りました。

▪️函館を訪問したことをfacebookに投稿したところ、函館にお住まいで、函館のコミュニティFMでパーソナリティをされているさとうはるかさんからコメントが届きました。さとうさんは、龍谷大学社会学部の前に勤務していた岩手県立大学総合政策学部の卒業生です。卒業されたのは20数年前かと思います。函館のご出身で、新設の岩手県立大学に入学されてきたのです。さとうさんは私のゼミではありませんでしたが、仲良くしていただいた記憶があります。1学年100人の学生定員でしたから、そのようなつながりが生まれやすいのかな。さとうさんからコメントをいただき、とてもうれしかったです。

▪️今回は、龍谷大学吹奏楽部の皆さんが全日本吹奏楽コンクールに出場されることで、短期間ではありますが、このような個人的な北海道旅行をすることができました。感謝したいと思います。

「農業体験プレイベント」

▪️今年の6月に、理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」とNTT西日本滋賀支店さんとが共催でイベント「耕作放棄地で有機農業しませんか?」を開催しました。棚田でとても有名な農村・仰木に発生してきているたくさんの耕作放棄地を少しずつ復活させて、仰木の農家だけでなく、隣接する新興住宅地の住民の皆さんや、関心のある皆さんにも参加していただきながら、有機農業を実践していくことを呼びかけました。その時は、30名ほどのご参加がありました。

▪️今日は、休日ではなく平日なのですが、そのイベントの時にご参加いただいた皆さんにお声がけをして、「農業体験プレイベント」が開催されました。主催は、前回のイベントの時に組織された「(仮称)仰木地区地域共生協議会準備委員会」です。この準備委員会の中にも、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の事務局長さんやNTT西日本滋賀支店の社員さんがスタッフとして参加されています。

▪️この「農業体験イベント」に、私は「琵琶故知新」の理事長ではなく、仰木に隣接する新興住宅地の住民として参加しました。平日ということもあり、私も含めて一般からの参加者は5名でしたが、その5名の皆さんと準備委員会のスタッフの皆さんと力を合わせて、これから有機農業を行うための耕作放棄地の整備を行いました。草ぼうぼうの農地を、再び耕作できるようにするために、徹底して草刈りを行いました。

▪️もちろん、人の手だけでは耕作放棄地を元の農地に戻すことはできません。エンジンのついた草刈機、そしてラジコンの戦車のように動く草刈機も使いました。まだ、ラジコンのように…の段階なのですが、将来的には、AIのついた草刈機が出てきて、最初に指示を出せば、いろいろ考えながら除草してくれるようなのが出てこないかなあと妄想しながら、私は手作業で頑張りました。

▪️この前の土日、「びわ100」に参加してまだ疲れが残っていましたが、農作業がリハビリのようにもなった気がします。ただ、ちょっと腰に農作業の疲れが残ってしまいました。とはいえ、参加者と準備委員会のスタッフの皆さんとで、きれいに刈り取ることができました。あとは、トラクターで農地を耕して、残った雑草も漉き込んでいくことになっています。そこは、スタッフの農家の皆さんにお任せということになります。なんとか農地を確保できそうです。

▪️この農地の所有者は、すでに離農されています。農地の世話もできなくなっているのです。その農地をお借りして有機農業を始めるのです。有機農業は簡単ではありません。しかし、この仰木ですでに有機農業を企業として実践されている方がリーダーとなり、ここで美味しい野菜を生産していく予定になっています。今年の6月のイベントの際は、ここで仰木の農家が有機農業を実践されていました。ところが、雑草が生えないようにと敷いていたマルチシートが強風で剥がれてしまい、いくつかのことが重なり、元の耕作放棄地に戻ってしまったとのことでした。雑草の力って、もの凄いですね。

▪️今日のミーティングでは、これから生産していく野菜として、いくつもの種類の冬野菜が候補に上がりました。たとえば、大根。筋のない、みずみずしい、本当に美味しい大根が生産できるとのことでした。大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のおでんのネタに使っていただけるようなレベルの大根を生産することが、私の個人的な目標になります。退職後の人生も見据えて、頑張ってこの事業に取り組んでいこうと思っています。

▪️地域社会の中で生産者と消費者が協働して、自分たちの「食」をどのように確保していくのか、これは大変重要な問題です。市場に自分たちの「食」を全て委ねてしまうことは、食料安全保障と重ね合わせても、大変大きなリスクがあります。温暖化、気候変動等、大規模な戦争、パンデミック等により、食料の輸入が困難になることが起きるかもしれません。そのような問題意識も、このよう事業に取り組むことの背景に存在しています。

安田全男さんと

▪️昨晩は、近江八幡市の教育委員会の皆さんとの飲み会でした。私が、滋賀県の「世界農業遺産」に関わるきっかけを頂いた安田全男さんにお誘いいただきました。安田さん以外の皆さんとは初対面でしたが、組織の中で「仕事」をするってどういうことなんだろう…ということに関して有意義なお話ができました。安田さんは、今は近江八幡市教育長をされていますが、私がお出合いした時は、滋賀県農政水産部の部長をされていました。出会ったのは、「利やん」です。その時は「世界農業遺産」の話しをお聞きして、めちゃくちゃ盛り上がりました。改めて、「利やん」って、本当に私にとって大切な場所なんだと思います。安田さんとは2016年からのおつき合いになります。ということで、今日も、大津駅前のいつもの居酒屋「「利やん」で、楽しい時間を持つことができました。安田さん、ありがとうございました。引き続き、「世界農業遺産」に関連して滋賀県を盛り上げるために、力を合わせてまいりましょう。

11月17日「第21回おっきん椋川 開催!!」

▪️高島市今津町椋川で開催される村おこしのイベントです。もう21回目なんですね。

第21回おっきん椋川 開催!!

いつもは静かな山里が、

農家の軒先に1日だけのお店が開店。

秋色の山里を歩きながら、地元の方と交流し、

自慢の手料理や手仕事品を楽しんでいただけます。

日時:11月17日(日)10:00~15:00

会場:椋川地先

高島市今津町椋川

ご近所お誘いあわせの上、お越しください。

主催:結いの里・椋川

お問合せ先:担当 是永(これなが)

TEL 090-3864-4077

MAIL korechu@gmail.com

【関連投稿】▪️過去に、以下のような「おっきん椋川」関連の投稿をしています。

むらづくりの村人にとっての「意味」

第20回 「おっきん椋川」

第18回おっきん!椋川

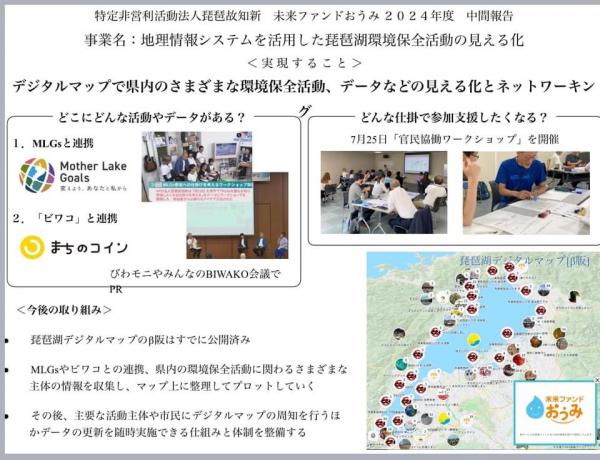

「2024年度未来ファンドおうみ・中間報告・相談会」

▪️今日は午後から淡海ネットワークセンター (公益財団法人 淡海文化振興財団)の「2024年度未来ファンドおうみ」の「中間報告・相談会」でした。理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」も助成金をいただいています。ということで、事務局長の藤沢 栄一さんとともに参加し報告を行ってきました。

▪️私たち「琵琶故知新」では、滋賀県で取り組まれている「MLGs」(マザーレイクゴールズ 滋賀県琵琶湖環境部)に関係する様々な環境保全団体の活動をデジタルマップ上に「見える化」し、同じく滋賀県で取り組まれているデジタル通貨「ビワコ」(滋賀県総務部市町振興課)と私共が提案している「びわぽいんと」とが連携することの中で、環境保全団体間に連携・連帯のネットワークを作っていくことを目指しています。今日の中間報告では、そのような私たちの活動の目的と進捗状況について、他の団体の皆さんに知っていただくことができました。デジタルマップについては、ぜひ、こちらをご覧いただき、いろいろ操作していただきたいと思います。

▪️他の団体の皆さんの活動に関する中間報告もお聞かせいただきました。森林、林業、里山、環境教育、子育て支援、障がい児支援…テーマは実に様々です。テーマは違っても、いろいろ刺激をいただくことができました。市民活動でも、「異業種交流」はとても大切だと思います。相談会は、助成を受けている団体が車座になって、自分の団体が抱えている悩みを他の団体の皆さんに伝えて、知恵やアドバイスをもらい、全体でも共有するという形式で進みました。こういう形式の相談会、素敵だなと思いました。相手の立場になって一緒に考えるという経験は、とても大切なことだと思います。車座のなかに素敵な雰囲気が醸し出てきたように思いました。

▪️私たち特定非営利活動法人「琵琶故知新」では、この「デジタルマップ」の取り組みに加えて、農村地域の活性化に関わる事業にも取り組もうとしています。そのことについても、そのうちにご紹介できるのかなと思っています。

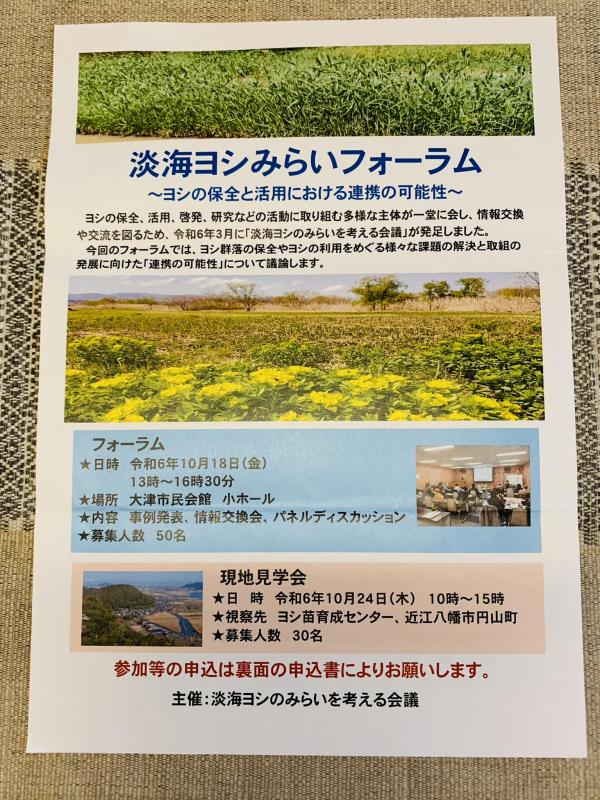

「淡海ヨシみらいフォーラム~ヨシの保全と活用における連携の可能性~」

▪️今月の18日(金)(つまり、「びわ100」の前日)、今年の3月に発足した「淡海ヨシのみらいを考える会議」で、この会議に参加された皆さんと一緒に、「淡海ヨシみらいフォーラム~ヨシの保全と活用における連携の可能性~」を開催します。この会議には、様々な団体や個人が関わっていますが、横のつながりをもっと太くして、ヨシの保全、活用、啓発、研究の相互乗り入れを活発にしながら、「連携の可能性」を高めていくことについて話し合いができればと思っています。

▪️当日は、事例報告、情報交換会、ディスカッションという順番でフォーラムが予定されています。フォーラムでは、コーディネーターを務めることになると思います。24日は、近江八幡市のヨシ群落の現場を会員の皆様と一緒に訪問します。これも楽しみです。そして10月末の30日(水)には「第40会 ヨシ群落保全審議会」(滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課)が開催される予定になっています。10月は、琵琶湖のヨシ関連の予定がたくさん入っています。このようなヨシ群落に関わる様々な関係者の関係を強化していくこと、これも滋賀県で取り組む「MLGs」(マザーレイクゴールズ)の推進に資する活動なのではないかと思っています。

台湾料理「青葉」

▪️昨日は、神戸三宮にある貸衣装屋さんで、息子の結婚式で着るモーニングの採寸をしました。その後、息子と合流して、神戸元町の台湾料理店「青葉」へ行きました。店構えはかなり地味です。昭和の時代の雰囲気です。なんというか台湾庶民料理店なんですが「町中華」の雰囲気が漂っているのです。その雰囲気の中で、台湾料理を美味しくいただきました。満足しました。また行きたいと思っています.息子には、パートナーへのお土産を持って帰ってもらいました。台湾粽(ちまき)と海老餃子です。

▪️写真で、骨しか写っていないのは、豚足の煮込みです。写真を撮る前に、思わず食べてしまいました。私は、豚足の煮込みが好物なのです。少しお料理についても説明しておきましょう。1段目左は肉味噌のレタス堤。これは台湾料理というよりも、広東料理かもしれません。その横は、台湾風のオムレツです。中には、切り干し大根を水で戻したものが入っています。ごく普通の台湾の家庭料理のようですが、これは美味しいです。自分でも作りたくなります。漢字では、「菜脯蛋」と書くようです。調べてみましたが、こうしいう記事がありました。2段目、骨だけになった豚骨の右側は、シジミのニンニク醤油漬。これもプリプリして美味しかったです。このほかにも、いろいろおいしい料理をいただきました。

▪️お店の中には、台湾の地図が貼ってありました。そして、古いテレビ(液晶ではない)では、おそらく台湾のだと思いますが、歌謡ショーの番組が流れていました。今から40数年前のことですが、台湾に行ったことがあります。その時の社会人類学の先生のゼミにいて、夏休み、先生の台湾での調査地に連れて行ってもらいました。台湾の先住民の親族組織に関する調査です。ふとその時のことを思い出しました。40数年経過すると、台湾もすっかり雰囲気が変化しているでしょうね。