「みんとしょ」と「まちライブリー」のこと

▪️少し前のことになりますが、「みんとしょ」という取り組みのことを知りました。本当に偶然なんですけど、まずは過去の投稿「大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で奇跡の再会!!」をご覧ください。この奇跡の再会をきっかけに新たに3人の方とお知り合いになりました。そのうちのお一人は、土肥潤也さん。土肥さんは、まだ20代の若者です。静岡県焼津市にある「みんなの図書館さんかく」の館長さんです。そして土肥さんが発案した「一箱本棚オーナー制度」を導入した私設図書館は、通称「みんとしょ」というのだそうですが、現在、全国各地に展開しているようです。不勉強なことに、私はこの「みんとしょ」という人びとの間につながり生み出していく仕組みのことを知りませんでした。以下は、wikipediaからの引用です。

▪️少し前のことになりますが、「みんとしょ」という取り組みのことを知りました。本当に偶然なんですけど、まずは過去の投稿「大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で奇跡の再会!!」をご覧ください。この奇跡の再会をきっかけに新たに3人の方とお知り合いになりました。そのうちのお一人は、土肥潤也さん。土肥さんは、まだ20代の若者です。静岡県焼津市にある「みんなの図書館さんかく」の館長さんです。そして土肥さんが発案した「一箱本棚オーナー制度」を導入した私設図書館は、通称「みんとしょ」というのだそうですが、現在、全国各地に展開しているようです。不勉強なことに、私はこの「みんとしょ」という人びとの間につながり生み出していく仕組みのことを知りませんでした。以下は、wikipediaからの引用です。

一箱本棚オーナー制度による私設図書館「みんとしょ」

早稲田大学大学院修了後、一般社団法人としてトリナスを設立し、静岡県焼津市で私設図書館である「みんなの図書館さんかく」を発足させた。当初は自身の所有する書籍を無償で貸し出そうとしていたが]、それでは持続可能性がないと周囲から指摘された。そこで、月額料金を支払えば誰でも本棚のスペースが割り当てられ、そこに自らが貸したい本を並べることができるという仕組みを導入することにした。その結果、月額料金の収入だけで家賃や光熱費を賄うことができるようになった。また、みんなの図書館さんかくの開設にあたっては、敢えて模倣しやすい仕組みづくりの構築を目指していた。その結果、この取り組みは日本中に広がり、2年間で全国30地域で展開されるに至る。この「一箱本棚オーナー制度」を導入した私設図書館は「みんとしょ」と称しており、これらの施設によりみんとしょネットワークが結成された。これらの活動により、トリナスは2020年(令和2年)にマニフェスト大賞の優秀マニフェスト推進賞市民部門を受賞し、2022年(令和4年)には都市計画家協会賞の日本まちづくり大賞を受賞している。

▪️土肥さんのことを知った後に、この「みんとしょ」を岐阜県の大垣市に「小さな図書館おぼろづきよ」として開設されたAkiMatuさんとも知り合いになりました。AkiMatuさんは、この「小さな図書館おぼろづきよ」の館長さんです。なんでも学生時代の卒業論文に私の論文を引用していただいたようです。本当に偶然なんですが、そのようなことから「みんとしょ」についてさらに関心が湧いてきました。というのも、「地域エンパワねっと」(龍谷大学社会学部の地域連携型プログラム「社会共生実習」のひとつのプロジェクト)で履修した学生さんたちが取り組んだ、「あつまれ! みんなで作る絵本館」(こちらもどうぞ)でたくさんの絵本をご寄付いただているからです。現在、社会学部の某所に保管しています。私の思いとしては、「地域エンパワねっと」だけで終わらせずに、ご寄付いただいた絵本を活用していきたいという強い思いを持っているのです。大切なことは、本は人をつないでいく手段だということです。人がつながって地域生活の豊さを醸していく公共的な空間を、市民の力で作っていこうとしている点に、私は強く惹かれています。

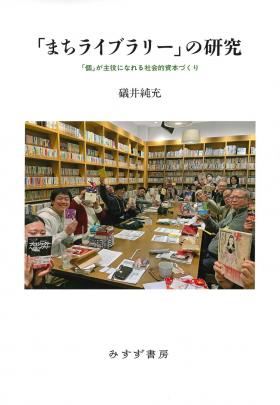

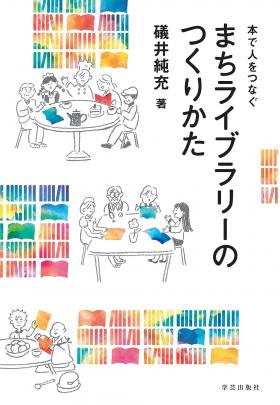

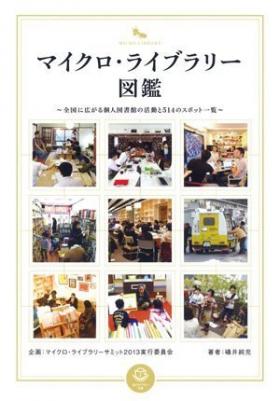

▪️さて、先ほどご紹介したAkiMatuさんがFacebookにアップされていたのが、この投稿の画像の書籍です。「まちライブラリー」です。AkiMatuさんによれば、「一箱本棚オーナー制の「みんとしょ」は、「まちライブラリー」の一形態と聞いてます。みんとしょは現在70館くらい?で、まちライブラリーは1000以上あるみたいです」とのこと。これはどう理解したら良いのでしょうね。まずは、これらの書籍を勉強してみることにしましょうか。「まちライブラリー」の方が歴史は古いようです。ゆっくり勉強してみたいです。

人のつながりが生まれていく場所

【大津市】先月末オープンの「カレーと酒場」の店レポート!めざすのはローカルカルチャーと人間の交差点?(Sari)#Yahooニュースhttps://t.co/7j7Zct5RUN

— 脇田健一 (@wakkyken) February 4, 2024

▪️Yahoo!ニュースになりました。岩原勇気さんに教えてもらった大津に開店する「スパイスランド ポンセ」。「昼はカレー、夜は酒場になり、「『ローカルカルチャーと人間の交差点』をテーマに様々な人の交流の場となるのをコンセプトにしているお店」とのこと。血糖値の関係でカレーは食べられないけれど(ライス抜きならば…)、夜のメニューだと大丈夫だと思います。岩原さんからは、Facebookを通して、「本当に、大津に今まで無かった形の交差点になったと思います。ぜひいらしてください(^^)」とメッセージをいただいていますので、一緒に伺わせていただこうかと思っています。

▪️そうそう、岩原勇気さんは、私のゼミ生が卒論で大変お世話になった方で、「BRAH=art.」(ブラフアート/特定非営利活動法人)の理事長をされています。この公式サイトをご覧いただくと、岩原さんが目指している社会のイメージが伝わってくるかと思います。ちなみに、龍谷大学社会学部の卒業生で社会福祉を勉強されていました。

▪️さて、「人のつながりが生まれていく場所」って、こういうレストランだけに限らず、全国あちこちで、いろいろ企画運営されていますね。切り口は様々ですけど。私自身にとっては、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」がそういう「場所」のひとつになります。こういう自分にとって大切な「場所」が何箇所もあって、それがネットワークになっていて…理想のイメージはそんな感じなんです。そこでは、常連やお馴染みの皆さんとも楽しい時間が過ごせるし、偶然に出会った人とも「ご縁」を感じて楽しい時間を過ごせる…、まあそういうイメージかな。「利やん」での経験ですが、NPOの新しい事業のアイデアが生まれてきたりします。新しい仕事に取り組むきっかけが生まれたりします。私の「世界農業遺産」との出会いは、「利やん」でした。いろんなことが、このような「場所」での出会いの中から始まるのです。

「社会共生実習」の「活動報告会」が開催されました。

▪️本日の2限、瀬田キャンパス3号館の202教室で、社会学部の3学科が共同運営する「社会共生実習」の「活動報告会」が開催されました。このような催しを開催するのにはもっと適した場所がありそうなのですが、日程の関係で、良さそうな教室は全て授業で使われていました。というわけで、会場内はかなり混み合った感じになりました。今日は龍谷大学附属平安高校の皆さんや台湾の大学の学生の皆さんもご来場くださったのですが、申し訳ありませんでした。

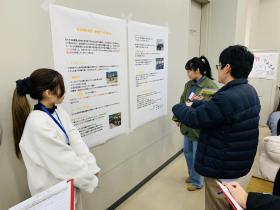

▪️「活動報告会」は、「社会共生実習」で活動する8つのプロジェクトから12グループの口頭発表がありました。ただし、時間は2分。というのも、この口頭発表の後に12グループのそれぞれのポスター発表があり、そちらを「活動報告会」のメインにして、口頭発表はそのあらましを話すだけに限定されていたからです。そのルールを守らないグループもひとつありましたが、なんとか予定通りに口頭発表を終えて、ポスター発表に移りました。

▪️写真は、そのポスター発表の様子を撮ったものです。スマホのパノラマ機能で撮影したので少し歪んでいますが、多くの皆さんが参加されていることが理解できるかと思います。下の写真ですが、左は「地域エンパワねっと・大津中央」の2チームです。左がチーム「リーラ」、右がチーム「マリーゴールド」。チーム「リーラ」は、中央学区の子ども会育成連絡会議の皆さんとの協働しました。そして、この連絡会議が実施しているキッズクラブという子どもたちが集団で遊ぶ月1回のイベントに、どうすれば保護者の方達にもっと参加してもらえるのか、そして地域の子どもたちを一緒に育む活動に加わってもらえるのか、そのことを課題に取り組んできました。チーム「マリーゴールド」は、中央学区の自治連合会の融資の皆様と協働しました。自宅に引き篭もりがちになる高齢者の男性を対象にした料理クラブを開催し、地域社会に出ていろんな人と交流することを楽しんでもらおうと頑張ってきました。以上は、私が担当しているチームのポスター発表ですが、それ以外のチームの活動については、「社会共生実習」のホームページに掲載されていますので、ぜひそちらをご覧いただければと思います。

▪️ポスター発表では、ご来場くださった皆さんがポスター発表を順番に見て周っていただきました。そして、口頭で質問やコメントをしていただくと同時に、それをポストイットカードに書いて貼り付けていただきました。また、「社会共生実習」の受講生の皆さんには、自分たちのチーム以外のポスター発表を見て周ってもらい、「おもしろいな、素敵だな」と思った「推しのチーム」に質問をして、どのような回答があったのか、そしてそのチームに対するコメントや提案を書き込むシートも配布されました。

▪️大学の授業は、普通、自分自身の努力がレポートや試験で評価されるわけで、その学びは個人の中で完結しています。ところが「社会共生実習」では、自分と価値観や考え方の異なる「異質な他者」とのコミュニケーションが前提になります。「異質な他者」とコミュニケーションすること、そして協働することが必要になります。その「異質な他者」とは、チーム内の他の受講生であったり、学外の地域の皆さんであったりと様々だと思いますが、自分1人では完結しないのです。「異質な他者」とコミュニケーションを行い、共通の課題や目標を見つけて、それぞれの持っている力を活かし合いながら活動をして、なんらかの成果を生み出し共有していくことになります。そのような活動で経験したことを、大切なシーズ(種)として自分の「心の中の引き出し」に大切にしまっておいてほしいと思います。活動がうまくいったとしても、残念ながらうまくいかなかったとしても…です。そのようなシーズは、大学を卒業したのち、成長していつか花を咲かせることになると思うのです。貴重な体験をされたという事実を、受講生の皆さんは忘れないでほしいと思います。

住宅地の中のレモン

▪️自宅近くの土地に植えてあるレモンの樹です。一区画、60数坪から70坪くらいの敷地の住宅が並んでいます。我が家ものような住宅のひとつです。都市近郊の戸建て住宅団地です。そのような中に、住宅を建設せずに、農地にしているところがたくさんあります。あくまで確認ですが、ここに住宅地が造成される前の地主さんの土地ではないかと思います。住宅を建てる予定がないので、それまでは農地として利用されているのではないかと思います。あくまで推測です。住宅地として登記すると税金が高くなりますから。

▪️自宅近くの土地に植えてあるレモンの樹です。一区画、60数坪から70坪くらいの敷地の住宅が並んでいます。我が家ものような住宅のひとつです。都市近郊の戸建て住宅団地です。そのような中に、住宅を建設せずに、農地にしているところがたくさんあります。あくまで確認ですが、ここに住宅地が造成される前の地主さんの土地ではないかと思います。住宅を建てる予定がないので、それまでは農地として利用されているのではないかと思います。あくまで推測です。住宅地として登記すると税金が高くなりますから。

▪️そのようなことはともかく、このレモンの樹には毎年たくさんの実が成ります。このレモン、収穫された後はどうされているのでしょうね。少し売ってほしいな〜。「無人販売所を作ってくだされば、決められたお金を置いていきますよ〜」と思っているのですが。このレモン以外にも、大きなブンタン(たぶん…)やミカンも植えておられます。自家消費するには量が多いのではなと思うのですが、それともどこかに出荷されているのでしょうか。気になります。

▪️レモンのような果樹に限りませんし、また住宅地の中の農地(住宅地を農地として利用)に限りませんが、散歩していて畑の作物が収穫されないまま残されて腐っているのをあちこちで拝見します。また、畑に漉き込まれていくのかもしれません。おそらく規模も小さいので自家消費のために生産されているのだと思います。自家消費では多すぎるので、そのままになっているのでしょう。なんだか、もったいないですね。そういう野菜を有効利用できる仕組みがあったらよいのに…といつも思います。

▪️私が暮らしているところは、大津市内の中でもかなり大きな戸建て住宅団地になります。そして、農村と隣接しています。言い換えれば、消費者と生産者が隣接して暮らしているのです。このような地理的な条件をひとつの枠組みとして、「地域の食と農」を消費者も自分事として考え、生産者である農家を応援していく仕組みが必要だと思っています。もし、このような仕組みがあれば、畑の作物が収穫されないままになっているのを横目で眺めて通り過ぎることもないのになあ…などと思ってしまうのです。ただ、嬉しいことに、この農村には直売所が設置されています。農家のご家族が自分たちのために生産された野菜をお裾分けしていただくような感じでしょうか。もちろん、お代金はお支払いしますよ。でも、安い価格だし、新鮮で美味しいものですから、お裾分けしていただいているような気持ちになるのです。

▪️大きな視点から言えば、食料安全保障、農家の高齢化と後継者不足(不在)、農村の過疎化、気候変動の影響、生物多様性の喪失…農業や農村を取り巻く状況は厳しいものがあります。だからこそ、消費者が生産者を応援していくような仕組みが必要だと思うのです。小さな地域社会の範囲の中で、できるだけ自給率を高めていくような仕組みでもあります。それは、最近よく言われる「アグロエコロジー」とも深く関係していると思います。理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」では、このような消費者が生産者を応援していくような仕組みづくりに関わっていくことになるかもしれません。今、相談をし始めたところです。そこでは、おそらく、この「アグロエコロジー」についても生産者や消費者の皆さんと一緒に勉強していくことになるでしょう。

▪️レモンの樹から、話がだいぶ横道に逸れてしまいましたね。

「世界農業遺産(GIAHS)と農村地域開発に関する国際シンポジウム」(3)

▪️今週の月曜日から水曜日まで3日連続で、国連FAO(国連食糧農業機関)主催の「世界農業遺産(GIAHS)と農村地域開発に関する国際シンポジウム」が東京のGrand Nikko Tokyo Hotelで開催されました。すでにこのブログでも報告させていただいたように、「森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」からの報告を、滋賀県庁農政水産部農政課の課長さんと一緒に行いました。その時の写真を、昨日、シンポジウムに同行してくださった県庁職員の方が送ってくださいました。このシンポジウムでの感じた少し詳しいことを以下に投稿しておこうと思います。シンポジウムの間、FAOの職員である遠藤 芳英さんには大変お世話になりました。ありがとうございました。

▪️今回のシンポジウムでは、世界農業遺産に認定された以下のサイトから報告が行われました(報告順)。リンクを貼り付けてありますが、前半がFAOによる情報、後半が個々のサイトになります。ただし、日本のサイトのみです。

①森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム / 「琵琶湖システム」(2022年認定)

②にし阿波の傾斜地農耕システム / 「にし阿波の傾斜地農耕システム」(2018年認定)

③オルタ・デ・バレンシアの歴史的灌漑システム(2019年認定)

④能登の里山里海 / 「能登の里山里海」(2011年認定)

▪️今回報告された4つのサイトのうち「琵琶湖システム」が一番最近になって認定されたサイトです。「能登の里山里海」が認定されたのは2011年ですから、昨年認定された「琵琶湖システム」よりも11年も「先輩」になります。「大先輩」です。「能登の里山里海」の活動報告は一番最後でしたが、「さすが!! 大先輩」という印象を持ちました。

▪️「能登の里山里海」は石川県にあります。活動報告をされたのは、石川県農林水産部里山振興室の室長さんでした。いろいろ質問をさせていただいてわかったことは、以下のことでした。石川県は地理的に南北に伸びています。北部の能登半島は、南部の金沢などがある地域と比較して、少子高齢化や過疎化が深刻な状況にあります。そのようなこともあり、能登半島では様々な地域の振興策が取り組まれてきました。もちろん、「世界農業遺産」に認定される以前から取り組まれています。認定後は、「世界農業遺産」をある種のフレームにして、それらの振興策をフレーム内にもう一度位置付け直されてきました。また、そのことと並行して、「世界農業遺産」に関連した様々な事業を生み出し、それらを進めていく推進体制を整備されてきました。また、事業に必要とされる資金についても、基金を整備するなどして対応されてきました。「能登半島の振興」という県民の多くが納得できる「大義」があり、その上に「世界農業遺産」が重なり、様々な振興策を進めてこられた、そのような感じかなと思います。ひとつの事業を紹介しましょう。「奥能登直行便」という事業です。奥能登では、特色ある野菜が生産されているのですが、市場出荷するには生産量が少なく、また地元にはそれらを購入する消費者が少ないという課題を抱えていました。そこで奥能登の地域にあるJAの支店から本店へ運び、今度は本店から南部の金沢地域という消費地に運ぶ仕組みを作られたのです。これなどは、「琵琶湖システム」でも学ばせていただくことのできそうなアイデアです。

▪️「琵琶湖システム」の活動報告においても、「認証・登録制度」、「付加価値向上・品質向上の取り組み」、「6次産業化の取組」、「農林水産業とツーリズム」、「都市部と農村部の交流」、「パートナーシップの構築」、「交流プログラム」、「農林水産業と教育」との説明が行われましたが、「能登の里山里海」のように「世界農業遺産」のフレームの中にうまく位置付け直されているわけではありません。考えてみれば当たり前のことなのですが、「世界農業遺産」の認定だけでは、そのこと自体が何かを生み出すわけではありません。認定されただけでは、「世界農業遺産」の持つ価値を実感することも難しいのかなと思います。その価値を、様々な農業に関連する事業、そして支援していく仕組みとうまく結びつける必要があります。また、推進体制や基金についても考えて行かねばなりません。

▪️今回の国際シンポではいろいろ考えることになりました。たとえば、「『琵琶湖システム』は大きすぎるよな〜」という思いを強くしました。メインシステムの「琵琶湖システム」の中に、サブシステムがいくつかあっても良いのかなと思いました。「琵琶湖システム」は、森・里・湖(うみ)に育まれています。であれば、森、里、湖にそれぞれサブシステムがあっても良いのかなと思うわけです。あまりご理解いただけないかもしれませんね。例えば、「地域の森林の再生」に取り組んでいる人たちは、普段、「琵琶湖システム」のことなど考えたことがないのかもしれませんが、その地域の森林再生の取り組みが、結果として、「琵琶湖システム」を育んでいると理解するのならば、「地域の森林の再生」は立派な「琵琶湖システム」の一部だし、サブシステとして理解できるのではないかと思うのです。

▪️今回の国際シンポジウムでは、他のサイトの方と交流することの大切さを実感しました。こういう交流の機会が定期的にあって欲しいなあと思いました。石川県農林水産部里山振興室の室長さんは、シンポジウムに出席されていた農林水産省の職員の方に、国の方からその交流にかかる費用を出せないかと発言されていましたが、交流大会の開催のようなところまでいかなくても、いろんなタイプの情報交換や交流ができるようになったら素敵だなと思いました。知恵やアイデアを交換し、悩みを共有すことって大切だと思うからです。そうすることで、「世界農業遺産」の眠っている価値を引き出すことができるのだと思うのです。

▪️その他には、今回はヨーロッパの状況についても少し理解を深めることができました。同じ農村、同じように家族が営む家族農業ではあっても、その実態にはかなり差異があるなと思いました。日本では、世界農業遺産の各サイトでは「都市部と農村部の交流」がよく見られることだし、事業としても取り組まれているわけですが、ヨーロッパの場合は、今回のサイトからの活動報告やディスカッションからはよく伝わってきませんでした。こういった「都市部と農村部の交流」が存在するのか、もし存在するとしても実態はどのようなものなのか、その辺りのことについてもっと知りたいと思いました。日本でうまくいっていることが、海外でうまくいくわけでもありません。おそらく、この分野の研究者の人たちが論文等で情報発信されているでしょうから、もっと勉強しなくてはいけません。そのためにも、今回のような交流を今後も重ねていくことが必要だと強く思いました。

▪️さて、3日間にわたって開催されたシンポジウムが終了しました。朝食と昼食はホテル内でしたが、夕食はホテルではなく、新橋まで出かけて滋賀県庁の皆さんとご一緒させていただきました。というのも、ホテルの食事は庶民には高すぎるからです。新橋ですが、ものすごい人でした。大阪梅田でも人の多さに圧倒されるのですが、東京だとなおのこと…という感じでした。これからの人生で東京に暮らすようなことは無いと思いますが。今は、滋賀がちょうど良いのかもしれません。

「世界農業遺産(GIAHS)と農村地域開発に関する国際シンポジウム」(2)

▪️国連FAO(国連食糧農業機関)主催の「世界農業遺産(GIAHS)と農村地域開発に関する国際シンポジウム」の2日目。午前中に、世界農業遺産「琵琶湖システム」に関して、滋賀県庁農政水産部農政課の課長さんと一緒に報告を行いました。

▪️国連FAO(国連食糧農業機関)主催の「世界農業遺産(GIAHS)と農村地域開発に関する国際シンポジウム」の2日目。午前中に、世界農業遺産「琵琶湖システム」に関して、滋賀県庁農政水産部農政課の課長さんと一緒に報告を行いました。

▪️私は、滋賀県で取り組まれている「魚のゆりかご水田」の取り組みを社会関係資本の概念を通して分析して明らかなったことをもとに、GIAHSサイトとして今後の展望や課題等についてお話をしました。ヨーロッパから参加されている皆さんも、強い関心を持って質問やコメントをしてくださいました。ほっとしています。今回は、同時通訳の方は、ここにはいらっしゃいません。zoomがあるので、海外で通訳してくださっているようなのです。びっくり。そういう時代になったのですね。

▪️今回のシンポジウムでは、世界農業遺産(GIAHS)に認定された国内外4つのサイトから報告が行われました。ひとつはスペインのバレンシアのサイトですが、あとの3つは国内のサイトになります(ちなみに、「能登里山里海」は3日目に行われます)。

・森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム

・にし阿波の傾斜地農耕システム

・オルタ・デ・バレンシアの歴史的灌漑システム

・能登の里山里海

▪️これらのGIAHSに認定されたサイトからの報告意外にも、国内の過疎地域の農村開発の事例、イタリアのバンテレリア島における農村開発の事例、OECDが取り組む農村開発の取り組みについても報告が行われました。3日目は、ディスカッションになります。同時通訳が入るわけですが、やはり全てが伝わるわけではないし、かなり疲れるわけですが、なんとか役割を果たせるように頑張りたいと思います。

▪️ホテルの窓からは、レインボーブリッジ がドーンと見えます。これが「あの、レインボーブリッジなんか」と思いました。マジで、私っておのぼりさんなの…という感じです。

「世界農業遺産(GIAHS)と農村地域開発に関する国際シンポジウム」(1)

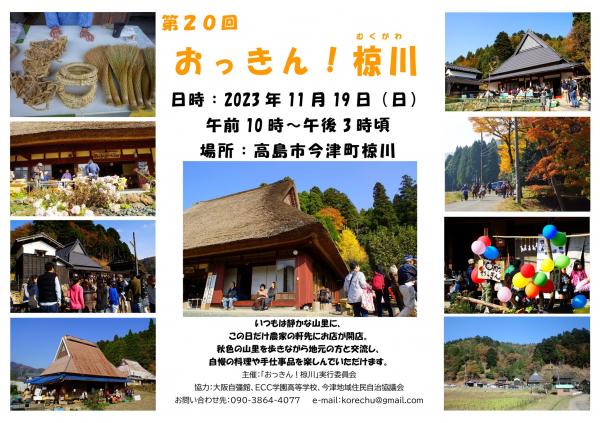

第20回 「おっきん椋川」

◾️今年も、高島市今津町椋川で、「おっきん!椋川」が開催されます。今年で20回になるようです。ぜひ、今年も参加させていただきたいと思っていましたが、当日は、別の用事が先に入ってしまいました。残念。

【関連投稿】

第18回おっきん!椋川(2021年11月23日)

むらづくりの村人にとっての「意味」(2022年2月5日)

贈与が途切れるとき

▪️いつも拝見ているお寺の掲示板です。投稿主の専念寺さんはいつも奥が深いことを投稿されます。今日の投稿はこちら。

人は、初めは見返りを求めずに好意でやっている事でも、相手が感謝せずに当然のように受け取ると、やはりイラっと感じますよね。

ネコさんから人間さんへ今日の一言 pic.twitter.com/ClItxOAS1Y

— 専念寺/ネコ坊主 (@yabumoto610) October 9, 2023

▪️他者への「贈与」。それが善意で行われていることでも、受け取る側はそれをある種の「負債」として感じることになります。自分に「贈与」された善意を、別の形でお返ししなければならない、そう思うわけです。お返しする相手が「贈与」したご本人であるか、別の第三者であるのかでは少し違いがありますが、とにかくお返ししなければならないのです。ところが、そのような「負債」として感じることもなく、ただ「ラッキー儲けたよ」と気楽に受け取られると、当然のことながら、その「贈与」により継続していくはずであった交換の関係は破綻してしまうことになります。「イラっと」感じてしまうのは、相手に無言のうちに感謝を要求しているからというよりも、「贈与」が破綻してしまうことに対する苛立ちなのかなと思います。

世界農業遺産のファイルとお仕事

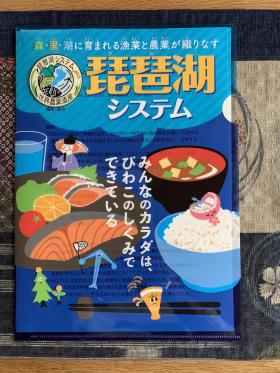

▪️先週の土曜日、滋賀県庁職員の方たちとの懇親会を持ったことを投稿しました。その懇親会が始まる直前に、「世界農業遺産」を担当されている部署の職員さんから、このファイルをいただきました。素敵なファイルですね。「みんなのカラダはびわこのしくみでできている」。地産地消的な考え方からすれば、当然、こういう主張になりますよね。

▪️先週の土曜日、滋賀県庁職員の方たちとの懇親会を持ったことを投稿しました。その懇親会が始まる直前に、「世界農業遺産」を担当されている部署の職員さんから、このファイルをいただきました。素敵なファイルですね。「みんなのカラダはびわこのしくみでできている」。地産地消的な考え方からすれば、当然、こういう主張になりますよね。

▪️ちなみな、このファイルに描かれている手前の赤みの魚ですが、琵琶湖の固有亜種で「琵琶湖のルビー」と呼びれているビワマスだと思います。奥の方のうおの切り身、これはニゴロブナで作った鮒寿司でしょうね。上に飯(いい)がついていますから。それから、右側のご飯、なんだと思いますか。このご飯は「魚のゆりかご水田」で作れられたお米のご飯ですね。ご飯の上にはピンクの揺かごが描かれています。よく見ると揺かごの中は水田でうおが飛び跳ねていますね。捕虫網を持っている青いもの、これは琵琶湖に設置される琵琶湖の伝統漁法「魞漁(えりりょう)」を表しているのでしょう。ということは、これは捕虫網ではなくて、魚を掬いとる綱かな。どうなんでしょう。下のクリスマスツリーのようなものはなんでしょうね。今度、職員さんに聞いておきます。

▪️このファイルの中身なんですが、この世界農業遺産に関連するお仕事の依頼でした。まだお引き受けするかどうかわかりませんが、基本的には前向きに考えていこうと思っています。近いうちに、このブログでもお知らせすることができるのでなはないかと思います。