卒業論文の口述試問

▪️他大学(私立大学)もそうだとは思いますが、龍谷大学では卒論が必修になっている学部とそうでない学部があります。私が勤務している社会学部社会学科は卒論(16,000字~20,000字以内)が必修です。社会学部でも他の学科であれば、卒業研究(12,000字以上)と制作・副論文(6,000字程度)のどちらかが必修のコミュニティマネジメント学科や、卒業研究(上限が12,000字)が必修の現代福祉学科もあります。このような卒業論文・制作・卒業研究等が必修になっているのは、1989年(平成元年)に瀬田キャンパスに社会学部として開学するまでは、文学部の1学科だったというルーツにあるのかもしれません。2004年から社会学部に勤務するようになりましたが、その段階では、卒論の口述試験は2人の教員が担当していました。ゼミの担当教員と、別のゼミの教員が2人で審査していたのです。厳しいですね。

▪️さて、今日は、私のゼミのその口述試問の日でした。諸々のことがあり、今年はzoomで口述試問をすることにしました。卒論を提出するまでに、何度も面談をしたり添削をしたりしているので、提出前から論文の内容はわかっています。しかし、きちんとした水準に到達している人もいれば、提出前の面談の回数が少なかったり、締め切り間際で丁寧な添削をしている時間がなかった、そのようなちょっと残念な人もいます。まあ、これは毎年のことではありますが…。

▪️私のゼミでは、原則、自分1人でインタビューによる調査を実施することになっています。その調査データにもとづいて論文を執筆することになっています。知らない人のところに話を聞きに行くのは勇気がいりますが、その勇気がなくてなかなか卒論のスイッチが入らない人は(あるいはなんとかなると舐めてかかっている人は)、調査自体が薄くなってしまいます。実際にフィールドワークに出かけてみれば、ほとんどの方達は親切にお話をしてくださるのです(もちろん全員ではありませんが…)。これだったら、もっと早くからインタビューを始めていればよかった…と思う人が毎年必ずいます。私からは早く調査を始めなさいと、口を酸っぱくして言い続けているのですが、なかなか…です。その方が、卒論の取り組みが充実してくるのに…です。

▪️今年は、このままだと卒業が危ういなという人もいたので、仕方なく調査のアレンジを行い、私も同行するなど、サポートすることになりました。とはいえ、とりあえず全員が無事に卒論を提出し、本日、口述試問を終えることができたので少し安心しています。次、ゼミの皆さんに会うのは、卒業式の日になります。卒論がうまくいった人も、そうでない人も、卒論に取り組んだ経験を大切にして社会人として成長して欲しいと思います。

【追記1】▪️社会学部は2025年に京都の深草キャンパスに移転します。移転後は、現在の3学科体制から、総合社会学科1学科になります。カリキュラムも大きく変わります。私は、新社会学部では2年しか勤務しないので、2025年度に入学してきた皆さんの卒業論文を指導することはありません。2026年度に4回生になる皆さんになる皆さん(2023年度入学生)の卒論を指導して定年退職することになります。2004年から龍谷大学社会学部に勤務していますが、退職までにおそらく通算250~260名の学生さんの卒論を指導したことになりそうです。来年度は、特別研究員として研究に専念する年になりますので、次にゼミ生を担当するのは2025年度から、その学生の皆さんの卒論が最後の指導になります。

【追記2】▪️これまで提出された卒業論文のデータ。以下の通りです。

脇田ゼミ卒業論文

【追記3】▪️2年前、2022年2月2日にfacebookに投稿したものです。

卒業論文の口述試問が終わりました。対面式はやらないでと大学から要請がありましたが、オミクロンの感染が大変な状況になることを見越して、私は最初からzoomでやることにしていました。zoomを通してですが、いろいろ思うところがありました。

これまで何度かfbにも書いてきたわけですが、ゼミの基本方針として、自らのフィールドワークに基づいて卒業論文を執筆してもらうことを前提にしています。龍谷大学社会学部の理念「現場主義」に、真正面から愚直に取り組もうとしているからです。ただし、「現場主義」も解釈次第なので、ゼミごとに多様な「現場主義」の捉え方があろうかと思いますが、私のゼミでは「頑張って1人でフィールドワークに取り組む」ことをお願いしています。学生の皆さんにも、そのことをわかった上でゼミに所属してもらっています。もっとも、ここ2年は新型コロナウイルスの問題もあり、フィールドワークには状況に応じて、各自の判断で取り組んでもらっています。

それでも、今年度は、19名のゼミ生のうち13名が頑張ってフィールドワークに取り組みました。フィールドワークに取り組んだ人たちは、口述試問で、判で押したように「もっと早くフィールドワークに取り組めばよかった」と同じようなことを言うのです。これは毎年のことなのですが…。なぜこのような反省を言うのかといえば、「アポイントメントを取って、知らない人のところに出かけて話を聞くことに、相当の心理的抵抗感がある」からなのだそうです。アポイントメントを取るためにメールを書くことになりますが、その添削、そしてフィールドワークでどのような質問をするのか…面談で相談しながらさまざまなサポートをします。学生の皆さんに、サポートをしますよと言っても、なかなか前に進めないのです。まあ、その気持ちも理解できますが…。

でも、一度フィールドワークに行くと、あんなに心配していたのは、いったい何だったのかなと思うのだそうです。ちょっと、逞しくなります。全員ではありませんが、何度もフィールドに通ううちに、さらに逞しくなります。私の方も、フィールドワークに行くたびに、面談で指導を行います。そこまでできる人の卒論は、それなりに充実してきます。

まあ、そんなこんなで、今年も卒論の指導が終わりました。

大雪警報

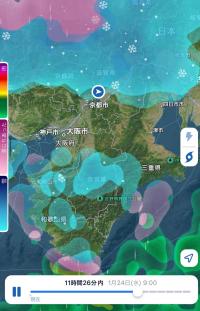

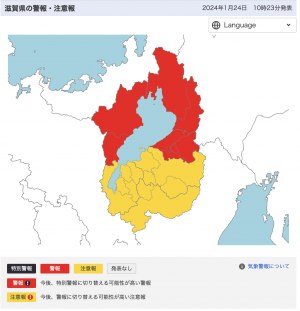

▪️昨晩、大雪のことが心配になりました。左は、スマホに入ったアプリが示した翌朝(つまり今日)9時の天気予報です。我が家のあたりは、この予報では雪が降り始めています。滋賀県北部の天候は日本海側とつながっています。日本海側の雪が攻めてくるかのようです。右は、10時23分発表の大雪警報の状況です。滋賀県の北半分は警報のエリアになっています。私は大津市の湖西線沿いの地域に住んでいますが、警報が目の前に迫っている感じです。

▪️昨日は、5限、16:55からの試験の補助監督をしましたが、多くの学生さん達が遅れてきました。すでにJRの遅延が始まっていました。琵琶湖線の米原と長浜の間が雪で動かなくなり、玉突き状態で遅延になってしまったようです。試験開始後20分までは遅刻しても試験を受けられるルールになっていますが、20分を過ぎてやっと到着した人たちもいました。これは追試験ということになるのかなと思います。

▪️今日は、私の授業の試験です。雪は降っていませんし、試験は11時からだったのですが、電車が遅れるかもと思い、いつもよりも1時間早く大学に到着するようにしました。雪が降って電車が止まっていたら、JRは利用せずに、自宅から車で京阪で「坂本比叡山口」駅まで家族に送ってもらって、そこから京阪石山まで移動。あとはバスかタクシー…というルートも考えていましたが、無事にJRとバスで大学に到着できました。また、試験も問題なく実施できました。

▪️こちらは、昨年の1月25日の投稿「積もりました。」です。かなり積もっています。この時は、積雪で試験実施日が変更になっていました。ほぼ毎日ブログに投稿しています。そのため、こうやって過去の出来事を検索できるのです。ブログは、自分にとっては「ライフログ」のようなものなのかなと思います。

▪️今日は、今から深草キャンパスに移動します。ちょっとした、だけど重要な会合があります。会合が終わったら、急いで帰宅しなければなりません。雪で電車の運行が不透明だからです。

卒論の「お疲れ様」会

後期最後の授業

▪️後期の授業は明日までです。私の場合は、今日、金曜日が最後の日になります。2限はいつものように「地域エンパワねっと・大津中央」。インフルエンザが流行しているようで、今日も罹患して欠席している学生さんたちがおられます。お爺さんの私には、コロナもインフルエンザもやってこないのですが、どうしてだろう…。まあ、それで良いのですが。

▪️チーム「リーラ」は、中央学区の子ども会育成連絡会議と連携して、地域の子ども育成の担い手の発掘を目指しています。子ども会育成連絡会議の皆さんとの連携、小学校の協力のもとに、親子でも参加できるキッズクラブ体験会を開催します。キッズクラブは子ども会育成連絡会議が毎月小学校で開催している遊びのイベントですが、今日ミーティングで相談をしているのは来月開催する「冬の運動会」についてです。参加者がチームに分かれて競技を楽しみます。当日、競技の進行をスムースに進めるために、知恵を絞りあっています。

▪️チーム「マリーゴールド」は、中央学区の高齢者の皆さんと「料理クラブ」を開催しています。自宅に引きこもりがちな男性が料理と交流を楽しむことが目的で開催しています。次回は、スペイン料理に挑戦です。こちらも盛り上がってきていますよ。1月、2月、3月と年度いっぱい料理クラブを開催しますが、少しずつ、企画等を地元の高齢者の皆さんにしていただくとのことです。これは、地元の高齢者のリーダーの方からの提案です。4月からは自立して、学生さんたちがいなくてもしっかり活動していくためです。

▪️それぞれのチームの活動は、社会全体から見れば些細な活動にしかすぎないように見えるかもしれませんが、それぞれのチームは、地域の活動に参加し、地域の皆さんの声をしっかりお聞きすることの中から、「地域による子ども育成の担い手確保」「高齢者の引きこもり防止と交流促進」という課題を見つけて、それを解決…まではいかなくても、緩和して、その成果を地域の皆さんと共有できるようにと頑張っています。学生の皆さんの頑張りが、地域の皆さんをエンパワーメントしていくことにもつながっているように思いますし、学生の皆さん自身もこのような経験をすることで自分自身の中に変化が起こっていることを実感しているのではないかと思います。その変化については、後期のレポートとして提出してもらう予定です。

卒業論文の締め切り。

▪️今日が私が勤務する社会学部の卒業論文の締め切りになります。ただし、締め切り時間は15時だったと思います。時間厳守、厳しいです。一昨日、昨日、クラウド型教育支援サービスである「manaba」に続々と卒業論文がアップされました。2020年の新型コロナが感染拡大して以降、卒論の提出はmanabaになっています。

▪️ただちょっとな〜ということがあります。1人の学生さんが卒業論文をアップするたびに、メールで通知が届くのです。自分のゼミの学生さんたちはほとんど先週の金曜日にmanabaに卒論を提出されていました。遅れた学生さんも日曜日の夕方には提出していました。しかし、メールでの通知は、続々と届きます。そうです。他のゼミの学生さんの論文についても通知が届くのです。まあ、他のゼミの皆さんの論文を読んでみる…ということはしておりませんが、メールの管理がなかなか面倒くさくなります。システムの都合上、仕方のないないことらしく、毎日、メールの通知を削除しています。

▪️指導している学生さんの卒論については、いろいろ添削をしますし、注文をつけています。指導をしてきたので、すでに読んではいるのですが、もう一度、新鮮な気持ちで読み直す作業がこれから始まります。そして2月に入ると口述試問があります。これも試問ですから試験ということになります。

▪️私が学生の時は、200字詰めの原稿用紙に卒論を書いて提出した後は、その卒論を教務課がゼミの担当者のところまで送ったのだそうです。なぜ送ったのか。それは、先生が授業終了後に台湾に調査に行かれていたからです。現地の滞在場所まで送ったのです。のんびりしていたというか、アバウトな時代でした。もちろん、きちんと卒業できました。今だとこういうのは絶対に無理かな。いや、manabaがあれば、海外でも審査できますかね。口述諮問だってzoomを使えば海外からできますから。どうだろう。

▪️龍谷大学に赴任した時は、2人の教員が審査する形式でした。社会学部は文学部から分離してできた学部で、厳しい文学部の審査方法を受け継いできたからです。厳しいなと思いました。しかし、赴任した1年後は1人審査になりました。まあ、それが良かったのか、そうではなかったのか…、微妙だなと思います。

▪️もちろん、社会学部は卒論や卒業研究が必修です。しかし、卒論の必修でない学部もあります。社会学部が深草キャンパスに移転すると、そのような卒論が必修でない学部と同じキャンパスで学生さんたちは学ぶことになります。どのような反応が出てくるのかなと、いろいろ想像しています。

▪️私は「卒論は絶対に必要だ」と考えています。しかも、自分で調査をして卒論を執筆することを基本としています。できれば、学生の皆さんには「社会共生実習」のような地域連携の実践にも取り組んでもらいたいわけです。調査に基づく卒業論文の執筆、地域連携の実践。その両方を指導することは大変なわけですが、こういうスタイルを頑なに守ってきました。あと3年で定年退職するわけですが、最後までこのスタイルを守り通せればと思っています。

「社会共生実習」の「活動報告会」が開催されました。

▪️本日の2限、瀬田キャンパス3号館の202教室で、社会学部の3学科が共同運営する「社会共生実習」の「活動報告会」が開催されました。このような催しを開催するのにはもっと適した場所がありそうなのですが、日程の関係で、良さそうな教室は全て授業で使われていました。というわけで、会場内はかなり混み合った感じになりました。今日は龍谷大学附属平安高校の皆さんや台湾の大学の学生の皆さんもご来場くださったのですが、申し訳ありませんでした。

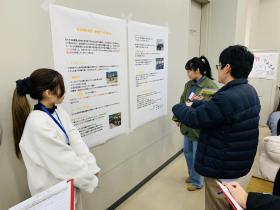

▪️「活動報告会」は、「社会共生実習」で活動する8つのプロジェクトから12グループの口頭発表がありました。ただし、時間は2分。というのも、この口頭発表の後に12グループのそれぞれのポスター発表があり、そちらを「活動報告会」のメインにして、口頭発表はそのあらましを話すだけに限定されていたからです。そのルールを守らないグループもひとつありましたが、なんとか予定通りに口頭発表を終えて、ポスター発表に移りました。

▪️写真は、そのポスター発表の様子を撮ったものです。スマホのパノラマ機能で撮影したので少し歪んでいますが、多くの皆さんが参加されていることが理解できるかと思います。下の写真ですが、左は「地域エンパワねっと・大津中央」の2チームです。左がチーム「リーラ」、右がチーム「マリーゴールド」。チーム「リーラ」は、中央学区の子ども会育成連絡会議の皆さんとの協働しました。そして、この連絡会議が実施しているキッズクラブという子どもたちが集団で遊ぶ月1回のイベントに、どうすれば保護者の方達にもっと参加してもらえるのか、そして地域の子どもたちを一緒に育む活動に加わってもらえるのか、そのことを課題に取り組んできました。チーム「マリーゴールド」は、中央学区の自治連合会の融資の皆様と協働しました。自宅に引き篭もりがちになる高齢者の男性を対象にした料理クラブを開催し、地域社会に出ていろんな人と交流することを楽しんでもらおうと頑張ってきました。以上は、私が担当しているチームのポスター発表ですが、それ以外のチームの活動については、「社会共生実習」のホームページに掲載されていますので、ぜひそちらをご覧いただければと思います。

▪️ポスター発表では、ご来場くださった皆さんがポスター発表を順番に見て周っていただきました。そして、口頭で質問やコメントをしていただくと同時に、それをポストイットカードに書いて貼り付けていただきました。また、「社会共生実習」の受講生の皆さんには、自分たちのチーム以外のポスター発表を見て周ってもらい、「おもしろいな、素敵だな」と思った「推しのチーム」に質問をして、どのような回答があったのか、そしてそのチームに対するコメントや提案を書き込むシートも配布されました。

▪️大学の授業は、普通、自分自身の努力がレポートや試験で評価されるわけで、その学びは個人の中で完結しています。ところが「社会共生実習」では、自分と価値観や考え方の異なる「異質な他者」とのコミュニケーションが前提になります。「異質な他者」とコミュニケーションすること、そして協働することが必要になります。その「異質な他者」とは、チーム内の他の受講生であったり、学外の地域の皆さんであったりと様々だと思いますが、自分1人では完結しないのです。「異質な他者」とコミュニケーションを行い、共通の課題や目標を見つけて、それぞれの持っている力を活かし合いながら活動をして、なんらかの成果を生み出し共有していくことになります。そのような活動で経験したことを、大切なシーズ(種)として自分の「心の中の引き出し」に大切にしまっておいてほしいと思います。活動がうまくいったとしても、残念ながらうまくいかなかったとしても…です。そのようなシーズは、大学を卒業したのち、成長していつか花を咲かせることになると思うのです。貴重な体験をされたという事実を、受講生の皆さんは忘れないでほしいと思います。

2023年度「社会共生実習」活動報告会について

卒論指導と滑り止めの砂

▪️昨日、今日と、卒論の指導のために大学に来ています。私から何度も指導を受けて完成度の高い原稿を書いている人と、あまり指導を受けずツッコミどころ満載の原稿を書いている人と、まあいろいろなわけです。ゼミの際にも、先輩の優秀卒業論文をもとに、執筆の仕方、執筆要綱に関して何度も指導してきたはずなのですが、それをきちんと理解できていない人がいます。まあ、毎年のことではありますが。

▪️昨日、今日と、卒論の指導のために大学に来ています。私から何度も指導を受けて完成度の高い原稿を書いている人と、あまり指導を受けずツッコミどころ満載の原稿を書いている人と、まあいろいろなわけです。ゼミの際にも、先輩の優秀卒業論文をもとに、執筆の仕方、執筆要綱に関して何度も指導してきたはずなのですが、それをきちんと理解できていない人がいます。まあ、毎年のことではありますが。

▪️これも毎年のことですが、残り時間がわずかになってきた段階で原稿をチェックしてほしいと言われても、困ってしまうわけです。12月に草稿を提出する約束になっていたはずです。その段階であれば、細かな修正の指示や掘り下げた指摘をすることもできるわけですが、追い詰められて「困ったのでせんせーなんとかしてください」と言われても、私は学生の皆さんの下請けてはないので、なんともなりません。簡単な指導はできますが、じっくり考えて修正をしてもらうことは時間的にも不可能になります。時間をかけて調査をする。調査の結果について指導教員である私に対して丁寧に報告し、アドバイスを受ける。そのアドバイスをもとに、再調査や補足調査を厭わずに行う。卒論の構成についても指導教員と何度も相談を行う。草稿のチェックを指導教員に複数回にわたって確認してもらう。そのようなプロセスを経た卒論は、結果としてレベルが高いものになります。

▪️ちょっと愚痴ってしまいました。私が定年退職まで卒論の指導ができるのは、今の4回生と、今年度入学してこられた1回生の学年の皆さんになります。2024年度(来年度)は、特別研究員になり1年間研究に専念させていただきます。そのため、2024年はゼミを担当することがありません。2025年度に新たなゼミ生を受け持ち、2026年度に卒論指導を行うことになります。そして2026年度末で退職いたします。

▪️ここまで書いた卒論指導の話とは何の関係もありませんが。JR瀬田駅に、このようなポスターが掲示してありました。大学受験を目指すみなさんのために、「すべり止めの砂」をJRさんが提供されているようです。お守りのようなものでしょうか。同様の砂の提供を京阪電鉄さんがされていたことは知っていましたが、今や全国あちこちの鉄道会社が同様のサービスをされているようですね。「すべり止めの砂」って、電車が上り勾配等で車輪が空回りしないように、レールと車輪の間に摩擦になる砂を撒くのですが、その時に使う砂のようです。受験生の皆さん、頑張ってください。で、ゼミ生のみなさんも頑張ってください。最後の最後まで推敲に推敲を重ね、良い卒業論文にして提出してくださしい。

正月明けの卒論指導

▪️昨日4日が今年の仕事始めでした。大晦日や正月三ヶ日は、一切仕事をしませんでしたが、今日は研究室に来て仕事です。朝、弁当も作りました。で、何の仕事かというと、卒論の添削です。場合によっては、明日も出勤します。卒論を執筆したゼミ生との面談です。今日はさすがに誰もいないと思っていましたが、学部の同僚と出会いました。また、出勤されている事務職員の方からも連絡がありました。先端理工学部や農学部の学生さんたちも、実験があるからでしょうか。ちらほら見かけました。昨日は暗くなってきたので、卒論を自宅に持ち帰り、添削の続きを行いました。写真は昨日のキャンパスのバス停です。寂しいですね。

▪️昨日4日が今年の仕事始めでした。大晦日や正月三ヶ日は、一切仕事をしませんでしたが、今日は研究室に来て仕事です。朝、弁当も作りました。で、何の仕事かというと、卒論の添削です。場合によっては、明日も出勤します。卒論を執筆したゼミ生との面談です。今日はさすがに誰もいないと思っていましたが、学部の同僚と出会いました。また、出勤されている事務職員の方からも連絡がありました。先端理工学部や農学部の学生さんたちも、実験があるからでしょうか。ちらほら見かけました。昨日は暗くなってきたので、卒論を自宅に持ち帰り、添削の続きを行いました。写真は昨日のキャンパスのバス停です。寂しいですね。

▪️今日は2人の卒論の指導を行いました。1人はもう完成しているのですが、もう1人のYくんはもう一踏ん張りしてもらわないと卒業できません。写真はYくんです。ギリギリになるかと思いますが、最後まで力を出しきって書いてほしいです。全力で卒論を仕上げてほしいです。内容は、なかなか素敵なのですが、それを学位論文の体裁にきちんと整理しないとね。明日は、13時から3人の卒論の指導を行います。なかなか厳しいです。学生さんたちもそうでしょうが、私の方の体力も…という意味です。大学の授業開始は明日6日からです。多くの授業はまだ再開していませんが、校舎は普通に入れるのではないかと思います。今日までは、ロックがかかっていました。教員も学生も、自分の持っている職員証や学生証を利用しなければ中に入れません。

▪️昨日も、今日も、社会学教務課の職員さんとメールでやり取りをしました。出勤して働いておられるのですね。メールでのやり取りですが、うちの大学の防災マニュアルに関してです。今回の震災の被害に愕然としたわけですが、近い将来南海トラフ級の大地震が発生した時に、きちんと大学として対応できるのかちょっと不安になりました。昨日と今日、その職員さんから防災マニュアルをPDFでいただくことができました。ただ、これが策定されたのは2013年なんですよね。11年前です。再検討しても良い時期に来ているのではないかと思います。

【追記】▪️南海トラフ巨大地震への対策に関して、他大学がどのように考えているのかなと思い、調べてみました。すると、阪神淡路大震災で被害者が生まれた関西学院大学は、いちはやく対策に取り組んでおられました。学内に「南海トラフ地震等対策本部」を設置されていました。対策本部長は学長です。この対策本部の特徴として、次のように説明されています。

この取り組みの特徴は、発災前に設置することです。授業実施中の発災に備え、学生・教職員の安全確保を第一とし、公共交通機関が一定時間運行見合わせとなることを想定して、帰宅困難者に対応してまいります。また、すでに取り組みを進めている備蓄にはフードローテーションも採用し、食品ロスを抑え、防災意識を高めながら、発災時への対策を万全にする計画です。

▪️「発災前に設置する」ことを強調されています。これは、阪神淡路大震災の時の経験に基づくご判断なのでしょう。素晴らしいと思います。Googleで検索すると、まず最初にヒットしたのが関西学院大学だったわけですが、太平洋に面した地域の大学は、南海トラフ巨大地震に対して、様々な対策を講じつつ、情報発信をされているようです。龍谷大学は京都で内陸だから…ということで対策を先送りするのならば、それは違うだろうなと思います。まあ、個人的な意見でしかありませんが。

卒論の指導と最後の練習

▪️明日は、いよいよ龍谷大学吹奏楽部の第50回定期演奏会が、大阪のザ・シンフォニーホールで開催されます。ということで、定期演奏会前の最後の練習を見学させていただきました。

▪️明日は、いよいよ龍谷大学吹奏楽部の第50回定期演奏会が、大阪のザ・シンフォニーホールで開催されます。ということで、定期演奏会前の最後の練習を見学させていただきました。

▪️今日は午前中から大学に来ることになっていました。卒論の指導です。ところが、またまたJRの遅延で大学には予定よりも1時間半ほど遅れての到着になりました。待ってもらっていたゼミの4回生のお2人とは、それぞれオンラインと対面とで面談をしました。今日のお2人はしっかり頑張って卒論に取り組んでおられます。まずはひと安心。武道に「型」があるように、論文にも「型」があります。そのような論文の「型」にもいろんなパターンがありますが、私のゼミでは、フィールドワーク(質的調査)に取り組むことになっているので、実証的な研究の典型的なパターンを念頭に指導してきました。また、ゼミの卒業生の皆さんが執筆した卒論の中で「優秀卒業論文」に選ばれたものを、丁寧に読むように指導もしてきました。「先輩の優秀卒業論文をしっかり読みなさい」と口を酸っぱくしていってきましたが、しっかり読んでくれている学生さんとそうでない学生さんがいます。不思議なことですけど。残りのゼミ生は頑張ってくれているのかな…心配です。

▪️今年度は来月の1月15日(月)が最終提出日になっていますが、ゼミ生の皆さんには12日(金)までに提出するようにと伝えてあります。提出するといっても、manabaというクラウド型教育支援サービスを使って提出します。ぎりぎりまでブラッシュアップして、提出してほしいと思います。12月30日から1月4日までは私自身も休暇をとりますが、1月5日からは頑張るゼミ生にお付き合いすることになります。また、お尻を叩くことになります。多くの大学教員の皆さんも同じだと思いますが、「しんどい季節」です。

▪️さて、ゼミの卒論指導が終わった後は、教務課の職員の皆さんに年末のご挨拶をしてから、吹奏楽部の練習場へ向かいました。部員の皆さんの仕上がり具合を見せていただきました。立派な演奏をされています。今日は、細かな調整の段階です。

▪️明日の定期演奏会は、朝9時45分に全員集合して最後のリハーサルが始まります。若林義人音楽監督が監督として最後の指揮をされる記念すべき定期演奏会になります。龍谷大学吹奏楽部は、1983年より若林監督にご指導をいただいています。今年度で40年を迎えます。1992年に全日本吹奏楽コンクールに指揮者として初出場して以来、23回の全国大会出場を果たし、金賞が14回、銀賞が9回という輝かしい成果を残されてきました。そして、龍谷大学吹奏楽部を全国一の学生バントに育てあげてくださいました。ありがとうございました。明日はチケットを入手できなかた皆様も、どうかYouTubeの無料配信をご視聴いただければと思います。よろしくお願いいたします。

▪️無料配信をご希望の皆様、どうか以下をクリックしてご視聴ください。17:30配信開始、18:30開演です。お待ちしております。