仰木の野菜畑で農作業

▪️11月も中旬なのに暑すぎますね。庭にいると額を蚊に刺されたりまだするのです。それはともかく、今日は最高の天気の中で農作業に取り組みました。

▪️以前にも少し投稿しましたが、仰木(大津市)の集落の活性化に取り組んでおられる農家の方達と、NTT西日本滋賀支店、そして理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」とで、新たな事業に取り組むことになっています。仰木の農家と隣接する新興住宅地の住民が、少しずつ耕作放棄地を回復させ農家の指導のもと有機農業に取り組んでいく事業です。この事業の基本的な考え方が、外から持ち込まれたのではなく、農家の皆さんの側から出てきたことが素晴らしいと思っています。

▪️現在、「(仮称)仰木地区地域共生協議会準備委員会」を立ち上げ、補助金の獲得や組織づくりに向けて、着々と準備を進めておられます。「琵琶故知新」からは理事のお1人がこの準備に参加してくださっています。私は、理事長ではありますが、隣接する住宅地の住民の1人としてこの事業にとても期待しています。有機農産物(JAS有機)を生産されている農家の皆さんに指導を受けながら、野菜づくりと地域の課題解決に取り組んでいくわけですから。自分の研究関心とも関わる事業でもあります。張り切って取り組みたいと思っています。

▪️写真の圃場は、先月に除草作業を行った耕作放棄地です。今は、見事な野菜畑に復活しています。農家の方が、除草作業後、トラクターを入れて耕運して野菜を植える準備をしてくださいました。すでに種も植えてあります。ダイコン、聖護院カブラ、コカブ、ホウレンソウ、アカダイコン、ニンジンです。少しずつ発芽しています。私は、今日、タマネギの苗を植える作業に参加させていただきました。農家の指導を受けつつ、一緒に相当数の苗を植えました。黒いマルチシートを張ってあるところが、タマネギ畑になります。

▪️最初から穴が空いているマルチシートです。そこに、細い苗を植えていきます。「こんなに細い苗があのタマネギになるのか」と驚きました。また、ひとつひとつの穴に水やりをしてから、乾燥した籾殻をかけ穴の中に入れていきました。土の乾燥を防ぐための作業です。その入れ方についても、籾殻の握り方等も含めて「こうやってやるんやで」と丁寧に教えていただきました。

▪️タマネギも2種類あります。普通のタマネギと、サラダ用のタマネギです。どう違うのか、私にはよくわかりません。サラダ用の方が水分が多くて辛味が少ないのかもしれません。また、タマネギには雄と雌があることも知りました。雄は、タマネギの中に固い芯のようなものがあるのだそうです。そのようなタマネギはほとんど市場には出回りません。それはともかく、自分が植えた苗が大きくなって食卓に登ることを想像しながら、楽しく作業をすることができました。また、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、ここで栽培された有機大根を名物のおでんのネタで使ってくれたら嬉しいな…なんてことも思いました。

▪️今日は、家庭菜園よりも大掛かりではありますが、楽しみながら頑張れば家庭菜園の延長線上でもできるということを実感しました。来年は、隣接する住宅地から複数の参加者が「仲間」として登場されることを期待したいと思います。また、「仲間」を増やしていくための工夫もいろいろ考えていかねばなりません。その辺りも、楽しみながらやっていくつもりです。

▪️今日は午前中の2時間だけで作業が終わりました。心配は獣害です。畑には、シカの足跡がちらほら。種子から発芽したその芽を、シカが食べていったそうです。ということで、この畑の周りを電気柵で囲んで、これから成長していく野菜をシカから守っていくことになっています。そうそう、仰木では、17日の日曜日に収穫祭が開催されます。参加させていただこうと思っています。会場は、仰木の直売所「わさいな〜」です。一般社団法人仰木活性化委員会が運営されています。我が家は、毎週のようにこの「わさいな~」で野菜を購入しています。糖尿病の私には、たくさんの野菜が必要なのです。ベジファーストで、毎食、たくさんの野菜をいただきますから。そういう意味では、自分の手で有機野菜を栽培することは、自分の健康のためでもあるわけですね。

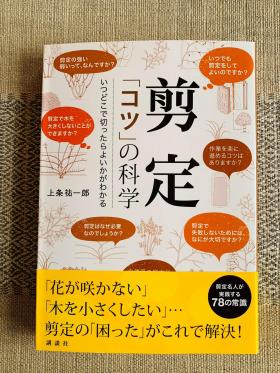

剪定の本

▪️庭の樹の剪定でいつも困っているので、本のタイトルに釣られてゲット。かなり細かいところまで丁寧に解説してあります。「すかし剪定」、できるようになりたいです。

▪️庭の樹の剪定でいつも困っているので、本のタイトルに釣られてゲット。かなり細かいところまで丁寧に解説してあります。「すかし剪定」、できるようになりたいです。

▪️我が家の庭にある樹のうち、剪定に困っているのは、常緑ガマズミ、シマトネリコ、ヤマモミジ、ヤマボウシですね。このうち、シマトネリコは剪定をしないままでおくと大変なことになります。ネットでシマトネリコを検索すると、ネガティブな話がたくさん出てきます。ただ、きちんと剪定しておけば、それほど手間はかからないのじゃないでしょうか。

▪️シマトネリコは、春にたくさんの葉が黄色くなって落葉します。庭仕事が好きではない方だと、その落葉を掃除するのが苦痛かもしれません。剪定を済ませておけば、落葉も少なくてすみます。また、6月頃に花が咲きますが、そのままにしておくと、大量の種ができます。その種は飛行機のプロペラのような形をしていて、風であちこちに飛んでいくのです。広く散布した種を掃除するのは大変です。これは庭仕事が好きな私でも苦労しました。

▪️話は少し脱線します。瀬田キャンパスで、6号館から8号館に向かう通路の花壇にこのシマトネリコが生えてきているのです。本当は、ヒペリカムが植えてあるのですが、そこからニョキっとシマトネリコが伸びてきているのです。どうしてだろうと、周りを見回すと、8号館の入り口側にシマトネリコが植えてあります。ヤマモモの前です。結構離れているのですが、「シマトネリコの種がここまで飛んできたのか」と少し驚きました。

▪️それはともかく、剪定って、「大きくなったから」するものじゃないのですね。「大きくならないように」するもの、「太くならないように」するものなのですね。樹形だけでなく、成長をコントロールするために行うものなんですね。考えてみれば当たり前のことですが、その根本がきちんと理解できていませんでした。

甲子園ボウルとシャコバサボテン

▪️昨日は、午前中の日本社会学会が終わった後、すぐに帰宅しました。Eテレで中継された関西学生アメリカンフットボール、関学対立命館の試合を観戦するためです。昨日、関学は、特に最後の方は、イマイチ冴えませんでした。1回生ながら優れたQBである星野選手も途中で交代しました。また、いつも惚れ惚れするランを見せてくれたRBの伊丹選手も立命館の分厚いディフェンスに苦労されているように見えました。どういう事情があったのか、私にはよくわかりません。知り合いは、全日本選手権、そしてその決勝戦の甲子園ボウルに向けて無理をしなかったのかもしれない…と言っていましたが、どうなんでしょうか。結果ですが、立命館が関学に24―14で勝利し、6勝1敗で並んで2校同時優勝になりました。また両校とも6勝1敗で、立命館が関学に勝ったので、1位は立命館、2位は関学、そしてすでに決定していましたが、3位は関大になりました。この3校が全日本選手権に出場します。

▪️全日本選手権での関学の初戦は、慶應(関東4勝3敗)です。順当にいけば、初戦を突破し(慶應の関係者には失礼ですが…)、同じく初戦を突破するであろう法政大学と対戦します。法政は関東7勝0敗です。強いです。さて、どうなるでしょうね。法政に勝つと、いよいよ決勝戦・甲子園ボウルに進むことになりました。一方、関西1位の立命館の初戦の相手は、東北大学と広島大学の勝者になります。おそらく、順当にいけば準決勝に進みます。関西3位の関大は、まずは早稲田大学(関東6勝1敗)と対戦します。関大が勝利すれば、準決勝で関大は立命館と対戦することになります。もし、関西勢が実力を発揮すると、関西贔屓になりますが、甲子園ボウルで史上初の関西勢の対決になります。母校・関学を応援する立場とすれば、まずは法政大学との対戦がとても気になります。法政大学とは昨年の甲子園ボウルで対戦して、関学が61-21で圧勝しています。昨年は圧勝したわけですが、今年はどうでしょうか。準決勝の試合(競技場)はどこになるのかな。

▪️このブログをお読みの皆さんのほとんどの方は、学生アメリカンフットボールには関心をお持ちではないと思います。マイナースポーツですからね。すみません。ということで、もうひとつ気になっていること、写真をアップしておきます。自宅のシャコバサボテンの蕾が膨らんできました。そのうちに花を咲かせてくれると思います。夏の暑い間、屋外で育てていました。今年も屋外の酷暑に耐えて、たくさんの蕾をつけてくれています。いつ、開花するかな〜。ただ、ひとつ心配なことがあります。葉先が少し赤いことです。蕾が付いているので、大丈夫だとは思うのですが、ひょっとすると病気になっているかも…です。心配。

第97回日本社会学会大会

▪️学会のあの雰囲気(どの雰囲気?!)があまり得意ではありません。そうなんですが、今回は、京都産業大学で開催された第97回 日本社会学会に参加しました。昨日は、公共社会学の部会に、今日はアクションリサーチの部会に参加しました。

▪️公共社会学の部会では、多くの報告者のみなさんは、ご自身が勤務されている大学のカリキュラムの中で公共社会学がどのように取り組まれているのかを説明されました。その中のお1人は同僚の川中大輔さんでした。龍谷大学社会学部の取組みですから、私もよく知っている内容になりますが、とても刺激的でした。川中さん、聴衆を魅了するような話し方もあって、楽しい時間を過ごすことができました。勤務している社会学部は、来年度から深草キャンパスに移転し、現在の3学科から1学科(総合社会学科)になります。カリキュラムの核になる授業が公共社会学や社会共生実習になります。

▪️アクションリサーチの部会、コーディネーターの平井太郎さん(弘前大学)から真夏の頃でしたか、ご連絡をいただきましたので、参加させていただくことにしました。総合地球環境学研究所で取り組んだ一連の研究プロジェクトの成果、『流域環境学』『流域ガバナンス』(ともに、京都大学学術出版会)等をお読みいただいていたようで、私の研究の中にアクションリサーチの要素を読み取って下さったようです。私自身は、明確な自覚はなかったのですが…。

▪️今日は、とても残念ですが報告者4人のうち2人が欠席するということになりました。でもそのかわり、最後に平井さんご自身が取り組まれてきた事例に関してお話をお聞かせくださいました。アクションリサーチに真正面から取り組まれてきた方のお話なので、とても勉強になりました。ただ、私が大切だなと思った部分は、アクションリサーチを行う地域の皆さんとの関係で、うまくいかなかった話や情けない話なんですね。普通、学会での報告って、自分の研究成果を誇る、もっと言えば「どうや、すごいやろ」というオーラが出ていたりする時があるのですが、それとは逆に、「うまくいかなかった話や情けない話」の中にこそ、現場で実践的な研究に取り組む研究者にとって大切な「種」があるように思うんですよね。それをみんなでしっかりと共有することが大切だと、まあ個人的にはそんなふうに思っているのです。そのようなことが可能な研究会のようなものがあると素敵だなと思っています(絶対に学会ではないでしょうね)。

▪️ 部会の最後には、金曜の晩に一緒に呑んだ茅野 恒秀さんが部会全体に関してコメントをされていました。理路整然とした内容で話されたので、とても感心しました。同僚の川中さんにしろ、平井さんや茅野さんにしろ、若い方達、頑張っておられますね。嬉しいです。

▪️ちょっと、アクションリサーチについて、真正面から勉強してみようと思います。部会の中でも発言があったように思いますが、公共社会学とアクションリサーチは重なる部分が多々あります。そのことに、もっと自覚的であろうと思います。

茅野恒秀さんと「利やん」

▪️今日と明日、京都産業大学で日本社会学会が開催されます。ということもあり、多くの社会学者が京都に集まって来られました。親しくさせていただいている信州大学の茅野恒秀さんは、大津にホテルを予約されました。そして、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で私と呑みたいとお申し出くださいました。大歓迎です。前々から、いつかは「利やん」で呑んでみたいと思っておられたようです。私は、facebookでたびたび「利やん」でいろんな皆さんと交流していることを投稿していますので、それをご覧になってどんな居酒屋なんだろう…と思われたのだと思います。加えて、居酒屋界の神様である吉田類さんが評価した居酒屋でもありますから。そういう意味では、茅野さんは念願が叶った…ということになりますかね。どうやろ…。

▪️茅野さんとの出会いは、彼が日本自然保護協会に勤務されていた頃でしょうか。私が環境社会学会の編集委員長をしているときに、学会誌『環境社会学研究』15号の特集として「環境ガバナンス時代の環境社会学」を企画した際、そこに茅野さんには論文「プロジェクト・マネジメントと環境社会学──環境社会学は組織者になれるか,再論」を投稿していただきました。その時以来のお付き合いかと思います。2009年のことになります。茅野さんは、大変な努力家で、ご自身の研究だけでなく、地域社会の環境問題に関しても積極的に関わっておられます。大変、実践的な研究者でもあるのです。私よりもずっとお若い方ですが、「すごいな!!」といつも感心しています。

▪️昨日の茅野さんとは結構な量の焼酎を飲みました。今日、茅野さんに日本社会学会でお会いした時、「部分的に記憶が曖昧になっている」とおっしゃっていました。曖昧になっているのは、私も同じなんですけど。昨日は、「利やん」でそろそろ会計を済ませようかという頃に、知り合いの方たちがお店に入ってこられました。龍谷大学農学部の教員の、古本強さんと石原健吾さんです。すでにどこかで呑んでこられたようでした。エエ感じに出来上がっておられたように思います。記憶が曖昧なので、ここで古本さんや石原さんと何を話していたのかは記憶していません…。とはいえ、茅野さんには、「利やん」って素敵な居酒屋なんだなと理解していただけたように思います。

▪️ところで、茅野さんから、「『利やん』ってなんて読むんですか?」と質問をいただきました。facebookやブログで「利やん」と書いてあっても、読み方まではわかりませんからね。正式には「としやん」といいます。でも、お客さんの中にはわざと「りーやん」と呼ぶ方もおられます。滋賀県庁の皆さんは「りーやん」という方が多いですね。というか、店名を「りーやん」だと思っておられる方もたくさんおられます。代々、先輩から「りーやん」と聞いてこられたからです。ということで、このブログをお読みくださっている皆さん、「利やん」は「としやん」です。よろしくお願いいたします。

「法然と極楽浄土」「眷属」

庭木の剪定

▪️11月1日と4日に、お世話になっている庭師さんに、庭の剪定をしていただきました。見た目も、私の気持ちもスッキリしました。ありがとうございました。自分でももう少し剪定ができるようになりたいなと思っています。ただ、うちの脚立だと無理です。庭師さんが使っておられるような脚立、足の長さをそれぞれ調整できる3点支持の脚立が必要になってくると思っています。特に、法面での作業は普通の脚立では無理ですから。ただし、脚立から落ちて怪我をしてしまう自分を、ついつい想像してしまうんですよね〜。歳をとって体の動きも鈍くなっていますし…。

▪️11月1日と4日に、お世話になっている庭師さんに、庭の剪定をしていただきました。見た目も、私の気持ちもスッキリしました。ありがとうございました。自分でももう少し剪定ができるようになりたいなと思っています。ただ、うちの脚立だと無理です。庭師さんが使っておられるような脚立、足の長さをそれぞれ調整できる3点支持の脚立が必要になってくると思っています。特に、法面での作業は普通の脚立では無理ですから。ただし、脚立から落ちて怪我をしてしまう自分を、ついつい想像してしまうんですよね〜。歳をとって体の動きも鈍くなっていますし…。

▪️今回、剪定をしていただいたので、落ち葉の掃除も比較的簡単にできるのではないかと思っています。落ち葉の季節になる前にお願いできてよかったです。庭の樹木の剪定ですが、樹木の種類で剪定の時期が異なってくるようです。一度、きちんと調べて庭の樹木や草本に関して、どのような世話をいつ頃やるべきなのか、それが一覧できるようなカレンダーのようなものを作ってみようと思っています。まあ、思ってはいるのですが。なかなか…です。

▪️気温が下がってきました。飼育しているクサガメも食欲がなくなってきました。クサガメは水温が20 ℃以下になると食欲がなくなってきます。15℃以下になると冬眠をしようとします。まだ、冬眠まではもう少し時間が必要かな。うちのクサガメは水の中で冬眠させます。コンテナの中に水と一緒に3匹をいれて上から段ボール箱を被せて暗くします。そうすると、春まで冬眠をします。

▪️玄関脇の水蓮鉢ではヒメダカを飼育しています。このヒメダカ、最初は2匹だけだったのですが、どんどん増えて今は10匹ほどになりました。玄関脇は日がよく当たり暖かいので、ヒメダカもまだよく動き回って、餌もしっかり食べています。それに対して、庭の池のヒメダカは水草の影に隠れてじっとしています。こちらは水温が低く、もうすでに冬に備えているようです。こちらは飼い始めて4年ほど経つのですが、まだ元気に過ごしています。でも、そろそろ寿命かもしれません。来年の春まで生き残ってほしいです。

▪️日々、秋が深まりつつあるように思います。今日は少し肌寒さも感じます。この季節、庭のあちこちでツワブキの花が咲き始めます。黄色い花です。花が枯れるとタンポポのような白い綿毛になります。風で種が飛ばされていきます。そのようなわけで、我が家の庭にはあちこちにツワブキが増えてきたのです。ツワブキの花には、ハナアブのような昆虫たちがたくさん集まってきます。この季節に咲いている花は少ないので、ツワブキは昆虫にとって貴重なのではないかと思います。写真は、ハナアブではなくてスズメガです。たぶん、オオスカシバです。以前、このオオスカシバの幼虫に、庭のクチナシを丸坊主にされてしまいました。幼虫は、クチナシを餌にしているからです。そのクチナシ、枯れてしまいました。

100kmウォーカーによる「反省会」

▪️大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、先日開催された「びわ湖チャリティー100km歩行大会」に出場した滋賀県庁の職員の皆さんと「反省会」を持ちました。全員、完歩しました。全員「100kmウォーカー」です。というわけで、祝勝会のようなものなのですが、「びわ100」での経験を共有しあいました。お若い3人は、まだ20歳代です。

▪️向かって一番右のメガネの男性は、昨年も参加されましたが、70kmのあたりでリタイヤ。今年はリベンジでした。無事に完歩されて、大変満足されていました。70kmでリタイヤ、さぞや悔しかったことでしょうね。向かって一番左の男性は、ラガーマン。「練習しなくても100kmは歩けるやろ」とぶっつけ本番で完歩されました。完歩はされましたが、最後はめちゃくちゃ苦しかったようです。1kmを歩くのに18分もかかっています。足を前に出すのが精一杯だったのではないでしょうか。その苦しかった時に、沿道からたくさんの励ましの言葉をかけていただいたことがとても嬉しかった感動したとおっしゃっていました。大切な経験をされました。その後ろの女性は、途中の休憩時に眠たくて仮眠を取ったりされたのですが、70kmを超えてから驚異的な速さで歩かれました。すごいですね。真ん中のお2人は、ベテランの職員さんです。昨年と同様に、今年も立派なタイム完歩されました。

▪️とても残念なのですが、「びわ100」は今年が最後でした。ファイナルですから。80歳になっても挑戦できるような自分でありたいと思っていたものですから、今年が最後というのはとても残念なのです。でも、滋賀県庁の職員の皆さんとの長い距離のウォーキング(44kmの練習会)、来年以降も継続できれば嬉しいなと思っています。ベテラン職員のおひとりは、「一歩ずつ前へ成し遂げる達成感、共感、このような会は続けたいですね」とおっしゃっていました。本当に、そう思います。

▪️以下は、「びわ100」が公表されているデータをもとに作成した「第10回びわ湖チャリティー100km歩行大会結果(世代順)」です。ベテラン職員の方が作成してくださいました。ありがとうございます。私と一緒に歩いてくださった、龍谷大学吹奏楽部OBの上道さんのデータも整理してくださいました。チェックポイント(CP)間のスピードですが、休憩時間も含めたものです。

370,000アクセス感謝!!

▪️アクセスカウンターが「370,000」を超えました。皆様、ありがとうございます。アクセスカウンターが「350,000」を超えたのは今年の7月24日です。「350,000」から「360,000」までは52日かかっています。「360,000」から「370,000」までは51日かかっています。アクセス数が10,000増えるたびに書いていますが、たまに社会学っぽいこと、環境っぽいことも書いてはいても、基本は身辺雑記でしかありません。人生の日々の記録です。facebookへの投稿とほぼ同じ内容です。ただ、一人の大学教員の日々の出来事や気になったことを書いているだけです。それにも関わらず、ご覧いただけることをありがたいと思っています。心より感謝いたします。いつもと同じような感謝のご挨拶になりますが、ご容赦ください。